|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

14 ソ連を救った諜報員・ルーシー

イタリアの諜報機関が、ローマにある外国大使館の鍵で、手に入れなかったのは、ソ連大使館の鍵だけだった。

というのは、ロシア人は、戦争期間を通じて、最もうまくやったスパイであり、暗号の上手な使い手でもあったことを立証していたからである。

1 活躍したソ連の三つの諜報組織 top

暗号術がソ連に渡来したのはおそく、十八世紀の初めの頃に、ピーター大帝がヨーロッパから導入したものであった。

十九世紀に、皇帝たちはロシアの各主要都市に諜報機関をおき、自分たちの絶対的支配を脅かすような組織を捜索しようと努めた。

しかし、一八七九年にはアレクサンドル二世を、一九一七年にはニコライ二世を救うことに失敗し、また一九一四年にはタンネンベルクの惨敗を防ぐこともできなかった。

とはいうものの、ロシアの情報活動は全体としてすぐれており、革命後、共産主義者たちは帝政時代の組織を引き継いで、さらにその技術を改良したのであった。

第二次世界大戦では、このソ連の諜報組織はきびしい試練に直面したが、輝かしい手柄とともに生き残った。

ソ連政府がしっかりと手綱をにぎっているスパイ組織は、世界のほとんどすべての国々で活動していて、ソ連の軍事ならびに政治上の計画をたてる上で重要な情報を送ってきた。

これらのスパイ組織のうち、三つのスパイ組織が特に見事だった。

ドイツ国内で活動していた“赤いオーケストラ”と、日本にあった“ゾルゲ団”、それに第二次世界大戦中おそらく最も大きなスパイ組織であったスイスの“ルーシ一団”の三つである。

ナチ・ドイツからソ連を救ったのは、十中八、九までは、このルーシー・スパイ団であった。

2 スイスを拠点にスパイ活動 top

一九四〇年にフランスがドイツに降伏してから、スイスは、披占頷下のヨーロッパで唯一の自由の島となった。

そしてまた、すべての国々のスパイ活動の理想的な拠点ともなったのである。

ソ連のスパイたちは、以前からここに住みついていた。

スパイ組織の地区指導者は、地図製作者であったハンガリー人のサンドール・ラドーという男で、暗号名を「ドーラ」といった。

スパイ組織網の首領は、スパイ活動の対象国内では、自ら活動してはならないというのが、ロシア人の信条であった。

ドイツを敵としてスパイ活動をしていたドーラにとって、隣接国のスイスは格好の根拠地であった。

彼は、ジュネーブの中心部に近いアパートの最上階で、かなり上等な暮しではあるが、どちらかといえば世間づきあいの少ない生活を送っていた。 |

|

彼の家のバルコニーの窓からは、わずか一〇キロのところに、被占領下のフフンスの山々が見えた。

ドーラは、生粋のスパイがやるように、配下の者たちとは自分の部屋で会うようなことをせず、いつも路上や喫茶店、公園のベンチなどでおちあった。

彼が、本名をオットー・ピュンテルというスイス人「パックボ」と初めて会ったのは、パックボの自室だった。

パックボは、こう言っている。

「私は、カルロの紹介でドーラに会った。

カルロは、『これがパックボです』と紹介した。

私は、彼がファシズムと戦っている仲間だということしか知らなかった。

後になって、彼がソ連の諜報員だということを知ったが、それだけだった。

我々は、お互いに名乗り合わなかった。

ドーラは私のことをなんでも知っていたが、私は、彼の住所も電話番号も知らなかった」 |

スターリングラードヘの道:ドン川にむけて進撃するドイツ機甲部隊

|

3 あぶりだしで情報交換 top

まだヨチヨチ歩きのスパイ網全体とそのスパイ各個人とを防護するために、スパイ組織のメンバーたちは、たびたび会ってはならず、会っても相手の人物の正体を知ってはならなかった。

ドーラとパックボは、にぎやかな都心のモンブラン街にある小さなレストラン「カフェ・ロイヤル」でおちあった。

パックポは、次のように言っている。

「このレストランには、二つの入口があった。

我々は、別々の人口から入って中でおちあった。

交換する情報のある時は、新聞のページの間にそれを隠して持ってきた。

我々はテーブルにすわり、読書したり、おしゃべりをしたり、コーヒーを飲んだりした後に、新聞を交換し合うのだった」

情報は、主として南ドイツの工業生産高についてのものだが、それは普通、白い紙に牛乳で書かれていた。

それは、あぶりだしをしなくてはならないもので、ジェームズ・ポンドとくらべると、どちらかといえば原始的で一般的なこの方式は、お笑いぐさに思える。

しかし、その単純さがまた、その方式の強昧でもあった。

スパイたちが、上手に活動するには、決して人目を引いてはならないので、新聞と牛乳より手頃なものが他にかなかったのだ。

4 無線連絡は二ヵ所から top

一九四一年の初め頃、ドーラはスパイ網をさらに拡張した。

彼は、暗号名を「エドワード」というカルージュ街の小さなラジオ店の主人であったエドモンド・ハンメルを、あらたに配下に入れた。

エドモンドはこう言った。

「私は、通信機を組み立てる部品を買いに店にきたソーニャを通じて、ドーラのスパイ組織に入った。

ドーラが私の店に来る時、彼は事前にあらゆる用心をした。

私は、ウインドーに掛け時計をかけておいた。それが正午で止まっている時は、中に入ったら危険だということがわかる仕掛けだった。

正確な時を示していたら邪魔者はいないというしるしで、彼は横の出人口にまわって入り、裏階段を上って店の上の部屋へ行く。そして、私は店を閉めて彼とそこでおちあった」

エドワードは、店からではなく、郊外の自宅から送信して、モスクワとの無線連絡をする係の一人になった。

もう一人の無線電信の連絡係は、四、五キロ離れたローザンヌ市内に住む「ジム」であった。

ジムは暗号名で、本名はアレクサンダー・フートという名のイギリス人であった。

ロンドンで雇われた彼は、モスクワ経由で、スイスの情報組織に入るため特派されたのである。

5 第三者を仲介にして情報を交換 top

スパイ組織が大きくなるにつれて、スイス警察やドイツのスパイからの脅威も増大していった。

「カフェ・ロイヤル」での会合は、もはや安全ではなくなった。

そこで、秘密情報の交換には、“安全器”の役目をする無名の使者を通して行なわれた。

もし、バックボにドーラあての情報があれば、彼は自分で伝えることをせずに「M」にあてた封筒にそれを入れた。

パックボの正体を知らない「M」は、手紙を集めてそれをドーラのもとへ届けた。

そのようにすれば、たとえバックボが捕えられても、彼には「M」の正体がわからないので、それを明かすことはできなかった。

また「M」が捕えられたにしても、彼はパックボの正体もドーラの正体も知らないのであった。

従って警察は、個人を捕えることはできても、スパイ組織をくずすことはできなかった。

パックボが言った。

「スパイ組織は、わずか三人の人たちがお互いを知ってさえいれば、安全に存続できるものだ。

このことで、フランスの抵抗運動〔レジスタンス〕は挫折したのだ。

つまり、初めから、すべての人たちが、すべての仲間を知り合っていたので、その中の一人が捕まれば、全員が捕まえられるのであった。

誰の名前も知らなければ、仲間を警察に引き渡すことはできないのである」

6 ソ連に寝返ったスイスの諜報員 top

一九四一年の春には、ソ連とドイツはまだ、ぎこちない同盟関係が続いていた。

しかし、それも長くは続かなかった。

ヒトラーがソ連に宣戦する直前、諜報網はルーシーによって完全なものにされていた。

ルーサーン(現地読みではルツェルン)で活動していたので、彼は「ルーシー」という暗号名をつけられた。

彼は本名をルドルフ・ロスラーといい、戦争中で最も偉大なスパイといわれていた。

彼はドイツ人であったが、ヒトラーが一九三三年に権力を握ると、ドイツを去ってスイスに行き、スイス政府の諜報機関の仕事を始めた。

そしてまもなく、彼は注目に値する情報を機関に提供した。

彼は、ドイツがポーランド、オランダ、ベルギーそしてデンマークを侵攻する正確な日時を教えることさえした。

そしてスイスは、その情報を連合軍に伝えた。

しかし、その情報は連合軍に信用されなかったため、ロスラーは落胆して、ロシア人のために働くことになったのである。

パックボは語っている。

「ロスラーからもたらされた情報は、余りにも空想的であったが、正確なものであったため、実際のところ、かえって信用しにくい結果になった」

また、エドワードはこう言っている。

「一例をあげれば、ヒトラーがソ連を攻撃しようと決心した時のことだった。

そうだ、このことが起こる一〇日前に、ドーラが私のところへ来て、こう言った。

『今晩中に間違いなく送信しなければならない重要な電報がある。

ヒトラーがソ連を一週間以内に攻撃するであろうという内容の電報だ』

ドーラは、その電報が非常に重要なものであることを感じとったので、規則を破って“安全器”を無視し、自分でそれをエドワードのもとヘ直接届けたのである。

しかしスターリンは、かつて連合軍が信じなかったように、ルーシーを信用せず、その情報も信じようとはしなかった。

ルーシーは情報の出所を明かそうとはしなかったので、スターリンの態度は、ある意味で分別のあるものであった。

というのは、ソ連政府は、ルーシーが二重スパイで、自分たちに間違った情報を提供しているのかもしれないと感じていたからである。

しかし、ルーシーの予報通りドイツ軍が攻撃をしかけたので、モスクワは、ルーシーが本物であったことを納得した。

その時以来、スイスのスパイ組織はモスクワの秘密情報機関にたいする最も重要な情報源となった。

7 ソ連の暗号は三段階方式 top

定期的な無線連絡が、毎夜ジュネーブとローザンヌ両市とモスクワとの間にかわされ、情報はサイファ暗号で伝えられていた。

ソ連のスパイたちは、英語から暗号文にした。これは、いつ暗号が解読されても、それらの通信文がモスクワあてだということがすぐにわからないようにしたのである。

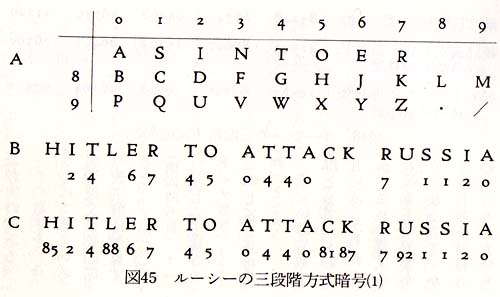

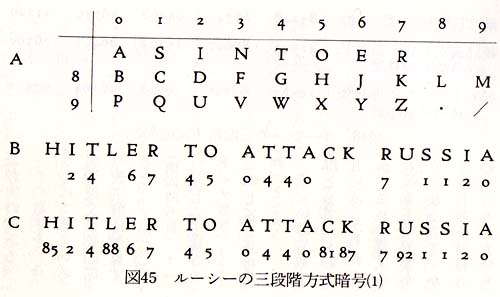

ルーシーのスパイ組織は、三段階方式のサイファ暗号を用いた。

それはこみいった暗号ではあったが、英語の六〇パーセントが、ASINTOERという八文字を使って書き表わせるという事実の上に成り立つ方式だったので、文字が倹約されており、また簡単に送信できた。

これらの八文字は、次のように、○から七までの番号がふられている。

A(0)、S(1)、I(2)、N(3)、T(4)、O (5)、E(6)、R(7)

通信文にあらわれたこれらの文字は、それらに対応する一桁の数字で、暗号文がつくられる。

そしてアルファベットの残りの一八文字は、ASTINTOERの八文字の下に、アルファベット順に書き出され、数字の八と九とをかえて表ができあがるのである(図45・A)。

追加した最後の二つの記号は、終止符と、代用として用いられる予備の記号である。以上の一八文字と二つの記号とは、それぞれ二桁の数字の暗号にされる。

このような方式で、横の欄と縦の欄から数字を読みとって、Dは八二、Vは九三となるのである。

それでは実際に、“Hitler to attack Russia”(ヒトラーは、ソ連を攻撃する)

という通信文を略号化してみよう。

まず一桁の数字で略号化できる文字に暗号数字をあてはめてみると、図45・Bのようになる。 |

|

この方式が、文字の倹約になるということは、通信文の二〇文字のうち一五個もの文字が、ASINTOERの一桁の暗号数字で表わせるということからも、すぐにわかる。

通信文の残りの文字は、二桁の数字の暗号となるのである(図45・C)。

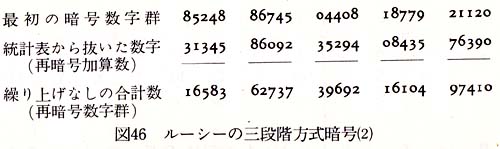

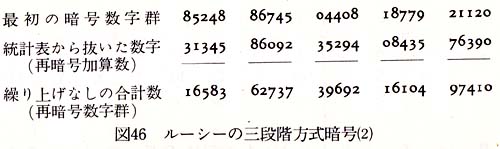

次に、原文の語句間の区切りが、暗号組立から暴露するのを避けるために、電文は、五文字ずつの群に分けられる。

すなわち、八五二四八 八六七四五 〇四四〇八 一八七七九 二一一二〇となる。

これで、暗号組立の第一段階が終ったのである。

8 暗号組立には統計表を使用 top

第二段階では、統計表が載っている本が必要である。

それは、一連の数字が載っていさえすれば、どんな本でもかまわない。

たとえば、一九三四年にスウェーデンに輸入された食肉牛の頭数とか、一九六七年に、イギリス国内に建てられた家屋の数などというものでもかまわないのである。

その本の適当なページを無作為に開き、その中の一欄を選んで、一つなぎの数字を読みあげ、三一三四五八六〇九二三五二九……となったとすれば、これら数字が、暗号文の五個ずつの数字群に加算されるのである(図46)。

|

|

これで、通信文は解読の困難な電文となった。統計表から抜いた数字は、二度と用いないので、一つの言葉が同じ暗号数字として現われることは決して起こらない。

しかし、それは、敵にとって解読しにくいものである以上、味方の受信者も暗号組立者と同一の本を持ち、どこの表から数字を抜きとったかを知らねばならない。

この数字の出所を示す指示を電文中に入れることが、暗号組立の第三段階である。

たとえば、暗号組立者が、七一ページ、第三欄の第一一行目から数字を抜いたものとすれば、行数、欄数、ぺージ数の順にならべ、一一三七一として表わすのである。

この数字を、今までにできている暗号電文の第四暗号数字群に加算すると、

一六一〇四(第四暗号群)+一一三七一 (統計表を示す数字)=二七四七五(新暗号群) となる。

新しい暗号数字群として二七四七五がつくられたが、これは電文の意味をとく手がかりとなるので、かぎ暗号群と呼ばれる。

このかぎ暗号群は、送信者と受信者以外にはわからないように電文中に埋め込むことを、あらかじめ両者の間で決めておかねばならない。

いま、それが第五暗号群として埋め込まれたとすれば、一六五八三 六二七三七 三九六九二 一六一〇四 二七四七五 九七四一〇となり、「ヒトラーは、ソ連を攻撃する」という通信文が、今までに発明された中で最も巧妙なサイファ暗号の一つで包み込まれたのである。

9 統計表の代リに聖書も top

しかし、この方法にも障害はあった。

統計表の本は、オランダの抵抗運動家たちが持ち歩いたスーツケースの送信機ほど大きくはなかったが、それでもまだ、かなりかさばっていた。

嫌疑をかけられたスパイが一人でも、統計表の本を持っているところを捕まれば、暗号の謎をとくことができるのであった。

そこでルーシーの組織は、まもなく、ありふれた本、たとえばシェークスピアのポケット版やら、小型の聖書などを使うことにきりかえた。

暗号組立者は、普通のやり方で無作為に本を開き、それが、たとえば九九ページの一五行目の三つ目の言葉から始まる

“Hundreds Cubits, and the breadth fifty everywhere”

という文だとする。

この文は、たまたま『出エジプナ記』から披いたもので、聖衣の寸法を説明している。

暗号を組み立てるために、文章の各文字は、アルファベットのAからZまでに二六から一までの逆順序で番号をふりあてて代替数字とした。

そこでHUNDREDという語の代替数字は、一九 六 一三 二三 九 二二 二三 八となり、前記のような方法で暗号群に加えられるのである。

同様に、かぎ暗号群は、行数、始まりの言葉、ページ数の順に、一五三九九となる。

こうして、今までよりも一層巧妙なものとなるのである。

そして、このサイファ暗号を用いて、ルーシーのスパイ組織は信じられないほどの情報を、次々と奔流のようにソ連に送り出したのであった。

10 知られていた独の攻撃態勢 top

ソ連にたいするドイツの攻撃は、徹底的な奇襲作戦となった。

数週間で、ドイツ軍は九〇〇キロも進撃して、ソ連の五個軍を撃破し、一〇〇万のソ連兵を捕虜にした。

だが、ソ連軍を再び戦闘に復帰させたのは、ジュネーブからモスクワに送られたルーシーからの情報によるものであった。

情報が重要なものであり、また非常に詳細なものであったため、ドーラは、二〇時間もの間ぶっつづけで暗号の組立をやり続けねばならなかった。

疲れ果てて、もはや一人ではどうにもならなくなり、彼は再び規則をやぶって、いくらかをパックボに請け負わせた。パックボは言った。 |

スターリングラードヘの進撃路を偵察する

ドイツ第6軍司令官パウルス上級大将(左から二人目)

|

「私は、一通の電報を特によくおぼえている。

それには、スターリングラード攻撃のための、フォン・パウルス元帥の全部隊の戦闘編制が記されていた。

師団数、その指揮官名、各連隊の位置、そして銃の数に至るまで、すべての部隊とその装備が詳細に報告されていたのである。

私が、自分で翻訳しなかったとしたら、とてもそのような通信文は信じられなかっただろう。

今でさえそうなのだ。それは、信じられないような代物だった」 |

一九四二年の終りまで、ルーシーの組織は二年間もの間、送信をし続けてきた。

その間、スイス警察も、隣国のドイツ人たちも、その諜報網の発信暗号を何百回となく盗聴していた。

しかし彼らには、暗号を解読することはできなかった。

そして、誰が操作しているのかも、またその情報がどこへ送られているのかもわからなかった。

ドイツの諜報員たちは、発信源をさがし出そうとして、ひそかに国境を越えた。

だがスイス側では、ドイツの機先を制し、自分たちの中立を守り抜くために、自分たちで発信者を捕えようと決意していた。

11 停電させて発信地を探知 top

スイス警察のやり方は巧妙だった。

ジュネーブ市の各区には、中央発電所から送られる電力の中継施設があった。

警察は、秘密電波の発信者たちは、市の電力供給線を利用しているものと確信していた。

そこで、電力の供給が断たれると送信機は働かなくなると考え、その後の数日間、ジュネーブ市内の各地区を、次々に停電状態にした。

そしてF地区が電力停止になったとき、例の怪電波の放送がパタリと止まった。

そこで、警察当局は、捜索の重点をどこに置けばよいかを正確につかむことができたのである。

次の夜、電波方向探知機を使って調査したところ、例の電波は、フロリザン街道近くの庭園のある別荘から出されているのがわかった。

ただちに、その家と庭園は、警察官とイヌと探照灯とで包囲された。

電波が発射されている最中に、操作員を捕えることが必要であったため、真夜中に、送信機が通信しはじめると、警察官はすぐさま襲いかかっていった。

そのとき捕まった男は、暗号名を「エドワード」といったエドモンド・ハンメルであった。

彼は次のように述懐している。

「私には、何か起こったか、すぐ推測がついた。私は送信を中止し、機械と書類とをどこかへ捨てようとした。

しかし間にあわなかった。警察がドアを押し破り、私はついに捕えられてしまった」

壁の中の隠し場所で、警察はドーラの自筆の秘密書類をみつけた。

同じ場所に送信機と書類とを置かないようにするというのが、モスクワの鉄則であったが、ドイツ人が自分を尾行しているものと思い込んだドーラが、あわてふためいて、嫌疑をかけられそうな書類を、すべてハンメルのもとに届けてしまったのである。

スイスの警察がみつけたのは、これらの書類――すなわち、サイファ暗号と平文の両方で書かれた発信用通信文やドーラの組織網の構成員たちの暗号名(バックボ」「ジム」「ルーシー」など)の記録など――であった。

暗号書を手に入れたスイスは、今や、以前に盗聴した通信文の内容をすべて知ることができるようになり、それらの通信がモスクワあてであることを知った。

そればかりでなく、そのサイファ暗号が、スイスのどこかで発信されているもう一つの暗号と非常によく似ていることも、気づいたのである。

エドワードが警察の手で捕まったので、ドーラはやむなく、情報をすべてローザンヌにいるもう一人の仲間の送信者ジムを通じて送らざるをえなくなった。

一ヵ月もたたないうちに、警察がアパートを手入れし、ジムは刑務所にほうりこまれた。

ルーシーも、まもなく、それに続いた。ドーラは逃走し、ルーシーのスパイ組織は壊滅した。

しかしその影響力は、依然として残っていたのである。

12 独ソ戦の勝敗を決した情報 top

六五〇〇キロのかなたでは、フォン・パウルス元帥のひきいるドイツ軍に関するルーシーの情報のおかげで、ソ連軍は、スターリングラードでドイツ軍の進撃をくいとめることができた。

何ヵ月もパウルスは市街に砲撃をくわえたが、ルーシーから送られてくる間断のない情報のおかげて、ソ連軍は戦線を維持することができたのである。

そしてすぐれた情報が決定的な結果をもたらすことが、証明されるようになった。

一月末になると、ソ連軍はドイツ軍を二つに分断した。パウルスの第6軍は包囲され、降伏せざるをえなくなった。

ソ連側にとって、このことは軍事的にも、心理的にも一つの大きな転機となった。

つまり、ソ連軍は初めて、ドイツ軍をも打ち負かすことができることを証明したのである。

一方ドイツ軍は、それがケチのつき始めとなって、撤退がはじまり、ベルリンでの最後の敗北まで撤退が続いたのである。

バックボが言った。

「ジムが捕えられた時には、戦争は事実上勝負がついていたのだ。

ルーシーの情報は、スターリングラードの戦いにとって、最も重要なものであった。

そして私は、スターリングラードの戦いは、ドイツ軍にとって最終的敗北の始まりであった、と思う」

ソ連がルーシーの情報にたよって戦ったというのは、ほぼ間違いのないところであった。

しかしその情報は、一体どこから出たのだろうか?

|

ヒトラーの官房長マルチン・ボルマン

|

カール・デーニッツ海軍総司令官

|

アルベルト・シュペーア軍需大臣

|

13 謎に包まれた情報源 top

ルーシーのえた情報は、主要な作戦についての計画であり、しかも、それらが決定されてから二四時間以内にルーシーの手元に届いていたことから考えると、ヒトラーの最高司令部の上層部から洩れたものにちがいない。

洩らしたのは、ヒトラーの官房長マルチン・ボルマンだろうか?――そんなはずはありえない。

では、ヒトラーの後任者デーニッツ元帥なのか?――ありそそうもないことだ。

それではヒトラーの軍需大臣アルベルト・シュペーアか?一体だれなのだろうか?

イギリス人だろうか?

スターリンは、チャーチルの言葉を一言も信じなかったから、チャーチルが、イギリス政府の諜報機関から入る重大な情報を、ジムを通してソ連の通信網に流すことは考えられることである。

ジム、すなわちアレクサンダー・フートは、イギリス人であり、二重スパイとなることもできたはずだ。

戦後、彼はモスクワでロシア人と仕事をしていたが、一九四七年にソ連を離れてイギリスの農林省に閑職をあたえられた。

それはなぜだろうか?

フートは、イギリス政府からあたえられる俸給にたいして不平を洩らしていたが、自分自身の秘密――もし彼に秘密があったとすればだが――は、決して洩らしたことがなく、一九五六年に死んでしまった。

ルドルフ・ロスラーもまた、死んだ。

彼は一九五三年に、チェコスロバキアのためにスパイ行為をしたがどで、スイス政府に罪を問われたが、「ルーシー」としてすごした生涯については、固く口を閉ざし続けた。

パックボ、すなわちオットー・ピュンテルはまだ生きているが、彼は情報源の秘密について、なにも知らなかった。

ジュネーブの同じ小さな通りにあるラジオ店を今でもなお経営しているエドワード、すなわちエドモンド・ハンメルもまた、知らなかった。

そして、明らかに、ドーラも知らなかったのである。

ドーラは、失敗の償いをさせられた。

彼は、ソ連の強制収容所で一四年間をすごし、一九六〇年にようやく世の中に復帰した――ブダペストの地理の教師として。

彼は、ルーシーの情報はベルリンにあるフィンランド大使館か、あるいは、ドイツ軍に友人のいるライプチヒの弁護士から洩れたものであるか、さもなければ、スイス政府の諜報機関から直接盗んだものではないか、と示唆している。

そんなわけで、我々にわかることといえば、第二次大戦で最も優秀なスパイ組織の首領が何も知らないという事実だけなのだ。

パックボが言っている。

「ロスラー(ルーシー)は、自分の秘密をお墓まで持っていってしまったし、それでよかったのだと思う」

top

**************************************** |