|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

1 大明帝国の成立

1 南風と北風 top

一三六七年十月、無法地帯と化していた江南では、二十五万の大軍が華北にむかって動きだした。

それは、ならび立つ諸将をたおし、長江(揚子江)下流域を制圧した朱元璋(しゅげんしょう)配下の大軍である。

これをひきいるのは朱元璋の片腕、紅軍きっての名将といわれる征虜大将軍の徐達と、副将軍の常遇春であった。

めざすは元朝が首都とする大都(いまの北京)である。

モンゴルのような北方の騎馬民族が本領とするところは、機動力を利用する迅速、かつ果敢な軍事行動にあった。

かつて、その力をおもうままに発揮して、南方の農耕社会を制圧したのが、モンゴル民族の大元王朝であった。

中国史上はじめてのことである。蒙古・色目・漢人・南人の序列がものがたるように、武を第一とするモンゴル「大元」の北風は、狂気のように吹きまくり、文を第一とする農耕民族の南風を圧しつづけた。

しかし、その北風も、ついにしりぞけられるときをむかえたのである。

雌伏(しふく)九十年、江南の地に発生した南風は、いまや巨大な台風と化して、破竹のような北上を開始した。

山東へ、河南へ、そして大都へと、まさに南風は北風を圧する時代の到来である。

一三六八年の元旦、勝利の朗報を耳にしながら、朱元璋は、新装なった南京応天府で皇帝の位についた。

「大明(だいみん)」の国号は、あかるい平和を約束するようであり、「洪武」の年号は、戦勝をたたえるかのようであった。 |

中国の元(げん)→明(みん)→清(しん)は

北風→南風→北風と変る政変であった。

|

そのころの朱元璋、すなわち明朝の建国者たる太祖洪武帝の意気ごみは、北征軍の出発にさきだって、江北の各地に発した檄文(げきぶん)のなかに、よくあらわれている。

「むかしから、天下の帝王たる者は、みな中国のなかにいて、周囲の夷狄(いてき=野蛮人)を心服させ、夷狄はまた中国の外にあって、中国の帝王に服すべきものとされている。

夷狄が中国のなかにはいって天下を治めるなどということは、聞いたことがない。

元が夷狄の身で中国に入り、中国の主となるのは筋ちがいといわざるをえない。

むかしから“胡虜に百年の運なし”という。

人心が離反して天下の兵おこる現状は、この言葉の誤りでないことをものがたる。

この時にあたり、天運めぐって、中原の気さかんとなり、中華万民のなかからは、胡虜をしりぞけ、中華を回復し、綱紀を立てなおして万民を救済する聖人が出現しようとしている。

いま、江北の各地に数人の雄ありといえども、中国祖宗の姓をわすれ、禽獣にもひとしい胡虜の名をうけ、美称と考えている。

私腹をこやし、兵権をほしいままにし、たがいに争うかれらには民を庇護(ひご)する意志はなく、かえって民生に巨害をくわえる徒輩である。もとより華夏の主となりうる者ではない。

かくいう自分は、もと江北淮右(安微省の濠州)の貧農である。

天下の大乱によって、衆に推され、軍をひきいて南下し、長江をわたって形勝の地たる金陵(南京)にきた。

爾来十有三年、西は巴蜀(はしょく=四川)、東は滄海(そうかい)、南は閩越(びんえつ=福建)にわたる華中の地は、ことごとくわが手中にある。

民の生活はしだいに安定し、食糧も足りはじめてきている。

精兵もようやくととのったいま、自分がもっとも心痛しているのは、中原の民に主なく、民心の不安な現状である。

自分はいま天命を拝受しながら、自分だけの安定にとどまっていようとは思わない。

さらに軍を北に進め、群虜を駆逐して、民を塗炭(とたん)の苦しみから救い、中国の風儀を回復しようと思う。

その際、江北の民が自分の志を知らず、かえってわが軍に仇(あだ)をなし、北走するのを心配して、北征にさきだち、まずわが意を布告する。

わが軍が至れば、民人これを避けることなかれ。

わが号令は厳粛にして、いささかも民を犯すことはない。

われに帰服する者は中華に安住をえ、われにそむく者は塞外(さいがい)に逃れざるをえないであろう。

おもうにわが中国の民は、天がかならず中国の人に命じて、これを安堵させるはずである。

どうして夷狄(いてき)が、これを治めるはずがあろう。

蒙古・色目の輩(やから)は、もとより中国の族類ではない。

しかし同じく天地の間に生をうけたものである。

よく礼儀を知る者ならば、わが臣民となし、中夏の人を撫養するのと、ことなるところは決してない。」 |

この檄文は、朱元璋の側近にあった学者、宋濂(そうれん)の手になるものであると伝えられる。

名もない一介の貧農の家に生まれ、疫病に父母をうしなって離散の憂き目にあい、どん底の苦しみのなかからはいあがったのが朱元璋である。

托鉢(たくはつ)の乞食坊主をしながら放浪し、紅巾(こうきん)軍に身を投じたかれが、中華の皇帝になることを、だれが予想したであろうか。

彼自身、夢想だにしなかったことにちがいない。

北風のあらしは、文盲の朱元璋を、天下の理を説く南風のにない手にまでのしあげた。

たとえ宋濂が書いた檄文とはいえ、その名声を耳にして、隠遁の身を幕中に召したのは朱元璋である。

文治は武断よりも強く、迷信よりも強い。

学者の登用は、朱元璋の目を天下にむけて開かせた。

「中華の回復」「胡虜に百年の運なし」、とは宋濂が代弁する朱元璋の心意気であった。

2 紅巾の覇者 top

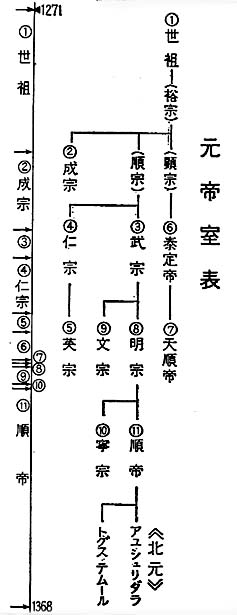

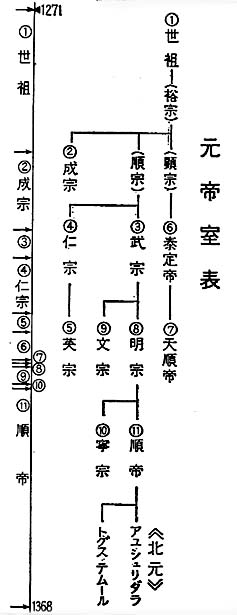

一三六八年、南風のにない手となった大明の太祖洪武帝が、北風のにない手であった大元の順帝を漠北(ばくほく=ゴビ砂漠の北)にしりぞけることにより、南北二帝の交代劇は、ひとまず幕をおろした。

洪武帝、すなわち朱元璋は、逆境の苦しみを味わいつくしながら、自力で皇帝への道をあゆんだ。

順帝は、帝室に生まれたがゆえの遠流(えんる)の身から、再び宮廷にむかえられ、帝位につけられた。偶然のことながら、両帝ともに、おさないときに不遇であったことは興味ふかい。

順帝は元朝十一代目の皇帝である。

十三歳で即位し、漠北にしりぞくまで、在位は三十六年におよんだ。

元朝九十余年にわたる統治の三分の一以上をしめる。

したがって、のこる六十年ばかりのあいだに、十人の皇帝が交代したことになる。元朝における皇帝の廃位が、いかにはげしかったかを、うかがうことができよう。順帝は、第八代皇帝たる明宗の長子として生まれた。

中国の相続法にしたがえば、皇太子となり、やがて九代皇帝となる身である。

しかしモンゴル人の社会に、そのような相続法はない。

くわえて明宗はカラコルムで即位し、大都にむかう途上で没した。

九代皇帝には弟の文宗が立ち、十代皇帝には順帝の弟の寧宗が七歳で擁立された。

寧宗は在位一年たらずで世を去り、ようやく順帝の即位となった。

元朝の帝位は、権臣の左右するところであった。明宗の死後、順帝が帝位につかなかった一因は、明宗の皇后にあったという。

帝位にかわるものは、島流しであった。

まず高麗の孤島にうつされた。

しかし、それも安住の地ではなかった。

高麗に順帝を擁立しようとする気配ありとの流言によって、居をうつされた。

こともあろうに、つぎの配所は南のはて、広西(カンシー)の一角であった。

そこでは一寺に住み、つれづれなるままに、読み書きをならった。

逆境のなかにおとずれた安住は短かった。

寧宗が死ぬと、皮肉にも、文宗の皇后が順帝を帝位におした。

十三歳の皇帝は、こうして出現したのである。

帰還したものの、大都は権臣の抗争する場であった。

無力の年少皇帝は、ロボッ卜にすぎない。

はじめは「至元」の年号がものがたるように、帝の危機をすくって権をにぎったモンゴル第一主義のバヤンが政治を左右した。

ついで漢化主義のトクトが、バヤンをたおして権力をふるった。

年号は至正と改められ、中国文化の振興策がすすめられた。 |

|

もとよりモンゴル主義者が、黙視するはずはない。

十四年には、反対派がトクトをたおした。

権力あらそいに嫌気がさした順帝のおもむく道はただ一つ、ラマ教への狂信であった。

中国の皇帝が、しばしば道教を狂信したように、元朝宮廷のラマ教崇拝は、まさに皇帝が逃避する場であった。

権臣は政権を左右し、皇帝はラマ教におもむく。

もはや大元帝国は、有名無実の存在である。

分裂し、衰退する北風にかわったものは、民力を結集した南風であり、そのにない手が朱元璋であった。

朱元璋は、社会の底辺をなす貧農の子として生をうけた。

文字どおり、どん底の貧農である。

くわえて流行病(はやりやまい)は、家族をちりぢりにさせてしまった。

朱元璋が十七歳のときである。

かれが身をよせたものは、寺であった。順帝もまた配流(はいる)の身を寺によせている。

そこで順帝がえたものは、安住と学問であったが、朱元璋におとずれたものは、乞食も同然の托鉢生活であった。

真の逆境と不遇とは、順帝になく、朱元璋にあったといえよう。

托鉢僧の朱元璋が、やがて身を投じたのは、白蓮(びゃくれん)教をもって代表される紅巾(こうきん)の軍であった。

順帝は帝位のはかなさを知ってラマ教にはしり、朱元璋は、貧苦の生活から、白蓮教に身を投じた。

ともにおもむいた道は宗教であるが、一方は絶望から快楽への逃避であり、一方はひと筋の光明をもとめての宗教軍への参加であった。

それが両者の運命をかえた。

白蓮教徒の結集については、いろいろにいわれる。

ともあれ、その支柱は弥勒下生(みろくげじょう)の信仰にあった。

乱世をすくうため弥勒菩薩(みろくぼさつ)が、この世にあらわれる。

その教説は、どん底にあえぐ貧民の心をとらえる。

元末、順帝の施行した大規模な黄河治水の事業は、そこにかりだされた数万の民を苦しめた。

弥勒下生をもって貧民を結集する好機である。

機に乗じた活動は、急速な反元勢力の成長をもたらした。

彼らは紅巾をめじるしとしたので糺巾軍という。

また、その宗教に由来して香軍ともよばれた。

各地の反元勢力は、紅巾軍のもとに集まりはじめた。

朱元璋が身を投じたのは、当時の一将領、郭子與の軍であった。

郭軍に投じた朱元璋は、力量を発揮して頭角をあらわし、郭の信任をえて、その養女を妻とするにいたった。

のちの馬皇后である。

ときに紅巾軍の蜂起に対する元軍の反攻がはげしさをくわえ、紅巾軍は各所で敗れはじめた。

郭軍も苦境におかれたが、さいわいにして危機を脱した。

軍を再建するために朱元璋は、精兵を結集し、かれをささえる中核とした。

のち、明朝の創業第一の功臣となる名将の徐達らは、このとき朱元璋の部下となったものである。

精兵を中核とした朱元璋の活躍はめざましく、その名声を聞いて、郭軍に投ずる将領がふえた。

郭子興の片腕として最大の実力者となった朱元璋は、郭の死後その全軍をにぎり、やがて食糧の宝庫たる江南をめざし、長江を南にわたった。

これが朱元璋の運命を決定づけた。

各地に元軍を撃破しつつ、南京を攻略して、応天府とあらためる。

朱元璋が白蓮教の信者であったかどうかは、うたがわしい。

むしろ、教徒を中心に結集された紅巾軍の活動のなかに、本領を発揮する場があったといえよう。

軍事的統率者としての実力こそ、多くの人士を配下におさめ、元朝にかわる大明皇帝への道をあゆませたのである。

皇帝への道を指向したとき、紅巾軍も元軍も、ともに打破すべき対象であった。

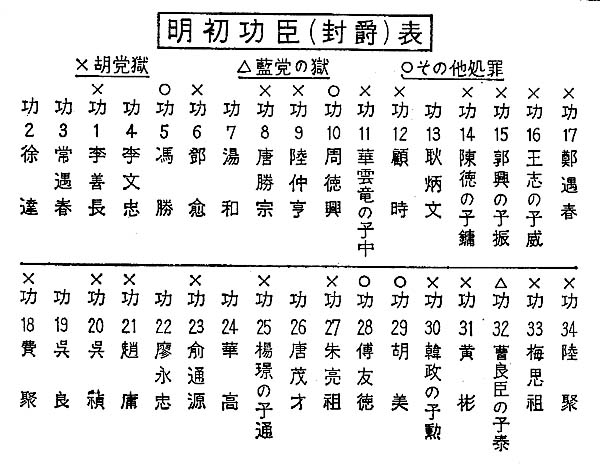

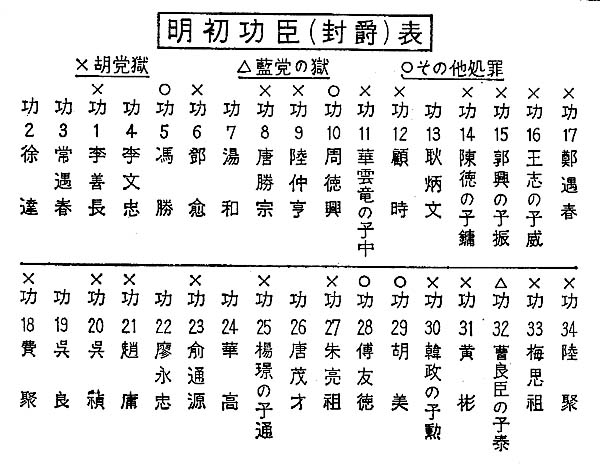

3 悲劇の功臣 top

明朝成立のため貢献した多くの武将が、その後次々と抹殺されていった |

「明祖の洪武帝(朱元璋)は、文義に通じていた。

しかし、まだ学問を学ぶことが、それほど深くないときには、文字の獄で人を殺すことがすくなくなかった。」

「明の初めの学者たちは、ほとんど官につくことを望まなかった。

官についた学者たちが、わざわいを免れなかったからであろう。」

「明祖が天下を取ることに成功したのは、多くの功臣のおかげである。

しかし、かれは天下が定まると、協力した功臣をことごとく殺してしまった。

その残忍さは、千古に例をみない。」 |

清代の趙翼という学者は、『廿二史剳記(さつき)』という書物のなかで、このようなことを具体的に例をあげながら記している。

まさに「文は禍のもと」「創業の功臣、その末路は罪人」であった。

名誉や権力をにぎった者が、その過去に社会から軽視されやすい生いたちをもっているときは、しばしばそれを隠したがる。

過去を知る者を遠ざけ、競争柏手には敵意をもちやすい。

見えがそうさせるのか、劣等感からくるものか、あるいは不安感によるものか。

洪武帝の文字の獄は、思想の統制などといえるものではない。

かれの怒りにふれて罪されたものの多くは、かれの前身を侮蔑したという理由による。

「光天のもと、天は聖人を生み、世のために則(のり)をつくる。」

徐一虁(じょいっき)は、賀表の一節にこう記して慶賀した。

洪武帝はこれを読むや、

「生は僧をあらわしたものである。余がむかし僧であったことを示したものにちがいない。

光はすなわち薙髪(ちはつ=頭をそること)を意味し、則の字の音は賊に近い。

賊は、余が紅巾の賊中にあったことを言うのであろう」 |

といって、烈火のごとくに怒り、徐を斬罪に処してしまった。

また僧の来復が、謝恩の詩に、

「殊域(しゅいき)みずから慚(は)ずるに及ぶ。徳の陶唐(とうとう=伝説上の聖天子たる「尭」のこと)を頌(しょう)すなし。」

と記したことが怒りにふれ、おなじく斬罪となった。理由は、つぎのとおりである。

| 「なんじが殊の字をつかったのは、われを歹朱(がつしゅう)(歹(がつ)は、肉をけずりとった残り骨のこと。無用な残骨となった朱元璋の意)といいたいのであろう。また無徳頌陶唐というのは、われに徳がないから、聖人の尭にたとえてわれを頌(ほめ)ようにもたたえようがない、といいたいのであろう。」 |

例をあげれば、きりがない。

安心して文字も書けない始末では、学者が仕官を望まないのも当然であろう。

くわえて功臣のみなごろしである。

洪武帝は、明朝の創業につくした功臣たちに、武臣にも文臣にも、高位や高爵を惜しみなくあたえた。

文盲の貧農から皇帝という最高の地位についたかれは、内心そうすることが、じぶんの権威をしめすものと考えていたのかもしれない。

功臣たちも、それをえて、得意満面というところであったろう。

しかし戦乱がおわると、あたらしい悲劇の幕がひらかれた。

戦乱から建国への道が「一将功成りて、万骨枯る」の時代であるとすれば、その後におとずれたものは、「一国成りて、功臣枯る」とてもいえようか。

あたらしい秩序が生まれ、位階や勲等が定められ、戦乱がおさまるというだけの表面的な平和が回復すると、たちまち仲たがいがはじまった。

ねたみ、そしり、へつらい、告げぐち、人間の本性まるだしの、みにくい争いがはじまった。

文字の獄も、これと無関係ではあるまい。

洪武帝の不安は増した。布衣(ふい=平民)から身をおこし、人間社会の裹を知りつくしているかれには、たやすく人間を信頼できない。

功臣の多くは、かれと同じような経歴の持ち主である。

すでに還暦をこえたかれには、子孫へのわざわいが気になった。

「功臣を殺そう」、最後の決断は、これであった。

趙翼をして「その残忍、じつに千古に未だ非(あら)ざるところ」と書かしめた、史上に名高い胡惟庸(こいよう)と藍玉(らんぎょく)の獄(胡藍の獄)は、その最大のものであった。

理由は反逆罪である。

両度の獄に連坐した者、その数は五万余、もってその残忍さをうかがうにたりよう。

文武の高官を一掃すれば、のこるは皇帝と一族のみである。皇帝独裁の道である。

4 農民の教化 top

洪武帝は、「農民の苦しみはよく知っている」といっている。

どん底の貧農の家に生まれ、塗炭の苦しみを味わいつくしてきたかれにして、はじめて言えることであろう。

官僚にきびしかったかれが、農民に寛大であるかにみえ、農民政策に大きな熱意をしめしたのは、その生いたちによるものといわざるをえまい。

建国の当初、来朝した地方官をさとしていった。

「天下は初めて安定した。しかし、百姓はまだ財力ともに困窮している。

飛びはじめのひな鳥は、羽をぬくべきではないし、うえたばかりの木は、根を動かすべきではない。

おなじようにいまの百姓には安養生息が第一である。

無欲清廉な者は、自分をおさえて人の利をはかるものだということを、ふかく考えよ。」 |

農民の安息を、まず第一と考える意図がうかがえよう。

そこには、農民を知る洪武帝の深慮と遠謀がかくされている。

飛びはじめの鳥と植えたばかりの木が、これをしめす。

中華の皇帝となった以上、一国の財政を確立しなければならない。

農耕社会で頼りになる最大の財源は、なにか。

いうまでもなく、土地からの生産である。

そのにない手は、百姓にほかならない。

文盲無知なる農民は、まず安心させること、喜ばせることが第一である。

その上でかれらを教化し、財政のにない手であるという役割を認識させることだ。

急(せ)いては、ことをし損ずる。

過去の境遇と経験が、皇帝朱元璋に付与した知恵である。

「国家の賦税は、すでに定まった。入費を節約してもちいれば、おのずから余裕がある。

そこで民に農をつとめさせれば、おのずから家も人も充足する。

どうしてきびしい取りたてをする必要があろうか。」 |

さて洪武帝は、全国の農耕地を測量させて土地台帳をつくった。

その書きかたが絵図式で、魚の鱗(うろこ)のような形であったので、魚鱗図という。

また百十戸を単位として、里甲制という組織をつくり、賦役黄冊とよぶ租税と戸籍を兼ねた台帳をつくらせた。

農業を回復すること、生産力を増大することは、急務の仕事であった。

耕地が不足して、たがやす田のない地方の農民たちは、耕地はあっても、戦乱によってたがやす人の足りない江北地方などにうつされた。

開墾が奨励され、屯田が設けられ、開拓は急速にすすんだ。

建国二十年にして、耕地は国初の五倍にも達したという。

成果がいかに大きかったかを、物語ってあまりあろう。

民意の安定、財政の確立を持続するためには、文盲の農民を教化し、かれらの守るべき道をあたえることも一つの手段であった。

「衣食足りて礼節を知る」というが、それにはまず教えなければならない。

そこで始められたのが民衆教化の仕事である。

父母に孝順なれ。

長上を尊敬せよ。

郷里に和睦せよ。

子孫を教訓せよ。

おのおの生理に安んぜよ。

非為をなすことなかれ。 |

この六ヵ条は、俗に「六諭(りくゆ)」とよばれ、洪武帝の発布した教訓である。

朱子学の実践的な教えに由来するといわれる。

この「六諭」、すなわち「聖諸六言」は、洪武帝の晩年に刊行された「教民榜文(ぼうぶん)」中の十九条に取りいれられ、細目規定まで付してあるという。

こちらは村落農民の教化集ともいうべきもので、四十一ヵ条から成っていた。

洪武帝がいかに教化に熱心であったか知りえよう。

六ヵ条の教訓は、現代流にいえば、まさに道徳教育そのものである。

それも、ほかならぬ家族道徳である。父母には孝順をつくし、長上をうやまい、同郷の人びとと和し、子どもを教育せよという。

またそれぞれがおのれの分をわきまえて、みずからの職業に専念し、決してあやまちをおかすなといましめる。

里甲のなかでは、この六ヵ条をとなえながら、里老人とよばれる長老などが、そなえつけの木鐸(もくたく)をたたいて月に六回めぐってあるく。

「論語読みの論語知らず」になりかねないが、それでも農民皇帝の朱元璋は大まじめであった。

5 独裁と孤独 top

中華の皇帝権力をささえたものに、行政・軍事・監察・財政などがある。

ことに行政と軍事は二大要素をなしていた。

国初に、そのにない手となったのは創業の功臣たちであった。

しかし、そのすべては、建国二十五年の間にこの世を去ってしまった。

老齢や病死によるものはすくなく、多くは胡藍(こらん)の獄に連坐し、皇帝みずから死に追いやったものである。

北征の檄文をはじめ、詔勅のほとんどを草したという側近学者の宋濂は、胡党に連坐して流刑となり、途上に病死していまは亡い。

おなじく明初の元勲といわれ、太祖に「漢の高祖劉邦を範とせよ」と訓(おし)えた李善長も、宋濂より数年おくれて胡党の罪に問われ、みずから命を絶った。

宋濂とならび称された劉基は、もっとも早く世を去った。

一説にはかれを敵視する胡惟庸(こいよう)が、毒殺したとも伝える。

学者出身の多くは創業ののち、政争の醜さをきらい、みずから官を辞して郷に去ろうとする傾きがあった。

しかし、その一族子孫を官におくりこんだことで、わざわいを及ぼした者がすくなくない。

宋濂にしても、李善長にしても、その例外ではなかった。

国初第一の功臣に挙げられる名将の徐達は、建国十七年にして世を去り、第二の功臣たる常遇春も、建国の翌年すでに陣中で没している。

のこる武官の有力者として権力をふるったのが藍玉(らんぎょく)である。

功臣の劉基が亡(な)きのち、中書省丞相として権力をもっぱらにしたのが、洪武帝と同郷の胡惟庸である。

かれはあらゆる策を弄(ろう)して政務を専断し、ついに帝位までもねらうに至ったという。

一三八〇年、ときに洪武十三年、胡惟庸の獄がおこされた。罪に坐する者、一万五干余におよぶ大獄であった。

胡党の獄は十年をへて、ふたたび荒れくるい、一万五干にのぼる処刑者をだした。

つづいて三年後の一三九三年、藍玉の獄が発生した。連坐する者、二万余。

かくて十余年にわたる大獄は、建国の功臣をことごとくを血祭りにあげ、行政・軍事の大権を洪武帝の手中にとりもどしたのである。

皇帝の親政、そして独裁への道は、胡党の獄を機としてすすめられた。

藍玉の獄は、その一つの締めくくりでもあった。

親政は独裁に通じ、独裁は孤独への道に通ずる。

信頼できるのは、ただわれ一人のみ。

胡党の粛清を機に、洪武帝は孤独への道をえらんだ。

将来の禍根を断つために。

行政の最高機関たる中書省は、ただちに廃止され、丞相の職はとりのぞかれた。

もはや皇帝みずからが丞相であり、六部(りくぶ)は直属の機関と化した。

監察もまた改革強化された。

御史台(ぎょしだい)にかわる都祭院の設立、皇帝に直属する諜報組織ともいうべき錦衣衛の設置など、すべて胡惟庸を処刑してのち、一〜二年の間に改革されたものである。

財政の強化や、農民の教化も、このころから積極化する。

さきに記した里甲制や賦役黄冊が、これである。

独裁への道は、将来の禍根を断つためであった。

このことは、洪武帝が最後の拠りどころを一族諸子に求めていることを意味しよう。

洪武帝には二十六人の男子があった。

女子をふくめると四十二人をかぞえる子福者である。

賢妻といわれた馬皇后のほかに、何人の側室がいたことか。すくなくとも、一驚に値する数である。

それはともかく、かれは諸子を王として各地に封(ほう)ずる政策を、国初からすすめていた。

漢・晉(しん)など、古(いにしえ)の王室にならったという。

もとより一族を王朝の藩屏(はんぺい)とすることによって、まねきやすい弊害は百も承知であった。

諸子を各地の王に封じながら、京師(けいし=みやこ)の南京にとどめておいたり、政務にあずからせず、要地における兵権のみをゆだねたことなどは、これを示す。

しかし独裁への道は、諸子への依存度をたかめた。

洪武十年代以降、とくに胡党の獄以降、諸子は京師をはなれて任地におもむきはじめた。

皇帝親政の地方的支柱とするかのように。

大明の帝室の百年の計を目ざすかのような、子孫に希望を託した独裁への道は、予期せぬ事態によって、さらに強化されねばならなかった。

一三八二年夏、最愛の伴侶たる馬皇后がにわかに病床に伏し、まもなく世を去った。

天寿とはいえ、親政への初期にうけた痛手は大きかった。

悲しみはそれで終わらなかった。

十年後の一三九二年春、将来を託そうとしていた皇太子の標が、馬皇后のあとを追うかのように世を去ってしまった。

独裁への道は、かれじしんの身辺において、まず孤独をもたらした。

最後の期待をかけるものは、年少の皇太孫のみである。

将来の禍根は徹底的に絶やしておかねばならない。

藍玉の獄は、その翌年に、最後の最大の獄として荒れくるった。

五年後、洪武帝は後世に夢を託して七十一歳の生涯を終えた。

十七歳で孤独となったときのように。

top

**************************************** |