|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

2 成祖永楽帝の夢

1 靖難の大義 top

「北に燕王のある限り、われに北顧の憂いなし。」洪武帝が在世中の言という。

燕王、その名は棣(てい)、洪武帝の第四子である。

のち帝位につき、第三代永楽帝となる。

母は賢妻とうたわれた馬呈后というが、さだかではない。

洪武三年、十歳にして燕王に封ぜられ、胡党の獄が吹き荒れた洪武十三年、元朝の旧都たる北平(ペイピン)に鎮する。

洪武帝の諸子分封策は、もって帝室の藩屏(はんぺい=家来)たらしめようとするにあった。

それは、皇帝独裁の地方的支柱をも意味していた。

しかも、諸王に兵権をゆだねた意図は、別にある。

明初の北征は、元朝を漠北にしりぞけた。

しかし、それをもって元の滅亡とみなすのは早計である。北元とよばれるように、かれらは砂漠の故地にしりぞいたにすぎない。

まさに「大元いまだ滅びず」である。

名将の徐達や常遇春をしても、砂漠の戦いでは、一敗地にまみれざるをえなかった。

「北辺いまだ安からず。」

出(い)でて攻勢をつづけるべきか、入りて守勢に転ずべきか。

道は二つに一つである。

洪武帝は守勢の道をえらんだ。

守勢の強化は、前線指揮官の強大化をうみやすい。

一歩をあやまれば、帝室の危機となる。

諸子の分封と兵権の付与は、ここに一つの意味をもつ。

北辺に配置された諸王が「塞王」とよばれ、とくに強大な兵権をゆだねられたのは、北辺防備の第一線であったことを示している。

燕王もまた、その一人であった。

親政の道をひたすらに進みつつあった洪武帝の晩年、燕王はみずから軍をひきいて、二度目の漠北進出を敢行した。それは父帝をよろこばすに十分であった。

「われに北顧の憂いなし。」

孤独の洪武帝にとって、燕王は心づよい存在であったにちがいない。

それが、やがて父のさだめた皇太孫の帝位をうばうことになろうとは、神ならぬ身の知るよしもなかった。

一二九八年、孤独の皇帝朱元璋は、あとつぎに皇太孫の允炆(いんぶん)を指名し、文武の官僚や諸王たちに新帝の輔佐をゆだねて世を去った。

皇太孫の即位はただちにおこなわれ、十六歳の皇帝が出現した。

年号は建文と改められ、明朝第二代の恵帝、すなわち建文帝の世となった。

皮肉にも、年少の皇帝にとって最大の脅威は、先帝が帝室の藩屏として望みを託した叔父の諸王であった。

|

先帝には26人の成人した男子の子供があり、彼らが諸王として中国各地を押えていた。

|

先帝が没してのち、かれらの勢力は日ましに増大し、独立の様相を強めたのである。

側近は、この際、諸王を撤去すべきであると進言した。

削藩の議は実践にうつされはじめた。

すでに先帝が在世のおり、その議の進言はあった。

だが先帝は「骨肉をさくもの」として、これをしりぞけた。

その弊は、いま緊急の問題と化したのである。

削藩の矛先(ほこさき)は、まず開封の周王にむけられた。

廃された周王は雲南に流刑の身となる。

つづいて山東の斉王、湖北の湘王、山西の代王、甘粛の岷(みん)王が、削藩の槍玉(やりだま)にあげられた。

あいつぐ削藩の意図は、諸王のなかで最大の兵力を擅する燕王を打倒することにあった。

五王の削藩は、打倒にさきだち燕王を孤立させようとする策である。

意図を知らぬ燕王ではない。

燕王の封地には、すでに南京からスパイがおくられていた。

北平(ベイピン)布政使の張丙(ちょうへい)、都指揮使の謝貴らがこれである。

危険をさとった燕王は、周到な準備をはじめた。 |

14歳の若い第二代皇帝を脅かすものは、先帝の藩屏として

望みを託した叔父の諸王であった。

|

これを助けたのは、皮肉にも先帝が燕王を監視させる目的でおくりこんだ僧の道衍(どうえん)(姚(よう)広孝)であった。

王は発狂をよそおい、監視の目をあざむきつつ兵をととのえた。

挙兵の準備なるころ、巷間(こうかん)には燕王の重態説が流布されていた。

一三九九年夏のことである。

周到な計画は図にあたった。王宮をかためる謝貴や張丙の軍中には、いつしか道衍の策によって、燕王の精兵数百が潜入していた。

七月、燕王は虚をついて行動をおこし、まず王府の門を入ろうとした謝貴と張曷を殺害した。

削藩の機先を制して燕王の軍は動きだした。

名目は、先帝の祖訓「朝廷に正臣なく、内に奸悪のことあれば、すなわち親王は兵をととのえて君命を待つ」にもとづくものであった。

もとより建文帝の命令など、あるはずもない。

燕王の上書にこたえるものは、討燕の密詔であうた。

燕王はみずから挙兵の名目を天下に発した。

「君側の奸を除き、もって王室の難を靖(やす)んず」というのが、これである。

世にいう「靖難(せいなん)の師」である。

戦闘は一進一退をくりかえし、四年の長きにわたった。

膠着状態のなかにあって、王はいっきょに首都をつく策にでた。

ときに燕王への内応がくわわり、一四〇二年夏、応天府はおちいった。

王宮は火焔につつまれ、建文帝は焔のなかに消えた。そのゆくえは謎のままに。

2 学者の批判 top

靖難の師は燕王の勝利に帰し、応天府は燕王の占領するところとなった。

燕王が名分とした君側の奸臣粛清は、ただちに実行にうつされた。

しかし戦火は、靖難の対象とする皇帝までも取りのぞいてしまったようである。

皇帝なき王朝は一日たりともありうべきではない。

帰するところは、燕王の即位ということになる。

一四〇二年、燕王は南京応天府で帝位につき、翌年には永楽と改元した。

世にいう明朝第三代、成祖永楽帝の治世となったのである。

即位した永楽帝は、建文一代を抹殺し、その改革にかかわるものをことごとく廃止して、洪武の祖法に復することを旨とした。

にもかかわらず、帝が削藩策のみを廃止しなかったのは、皮肉といわざるをえまい。

勝手といえば勝手なはなしである。

もともと建文帝の削藩策に抗して挙兵し、帝位にまでついた永楽帝ではないか。

帝位といえば、帝位についたこと自体、靖雜の名目に反することとなる。

ましてや家族道徳にうるさい当時の中国である。皇帝を叔父が殺して帝位についたとなれば、批判する学者もすくなくない。

くわえて南京がおちたときには、建文帝に忠節をつくそうとして命を絶った者がすくなくなかった。

建文帝の信任きわめて厚かった学者に、方孝孺(じゅ)という者がいた。

その師は、先帝が創業のころの側近学者、かつ功臣として知られる宋濂(そうれん)である。

宋濂なきのち、洪武の晩年に召されて官につき、建文帝にもつかえた気節ある学者であった。

こうして方孝濡は建文帝のもとで、先帝の『実録』編纂(へんさん)に関与したり、治政に参与したりしていた。

靖難の師をおこすにあたって、謀臣の道衍はいましめたという。

「たとえ京師が陥落しようとも、方孝孺は降りますまい。しかし、決してかれを殺すことのないように。」

それが事実であるか否かは別としても、南京がおちたのちにおいて、かれが永楽帝の意にしたがわなかったことは事実である。

またかれが刑死したことも事実である。

永楽帝は即位にあたり、せめてその詔勅なりとも、先帝の遺臣たる方孝孺に書かせようとした。

帝がいかにたのんでも、かれは承知しなかったという。

たびかさなる要請にこたえて、白紙の上に墨くろぐろと記したものは、「燕賊、位を簒(うば)う(燕賊簒位)。」であった。

まさに皇帝を逆賊あつかいにしたものである。

帝は怒り心頭に発し、方の一族はみな殺しの憂き目にあった。

累をおよぼされて刑死したものは、その数、八百数十人にのぼったという。

皮肉なことながら、方孝孺にかわって詔勅の筆をにぎった者は、おなじく宋濂に師事したと伝えられる楼燵(ろうれん)であった。

方は、その激しい拒否と抵抗によって、累をひろく一族におよぽしたのに対し、楼は命令にしたがって詔勅の書をしるしたのち、みずからの命を絶つ方法によって一族への累をさけた。

気節(気概)のあらわしかたも、人さまざまというべきか。

ともあれ、こうした例は、すくながらず後世に伝えられている。

即位の当初、永楽帝が非難の的となるべき材料は、決してすくなくない。

逆賊とののしり、死をおそれない学者の言動は、その最大のものといえよう。

永楽帝はそれをおしきった。

非難さるべき削藩策も、ちゃくちゃくとすすめられ、諸王の勢力は削減された。

通らぬ筋をつらぬく、それが先帝以来の祖法であったともいえる。

先帝じしん、皇帝の独裁を強化するため、あえて非道をつらぬいたことを思えば、非道も祖法となりえよう。

独裁皇帝のなすことは、非道も正道として通用する。

とはいえ、記録は後世にのこり、学者はこれをしるす。後世の批判をさけるためには、学者を配下に吸収するのも一方法である。

いかにしてこれを配下におくか。

永楽帝のとった策は、国家的な大編纂事業をおこなって、これに学者を動員することであった。

『永楽大典』『四書大全』『五経大全』『性理大全』など、編纂の事業は大規模にすすめられた。

ことに即位後、ただちに着手させた『文献大成』の再修とされる『永楽大典』は、現在その大部分をうしなったとはいえ、中国最大の類書(叢書)とされる。

全二万二千八百七十七巻、一万一千九十五冊の大部な書の編纂が、わずか三年にして成されたということは、いかに多くの学者が協力したかを、物語ってあまりあろう。

ことに、それを筆墨をもって記したことを思えば、おどろくべきものといわざるをえまい。

その粗雑さを指摘する人はあっても。 |

『永楽大典』

|

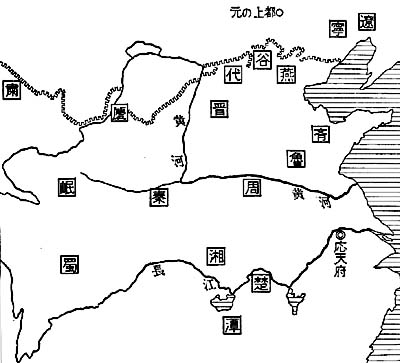

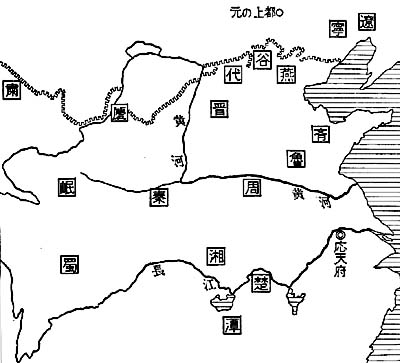

3 新都の建設 top

いま、中国の首都をなす北京をめぐっては、遼・宋・金という蒙・漢・満の三民族が、農耕社会の支配をめぐって、三(み)つ巴(どもえ)の合戦を展開した。

そのあと、元・明・清とつづいて、おなじく蒙・漢・満の三民族による中国の支配が、ここを首都としておこだわれる。

それは北風と南風の対決という歴史でもあった。

明初、漠北にしりぞいた北元は、すでに一三八七年から翌年にわたる馮勝(ふうしょう)と、つづく藍玉(らんぎょく)の遠征によってくずれ、元朝の正統たるトグステムールは敗走の途上、王族イェスデルに殺された。

しかし北元はほろびても、なお北辺の脅威はつづいた。

漠北では、あらたな勢力がこれにかわり、大元を継ぐものとして、北辺をおびやかしたのである。

「燕王のある限り、北顧の憂いなし」との言葉は、藍玉の一党を誅したのちの、北辺に対する洪武帝の期待を、端的にしめした実感であったろう。

一三九九年に靖難の師をおこして、一四〇二年に南京応天府で帝位についた永楽帝は、その間、北辺をかえりみる余裕がなかった。

北を征するには、まず国内をかためねばならぬ。

その最大の脅威は、建文帝の治世とおなじく、各地の諸王であった。

削藩策をうけついだことは、当面みずからの帝位を安泰にする急務であった。

しかし、ひとたび削藩に成功したとき、諸王を分封した意図の一つは、うしなわれることとなる。

北辺の防備は急を要する問題となった。

いまや北辺に意をそそぐには、南京応天府はあまりにも南方すぎる。しかも南京は、ある意味では永楽帝の敵地でもありうる。

人心の一新と、みずからの安全と、北辺防備の急務のなかにあって、最良の方策はなにか。

帝の勢力の地盤たる北平に帰ることであろう。

それには首都を北平にうつす必要がある。

遷都の決定は即位の翌年、すなわち永楽元年(一四〇三)にしめされ、北京(ペキン)と改名された。

国都とするには、それにふさわしい威容がともなわなければならない。

まして、そこは北虜たる元朝の旧都である。

北虜に明朝の権威をしめす意味においても、旧に倍する壮大な規模を必要とする。

改名した北京では、大がかりな都づくりがはじまった。

完成をみたのは、十有余年をへた永楽十八年(一四二〇)のことである。翌年(一四二一)正月、新装なった順天府北京では、正式の遷都がおこなわれ、南京応天府は副都とされた。

いまも北京市の姿には、当時のおもかげがのこっている。北京の秋は美しい。

内城の中央に位置する紫禁城の裏には、東西に走る道をへだてて人工の小山があり、景山の名で親しまれている。

この山に足をはこび、頂上に立って四周を見わたせば、その景観は、しばしわれをわすれ方せる。

煤煙にかすむ東京タワーからの展望など、比較の対象にもならない。

ことに南面して見おろせば、眼下には金色にかがやく禁城の屋根瓦が層をなし、とりかこむ木木の緑とともに、すみきった青空と一線を画し、まことに天下の絶景をおもわせる。まさに“北京の秋は世界一”とたたえられるにふさわしい。 |

|

禁城の規模も、旧江戸城のおもかげをのこす日本の皇居とは、くらべものにもならない大きさである。

都城の計画も、入念をきわめていた。濠をめぐらした旧北京城そのものは周辺より高く、城内の主要路は、小路のそれより高い。

ひとたび豪雨がおそっても、瞬時にして主要路の雨水は小路に流れ去る。

小路に流れこんだ水は、城外へと流れ出るしくみである。

ただ小路の舗装はわるく、かつては“葫同(ここにいう小路)のぬかるみ”という悪名をとどろかしていた。

細心の注意は、禁城の建物を方さえる一本の柱にまではらわれていた。

朱塗りの太い柱をささえる足もとの石台に、こころみに目をむけてみると、石に密着する木柱の底には、いくつかのふさな穴があり、わずかな隙間をつくっていた。

決して虫くい穴ではない。

あきらかに人為的なものである。

理由は通風であり、湿気による腐蝕をふせぐためのものである。

旧北京城の構成について、くどくど記すのはやめよう。

周到な計画と入念な工事が、十余年の歳月を必要としたことの一端を知れば、こと足(た)りる。

北京は森の都といわれる。

しかし、ふしぎなことに華北の山々には、樹齢が百年をこすと思われるような大樹はなかった。

民間の伝えによれば、むかしは一面に樹木が繁茂していたという。

明代に長城がきずかれたおり、煉瓦を焼くためにみな切りはらわれ、いまの姿になったという。

こうした住民の言葉は、森の都の北京との間に、ひとつのへだたりを思わせよう。

4 五出と三犂 top

「五出三犂(れい)」、五たび漠北に出て北虜を征し、三たび北虜の王庭をくずす。

北虜の侵入に苦しめられた明代の中国人は、かつて永楽帝が、みずから将士をひきいて前後五回にわたり漠北を親征した壮挙をほこって、このように言ったと伝えられる。

北辺の憂いにそなえ、北京への遷都を決した永楽帝は、首都の完成を待ってはいなかった。

いな、待ってはいられなかったというのが適切である。

永楽七年(一四○九)丘福を征虜大将軍として派遣した十数万の大軍は、元朝の後裔を任ずる韃靼(だったん=タタール)部にむかえ撃たれ、潰滅させられてしまったのである。

これよりさき、永楽帝がつかわした北方への使者は、殺害されることすでに両度、いままた派遣した大軍も敗れたとあっては、帝の面目はたたない。

ましてや、かつて北辺に鎮し、先帝をして「北顧の憂いなし」とまでいわしめた永楽帝である。

しかも、大軍を託することができる名将は、すでにない。

先帝の晩年における藍玉の獄は、いまにして禍根をのこした。

それのみではない。靖難(せいなん)の内紛は北族に再興の機をあたえた。

帝位の代償は、あまりにも大きかったといわざるをえない。

しかし、元朝が樹立した中華帝国の領域は、回復しなければならない。

それは、もはや長城から南の農耕社会のみを領域とする中国ではない。

おもえば遼・宋・金が三(み)つ巴(どもえ)となって戦って以来の中国は、もはや農耕社会のみの中国ではありえなくなっていた。

中国文化圈は大きくふくらみはじめていたのである。

遼・宋・金の合戦はその序幕であり、第二の南北朝とでもいえる姿であった。

さらにそれは、蒙・漢・満の三民族を主役とする一大合戦絵巻を、農耕社会を中心舞台としてくりひろげたものであった。

それぞれの舞台裏は、モンゴルと江南と東北地区である。

序盤戦に終止符をうち、最初の勝利を手中にしたのがモンゴル族の元朝であり、「胡虜に百年の運なし」として、これをしりぞけたのが大明(だいみん)であった。

このあとにつづくものは、満州族の大清(だいしん)である。

まさにそれが遼、宋・金三百年の争覇と、つづく元・明・清三代、六百年にわたる統一時代である。

モンゴル・江南・東北地区を、それぞれの舞台裏とする三者の対決、その中核に位置するのが北京である。

これを中核たらしめるには、ふたたび大元の領域を手中にせねばならない。

それは洪武帝の一つの夢であり、これを受ける永楽帝の夢でもあった。

いな、農耕社会の全住民の期待する夢であったかもしれない。

「五出三犂(モンゴル征伐)」は、それを物語るかのようである。

夢を実現する道は、一つしか残されていない。

軍を託すべき名将なしとすれば、そのにない手は永楽帝みずからをおいて、ほかにない。

永楽八年(一四一〇)、丘福が敗北したとの報に、怒りなおさめやらぬ帝は、みずから五十万の大軍をひきいて漠北の地にむけ、遠征を開始した。

「五出三犂」の開幕である。

永楽帝は南京を出発した。北京の新都は完成にほど遠い。

しかし、以後の永楽帝は、ふたたび南京に長くとどまることはなかった。

建設中の新都北京を拠地として漠北の征討に、その生涯をかけたのである。

もとより北京を拠地とするには、江南の宝庫を補給源としなければならないことは、いうまでもない。

北辺の防衛は、大きな負担を諸方面におよぼすものであった。

しかし理想の実現には欠くことのできない条件である。

新都の建設とあわせすすめられた南北をむすぶ運河の修復は、農耕社会の南北を一体とする大動脈の確立を意味する。

さまざまな準備をすすめながら、永楽帝の親征はひとあしさきに実施にうつされた。

永楽八年の遠征を第一回として、親征はくりかえされた。

ことに永楽二十年(一四二二)以後は、連年の親征となった。

永楽二十二年、帝は五度目の親征に出発した。

年が明けてまもない正月のことである。

ふたたび見ることのない北京をあとにして、軍は北にすすんだ。

砂漠での連年の戦いは、帝の疲労をはげしくしていたにちがいない。

秋七月、帝はにわかに陣中で病を発し、不帰の客と化してしまった。

それは夢をおいつづけた永楽帝の最期にふさわしいものであった。

元朝の領域を大明帝国の領域として再現しよう。

洪武・永楽の二代にまたがるその夢は、かくてはかなく消えた。

皮肉にも帝の親征は、漠北で相剋(そうこく)する二大勢力の一つを打ちのめす役割を果たし、残る勢力、オイラート部の強大を助ける結果をもたらしていた。

北虜のわざわいは、永楽帝の死後、にない手をかえて、より激しさをましたのである。

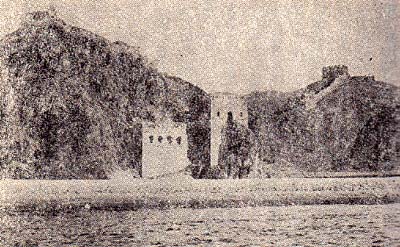

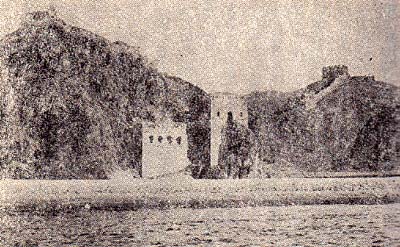

5 悲劇の長城 top

万里の長城、その名は秦の始皇帝とともに世界に知れわたる。

ひとたび、そこをおとずれた者は、山また山の稜線に、えんえんとつづく一本の線をみて、さまざまな感慨をいだくであろう。

人それぞれの感慨に違いはあろうとも、長城は中国王朝の宿命的悲劇をしめす、もの言わぬ象徴である。

始皇帝以来、いくたびか築かれた長城の場所は異なり、規模も異なる。

もとより、いまに残る長城の姿は、始皇帝のときのものではない。

農耕民族として最後の王朝となった明朝の遺産である。

また、その完成は永楽帝の治世ではない。

北虜の苦しみなお去らぬ明末、十六世紀後半のことである。

爾来(じらい)四百年、修築もされないまま、その姿をいまに残す。

元朝を漠北にしりぞけて以来、守勢に転じた洪武帝、攻勢にでた永楽帝、その策に違いがあろうとも、元朝のきずいた大帝国を再現しようとの夢にかわりはなかった。

また、それが至難の業(わざ)であることもかわりはなかった。

長城は守勢にあろうと、攻勢にでようと、北方民族のある限り、南方の農耕民族の王朝が、建設をこころみる宿命の事業であった。

明朝もまた、その例にもれず、国初以来の祖法ともいうべき事業となったのである。

騎馬民族の南下を阻止する防衛線として、南と北の境界線として、さらには南方の威容を北方にしめすシンボルとして。

いろいろな意味をもつ長城であってみれば、連綿とつづくかにみえる一線も、決して一様の構造ではない。

東北地区への重要な通路をなし、「天下第一関」の名で知られた東端の山海関や、熱河に通じる古北口の関門、あるいはモンゴル方面への重要な関門であった居庸関に近い八達嶺などを見て、すべてがこのようであると考えたら大まちがいである。 |

古北口のの長城(長城の断絶している様がみえる)

|

「一般に長城線と称するけれども、その間には外面や内部の構造のいちじるしく異なっている個所の多いことは既述のとおりである。

また、なかにはまったく牆壁(しょうへき)を欠いた部分も多い。

こうした場所では敵台(烽火台・望台・望楼)を線状に配置してこれを補ってあり、また帝陵の陰地においては風水の関係から築造をぜんぜんおこなっていない個所や、のちになってこれを取りこわした個所がある。

たとえば、明の十三陵の北方では古い長城の残址(ざんし)は別として、明代修築の個所とみとめられるものは、まったく残存しないようであるし、有名な八達嶺の長城を見ても、嶺上の北門鎖鑰(さやく)の大門の東方約三キロメートルのところを終点として、あの堅固をほこる長城の姿は、突如として影を没しているのも、明の十三陵に対する風水の関係からである。……したがって堅固に修築された長城の一部の雄姿のみを見て、“万里連雲の勢い”を想像することは、とんだ誤りである。」(石橋丑雄『長城余話』) |

世界の七不思議の一つに数えられる長城にはじつはこんな“からくり”があることを知る一助となろう。

とはいえ、要路に建設された長城は、堅固そのものである。

その容姿は、建設に多大の経費と労力を必要としたであろうことを思わせるに十分である。

現在にのこる明の長城は、石塁ではなく磚甃(せんしゅう=レンガ)つまり焼いてつくった“しきがわら”を多く使用している。

有名な八達嶺付近のものは、一枚の大きさが厚さ約一〇センチ、横が約二〇センチ、縦が約四〇センチぐらいで、質の堅牢(けんろう)なること驚くべきものがあるという。

「明末の築造以来約四百年をへた今日においても、毫(ごう)も風化のあとさえも認められないのみか、刻字のあるものはその文字の細部までがほとんど判然とそのままに残っているものが多い。」

ともかく、この堅牢な磚甃(レンガ)を一枚一枚つみあげて、巨大な長城を構築したとなれば、そこにかりだされた民衆の労苦は、想像するにあまりあろう。

「七郎攻に近い窰址(ようし=窯跡)から約一〇〇メートルをへだてて……

むしろ七郎攻への上り口とでもいえる場所の川端に近いところに、川に面した大岩石をけずって、高さ約一五センチぐらいの階段を二十段ばかりきざみこんだ登り道がある。

斜から取りだして山と積まれた磚(せん=レンガ)を背負った人びとが列をなしてあえぎあえぎこの階段路をのぼって、山上遠くはこび上げた跡であるという。

運搬路は上り道と下り道とが遠くへだたって、厳然と区別せられていて、……

窰(よう=窯)から山頂までは約三キロメートルをこえる急峻な斜面の岩石路であるから、これを磚を背負いながらのぼってゆく苦しみは、それを思うだけでも慄然(りつぜん)たるものがある。」 |

「磚の搬上も、こうした苦痛と危険とをともなう懸命の重労働であったが、山頂でこれを受けとって積みあげる仕事も、これにおとらぬ苦痛と危険とを克服しつつおこなわれる大作業であった。

何といっても作業の現場は、峻嶮をきわむる大巌山の屹立(きつりつ)千丈の絶頂である。

ひとたびあやまてば、干仭の岩底に転落して、屍(しかばね)さえも姿をとどめぬ魔の谷である。

しかも、やすむべき樹蔭(こかげ)とてもない山嶺に、暑い太陽はようしゃなく照りつづける。

こうした生き地獄境で、労働を強制 せられる人びとにとっては、激労のひまをぬすんで飲む一杯の水こそ、無上唯一の慰安であったことであろう。

だれが掘ったものか山頂大巌盤の上に今日見うけられる丸壺形の水ためは、これらの人びとの手で、朝から夕まで絶えまなき働きのひまに掘鑿(くっさく)をつづけて、ようやく掘りうがたれたものであろう。

所によって形の大小はあるが、大体に直径三〇センチ、深さ四〇センチぐらいであろうか。

そして、そのかたわらに彫りきざまれた人名には、その上に出身地らしいものが 彫りそえてあるのが見られる。

いわく湖南零陵府郭少国、湖南長沙営□□李□元、……

ようやく判読できるくらいの刻字であり、字体も彫刻ぶりもあまり巧みではないが、……

むしろ全身の力を打ちこむような力づよい一点一画を鑿(ほ)りつづけているのは、どうした気持でやったことであろうか。……」(以上『長城余話』より)。 |

労働にかりだされた民衆の労苦が、しのばれよう。

文中に引用する刻字は、かれらが遠く江南から、はるばる北辺に至ったことを示している。

なかには同僚がその死を記した刻字もある。

宿命の長城は、中国王朝のもとにおかれた民衆の労苦と悲劇を、きざみつけて今に残る。

top

**************************************** |