|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13

14 15

16 世界の歴史8 アジア専制帝国

16 オスマン・トルコ

1 ふたりの征服者

top

十四世紀の末、アジアの西部には、ふたりの征服者がならび立っていた。

ひとりは、内陸より起こった王者チムールである。

もうひとりは、オスマン・トルコのスルタン(君主)で、「稲妻王」とよばれたバヤジット一世である。

オスマン・トルコはモンゴル軍に追われて、中央アジアの草原から小アジアへと移動してきた部族であった。

その族長オスマンが、小アジアの西北部に建国して(一二九九)以来、しだいに西方へと発展してゆく。

そしてムラト一世(一三五九〜八九)のとき、東南ヨーロッパの一角に侵入して、アドリアノープルに首都をかまえた。

ついで立ったスルタンが、バヤジット一世であった(一三八九〜一四〇二)。

おりからハンガリー王の要請にこたえて結成された対オスマン十字軍を、ドナウ川流域で破って、バルカン半島の大部分を征服する。

小アジアでは、セルジューク・トルコが滅亡してから、各地に分立していた多くのトルコ君侯国をほぼ平定した。

しかし、オスマン・トルコの前進をはばむ強大な勢力として、東方からあらわれたのが、チムールであった。

たまたまトルコマン族の一族長が、チムールに追われて、バヤジットのもとにいたる。

これをバヤジットが保護したことが、ふたりの征服者が撃突する導火線となった。

チムールは、バヤジットに対して、この亡命者の返還をもとめた。

拒絶されると、ただちに小アジアへ進軍をはじめた。

東部の一都市を占領するや、またも返還を要求し、その手紙の最後で、おびやかすように述べた。

「なんじ、もし余の命令にそむくことあらば、余ののろいがなんじの身にふりかかることを覚悟せよ。」

ほこり高きスルタン、バヤジットにとって、この強圧的な要求は、あまりにも大きい辱しめであった。

チムールヘの返言のなかで呼びかけている。

「なんじ、チムールと名のる狂い犬よ。なんじ、ビザンチン(東ローマ)皇帝どもより、なお不信の徒なるチムールよ。われ、なんじの書簡をしかと読みたり。この、のろわれたる者よ」。

バヤジットの怒りと決意とをしめして、あまりあろう。

ふたりの征服者が干戈(かんか=戦)のうちにあいまみえるのは、もはや時の問題であった。

二十万の騎兵とインドの象軍とからなるチムール軍は、ふたたび西進を開始した。

この報をうけると、バヤジットは、重装備と兵站(へいたん)はすべてアンカラ(現在のトルコの首都)の城塞にのこし、軽装備の歩兵をひきいて東進した。

小アジア東部の山岳地帯で会戦し、歩兵による戦闘を有利に展開しようとしたのである。

山地での騎兵戦の不利をさとったチムールは、会戦をことさら避けて、バヤジットの本拠たるアンカラへ進軍しはじめた。

この企図を察知したバヤジットもまたアンカラへ急行した。

二つの大軍は、ほぼ平行して、それぞれの道をすすむ。めざすは同じアンカラ城塞である。

アンカラ到着は、チムール軍がひとあし早かった。

チムールは、ただちに城塞を包囲攻撃したが、守りは固かった。

チムールが攻めあぐんでいるうちに、北東の方向から姿を現したバヤジットは、チムール軍の背後からはげしく攻撃した。

チムールの軍は混乱におちいった。これこそオスマン軍にとっては、のがしてはならぬ好機であった。

王子や将軍たちは、すぐさま決戦に転ずることを進言した。しかしバヤジッ卜は、これを拒否した。

自信にあふれるバヤジットにとって、チムールとの一騎打ちこそ、のぞむところだったからである。

チムールはたちまち陣営をたてなをした。

2 アンカラの決戦 top

両雄は、一四〇二年七月の末、アンカラの北部であい戦うことになった。

戦闘はオスマン軍の優勢のうちにはじまったが、数時開ののち、戦況は逆転した。

というのは、イル汗国の軍隊とともに小アジアにきていたモンゴル兵が、オスマン軍の左翼の一部を構成していたが、かれらがチムールの煽動によって寝返ったからである。

モンゴル兵たちは、チムール軍の右翼を包囲していたオスマン軍に、背後からおそいかかった。

腹背に敵をうけたオスマン軍の左翼は逃げあしだった。左翼だけではない。右翼でも同じことがおこった。

オスマン軍にのこされたのは、いまや両翼をもがれて孤立したバヤジット自身のひきいる中央軍だけとなった。

その本営は悲しみにとざされた。

将軍たちはバヤジットに、ひとたび軍を引いて後方でたてなおし、捲土(けんど)重来すべきことを説いた。

しかしスルタンは、これにも耳をかさず、わずかの将士とともに戦いつづけた。

ついに衆寡敵せず、乗馬はたおれ、剣は折れた。

かれが、十重二十重(とえふたえ)にとりまく敵軍の包囲をやぶって退却することに意を決したのは、その夕方ちかくになってからであった。

バヤジッ卜はじめオスマン軍は、宵闇にまぎれて敵陣の突破に成功した。

これを知ったチムールは、ただちに追撃にうつった。

もう日はとっぷりと暮れていた。

その暗闇におおわれたアンカラ平原で、追うものと追われるものとは、三時間にわたって戦いつづけた。

不幸、バヤジットの馬が石につまずいてたおれた。

乗りかえようとしたが、ときすでにおそかった。

勢いに乗じたチムール軍がどっとおしよせ、スルタンは、二子や将士ともども、チムールの本営に拉致(らち)され、捕虜となった。

チムールの小アジア侵入に端を発したイスラム世界両巨頭の決闘は、このアンカラの決戦を幕切れとして終りをつげた。

そして、これはオスマン軍が、その建国以来、十六世紀末までの間にうけた、ただ一つの敗戦であった。

そののちチムールは、八ヵ月にわたって小アジアの主要都市を掠奪したが、その間、バヤジットを格子のついた輿(こし)に乗せてつれまわったという。

また別の説では、鉄の檻(おり)に入れて護送したともいわれる。

しかし輿にせよ、檻にせよ、虜囚というそのことだけで、その護送がバヤジットにとっては、しのびがたい屈辱の日日だったことはたしかである。

そうした精神的な苦痛からであろう、バヤジットは、小アジア中央部のアクシェヒルで病床に臥し、一四〇三年三月、その波瀾にとんだ一生をとじた。

トルコ人学者のなかには、高い矜持(きょうじ)の持ち主たったバヤジットは虜囚の辱しめにたえきれず、かねて指輪の宝石の下にかくし持っていた毒薬で、われとわが命を絶ったのだ、というものもある。

輝かしい勝利の絶頂から、電光一閃(いっせん)、突如として悲惨な軍命につき落とされたバヤジットの一生こそ、まことに皮肉ながら、その異名「稲妻王」にふさわしかったといえるかもしれぬ。

台風一過、チムールはサマルカンドに引き返したが、この戦いは、ただスルタン個人の死をもたらしたにとどまらなかった。

この敗北によって、オスマン国家の発展は一頓挫(とんざ)し、小アジアにはふたたびいくつかの君侯国が割拠するにいたった。

いや、分裂したのは小アジアだけではない。

オスマン国自身もまた、バヤジットの五子のあいだにおこったスルタン位継承の争いのため、おなじく分裂し、およそ十年にわたる空位時代がつづいたのである。

3 ビザンチン(東ローマ)征服

top

しかし、バルカン半島をおさえていたオスマン国は、メフメト一世(一四一三〜二一)のもとに不死鳥のごとくよみがえり、一代おいてメフメト二世(一四五一〜八一)が即位した際には、その勢力はバルカン半島と小アジアの大部分とに確立されていた。

そしてビザンチン(東ローマ)帝国は、その脅威の前におののいていた。

いまやメフメトは、その首都たるコンスクンチノープル攻略にふみきる。

それは曾祖父バヤジットが、果たそうとしてなしえなかったものである。

かつてバヤジットは、ボスフォラス海峡のもっともせばまっているアジア側に、「アナトリア(小アジア)城塞」を構築していた。これに向かいあって、メフメト二世は、ヨーロッパ側に「ルーメリア城塞」を造営した。

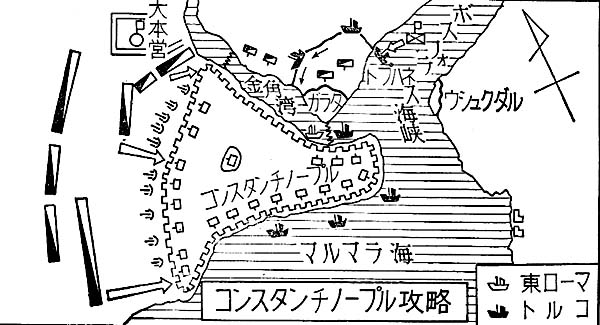

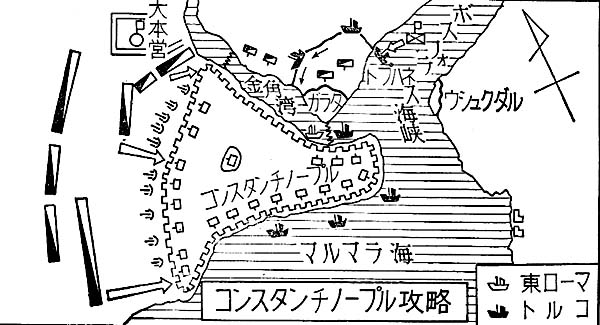

東ローマ(カソリック)とトルコ(イスラム)のコンスタンチノーブルの戦い

これはキリスト教とイスラム教の戦いであった。トルコ側は船を陸路で運び東ローマを破った。

なお、コンスタンチノーブルは現トルコのイスタンブールで、黒海の入口の街である。 |

ビザンチン帝国の援軍が、黒海方面からくるのを阻止するためであった。それとともに、かれは首都アドリアノープルで多数の巨砲を鋳造し、牛にひかせてコンスタンチノープル城外まではこんだ。

一四五三年四月のはじめ、二十万のトルコ陸軍、四百隻からなるトルコ艦隊が、コンスタンチノープルの前に姿をあらわして、これを陸海から包囲攻撃した。

トルコ軍の砲火は城壁の随所に突破口を開いたが、これらはすぐさまペネチア兵をふくむ守備軍の手で閉ざされてしまった。

戦闘はいつ果てるとも知れなかった。

そこでメフメトは、奇想天外ともいえる一計を案じた。

ボスフォラス海峡の一つの入江から、ガラタ地区の背後をまわって金角湾に出る間の、ほぽ四・八キロの陸路にそって、艦隊の一部を運搬しようとしたのである。

このときの艦艇の数は、およそ七十隻といわれている。

このような大艦隊の運送計画が、どのようにして実行されたかについては、いろいろな説がある。

それも、地ならしした道路の上に、オリーブ油や獣脂をぬった板をしきつめ、人力を使って艦隊をロープでひき、けわしいところでは牛をもちい、また風力も利用して、その上をすべらせていった、というのが真相らしい。

こうして、四月二十一日の夜ふけてから二十二日の未明にかけて、トルコ艦隊は隠密のうちに、ボスフォラス海峡から陸上輸送され、金角湾に投錨するにいたった。

現有艦隊のすべてを金角湾のなかに退避させて、湾を鉄の鎖でとざし、安心しきっていたビザンチン側にとっては、まさに寝耳に水であった。

かれが早朝、朝日に映え、舷舷相摩(げんげんあいま)する艨艟(いくさぶね)の姿を金角湾上に見たときの驚きと怖れとは、想像にあまりある。

とくにビザンチン側が、金角湾の方面からの攻撃をまったく予想していなかったとすれば、艦隊を陸上から迂回した作戦が、コンスタンチノープルの占領には果たした役割は、かぎりなく大きい。

戦闘は五十余日にわたってつづいたが、結局オスマン軍は東方の突破口からなだれをうって乱入し、皇帝コンスタンチヌス十一世は市街戦で戦死したと伝えられる。

弱冠(じゃっかん)二十四歳のメフメト二世は、一四五三年五月二十九日、白馬にうちまたかって軍団をしたがえ、威風堂堂とコンスクンチノープルヘ入城した。

こうして一千余年の歴史をもつコンスタンチノープルは、トルコ人の手に落ち、ビザンチン帝国は史上から永遠に消えた。トルコ人がメフメト二世を「ファーティフ」(征服王)と呼ぶのは、おもにかれのコンスタンチノープル征服をたたえたものである。

メフメトは、首都をアドリアノープルからコンスタンチノープルヘ移すと、ガラタ地区を中心にして商業活動にしたがうヨーロッパ人、とくにジェノワ人に免税などの特権をあたえて貿易や商業の繁栄をはかった。

またギリシア人やスラブ人やユダヤ人、さらにトルコ人を首都に移住させて人口の回復につとめた。

これらのうち、ギリシア正教徒やユダヤ教徒など、非トルコ系住民の宗教や慣習にはいっさい干渉せず、それぞれの宗教的首長のもとに特殊な宗教的自治体を構成させた。

当時のヨーロッパで、かつてメフメトはキリストの胸中にいたといううわさが流れたのも、こうした宗教的に寛容な態度に由来している。

しかし学者や文人のなかにはイタリアへ避難し、そこでルネサンスがおこるのに大きく寄与したものもすくなくない。

メフメトは、個人的にはかなり自由な思想をもっていたが、公的には正統派イスラムたるスンナ派(スンニー派)にもとづき、ファーティフ・モスクをはじめ十余のモスク(イスラム寺院)や、学院(メドレセ)をたてている。

またアヤ・ソフィア(聖なる知恵)大伽藍(だいがらん)など、多くのギリシア正教の教会をモスクに改造して、首都のイスラム化をおこない、さらに宮殿や市場(バザール)をつくった。

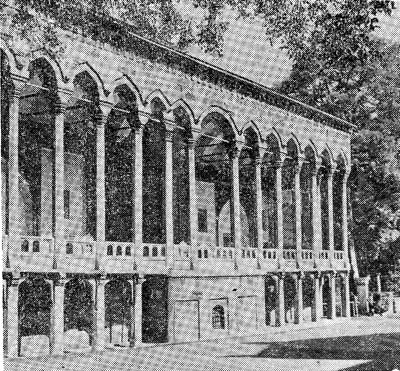

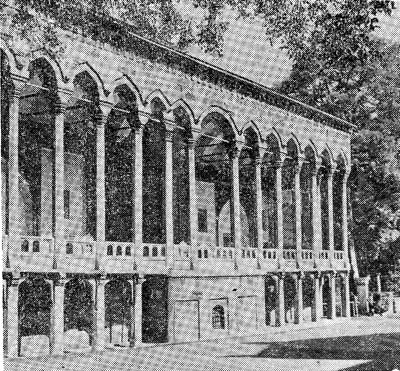

なかでも、マルマラ海につきでた市の東端の岬の上に建設されたトプカプ宮殿(サライ)は、いまでは博物館として、かってのスルタンたちの栄華のあとを語っている。

このようにしてオスマン国は、カトリックの総本山ビザンチン(東ローマ)帝国の継承者たるのみならず、ヨーロッパとアジアにまたがるイスラム帝国となった。

これ以後、トルコ人はコンスタンチーノプルをイスタンブールと呼ぶにいたったが、これは「イスラムに満ちた」という意味のトルコ語「イスラムボル」のなまったもの、ともいわれている。

この説は単なる語呂(ごろ)あわせにすぎないかも知れぬが、たとえそうであるとしても、コンスタンチノープルが、ビザンチン(キリスト教)文化の中心からイスラム都市へ変貌したことを、見事に象徴している。

4 イスラム帝国の完成 top

メフメト二世のあと一代おいて、セリム一世(一五一二〜二〇)が即位したとき、イランには、シーア派(ジーイー派)イスラムを国教とするサハビー朝が成立していた(一五〇二)。

シーア派とは、オスマンの国教たる正統派のスンナ派に対立する、異端の少数派である。

セリムは、サハビー朝がハンガリーと通謀するのをおそれ、またオスマン領内のシーア派教徒が反乱をおこしたため、この正統派イスラムの敵サハビー朝に立ちむかった。

かくて小アジア東部のジャー(皇帝)、イスマーイール一世の軍を撃破し、首都タブリーズを占領したのである(一五一四)。

つぎに、セリムは、エジプトのマムルーク朝に鋒先(ほこさき)をむけた。

マムルーク朝は正統派イスラムを奉じ、アッパース朝の子孫をカリフ(予言者マホメットの後継者で、イスラム世界全体の首長)にいただき、オスマン帝国のごときは成りあがりものにすぎぬとして、これを軽蔑していた。

そこでセリムは、まずシリアに軍を進めて、ダマスクスやエルサレムなどを征服する。

さらに南下してカイロを占領し、マムルーク朝をほろぼした(一五一七)。

いまや、イスラムの聖地たるメッカとメジナとの保護権を獲得したのである。

のみならず、このときセリムは、まったく名前だけの存在にすぎなくなっていたカリフから、その尊号をゆずりうけたといわれる。

こうしてマホメットを継いだアブー・バクル以来、連綿としてつづいてきたカリフの位は、予言者とは血縁的にまったく無関係のトルコ人スルタンの手にわたった。

オスマン・トルコのスルタンは、世俗的権力者たるとともに、正統派イスラム世界における精神的最高権威者カリフとして、北アフリカをふくむアラブ世界に君臨することとなったのである。

それと同時にセリムは、その国内におけるシーア派教徒に弾圧をくわえた。

オスマン帝国が、単にビザンチン帝国の継承者であるだけでなく、対外的にも対内的にも、かってのイスラム帝国アッバース朝の継承者、正統派イスラムの擁護者としての地位を確立するにいたったのは、このセリム一世のときからなのである。

メフト二世のコンスタンチノーブル攻略から始まったオスマン・トルコ帝国の拡大は、

セリム一世を経て、スレイマン一世の時世に最大領域に達した。 |

セリム一世をついだスレイマン一世は、その半世紀にちかい治世(一五二〇〜六六)の間に、ハンガリーに五回、オーストリアに三回、ロードス島に一回、モルダビア(黒海の西北)に一回、そしてイランに三回の遠征をおこなった。

この数字は、セリムの時代に東方へむかっていたトルコの勢力が、その子スレイマンのときになると、くびすをかえしてふたたび西方へ発展するにいたったことをしめしている。

スレイマンは、神聖ローマ皇帝ガール五世と対立するフランス王フランソワ一世とむすび、ヨーロッパヘ進軍した。

ドナウ川流域のベルグラードを占領し、ブダペストの南方でハンガリー軍を破って、ハンガリーを支配下におさめる(一五二六)。

さらに長駆してウィーンを包囲攻撃したが、これは失敗におわった(一五二九)。

トルコ軍の活躍は海上でもはなばなしい。その艦隊は、イタリア半島の東南、イオニア海の入口で、スペイン・ベネチア・ローマ教皇の連合艦隊をうちやぶって(一五三八)、地中海の制海権をにぎった。

このようにして、スレイマンの治世には、オスマン・トルコの三日月旗は、小アジア、バルカン半島はもちろん、ハンガリー、コーカサス、メソポタミア、アラビア半島から北アフリカにひるがえる。

その艦艇はツーロン、マルセーユにまで進出するにいたった。

スレイマンはあたらしい法典を発布したが、これはイスラムの聖法(シャリーア)に規定されぬ事項に関して規定したものである。

よって、トルコ人から「カーヌーニー」(立法王)とたたえられた。

オスマン帝国は、スレイマン一世のときに黄金時代をむかえ、イスタンブールにはイスラム文化の花が絢爛(けんらん)と咲きはこった。

イスラム帝国は、アラブならぬトルコ人の手によって、ここに完成されたのである。

5 トルコ軍の花形 top

オスマン勢力の強大な軍事力の秘密は、どこにあったのだろうか。

こうして疑問をいだいたものが、すでに、いまから五百余年のむかしにあった。

イタリア人フランチェスコ・フィレルフォである。

かれは、オスマン・トルコの脅威におびえるコンスタンチノープルの城壁の一角にたたずんで、その思いにふけっていた。

オスマンの軍隊をこれほど強力にしたものは、いったい何なのか。――これが、かれの解こうとしていた謎であった。

そのあげく、かれは、解答をイェニチェリ軍団のなかに見い出した。

オスマン軍は、ごくはじめには騎兵だけから成っていた。

それがバルカン半島に進出すると、都市の攻撃や占領地域での駐屯、国境の警備などにあたる常備の歩兵軍団が必要になってきた。

そこで一つの方法として、ヨーロッパで征服した地域のキリスト教徒の子弟を、定期的に強制徴集してイスラムに改宗させ、厳格な軍事訓練をほどこした。

こうしてスルタンに絶対忠誠をちかう兵士にしたてあげたのち、スルタンの親衛隊に編入した。

これが、トルコの各種の歩兵軍団のうち、その精鋭をほこったイェニチェリ(新軍)軍団である。

徴集にあたっては、家柄がよくて健康、しかもハンサムで、うぶな独身者がえらばれた。

シラクモやタムシ(どちらも皮膚病)などの病気もちや、大都市に住んだことのあるすれっからし、商人の子弟などは除外された。

イェニチェリ兵は、スルタンの親衛兵であるだけでない。

身分としては奴隷で、スルタンの身辺の雑事をもおこない、一定の給与を支払われた。

この制度は、オスマンの軍隊を強化念せ、キリスト教臣民のイスラム化をおしすすめただけでなく、征服地のキリスト教徒をオスマン政権につなぎとめておく役割をも果たした。

なんとなれば、イェニチェリ兵は一種の人質でもあったからである。

イェニチェリ制は、キリスト教徒から「悪魔の思いつき」「人間税」として非難された。

しかし、その兵士はいろいろの特権をあたえられていた上に、宮廷にはいって高官につくものもあらわれたため、みずからすすんで子弟を提供するものもあった。

イェニチェリ軍団は、コンスタンチノープルの占領、エジプトの征服、ヨーロッパヘの遠征などに多くの武勲をたて、まさに、数あるオスマン軍団のなかでも、その花形であった。

しかし、それもせいぜい十七世紀前半までのことであった。

本来の選抜規定が守られなくなるにつれて、無頼の徒がこれに加わり、スルタンの廃立や政策に干渉し、反乱や紛争の種子(たね)をまくことが多くなってきたからである。

これは、忠実な働き蜂がひとたび狂いだすと、手に負えなくなるのに似ているともいえようか。

一八二六年、革新の意気にもえるマフムト二世がこれを廃止したのは、けだし当然の処置であった。

現在のトルコ語で「大鍋をひっくりかえす」というと、「反乱する」ことを意味する。

これはイェニチェリ軍団が、つねに野戦料理につかう大鍋を連隊旗がわりにもち歩き、不平不満がつのると反乱をおこして、この大鍋をひっくりかえし、大きい木匙(きさじ)でこれをたたいたことに由来している。

6 ハレムの美女 top

繁栄をほこったスレイマン一世治下のオスマン帝国にも、暗い影がさしていた。ハレム政治が、それである。

ハレムとは、住居のなかで、婦人や子どもたちが住み、男性がはいるのを禁ぜられた区画のことである。

ハレムは、どのイスラム教徒の家にもあったが、その規模の大きさや装飾のみごとさにおいて、とくに有名なのは、イスタンブールのトプカプ宮殿のハレムである。ハレムというと「後宮(こうきゅう)」(后妃や女官の住む宮殿)、しかもスルタンのものが考えられるのも、決して理由のないことではない。

トプカプ宮殿にハレムを設けたのは、スレイマン一世である。

かれのハレムにおける寵姫(ちょうき)は女奴隷から玉の與(こし)にのった、ロシア人ロクソランであった。

スレイマンが、ハレムを別の宮殿からトプカプ宮殿にうつしたのも、このロクソランの願いによってであった。

彼女は美貌である上に音楽に堪能(たんのう)で、スルタンの寵愛を一身にあつめ、しだいに政治に口出しするようになっていった。

スレイマンは英邁(えいまい)な王子を後継者にきめていたが、この王子はロクソランの生んだものではなかった。

そこでロクソランは、わが腹を痛めた王子セリムをスルタンに擁立しようとし、イェニチェリを買収して、ついに成功した。

この王子が、のちにハレムの浴室で、女奴隷とたわむれていておぼれ死んだ、大酒飲みのセリム二世(一五六六〜七四)である。

またスレイマンが、その信任していた一大臣を失脚させたのも、農民を塗炭の苦しみにおとしいれた徴税請負制度をはじめたのも、みなロクソランの愛におぼれ、その言葉にしたがったためであった。

しかし、スレイマンの時代はまだよかった。

ロクソランが立てたセリム二世からあとのスルタンたちは、宮廷とハレムにとじこもって、みずからは戦闘に参加せず、また国政にも直接あずからなくなった。

そこで内政にも外交にも、ハレムの影響がますます強く加わる。

領内の各地に続発する反乱、イェニチェリの横暴、ヨーロッパ列強の干渉とあいまって、帝国の栄光は地はおちはじめた。

ハレムにはいろいろな種族の寵姫や宮女や女奴隷が暮らし、黒人の宦官(かんがん)がこれをとりしまっていた。

彼女らの頭にひらめく羽毛の飾り、胸にキラキラ光る宝石、腰に巻いた真珠の帯、肌(はだ)もあらわな薄ものなど、その美しさをいやが上にも引きたてていた。

十六世紀から十九世紀の前半まで、スルタンたちのもよおす主要な遊宴は、ハレム内の「スルタンの広間」でひらかれた。

その夜にはランプやロウソクがまばゆいまでに広間をてらし、色とりどりの紙片や布片が、大理石の円柱を飾りたてた。

このあかるく色彩ゆたかな部屋に、踊りくるう美女のしなやかな肉体、天井にこだまする歌声、サズ(マンドリンのさおを長くしたような弦楽器)の音が、さらにいちだんと華やかさを加えたのである。

セリム二世につづいて、即位したムラト三世(一五七四〜九五)は、愚昧(ぐまい)で遊宴を好み、ハレムで美女にかこまれて、長夜の宴を張るのが常であった。

ムラトの乱行は、主として宮殿の地階でおこなわれた。

かれは、そこに大理石で大きい水槽をつくらせて、宮女や女奴隷たちを水浴させ、一糸まとわぬ美女たちの肉体と、ひかる水滴をいちだんと高い玉座からながめて楽しんだという。

かれの寵姫サフィイエは、これをたびたび諌めたが聞きいれられず、ただ一隅でむせび泣くばかりであった。

ムラトは、そのほかマルマラ海沿岸のシナン・パシャ離宮でもたびたび遊宴をもよおして、宮女や女奴隷たちの舞踊を楽しんだ。

かれは一五九五年、病に臥したが、その床にあってもなお、シナン・パシャ離宮での遊宴を命じた。

その夜、イスタンブール中の名の知れた歌い手や楽師たちが召しだされ、別室で歌い、演奏しはじめた。

美女たちは舞踊によって、かつて寵愛をうけた病めるスルタンを、すこしでも慰めようとしていた。

このとき、ムラトの脳裡をかすめたものがあったとすれば、それはハレムでの遊宴、地階でながめた美女たちの裸体、そして寵姫サフィイェの声涙(せいるい)と共にくだる諌言(かんげん)であったかもしれない。

しかしそれも、いまとなっては槿花(きんか)一朝の夢にすぎなかった。

病みほうけた耳目には、もはや楽師の奏(かな)でる物憂いサズの音も、歌い手のうたうゆるやかな歌声も、そして美女たちの踊る蛇のような舞踊も、何もかも聞こえず、見えなくなっていた。

かれは突然「われ病めり。おお、死の天使よ。今宵きたりて、われを連れゆけ」の歌をうたうよう命じた。

これが、一生を遊宴と乱行とのうちにおくったムラトの最期の言葉であった。

かれは、この歌声を耳にしつつ、息をひきとったのである。

スルタンたちは、美女とのたわむれや遊宴にあきると、しばしばハレムを出て侍従長や小人や唖(おし)の奴隷などをひきつれて、あちらこちらの離宮に出かけた。

食事をとるときには、宮廷づきの楽隊が音楽を奏していた。

金曜日ごとには、モスクに行って、スルタン専用の座席で祈祷(きとう)にふけった。

また、ときには戦闘の訓練、弓術の演習のため、投げ槍や木製砲丸の投擲(とうてき)、鉄砲や大砲の発射をさせたり、壺や卵や柱の上にのせた的を射させたりして、勝ったものには黄金の褒美をあたえた。

これらにもあきると、レスリングや軽業(かるわざ)を見物し、サズの演奏を聞いた。

また年老いた侍従たちに雪合戦をさせて、はだしで雪のうえを走らせ、ふるえあがるのを見てよろこんだり、唖の奴隷たちを筏(いかだ)に乗せてゆすぶり、かれらが手をふって援(たす)けをこうさまに、笑いころげたりもした。

さらには、小人たちを水槽で泳がせ、沈めっこをするのを見て楽しむこともあった。

7 栄華のあと top

トプカプ宮殿はメフメト二世以後、スルタンの宮廷や住居としてつかわれたが、十九世紀の中頃、ボスフォラス海峡沿岸に、ベルサイユ宮殿を模したドルマ・パフチェ宮殿がたてられ、スルタンはそこへ移った。

かってのトプカプ宮殿のありさまを眼前に彷彿(ぼうふつ)させるには、ハレムとともに、その財宝や織物や陶磁器や武器などの陳列室をおとずれねばならない。

そこには、領内の各地からの献上品、外国君主からの贈りものとして、あるいは掠奪品として、さらには商品として、スルタンの手もとに集められた目もあやなる品のかずかずがある。スルタンや寵姫や王子たちの衣服、日用品などがある。

これらを眼前にしたとき、オスマン帝国の強大さとスルタンの栄華とについて、思いをあらたにすることができるであろう。映画「トプカピ」や「007危機一髪」を見た人びとは、その一端をかいま見られたはずである。

しかも、かってのトプカプ宮殿は、今日のこっている建物だけからなっていたのではない。

以前にこの宮殿のなかにあった数多くの宮殿や離宮は、もはや見られなくなってしまっているのである。

マルマラ海沿岸の木々の緑のあいだに、大理石の円柱、亜鉛のドームを持った宮殿や離宮が、まるで宝石の首飾りのように点在し、そのドームに反射する日の光は、目がくらむばかりであったという。 |

イスタンブールのトブカブ宮殿内部の離宮

|

これらを取りまく庭園では、噴水がこころよい水音をたて、そのそばにはしゃれた造りのあずまやがあり、各国から取り上せられたさまざまの果樹、トルコ人の愛好してやまぬチューリップやバラ、さらに媚薬(びやく)としてもちいられた一種の果樹が植えられて、庭園にいっそうの色彩をそえていた。

それぞれの建物のなかには、いろいろな部屋があって、当代よりぬきの布で飾られていた。

床はイランやエジプトなとがら献上された絨緞(じゅうたん)でおおわれ、季節ごとに敷きかえられた。

天井は金箔を張った幾何学文様・花文様・葉文様の絵画で飾りたてられ、そこから水晶製のシャンデリヤが下げられていた。窓や扉には、うるわしいビロードのカーテンがかけられ、部屋には各国からもたらされたグリスクル・ガラス、金銀製の各種の容器、ザクロ石やエメラルドや真珠をちりばめた調度品がおかれていた。

しかし今日では、これらの宮殿も離宮の多くも、もはやない。

いや、遺跡さえものこっていないのである。

我々は、スルタンたちの栄華、かれらの美女たちとのただれた戯(たわむ)れのあとを、ただ、幸いにのこった宮殿と離宮とハレム、そしてかれらの遺品などから想像しうるにすぎない。

このようにイスタンブールの宮廷生活は、ハレムを中心として、ビザンチン帝国の皇帝たちの、ササン朝ペルシアのジャー(皇帝)たちの、そしてアッバース朝のカリフたちの豪華にして絢爛(けんらん)たる生活を、すべて一堂に集めたかのような形でくりひろげられていった。

そこからは、もはやスレイマン一世以前のスルタンたちのたくましい姿は、まったく想像できない。

スルタンたちがみずからイェニチェリ軍団を指揮せず、宮廷やハレムにとじこもる端緒をひらいたセリム二世以後、完成されたイスラム帝国、オスマン帝国が瓦解(がかい)していったとしても、不思議ではない。

イスタンブールの宮廷の栄華は、そのなかに凋落(ちょうらく)の種子を宿していたのである。

top

**************************************** |