|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

5 暗雲こめる大明(だいみん)

1 皇帝と太監

(宦官の長官)top

「宦官(かんがん)たる者は、文字を知り、政治に関与するべからず。ただ掃除の役あるのみ。」

明朝創業のはじめ、洪武帝は、宦官をこのように規定した。

王宮に出入りする門には「宦官は政事に関与するをえず、関与すれば、これを斬る」ときざみこんだ鉄製の牌がおかれていた。

出入りする者への戒めである。

ふしぎといえば、ふしぎかも知れぬが、旧中国で宦官の弊害を指摘する学者はあっても、廃止を皇帝に進言した学者は、まずない。

洪武帝の側近にも、宋濂とか、劉基や李善長などという、史上にのこる大学者がいた。

しかし、かれらが宦官の廃止を進言したという記録はない。

儒教の教学をやかましくいう中国で、なぜ宦官が存在したのか。後世、疑問におもう人はすくなくない。

もともと中国の学者が手本にした四書・五経などという経典には、宦官の廃止など一言も記されてはいない。

経典は、宦官を既成の存在とみなし、奇異とするむきはないかにうかがえる。

宦官を廃止するどころの話ではあるまい。

読書人(知識人)とか士大夫(インテリ)など、もっともらしい呼称をもつ古き中国の知識人たちは、宦官をいやしい者として、けいべつする傾向かつよかった。

かれらは宮刑(去勢の刑)によって下賤な宦官にされることを、屈辱と考えていた。

だから屈辱をふせぐために、宮刑の廃止を考えることはあっても、それが宦官そのものの廃止にはならない。

宮刑がなくなれば、宦官たりうる資格をもつ者がへる。

へれば民間から募集する。募集すれば、まずしい者は、自分たちで自発的に去勢し、宦官として宮廷のなかに入る資格をもとうとする。

宮刑にかわる自宮宦官の登場である。

知識人たちが考えていることは、皇帝というものはこうあるべきだ、官僚たるものはこうあらねばならない、民はこうすべきだなどという、それぞれの分(ぶん)についてである。

君主は君主、臣下は臣下、民は民。あらねばならぬ主義者たちが考えることは、あるべき秩序にすぎないこととなる。

それはかれらの理想の秩序であって、現実ではない。

いや、現実がそうでないから、もっともらしく理想の秩序をふりかざすことにもなる。

洪武帝が「宦官は、文字を知ってはいけない、政治にかかわってもいけない。

ただ掃除だけしておればよい」といったのも、その例にもれない。学者たちの助言で、建国当初の理想をしめし、実行させようとしたにすぎない。だが理想は、現実の前にたちまちくずれ去る。

「いったい、宦官は男か女か?」という人がある。

答えは簡単である。男であることにまちがいはない。

もし、これを男にして男にあらざる男、といえば奇妙にきこえよう。

去勢されて生殖能力のない男といえば、不潔とか、下品と考え、さもなくば好奇の対象になりやすい。

中国では去勢者のことを、浄身人などともいうが、事実は逆である。

去勢とは、要するに断種であり、男として子孫をつくれないようにする一方法である。

意図はちがうが、現代でも避妊とか優生保護とかの名目で存在する。

これを、もしむかしの中国流でいえば、自宮になる。

かっての去勢法は苦痛をともない、一歩あやまれば死にいたる残酷な手術であった。いまは医学の発達によって、それを克服しただけのことかも知れないのである。

そもそも宦官などというものは、断種の産物であり、去勢の産物であった。要するに、去勢者を宮廷で使用することによって、宦官というものが生まれたのである。

知識人たちが問題にしたのは、去勢そのものではなく、宦官のあるべき分なのである。

洪武帝も、はじめは理想にもえて宦官を規制したが、晩年には宦官の役所を設けている。

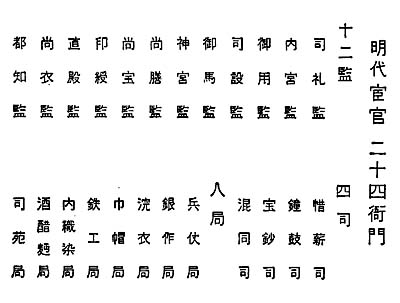

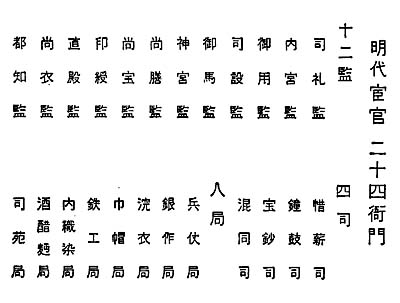

明代の十二監・四司・八局からなる宦官二十四衙門(がもん=役所のこと)の源流である。

現実の前に理想はあまりにももろかった。 国初の理想がまねいた結果のひとつが、親政と、その代償たる孤独であった。

その現実が必要とするにいたったものが、一族の諸子と、ここにいう宦官であったことは、まことに皮肉といわざるをえまい。 |

|

「わが翼を断ち切るつもりか。」

洪武帝の晩年、宦官の重用をいさめた者は、帝の怒りにふれるのみであった。

孤独の皇帝は孤独の宦官をみずからの片腕として信任するにいたったのである。

絶対的権力者と、側近の絶対的服従者。

もっとも高貴な人間と、もっとも下賤な人間。

数多くの妻妾と子どもをもつ皇帝と、妻も子どもも本来はありえない宦官。

相反(あいはん)する者の極限は、表裏一体となる。

常人でないことにおいて共通し、ある種の孤独性において共通する両者の相互依存は、両者の存在するかぎり、避けがたい宿命であったというべきか。

皇帝は他を斬殺することによって孤独への道をえらび、宦官はみずからの肉体を切りとることによって孤独への道をえらぶ。

ともに宮廷の住人として。

洪武帝は、孤独とはいえ、諸子の分封による策がのこされていた。

永楽帝には、それも信じられないものとなった。みずから招いた孤独の深化である。

たよるべき最後のものは、ただ宦官族のみであった。

洪武のころ、宦官は行政面について親政を輔佐するにとどまった。

それが永楽からのちになると、軍事や監察や財政の諸分野に進出した。

太監の名にふさわしく、独裁皇帝の権力を代弁した。

禍根をたつ手段の帰結が、宦官であった。

最大の禍根が、そこから生まれる宿命を秘めて。`

2 宦官と内閣 top

「永楽年間の宦官は、五府(軍事機関)、六部(りくぶ=行政機関)に派遣されると、府部の役人から一丈はなれてあいさつし、路上で公侯にあえば、下馬して道をさけた。

のちの王振、汪直、劉瑾のころには、府部の役人をじぶんの配下の者のように呼びつけ、公侯と路上であえば、公侯らがさけるようになった。

まことに主客転倒もはなはだしいというべきか。」 |

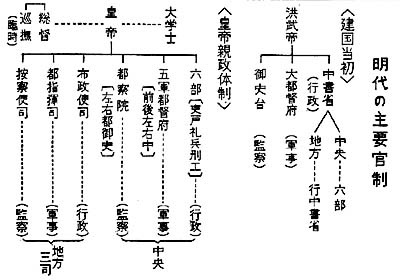

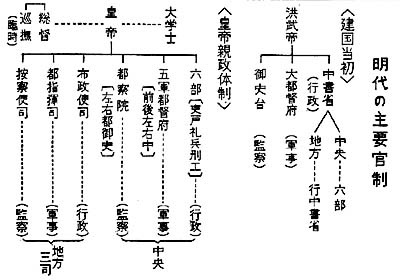

洪武帝は創業の功臣を一掃した。永楽帝は一族の諸王を無力化し、宦官を皇帝の耳目や手足とした。

こうした皇帝独裁の体制の確立がまねいたものは、宦官の横暴というおきまりのコースである。

王振、汪直、劉理らは、これを代表する明代中期の有力な宦官であった。

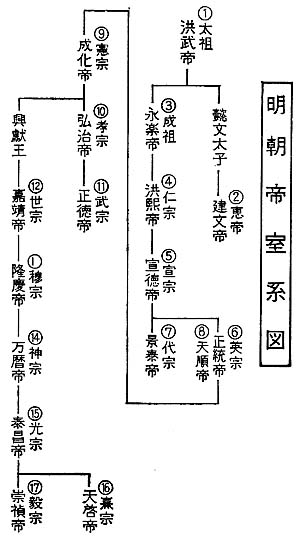

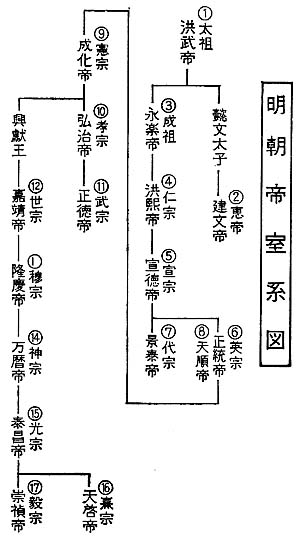

永楽帝をついだ洪煕帝は在位わずか一年で世を去り、子の宣徳帝が五代皇帝の位についた。

学問ずきの宣徳帝は、永楽年間から制度化した親政輔佐役の内閣大学士に有能学者を登用し、宦官には祖法をやぶって学問をならわせた。

親政とは、皇帝みずからすべての決裁にあたることを意味する。

したがってすべての文書に目をとおさねばならない。

まさに親政は、皇帝業の労働負担を激増させるものであった。

政務の相談役に内閣、文書の整理役に宦官という、側近の両輪が必要となったのも、ふしぎではない。

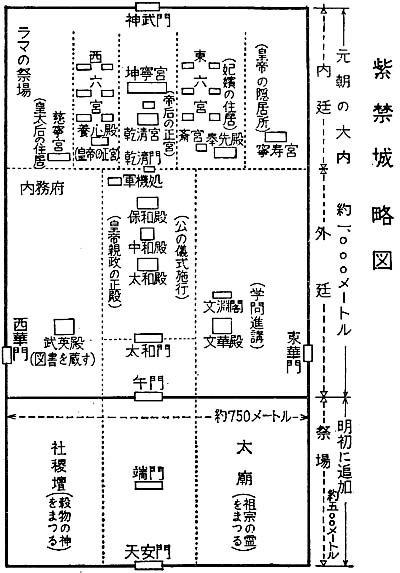

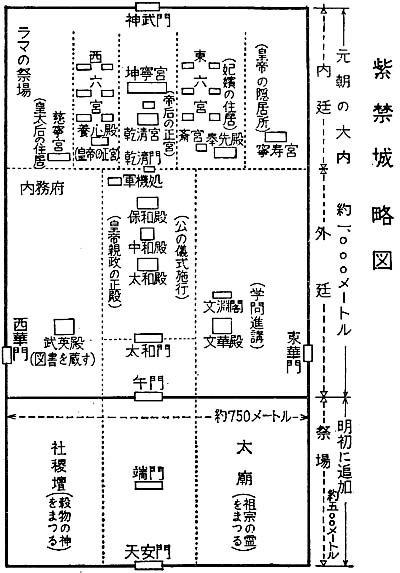

ことに宮廷は内廷と外廷とにわけられ、皇帝の生活は内廷、政治は外廷でおこなわれる。

この区別はやかましく、内廷には宦官、外廷には文武の官が仕える。

さしずめ内廷は、江戸時代の大奥に似たものと思えばまちがいない。

両輪のうち、内閣大学士は外廷にあり、宦官は内廷にある。ともに政治の実権はなく、地位も低い。

外廷における意見の具申は大学士がする。

皇帝への取りつぎや文書の整理は、内廷の宦官がする。取りつぎや整理の役が文盲では、非能率をまぬがれない。

親政の円滑化をはかるための必要は、帝の学問ずきとあいまって、祖法の一つを破棄することになった。 |

|

読書や作文の能力は、宦官の事務能率をたかめ、皇帝の労力を軽減する。

その反面、文書の内容を知り、加筆や訂正の可能性を生む。

皇帝みずから外廷にのぞみ、内閣の諸官に接するかぎり、その弊は防止できよう。

しかし、ひとたび内廷の皇帝と外廷の内閣を宦官が遮断する機会をえれば、親政の体制は、たちまち宦官の意のままとなる。

学問の許可は側面からその機会をあたえた。

文に通じた宦官のなかには、皇太子たちの教育を担当する者もあらわれた。

こうなると、皇太子が帝位についたとき、師であり、育ての親でもあった宦官が、皇帝を意のままにあやつることも可能となりやすい。幼帝の場合には、ことに容易となる。皇帝と外廷の諸臣の遮断をはかる機会は、そこにおとずれることが考えられよう。

宣徳帝の治世は十年で幕をとじ、一四三五年、七歳の幼帝が出現した。六代の英宗正統帝である。

王振は、英宗が皇太子の時代に、訓育を担当した宦官であった。宦官の政治関与は、ここに始まった。

王振こそ、その開祖である。政治不関与という、残された祖法の一つも破棄されることとなった。

洪武以来、宮門におかれた三尺の鉄牌も、もはや無用のものとなり、王振の手でとりのぞかれた。

王振は皇帝を意のままに動かし、宦官長・スパイ長として内廷と外廷を左右した。

名を皇帝に借り、実権をふるう王振によって、皇帝と外廷諸臣の遮断はすすんだ。

府部の役人を部下のごとくにあしらい、公候たちが宦官に道をさけるという、主客ところを変えた状景は、こうして一般化したのである。

「公侯たちは、宦官を翁父とよび、大臣らにいたっては、頭を地につけ、ひざまずいて宦官を拝する。」

こうなると、まさに宦官皇帝の時代である。気節ある官僚は、みずから去るか、しりぞけられ、へつらう官僚が幅をきかせた。

九代皇帝たる成化帝の七年、大学士の彭時や商輅たちが、皇帝への謁見を宦官に懇請することしきりであった。 |

|

この年、彗星が天にあらわれ、世情不安のうちに、群臣もまた、皇帝と大臣との謁見を口にした。

宦官は、これを認め、謁見の日を約した。

謁見にあたり、宦官たちは「初めての謁見は、互いの意を通じがたい。多言は無用」と事前に釘をさした。

くわえて謁見の場には、内廷に通じる御用官僚の万安を同席させた。

彭時らは、天変の不安を奏上し、ついで京官の減俸策を廃して旧に復すべきことを奏上した。

帝がこれを承諾するにおよんで、万安はにわかに帝を拝し、「万才」をさけんで退出の挙にでた。

虚をつかれた彭時らは、やむなく叩頭(こうとう)して退出したという。

後日、宦官らは「謁見をもとめて、かれらが万才をさけぶのを知っただけ」といってあざけり、一時は「万才閣老」という語が流布したと伝えられる。

以後、皇帝はふたたび大臣を召見しなかった。

のち尹直らが内閣に入り、謁見を求めたとき、万安は彭埒らが「万才」しかさけばなかったという例をひいて、これをとめている。

皇帝と内閣の遮断は、宦官とこれに結託した官僚たちによって推進されたのであった。

汪直は、この成化帝の後年に威をほしいままにした宦官であり、劉瑾は十一代の正徳帝時代の悪宦官である。

明末には最悪の宦官として無頼漢あがりの魏忠賢があらわれる。

群臣はかれを皇帝につぐ者として「万才」にかわる「九千才」をさけんで拝伏した。

各地では生き神として祠(ほこら)をたて、かれをまつる始末であった。

しかし、こうした宦官で命をまっとうした者は、ほとんどない。

3 権力と私財 top

「わいろは、権力のあるところに集まる。権力が宦官にあれば、わいろも宦官に集中し、権力が大臣にあれば、わいろも大臣に集中する。権門はわいろのおもむく指標である。」

趙翼は『廿二史剳記(さつき)』に、このように記す。

今も昔も、わいろのゆくえにかわりはない。

権力欲と金欲は、人間社会にみられる不変の本性、かぎりなき欲望の一つといえよう。

しかも両欲は、しばしば表裏一体をなす。官僚のあるかぎり、汚職の絶えざるゆえんも、またここにある。

人間社会が生んだ秩序と本性の共存する、絶滅しがたい矛盾の一つであろう。

「あいさつ料は百金を要し、千金にして馳走にあずかる。」

宦官の王振は、明代における収賄の元祖と伝えられるが、その外廷諸臣との関係は、この始末であった。

かれは、永楽帝が漠北に親征した故事にならい、英宗にモンゴルを親征させて墓穴をほった。

すなわち、王振は戦場で殺され、専横の幕を閉じる運命となった。

のこされた私財は金銀が六十余庫、玉盤が百、高さ六〜七尺の珊瑚が二十余株という。

李広という宦官がいた。十代の弘治帝のときである。

妖術をもって弘治帝の信任をうけ、私財をたくわえた。

かれもまたみずから墓穴をほり、自殺に追いこまれたが、死後になって賂籍(収賄ひかえ帳)なるものが発見された。

なかには文武の大臣、黄白米千石、百石などと記してある。

内廷にそだった弘治帝には、意味がわからない。

「いったい、李広はどれぐらい米を食べたのか。こんなに多くの米を受けているが。」

左右の側近にたずねると、「黄米は金、白米は銀の隠語」との答えがあった。

つまり黄白米は金銀のことである。

この逸話によって、李広は有名になった。

劉瑾にいたっては、さらにはなはだしい。

「あいさつ料は千金から、ときには四〜五千金」と高騰し、出京の地方官には、二万金を求めたという。

権勢をもっぱらにすること、わずか六〜七年にして、のこした私財は大玉帯八十束、黄金二百五十万両、銀五千余万両、珍宝の類にいたっては無数という。

かれの末路は、仲間の裏ぎり、そして処刑であった。

収賄の風は宦官だけにとどまらない。有力な宦官が収賄に熱中すれば、へつらう官僚も負けずに収賄する。

佞臣(ねいしん)の銭寧は、黄金十余万両、白金三千箱、玉帯二千五百束をたくわえていたというし、武臣の江彬は、黄金七十箱、白金二千三百箱をのこしたと伝えられている。

宦官の勢力が後退したときには、大臣が権勢をほしいままにして、私財をたくわえた。

その代表者は、十二代の嘉靖帝のとき、宰相格となった厳嵩と、その子の厳世蕃である。王振が宦官としての収賄の元祖であれば、厳嵩父子は宰相としての収賄の祖であったという。

この厳嵩は在任二十年にして黄金三万余両、白金二百万余両、ほかにも珍宝無数という私財をたくわえた。

子の厳世蕃も負けてはいない。妻と共謀して収賄した金を地中にかくした。

百万両ごとに一穴をほって埋蔵したが、発見された穴の数は十以上におよんだという。

これをみた父の厳嵩も、さすがに驚いたというが、親も親なら子心子という好例であろう。

「文武官の抜擢(ばってき)は、成績の良否によらず、賄賂の多寡による。その犠牲は士卒と百姓。」

「都城に警戒網がはられた。厳嵩の私財を南送するために。はこぼれる私財は大車が数十輌、楼船が十数隻におよんだ。」

「陛下の財は、辺境を防備するための一年の費用に足らず。厳嵩が貯蔵せる私財は、数年をささえるのに足る。厳嵩を弾劾し、売官、売爵の弊を除去せよ。」

「辺軍の歳費は数百万、そのなかばは、嵩家に入る。」

厳嵩を弾劾した言辞は史書に記載が多い。

宰相の蓄財は宦官にまさるともおとらない。

わいろの多少によって功なき者も賞せられ、罪なき者も罰せられる。

「ものごとすべて金しだい。」物欲が良識や理性を駆逐する典型であろう。

権力は、それを助長こそすれ、軽減はしない。

権力の乱用、収賄の横行、これを世の通弊といえば、それまでである。

一個人が権力をにぎることによって、もたらした傷はふかい。その権力を除去する交代劇は、しばしばあった。

横暴なる宦官が間隔的に出現しているのは、その一面をものがたる。

だが、それは宦官と官僚との派閥抗争をも反映する。

いずれの場合も、ふかでを負いつづけるのは、人民たちであった。

4 后妃と皇帝 top

「后妃は、政治に関与するべからず。」

これは、中国の王朝における原則である。

洪武帝は、建国したばかりの洪武元年、儒臣に命じて『女誡』という書をつくらせた。

内廷の法規をきびしくし、訓戒の徹底を期し、女禍を未然にふせぐためである。

もともと政治への不関与は、内廷の住人がまもるべき鉄則であった。

そのかぎりでは后妃も、宦官とことなるところはない。

いったい、ふるい中国は一夫多妻を普通とした社会である。

儒教の経典の一つで、後世の皇帝がしばしば範とした『周礼(しゅらい)』という書には、聖王のそばに、一后・三夫人・九娯・二十七世婦・八十一女御と、序列までつけた百二十一人の妃がいたと見える。

これが人為の数であることは、三の倍数による編成からわかる。

数はともかく、一夫多妻が明記されていることに意味があろう。

後世の皇帝が、皇后のほかに多くの妃をもつことは、当然とされたのであった。

一夫多妻の理由は多様であろう。

しかし、儒家のあげる表むきの理由は、あとつぎを確保することにあるといってよい。

皇帝の場合、正規の皇后は一人であるが、あとつぎのことを考えた場合、一人ではまことに心ぼそい。

子どもがなければ断絶になりかねない。

あっても女子では資格がない。

男子が出生しても病死すればそれまでである。

万全を期するためには、数人の妃が必要となる。

こころみに、明代の皇帝十六人について、その生母を検討してみよう。

十六人のうち、正規の皇后の子が帝位についたのは、四代の洪熈帝、五代の宣徳帝、十一代の正徳帝の三人のみである。

また正后の孫がついだ例に二代の建文帝がある。

後継者がなかったり、皇帝の事故によって弟がついだ例としては、七代の景泰帝、十二代の嘉靖帝、十七代の崇禎帝の三人をあげうる。

また特別な例としては永楽帝の場合がある。

のこる八人の大部分は妃の生んだ子であり、六代の正統帝のように、女官の子を皇后が自分の子として養い、帝位につけた例もある。妃とはいえ、十代弘治帝の場合は、土官の娘の子で帝位についたものである。

十六人の皇帝のうち、正后の子で帝位についた例がわずかに三人ということは、いかに皇后ひとりでは心もとないかを、如実にしめしている。

すなわち明代の皇帝にして、皇后ひとりでほかに妃をおかなかったのは、弘治帝のみである。

それが異例のなかの異例であったことは、「千古に例がない」といわれたことからもうかがわれる。

後継者の重要性は、一夫多妻を現実の問題として一般化させたが、同時にそれは、皇太子を決定する困難さをともなった。

すでに、その例は洪武帝にみられよう。

二十六人もの男子をもった身でありながら、期待をかけた皇太子がにわかに病死してしまった。

さいわいにして皇太子妃との問に男子が出生していたので、皇太孫を後継者に定めることはできた。

しかし、それが燕王の挙兵という内紛をまねいたのである。

洪武帝の場合は、死後に内紛をまねいたとしても、皇太孫の存在により、制度の上では礼法にかなう手続きがとられた。

しかし、すべてがこのようにはならないのが現実といえる。

ことに皇后に子がなく、妃のいく人かに子があるとか、皇帝が寵愛(ちょうあい)する妃に子がないなど、複雑な要素がくわわると、問題はこじれてくる。まさに江戸時代の大奥とかわりはない。 |

|

后妃の問題や皇太子の問題は、もともと後継者の確保と決定という、家族社会の秩序を維持することから出たものである。

しかし人間の本性からくる欲望が、これにからみつくと、現実はきびしい紛争となる。

好色におぼれる皇帝もでれば、寵愛を独占しようとする后妃もでる。

わが子をつぎの皇帝にと暗躍する妃もすくなくない。

こうなると単なる内廷の問題だけではすまなくなる。

皇帝・后妃・宦官・官僚をふくめた政治問題と化す。

九代の成化帝には、十七歳も年長の万貴妃という妃がいた。

妃は、帝が幼少のころから側近にあり、即位とともに貴妃にされた。

もとより成化帝には皇后がいた。

はじめ呉皇后が、ついで王皇后が立てられた。

呉皇后は、貴妃によって隠退させられたという。

貴妃には子が生まれたが、すぐ死んでしまった。

こうなると年長の貴妃には、皇帝の寵愛を独占するきずながない。

もし、ほかの妃に子が生まれたらという不安がおこる。

女性の嫉妬はこわいとよくいわれる。

男まさりではあったが、貴妃も、その例にもれなかった。

貴妃の横暴がはじまった。

宦官の汪直が権力をふるうようになったのも、この貴妃に信任されたからである。

成化帝に子がなかったのも、原因は貴妃にあるといわれる。

かの女がすべて抹殺したというのである。

しかし貴妃のスパイ網も完全ではありえなかった。

成化帝の寵をうけた土官の娘に子がうまれた。

もちろん貴妃は、これを殺そうとしたが失敗した。

生まれた子が、のちの弘治帝である。

貴妃は生まれた子を、宦官に命じて殺させようとした。

しかし宦官は命にそむき、ひそかに養った。

貴妃に廃された呉皇后がこれを知り、まもりつづけたという。

貴妃の毒牙は、生母の命をたつにいたったが、皇子を殺すことは、ついにできなかった。

内廷のなかには、貴妃の一派に反感をもつものが、すくなくなかったのである。

万貴妃のばあいなど、ささやかな一例である。

后妃があらそえば、宦官も派閥をうみ、ときには皇帝の生命も危険にさらされる。

明朝の皇帝で道教を狂信したり、迷信にまどわされたり、あやしげな薬をのんで命をちぢめたものも、すくなくない。

大明の暗雲は、しだいに、ひくくたれこめはじめた。

内廷・外廷から社会のすみずみに。

5 末路の活劇 top

「明朝の滅亡をいう者は、十七代崇禎にほろびずして、十四代万暦にほろぶという。」(趙翼)

たしかに、大明の暗雲は、十四代の万暦帝時代に全土をおおいつくしたといってよい。

のちの崇禎帝は、閉ざされた暗雲のなかに光をとりいれようとしたが、その層は厚く、ついに大明王朝の余命をたたなければならなかったのである。

「明は万暦でほろびた」というが、万暦帝の治世は、四十八年間の長きにわたった。

皮肉にも、その在位は明の皇帝のなかで、もっとも長い。治世の長きこと、かならずしも善政を意味せず、という好例かもしれぬ。

帝は十歳の若さで即位した。

幼帝が立つと、宦官や官僚たちが権力を争いやすい。

万暦帝の即位も、その例にもれなかった。これをたくみに利用して権力を独占したのが、名宰相などといわれる張居正である。

万暦初期の十年間にわたるかれの政治は、きびしかった。

皇帝治下の独裁政治を再建する名目で、悪弊をとりのぞくため、各方面の改革や取締りを実施した。

万暦帝も帝王教育をつめこまれ、張居正には頭があがらなかったという。

独裁政治のきびしさは、かならず反動をうむ。

張居正の死が、そのきっかけとなった。

手綱をはなされた馬のように、欲求不満から解放された青年皇帝は、政治などかえりみず、かって気ままに動きだした。

もとより解放されたのは皇帝だけではない。

内廷も外廷も、すべてにわたるものであった。

不満は張居正への非難となり、また各方面にわたった。

反動はまた、その反動をうみ、それぞれの党派をつくりあげて離合と集散をくりひろげる。

独裁政治の終幕がもたらしたものは、政治に対する皇帝の無関心を背景とした、無秩序な派閥どうしの批判合戦である。

また后妃や宦官や官僚それぞれが、内部分裂をおこしつつ、たがいに入りみだれてまきおこす、陰鬱な活劇であった。

活劇の序幕は、立太子の問題にあった。

皇后に子がなく、妃らに子があるとなれば、紛争の条件はそろってくる。

ことに万暦帝が寵愛したのは、鄭妃であったが、その子は礼法にしたがえば皇三子になり、恭妃の子が皇太子の資格をもっていた。

問題はそこに発する。

帝の寵愛が鄭妃にあったことは、皇三子が皇太子になるという推測をうみ、官僚と宦官たちの分派、暗躍を活発にした。

結果は礼法どおり、恭妃の子が皇太子と決定し、落着したかにみえた。

ところが問題は、奇怪な事件へと発展したのである。

万暦四十三年(一六一五)、五月四日酉刻(とりのこく=午後六〜七時ごろ)のことであった。

夕闇せまる皇太子邸に、ひとりの男がしのびこんだ。

手には棗(なつめ)の木でつくった梃(てい=棍棒)を持ち、やにわに門番をなぐりつけ、ひるむすきに奥へ侵入した。 |

|

邸内は大騒ぎとなったが、男はまもなく捕えられた。

明の帝室にとっては重大事件である。

ただちに取りしらべがはじまった。

意外にもことの真相は告げられず、犯人を気狂いと断ずることによって、事件は始末されようとした。

不審に思った刑部主事の王という人物が、ひそかに犯人とあい、かくされた事実をつきとめた。

犯人は擲貴妃の配下の宦官から棍棒をわたされ、皇太子邸に侵入して、「人にあえば、撃ち殺せ」という命をうけたというのである。

事件は再審にうつされ、命じたという宦官は処刑された。

この事件を「梃撃(ていげき)」とといい鄭貴妃一派の皇太子暗殺未遂事件として非難された。

万暦四十八年(一六二〇)七月、帝は病を発し世を去った。

臨終の床に、皇太子は近づけなかった。

なに者かがさまたげたのであろう。

皇太子は八月、帝位についた。十五代の泰昌帝である。

ところが帝は、まもなく発病した。宦官の雀文昇がすすめる薬を服用したところ、病状はますます悪化した。

一部の高官たちは、雀文昇をあやしみ、服用をとりやめさせた。

このとき宦官の李可灼(しゃく)というものが、紅丸の服用をさかんにすすめた。

側近は、たやすく受入れなかったが、帝の病状が悪化したことにより、ついに服用を許した。

はじめは好転するかにみえたが、夕方すすめられた二つ目の紅丸を服用したのち、病状にわかに悪化し、世を去った。

在位わずかに一ヵ月あまりのことであった。

挺撃につづいて、この事件は世論をわかした。

ことに当時、正義派の官僚をもって任じ、世の名声もたかかった東林書院派のいわゆる東林党は「毒殺」と断じて、これを攻撃した。この事件を「紅丸」という。

泰昌帝が死ぬと、帝の寵愛をうけていた李選侍は、皇太子をつれて、皇帝の正寢である乾清宮という建物にひきこもってしまった。

李選侍は鄭貴妃と通じるところがあり、皇太子を人質にして、あらたな策をはかろうとしたといわれる。

泰昌帝の側近たちは、鄭貴妃たちの陰謀を警戒し、皇太子を乾清宮から連れだして帝位につけた。

ときに李選侍はほかの宮に移されたので「移宮」という。

挺撃・紅丸・移宮の三事件を、世に「三案」という。

まさにそれは、帝位をめぐる后妃や宦官をはじめ、官僚をふくめた陰惨な活劇であり、大明王朝の末路を思わせるものであった。

活劇のなかから漁夫の利をつかみ、最後の横暴をふるった者こそ、宦官の魂忠賢である。

top

**************************************** |