|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

���E�̗��j8�@�A�W�A�ꐧ�鍑

10�@�吴�鍑�̊���

�@�@�@�@1�@�k���̌��� top

�@�k���̏t�́A���o�ƂƂ��ɂ��Ƃ����B

�@���������S���̍��l�œV�������������������o�́A���ɂ̂��Ē���������A���_�ƂȂ��Ėk����̋�������������B

�@����͂����܂��[�łƉ����A�Ƃ�����������������ł͂Ȃ��B

�@��������鉩�y�͓��䂭�l�тƂ̈ߕ������߁A�����F�̑����Ƃ�n��ɂ̂����B

�@����͍��Ƃ�����艩���Ƃ����ɂӂ��킵���B

�@���ꂪ�t�������鑫���ƒm��Ȃ�����A���_�ɂ�����ꂽ��u�A�l�тƂ̐S�̂Ȃ��ɂ́A�ꖗ�̕s�����悱����B�k���̏t����́A���E��Ƃ������鐟�݂������H��́A���z���ɂł��Ȃ��B

�@�����\���N�i��Z�l�l�j�O���\�����A�k����́A��u�ɂ��ĈÂ��s���ɂ܂�Ă��܂����B

�@�t�������鉩�_���A���k�̋�k���������������߂ł͂Ȃ��B

�@�s���́A�n��̗������ɂ���āA�삩��}���ɂ����炳�ꂽ���̂ł���B

�@��ʂ���k���O��̖�͓�������Ђ炩��A�������̌R�́A����̉��{�ɂނ����Đi�����Ă����B

�@����ɁA�����j�~���铮���͂Ȃ��B

�@�i�R�̏ォ��`����]���������̐�����́A���̂�̍Ŋ����͂�����Ɠǂ݂Ƃ����B

�@�{��Ɉ�������������̔]���ɂ́A�݈ʏ\���N�Ԃ̂��܂��܂̂ł����Ƃ����n���̂��Ƃ��ɋ������A����̔O�ɋ������߂�����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�@�����̕������������悤�Ƃ�������������̎����͏s���i������j������߁A���߂ւ̗�ÂȔ��f�͂����玸�������ł������B

�@�݈ʒ��ɏ��Y���ꂽ�҂͐��m�ꂸ�A���Y���ꂽ���l�̑��A�\��l�̏����̂Ȃ��ɂ͗L�\�ȕ��l�������Ȃ��Ȃ������B

�@�̂����ꂽ�k���̐����͑����R�C�ւɂ���A�k����͖��h���ɂЂƂ����B

�@�^���邪�ǓƂɂ���ēƍٌ����m�������̂ɂ���ׂāA������͌ǓƂ̂Ȃ��ɖ����̖������������ɂȂ����ƂƂȂ����B

�@�u�Ȃ́A�Ȃɂ䂦�A���ɂ�����Ē鉤�̉Ƃɐ����������̂��B�v

�@������́A�܂Ȃ���ɍc�������̂�̐n�ɂ������B

�@���@�͎��s���A��l�̍c�q�́A���{��E�o�����B

�@�\����̖����A��͈�l�̛����ƌi�R�ɑ����͂��B���������҂́A�ق��ɂȂ��B

�@�u�]�A�݈ʂ��邱�Ə\���N�B�s���̂䂦�ɓV���������A�ӗ������n�ɓ��邱�Ǝl���сA�t���̗������A���܋��t�ɂ��܂�B���b�̌��A�]������܂炷���Ƃ����̂��Ƃ��B

�@�]�A�n���ɂ����đc�@�ɂ܂݂���Ȃ��B���������Ċ���������A�����Ď�����B

�@�]���ܑ̂́A���̎�ɂ�蔪�ɂ����Ƃ��A�S���͈�l����Ƃ������邱�ƂȂ���B�v

�@�݂��������ė���������́A�z���i�ӂ͂��j�������Ă킪�g�𒈂ɒ݂����B���Ƃ������ꛁ���ƂƂ��ɁB

�@���邵�����������A����̕S���͐V�c��Ƃ݂Ƃ߁A�������叇�����̐����ƂȂ����B

�@�V�c��̗������́A蟐��̉w�v���炨�����āA菉��i�����j���ׂ��������̍��}�˂̂��Ƃɐg�𓊂��A���p������킵���B�������т��̊�@���̂肱���A���}�˂̎���́A菉��ƂȂ��Ďl�삩��͓�ɓ���A�Ǐ��l�̋��͂ɂ���ė����̐��i��E�炵���B

�@�R�I�������ɂ��A���O�̈��Z���͂����͐������A�s�����������ŋ~����̂��Ƃ��ɂނ������A�����\�Z�N�ɌΖk����蝐��ɓ����Đ����ɓs�����B

�@���N�A���ʂɂ��āA�������đ叇�ƍ������B�N���͉i���A�����͒����Ɩ������炽�߂��B

�@�k���̍U���́A���̎O�����̂��̂��Ƃł������B

�@�Ƃ��ɖ��̐����͎R�C�ւ̖k�ɂ���A�����̌��O�j��������Ђ����Đ��R�ɑΛ����Ă����B

�@�u�k�����₤���v�̕�͑O���ɂƂǂ���ꂽ�B���O���͌R��]���A�������ɎR�C�ւɂނ������B

�@�������A�Â��ē��B�������̂́u�k���ח��v�̔ߕ�ł������B

�@����������̓��~�������R���ɂƂǂ���ꂽ�B

�@�k�ɐ��R�A��ɗ������A��u�ɂ��Č��O�j�͋��n�ɒǂ��߂�ꂽ�B

�@�k���̊�@�́A�����ɂ��`���A���͑S�R�������ĎR�C�ւ��߂����A�i�����͂��߂��B

�@���������܂���R�������ĎR�C�ւɂނ��k�サ���B

�@��@�ɗ��������O�j�́A�����̂��������ڂŐ��̋~�������Ƃ߂��B

�@���R�ƌ��O�j�̘A���ɁA�������̌R�͕����������A�s�����Ėk���Ɉ����������A����ɐ����ւƂ����̂т��B

�@�����Č܌��͂��߁A���Ă̂��Ƃ���ƂƂ��ɁA���R�͖k���ɓ���A�����̖�������B

�@�O�j�����R�ɓ��~�������Ƃ́A���҂̔ᔻ�����сA�����̍��݂����������߂̕ϐS�Ƃ܂Ŕ����ꂽ�B

�@�k���ɂ̂����������̒~�~�́A��������k���ɂ����ė������̕����ɂ����Ă����Ƃ�����B

�@�^�U�͂Ƃ������A�`���͎��ɂ�������āA���܂ɂ̂���B�X���̔��́A�����̔��Ƃ��āB

�@�@�@�@2�@㐔��̋��| top

�@�u�����Ƃǂ߂悤�Ƃ���A�����Ƃǂ߂��A�����Ƃǂ߂悤�Ƃ���A�����Ƃǂ߂��B�v

�@�k�����̂������������������ׂ��A���O�j�̐擱�ŁA�R�C�ւ���̓����܂�������ɑO�i���������҂́A���c�k���n�`�̑�\�l�q�h���S���ł������B

�@�Z�̑��@���ݐ����̕����͐����ꂸ�A�吴�������������Ƃ��ɂ͘a�����i�����j�e���̉��݂������A���@�̌�p�҂Ɩڂ������̎��͎҂ł������B

�@��Z�l�O�N�ɑ��@�����������A�����������邽�߁A��ʂɂ��ӎu�̂Ȃ����Ƃ�\�����A�\�@�̑��q�ŁA�����Ȃ��܍̏�������O��c��ɗi�������B

�@�����ăW���K�����O�ƂƂ��ɐې��̔C�ɂ�����B���Ƃ��ې��Ƃ͖��݂̂̂��ƁA�����́A����̎蒆�ɂ������B

�@���������k�����U�������Ƃ̕�ɁA��Z�l�l�N�l���A�h���S���́A�吴���̌R���͂̑唼���Ђ����ē쉺�����B

�@����́A����܂Ŕ����Â��Ă����R�C�ււ̓��ł������B

�@���̂Ƃ��A���R��h�q����O���ɂ��������O�����A���R�ɉ��������Ƃ߂Ă����̂ł���B

�@�h���S���͋@���̂����Ȃ������B���R����ԓx�������Đ����̔ˉ��Ƃ��邱�Ƃ�A�O�j��擱�ɖk���ւ̓�������������B

�@�����đ��@�̈�Ƃ�B�������h���S���́A�������k���ɂނ������B

�@�h���S���̍�͍I��������߂��B�k���ɓ����A�Ɏ������̍c��̂��߂ɑr�ɕ����A�܂������̗��c��̗˕���܂���A���̕��������͂��߁A���O�̎x���������B

�@�����ċw�G���闛�����ł���Ƃ������ڂŁA�R���e�n�ɂ����߂�B

�@���̈Ӗ��ł́A����������R���邱�Ƃ��Ȃ��k�����̂���āA�����i�����j�ցA����Ɋe�n�֓]�]�Ƃ������Ƃ́A�����ɂƂ��āA�����킢�����Ƃ����悤�B

�@���������͂Ő����������߂鐴�R�ɁA���������R�����߂��Ȃ��������������A���̗\�����ʔ��R�����߂����Ԃ����������B�ق��Ȃ��㐔��߂ւ̒�R�ł���B

�@�����ɂ����������t��㐔����������邽�߁A�e�n�ɗ��Ă�ꂽ���D�̕���ł������Ƃ����B

�@㐔��͓㔯�i�Ă��͂j�Ƃ������āA�k�������ɓƓ��̔��^�ł���B

�@�㓪���̔��݂̂��c���āA���̂ق��̓������肠���A�c���ꂽ��������i���j��ŁA������ɒ������炷�B

�@���̔��^�́A���������A�ӕ��Ƃ��ĕ̎�������̂ł������B

�@�h���S���͖k���ɓ��邷���A��������㐔��߂�z�������B���ł��c�z����A���@���������Ă�����������������̂ł���B

�@�u���ׂāA�S����A���������E���E�R�E���͓㔯�i�Ă��͂j�����A�ߊ��͂��Ƃ��Ƃ��킪���x�ɂ������킹�邱�ƂƂ���B�v

�@���̂悤�ɕz�������Ƃ���A�ӊO�Ȓ�R������B�����ŁA���炭���@���܂����B |

㐔�

|

�@�u�����ɓ㔯�̗߂����������A���炭���R�ӎu�ɂ܂��������A����͓V���̒�܂�̂��܂��Ă��炽�߂Ă����O�ꂳ���邽�߂ł������B

�@���ܒ��O�͈�Ƃ̂��Ƃ��ɒ�܂����B�킪�c��͕��̂��Ƃ��A���ׂĂ̖��͎q�̂��Ƃ��ł���B

�@���q����̂ƂȂ��āA�ǂ����č��ق̂��邱�Ƃ�������悤���B

�@���������悤�ɂ��悤�Ƃ��Ȃ��҂�����A���̎҂͂���ɑ��ē�S�̂��邱�Ƃ����߂����̂ł���A���͂⑼���̐l�ł���B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���܂��炢���܂ł��Ȃ��V���̐l�����A�����ł悭�m���Ă��邱�Ƃł��낤�B�v |

| �@�u���܁A�z�����Ă���̂��A��s�̕t�߂̎҂́A�{���i�\���j�ȓ��ɁA����Ȃ�тɊe�Ȃł́A�z�����̓�������������A���Ȃ����{���ȓ��ɂ��ׂē㔯������B�z���̗߂ɂ����������̂́A�킪�吴���̖��Ƃ��ĕی삷�邪�A���߂炢�������悤�Ȏ҂́A�߂ɂ����炤�҂Ƃ��āA���Ȃ炸�d�߂ɏ�����B�v |

| �@�u�n���̕������́A��������d�Ɏ��{������B�����A����������Ȃ킸�A�������Ēn���̐l�����Ђ����āA���̐��x���܂���A�킪���̐��x��ے肵�悤�Ƃ���҂�����A���̎҂����Y�Ƃ��A�����Ď��i���j���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v |

�@������N�i��Z�l�܁j�A㐔��߂́A���̂悤�ɂ��т������̂Ƃ��āA���炽�߂ĕz�����ꂽ�B�������邩���ʂ����A���̂��ɂ������d����Ƃ́A���ǂ낭�ׂ��\���ł���B

�@��x�͂Ƃ肳�����z�����A���N�ɂ́A����ɂ��т������߂Ƃ��ĕz������B

�@���̖����́A�吴���喾�ɂ���钆�������ƂȂ邱�Ƃ��A�悢�ԓx�ł��߂����Ƃ��甭�������̂�������Ȃ��B

�@�������A����͒����{�y�̐l�тƂ̕��K���A���ꂩ�炭���������̂ł���B

�@���ƂɁA���ꂪ�����邩���ʂ��̖��Ƃ����ẮA���ǂ낫�A���{��̂����R�ł��낤�B

�@�����������́A㐔��̋��|���ӂ����т�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�@�@�@3�@����̒B�� top

�@�앗���閾���̒����x�z�́A���̓������炭����A��S���\�]�N�̓����ɏI�~�����������B

�@�������̏I���������開���Ђ������̂́A�������ł���A�k���̐����ł͂Ȃ��B

�@����ɁA���炽�ȉ������̊J����������ׂ��A���ꖋ�̂Ђ����Ђ����̂��A�k���̐����ł͂Ȃ��A�����̕���������O�j�ł������B

�@�k������������ׂ��l���̌��Ɗ��������Ă������ꂽ�����̒���̈��֖�́A��������Ђ炩�ꂽ�̂ł���B

�@���͂�A����܂ł̌����i�����܁j��������k���Ƃ͂��������B

�@���k�n�悩�炨�������k���̐����́A���͂�㐔��������āA�����Љ�̑S�y�ɐ����r��͂��߂邱�ƂƂȂ����B

�@�������n�Ƃ̂Ƃ��A�u�ӗ��ɕS�N�̉^�Ȃ��v�Ƃ��������t���A���܂͂ނȂ����B

�@�ӕ��ƌӑ��̔r�����A�g�̗��ꂩ�炷�锽�R�ƂȂ��ẮA�i�����Ȃ������B

�@����Ȃ��ƂɁA�S�y�ɐ����r��镐�͂�㐔��̐�w�ɗ����̂́A�����ƕ��K�������Ă����_�k�Љ�̕��������ł���B

�@���c�̔ӔN�Ɂu���l�Ɗ��l���킹��̂��A���ɗL���v�Ɛi�������㏑�����܂ӂ����юv��������悤�B

�@�̂��璆���ł́A���ӂ̖����������߂�ꍇ�A�u�������Ĉ𐧂���v�Ƃ������@���Ƃ��Ă����B

�@�����ɂ����鏗���̓����ɂ��A���ꂪ�K�p���ꂽ�̂ł���B

�@������w�����������������̂́A�܂��ɂ��̋t���䂭�u���������Ċ��𐧂���v���@�ł������B

�@�n�̗���m�������l�̕������A���������i�����ɔ��R���A����������j���������銿�l�̕����Ɛ킢�A���̌�w�ɂ͖k���̐������Ђ�����Ƃ����Ă͔��R�̂ق��������ɂԂ�B

�@���킦�āA�g�̕����^�����Ǘ��ƕ��U�̕��������ǂ�Ƃ����ẮA���͂�吨�͂��܂��������R�ł���B

�@��R�́A�������Ɏ�܂�A�R�C�ւ֖̊傪�Ђ炩��Ă��\���N�ɂ��āA�킢�͈�i���������B

�@�Ƃ��ɏ����\���N�i��Z�Z��j�̂��Ƃł���B

�@�����͔N���Ɉ�i�����������@������͂��̔N�͂��߁A���łɐ�������A�l��c��ɂ͏�����̑�O�q�����ʂ��Ă����B

�@���̐��c�N����ł���B

�@�u�Ƃ��ɗ~������̂͂Ȃɂ��Ȃ��B

�@�����V�������a�ɂ����܂�A���͐��Ƃ��y����ŁA�Ƃ��ɑ����̕���������悤�Ɋ肤�����ł���B�v

�@���ʂ܂��Ȃ��c���̒邪�A���c���@����u�Ȃɂ�~���邩�v�Ƃ����ꂽ�Ƃ��A�����������t���A����ł������Ƃ����B

�@�u�O�˂���ю����Ƒ��^�������āA�����̎O�厖�ƂȂ��B�v

�@�N�����N�i��Z�Z��j�A�e���������Ȃ����ƂƂȂ�����́A���邱�̎O�����l���A�݂����炱���发���āA�{���̒��ɂ����Ă������Ƃ����B

�@�^�U�̂قǂ͂Ƃ������A��̎����ɑ���M�ӂ⌈�f�A���̐l�ƂȂ��`����L�ڂ́A�j���ɑ����B

�@���ď����邪�܍ő��ʂ��A�h���S���������������ς�ɂ����悤�ɁA���ʂ̂͂��߁A�N����̎��������E�����̂́A�I�{�C�ȉ��A�l�l�̕㐭��b�ł������B

�@�I�{�C�́A���̍ő�̎��͎҂Ƃ��āA�ق��̎O��b�����肼���A�������Ƃ肵�܂����B

�@�N����̐e���́A���̍�������͂��߂˂Ȃ�Ȃ������B

�@�I���ȍ�������āA��������肼�����̂��A�N�����N�ł������B

�@����������邪�h���S���̎���A�������N�ɐe�����͂����A����܂ł̐��͂��������Ȃ���ƍقւ̓����Ƃ�͂��߂��̂ƁA������ގ�����B

�@���̈≤�͂��łɂ�����A���������E�����I�{�C�����߂����N���邪�A���ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������͂Ȃɂ��B

�@���ꂱ���O�˂̑œ|�ł���B��������̐擪�ɗ����A�����̎c�����͂肷��Ɍ������������̕��������́A�傫�Ȑ��͂ƂȂ��Ă���B

�@���Ƃɔˉ��ƂȂ��Đ������ӂ���Ă����̂��A�_��̕�����������O�j�A�L���̕��쉤���鏮��A�����̖��쉤�����Ԓ����̎q�̌p�ł������B

�@���̎O�˂́A�Ƃ����ؓ�ɂ����āA���Ȃ���Ɨ����̊ς������Ă����B

�@�����̉Ѝ��������߂ɂ́A���܂����œ|�̂Ƃ��ƁA�킩���N����͍l�����ɂ������Ȃ��B

�@�u���t�̒~�d�͂��łɋv�����B���݂₩�ɏ����˂A�����̂ł����̂̂��Ƃ��A�킴�킢�͑傫���Ȃ�B

�@���͂₻�̐����͑�ł���B�������Ƃ��Ă����ނ����A�����Ȃ��Ă����ނ��͕K��B�@��𐧂���ɂ������B�v190

�@�O�˂̏��u���߂����Ę_�c���킫�������Ƃ��A�N����͂��̂悤�Ɍ��f���āA�P�˂̏ق��������B

�@�͂����ė\�������悤�ɁA�O�˂͔��������������B

�@�Q�b�̂Ȃ��ɂ́A�P�˂��咣�������҂���������҂��������B |

|

�@��́u�������肵�����ƂŁA����ɂ��ӔC�͂Ȃ��v�ƁA�B�R�Ƃ����ԓx�ŁA�����}�����Ƃ����B

�@�Ƃ��ɍN���\��N�i��Z���O�j�ł������B

�@���̕���ɂ͔��N��v�����B���̊ԁA�����D�@�Ƃ��āA�������S���̃`���n�������������Ђ邪�����A�ِS��\�I�����B

�@��́A������@�Ƀ`���n���̐��͂����₵�A�������S���̉Ѝ������ƂƂ��ɁA�����̎x�z���ɕғ����Ă��܂����B

�@�P�˂@�Ƃ���O�˂̗��́A�������Đ����̓����ɂ�����֊������̔����I�ȉ���A��������ɂ݂Ƃ�@������������̂ł������B

�@���܂�A���֊��ɂ킽�铖�ʂ̊댯���q�͂Ƃ�̂�����A�����̎x�z�̐��́A�ЂƂ܂����S���ɂ͂������B

�@���Ɏc���ꂽ���́A����̊C��ɂ����p�ƁA�k���̃A���[�����i�����]�j�ɂ����郍�V�A�Ƃ̖��ł���A�����̃W�����K���ƃ`�x�b�g�̖��ł������B

�@�N����\�N�i��Z����j�ɎO�˂肵���̂��A�O�N��ɂ͑�p�̓A�������������āA�����̔z���ɂ������B

�@��p�������̂ƂȂ����̂́A������Ȍ�ł���B

�@���ŁA���k�n��̖k�ӂ𗬂��A���[�����쉺���Ă������V�A�ւ̔��U�ɂ���B

�@�����ē�\�l�N�i��Z���܁j�]�݂̃A���o�W������U�����A��������肼�����B

�@�����͓�\���N�i��Z����j�̃l���`���X�N���ň�i�����A�����̍�������肳�ꂽ�B

�@���̏��́A���������[���b�p�̍��Ƃނ��ŏ��̂��̂ł���B

�@�̂��錜�ẮA�W�����K���ƃ`�x�b�g�ł���B

�@���̏����ɂ́A��\��N�i��Z��Z�j�̐e�����A�O�\�N��v���A�`�x�b�g�ɂ�����W�����K�����͂̋쒀�A�g���t�@���i�o���Ȃ��Ƃ������A���S�Ȑ����ɂ͂�����Ȃ������B

�@�Ƃ�����N���i�������j��̈���ʂ��A�����{�y�Ƃ��̎��ӂɑ��铝��̊�b�́A���������̂ł���B

�@�@�@�@4�@����̖��� top

�@�u�Ȃɂ����߂ɂ����Ƃ����Ă��A���l�قǎ��߂ɂ������̂͂Ȃ��B�v

�@�N���i�������j��̘Z�\��N�ɂ킽�鎡���́A�����̗�㉤���ɂ����̗���݂��A�������̖��N�Ƃ܂ł�������ꂽ�B���̍N���邪�A�����������Ƃ����B

�@���ꂪ�����ł��邩�ǂ����͕ʂƂ��āA���̂悤�ɓ`������قǁA���l�̓����Ɉӂ����������Ƃ������Ƃł��낤�B

�@�������A���l�̔_�k�Љ�̓����҂Ƃ��ēw�͂��邱�Ƃ́A�����Ƃ��ɁA�����̍c��ƂȂ邱�Ƃ��w��������̂Ƃ�������B���̏ꍇ�A�͂����č���Ȗ��́A�ǂ��ɂ��邩�B

�@�ӊO�ɂ��A���̍���́A�x�z���閞�B�������̂��̂̂Ȃ��ɂ����݂��Ă����̂ł���B���̍D�Ⴊ�A��p�҂��߂��鑈���ɂ������B

�@���Ƃ��Ɩ��B�����́A�n���̌�p�҂O�Ɍ��߂�Ƃ����A�������ɂ����c���q�̐��ɂ�������̂͂Ȃ��B

�@���@�́A�k���n�`�̎���A�Z�킽�����琄�Ղ��ꂽ���̂ł��邵�A�������N������A���̗�ɂ���Ȃ��B

�@�������l�Ƃ��c���ŁA������̏ꍇ�̓h���S�����A����𗘗p���Č��͂��ӂ邢�A�N����̏ꍇ�̓I�{�C�����͂��ӂ邤�Ƃ����ꖋ���������B

�@�c������������Đ��������E���A���������Ă��c�E�Ȏ�i���������Ă��Ƃ������Ƃ�����肩���́A�������Ƃɂ����݂���Ƃ���ł���A�k�������ɑ����鐴�������̓��F�ł͂Ȃ��B

�@���čN����́A���̖��B�����ɂ�����ݗ��̕��@����߁A�������̍c���q�����Ƃ낤�Ƃ����B

�@����Α����@�̊�����ł���B���l�̎Љ������ɂ́A���ꂪ�K�ƍl�����̂ł��낤�B

�@�������N����̍l���́A���܂�ɂ����l�݂̂��l���A���B���Ǝ��̕��K���킷�ꂽ���̂ł������B

�@���ʂ́A���ڂɂł��B

�@�N����̒��q�i���������j�́A���@�̎q�ł͂Ȃ��B

�@�����Œ�́A���@�̎q�̈�礽�i���傤�j���c���q�ɂ��Ă��B

�@�������̑����@�ōl����A�����ȕ��@�ł���B

�@���������B���̕��K�ł́A�܂��Ɍ^��Ԃ�ƂȂ�B

�@�e���ɔz���ꂽ�c���q�̌Z�킽����A������������Ƃ�����l�����́A�����₩�ł͂Ȃ��B

�@����悭�c���q�����Ƃ�����āA�����������c���q�ɂȂ낤�Ƃ˂炤�B

�@�c���q�͍c���q�ŁA�͂₭�c��ɂȂ肽���Ƃ�����悤�ɂȂ�B

�@���̂��߂ɂ͕��̍c�邪�ז��ɂȂ�B�c��ɂȂ肽�����߂ɁA���i����j���E�����@������̗Ⴊ�O���ɋ�������B

�@�N����́A�c���q��肪�A�݂�����̐��������т₩���܂łɂ����������Ƃ�m���āA���R�i��������j�Ƃ����B

�@���ɍc���q���̖��ڂŔp�������Ƃ�B�D�@�������Ƃ���ɌZ�킽���́A������čc���q�����Ƃ��āA�}�h������A����낤���āA�݂ɂ����������͂��߂��B |

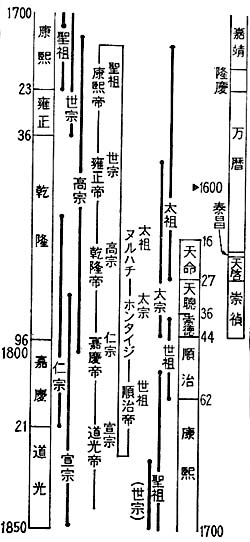

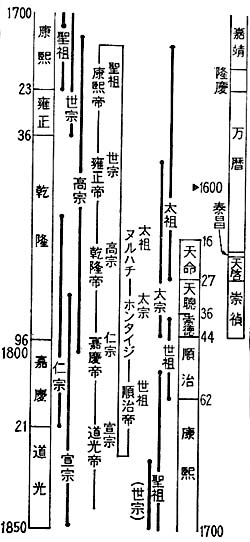

�����̌n�}

|

�@�����ŁA�c���q�ɂȂ�Ȃ��������q�̈����i���j���A�������ɑ攪�q�̈�禩�i���j���c���q�ɗ��Ă�悤�i�������B

�@��͂��Ԃ������B���悻�Z��̂Ȃ��ŁA�c���q����ɂӂ��킵���Ȃ���禩���A�Ȃ����q�͐��E�����̂��B

�@����ɂ͉����A�킯������ɂ������Ȃ��B

�@�Ƃ���Ɣp�����c���q�́A�Ȃɂ��̂��ɂ��ǂ炳��Ă���̂ł͂Ȃ����B�^�O�͋^�O�����B

�@�N����́A�^�������������B�͂����āA�����ɂ͍c���q�ɂȂ�Ȃ����������̍��d���������B

�@����́A�����S���̃��}�m�������A�c���q���܂ǂ킹�Ă����Ƃ����B

�@��́A�c���q�����肵�Ă����˂A�����ɂȂ�ƍl���A�ӂ����ш�礽�i���傤�j���c���q�Ƃ����B

�@�������A���͂��礽�̑ԓx�́A���Ƃɂ�����Ȃ������B

�@��́A���ɗ����q��f�O���A��礽���ӂ����єp���Ă��܂����B

�@����ȋ^�i�������j�S�͋����Ȃ�A�����q�������������̂�����A���d�̓k�}�Ƃ��߂��A���߂���悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@���l�ւ̑�Ɉӂ��������邠�܂�A�������đ����Ƃɉ������킯�ł������B

�@������́A���@�����Ƃ����ׂ��ł��낤���B

�@�������傭�A�N����͌�p�҂����肷�邱�ƂȂ��A�����������B

�@�ՏI�̍ہA���ɂ��������R�h�Ȃ�҂�����낤���A�⌾�Ə̂��đ�l�q�̈����i����j����p�҂Ɣ��\�����B

�@�ܑ�̐��@贐��i�悤�����j���������ɓo�ꂷ��B�Ȃɂ����������A��̕ꂱ�������R�h�̖��ł������B

�@���ʂ̔N�i�ꎵ���j�A贐���͎l�\�l�ł������B�s�N�̍c�邽��贐���́A����܂ł̗c��Ƃ͂������B

�@�ꑰ�݂̂ɂ��������̗��̗���m��A���b�̉��\��m��c��ł������B

�@���ꂾ���ɔ��ł���A�ꑰ�⌠�b�̍��d���������āA�ƍٌ��̊m����v���ɂ����߂��B

�@��́A�����q���̑O��ɂ���āA�V�������@�Ă����B

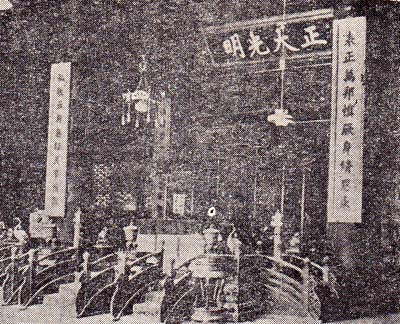

�@�ʍ��̔w��ɂ́A������̕M���u��������v�Ə������z�����������Ă���B

�@�����ō݈ʒ��ɁA�Ӓ��̍c�q�̖����Ђ����ɋL���A���̊z�̂�����ɁA�����������ɓ���Ēu���B���́A�c��̎���ɊJ������A��p�҂̖�����݂������邵���݂ł���B

�@���̕��@�́A�����ς�ɖ��i���傢����ʌp���҂̈Ӂj�����̖@�Ƃ�����B

�@���Ȃ킿�c��݈̍ʂ��邤���͌�p�҂̖���閧�ɂ��Ă����Ƃ������̂ŁA���̂̂������ꂽ�B

�@�c���q���߂�����d����������A���c�邪���̂��A�Z�킠�����������ӂ������߂ɂƍl���������A�s�N�c��炵�����@�Ƃ����悤�B

�@�u���̂��Ƃ��ׂĔ閧�����v�B贐��邪���ʂ̔N�܂ł̌o�����炦����̌��_�́A����ł������̂����m��Ȃ��B |

�����{�ɂ������Ă���u��������v�̊z

�c���q�̖��͂��̊z�̂�����ɁA�����������ɓ���Ēu��

|

�@�����ɂ͂����܂�̊Ď@�X�p�C�Ԃ�������邪�A���ꂾ���ł͂Ȃ������B

�@�ٍ��̒n�ɖ{�������������̈�̎x���́A���͂ȌR���͂ɂ���B

�@���̍s���́A�ɔ��K�v�Ƃ���B�����Ő݂���ꂽ���̂��A�R���[�ł������B

�@�p�S�Ԃ���贐���́A���k�W�����K���̐������@�ɁA�R���@����ێ�����Ӑ}����A�R���[��ݒu�������̂ł���B

�@���ꂱ���A�₪�ČR����Ɛ�����̍ō��@�ւƉ������R�@���̑O�g�ł���A�����̗�㉤���ɗ���݂ʁA�Ǝ��̋@�ւł������B

�@贐���̔閧��`�́A�c��̓ƍق���������Â����͂̋��|���ے�����B

�@�@�@�@5�@�ܑ��̒��� top

�@�閧��`�Ƃ��т����e���������āA�c��ƍق̑̐����m�����邱�Ƃɂ��Ƃ߂�贐���́A�݈ʏ\�O�N�ɂ��āA�ɂ킩�ɐ����������B

�@�~�����̗��{�ŁA�}�������B���|�̐e���̐�����������贐���̋}���́A�J���i��������j�ɒ�̈ÎE�����݂���ƂԈꖋ�������킦���قǂł���B

�@�閧�̋��|������̎��́A��̍Ŋ��ɂӂ��킵���Ƃ����悤�B

�@�����̖@�ɂ���ʂɂ����̂́A��̑�l�q�A���̂Ƃ���\�܍̍��@������ł������B

�@�N���E贐��Ɠ��ɂ킽���b�����߂̂��Ƃ��������A�N�c��̖{�̂͊O���ɂ������B

�@������݈̍ʂ́A�Z�\�N�ɂ킽�����B��́A�c���N����݈̍ʂ������Ă͂ƁA�݂������ʂ��Ìc��ɂ䂸�����̂ł���B

�@��������c�Ƃ��āA�Ȃ��l�N�ɂ킽��A�������s�g�����B���\��������܂Œ�ʂɂ�����������̂��Ƃ���͂Ȃ��B

�@�܂��ɐ��i����j���̍c��ɂ́A�����̗�㉤���ɗ�̂Ȃ��L�^�ێ��҂��A�ӂ��������B

�@���̎����̍��v����S��\��N�́A���Ȃ��k���̌����ɂ����āA�\��l�̍c�邪���ʂ��A�S�N�ɂ�����Ȃ��������̂Ƃ́A���悻��r�ɂȂ�Ȃ��B

�@�u�ӗ��ɕS�N�̉^�Ȃ��v�Ƃ����������̌��́A�u�ӗ����ɂ��ĕS�N��v�Ƃ������ɂƂ��Ă����ꂽ�ς�����B

�@�Ƃ����ꊣ���邪�Z�\�N�̒��������̂Ȃ��ɂ����āA�ӔN�ɂق��������͕̂����ł������B

�@�����\��N�i�ꎵ�l���j�A�����i����j�̗��̕���ɂ͂��܂�A�\���N�i�ꎵ���j�ɂ�����O���J�����R�̊M���܂Ŏl�\�ܔN�ԂɁA��͏\��̕��������Ă��ƁA�݂�����ւ�A���̔N�ɂ́w�\�S�L�x�܂ł������B

�@�Ƃ��ɔ��\��̒鎩�g���u�\�S�V�l�v�Ə̂��A�傢�ɓ��ӂł������Ƃ����B

�@�������A���������A��Z�\�N�̎����ɂ����āA�ق���ׂ����̂́A�ق��ɂȂ��������Ƃɂ��Ȃ�B

�@��������e���ȏ\�S�ł���B

�@�W�����K���������A�����A�W�A�̉��i�E�C�O���j������A�r���}�ƃx�g�i���ւ̉������̂��̈��A�l�p�[���̃O���J�������A����̗��̐������A��p�̗��̐������̌v�\�A��̂����\�S�ł���B

�@���e���Ƃ����̂́A�邪��������\��̕����̂����A��邩��̌��Ă���W�����K���ŖS���͂��������ƂƁA�W�����K���z���ɂ������E�C�O���́A���̋@�𗘗p�����Ɨ����������邱�Ƃ��A�^�̕����ł������B

�@���̌��ʁA������g���L�X�^���̓������A�̂��̐V�d�Ƃ��āA�͂��߂Ē����̗̈�ɉ�����ꂽ�B

�@�������A����̗����p�̗��́A���̖��̂��Ƃ��A���̒���ł���A�������Ă�ɂ͂�����Ȃ��B

�@�r���}��x�g�i���̉������A���������˂����A���v���ɂƂǂ܂����ɂ����ʂ��̂ł������B

�@�l�p�[�����܂����l�ł���B

�@�������A�\�S�̕����Ƃ����Ȃ��ŁA������̐e���ɂ�������͈̂���Ȃ��B

�@�h�����ꂽ���R�̂Ȃ��ŁA���s��s��̂��߂����A���Y���ꂽ���̐����ꂸ�Ƃ�������ł������B

�@�����A�W�����K������уE�C�O���̕���ɂ��A����̒����ɂȂ���ܑ��̒��������������B

�@����͒����j�̏�ŁA�d�v�ȈӖ��������Ă���B

�@�����ɂ����ܑ��Ƃ́A���E�ցE���E���E��A���Ȃ킿���B�����E�����S�������E�������E�`�x�b�g�����E�C�X�������k����E�C�O�����i�g���R�����j������ł���B

�@�����̖����́A���ׂēƎ��̕����������A���ẮA���ꂼ�ꎩ���������j���o���������̂ł������B

�@���܂₱�ܑ̌��́A��̒����Ƃ������E�̂Ȃ��ɁA���݂��܂�邱�ƂƂȂ����̂ł���B

�@����́A�ɁE�v�E���̎O�҂ő�\�����A�ցE���E���̑��e�킩��A�����S���̌����A�����̖����Ƃ������ꉤ�����ւāA�Ō�̐����ɂ���āA���Ɋ������ꂽ���̂ł���B

�@�������ΐ����������������B���́A�����E�����Ƃ����֊��������̎x�z���A����邪���Â��Ă��Ȃ���A���ɖ��E�ցE���̎O�҂������݂ɗZ�����A�������邱�Ƃɂ���āA�ܑ��̓�����Ȃ��Ƃ����̂ł������B

�@����́A�����S������`���Ƃ錳���A�������̒��؎�`���Ƃ閾���́A�Ƃ��ɂȂ����Ȃ��������̂ł���B

�@�������ܑ��̒����������ł��������́A�ǂ��ɂ��邩�B����́A����߂Ăނ����������ł���B

�@�����̐��x���������A�������̕��p��������Ȃ��Ȃ���A��ʂł��т����e���⋭������Ƃ����Ƃ��A���͂ȌR���͂ɂ��Ƃ��������ƂŁA������S�Z�\�]�N�̑����������Â��邱�Ƃ́A�K�ł͂���܂��B

�@�吴�������A���֊��̐ڐG�_�Ƃ������ׂ��ɓ��̔_�k�Љ�𒆐S�̕���Ƃ��āA�����{�y�ɐi�o����ȑO�A���łɎO������y��Ƃ���ꍑ�Ƃ��`�����A���x�╶�������ƂƂ̂��Ă������Ƃ́A���ւ̈�̉ƂȂ肦�悤�B

�@����Ζ��֊��̗Z���́A���łɎ������݂ł������B

�@���̌o�������A�ܑ��̒��������݂��邱�ƂɁA�傫�Ȗ������͂������Ƃ����Ă��A�ߌ��ł͂���܂��B

�@�吴�����́A�c�z����̎O������y���Ƃ������Ƒ̐��𒆊j�ɁA�����{�y�ɐi�o���āA���̊��l���ӂ��߁A����Ɏ�Ƃ��Đ�����k���Ɉʒu����˕��̏��������ӂ��߁A���鍑�̌��݂��Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�@������A���������̖ÁE�F�ځE���l�E��l�̕ʂɑΉ�������Ȃ�A�܂��ɖ��֊��������Ă��閞�l�A���Ȃ킿���l�ƁA�����{�y�̊��l�A����є˕������̎O�ƂȂ�A����Ί��i���j�E���E�˂̎O�ɗޕʂ�������̂ƂȂ�B

�@���̏ꍇ�A�������Ƃ́A���E�ցE���̔����������đ�\������Q�������B

�@�吴�����́A���̊��E���E�˂̎O�҂̏�ɂȂ肽���̂ł������B |

|

�@�����̒鎺�́A���̖��֊��̌v��\�l������Ȃ锪���𒆊j�ɂ����A���E���̕��p����A�����ɂ�����s����Ď@�Ȃǂ̋@�ւɓK�p���A�����Ɣ˂Ƃ̕������͂���A�z���ɔc��������̂ł������B

�@�˕��Ɋւ��钆���@�ւ��闝�ˉ@�ɂ̂݁A���l�̔C�p���Ȃ��������Ƃ́A����������Ă���B

�@�Ƃ�����A����̒����̗̈�ɂӂ��܂��ܑ��̒����́A���̂��Ƃ��A�ق��Ȃ�ʐ��������Ƃ����A�Ō�̒��������Ƃ�����吴�����ɋN���������̂ł������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |