|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

8 日本の朝鮮侵攻

1 日本国関白秀吉の書

top

朝鮮の宣祖二十年(一五八七)は、明の万暦十五年、日本の天正十五年にあたる。

この年、日本からの使者が朝鮮におもむいた。

九州の平定をなしとげた豊臣秀吉が、対馬(つしま)の宗(そう)氏を通じて国書をもたらし、朝鮮の入貢(服属して、貢物をおさめること)をうながしたものであった。

このときの国書は伝わっていない。しかし朝鮮の記緑によれば、

| 「書辞、はなはだ倨(きょ=おごり高ぶる)、天下は朕(ちん)の一握(いちあく)に帰すの語があった」。 |

秀吉からの国書に接して、朝鮮の宮廷においては、硬軟さまざまの意見がでた。

日本の使者を斬って、これを明国へおくれ、と主張する者がある。

明朝の保護をもとめ、かつ激(げき)を琉球や西南の諸国にとばし、さらに水軍をととのえて牽制(けんせい)すべし、というのであった。

しかし強硬論はしりぞけられた。

国王の宣祖は、大義をもってあつかうことに決し、よって答書をあたえたが、入貢の使者を発することは承知しなかった。

翌年の末、秀吉はふたたび使者をつかわした。

こんどは宗義智(そうよしとも)みずからおもむいた。

朝鮮においては、またも議論が百出した。

評議をくりかえした結果、ようやく一つの案におちつく。

かつて朝鮮人のなかで、日本人(倭寇)をみちびいて掠奪した者がある。

それらの者を捕えて送還してくれれば、使者をだそう、というのであった。

その報告に接すると秀吉は、ただちに朝鮮の要求に応じた。

倭寇によって捕えられてきた朝鮮人百六十名をも、いっしょに送還させた。

ついに朝鮮も、使者を発せざるをえない。

天正十八年(一五九〇)七月、秀吉は小田原の北条氏をほろぼして、全国の統一を完成した。

そして十一月、朝鮮の使者一行を、京都の聚楽第(じゅらくだい)において引見した。

「秀吉は小男でみにくく、色は黒くて面やつれし、とくに変わったところもない。

ただ、わずかに眼光がきらめき、人を射るように感ぜられた。……

わが(朝鮮の)使者を引見するにも、その礼式はきわめて簡単である。

しばらくすると秀吉は、立って内に入った。席にある者は、だれも動かない。

すると、にわかに便服(べんぷく=普段着)をきた者が、小児をだいて内からあらわれ、堂中をあるきまわっている。

よく見れば、秀吉であった。座中の者はひれ伏しているばかりである。

ややあって柱の外まで出てゆき、わが国の楽士たちを招いていろいろ演奏させ、これを聴いた。

小児が衣の上に小使をもらした。秀吉は笑って侍者をよんだ。

女がひとり、声にこたえて走り出てきた。

その子をわたし、ほかの衣にかえた。

すべて思いのままにふるまい、かたわらに人がいないかのようであった。」 |

こうして使者たちは帰国して国王に復命する。

そのとき秀吉が国王におくった返書の書き出しは「日本国関白秀吉、書を朝鮮国王閣下にたてまつる」としていた。

国王に対する敬称は「殿下」でなければならぬ。それを、あえて「閣下」と称した。

しかも秀吉じしんは関白であるから「殿下」とよばれていたのである。

まさしく対等以下のあつかいであった。かくて述べる。

「ひそかに予の事蹟(じせき)を按ずるに、卑陋(ひろう=卑しい)の小臣なり。

しかりといえども予は、かつて托胎(たくたい)のときにあたり(胎内にあったとき)、慈母に日輪の懐中に入るを夢みたり。

相士(そうし=占いの者)いわく、日光のおよふところ照臨(しょうりん)せざることなし。

壮年には、かならず八表(八方の遠い果て、全世界)の仁風を聞き、四海の威名をこうむること、それ何ぞ疑わんや、と。」 |

こうして秀吉は、ついに天下を得たという。しかし人生は古来百年にみたぬ。

どうして久しく鬱鬱(うつうつ)として此の地に居ることができようか。よって――

「ただちに大明国に入り、わが国の風俗を四百余州に易(か)え、帝都の政化を億万斯年にほどこさんこと、方寸の中にありづ貴国は先駆して入朝せり。

遠慮(えんりょ=遠い将来まで見通した深い考え)あるによって、近憂なきものか。……

予の大明(だいめい)に入るの日、士卒をひきいて軍営に臨(のぞ)まば、いよいよ隣盟を修むベきなり。

予の願いは他(ほか)なし、ただ佳名を三国にあらわさんのみ。」 |

この書が朝鮮の官廷にとどいたのは、宣祖二十四年(一五九一、天正十九)三月のことである。

朝鮮では秀吉の書をみて驚いた。そして大騒ぎになった。

どうやら秀吉は、このたびの遣使をもって、朝鮮が入貢してきたものと思いこんでいるらしい。

その上で、明国に出兵しようと述べ、朝鮮を経由することまで示している。

いったい秀吉は、ほんとうに兵をだす気でいるのか。

もはや事態は明国とのことにかかわっている。日本の意図を、さっそく明国へ報じなければならぬであろう。

しかし、ここでも反対があった。

もし、ありのままを報告すると「かえって倭国と通信したことで、罪に問われるかも知れぬ」というのであった。

結局、明国へも使者を発することに決せられる。

それとともに「日本関白殿下」に答書をしたため、日本からおもむいてきていた使者に託した。

朝鮮にとって明朝は「上国」である。

その「上国に討ち入ろうと欲して、われに党とならんことを望」んでも、したがうことはできない。

しかも明朝は天下を支配して、威徳は遠くおよび、内外において拒否するものはない。

朝鮮は、その藩封をまもって内服し、君父と臣子の間柄をなしていること、天下ともに知るところである。

君父をおいて、隣国に党することができようか。

朝鮮の人は、もとより礼儀をもち、君父をたっとぶことを知っている。

この国書が、はたして秀吉のもとまで達せられたか、どうか。それは不明である。

すくなくとも対馬の宗氏は、朝鮮のかたい態度を知った。そして窮地に立った。

かねてから宗氏は、朝鮮との関係がふかく、朝鮮との貿易によって財政を維持してきた。

それゆえに、このたびの交渉も、秀吉に命ぜられるまま、もっぱら宗氏があたってきた。

当主の義智みずから、二度まで使者に立った。

宗氏としては、何とかして朝鮮との交戦はさけたい。

もし戦火をまじえるようなことになれば、もちろん貿易どころの話ではない。

戦争をさけたいきもちは、博多や堺の商人にとっても同様であった。

秀吉の幕下(ばくか)にあって、かれらの立場を代弁するのが、小西行長であった。

そして宗義智の妻は、行長の娘である。

ここに至って義智は、三たび朝鮮にわたり、釜山(ふざん)におもむいて、最後の交渉をこころみた。

その態度は一貫している。もはや秀吉の明国へ出兵しようとする意図を、くつがえすことはできない。

その上は、朝鮮がなかに立って、日本と明国との間を取りなしてもらうこと、それのみであった。

すべてが破れた場合は、朝鮮に日本軍の通過をみとめてもらうほかはない。

しかし朝鮮としても、明朝に属している以上は、こうした要求を入れることはできない相談であった。

義智は、むなしく帰国した。

おなじ年の八月、秀吉はいよいよ明国への討入りを号令し、明年をもって進発することを達した。

年の末には関白の職も秀次にゆずり、みずからは太閤(たいこう)の称をもちいる。

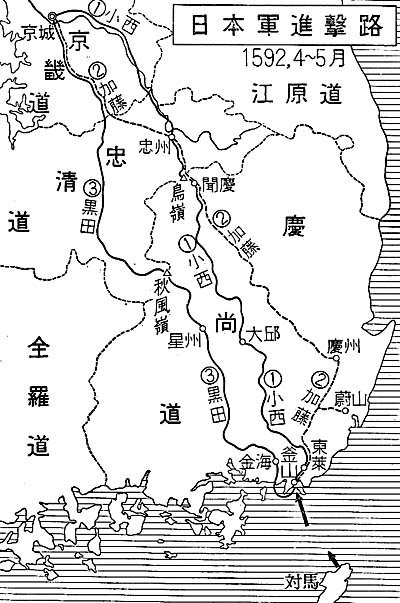

2 日本軍の進撃 top

日本軍が海をわたって攻めよせることは、もはや明らかであった。

朝鮮は南方の防備をかためて、進攻にそなえた。

また李舜臣(りしゅんしん)を登用して、水軍をひきいさせた。

しかし朝鮮の官界は、このところ党争にあけくれ、軍備をおろそかにしている。すぐれた将軍がいない。兵員が足りない。

しかも将兵をやしなうに足るだけの糧食のそなえがない。

よって各地から、あらたに人員や物資の徴発をおこなった。

にわかの徴発であったから、人心は動揺した。形だけの軍隊はととのえたものの、訓練もじゅうぶんでなく、役に立つかどうか、あやぶまれた。

あけて宣祖の二十五年(一五九二)は、明の万暦二十年、日本の文禄元年にあたる。その四月十三日(明の暦による、日本暦は十二日)、日本軍の先鋒は釜山に上陸した。

ひきいるは小西行長である。宗義智もこの第一軍にしたがっている。つづいて第二軍は加藤清正がひきいた。

進攻にさきだって行長は、釜山の鎮将(鄭撥)に書をおくって投降をもとめたが、もとより応じない。

翌朝には釜山もおちいり、かれらは城と運命をともにした。

十五日、行長の軍は北上して東莢(とうらい)を攻める。

「戦うか、道を仮(か)すか」という日本軍に対して、東莢の長官(宋象賢)は「戦死は易(やす)く、仮道は難(がた)し」とこたえた。

大いに戦ったが、半日にして城はおちた。かれは、きちんと坐したまま、刀をうけて死んだ。

さしもの日本軍も、その死守に心をうごかされた。かれの死体をおさめ、ていねいに埋葬した。 |

釜山陥落の図

|

この間に、日本軍の後続部隊はぞくぞくと上陸している。めざすは京城(ソウル)である。

京城へいたるまでには、鳥嶺の険がある。

朝鮮では、ここを固守しようとしたが、行長と清正の軍は、ともに攻めて四月二十六日には、これを越えた。

朝鮮のおもだった将軍はつぎつぎに戦死し、その軍は戦うごとに潰滅した。

宣祖は、王子たちを諸道につかわし、募兵にあたらせたが、その効果のあがらぬうち、早くも日本軍は京畿道に入ろうとする。

いまや京城もあぶない。四月三十日、ついに宣祖は、京城をすてて開城へ走った。

それから三日ののち、すなわち五月三日(日本暦の五月二日)、行長と清正の軍は、あいついで京城を占領した。

釜山に上陸してから、わずかに二十日という快進撃であった。

| 「倭(日本)の長技は三あり。鳥銃なり、槍刀なり、また生を軽んじて突闘し、湯におもむき、火をふむも辞せざるなり。」 |

李朝の大官であり、宰相の任にもあった柳成龍は、このように記している。

いうまでもなく鳥銃とは、鉄砲のことである。

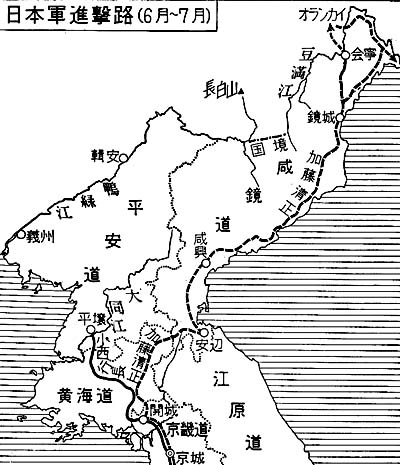

さて日本軍は、しばらく京城にとどまって、軍容をととのえ、軍議をひらいて、さらに北進することが決せられた。

かくて行長の第一軍は平壌をめざす。清正の第二軍は東北して威鏡道をめざした。

すでに宣祖は、開城を去って平壌へおもむいている。

これを追って、行長の軍は六月八日、大同江岸に達した。

十一日、宣祖は北辺の国境にむかった。

十五日、行長と黒田長政の軍は平壌を占領し、東北へむかった清正の軍は、六月十七日に成興に入る。

無人の野をゆくがごとく、七月の下旬には国境の会寧に達して、二王子(臨海君、順和君)をとりこにした。

それより清正の軍は豆満江をこえ、いわゆるオランカイの地を経略する。

さらに軍をかええして、朝鮮の東北境をことごとく平定した。

3 日明の和平交渉 top

朝鮮の敗報は、しきりに明朝に達している。さらに援軍の要請もとどいた。

しかし、はじめ明朝では、日本軍の進撃があまりに迅速なので、朝鮮が案内をしているのか、と疑ったほどであった。

いかにすべきか。明朝でも議論が百出した。

ある者はいう。江南より海軍を発して、日本の虚をつくべし。

また、ある者はいう。琉球や暹羅(せんら=シャム)などの国から兵をつのって、日本を征せよ。

これらは積極論である。

ところが、朝鮮を見すてよ、と主張する者もあった。

遼東に兵をだして、かたく国境をまもれ、というわけである。

さらには日本と和をむすんで、戦争をさけようという者さえあった。

じつは、このとき明朝は、西北辺においてモンゴル人の反乱になやまされていたのである。

黄河の上流の寧夏(昔の西夏の都)を中心に、ボハイ(嚀拝)という者が反乱をおこし、なかなか鎮定にいたらない。

いく人もの将軍をさしむけた末、もっとも令名の高い李如松をつかねし、精鋭の兵をさずけて、討伐にあたらせていた。

東方に対しては手薄であった。

しかし兵部尚書(へいぶしょうしょ=軍部大臣)の石星(せきせい)は、つよく出兵を主張した。

朝鮮は明朝の属国である、朝鮮をうしなえば、遼東があぶない、遼東をうしなえば、北京があぶない。

ついに救援の兵が発せられることに決する。遼東から三千の兵をくり出し、祖承訓にひきいさせた。

かねてから祖承訓は、しばしば北辺において大功を立てている。

そこで「倭兵のごとき、何ごとかあらん」と、大いに意気ごんで朝鮮にむかった。

七月七日、祖承訓は、行長らのまもる平壌を攻めた。そして大敗した。

このとき「承訓はわずかに身をもってまぬがれ、三千人は回(かえ)るもの数十人のみ」というありさまであった。

明の朝廷は大いに驚き、あわてた。ついに和議をすすめることにふみきったのである。

兵部尚書の石星は、さきに出兵をとなえたものの、じつは和戦両面のかまえなのであった。

表面では救援の兵を発する、しかし裏面では和平をはかる、明朝の国力を考えれば、それが最善、とおもっていた。

そこで、ひそかに日本の国情に通じた者をつのった。

ここにあらわれたのが、沈惟敬(しんいけい)であった。

浙江(せっこう)の出身で、その前半生はよくわからない。

すこぶる弁舌がたくみであり、日本のこともよく知っている。

そこで石星は、この沈惟敬を特使として、朝鮮へおくりこんだ。

惟敬は、まず義州にいたり、朝鮮国王や大官たちと会った上、八月の末には平壌におもむいて、小西行長や宗義智らと、和議の交渉をはじめた。

和議には、行長らも賛成であった。日本から持ちだした条件は、「封(ほう)・貢(こう)」であったという。

「封」とは、明朝から秀吉を日本国王に封(ほう)じ、正式の国交をむすぶことである。

「貢」とは、わが国からの朝貢をゆるす、つまり実質においては貿易をみとめる、ということである。

この条件でひとまず合意が成った。よって五十日間の休戦を約し、九月三日に沈惟敬は去った。

ところで秀吉は、わが軍の進撃ぶりを聞いて、大いに得意であった。

この年の五月には、いよいよ明国まで討ち平らげようと、大変な構想を立てている。

明後年を期して都も中国へうつし、天皇へも動座をねがおうという。

もちろん、明朝に対して和を求めるごときことは、ゆめにも思っていない。

しかるに行長は、あえて和議に応じて「封・貢」の許可を求めたのである。

そればかりか、六月に平壌を攻略してから、その地に軍をとどめたまま、動こうとしなかった。

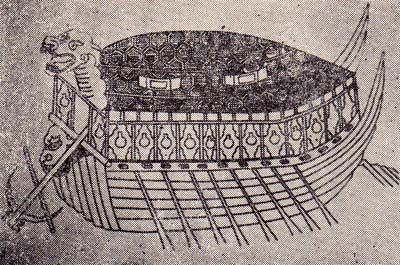

じつは日本軍は、海上において敗れていた。

日本の水軍は、李舜臣のひきいる朝鮮の水軍に大敗した。

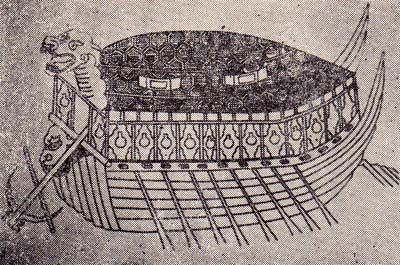

李舜臣は、あらたに亀甲形の戦艦をつくって、矢石をふせぎつつ、優秀な火砲をそなえて、日本軍をむかえ討った。

そのため「前後七戦して、四百余隻を焼破し、斬級(首級をきる)のほか、溺水して死する者、その数を知らず」というありさまであった。

こうして日本軍は、朝鮮海峡における制海権をうしなった。輸送もおもうにまかせなくなった。

そのうえ、朝鮮の各地に、義兵がおこった。

軍隊はやぶれても、民衆は生きている。 |

朝鮮の亀甲船の構造図

|

地方の役人や儒学生たちが先頭に立って、祖先の土地をまもるために立ちあがった。

いわばゲリラであった。

土地に根ざした民衆の抵抗があっては、むやみに戦線をひろげることはできない。

陸上の輸送さえ、おぼっかなくなるであろう。

戦局の将来を見とおす目を持っているならば、このあたりで和平を講ずるのが、順当にちがいなかった。

さて沈惟敬は、約束の期限からだいぶ遅れて、十一月の末にふたたび平壌におもむいた。

ここで明朝からの条件をだす。

「封・貢はゆるしてもよい。ただし日本軍は、その前に朝鮮の二王子、そのほかの捕虜をかえして、半島から撤退せよ。」

これに対して行長はこたえた。

「二王子は、いま手もとにないから返せぬ、平壌からは撤退してもよい。

しかし大同江の線までは日本軍の占領地である。」

結局、和議はまとまらず、また休戦の期間を延長して、沈惟敬は北へかえった。

しかし、このたびの和平工作は、明朝の計略であった。

休戦の約束をむすんでおきながら、明の大軍は朝鮮にむかって進撃しつつあったのである。

十月には寧夏の反乱も鎮定された。名将の李如松も凱旋した。

そこで李如松をあらためて東征の総司令官とし、朝鮮へさしむけるにしたがのである。

十二月、李如松は遼陽に達した。

四万三千の大軍をひきい、いよいよ鴨緑江をわたって、まっしぐらに進んだ。

平壌の日本軍は、和議の成立を期している。

もちろん行長とて北方には気をくばって、朝鮮人の斥候(せっこう=見張り)を配置していた。

それらが、みな明軍のために捕えられ、殺された。

万暦二十一年(一五九三)、日本の文禄二年、その正月八日、李如松の大軍は平壌におそいかかった。

不意をうたれて日本軍はふせぎきれず、撤退のやむなきにいたった。完全な敗退である。

日本軍は京城までしりぞいた。

明の大軍を前にして、この上は京城をまもりぬくほかに、方法はない。威鏡道にいた加藤清正の軍もよびかえした。

明軍の意気、いよいよ上がり、二十日には開城に達した。

二十七日、その先鋒は京城の北、碧蹄(へきてい)駅に着く。

ここは京城をへだたること、わずかに二〇キロ、四方を山にかこまれている。

日本軍は京城をまもるために、小早川隆景、立花宗茂らの軍をもって固めていた。

そこへ李如松は数千の兵をひきいて南下してゆく。あきらかに日本軍をあなどっていた。

「しかるに日本軍は、精兵十万をもって、明軍を碧蹄に包囲した。

李如松は衆を鼓舞して力戦し、一が百にあたる働きをしめす。

ようやく後続の軍も到着し、内外より攻めて、斬首一百六十七級をえた。

これより日本軍は明朝の兵の勇敢なことに驚き、抗戦をあきらめた。」 |

これは、明朝の記録がつたえるところである。日本の記録(太閤記)では、十万の明軍をわずかの兵で撃破した、という。

ところが朝鮮の記録にあっては、どちらとも違う。

「李如松は大軍を後方にとどめたまま、騎馬千余をもって進んだ。

そこへ、数万の日本軍がおそいかかった。明軍は騎馬で、火器を持たない。手にするのもは短剣のみ。

これに反して日本軍は歩兵であり、長い刀をふりまわして突進した。

李如松は後軍を徴したが、なかなか至らぬ。しかも先軍はやぶれて死傷すこぶる多い。

ついに大敗のまま、軍をかえした。」 |

こうして明軍は、とうとう平壌まで引きあげてしまったのである。

講和の気運は、ふたたび動いた。沈惟敬は、またも行長の陣へおもむいた。

日本軍でも、輸送のできないところから、はなはだしく糧食の欠乏を告げている。

徴発しようとしても、とれるものがなかった。

朝鮮の窮状は、目もあてられぬほどである。

いたるところが戦火におおわれ、人民はみな山にのぼり、谷にひそみ、種をまくこともできない。

人が多く、食がすくなく、飢えた民があちこちさまよう。

それは京城とても同じであった。

生きている者でも、面色は鬼のごとく、人や馬の死体が道ばたにあふれ、あるく者は鼻をおおって過ぎてゆく。

これでは戦争をつづけてゆくことはできなかった。

占領をつづけることも無理である。

三月なかば、和議の交渉はまとまった。朝鮮の故土をかえし、王子たちもかえして撤退すれば、封事(ほうじ)はみとめられよう、というのが沈惟敬の主張である。

これに対して行長はこたえた。

「明朝から講和の使者を発し、兵を引くならば、二王子をかえして退去しよう。」

そこで沈惟敬は遼東までもどって、講和の使者と称する者をしたてた。

もちろん正式の使者ではない。

その使者が四月十七日に京城に入ると、翌十八日には日本軍も京城から撤退した。

いれかわって明軍が入城し、国王たちもかえってきた。

日本軍は、わずかに半島の南部一帯を確保して、和議の保障とした。

明の「使者」は肥前の名護屋(なごや)までおもむき、五月の末には秀吉に謁見する。

秀吉は、かれらを明朝の勅使とみなし、すこぶる優遇した。

ここで秀吉から提示されたのが七条件である。

一、大明皇帝の賢女をむかえて、日本の后妃にそなえる。

一、両国の貿易を復活し、官船や商船を往来させるようにする。

一、大明と日本との通好は変わらざるむね、両国の大官が誓詞をとりかわす。

一、朝鮮の八道を分割し、四道(北半)ならびに京城は、これを朝鮮に返還する。

一、朝鮮の王子ならびに大臣の一両員、人質となって渡海する(日本へ渡る)。

一、生けどりの朝鮮王子二人は、これを旧国に帰す。

一、朝鮮国王の権臣は、累世(日本に)違却せぬことを、誓詞として差し出す。 |

これには石田三成、増田(ました)長盛、大谷吉継、小西行長の四人が、副署をしている。

一年前における秀吉の雄図とはまったく違って、明国を征服するどころではない。

おそらく秀吉としてはぎりぎりの譲歩であったであろう。

そこまで四人が、秀吉を説得したものに違いない。

ところで七条件のうち、明国に対するものは三ヵ条である。

明朝の皇女を日本の后妃にするというのは、形の上からみれば「封」の承認であった。

秀吉としては、対等の礼と考えたかも知れない。

しかし明国からみるならば、あきらかに属国に対する礼であった。

蕃族の心を和らげるために公主(皇女)を降嫁せしめるというのは、中国の王朝がしばしばおこなってきた政策であった。

それを、こちらから求めたのである。

すなわち日本が、明朝に対して恭順の意を示したことにほかならなかった。

しかも、これを実現させるためには、日本の主権者が明朝から「国王」として冊封せられることが必要であった。

つぎの貿易にしても、明朝としては「朝貢」という形でなければ、貿易はみとめない。

そこで貿易ということは、「貢」の承認とかわりなかった。

いわば秀吉の七条件のうち、明国に対するものは「封・貢」の承認を求めたものであった。

あえて封貢をいわず、秀吉にも明朝にも受けいれられる表現にしたところに、行長らの苦心のあとがしのばれよう。

ただし朝鮮に対しては、南半の四道の割譲を要求している。

これは朝鮮として受けいれられるはずはない。

しかも和平の交渉は、日本と明国とのあいだに進められたのであって、朝鮮は関知させられていないのである。

4 「日本国王」に冊封 top

さて明の「使者」が日本におもむいたとき、これに呼応して日本からも講和使を明国へおくりこんだ。

正使は、小西行長の客将たる内藤(飛騨守)忠俊である。

行長とおなじくキリシタンで、如安と称した。よって内藤如安とも呼ばれる。

如安は三十数名の随員をしたがえ、沈惟敬とともに、六月二十日、釜山を発して北へむかった。

このころは秀吉も、和議の成立に期待をかけている。

明の「使者」が帰国するや、七月の末には朝鮮の二王子もかえしてしまった。

明軍もまた朝鮮から引きあげた。

しかし日本の講和使の一行は、九月に遼東まで達したところで、その地に監禁されてしまったのである。

明朝においては、なお強硬論がさかんである。のみならず、朝鮮からの働きかけがあった。

朝鮮こそ、ゆえなくして日本からの大軍をうけ、国土を荒らされ、人民をうしなったのである。

しかも日本は、南半の四道を要求しているという。このまま日本と明朝の講和ということになれば、いったい朝鮮は何のためにぎせいになったのか。

朝鮮は、しきりに明朝の主戦派に働きかけていた。

それと同時に、朝鮮は日本の主戦派へも働きかけた。

いま、和議をやぶるために朝鮮が期待したのは、加藤清正である。

清正のもとには、しきりに朝鮮からの使者が出入りした。

清正と行長とを離間させ、さらに清正をして秀吉にそむかせることが、朝鮮のねらいであった。

もちろん清正は、その誘いにはのらない。

しかし朝鮮の使者とたびたびの交渉をもったことで、清正はあらぬ疑いをかけられた。

主戦論をとなえることも、軍令をやぶるものと見なされた。

こうして清正はついに「太閤の勘気」をこうむるにいたる。

和議はいっこうに進まない。内藤如安らは遼東にとどめられたまま、年をこした。

すでに万暦二十二年、文禄三年である。

明朝とて、いまさら腰をすえて、日本と戦おうというほどの熱意はない。それだけの余裕もない。

そこで、こんどは朝鮮国王に対して、日本との講和を願いでるよう、うながした。

朝鮮としては思いもよらぬことであった。講和などは、もっとも欲しないところである。

それを柳成龍が、明朝の意向にさからうのは不利と説く。

ついに国王も折れて、請和の使者を発することになった。朝鮮の使者は万暦二十二年の九月、北京に入った。

こうして明朝も、ようやく講和にふみきる。ただし日本へは「封」をゆるすのみ、と決せられた。

監禁されていた内晏如安らも、北京にむかえられる。それが十二月のことであった。

ただちに和議の交渉がはじめられた。もちろん如安は、行長らの意を体して「封・貢」を求めた。

しかし明朝の態度はきわめて固い。「封」だけはゆるす、日本軍は朝鮮から完全に引きあげること、今後ふたたび朝鮮を侵さぬこと、などの約束をせまったのであった。

如安としても、戦争を終結させようとすれば、こうした条件で手をうつほかはなかった。

ついに明朝は「貢」をゆるさなかった。

それは実質が貿易であり、明朝としては貿易の拡大を欲していなかったからである。

それも相手が恭順ならば、認めてもよいであろう。

しかし、日本の場合は兵を動かした。たやすく認めるべきではない。

「封」だけならば、かつて明朝は足利義満を「日本国王」に封じた例がある。

近くはモンゴルのアルタンが帰順したとき「順義王」に封じた。

これにならって、とくに願うならば、ゆるしてやろうというわけであった。

はじめは王号も「順化王」とされたのである。それが義満の例にしたがって「日本国王」と改められた。

明朝としては、大きな譲歩をしたつもりである。

万暦二十三年(一五九五)正月、明朝の勅使は北京を発する。

内藤如安らをともなって、四月には京城に達した。

正使は李宗城、副使は楊方享であり、随員として沈惟敬がくわわっている。

惟敬はまず行長にあって、日本軍の撤兵を求めた。

勅使たちは、そのあとで日本にわたろうというのである。

しかし秀吉の意向は、和議が成立したら撤兵するというものであった。

さらに秀吉は、朝鮮からも使者を派遣することを要求してきた。これは朝鮮国王が承知しない。

講和そのものに反対であり、使者を日本につかわすなど、もってのほかという態度であった。

和議は、またしても停頓した。ここまできて和議がやぶれることを、行長は心配した。

そこで行長は日本へかえり、秀吉につよく進言する。ようやく秀吉も撤兵をみとめた。

釜山の付近にいくらかの兵をのこして、ほかはことごとく半島から引きあげた。

明朝の勅使も、いよいよ日本にわたる。朝鮮国王も、ここにおいて使者をだすことをみとめた。

勅使が北京を発してから、じつに一年半もついやしたのである。

しかも正使の李宗城は、日本に行って害されることをおそれ、姿をくらましてしまった。

やむなく楊方享が正使に、沈惟敬が副使に昇格して、かたちをととのえた。

勅使の一行が釜山を発したのは万暦二十四年の六月である。そして八月に堺に入港した。

5 和議の決裂と再征 top

わが慶長元年(一五九六)九月一日、明の暦では万暦二十四年九月二日、秀吉は大坂城において、明朝の勅使を引見した。

秀吉をはじめ、いならぶ諸将は、いずれも明の皇帝から贈られた衣冠をつけて、得意の面もちである。

秀吉にしてみれば、待ちのぞんでいた明朝の勅使であった。

それも、わが要求をみとめてわざわざ派遣されてきたもの、と考えたに違いなかった。

勅書の奉呈はぶじに終わった。秀吉はいよいよ満足であった。

ただ明使の

「楊・沈が関白に見ゆるや、卑屈の状は言うに堪えざるものがあった。これは随行の者が帰ってから、ひそかに人に語ったところである。ゆえに、小人は重用すべからずということを、まさしく知った。」

明国の記録(両朝平攘録)は、このように伝えている。

あくる日、秀吉は勅使たちを饗応した。宴がおわってのち、侍者に明朝の勅書を読ませた。

ところが、そこには「皇帝」が「爾(なんじ)豊臣平秀吉」と呼びかけ、わが要求については「特に爾を封じて日本国王と為す」としか記されていない。

「太閤きこしめし、大いにいかってのたまわく、大明(だいみん)より、われを日本の国王に封ずべしというは、ごんごどうだん(言語道断)の曲事(まがごと)なり。われ、みずから日本の王たり。かれ、何ぞわれをゆるさんや。

大明王に封ずべし、と小西申せしによって、人数を引きとりぬ。小西め、よびだせ、くびをはぬべしとののしり給う。」 |

これは日本の記録(堀杏庵の朝鮮征伐記)にあるものだが、どこまでが事実か、つまり秀吉の怒りがこれはどのものであったかどうか、わからない。

いくら秀吉でも、この時期において「大明(だいみん)王」などになろうとは思っていなかった。

さきの七条件を期待していたのである。

明朝の記録は、つぎのように述べる。

「関白すなわち怒りていわく。天朝は使をつかわして、われを封(ほう)ず。

われ、しばらく之(これ)をしのばんも、朝鮮は決して和をゆるさず、天使もまた久しくとどまるをもちいず。

明日、船にのぼるべし。われ、まさにふたたび兵馬を調し、朝鮮に前往して、厮殺(みなごろ)しすべし。」 |

あるいは秀吉も、明朝に至しては、その条件のことごとくが満足されなくとも、やむをえないと考えていたかも知れない。

明使を引見するにしても、尊大な態度こそとってはいたが、贈られた日本国王の服装をつけ、諸将にも明服をつけさせたのである。

しかし朝鮮に対しては、ちがっていた。その条件の実施をもとめていた。朝鮮の記録はいう。

「たちまち大いに怒っていわく。われ、朝鮮王子を放還す。朝鮮まさに王子をして来り、謝せしむべし。しかるに使者の秩(ちつ=身分)も卑(ひく)し。これ、われをあなどるなり。」

また「いわく、朝鮮は無礼、ゆえに和をゆるすべからず。まさにふたたび兵をあげ、征戦すべし。あに、兵を撤するの理あらんや。使臣は久しくとどまるも益なし。明日、船を発し、帰りて可なり。われ今年のうち、まさに朝鮮にむかうべし。」 |

その通りに秀吉は、再征の命令を発した。

そうした動きは、いち早く朝鮮の政府には達せられた(十一月六日)。

これは朝鮮の使者から報ぜられたものである。

しかるに明使の一行がもたらした報告に、秀吉が「十分に恭順し、衣冠をつけて、叩首(頭を地につけておじぎする)謝恩した」という。

そればかりか、秀吉からの謝恩の上表文まで持参していた。

「日本国王臣豊臣秀吉、誠惶誠恐、稽首楷首(頭を地につける礼)」という書き出しで、上表文は記されている。

あきらかに沈惟敬らの偽作であった。

かれら一行は、万暦二十五年(一五九七)二月に帰京して、この上表文をはじめ、要路の大官には「関白の貢献」を差しだした。

それらは秀吉からの贈りものだというのであったが、南方から渡来した品もふくまれている。

もちろん中国人が日本に売った品である。日本で買い集めてきたものに違いなかった。

そこへ日本軍の再征である。明朝における和平の夢は、いっきょにさめた。

和議の最高責任者たる石星(兵部尚書)は免ぜられ、のちに投獄された(翌年獄死)。

沈惟敬も、やがて捕えられて、投獄された。

慶長二年(一五九七)一月から二月にかけて、日本軍はぞくぞく渡海し、朝鮮の南部を占領した。

先鋒は前役とおなじく、行長と清正である。

日本軍は、慶尚道から全羅道にかけて展開し、総勢およそ十四万。朝鮮はふたたび明朝に対して救援をもとめた。

しかし、このたびは日本軍も、たやすく北上することはできない。朝鮮の軍も民も、ねばりづよく抵抗した。

のみならず日本軍の進むところには、清野(せいや)の計をもって待った。

これは田畑の作物や人家を、ことごとく焼いてしまうものである。利用させないためであった。

明軍もまた南下する。

八月から九月にかけて明軍はしきりに日本軍と戦ったが、はかばかしい戦果をあげることはできない。

しかも秋をむかえて日本軍は、戦線を縮小した。

明軍に勝ちながら、南方へしりぞいたのである。糧食が不足のためであった。

そのまま冬になった。明は四万の大軍をもって、朝鮮の軍と呼応しつつ、じりじりと南へ押してゆく。

十二月には、清正らが立てこもる蔚山(うるさん)城をかこんだ。 |

秀吉の二度目の朝鮮征伐

この戦の最中に、秀吉逝去の報が入り、日本軍は引揚げる

|

城内では、「紙をかんで饑(き=うえ)をしのぎ、溺(でき=小便)をのんで渇(かつ)をとくにいたる。

飯をたくごとに、まず砲を用いることができる者に食べさせ、ほかは餒死(だいし=うえじに)するにまかせた。」

それでも清正はまったくおそれず、死守して援軍のくるのを待っていたという。

あけて万暦二十六年(一五九八)の正月、ようやく日本の諸軍が蔚山に来援した。

城兵も突撃し、大いに明軍をやぶる。

ついに明軍は退却して京城にかえり、再挙をはかることになった。もはや持久戦の様相である。

日本軍の拠点は三ヵ所にあった。清正の蔚山、行長の順天、そして島津義弘の泗川(しせん)である。

そこで明軍も、あらためて軍を三路にわかち、九月を期していっせいに総攻撃に転ずる。

その水軍も、李舜臣がひきいる朝鮮の水軍と連絡しつつ、進んでいった。

これをむかえて日本軍は、力をつくして戦った。十月、島津の軍は泗川において大いに明軍をやぶる。

明軍の進撃はにぶった。しかるに日本軍は、勝ちながら船に乗じて、朝鮮を去っていったのである。

ようやく十一月になって、明軍は「平秀吉」の死を知った。

秀吉は八月十八日に死去し、その遺命によって日本軍は朝鮮から撤退と決していたのである。

帰路をねらって、水軍がいどみかかった。しかし日本軍は、これを逆撃して、また大いに破った。

名将の李舜臣も、ここで戦死した。

こうして日本軍は水路をおさえて、総退却することに成功したのであった。

6 朝鮮の大被害 top

万暦二十七年(一五九九)四月、日本に対する東征は「勝利」におわった。

日本軍は「帆をあげてことごとく帰り、朝鮮の患もまた平らいだ」からである。

皇帝は城門にのぞんで、日本軍の捕虜を受容する儀式をおこなった。

おもだった者六十一人は、はりつけの刑に処し、その首を辺境におくった。

五月、平倭(日本平定)の詔を天下にわかち示した。

しかし明朝は、その力によって日本軍を追いおとしたわけではない。

一方には和を講じながらの苦しい戦いであった。

戦争は前後七年にわたり、将兵をうしなうこと十余万、軍費をもちいること一千万両にもおよんだ。

明朝の財政は、この戦争ののち、いちじるしく窮乏を告げるにいたる。

ひいては民心の離反をまねき、衰亡の遠因をなした。

しかし最大の被害をこうむったのが朝鮮であったことは、いうまでもない。

一時はほとんど全土が戦火にさらされ、人びとは生きる道をうしなった。

飢えた民は道にあふれ、父子や夫婦が、たがいに殺しあって食するにいたる。

死者があれば、たちまち飢えた民があつまって、その肉を食う。

骨をはがし、汁をとって飲みくだすほどになっても、なお立ち去らない。

まさしく見るに堪えぬ惨状が、いたるところに出現したのであった。

土地が荒廃し、財政が疲弊したというがごときは、二の次である。

人命をうばわれただけではなかった。貴重な文化財がこわされ、持ち去られた。

朝鮮で大きな発達をとげた活字や、陶磁器の類が、その工人とともに、日本へともなわれた。

こののち朝鮮では、陶業がおとろえ、かえって日本で陶磁器が発達する。

さらに朝鮮を苦しめたのは、日本軍ばかりではなかった。

明軍の援けに頼ったものの、その軍隊のために「残害をこうむるところは、また倭(日本)より減ぜず」というありさまである。

それは明人みずから指摘するところであった。

「おもうに朝鮮においてわが兵(明軍)に苦しむことは、倭よりもはなはだしい。

そこで州にいることを欲せず、遠く山や谷に貯(おさ)める者は、おそらく倭がやってくれば、かえって寇(こう、倭寇)の助けをなすのである。」

敵にせよ、味方にせよ、国土を外国の軍隊にゆだねた場合の悲劇は、ここにもあらわれている。

じつに朝鮮は、はじめ日本軍のために荒らされ、さらに明軍のために荒らされたのであった。

そのことを予見して、明朝に援兵を請うことに反対した大臣もあったのである。

ところで万暦二十年(文禄元年、一五九二)、はじめて日本軍が進攻し、朝鮮の東北境までふみにじられたとき、あえて日本軍を攻めようと申し出てきた者があった。

それは、中国東北地区において勢力を拡大しつつあった女真(ツングース=北方民族)の「老乙可赤」という者である。

「倭奴はすでに朝鮮を侵奪している。やがて、かならず中国東北地区まで侵そうとするであろう。

よって精兵をえらび、厳冬に氷の合するのを待って、倭奴を征殺したい。」 |

この申し出には、朝鮮の政府がおどろいた。

もし「老乙可赤」がくれば、それこそ国そのものがほろぼされよう。

国王も、その援兵を「すみやかに拒絶せよ」と命令した。

あらたな災厄が、すでに北辺にもせまっていたのである。

ここにあらわれた「老乙可赤」こそは、のちに清朝の基礎をきずいたヌルハチ、そのひとであった。

top

**************************************** |