|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

3 鄭和の南海経略

1 大艦隊の発航 top

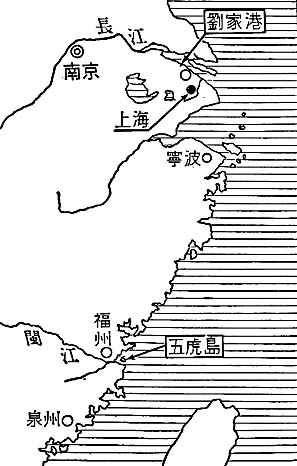

永楽三年(一四〇五)の初冬、福州にほど近い閩江(みんこう)の江口をうずめるように、六十二隻の大艦隊が碇泊した。

ひとつひとつの艦が、また巨大なものである。長さは約一四〇メートル、幅は五八メートルもあって、一隻に四百五十人もの人員をのせることができる。

乗組の総員は、二万七千八百余という大勢であった。

旗艦には、容姿すぐれた武将が坐乗している。

司令長官の鄭和(ていわ)である。

雲南の出身で、旧姓を馬といい、父祖三代にわたるイスラム教徒であった。

永楽帝がまだ燕王であったころから、宦官(かんがん)として仕え、靖難(せいなん=国の危機を救う)の師をおこすのに功労があったところから、宦官の長官たる太監に任ぜられ、鄭の姓をたまわった。

しかも、このたび永楽帝が南方の海上に大艦隊をさしむけようとするにあたり、その指揮を命じられたものである。

ゆくさきの諸国は、おおむねイスラム教を奉じている。

その海上をかけまわって、主役を演じているのは、ことごとくイスラム教徒の船乗りである。

宦官ではありながら鄭和は、武将としてすぐれた才能をそなえていた。

それとともにイスラム教徒であったことが、南方にむかうのに、もっとも適当とおもわれたに違いない。

明朝においては、初代の洪武帝が、即位するとまもなく、すなわち洪武二年(一三六九)から三年にかけて、南方の諸国に使者をつかわした。

あたらしい王朝の成立をつげて、入朝することをうながしたのである。

招きをうけた諸国は、つぎつぎに朝貢(ちょうこう)してきた。 |

|

しかし洪武帝は、南方の海上にまで征服の手をのばそうとしたわけではない。

海外との貿易をさかんにしよう、と考えたわけでもない。

ただ中華の皇帝として、その威勢を遠方にまでひろげよう、としたに過ぎなかった。

朝貢もたびかさなれば、応接や恩賜のための出費が多くなる。

そこで洪武八年には南方諸国の朝貢の回数も、三年に一度と制限してしまった。

そればかりか、洪武帝は民間の貿易を厳禁した。

建国の当初には、沿岸の各地にまだ元末の群雄が、それぞれ力をふるっている。

かれらが洪武帝によってほろぼされたのちも、残党はしばしば海辺に出没した。

そこで民間の人びとが海上に乗りだして、これらの残党と結託するのを防がねばならなかった。

そうして官営の貿易といえば、朝貢(ちょうこう)というかたちをとらなければ、ゆるされない。

その朝貢も制限したのであるから、海上の交通がふるわなくなるのも、当然であった。

やがて、永楽帝が立つと(一四〇二)、こうした消極的な方針は一変された。

即位してただちに、南方へは招諭の使者が発せられる。

それはベトナムから、ジャワ、スマトフ、さらに南インドの諸国にまで及んだ。

使者たちは永楽三年に帰国する。

それといっしょに、諸国からの朝貢の使者もやってきた。

南方の情勢は、すこぶる明らかとなった。

その知識にもとづいて、永楽帝はさらに大がかりな招諭をくわだてたのである。

鄭和(ていわ)らに対する出使の命令は、永楽三年六月に下された。

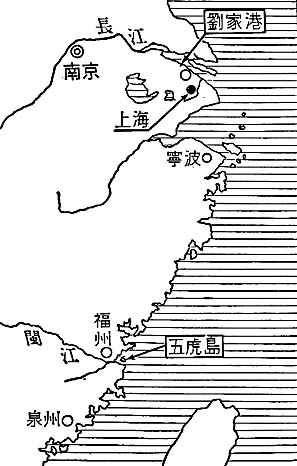

こうして六十二隻の大艦隊は、いまの上海の西北にあたる劉家港を出発した。

それより長江(揚子江)を下って海に入り、ひとまず閩江の江口にある五虎門に寄った。

ここで、冬期に吹く東北風(モンスーン)を待つ。

中国の岸をはなれたのは、十月から十一月にかけてのころであろう。

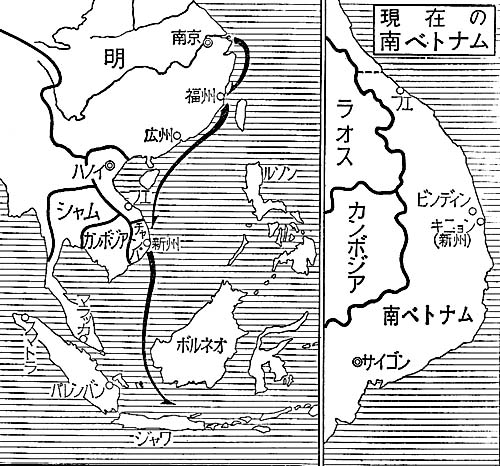

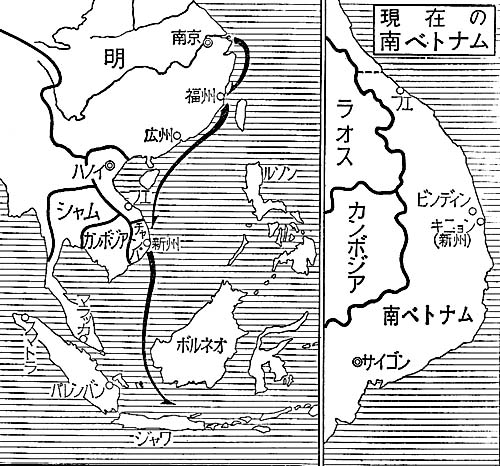

艦隊は、まず現在の南ベトナムの地にあったチャンパ(占城)をめざした。

おりから北ベトナムでは、チャン(陳)朝の帝位が権臣のホー(胡)氏にうばわれていた(一四〇〇)。 |

|

そしてホー氏は、しきりに兵を発して、南ベトナムのチャンパ王国を攻めたてた。

チャンパ国王は永楽帝にむかって、北からの侵略をうったえた。

明朝にとっては、干渉の好機である。

やがて明の大軍は北ベトナムに進攻するが、鄭和の艦隊がチャンパにおもむいたのは、その直前のことであった。

なお明軍は、永楽五年(一四〇七)にホー氏をほろぼし、北ベトナムを領有する。

鄭和の艦隊は、チャンパの新州港に寄った。そこは、いまのキニョン(帰仁)である。

そこからは、まっすぐ南へむかって、インドネシアのジャワ島をめざした。

すでに年はかわって、永楽四年になっている。

2 インドネシア top

ジャワにおいては、一二九三年に元の遠征が行なわれたが、奇襲をもって元軍を撃退し、マジャパイト朝が成立した。

明朝が建てられたころは、第四代のラージャサ・ナガラの治政(一三五〇〜八九)になっている。

かれの代に王国の領土は、いちじるしく発展し、いまのインドネシアのほぽ全域から、マライ半島にまでおよんだとさえ、いわれるほどになった。 |

|

まさしくジャワの王国の黄金時代である。

そのあとをついだのが、女婿(むすめむこ)のビクラマ・バルダーナ(一三八九〜一四〇〇・一四〇四〜一四二九)である。

しかし、この王の治政の後半には王位の継承をめぐって内乱がおこされた。

王国の首都はマジャパイトである。

これに対してラージャサ・ナガラの実子にあたるブレ・ビラブーミは、島の東端の地方(おそらくバランバンガン)に拠って、争いをいどんだ。

ちょうど内乱たけなわのとき、鄭和の大艦隊はジャワに寄ったのである。

中国人は、ならび立ったジャワの両王を、西王および東王とよんだ。

艦隊の乗員は二万七千余という大勢である。

かれらは、おそらくスラバヤの方面に上陸して、必要な物品の買入れにあたった。

しかし、紛争のさなかに異国の大部隊が上陸したのであるから、事故もおこりやすい。

およそ百七十人の士卒が、西王(ビクラマ・バルダーナ)の兵のために殺された。

ゆゆしい問題となった。

鄭和は、きびしく西王を責める。

西王もまた恐懼(きょうしゅく)し、やがて鄭和が帰国するときには、謝罪の使者を発することを約束した。

いっぼう内乱そのものは、この前後に西王が東王をほろぼして、その地を合わせる。

西王はその地位を全うしたけれども、この内乱のあいだに、ジャワ島外の領土はつぎつぎに離反して、国力は急速におとろえていったのであった。

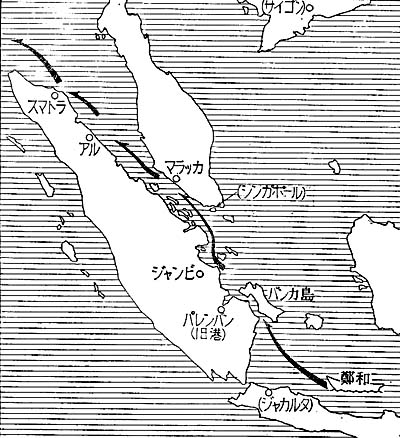

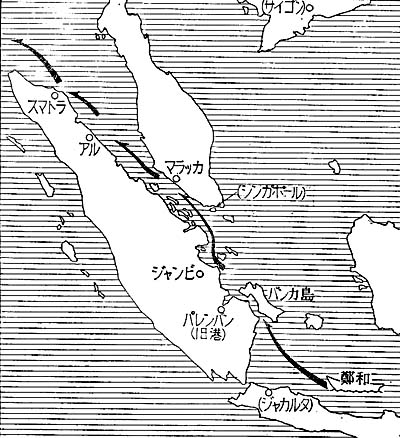

さて艦隊はジャワより航路を西に転じ、まずスマトラ島のパレンバンに達する。

ここは唐代のころ(七〜八世紀)、シュリービジャヤ王国の首都として、大いに栄えた町である。

宋代から後は(十一世紀以後)、政治の中心は西北方のジャンビにうつり、パレンバンは「旧港」とよばれるようになった。 それでも東西をむすぶ海上交通の要衝を占めて、大小の船舶が寄らぬときはない。

鄭和の艦隊も、バンカ海峡をへて、このパレンバンに寄港したのであった。

そのころ、パレンバンには中国からわたってきて、住みついた者が、すこぶる多かった。

いわゆる華僑(かきょう)である。

おもに福建や広東から流れてきた者で、明代の初めには数千家に達していたという。

自衞のために武力をそなえた。ときには通過する船舶から、財物を強奪する。まさに海賊であった。

そうした華僑の頭目となった者が、ふたりいる。

梁道明と、陳祖義という者であった。

ふたりは、たがいに勢力を争っていたが、鄭和がおもむく以前には、ともに使者を明朝につかねして、服属をちかっている。

梁道明のあとをついだと思われるのが、施進卿であった。 どうやら施進卿は、陳祖義の勢力に圧倒されていたらしい。 |

|

そこで鄭和の艦隊が入港すると、まかり出て、陳の凶暴なことを告げ、援助をもとめた。

これに応じて鄭和は、陳のもとへ部下をつかねし、皇帝の命令にしたがうべきむねを告げた。

こちらは二万七千もの大軍である。

陳祖義も、たちまち服した。

しかし、それは表面だけのことで、ひそかに明軍を攻める計略をめぐらしていたのである。

これをさとって鄭和が兵をととのえていりところに、陳は攻撃をかけてきた。

戦って大いに破り、陳の党五千余人を殺す。

また船十隻を焼き、七隻をとらえた。

陳祖義も生けどりとなり、のち鄭和か帰国するときに南京までともなわれ、斬罪に処せられたのであった。

これよりのち、旧港(パレンバン)においては施進卿の勢力が確立した。

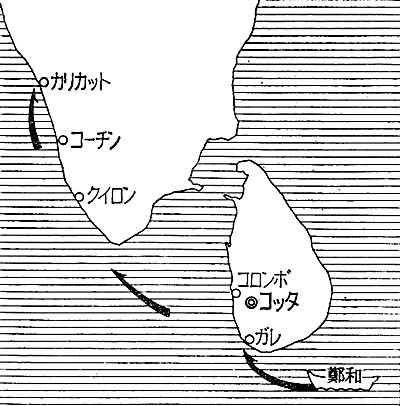

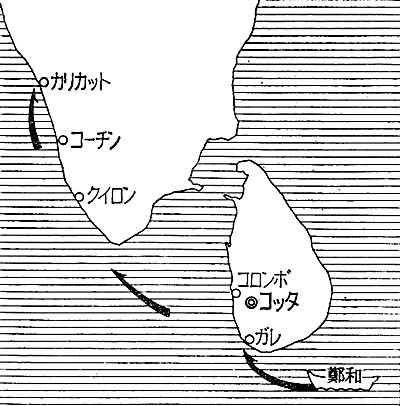

さて艦隊はパレンバンを発してから、マラッカ、アル、スマトラ(スマトラ島の北部)と寄港しつつ、さらにインド洋をこえて、セイロンにむかう。

セイロンは古くから、宝石と真珠の島として有名であった。

ギリシアの文献にも、法顕(ほうけん)や玄奘(げんじょう)の旅行記にも、この島の宝石と真珠のことが記されている。

またセイロンでは、仏教がさかんであった。

それもアショーカ王が、王子マヒンダをこの島におくって、仏教を伝道させたことに始まるといわれ、セイロンは小乗仏教の一大中心となっていた。

ところが鄭和がおもむいたころ、その王アラガッコナーラは仏教を信ぜず、暴虐のふるまいが多い。

よって一行は供物をささげ、仏寺で供養をおこなった。

ついで国王を招諭したけれども、国王は怒って兵を発しようとしたので、鄭和らはただちに退去したのであった。

それより一行は、クイロンをへて、カリカットヘむかう。

カリカッ卜はインド航路の中央に位置する要港であった。ここを終点として、このたびの遠征は終わった。

クイロンからも、カリカットからも、その地の王が使者をつかねし、鄭和らが帰るのに同行させた。

ちなみに、カリカットへは、鄭和の艦隊がはじめて達してから九十二年後に(一四九八)、バスコ・ダ・ガマが西方から達している。 |

|

帰路はカリカットからインド洋をこえて、マラッカ海峡をすぎ、いまのシンガポールから北上したものであろう。

帰国して永楽帝に復命したのは、永楽五年(一四〇七)九月のことであった。

まる二年間の長い出使であった。

一行と一緒に、マラッカ、アル、スマトラ、クイロン、カリカットおよびジャワの国王からの朝貢の使者が入京していた。

ジャワ(西王)に対しては、黄金六万両の賠償をはらうことが命じられた。

さきに明軍の士卒を殺害したからである。パレンバンの陳祖義は斬られ、施進卿にはあらたに旧港宣慰使の官があたえられた。

3 タイとセイロン top

鄭和が第一次の遠征をおえて南京に帰着すると(九月三日)、それから十日をおいて(九月十三日)、またも遠征が命令せられた。

このたびは、鄭和自身は参加していない。

永楽五年のうちに出航した艦隊は、ジャワからコーチンをへてカリカットに達し、さらにクイに寄って、永楽七年に帰国した。

艦隊も小規模なものであったらしく、その編成も伝えられていない。

出航や帰着のくわしい日付も、また不明である。

第二次の艦隊がまだ帰ってこぬうちに、つぎの遠征が命じられた。

すなわち永楽八年(一四〇八)九月、鄭和に対して第一次の場合とほぽ同じ規模で、南海の諸国をまわってくることが命じられたのである。

そのために四十八隻より成る艦隊が建造された。

ただし実際に出航したのは、第二次の隊員が帰ってからのち、永楽七年(一四〇九)の九月であった。

その間は、遠征に関してさまざまの準備についやされたものであろう。

永楽七年二月朔(ついたち=一日)には、皇帝が「南海神」をまつっている。

南海へおもむくにあたって、その神がしばしば大きな霊応をあらわす、と考えられていたからであった。

この「南海神」とは、セイロン島のガレにある仏寺のことを書していると思われる。

さて鄭和の艦隊は九月に劉家港を発し、前とおなじように、いったん閩江(みんこう)口に寄ったのち、十二月に出帆した。

南海における航路も、第一次のときとほぼ同様であった。

すなわちチャンパからジャワ東部におもむき、ついで西へむかって、マラッカからカリカットにまで達した。

このたびはマラッカに対しても、特別の使命をもっていた。

そのころマラッカやスマトラの諸国は、南下してくるタイ王国の圧力になやまされていた。

そこで明朝に、援助をもとめていたのである。

鄭和の艦隊がマラッカに寄ったのは、これに保護をくわえるためであった。

いまのタイ族の先祖は、はじめ中国の西南部(雲南)に住んでいた。

それがしだいに南方に追われ、インドシナ地方(ビルマから、ラオス、タイ)へはいりこんでいったものである。

こうして十三世紀のなかばには、メナム(正しくは、チャオプラヤ川「メナム」とは、“川”の意)の中流域を占めて、スコタイ朝を建てる。

中国では、これを「暹(せん)」とよんだ。

ところが十四世紀の半ばになると、メナム下流域のロプブリ付近からあたらしい勢力がおこる。

この方面にのびていたカンボジアの勢力をしりぞけ、都をアユタヤにさだめた。

これがアユタヤ朝である。ところでロプブリの地方は、中国で「羅斛(らこく)」として知られていた。

よってアユタヤ朝も「羅斛」とよばれる。

それがスコタイ朝をほろぼして、タイ全土を統一したのは、一三四九年のことであった。

「羅斛(らこく)」が「暹(せん)」を合わせたわけである。

中国では、これよりタイのことを「暹羅(せんら)」とよぶ。

なお、タイというのは「自由」を意味し、かれらの自称である。 旧称は「シャム」であった。 |

|

明朝が成立すると、アユタヤ朝はしきりに使者をつかわし、朝貢して親善をはかった。

しかしそれが南方にまで力をのばし、マラッカなどから救援をもとめられると、明朝としても捨ててはおけない。

そこでアユタヤ朝に対して戒告の勅諭を下した。

また鄭和は、マラッカの首長を「満刺加国王しに封(ほう)ずるとの詔勅をもたらした。

これはマラッカが明朝に服属する一国なることを、明らかにしたものである。

こうなるとマラッカを侵すことは、明朝に対する反逆と見なされるわけである。

さてマラッカからは、スマトラをへてセイロンにむかう。

ガレに上陸し、その地の仏寺にまいり、たくさんの供物をささげて供養をいとなんだ。

この仏寺こそ「南海神」である。

鄭和はさきに永楽帝が「南海神」をまつったとき(永楽七年二月一日)の詔文を、石碑に刻して建立した。

この石碑は一九一一年、ガレにおいて発見されたのである。

そのときは町のなかの溝(みぞ)の蓋(ふた)石になっていたという。

いまはコロンボの国立博物館に蔵せられている。

碑文は、漢文のほか、タミール語とペルシア語をもちいて記された。

タミール語はセイロンや南インドで用いられてきたものであり、ドラビダ語系に属する。

ペルシア語は南アジアのイスラム教圏において、ひろく用いられた国際語であった。

よって、主体となる漢文に、この両国語による訳文をくわえたのであろう。

供養や建碑とならんで、前回とおなじく、セイロン国王を招諭した。

しかし国王アラガッコナーラは、依然として服従しない。

かえって反抗しようとしたので、やむなく去った。

それから鄭和の艦隊は、カリカットまでおもむき、帰路にふたたびセイロンに寄った。

ここで大事件がおこった。

セイロン国王は親善をよそおって鄭和をまねき、ひそかに五万余の兵を発して艦隊をおそわせた。

かつ、木をたおして鄭和らの帰りみちをふさいだ。

さとったときは遅かった。

もはや港へかえることはできない。

しかし鄭和は二千余の兵をひきいていた。

よって伝令を発して、他の道から艦隊に連絡をとり、死力をつくして攻撃をふせぐことを命じた。

みずからは二千余の兵をもって、間道から王城にいたる。

不意をついて攻め、たちまち王城をのっとった。

ここに国王をはじめ、大官たちをとりこにする。

王城はコック(あるいはガンボラ)にあった。

そこから港にいたるまでは「二十余里」であったというから、艦隊が寄港したのは、おそらくコロンボであろう。

艦隊を攻めていたセイロン軍は、王城がうばわれたことを知ると、ひきかえして、逆に王城をかこんだ。

こうして戦うこと六日。

つぎの明けがた、鄭和は国王たちをとらえたまま、門をひらいて突出した。

戦いながら障害をとりのぞき、そうして進む。

日の暮れるころ、ようやく艦隊までかえりついた。

大きな勝利をおさめて艦隊はいよいよ帰途につく。

マラッカ海峡をこえてからは、マライ半島の東岸にそって北上し、バハンやケランタンなどの国を招諭したようである。

帰国したのは永楽九年(一四一一)六月、マラッカ国王は謝恩のため、みずから同行した。

永楽帝は、新都の北京にうつっていた。

捕虜とされたセイロン国王アラガッコナーラも、北京までともなわれた。

しかも永楽帝は中華の天子としての襟度(きんど)をしめし、国王をゆるして帰国させる。

ただし新しい国王として、その一族の賢者を立てさせたのであった。

それがパラクカーマ・バーフ六世である。ともあれ、このたびの出来事は、セイロンの歴史の上でも特筆される大事件であった。

|

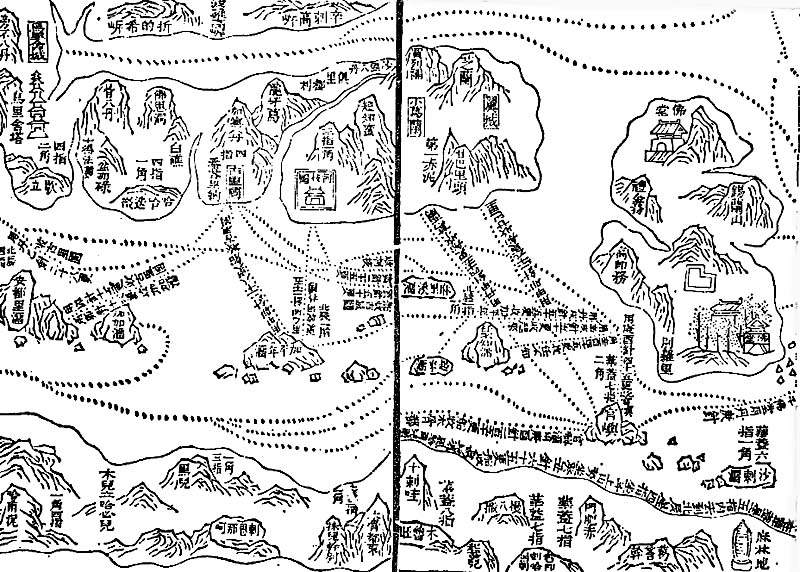

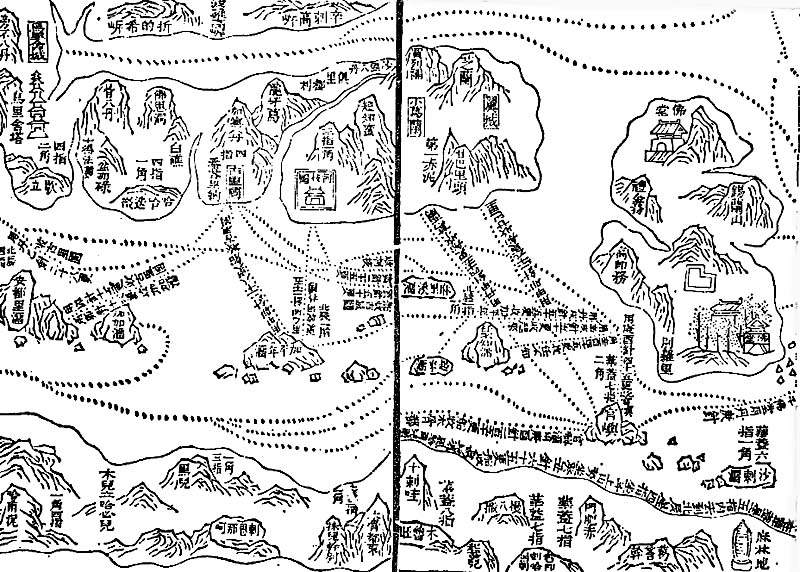

セイロン〜インド〜アフリカの古図(武備志)

|

4 アフリカに達す top

永楽十年(一四二一)十一月になると、鄭和はまた南海への出征を命じられた。

このたびは、インド以西の諸国へもおもむくべきことが、しめされている。

遠征の規模は、いっそう拡大されたわけであった。

準備をととのえ、信風(モンスーン)を待つこと、ほぼ一年、永楽十一年十一月に、艦隊は出航した。

これまでと同じような航路をとって、カリカットに達し、さらに西へ航して、ペルシア湾頭のオルムズをおとずれた。

そこはペルシアの門戸であり、そのころは東西貿易の要衝として、もっとも栄えた港であった。

その帰路、鄭和の艦隊がスマトラに寄ったとき、また一つの事件にぶつかった。

なお、ここでいうスマトラは、いまのスマトラ全島のことではない。スマトラ島には、いくつもの勢力が割拠しており、そのうち東北端、いまのアチェに拠った国が、すなわちスマトラ国であった。

さてスマトラ国王は、その名をザイヌル・アービディーンといった。

永楽三年(一四〇三)以来、明に朝貢し、国王に封ぜられている。

ところが、スカンダルという者があらわれ、やはり王と称して勢力をあらそうに至った。

よってザイヌル王は、明朝に事情をうったえ、救援をもとめた。

鄭和は、このザイヌル王をたすけるために、スマトラに寄ったのである。

スカンダルは大兵をあつめて、明軍をむかえた。

これを鄭和は打ちやぶり、鳥の西北端にあるランブリ国まで追いつめて捕え、妻子ともども捕虜として連れかえった。

スマトラにおける内乱もこうして平定されたのである。

鄭和は永楽十三年(一四一五)七月に帰国した。

南海の多くの国は、このたびも朝貢の使者を同行させている。

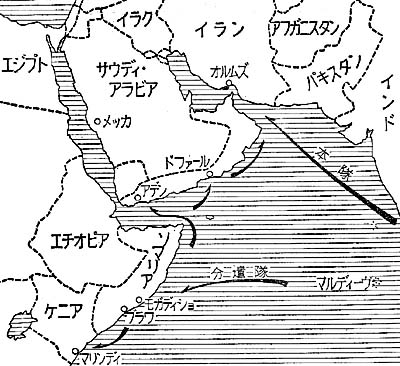

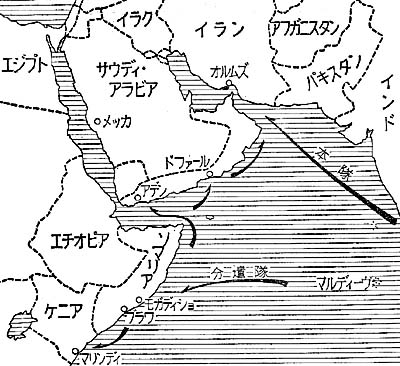

ところで、この第四次の遠征においては、途中で鄭和の本隊とわかれ、はるかにアフリカの東岸にまで達した一隊があった。分遣の艦隊は、スマトラの付近でわかれた。

そして鄭和の本隊よりは一年以上も遅れ、永楽十四年の十一月に帰着した。

かれらはインド洋をまっすぐ西へ航して、マルディーブ諸島をすぎ、アフリカ東岸のモガディショに達した。

そこから南下し、ブラワをへて、マリンディにおもむく。

すでにケニアの地であった。これよりは北に転じ、アラビア南岸のアデンから、ドファールをへて、オルムズに寄る。

そこからはカリカットをへて帰ったのであった。 |

|

中国の艦隊がアフリカの沿岸に達したことなどは、まさしく空前の壮挙である。

アラビアやアフリカの諸国が、朝貢してきたということも、はじめての盛事である。

永楽帝の遠大なる計画は、こうしてみごとな実をむすんだ。

ただし、かれらがアフリカにまで達することができたことについては、イスラム商人の協力があったに違いない。

イスラムの船乗りたちこそ、中国からアフリカまで、インド洋をまたにかけて往来していたのである。

このときより八十年ほどのちに、バスコ・ダ・ガマがアフリカの南端をまわってカリカットに達するが、アフリカ東岸からインドまでの航路は、イスラム商人のみちびきによったのであった。

ところで分遣隊が帰還したとき、アフリカ・アラビアをふくめて、十八国からの使者をともなっていた。

これらの使者を、それぞれの本国へおくるため、永楽十四年(一四一六)十二月、またも鄭和は出使を命じられる。

あくる十五年(一四一七)の秋、第五次の遠征隊は出航した。

このたびも鄭和はオルムズまでおもむいたようで、永楽十七年(一四一九)七月に帰国した。

また途中からアフリカ、アラビアにむかう艦隊を分遣したことも、前回と同様であった。

そうして分遣隊は、マルディーブ諸島からアフリカ東岸へ、北上してアラビアへというコースをまわって、永楽十八年に帰国したのである。

これら二回の遠征(第四次、第五次)において、インド洋に面する主要な港は、ことごとく巡回された。

南海についての中国人の知見は、いちじるしく拡大した。

それは同時に、明朝の貿易圏が、遠くアラビアやアフリカにまで及んだことを、意味するものであった。

南海の果ての国からは、それまで中国人が見たことのない珍獣を貢献(こうけん=貢ぎ物)してきた。

たとえば、オルムズから献上されたものに、獅子(ライオン)や金銭豹(金の斑点をつけたヒョウ)や大西馬(アラビア馬)であった。

アデンから献上ざれたものには、長角馬哈獣(ちょうかくまはじゅう)とよばれたものがあった。

これは長い角をつけたマハ、すなわちオオカモシカのことである。

アフリカ原産であった。

また注目すべきものに麒麟(きりん)があった。

これはジラフのことである。なぜ、ジラフのことを麒麟とよんだのか。

ソマリアにおけるジラフの呼び名が“ギリ”であった。

それに加えて、新来の珍獣たるジラフのからだつきが想像上の霊獣たる麒麟と以ているところが多かった。

古典によれば、麒麟は皇帝の徳が特別に高く、卓越しているとき(天下泰平のとき)にのみ出現するという。

つまり瑞祥(ずいしょう)をしめす獣であった。

そこで麒麟とよばれたジラフが献上されると、ひと騒ぎがもちあがる。

帝徳をたたえる詩や文がつくられ、皇帝にささげられた。

永楽帝も、はじめは祝辞をうけつけなかったものの、しまいにはみずから王宮の門まで出むき、いかめしく威儀をととのえて、このアフリカ産の瑞獣(ずいじゅう)をうけとったのであった。

そのほか、アフリカのモガディショ国からは、獅子ならびに花福禄という獣が献上された。

花福禄というのは、ゼブラ(シマウマ)である。

ブラワ国からは、一日千里をゆくという駱駝(らくだ)と駝鳥(だちょう)とを献じていた。

いずれも「山に蔵(かく)れ海に隠れる霊物、砂に沈み陸に棲(す)む偉宝」とよばれるにふさわしいものであった。

5 天妃宮の碑石 top

永楽十九年(一四二一)正月、鄭和は六回目の出使を命じられた。

このたびは四十一隻をもって、その年のうちに出発する。

そして翌年八月に帰還した。

それまでの遠征にくらべて、海外にあった期間はいちじるしく短い。

おそらく鄭和はスマトラまでおもむき、そこから引きかえしたものであろう。

しかしスマトラからは、やはり艦隊の一部をさいて、アフリカ東岸やアラビアの諸国を歴訪させている。

鄭和が帰った翌年、すなわち永楽二十一年(一四二三)九月、この分遣隊は十五の国からの使者、于二百人をともなって帰朝した。

このなかには、アデンやドファール、またブラワやモガディショなどの諸国がふくまれている。

つづいて永楽二十二年(一四二四)正月、鄭和はパレンバン(旧港)への出使を命じられた。

これはそれまでの遠征とは目的も違っており、また八月ごろには帰還しているから、きわめて短期間のものである。

よって、いわゆる鄭和の「西征」のなかには数えられない。

パレンバンでは、華僑の頭目として施進卿なる者が、その地位を明朝からみとめられ、旧港宣慰使に任ぜられていた。

その施進卿は永楽十冊一年(一四一六)に死んだ。

ところで施進卿には済孫という男子がいたにもかかわらず、あとをついだのは女子であった。

そこで相続あらそいがおこったらしい。

宣慰使の職も、しばらく空席となっていた。

やがて施済孫は、パレンバンの支配権をにぎって、明朝に使者をおくり、宣慰使の職をつぎたいと願いでた。

よって永楽帝はこれをゆるし、勅印をたまわるために、鄭和をつかわしたのであった。

しかし鄭和がパレンバンから帰国したとき、すでに永楽帝はモンゴル親征の途上において死去していた。

ついで立ったのは仁宗洪熈(こうき)帝である。

一代の英傑が死んで、明朝の対外政策は一変した。

すなわち洪熈帝は、その即位の詔のなかで、南海への遠征は、ことごとく停止することを明らかにしたのである。

国威を宣揚するといっても、あまりにも莫大な費用を要することが、考慮された結果であった。

鄭和および、鄭和のひきいていた軍隊は、南京の守備を命じられた。

洪熈帝は在位わずかに八ヵ月で死去する。

ついで、その子の宣宗宣徳(せんとく)帝が立ったが(一四二五)しばらくの間は前代の方針がうけつがれた。

よって南海への遠征もおこなわれず、海外の諸国から朝貢してくることも、まれであった。

しかし宣徳帝は、祖父の永楽帝に似て、すこぶる英気にとんだ君主であった。

かっての雄図をしのび、宣徳五年(一四三〇)には南海への遠征を思い起つにいたる。

またも司令長官として起用されたのが、鄭和であった。

じつに七回目の出使である。六十一隻の大艦隊は、二万七干五百五十名の人員をのせて、宣徳五年閏(うるう)十二月(一四三一)、南京の北方から出帆した。

こうして、その年のうちに劉家港にいたり、年をこして二月の末には福州の東方にある長楽港に達した。

ここで万般の準備をととのえ、六年十二月、かれらにとって最後の航海に乗りだすのである。

その間、鄭和は艦隊の首脳部とともに、劉家港および長楽において、その地の天妃宮に、航海の安全をいのっている。

天妃宮とは、海の女神をまつった祠堂であった。

しかも重要なことは、この両宮に碑石を建てたのである。

すなわち、これまで六回にわたる遠征においては、この海神より霊験あらたかな庇護をうけたことを感謝し、あわせて南海の諸国へ往迴した歳月をしるして永久に伝えようとしたのであった。

こうした碑石のあることは、ひさしく忘れられ、学者の注意もひかなかった。

それが一九三五〜六年(昭和十年〜十一年)の間に、劉家港のものに碑文(書物にのせられたもの)が、長楽のものは碑石そのものが発見されたのである。

鄭和みずからが建てたものであるから、その記すところは、もっとも信頼するに足るということができよう。

たとえば、第二次の遠征(永楽五年=一四〇七)は、従来は鄭和の「西征」として数えられていなかった。

その存在が見すごされていたのである。

しかし二つの碑文には、「永楽五年に舟師(艦隊)を統領して」、ジャワからカリカットまでおもむいたこと、そして「七年にいたりかえった」ことが、はっきり記されている。

また永楽帝の末年に、鄭和がパレンバンに使いしたことは、かつて第六次の遠征として数えられていた。

しかし碑文では、この出使のことを挙げていない。

いわゆる鄭和の「西征」が前後七回あったということは、その数こそ従来も現在も同じであるが、その内容は碑文の発見によって、考えかたを変えねばならなくなったのである。

6 最後の航海 top

第七次の遠征に関しては、くわしい記録が伝わっていて、ほとんどその全貌を知ることができる。

一行の総勢は二万七千五百五十名であったが、そのなかにはさまざまの職種がふくまれていた。

おもなものを挙げれば、つぎのごとくである。

官校…将校。旗軍…兵員。火長…下士。舵工…操舵手。

通事…通訳。辯事(べんじ)…主計士。書算手…主計員。医士。

鉄匠、木匠…工作員。水手…水夫。 |

こうした人びとが、一隻について四百五十人以上も乗りくんだ。

船は「宝船(ほうせん)」とよばれ、三本の檣(しょう=マスト)を高く立てた。

これに帆をはって走るのである。

また第七次の船については「大八櫓(ターパールー)、二八櫓(アルバールー)」などと名づけられていたところから見れば、無風のときには櫓をもちいたに違いない。

ひとつひとつの船にも、名前や番号がつけられていた。

「清和」「恵康」「長寧」「安済」「清遠」などという名が伝えられている。

武力をもちいての遠征というよりは、平和と友好の増進という気持が、これらの船名からうかがわれるであろう。

このたびは艦隊の寄港地や、行程なども、くわしい記録がのこされている。

それによって、当時の航海のようすをしのぶこともできる。

南京

劉家港(上海の西北)

長楽港(福州の東)

五虎門(閩江の江口)

チャンパ

(新州)キニョン

ジャワ

(スラバヤ)

パレンバン

マラッカ

スマトラ

セイロン

(ペルワラ)

カリカット

オルムズ

カリカット

スマトラ

マラッカ

チャンパ

南 京 |

発

着

着

発

着

発

着

着

発

着

発

着

発

着

発

着

発

着

発

着

発

着

発

着

着

着 |

宣徳五年闊十二月六日(太陽暦では、すでに一四三一年である)

閏十二月二十一日

六年二月二十六日

十二月九日〈航行十六日〉

十二月二十四日

七年一月十一日〈航行二十五日〉

二月六日

六月十六日〈航行十一日〉

六月二十七日

七月一日〈航行七日〉

七月八日

八月八日〈航行十日〉

八月十八日

十月十日〈航行二十六日〉

十一月六日

十一月十日〈航行九日〉

十一月十八日

十一月二十三日〈航行三十五日〉

十二月二十六日

八年二月十八日〈航行二十三日)

三月十一日

三月二十日〈航行十七日〉

四月六日

四月十二日〈航行九日〉

四月二十日(これより南シナ海を北上)

五月二十六日

七月六日 |

これでみると、往路のスマトラからセイロンまでには、二十六日を要している。

ところが帰路は、カリカットからスマトラまで、十七日しか要しなかった。

この間の事情も、べつの記録によって確かめられる。

すなわち往路には海上で雨にあって「風水も不順」、たまたま十月二十三日、ニコバル(あるいはアングマン)諸島にいたった。

よって、ここに碇泊すること三昼夜、もって風水の難をさけたのであった。

ところで鄭和は、このたびも艦隊の一部をさいて別行動をとらせている。

そのうち七人の通事(通訳)は、カリカットから西方へむかい、紅海を北上してはるばるメッカをおとずれた。

メッカこそは、イスラム教の聖地である。イスラム教徒として、メッカ巡礼は人生における最大の願望である。

鄭和もイスラム教徒であり、みずからはメッカ巡礼を果たせなかったけれども、その部下をして代参させたのであった。

メッカにおもむいた一行は、帰途にアデン、ドファールに寄り、それぞれの国から使者を伴って、オルムズで本隊に合した。

7 西洋と東洋 top

鄭和の西征は七回をもって終わった。いや、大規模な海外への遠征そのものが、これを最後として、おこなわれなくなったのである。

こののち明朝の対外政策は、ふたたび消極的となって、南海へ招諭の使者を発することもなくなった。

それにしても鄭和が、このように七回まで南海につかわされたのは、どういう目的からであったろうか。

建文帝のゆくえをさがすため、と説明されたこともあった。

しかし、それだけのために、これほどの大遠征がくりかえし実行されるわけがない。

やはり真の目的は、永楽帝が威勢を遠く海外におよぼそうとした、というところに求められよう。

北方のモンゴルには、五たびも親征した永楽帝である。

南海に対しても、大艦隊をもって大明の国威を発揚しようとしたに違いない。

しかも鄭和の出使は、単なる遠征ではなかった。

それは大規模な官営の貿易であった。

もちろん永楽帝の代になっても、民間の貿易は厳禁されている。

貿易は皇帝によって統制され、朝貢(ちょうこう)という形をとるものでなければならなかった。

服属した諸国から貢物をささげると、その代償として明朝の「天子」からは賜品をあたえる。

それは物資の交換であり、すなわち貿易であった。

鄭和の西征にもちいた船は「西洋宝船」とか「西洋取宝船(しゅほうせん)」とか呼ばれた。

そして、ほとんど定期的に、おなじ方面におもむいた。

こうしたことも、鄭和の遠征が貿易を目的としていたことを物語るものといえよう。

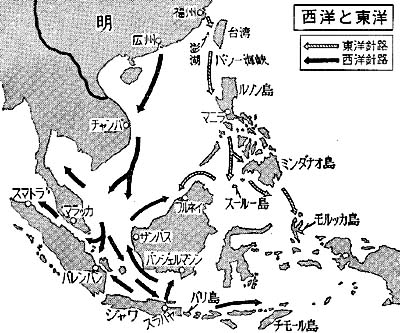

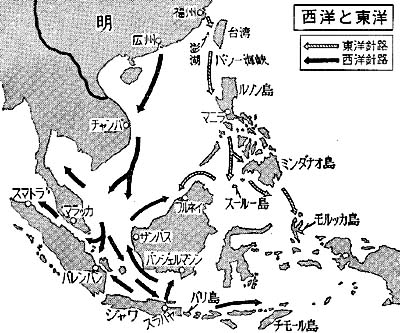

ところで、ここに用いられた「西洋」の語は、いま、私たちがつかっている西洋の意味ではない。

中国人は元代の末ごろ(十四世紀なかば)から、南海の諸国を西洋と東洋とに大別していた。

その境界は、いまのボルネオ島の北部にあるブルネイであった。

ブルネイは「東洋の尽きるところ、西洋の起こるところ」だったわけである。

こうした区分は、そのころの航路にもとづいたものと考えられる。

すなわち西洋針路にそったところが西洋列国であり、東洋針路にそったところが東洋列国とよばれたのであった。

早くから開かれたのは、西洋針路である。

中国の南部から、海岸にそって針路を西にとり、スマトラ島をへて東に転じ、ジャワ島に達する。

それからバリ島をへてチモール島にいたる航路と、東北をさしてボルネオ島の南岸から西岸をまわって、ブルネイにいたる航路があった。

またスマトラ島からは、マラッカ海峡をへてインド洋にでる航路も、古くから開かれている。 |

|

これは鄭和の艦隊がとおった航路であり、イスラムの商船が往来した道であった。

そのころの呼びかたにしたがえば、鄭和はまさしく「西洋」におもむいたのである。

西洋の諸国は、文化も進み、物資もゆたかであった。

というのも、中国との間はもちろん、インドや西アジア地方との交通が古くからさかんであったためである。

ところが東洋は、交通が不便のために開発がおくれた。

中国からは近いといっても、まだ当時は台湾がまったくの蕃地(ばんち)である。

中国の領土にもなっていない。その南方にはバシー海峡があって、これまた航海の難所であった。

陸影を見ずに大海をわたることは、容易ではない。

それはヨーロッパの歴史をみても、わかるであろう。

大海をわたることができるようになったのは、羅針盤が用いられてから後のことである。

そして中国では、すでに宋代から羅針盤が用いられていた。

これによって、はじめて東洋針路が開かれる。

あたらしい航路であった。

東洋針路は、福建の港から澎湖(ほうこ)島、台湾をへて、ルソン島におもむく。

そこから南下し、ミンダナオ島をへてモルッカ諸島に達するものと、スールー島をへてブルネイに達するものとがあった。

すなわち、ブルネイが東洋の終点だったわけである。

やがて西方からヨーロッパ人が渡来する。

中国人は、それまでの「西洋」のかなたに、さらに大きな海洋と、強力な国のあることを知った。

そこで、「大西洋」という呼びかたが生まれてくる。

西洋のしめす範囲が拡大するとともに、やがて東洋も、中国から見て東方の全体をさすようになっていった。

まず台湾が東洋にふくまれ、さらに日本もふくまれる。

あげくの果てには「東洋」といえば、日本だけをさすようにもなってしまった。

今日の中国で、俗に「東洋」といえば、日本のことなのである。

私たち日本人は、東洋といえばアジア全体を、西洋といえばヨーロッパ(およびアメリカ)をさす。

これも東西洋の変わった用い方である。

top

**************************************** |