|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13

14 15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

15 イスラムとインド

1 インドの征服者

top

一九四七年八月のなかば、インドとパキスタンの両国が独立した。

その結果、インド連邦をつくったのはヒンズー教徒で、インドのイスラム教徒は、ほとんどすべてパキスタンにいってしまったというふうに思っている人が多い。

しかし、多年にわたるイギリス支配をぬけ出た二つの国家が、二つのことなった宗教のゆえに分裂して独立したとみるのは、かならずしも正しい見かたとはいえないのである。

人口統計をみても、インドとパキスタンの両国ともに、十人に一人をやや上回まわるほどの割合で、それぞれイスラム教徒とヒンズー教徒たる国民がいる。

インド連邦におけるイスラム教徒の数をみても、いまの日本の総人口のほぼ半分に近い、約五千万ちかい人たちが住んでいるのである。(一九七二年、パキスタンからバングラデシュ分立)

インド半島の全域でみるとどうだろうか。大ざっぱにいうと、ほぼ四人に一人の割合で、イスラム教徒がいることになる。インドといえば、すぐ仏教とヒンズー教徒のことを思う。

もともと西アジアにおこったイスラム教が、いったいどのようにして、この南アジアの地に入りこみ、民衆のあいたに根をおろすようになっていったのであろうか。

それには、いろいろな歴史的な背景を考えてみなくてはならない。

教科書には、まず八世紀のはじめに、イスラム教徒たるアラブ人の勢力が、インダス下流のデルタ地帯に侵入したことが記されている。

この「インド征服」として知られたできごとは、ウマイヤ朝治下のイラク太守がおくった軍隊によるものであった。

しかし、この征服もインドの他の地域には、ほとんど影響をおよぼさなかった。

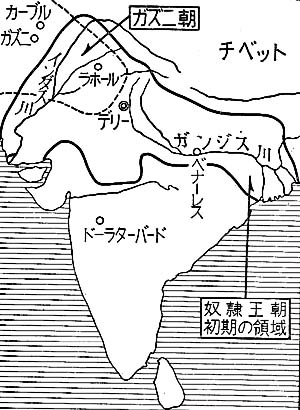

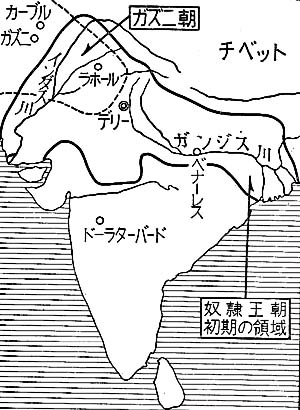

教科書は、その後のイスラム教徒によるインド征服の歴史を述べるにあたって、ガズニー朝のマフムードや、ゴール朝のムハンマッドという二人の武将の、たびかさなるインド侵入にふれ、そのあげく十三世紀のはじめに、デリーを首都として奴隷王朝が成立したと記している。

このように、イスラム教徒たるトルコ人の勢力によって、北インドの支配が成立し、その後のインドは、権力のおもむくところ、イスラム化の道をたどらざるを得なかった、といっているかのようである。

なるほど、そういうことも、ある程度はあたっている。

しかし、うっかり読んでいると、私たちは、大切な点を見うしなってしまう。

「片手に剣、片手にコーラン」、あるいは「イスラムか、しからずんば死か」とまでいわれたイスラム教徒の軍隊も、インドにおいては例外的な場合をのぞくと、このきまり文句から想像されるような、野蛮で強引な態度は、ほとんどとらなかったのである。

ヨーロッパ中世の十字軍の狂熱ぶり、またティムールや後代のオスマン・トルコの勢力に圧倒されたヨーロッパ人が、相手のイスラム教徒の、「野蛮」で「非文化的な」「残虐」ぶりを、必要以上に強調せざるをえなかったという事情が、インドにおけるイスラムの侵入の歴史をも、ずいぷんとゆがめてしまっている。

なるほど、ガズニーのマフムードのインド侵入は、インドの富を伝え聞いたトルコ人が、戦利品めあてに侵略をおこなったものにちがいない。

だから、かれらは、インドへはいってきても、繁栄した町をねらいうちしている。

おもてむきは、異教徒征討の「ジハード」(聖戦)をとなえながらも、じっさいは、金目のものや、貴金属を奪いとり、そのうえ奴隷として高く売れるような屈強な若者や、美少女たちを連れ去ったのである。

西インドのソムナートというヒンズー寺院は、マフムードの侵入軍によって掠奪をうけた。

これはインド人ならば、だれでも知っている有名なできごとである。

こうした偶像破壊の「聖戦」の目的も、じつは金銀宝玉をちりばめた多くの神像や、宝物にあったことは、疑いをいれない。

それは価格にすれば、二万ディナールにものぼったという。

しかしゴール朝の征服となると、やや違ってくる。

かれらのインド征服軍は、ヒンズー王の勢力を倒しても、そのあとでまた、もとの支配者やその一族に統治の実権をまかしている。

デリーを首都として、最初のスルタン制を確立した「奴隷王朝」(一二〇六〜九〇)の王たちの場合には、こうした姿勢が、いっそうはっきりとしてくる。

かれらにとっては、インドの農民からとりたてる地税が、けっきょくは権力をささえる最大の経済的な基盤であった。

だから、それまで支配者として、インドの農民のうえに君臨していたヒンズーの王たちをそのままにしておき、その行政制度をもフルに利用した。

そうすることが、じぶんたち少数の、外国人たる征服者にとって便利で、しかも現実的なやりかただったからである。

「憎むべき、いやしむべき偶像崇拝」の邪教たるヒンズー教の精神的指導者とけなしていた、あのバラモンたちに対しても、イスラム教徒のスルタンや貴族たちは、決してあらあらしい手だてはとらなかったのである。

そればかりか、ヒンズー寺院やバラモンたちに対して、いろいろな税を免除するという特権をさえあたえている。

いってみれば、北インドを侵入し、支配したトルコ人やアフガン人の征服者たちは、きわめて低姿勢であった。

だから、剣をふりかざしての強制的改宗とか、改宗しなければ死か奴隷に、といったようなことは、実際にはおこなわれなかった。

十三世紀から十六世紀にいたる「デリー諸王朝」の歴代の王たちの大部分は、ヒンズー教徒に対して、きわめて寛容な政策をとったのである。

|

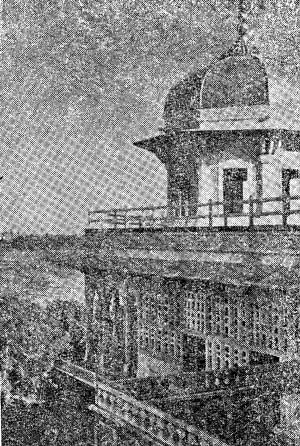

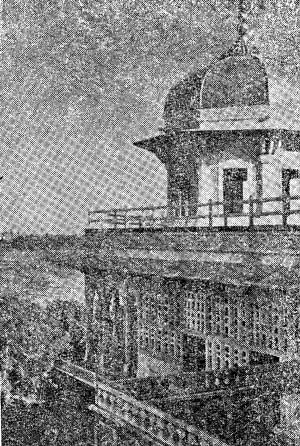

クツプ・ミナール(奴隷王朝初期の塔)

|

2 デリーの王たち top

ヒンズー教という宗教には寛容であったとはいえ、北インドに権力をうち立てたスルタンや貴族たちは、中世のどの国の支配者とも同じように、主権者としては、あくまで絶対的な強権をもって相手にのぞんだ。

また権力をめぐって、貴族同士がその派閥をつくって争ったが、そうした面では、力の政治や策略がものをいったのである。

十四世紀の前半にアジアを旅行したモロッコ生まれのアラブ人、イブン・バツータの有名な旅行記から、その頃かれが仕えたツグルク朝のムハンマッドについての記述を、すこし引用してみよう(引用には、前島信次訳『三大陸周遊記』を参考)。

ムハンマッド・ビン・ツグルクは、なんびとにもまして、人に物をあたえることを好むとともに、他人の血を流すことがもっとも好きである。

王宮の門からは、たえず、この王によって富をあたえられた貧乏人が出ていくかと思えば、王によって命を絶たれたものの死体も運び出されている。寛大で勇敢、しかも残虐で、横暴の君主である。

インドの国王は、大小の諸侯のもとに密偵をおいて、あらゆることを報告させるのが常である。

それには奴隷をつかうとともに、女奴隷を下女としてもぐりこませてある。

また掃除婦たちをいたるところに入りこませ、その女たちが、女奴隷からの情報をあつめて歩く。

つまり権力者は、スルタンから有名な貴族にいたるまで、みんなスパイをやとっていて、たがいに探(さぐ)り合いをしているのである。 |

このツグルク朝のムハンマッドという王を、「天才と狂人」の性格をあわせもった支配者といった人もいる。

かれのやったことのなかで目だつのは、せっかく大都城をつくりあげたデリーから、十年もたたないうちに、首都を遠くインドのまんなか、デカン高原西部のドーラターバードヘ移してしまったことである。

「三日後には、デリーには、だれひとり残らぬようにせよ」というお触書(ふれがき)がまわされたと、イブン・バツータは書いている。かれの記録には、つぎのような話も記された。 |

|

大部分の市民たちは出発したが、なお家にかくれているものもあったので、くまなく家さがしをせよとの命令がでた。

王宮の奴隷たちが、町で二人の男を見つけたが、そのひとりは半身不随の身で、もうひとりはめくらであった。

王のもとへつれていくと、半身不随の男のほうを大砲の弾のかわりにうちとばし、めくらのほうは、デリーからドーラターバードまで、四十日行程の道をひきずってゆけと命じた。

あわれにも、この男は途中で、体がパラパラとなり、ドーラターバードについたのは、なんと、その男の片足だけだった。

ある信用できる人が私に語ったところでは、ある晩、王が、王宮の高楼に立ってデリーの町をながめていたところ、火の気も煙も、まったく絶えはてていた。

国王は、これでわしもやっと満足し、気持も落着いたぞ、と述懐したそうである。 |

この話は、ときにイブン・バツータの旅行記にみられる独特の誇張があるかもしれない。

しかし中世インドの支配者の性格の一端を、まことによく示しているエピソードといえないことはあるまい。

さてデリーを中心に、およそ三百余年にわたって、トルコ人やアフガン人の五つの王朝がつづいたことから、イスラム系の王権の支配も、しだいに定着していった。

アラブ人やペルシア人、それにアフリカからやってきた人たちも、官吏として、あるいは文人や学者や思想家として、インドに住みついた。

モンゴル人が、アッバース朝の都バグダードを占領した十三世紀の後半からは、西アジアや中央アジアにおけるイスラム系の王国の諸都市にかわって、デリーはイスラム世界における文化の一中心として、西方の諸国にも知られるようになっていたのである。

イスラムというと、日本人は、すぐに、アラブや中近東の諸民族、諸国家のことを考えてしまう。

これまで、欧米の名の知れたイスラム学者でも、インドや東南アジアのイスラム教徒というと、ややもすれば、「田舎イスラム」というふうな扱いをしてきた傾向がないではない。

しかし、すくなくとも、国の人口の大きさからいうと、世界の国々でイスラム教徒がいちばん多いのは、アラブや中近東の諸国どころか、インドネシアとパキスタンとが、トップに立っているのである。

しかも三番目は、パキスタンとわかれて独立したインド連邦なのである。

インドというと、すぐにヒンズー教徒のことを考えてしまうが、この国の十三世紀以降の歴史は、もはやイスラム教徒の政治的支配や、イスラム文化の影響を考えずして語ることはできない。

音楽・絵画・建築などの芸術や技術の面で、イスラムの影響は、しだいにインドに根をおろしていった。

ペルシア語の詩文も、さかんにつくられた。

今日のパキスタンの国語の一つになっているのは、アラビア文宇をつかうウルズー語であるが、これが成立したのも、この時代であった。

そればかりか、一般の民衆の衣食住の生活にも、イスラムふうの影響はしだいに浸透していった。

こうして、もともと多様であったインド人の生活は、この新しい宗教にともなう生活文化の諸要素を受けいれて、ますます多彩なものとなっていったのである。

3 イスラムの聖者 top

イスラム教徒だったトルコ人やアフガン人の政治的支配が、そのままインド人のイスラム教への改宗をうながした、とは言えない。

多くのインド人が、この新しい異民族の宗教に帰依するようになった大きな原因は、支配者による軍事的な強権によるよりは、じつは平和的なイスラムの宗教者たちによる、熱心な宗教活動の結果だったのである。

もっとも、宗教者とは言っても、スルタンや貴族たちにむすびついていた司法官や御用学者たちは、もっぱら自分たちイスラム教徒の世界のなかのことに忙しかった。

かれらが、イスラムの旗のもとに集めなければならなかった異教徒たるインド人のほうには、あまり目をむけなかった。

インド人、とくに都市の民衆や農民だちと接触して、これらの人びとにイスラムの教えを説いたのは、スーフィーと呼ばれて、イスラム教の神秘主義派に属する一群の人たちであった。

「スーフ」というのは、粗末な衣を意味するのだという説が有力である。

スーフィーの聖者たちは、ふつう、なりふりなどにはかまわずに、質素な庵(いおり)をむすんで、食事もろくなものを食べずに、ひたすら神の恩寵にすがるという、いわば祈りと暝想(めいそう)と修業の毎日をおくるのが常たった。

| 「妙な人がいる。ろくに言葉も通じない。でも、どうやらえらい人らしい。おれたちに教えてくれるバラモンの聖者に似ているが、あの人の神様は、ただ一人、アッラーというのだそうだ。」 |

そんな気持で、インド人は、これらのスーフィーの聖者たちに接し、関心を持ち、そしてしだいに、その教えと雰囲気とに影響されていたのかもしれない。

十二世紀の末から十三世紀にかけて、このようなスーフィーの聖者たちが、バグダードから、イランから、アフガニスタンの高原地方から、つぎからつぎへとインドの地へやってきて、各地に布教の庵をかまえたのである。

なかでも西北インドは、その中心で、とくにデリーには、すぐれた聖者があつまった。

いまでもニューデリーにいくと、インドやパキスタンばかりか、西アジアの人たちにも名を知られているスーフィー聖者たちの墓廟がいくつかあり、にぎわっている。

その周辺の地域には、デリーの王や貴族たちの墓や、かれらが寄進したモスク(礼拝所)などが、ぎっしりとたてこんでいる。

聖者にあやかりたいがために建てたものである。

ヒンズー教徒のなかからイスラム教に改宗する者がでた最大の要因は、このようにスーフィーの聖者の多年の努力によるものであった。

もともとイスラム教とヒンズー教は、一方は絶対的な唯一神教、他方はなんでもかでも神様にしてしまう傾向の多い多神教的な性格を、つよく持った宗教である。

一方は、ともかくも平等連帯の意識がつよく、どんなに人種や民族を異にしようとも、「アッサラーム・アライクム」(あなたに平安がありますように)という挨拶(あいさつ)で通じてしまう宗教である。

それなのに他方は、やれバラモンだ、やれバイシャだ、それに相手にさわれば身がけがれるという、悪名たかい不可触民の差別性まで強調する宗教だったのである。

だからインドにイスラム教の影響が根をおろしはじめると、カーストのひくいヒンズー教徒のなかには、身分的な枠から解放されたいがために、この新しい宗教に改宗する人たちがでてきたとしても、すこしも不思議ではなかったのである。

ところで、ヒンズー教徒の社会はどうだったであろうか。

仏教は、すでにずっと前におとろえてしまっている。

そこでは司祭者たるバラモンたちが、あいかわらず精神的な権威をふりかざして、政治権力をにぎっていた王だちと、たがいにじぶんたちの立場を利用しあいながら、民衆の心と生活とを、宗教の名において支配していた。

そのバラモン支配のたくみな社会的なしくみこそ、カースト制度だったのである。

「カースト」という言葉自体は、もとはポルトガル語の「血統」とか「種」を意味する語であった。

のちにインドにやってきたポルトガル人たちが、このヒンズー教徒の特異な身分制度を、このように呼んで以来、いまでは世界的に用いられるようになってしまった。

要するに、生まれが人間の一生をきめてしまうという、まったく前近代的な身分制度である。

イスラムは、それを変えるのにひと役買ったというわけであった。

4 ヒンズーの改革者 top

しかし十三世紀ごろから、南インドのヒンズー教自体のなかにも、新しい動きがあらわれている。

いってみれば、ヒンズー教のうるさい文献とか、ややこしい儀式にのっとらずに、とにかく、ひたすらに神に祈り、その恩寵にすがろうという考えかたである。

「バクティ」といわれる思想が、それであった。宗教こそちがえ、イスラムのスーフィーの思想と、どこか似かよったものがある。

学者によっては、イスラム教がヒンズー思想へ影響した、と説く人もいるほどである。

とにかく、それまでのヒンズー哲学は、固ぐるしく思弁的であり、バラモンの権威と知識とを大上段にふりかざしたものであった。

それにかわって、このわかりやすいバクティの思想が、まず南インドにおこり、やがてガンジス流域の地方にまで、ひろまっていったのであった。

十五世紀から十六世紀にかけて、ガンジス中流域のもっとも知られたヒンズー教の聖地ベナーレス(ガンジス川沿いの町)に、カビールなる人物がでた。

かれが説いた新しい思想も、そうしたヒンズー教のバクティと、イスラムのスーフィーの思潮(しちょう=支配的な思想)の結果であるとされている。

かれは、バラモンの未亡人の子として生まれたが、やがてイスラム教徒の織物職人の手で育てられた。

ベナーレスには、いまだお千をこす数のヒンズー教の寺院がある。

聖河のほとりには、夜となく昼となく、いつも善男善女があつまってきて沐浴(もくよく)し、祈りをささげる。

瞑想にふけるバラモンの姿も多くみかける。

いわばインド最大の宗教の町である。

もちろん、カビールの時代にも、いまと同じ雰囲気だったであろう。

そういう聖地ベナーレスで、カビールは、だれに臆することもなく、つぎのようなことをいったのである。

「ラーマの神とか、シバの神とか、アラーの神といったって、要するに神は一つ、同じものにすぎないではないか。」

「ヒンズーといおうと、イスラム教徒といおうと、結局は、どちらの連中も、同じ大地の上に住んでいるのではないか。

一方はベーダを読み、一方はコーランを読むだけの違いである。

土器にしたって、さまざまな名前を持ってはいるが、もとはといえば同じ土でこしらえたものではないか。」

「みんな聖なる川といって、よろこんで水をあびている。考えてみれば、まったく無駄なことだ。

神の像だといっておがんではいるけれども、考えてみれば、石ころのかけらにすぎないではないか。

そんなことをするくらいなら、ひき臼(うす)をおがんだほうが、よっぽどましてある。」 |

今日でさえ、敬虔(けいけん)なヒンズー教徒の前でそんなことを言ったとしたら、たちまち、かれらの怒りを買うにちがいあるまい。

ましてや、中世の社会、それも人間の本当の自由や人権が、ほとんど認められていなかった時代、しかも聖地ベナーレスで、このような言葉をつぎつぎと言ってのけたカビールこそは、真の改革者の名に値する人物といっていいかもしれない。

ほぽ同時代に、ベンガルには、チャイタニヤというヒンズーの聖者がでた。カビールもそうであったが、かれもむずかしいサンスクリットの聖典の引用などにはこだわらずに、素朴な農民や町の下層の人たちにもわかるような言葉で、ヒンズーの教えを説いた。

チャイタニヤの弟子たちは、だれにもわかる特殊な詩歌をうたいながら、信者たちが行列をつくって、町なかや村を歩きまわったので有名である。

この聖者を先頭に立てて、信者たちの行列は、村から村、町から町へゆくうちに、その数もしだいにふくれあかっていった。

その社会的影響を意識して、ときの支配者たちも、かれらの動向には、つねに注意をはらっていたという。

インドにも、デカン高原地方にも、同じような傾向がみられたが、西北インドのパンジャーブ地方には、イスラム教の影響をつよく受けながら、ヒンズー教を改革した人物があらわれた。

十五世紀から十六世紀にかけてのグル・ナーナクである。かれは、シク教の始祖とされている。

日本に来るインド人のなかに、きれいな色とりどりのターバンをかぶっている者が多いのに、気づいている方もあろう。

りっぱな口ひげやあごひげをはやし、屈強な体格をした連中で、ハンサムな男もすくなくない。

この人たちこそ、ナーナクの教えをまもるシク教徒なのである。

古いヒンズー教徒とことなり、一神教を前提とし、偶像崇拝を禁じ、カーストの差もあまりつよくは主張しない。

そして自分たち自身の「聖書」を持っている。

インドの社会で軍人や外交官、スポーツマンなどを多くだしているシク教徒も、じつは中世のインド・イスラムの思想と社会の所産にほかならない。

こうした宗教や思想や社会の変化は、支配者にも影響をあたえずにはおかなかった。

デリーの王や貴族たちは、いずれもこれら宗教思想家たちの社会的影響力に注意をはらっていたが、なかでも、ムガル帝国の第三代皇帝アクバルは、こうした点では異色の帝王であったといえよう。

みずからはイスラム教徒でありながら、仏教やヒンズー教、それに拝火教やキリスト教にまで関心をよせ、たがいに異なった宗教者を一堂にあつめて対話をさせた。 |

シク教本山に集まる教徒たち

|

あげくのはてには、みすがら「神聖宗教」という、諸宗教を合一するような思想をあみだしたのである。

アクバル自身、ヒンズー貴族の娘を妃の一人とし、また有能なヒンズー教徒を官吏に登用している。

どこまでが帝国の維持のための政策の意図からでたものか、どこまでがかれ自身の信仰や思想にもとづくものであるのか、その点は、なお検討の余地はあるにせよ、このムガル帝国における最大の君主の宗教思想と、かれの治下における芸術文化は、いわゆるインド・イスラムの歴史の流れを象徴する。

そして現代のインド人の生活と意識にまで、大きな影響をあたえているのである。

5 ムガルの栄光 top

一五二六年、カーブルの小国の王であったバーブルは、パーニーパットの戦いで、デリーのローディー朝の軍を破り、ムガル帝国の基礎をきずいた。

この帝国の三百数十年にわたる支配の期間に、十七人の皇帝が王座にすわった。最後の皇帝バハーズル・シャーは、十九世紀なかばの「セポイの反乱」の結果、ビルマのラングーンに流され、異国に獄死した。

この悲劇の大物のほか、一般の人たちにもよく知られている人物といえば、はじめの六人の皇帝だけにすぎない。

ムガルの初期から中期にかけての六人の皇帝は、それぞれインド史上では、名のとおった人物となっている。

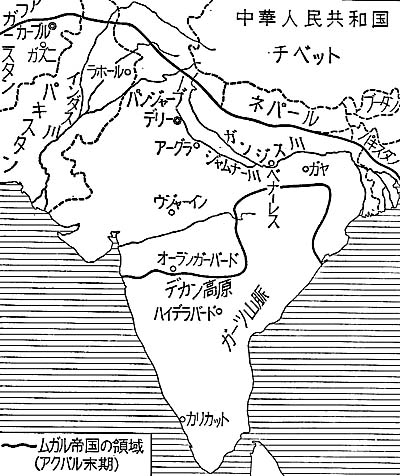

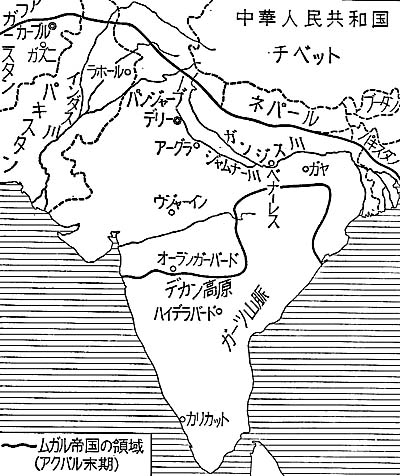

この六人の帝王の、およそ百八十年にわたる治世の間に、ムガルの勢力は、帝国の体制を完成し、その支配も北インド全域から南インドの一部にまで及んだ。

それは広大なインド半島の重要な部分を、ことごとく占めるにいだったのである。

その後のムガル帝国たるや、弱小の皇帝のもとに、デリーに都をおく名ばかりの「帝国」にすぎなかった。

しかも末期には、ようやくインドに権力を拡大してきたイギリス東インド会社によって、その傀儡政権にまでなりさかってしまったのである。

ムガル帝国の初期と中期をかざる六人の帝王たちの治世については、たいていの史書が記している。

そこで、ここではかれらの墓について紹介しながら、その建物を通じてうかがえる、中世インドの帝国の歴史の流れの一端をくみとってみたい。

初代皇帝バーブルの墓だけは、インド国内にはなく、アフガニスタンの首都力ブールの郊外にある。

カブールはひとあし中心部を離れると、もう茶褐色の岩山地帯である。

アフガン人のローディー朝を倒してムガル帝国の基礎をつくりあげたバーブルは、父の血統ではチムールの五代目の孫を称し、毋の血統ではチンギス汗の血統をひいていると称した。

そのバーブルは、どうやらインドの大都市デリーよりも、じぶんが多年にわたって支配していた王国の小都カブールを好いていたらしい。 |

|

しかもバーブルは、なかなか筆のたつ人物であった。

その日誌ふうの記録のなかでは、インドの食べもののまずいこと、気候のわるいこと、インド人のつきあいにくいこと、などを記しており、逆に力ーブルの果物のうまさなどを自慢している。

インドで死んだかれの遺体は故郷のカブールへ運ばれて葬られた。

いまもカブール郊外の岩山の斜面にある静かな庭園の一隅に、チュナールの大樹を背にして、小さな小屋のなかにおかれた小じんまりとした大理石の墓石の下に眠っている。

小屋は、近代になって設けられたものである。

ムガル二代目の皇帝フマーユーンは、長身のなかなかの美男子で、わかいころの生活は恋物語でいろどられている。この皇帝は、アフガン人のスール朝の王シェール・シャーによってインドを追われ、一時はペルシアの地に逃散をよぎなくされた。

しかし、やがてデリーの王座を回復して、ムガル帝国の権威をふたたびもとに戻した。

かれの死後、デリーに建てられた墓は、いまではニューデリーの西部地区にのこっている。

それは、インドの墓廟建築のなかでは、ずばぬけた規模をもつ。

当時としてはインド最大のものであった。

しかも、この墓廟の広大な基壇の四周には、一族郎党から子孫の末にいたるまで、多数の墓をならべる小部屋がならんでいて、現代流にいえば、まさに墓のマンションといった感じである。

三代皇帝はアクバル。古代のアショーカ王とならんで、インド史上もっとも知られた帝王である。

アーグラの北郊、ほど遠からぬ地にある墓廟は、外観も堂々として、しかも落着きのある建てかた。

まことに、このムガル最大の皇帝の墓所たるにふさわしい。

アクバルは帝国の体制を整備し、ムガル支配を安定させたが、同時に「神聖宗教」なる独自の宗教思想を主唱し、みずからをその神に近づけようとつとめた。

この思想家帝王ともいうべきアクバルが、じつは文盲で宇がよめなかったということは、世界史のなかでもめずらしいことがらの一つとされている。

こうしたアクバルの廟の地下の墓室は、なんの飾りけもない、白塗りの大きな部屋に、たった一つの墓石を中央に置いただけである。

二つの明かりとりの窓から入ってくる光線だけが、地上と地下とをむすびつけ、墓石をおおう黒布を浮かびあがらせている。

どんな華麗な墓室も生みだせない落着いた、しかも壮重な雰囲気をかもしだしている。

それは帝国の体制確立の陣頭に立ち、しかも思索をかねた中世インドの主人公に、まことにふさわしい。

アクバルの子で四代目皇帝のジャハーンギールは、美女アナールガリーとの悲恋の物語の主人公の王子として、ひろくインドの民衆にまで知られている。

即位してのちは、酒色を好み、やり手の美妃スールジャハーンによる「女袴政権」(ペチコート・ガバメント)のかげにかくれて、やや精彩のあがらない皇帝であった。

この二人を埋葬した墓も、西パキスタンにおける歴史の都、ラホールの郊外にのこっている。

一風かわった建物で、いまは壁面のはなやかな装飾もはげおちてしまっているが、周辺のシュロやパームの樹や灰色の砂地とあいまって、砂漠のなかのオアシスに設けられた宮殿のハレムのような夢幻の趣がある。

王妃ヌールジャハーンは、砂漠で生まれおちたという。

そのペルシア系美女の眠る場所として、この墓も、まことにふさわしい雰囲気につつまれている。

タージ・マハルについては、いまさらくわしく述べる必要もあるまい。

この「大理石の夢幻」とまでいわれた墓廟は、満月の輝くときでも、新月の暗闇でも、えもいわれぬ美しさをたたえる。

およそ世界で、これはどの規模をもち、これほどに美しく、これほどに端正な墓廟を建ててもらった女性は、ムガル五代皇帝の妃ムムターズ・マハルをおいて、ほかにその比をみないであろう。

皇帝ジャージャハーンは、このタージとまったく同じ墓廟を、ジャムナー川の対岸につくり、両者を橋でむすぶことを夢みていたという。

ムガル帝国中期の繊細な建築をはじめ、芸術一般も、この五代皇帝の治世に最高潮に達した。

ムガルの首郡デリーをはじめ、アーグラやラホールなどは、西アジアのイスラムの世界にも、その名を知られる国際的な都市となっていた。

タージ・マハルにせよ、デリーやアーグラやラホールの王宮、またモスクにせよ、その繊細な美しさは極限に達した感がある。

もう一歩すすめば、それは美の崩壊であり、様式の堕落であるという感じさえする。

実際、ジャハーンギールやシャージャハーンの時代、その華麗な宮廷生活に象徴されるムガル中期の情勢は、つぎの皇帝オーラングゼーブの治世における崩壊への因子を秘めていたとみてよいであろう。

` 6 ムガルの没落 top

ムガル史上最大の領域を実現した六代皇帝は、なかなか気むずかしいイスラム教徒だったらしい。

いまでも石部金吉(いしべきんきち)流のかたぶつの男を、ときに「オーラングゼーブ」とあだ名するほどである。

この皇帝の墓は、かれが崇拝していたイスラムの聖者の廟の境内の一隅を仕切って、大理石の墓石を置くにすぎない。しかも、雨ざらしのままである。 |

アーグラ王城内の宮廷の一部

ジャージャハーンはここから、はるか川むこうの

タージ・マハルをみて郷愁の日々を送った

|

一説によると、この皇帝は、生前から、自分の葬式には十ルピーしか使うな、と部下に命じていたという。

この、いわば締まり屋の皇帝の治世の後半は、領域の拡大のゆえもあったにせよ、乱れにみだれるという結果をみちびいた。

各地には反乱がつづいておこり、さしものムガル体制も内部からぐらついてしまったのである。ジャハーンギールやシャージャハーンの治世の、豪華で放漫な政策のひずみが、もはや限界にきてしまった感がある。

オーラングゼーブの妃の一人の墓が、デカンの都市オーランガーバードの町はずれにある。

タージ・マハルを模したといわれていて、なるほど似てはいる。

しかし、その中身は煉瓦づくりで、いまでは外部の装飾もはげ落ち、老醜のわびしさを露呈している。

帝国の分裂と衰退をおおいかくそうとして及ばなかった、ムガル支配層のみせかけの努力を象徴しているといったら、酷にすぎるであろうか。

ムガル歴代の皇帝の治世の歴史をみてゆくと、たえず帝位の継承をめぐって、兄弟や子孫の反乱がつづいている。

アクバルでさえ、王子の反乱のにがい経験を味わわされたのであった。

ジャハーンギールが、まだサリーム王子と称していたとき、父帝アクバルに対しておこした反乱は、インドでは有名な物語にまでなっている。

オーラングゼーブが、父帝シャージャハーンをアーグラの王城の一室に幽閉し、そのためこの老帝は、はるか川むこうの愛妃の廟タージを見ながら、七年におよぶ悶悶(もんもん)の月日をおくったということは、これまたインド史上の著名なエピソードの一つである。

父子や兄弟のあいだに生じた不信感と殺し合い、そういう中世の王権をめぐるエピソードは、世界史に数かぎりなく伝えられている。

デリーの諸王朝、ムガル帝国、そしてインド各地の諸王国の玄配層や貴族たちの権力争奪の歴史も、そうした挿話(そうわ)には、同じく、こと欠かないといえるのである。

7 運命のダイヤ top

オーラングゼーブの時代、帝国の領域こそ、かつてないほどに拡大されたが、インド各地には反乱がつづいておこっていた。

それもイスラム教徒の諸王国よりも、ヒンズー教徒たるデカン地方のマラータ人や、西北インドのシク教徒の王国などに、多くみられたのである。

なかでも、マラータ人の反抗を指導したシバージーは、「マラータの英雄」とうたわれ、いまなおデカン地方の民族的英雄として、その名をたたえられている。

かれらは、ガーツ山派の岩山や森林地帯を利用しつつ、神出鬼没のゲリラ戦法で、衰勢にむかいつつあるムガル勢力を苦しめた。

十八世紀のはじめ、九十歳の老齢でその生涯を終えたオーラングゼーブの死後には、さしものムガル帝国も、急速に分裂への道をたどっていったのである。

マラータ人の勢力はしだいに拡大してゆき、デリー地方から西北インドにまでおよぶ大勢力となった。

その一部は、遠く東方のベンガル地方にさえ勢力を伸ばしている。

こうして、北や中央や西インドの各地に、マラータ諸族による王国が成立した。

十八世紀の末から十九世紀の初めにかけて、イギリス東インド会社が、その支配領域をしだいに拡大していったときに、もっとも強く抵抗したのも、これらマラータ諸王国の同盟勢力だったのである。

ところでデリーの王城の中心部にあった豪華な謁見の間には、有名な「孔雀王座」があり、歴代のムガル皇帝の宝物庫には、巨大な一個のダイヤモンドがおかれていた。

「もし地上に天国ありとせば、そはここにあり、そはここにあり、そはここにこそ。」

ペルシア語の美しい文字でつづられた詩文が、この華麗な謁見の間の欄間の一部に、いまでも残っている。

万金に価するさまざまな宝石をちりばめた「孔雀の王座」は、その大理石の宮殿の一角にあった。

シャージャハーンも、オーラングゼーブも、この豪華な王座から、貴族たちに命令をくだし、外国人たちを引見したことであろう。

西アジアやアフリカ、そしてヨーロッパの諸国からきた旅人や使臣たちも、この輝く王座を見て、ムガル皇帝の権威と富とに目をみはったことであろう。

ムガル王宮の大奥には、いつのころかデカンの高原で採取されたという巨大なダイヤモンドが秘蔵されていた。

あまりの大きさに、のちにこれを手にしたペルシア王は「コーイ・ヌール」、つまり「光の山」と呼んだという。

この世界最大の宝石こそ、十八世紀前半にはペルシア王のインドの富への欲望を刺激し、ムガルの首都に攻めこむ一つの原因をなしたのである。

一七三九年、羊飼いの身から王の地位にまでのぽったというペルシア王ナーディル・シャーは、ついにデリーへの侵攻を実行にうつした。

そして王城の掠奪とともに「孔雀の王座」はうばわれ、栄光あるデリーの宮廷から、その姿を消してしまったのである。

そのとき、ペルシア王の奸計によって、巨大なダイヤの宝石も、ペルシアに持ち去られた。

しかしながら、この「コーイーヌール」は、そののち十年もたたないうちに、その家臣で、アフガニスタンのズッラーニ朝をはじめたアフマド・シャーの手にうつったらしい。

時がうつり、やがて宝石はアフガン王の手から、ふたたびインドにもどされた。

こんどはパンジャーブのシク王国のランジット・シング王の手にわたった。ムガル帝国も末期にちかい十九世紀前半のことである。

こうしてインド人の手にもどった大ダイヤも、つぎには、その数奇な運命をイギリス人にゆだねることとなってゆく。

一八四九年の第二次シク戦争の結果、パンジャーブはイギリス勢力に併合された。 |

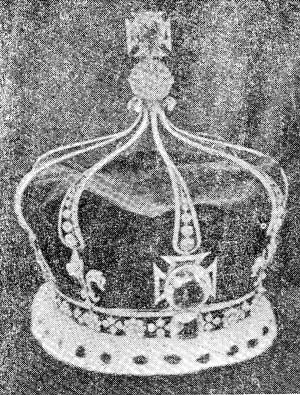

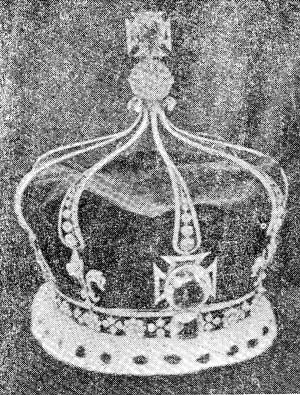

コーイ・ヌールをはめこんだ王冠

|

やがて一八五七年には「セポイの反乱」がおこる。そしてついにムガル帝国の滅亡がやってくる。

最後の悲劇の老帝バハーズル・シャーの死をへて一八七七年、イギリスのビクトリア女王は、「インド女帝」を宣言した。ここに名実ともに、イギリスの直接統治が成立する。

そのイギリス女王のいただく王冠の前面には、いつのまにかパンジャーブの王からイギリス人の手にわたされていた「コーイ・ヌール」が、燦然と輝いていたのである。

ただし、かつて初期のムガル皇帝の王宮にあったころの大きさは失われ、くだかれた小塊にすぎなかった。

それでも「コーイ・ヌール」(光の山)は、いまなお世界の第二の大きさをもつダイヤモンドの地位をたもっている。

今日、テームズのほとりにあるロンドン塔の一室、イギリス王室の宝物や王冠を陳列した部屋には、このインド産のダイヤモンドが、まさにインドにおける権力の帰趨(きすう)の歴史を象徴するかのごとく、いまなお、光り輝いている。

西ヨーロッパ人の来航、イギリス東インド会社の制覇、そしてイギリス人によるインド征服の進展と、十七世紀から十九世紀にかけては、あたらしい歴史のあゆみとともに、インドの情勢もしだいに変化していった。

イスラム教徒の数もふえてゆく。

もちろん、その一方では、バラモンたちがヒンズー教徒の社会の内部で、いかめしいカースト制度のわくをまもって、あいもかわらず君臨していたのである。

またイスラム教徒の王や貴族も、ヒンズーの藩王たちも、表面はいずれも豪奢な生活をおくっていた。

しかしインドの社会にも、わずかずつではあったが、世界史の変化の波が押しよせてきたのである。

デリーやアーグラなどの都市にかわって、それまではまったくの僻村(へきそん)にすぎなかったカルカッタやマドラスやボンベイなどの地が、イギリス勢力の定着とともに、あたらしい町としてインドの歴史に登場してくる。

インドの民衆の福祉とは直接かかわりのなかった、いわば雲の上の支配者たちの権力争いをよそに、経済や社会はゆらぎはじめていたのである。

こんな話がある。

一七五七年、イギリス東インド会社のクライブがひきいた軍隊が、インド人の支配者どうしの争いに乗じて、プラッシーの戦いに勝った直後のことである。

ラームチャンドという男がいた。かれは、負けたインド人太守の宝物庫の中身をかくして、あげくのはてにそれを売り払い、一千万ルピー(約七億円)もの金をもうけた。

その仲間になった男の一人は「ラージャ」(王)を称し、母親の葬式には数十万ルピーもかけたという。

もとはといえば、たいした収入もない男たちだったのである。 |

もう一つ、似たような例をあげておこう。

十八世紀のおわりのころのことである。

一ヵ月にやっと五ルピー(約四百円)前後のかせぎしかしなかったラームという男がいた。

カルカッタに出てきて、アメリカ船の船長に紹介された。

かしこいかれは、その船荷をイギリス人の商社よりも安いねだんでインド人の商人に仲介した。

そうしたやりかたで、なんと四十万ポンド(四億円)にものぽる財産を築きあげたという。

その子どもの一人は、のちにカルカッタ連合銀行の取締役になっている。 |

こうしたエピソードは、当時のカルカッタやボンベイなどの町には、数かぎりなく見いだされるようである。

しかし、生まれが人間の一生を左右するカースト制度にしばりつけられていたインド人の社会では、こうしたことは、やはり大変なできごとだったといえよう。

ムガル末期は、そういった意味でも、インド史における一種の激動の時代だったといえるのである。

しかし、大多数のインド人は、あいかわらず伝統と因襲にもとづいた生活をおくっていた。

デリーの王座にすわる人物は、おとろえたりとはいえ大ムガル帝国の皇帝である。

またデカン高原やカシミールなどには、日本のいくつかの県をあわせたほどの領土をもつ、とてつもなく大きな藩王国をはじめ、インド各地をあわせると、大小千を越える藩王国ができていた。

その王やスルタンたちは、ハレムに美姫をおき、絹と宝石のきらびやかな衣服を着てむかしながらの権威をたもちつつ、ぜいたくな暮らしをおくっていた。

しかし西方ヨーロッパの世界、そしてアメリカの新大陸では、それまでアジアの歴史にみられなかった大変革が起っていた。

その世界史の変革の波は、もうインド半島の岸辺にも押しよせてきていたのである。

top

**************************************** |