|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

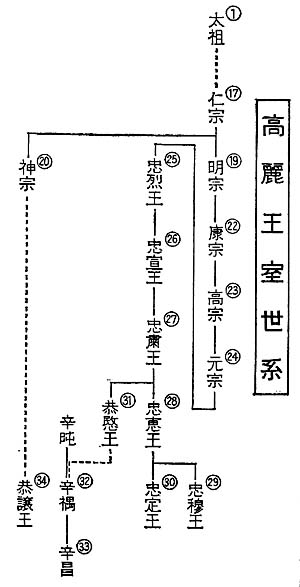

7 李氏朝鮮の建国

1 李成桂の登場 top

元から明(みん)への交替にあたって、高麗(こうらい)は大きくゆれ動いた。

元朝が倒れたといっても、それは中国の支配をうしなったに過ぎない。

元朝そのものは、なおモンゴル本土において余勢をたもっている。

いったい高麗としては、そのまま元朝に属しているべきか。

あたらしく興った明朝に属すべきか。それは高麗にとって、国家の死活に関する大問題であった。

十三世紀の後半(一二六〇)から、高麗は元朝の属国となっている。

その国王は、モンゴル皇帝の臣下として、その皇女をめとり、その問に生まれた子が、つぎの国王に立った。

そして生涯の大半は元の大都(北京)に住み、モンゴル人の服装をして、モンゴル名さえ持っていた。

元朝の命ずるままに、廃位されたり、復位したり、なかには流刑に処せられた国王もあった。

ところ恭愍王(きょうびんおう)が立つころ(十四世紀半ば)になると、様子がかわってきた。

元朝は順帝の治世なかばであり、中国の各地には反乱がしきりであった。

元の軍隊も、これを鎮圧しかねている。しかも順帝の皇后が、高麗人の奇氏であった。

そこで奇氏の一族は、帝室の外戚ということになって、国王をしのぐ勢いを示していた。

国王にとって不愉快なだけでなく、危険であった。

ついに至正十六年(一三五六)、恭愍王も覚悟をきめた。

まず国内で、奇氏一族をみな殺しにした。

ついで元朝の年号をつかうことをやめ、鴨緑江(おうりょくこう)の北に出兵して元の諸城をおとしいれた。

半島の東北部(いまに咸鏡道)も元の領域であったが、これも奪いとった。

もはや元朝に対して公然たる反逆であった。

このとき高麗軍に加わった武将のひとりに、李成桂(りせいけい)があった。二十代の青年であった。

その家は、もと南部に住んでいたというが、当時は女真(ツングース)人の伴地にあって、その首領となっていた。

李成桂は、女真人の手兵をひきいて、高麗の部将となったのである。

それから三年たった(一三五九)。

このたびは大陸からの進攻を受けた。といっても元軍ではない。

元朝に反抗していた紅巾の軍の一部が、東北地方から鴨緑江をこえて、高麗の領内ふかく攻め入ってきたのである。

高麗では、これを紅頭の賊とよんだ。

紅頭の別軍には、二年後にも来た(一三六一)。

こんどは開京(開城)をもおとしいれた。国王たちは南方へのがれた。

年をこしてから高麗軍は、開京をかこんで紅頭の軍の大半をほろぼす。この二回にわたる侵入に対して、大功を立てたのが李成桂であった。李成桂は、めきめきと頭角をあらわしていった。やがて大陸では一三六八年、明朝が立てられ、元朝を追いはらった。

その翌年、明の洪武帝は使者をつかわして、建国のことを告げた。

すでに元朝にそむいていた恭慾王は、ただちに明朝に属する意志を表明した。このころ高麗の官廷は乱脈をきわめていた。

僧の遍照という者が、国王のあつい信任をえて、かってにふるまう。

王の長子たる禑(ぐう)も、ほんとうの父親は遍照だった、というありさまである。

その遍照は、ついに国王の弑逆(しいぎゃく)をはかって失敗し、逆に殺された。

三十一代恭愍王じしんも、一三七四年には宦官によって殺されてしまった。

権臣たちは、禰を立てて王とした。しかし恭愍王の実子ではない。

遍照の俗姓は辛(しん)氏であったから、あたらしい王は辛禑(しんぐう)とよばれる。

恭愍王が死んで、高麗の国策は一変した。

実権を古くからの大官たちがにぎって、元朝に属することにしたのである。

元朝といっても、いまはモンゴル本土を保つのみの一地方政権にすぎない。いわゆる北元である。

高麗の宮廷からは浙王の即位を北元に報じ、高麗国王の冊封(さくほう=地位の認め)をうけた。

いっぽう明朝からも、三十二代辛禑を高麗国王に冊封してくる。

それも受けたものの、もはや高麗宮廷の目は、はっきり北元へむけられていた。

明朝としても、まだ建国してから十年にみたず、朝鮮半島をおさえるまでの力はない。

高麗も、実は別のことで苦しんでいた。

南鮮の海岸一帯に、倭寇(わこう)の進入がはげしかったのである。

辛禑が即位したころ、その被害は頂点に達していた。

これの討伐にむかったのが李成桂である。

一三八〇年、半島の南部(全羅北道の雲峰面)ふかく進入してきた倭寇と戦い、これを大いに破った。

李成桂の盛名は、ますます上がる一方である。 |

高麗王朝末期は乱脈を極めていた

|

2 新王朝の創始 top

さて高麗の宮廷は、いよいよ明朝に対して行動をおこす。

大軍を発して満州の地を攻めとろう、というのである。

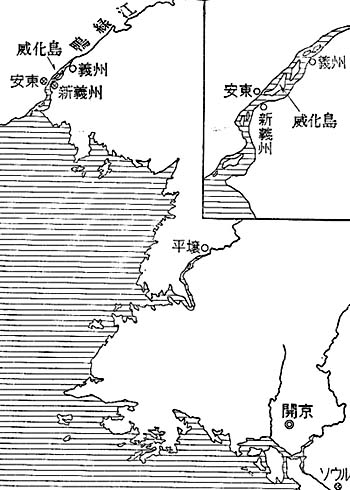

一三八八年(洪武二一)、国王の辛禑(しんぐう)みずから、宰相たちとともに開京を出て、平壞にうつった。

李成桂らは数万の大軍をひきいて、遼東にむかった。

李成桂は、明朝と戦かうことに反対であった。

文官たちのなかにも、明朝にしたがうことを主張する者は、すくなくない。

しかし国王を取りまく大官たちは、あくまでも元朝にしたがおうとしている。

兵士たちも、戦争をきらった。逃亡する者も、あいついだ。

それでも軍は北進をつづけ、鴨緑江をわたって、江中の威化島にいたった。

厭戦(えんせん)の気分は高まるばかりである。

ついに李成桂は、専断をもって進軍の中止を決意した。

そのまま軍をかえす。軍のむかうところは、遼東ならぬ開京となった。

こうして大軍をにぎって入京した李成桂は、クーデターを断行した。

国王を廃して、その子の辛昌(三十三代)を立て、親元派の高官たちを追放した。

李成桂は「反元(はんげん)・向明(こうみん)」(元朝に背いて明朝に従う)の政策を、はっきりかかげた。

そして思いきった内政の改革にのりだした。もっとも重要なものが、田制の改革であった。

高麗では、国王や王族をはじめ、貴族の大官たちは、広大な荘園を私有していた。

そこから取りたてる年貢によって、かれらは豪奢な暮らしを楽しんできたのであった。 |

|

ところで荘園がふえると、それだけ国庫の収入がすくなくなる。

あげての果てには、まんぞくに俸禄のもらえない文官や兵士がでてくる。

もちろん、この連中は不平がいっぱいであった。

田制の改革は、こうした階層によって、つよく望まれていた。

下級の文官のなかには、儒学の教養をもった者も多かった。

新興の官僚であるから、高官たちのような荘園もない。

そうして朱子学の名分論を奉じているから、夷狄(いてき)の支配する元朝には反対である。

中華の王朝としては明朝を正統なものと考え、これにしたがうことを主張した。

つまり高官たちは、向元の政策をとることによって、不平分子をおさえるとともに、自分たちの広大な荘園をまもろうとしたわけである。

そうした体制をくつがえしたのが、李成桂のクーデターであった。

いまや軍と官との期待をになって、李成桂は改革をすすめた。

反対派の荘園は没収された。

その上で、文武の官人や兵士たちには、地位に応じて田地が支給された。

あたらしく支給された目地は、世襲することがゆるされた。

こうして、これからのち文武の官人は、地主としての性格をつよめ、官僚階層を形成することになるのである。

田制の改革がおこなわれたのは、一三九〇年のことであった。

それまでには国王の辛昌も廃され、王族のなかから恭譲王がむかえられている。

これとても李成桂の上で虚位を擁するにすぎなかった。

改革に成功した李成柱は、一三九二年七月、恭譲王にかわって国王の位につく。

そしてあたらしい王朝をはじめた。

李成桂はさっそく革命のことを、明朝に報告した。

そして洪武帝の勅許をえて、あたらしい国号を「朝鮮」と定めた。

朝鮮とは、中国からみて東方の日の出るところの意味である。

同時に、半島の地(西北部)にはじめて開かれた国家の名称であった。

その昔、漢の武帝が半島の西北部を経略したとき(前一〇八)、そこには衛(えい)氏の建てた「朝鮮」国があった。

さらに衛氏の建国にさきだっては(前二世紀のはじめ)箕子(きし)の「朝鮮」国があったという。

このように朝鮮という国名は、ふるい由来をもっている。

しかも高麗の末期になると、いっそう古くさかのぼった建国説話がつくりだされた。

すなわち檀(だん)君の朝鮮である。

檀君が建国したのは中国でいえば尭(ぎょう)の時代で、それより世を治めること一千五百年、周の武王が、箕子を朝鮮に封じたので、檀君は隠退して神になったという。

世を去ったとき、一千九百八歳であった。

こうした建国説話がつくられたのは、元朝の支配時代である。

モンゴル人の圧政にあえぎながらも、いや、それゆえにこそ半島の人びとは、自分たちの国家と民族の由来について、こうした説話を生みだしたのであった。

李成挂が用いた「朝鮮」の国号には、かれらの民族意識の高まりが背景をなしていた、といえよう。

ちなみに、いまの大韓民国も、その紀元を檀君にもとめている。

韓国の紀年によれば、一九七四年は檀紀(だんき)四千三百七年である。

3 文運のさかえ top

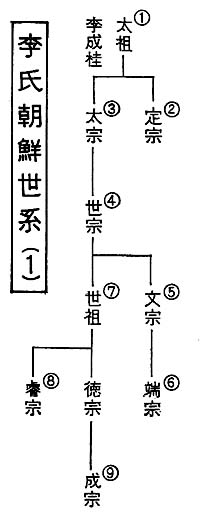

李成桂は、すなわち朝鮮の太祖である。

その在位は七年、ちょうど明の洪武帝の末期にあたっていた。王位は子の定宗(在位二年)、ついで太宗につたえられた。

太宗は在位すること十八年、明の永楽帝の治政と、ほぼ同じ時期であった。

つぎに王位は、子の世宗につたえられた。

世宗の在位は三十二年におよび、明では永楽帝の末期から、洪煕・宣徳をへて、正統帝の代にわたった。

このあたりまで(十五世紀前半)が、李氏朝鮮の黄金時代であった。制度や文物も、だいたいこのころまでに整えられたのである。

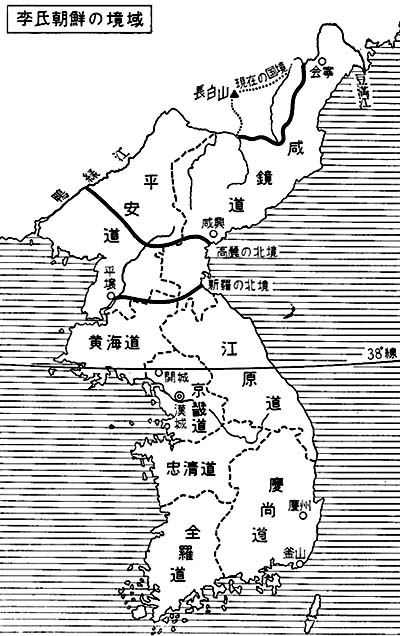

境域も拡大した。

北辺の開拓がすすめられ、この時代になって朝鮮の北境は、はじめて鴨緑江と豆満(とまん)江とをむすぶ線にまで達したのである。

それは現在の領域にほぼ近い。そうして太宗の代に、全国が八道に区画された。

すなわち朝鮮八道であり、この行政区画も現在にまで及んでいる。国都に太祖の代に漢城(いまのソウル)にうつされた。

さて李朝における文教の中心とされたのは、儒教であった。

いまや儒教は、高麗の時代における仏教にかわって、国教としての地位を占める。

首都にも、地方にも、学校が設けられ、儒教を中心とする教育をほどこした。

こうして儒教の普及のために、さかんに書籍が編集される。活字も製作される。

活字による印刷こそは、朝鮮において、もっとも発達したのであった。

李朝の初期には、すでに銅活字がつくりあげられている。

そして太宗から世宗の代にかけては、つぎつぎに新しい活字の鋳造がおこなわれ、文運の興隆に資したのであった。 |

|

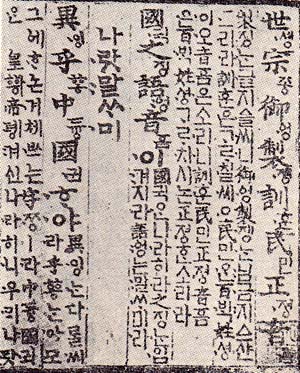

さらに特筆すべきことは、あたらしく文字がつくられたことである。

いま「ハングル」とよばれ、当新は「訓民正音」と称した。

俗に「諺文(オンモン)」ともよばれた。

もともと朝鮮には文字がなかった。漢字と漢文を用い、公用の文はすべて漢文であった。

しかし朝鮮語は、わが日本語と似た構造をもち、中国語とはまったく違う。

日本人は八世紀にいわゆる万葉仮名(がな)を発明し、平安時代にはカタカナとひらがなを生みだした。

朝鮮では依然として漢文のみを用い、口でしゃべる言葉をあちわす手段はなかった。

そこで世宗は、鄭麟趾(ていりんし)や申叔舟(しんしゅくしゅう)らに命じて、朝鮮語をあらわすことのできる文字をつくらせた。

それがハングルであり、一四四三年(世宗の二十五年)に公布されたのである。

これはローマ字や、わがカナのような音標文字である。

しかも母音と子音の組合わせによって、いかなる発音でもあらわすことができる、きわめて進歩した文字であった。

また、ハングルにおいて注目されるのは、字母の形である。

それは音をだすときの舌や、唇や、歯や、喉など、発音に関連した器官をかたどってつくられた。

世界に類例のない発明であった。こうして朝鮮語は、自在に書くことができるようになったのである。 |

「訓民正音」(ハングル)の解説

|

4 士林への迫害 top

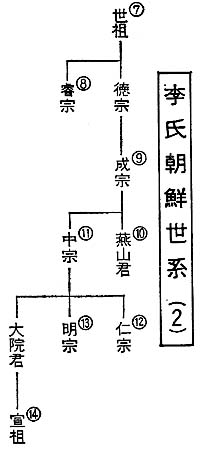

世宗ののちは子の文宗がついだが、わずか二年で死去し、その子の端宗が立った。十二歳の少年であった。

そこで王位をねらったのが、叔父にあたる首陽君(世宗の子、文宗の弟)である。

ちゃくちゃくと勢力をかため、三年後には、ついに端宗から王位をうばって即位した(一四五五)。

これが世祖(七代)である。かたちは譲位であるが、実力による簒奪(さんだつ)にちがいなかった。

これは儒教、ことに朱子学における大義名分の論に反する。

かつて明朝において、永楽帝が力によって即位したとき(靖難の役)、儒者たちのなかには節をまもって死する者が、すくなくなかった。

朝鮮の世祖のばあい、兵をあげたわけではないが、儒教を奉ずる硬骨の士は、即位に反対して、こぞって下野した。

そして地方の領地へかえり、それぞれ後学の養成につとめた。

なかでも重きをなしたのが、金宗直である。

その学問と文章とは、天下の景仰をうけ、その門下からは多くの俊秀を生みだした。

世祖は、在位すること十三年。

もとより英邁(えいまい)の質であったから、文武の両面において、すぐれた事跡をのこした。

この時代につくられた『東国通鑑』は、古代から高麗の時代までの歴史を、編年体にしるしたもので、江戸時代の日本においても大いに読まれ、朝鮮史の教科書となった。

また『経国大典』は世祖の代に編修がはじめられ、一代おいて成宗の代に完成した。

これは「唐六典」や『明会典』などにならって、朝鮮の制度の沿革を述べる永世不朽の法典として、ながく後世にまで尊重された。 |

高麗王室が滅び

李氏朝鮮世系に移行する

|

第五代文宗の弟が、第六代端宗の王位を奪って第七代世祖になる。

ここから正義派の士林派と

旧主派の攻防が始まる。

|

文運は、依然としてさかんである。成宗が立つにおよぶや、いよいよ儒教の振興をはかり、これに応じて、金宗直も官についた。

その学風は一世を風靡(ふうび)し、その門下は学界のみならず、官界にも勢力をふるうに至った。

かれらは、みずから「上林」と称した。もちろん「士林」の人びとは、朱子学をまなんで清節をたっとぶ。

その身辺は清廉(せいれん)であり、潔白であった。しかし他派の人びとと協調する度量にとぼしく、自派の考えと合わぬものは俗輩としてしりぞけた。

したがって、その主張や行動は正しかったにしても、多くの敵をつくった。

ことに、それまで政権の座にあった守旧派の廷臣たちと、するどく対立した。

成宗についで、燕山君(十代)が立った(一四九四)。

この人は粗暴な性質で、無道のふるまいが多く、在位十一年にして廃されている。

そういう国王を上にいただいて、不祥の事件がつぎつぎにおこった。

士林派と守旧派との対立が、血を見るにいたったのである。

中国や朝鮮では、代がかわると前代の実録をつくる。

燕山君も即位すると『成宗実録』の編修をはじめた。

この編修にあたったのが、金宗直の門下の人びとである。

たまたま守旧派の大官が実録の草稿をみたところ、なかに金宗直の「義帝を弔(ちょう)する文」が収められていた。

その文は、世祖をそしったものと考えられた。

守旧派たちは大いに喜んだ。士林派を弾圧する口実ができたわけであった。

さっそく国王に言上して罪を断ずる。

燕山君の四年、すなわち戊午(ぼご)の年(一四九八)、金宗直とその一派は、大逆罪ということになった。

すでに宗直は死んでいたから、墓から引きだし、棺をあばいて屍体を斬った。

一派のおもだった者は、凌遅(りょうち)して死に処した。

これは一寸きざみに四肢から切っていって死にいたらしめる極刑である。

ほかの者も数十名が、斬罪(ざんざい)あるいは流罪(るざい)に処せられた。

これが戌午の禍とよばれるものであり、士林迫害の第一歩であった。

それから六年たった甲子の年(一五〇四)には、甲子の禍がおこされた。

燕山君の亡き生母に王后の号を追贈すべきかどうかで、またも金宗直派の数十名が処刑された。

士林の受難は、なおとどまるところを知らない。

燕山君が廃されたのち、弟の中宗(十一代)が立って十四年(一五一九)、旭光祖とその一派の数十名が処刑された。

旭光祖は中宗の信任をうけて、重く用いられ、士林の領袖(りょうしょう)でもあった。

それが謀叛(むほん)をはかったとの理由で処刑されたのである。

旭光柤らが投獄されるや、千人をこえる儒学生たちは、王宮の門外にあつまって、その無罪をうつたえた。

ついには王宮の庭にはいりこんで号泣する。

中宗の命令によって、かれらを捕えたところ、みな先をあらそって獄に入ろうとする。

とうとう獄がいっぱいになって、収容するところもなくなるありさまであった。

これを己卯(きぽう)の禍という。

それからのちも、辛卯(しんぼう、一五三一)、丁酉(ていゆう、一五三七)、乙巳(いつし、一五四五)、丁未(ていび、一五四七)と、廷臣たちの抗争による迫害の事件はつづいた。

その禍は年を追って、ますます苛烈になり、処刑される人員もいよいよ数をました。

このように抗争がくりかえされたあげくは、廷臣たちのあいだに党派がむすばれることとなる。

ついに党派のあらそいは、李朝の政治そのものをゆさぶる結果をまねくのであった。

5 党争の果てに top

おそるべき迫害がつづいても、士林の力はいっこうに衰えなかった。

ひとつの党派がくずれても、べつの党派があらわれる。

しばらくすると、さきに弾圧をうけた党派が復活して、中央の官界にのりだしてくる。

李朝の官人たちは、その地位に応じて一定の田地をあたえられていた。

功労のあった者は、さらに賜田があった。

そのほかに権力者は、開墾をすすめたり、買い占めたりして、地方に私有地を持った。

その点では高麗の時代における荘園と、おなじようなものが生まれた。

ただし高麗では、貴族たちが広大な荘園をもっていても、かれら自身は王城に住んでいる。

所有地とのつながりは、年貢を取りたてるだけのものに過ぎなかった。

ところが李朝の官人たちのなかには、地方の所有地に住宅をかまえ、そこを生活の場とする者があらわれた。

自分は官人として首都にいても、地方には一族の者が住んだ。

もちろん失脚したり、退官したりすれば、地方にうつり住むことになる。

さらに、有力者は、自分の土地のなかに書院をつくって、そこに住む子弟たちを教えた。

それは国立の学校とならんで、私立の学塾としての役割を果たした。

こうして公私の学校にまなんだ者は、儒学の教養を身につける。科挙をうけて合格すれば文官になる。

そうでなくとも、縁辺の者が権力をにぎれば、その引きによって官界に入る。

教養とは官人になるためのものであった。官人となって有力な地位を占めなければ、財産としての土地を持つこともできないのである。

士林を形成した人びとが、地方に根づよい地盤をもっていたにしても、つねに中央に出て官人になろうと望んでいた。

権力をにぎろうと考えていた。

そのあげくが党争であり、負ければ迫害をうけたのであった。

中央にいるのと、地方にいるのとを問わず、かれらは特権ある身分であった。

生産にしたがうわけではない。

労働などは、身分のいやしい者がすることであった。

とくに働かねばならぬ必要もなく、学校や書院にまなび、官人となって立身するのが目的であった。

かれらは「両班(ヤンパン)」とよばれた。

官人が文班(東班)と武班(西班)にわけられていたので、この称がうまれた。

両班の人びとは、庶民とははっきり区別された特権階層であった。

さて李朝の中期(十六世紀)における党争も、このような背景のもとに展開される。

有力な大官のもとには、たくさんの人びとが結果した。

そして「朋党(ほうとう)」を組んだ。

自分の属する党派の力が大きくなれば、自分や一族の地位も向上しよう。

そのためには他派をしりぞけねばならない。党争がおこるのは必然であった。

団結は父から子へ、孫へと伝えられ、それに同族の人びとがつきしたがった。

「朋党」は大きくなり、固くなった。

十八世紀の後半、宣祖が立つころ(一五六七)になると、官界は二つの党派に大きくわかれた。

一方の総帥は、金宗直の流れをくんだ秀才である。

その家が城内の東方にあったので、その派は「東人」とよばれた。

一方の総帥は王室の姻戚にあたり、その家が城内の西方にあったので、その派は「西人」とよばれた。

あらゆる官人、あらゆる士林の人びとが、どちらかの派に属して対立した。

政策のことごとくが、党争の対象になった。

はじめは東人が西人を圧した。

やがて十六世紀の末になると、東人のなかに争いがおこり、南人と北人とに分裂した。

さらに、それぞれいくつかの派閥も生じた。これらの朋党の争いによって、政局は転変をかさねた。

そうしたとき、李朝にとって最大の国難がふりかかってきた。

それは豊臣秀吉による進攻であった。党争のなかで、李朝は日本軍をむかえねばならなかった。

top

**************************************** |