|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

4 モンゴルの復興

1 捕われた皇帝 top

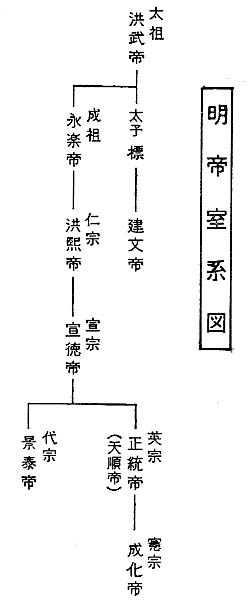

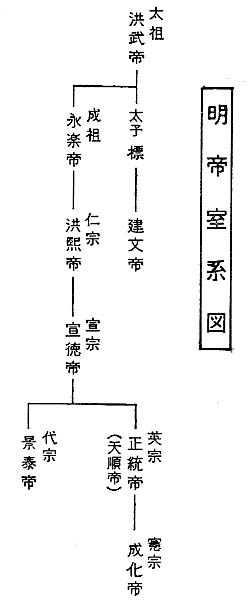

一四四九年といえば、永楽帝が世を去ってから二十五年、洪煕(こうき)・宣徳(せんとく)の二代をへて、英宗の正統十四年になっている。

英宗すなわち正統帝は、まだ二十歳のわかさであり、その側近にあって権力をふるっていたのは、宦官の王振であった。

このころ明朝にとって、もっとも大きな問題は北辺にあった。

モンゴルに英雄エセンがあらわれて、東は中国の東北地方(満州)から、西はトルキスタンにおよぶ大版図をひらき、しばしば明の辺境にも入冦(にゅうこう=侵入)していた。

これに対して明朝は、むしろエセンを挑発する態度をとる。

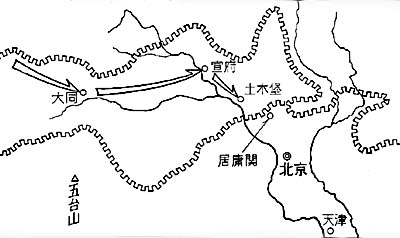

怒ったエセンは、正統十四年の七月、大軍を四手にわけて、明の北境一帯に進攻した。

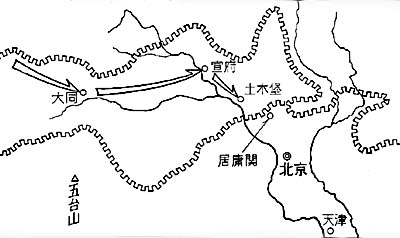

エセンのひきいる本軍は、大同にむかった。

大同が侵された、との報に接するや、正統帝と王振は、群臣の反対をしりぞけて、ただちに親征を決する。

こうして五十万の大軍は皇帝をいただいて、七月十七日に北京を発した。

宣府をへて、八月二日には大同に達する。

エセンの軍はすでに引きあげていた。

しかし大同の被害は、あまりにも大きい。

敵状をさぐると、その勢いはすこぶるさかんである。

おそれをなした王振は、いま来た道を退却することにした。

こうして宣府をすぎたところでモンゴル兵の迫撃にあう。

明軍は何万輌という車をつらねた大部隊である。

モンゴル軍は軽装の騎馬部隊である。

たちまち明軍は数万の死者をだした。

皇帝は八月十五日、ようやく土木堡につく。

そこを二万のモンゴル軍が包囲した。もはや動くこともできない。

モンゴル軍の猛攻のまえに、数十万の明軍はことごとく倒された。

王振をはじめ軍にしたがっていた大官たちはみな戦死した。

正統帝は捕えられた。

思いもかけぬ敗報に、北京は震駭(しんがい)した。

皇帝は連れ去られ、大軍は覆滅している。

南京に遷都しようとの議論もでた。

しかし兵部(へいぶ)の責任者たる干謙(うけん)は、あくまで北京を固守することを主張し、正統帝の弟を立てて、皇帝とした。

これが代宗・景泰帝である。 |

|

十月にいたり、エセンは皇帝を返還すると称して、北京へせまった。

干謙らは城外にでて、これを防ぐ。

エセンは北京をかこむこと五日、その守りの固いことを知って引きあげた。

正統帝は北京を見ながら帰ることができず、モンゴルの地へともなわれた。

エセンとしては、正統帝を有利な取引の材料にしようとしたのである。

しかし明朝では、その手に乗らなかった。

エセンは正統帝の処置にこまった。とうとう翌年の八月、無条件で正統帝をかえしてしまう。

ここで困ったのは、かえって明の朝廷である。

すでに正統帝は上皇ということになっているが、譲位したわけではない。 |

|

弟の景泰帝は、その地位が不安定になることをおそれて、兄の帰国をかならずしも歓迎してはいなかった。

当然の結果として、朝廷には二派が生じた。

もちろん皇帝派と上皇派であり、上皇派は正統帝の復位をはかったのであった。

景泰七年(一四五六)末、景泰帝が病気にかかると、ただちに上皇派は動いた。

そして翌年の正月、上皇の復位が実現された。

年号は天順と改められ、干謙らの功臣は殺された。

この間に、モンゴルの情勢も大きく変わっている。

2 オイラート top

土木の変の当時、エセンはモンゴル最大の実力者ではあったが、カン(汗)ではなかった。

モンゴルの伝統においては、チンギス汗の子孫でなければ、カンとして認められなかったのである。

ましてエセンは、モンゴル人ではあったが、そのなかでも傍系と見なされたオイラート部の出身であった。

オイラート部というのは、モンゴル高原の西北部を本拠としていた部族である。

十三世紀の初め、チンギス汗の配下に入り、モンゴル帝国の一翼をなした。

しかも当時から四つの万戸を編成したほどに、有力な部族であり、モンゴル帝室とも婚姻を通じていた。

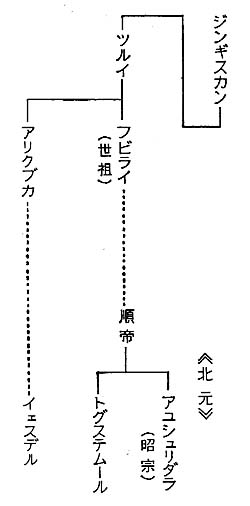

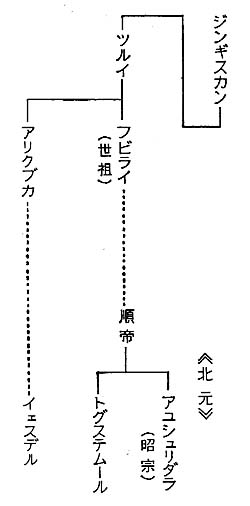

さて元朝が、中国を追われてモンゴル高原にしりぞいた後、順帝(元朝最後の朝帝)の子どもはカラコルムに拠って、なお大元の皇帝を袮していた。

これが北元である。

ところが北元二代目のトグステムールは、一三八八年、明軍にやぶれてカラコルムにむかう途中、王族のイェスデルに殺された。

元朝の嫡流は、ここに断絶する。

イェスデルは、かつてフビライとカン位を争ったアリクプカの子孫であった。

それがモンゴル高原の西北部に勢力をはるオイラートの後楯(うしろだて)をえて、皇帝の位をうばったのである。

この事件によって、オイラートの勢力がいっそう高まったことは、いうまでもない。

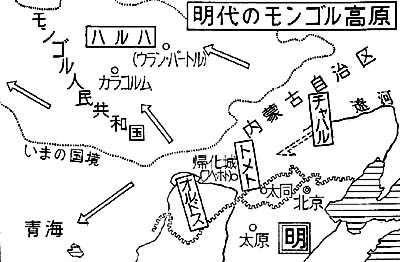

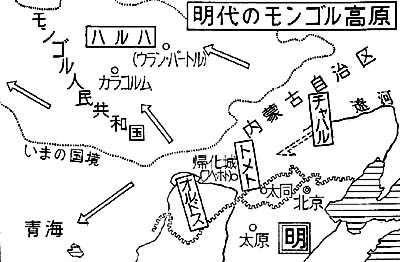

モンゴル高原の中央には、ゴビ砂漠が東北から西南に走り、東モンゴル(内モンゴルともいう)と西モンゴル(外モンゴルともいう)とに分けている。

オイラートの地盤は西である。

これに対して元朝を受継ごうとするカン家は、主として東方をかためた。

そのころモンゴルの地をはなれて、サマルカンドのチムールのもとに走っていた王子がいた。

オルジェイ・チムールと名のった。

その血統はわからないが、カンの一族であったことは疑いない。 |

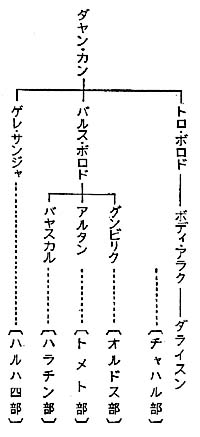

ジンギスカンの家系

|

チムールは、この王子をいただいて明朝をたおし、モンゴル大帝国を復興しようとしたのであった。

しかしチムールは一四〇五年に病死した。

オルジェイ・チムールは独力でモンゴルヘかえり、カン位を回復した。

ときに明朝の永楽六年(一四〇八)である。

モンゴル高原には、こうして二つの勢力が並び立った。

西のオイラートと、東のカン家であった。

この元朝の後裔(こうえい)を、明では「韃靼(だったん)」とよんだ。

むかし東モンゴルに拠ったタタール部の名称を、ふたたび用いたわけである。

そして永楽帝は、まず韃靼(オルジェイ・チムール)の招諭をはかった。

しかし韃靼は応じようとしない。

永楽帝はみずから大軍をひきいて、モンゴルの地に攻め入った。

これが永楽七年(一四〇九)から、帝の死去(一四二四)までつづく北征である。

いわゆる「五出三犂(れい)」の壮挙である。

しかし永楽帝の外征は、東モンゴルの勢力をよわめたものの、かえって西モンゴルのオイラートの強勢をもたらした。

おりからあらわれたトゴンは、オイラート諸部を統一した上、宣徳年間には東モンゴルをも制圧する。

ここにトゴンは、全モンゴルをおさえたのであった。

しかしチンギス汗の血をひいていないから、みずからカンとなることはできない。

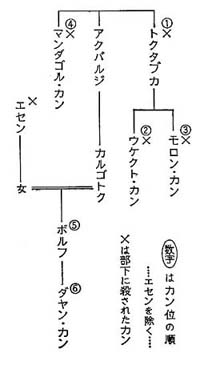

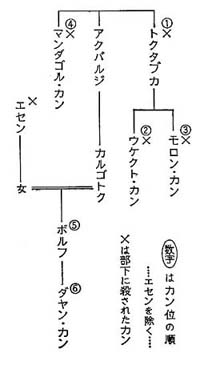

よって元朝の子孫をもとめ、トクタブカという者をむかえて、カンに立てた。

トゴンの子が、エセンである。

一四三九年、父の死によって、あとをついだ。

トタクブカをカンにいただくことは、従前のとおりである。

明軍に対するエセンの勝利は、このような状況のもとでなされたのであった。

ときにエセンは西モンゴルに拠り、カンのトクタブカは東モンゴルに拠っている。

その仲はかならずしも、しっくりいっていない。

ややもすればトクタブカは、明朝と和をむすんで、エセンに対抗するかの動きも見えた。

エセンが正統帝をあっさりかえしたのは、こうした事情もあったからである。

その翌年(一四五一)、ついに両者の間は爆発した。

トクタブカはエセンの軍に追われ、敗走する途中で殺された。

元朝の子孫も、オイラート人を母とするもの以外は、ことごとくほろぼされた。

オイラートは名実ともに、モンゴル高原を制したのである。

一四五三年、エセンはみずからカン位につき、大元天聖大可汗(カガン)と袮した。

チンギス汗の子孫でもないのにカンとなった者は、エセンのほかにない。

しかしエセンの天下は短かった。

カンとなった翌年には、部下のために殺されてしまったのである。

内紛によってオイラートは、たちまち分裂した。

このすきに乗じて、ふたたびおこったのが、東モンゴルに拠る元朝の後裔(こうえい)たちである。

しかも、カンと部将との間には、殺し合いがくりかえされ、しばらくモンゴル高原には全土を統一するほどの大勢力はあらわれない。

そうした争覇の状態が、三十年あまりもつづいた。

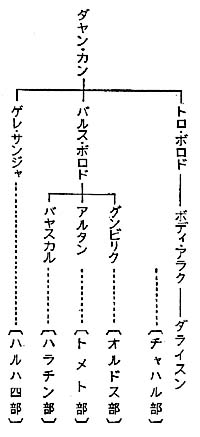

3 英雄アルタン top やがてダヤン・カン(モンゴル王)が立った(一四八七)。

それまで、いわゆる北元のカンは、いずれも有力な武将から擁立された者であって、カンになっても実権はなかった。

ダヤン・カンにしても、即位の当初には、かれを擁立した権臣が、ほしいままにふるまっていた。

そして、かれらをほろぼしたとき、はじめてカンの権威が確立する。

こうして十六世紀の初め、ダヤン・カンは東モンゴルの地を完全に統一した。

明朝では正徳年間の初めであった。

そしてダヤン・カンは、東モンゴルの主要な地に子弟を分封(ぶんぽう)し、その子孫がながくモンゴル高原に君臨する基礎をきずいた。

ダヤン・カンの後、モンゴル嫡統のカン位はその長子の系統(ボディ・アラク)に伝えられた。

しかし十六世紀なかば以後、もっとも強大な勢力となったのは、傍系のアルタンである。

はじめアルタンは、長城線にちかい東モンゴルのトメト(のちの帰化城の付近)に分封された。

そして一五三〇年ごろから、ほとんど連年のように明の北辺に侵入し、掠奪をほしいままにした。

しかしモンゴル人とて、ただ殺戮(さつりく)と掠奪にふけることが目的なのではない。

中国との交易を欲したのである。

それを明朝が受入れないから、武力によって、必要なものを得なければならなかった。

一五四二年、兄(グンビリク)が死んで、アルタンは最大の実力者となった。

そこで企図したのが、明朝に対する貿易の要求であった。しかし明側ではアルタンの使者を殺し、その首を国境にさらした。 |

エセンは殺されたが、

孫のダヤン・カンがカンになった。

|

ダヤン・カンの孫が英雄アルタン

|

怒ったアルタンは、大軍をもって長城線を突破し、山西の一帯をあらしまわる。

それは嘉靖二十一年の六月から七月にわたる三十四日間で、攻めおとした衛(軍事基地)は十、州県は三十八、殺した男女は二十余万、うばった家畜は二百万頭におよんだ。

ついで嘉靖二十九年(一五五〇)には、北京にせまって、周囲の州県を掠奪してまわり、北京城をかこむこと五日間。

北京の市民は恐怖におののくばかりであった。

その後もアルタンの進攻はつづけられる。

華北の住民は、そのたびごとに生命をうばわれ、あるいは北方に連れ去られ、また家財をうしなったのである。

まさしく明朝はじまって以来の惨害であった。

この間にアルタンは、嫡統のカンたるダライスンと仲たがいして、これを東方に追いやっている。

かくて事実上のモンゴルの君長であった。

その実力をみとめて、一五五一年にはダライスンも、アルタンと妥協した。

ダライスンはアルタンの承認のもとに、全モンゴルのカン(汗)として即位式をあげ、かつアルタンに対してもカンを名のることをゆるした。

これよりアルタンは、西モンゴルの征服にむかう。

一五五二年にはオイラートを撃破し、カラコルムを奪回した。

アルタンの領域はモンゴル全上におよんだ。

さらには青海の地方に攻めいって、これを収めた。

明朝としても、もはやアルタンの勢力をみとめざるをえない。

たまたま、アルタンの孫が、女の問題(いいなずけとの仲をさかれた)から祖父をうらみ、明に亡命するという事件がおこった。

ここでアルタンと明朝との間に和議がひらかれる。

アルタンにしても、明朝が貿易をゆるすならば、このんで進攻しなくともよかったのである。

交渉はスムースにすすんだ。

一五七一年、和議は成立した。明朝はアルタンを順義王に封じ、その一族にも官職をささげて、それぞれ年金を支給する。

これに対してアルタンは、年ごとに朝貢の使者をおくることを約し、国境においては定期市をひらいて、たがいに物資を交換することがさだめられた。つまり明朝は名をとり、アルタンは実をとったわけである。

なお、アルタンの居城には、のちに「帰化城」の名があたえられた。いまのフヘホト(帰綏)である。

北辺がしずまって、明朝はその最大の外患をとりのぞくことができた。 |

|

またアルタンも南辺へ兵力をそそぐ必要はなくなったのみならず、貿易によって中国の文物をとりいれることが可能となる。

それはモンゴルの社会にも、大きな繁栄を約束した。

いまやアルタンの軍は中央アジアに進んだ。

その勢力は遠く西トルキスタンにおよび、内陸の通商路(いわゆるシルクロード)をおさえた。

こうした発展と呼応して一族の諸王も西モンゴルの経略にしたがった。

ことにダヤン・カンの末子の血をひく人びとは、一族をあげて西モンゴルにうつり、オイラートの余類を追って、この一帯を住地とする。

それが現在までつづくハルハ部のおこりであった。

ダヤン・カンの嫡流たる北元のカン家は、東方の遼河上流域にうつっていた。

これがチャハル部である。

のち清朝がおこるといったんほろぼされたが、やがて遺族が大同の北方に住地をあたえられた。

それが現在のチャハルの地名のおこりである。

4 ラマ教の弘通 top

さてアルタンは青海を征服してからのち、チベットにも進出した。

そこで接したのが、チベットの仏教、いわゆるラマ教である。

深遠な仏教の教義に、すでに老境にはいっていたアルタンの心は、つよくとらえられたという。

ラマ教は元朝の帝室から厚い尊崇をうけ、大きな保護を加えられた。

しかしラマ教を信じたのは中央の上層モンゴル人だけのことであって、モンゴル高原の住民にはほとんど普及していなかった。

ところで元朝のもとに全盛をほこったのは、ラマ教のなかでもサキャパ派である。

フビライに信任されたパスパも、もちろんサキャパ派の高僧であった。

明朝になっても、歴代の皇帝のなかにはラマ教を尊信する者が、すくなくなかった。

ことにラマ僧がおこなう秘密の修法は、独裁者たちの心身を魅了した。

明代にはサキャパ派だけでなく、ほかの各派も重用されているが、もはや諸派とも長い間の権力者との結合によって、仏教としては堕落しきっていたのであった。

ラマ僧の教えるものは肉体の享楽であり、拝されるのは男女抱合の像であった。

密室の秘儀がどのようなものであったか、想像できよう。

しかし十四世紀の後半には、ラマ教のなかにも改革ののろしが上がっている。

それを指導したのが、ツォンカパであった。

かれは、きびしく独身をまもって戒律を励行し、顕教をまなび終えてのち、密教へすすむべきことを説いた。

その晩年に住したのが、ラサの近くのガンデン寺であり、その派はゲクルパとよばれる。

また、従来の諸派が紅帽をかぶったのに対し、ツォンカパは仏教の本来の色たる黄色の帽をもちいたので、黄帽派(黄教)ともよばれる。

アルタンがチベットにすすんだとき、ゲクルパ派をひきいていたのが、ソエナム・ギャムツォであった。

ソエナム・ギャムツォこそは、転生によってラマ寺の住職にえらばれた最初の人である。

このころ、高僧が死ぬと、その霊魂は衆生をすくうために、この世にかならず帰ってくる、という考えが生まれていた。

高僧が死んだのち、生まれた幼児のなかから、すぐれた資質をもつと思われた者をえらんで、ラマ僧として教育をほどこすのである。

こうして一山の上に君臨するようになるのが、転生ラマであった。

さてアルタンは一五七六年、はるかにソエナム・ギャムツォの高徳をきき、礼をつくして招いた。

これに応じてソエナム・ギャムツォが、アルタンの待ちうける青海の地におもむいたのは、一五七八年のことである。

ときにアルタンは七十二歳、ソエナムは三十七歳であった。

ひと目あって、一代の英雄は稀代の高僧の威光に打たれた。

そこで「ダライ・ラマ」の称をささげる。

ダライとは“大海”の意味であり、これよりゲクルパ派の教主はダライ・ラマとよばれるようになった。

なお、ソエナム・ギャムツォは教主として三代目なので、ダライ・ラマ三世として数えられている。

現在のダライ・ラマ(インドに亡命)は十四世である。

こののち四年にして、アルタンは死んだ。

その前後に、ダライ・ラマは東モンゴルの各地をめぐっている。

いたるところで帰依をうけ、ゲクルパ派のラマ教が、モンゴルのすみずみにまで弘通する基礎をきずいた。

そして帰化城にラマ寺が建立されたのをはじめ、モンゴルの各地にラマ寺はつぎつぎに建てられたのであった。

一五八八年、ソエナム・ギャムツオは四十七歳にして死去した。

その翌年、アルタンにとっては曾孫にあたる王子が生まれる。

生まれながらにして「ダライ・ラマ」だと語り、さまざまの奇瑞(きずい)をあらわしたという。

それが実際にあったかどうかは、問うところではない。

ともかくゲクルパ派は、モンゴルの王子に転生したと称し、これをダライ・ラマ四世としてチペットにむかえたのである。

ラマ教とモンゴル人との結びつきは、ここに至ってきわまった。

ダライ・ラマは、もっとも権力あるところに転生したのである。

なお四世ダライ・ラマの教育にあった高僧は、バンチェン・ラマと袮せられた。

そのあとも転生によって位がうけつがれ、ダライ・ラマとならぶチベットの二大法王となった。

top

**************************************** |