|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

16 世界の歴史8 アジア専制帝国

11 台湾の鄭氏政権

1 台湾の支配者 top

台湾は、いまから三百年ほど前まで、中国の外にあった。すなわち中国の一部とも、その王朝の領土とも、考えられていなかった。

福建の岸から、わずか二〇〇キロの洋上にありながら、ほとんど中国人の関心をひかなかったとは、思えばふしぎな話である。

島に住みついたのは、インドネシア系の民族であった。

いわゆる高山族で、粟(あわ)の栽培を主とする焼畑の農業をいとなんできた。

それも単一なものではない。

言葉も、文化の程度も、部族や部落によって違っており、対立と抗争とをくりかえしてきた。

未開の蕃地(ばんち)ではあっても、外来のものが入りこまぬ限り、ひろい南国の島は、いわゆる高山族が気ままにふるまうことのできる楽天地であった。

十六世紀になって、東アジアに達したポルトガル人は、この島を海上から望見して「イラ・ホルモサ」Ilha Formosa と呼んだ。

「美しい島」という意味である。

この名称は、いまもヨーロッパでもちいられている。

「美しい島」に目をつけたのは、もちろんヨーロッパ人だけではない。

おりから中国では、明代の後期である。日本は戦国時代である。

そして明朝は、依然として民間の貿易を禁止している。

そこで海上に出てはたらこうとすれば、どうしても密貿易にならざるをえない。

南海や日本にまで出かけていって、交易をいとなみ、巨利を博そうとする。

日本からも、命しらずの荒武者が出かけてゆく。

しかも密貿易であるから、みつかれば取締りをうける。 |

|

これに対抗するには、武力をもたねばならぬ。こうして倭寇(わかん)とよばれる海賊の登場となった。

ただし倭寇とよばれても、このころの倭寇には、むしろ日本人はすくなかった。

大部分が中国人で、その人びとにとって、もっとも安全な根拠地が台湾であった。

ここには明の官憲の力も及んでいない。

こうして台湾は、ようやく中国人の間に知られるにいたったのである。

福建や広東から移住してくる者も、年ごとにふえていった。

海岸にちかく、農耕に適した良地は、中国人によって開かれていった。

しかし台湾を最初に領有したのは中国人ではない。

十七世紀のはじめ、はやくもオランダ人は、中国大陸と台湾との間にある膨湖(ぼうこ)島を占領している。

その後、明朝とオランダ人との開に交渉があり、オランダ人は澎湖島から引きあげるかわりに、台湾を占領することが、明朝から黙認された。

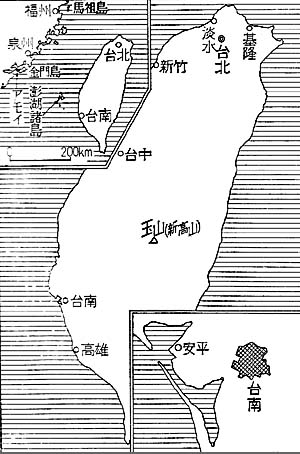

オランダ人は一六二四年、いまの台南市の西、安平(アンピン)の地を占領して、ゼーランディア城をきずいた。

ここは原住民から「タイワン」と呼ばれていた。

すなわち「台湾」という名称は、ここから発したのである。

また、いまの台南には、プロビンシア城をきずいた。

その跡は、赤嵌楼(せきかんろう)として残っている。

ついでスペイン人が、北部の基隆(キールン)を占領して城をきずき(一六二六)、さらに淡水(たんすい)をも占領した(一六二九)。

しかしオランダ人は、一六四二年にはスペイン人を追いはらい、台湾の全島を支配するにいたったのである。

その二年後に、明朝は倒れた。

さて中国大陸では、清朝が支配者となったものの、その力も台湾に及ぶには至らない。

そのすきをねらって台湾を領有したのは、明朝の復興をめざした国姓爺(こくせんや)、すなわち鄭成功(ていせいこう)であった。

一六六二年、鄭成功はオランダ人を追いはらって、はじめて中国人による領有をなしとげた。

その政権は三代、二十一年あまりつづいた。

そうして一六八三年、鄭氏の降伏をもって、ここに台湾は、はじめて中国の王朝が支配する領土となった。

それから後の台湾の歴史は、よく知られているところである。

清朝は、いまの台南に台湾府をおいて、支配の中心とし、福建省に属させた。

しかし海をへだてた領土であるから、直接の統治はゆきとどかない。

中国人の進出はめざましかったが、清朝にとって台湾は「化外の地」であった。

台湾が独立の一省となったのは、ようやく一八八五年のことである。

それから十年後、台湾は日本に割譲された。日本の領有は五十年にわたってつづけられ、敗戦によって一九四五年、台湾はふたたび中国の領土となった。

しかし中国には、まもなく内戦がおこる。

一九四九年十二月、大陸をうしなった国民政府は、二百万をこえる軍隊と政府の機構を台湾にうつしたのであった。

2 国姓爺(こくせんや)の奮戦

top

さてオランダ人の進出にさきだって、台湾に拠っていた海賊の首領に、顔思斉という者があった。

日本へも往来し、いわゆる倭寇と結託して大陸の沿岸をあらしまわる。

そこで日本甲螺(こうら)と袮した。甲螺とは、日本語のカシラであり、つまり頭目である。

その仲間に鄭芝龍(ていしりゅう)がいた。やはり日本へはしばしば往来している。

平戸(ひらど、長崎県)に居をかまえていたこともあり、その地の女性(田川氏の娘)との間に一六二四年、男子をもうけた。

その子が、のちの鄭成功であり、幼名を福松といった。

生まれたのは、わが寛永元年にあたっている。

オランダ人がゼーランディア城をきずいたのも、この年のことである。

その翌年、顔思斉が死んだ。あとをついで、鄭芝龍が日本甲螺と称した。

福松の母子を平戸にのこし、とおく南海の島まで、そのころの東西洋(東南アジアからインド)をまたにかけて活躍した。

ついに明朝も、その実力をみとめざるをえなくなった。

明朝は、鄭芝龍に都督総兵官という職をさずけた。

これは芝龍(しりゅう)が、明朝に服属をちかうかわりに、海上におけるいっさいの権限をみとめられたものにほかならなかった。

ときに崇禎三年(一六三〇)であり、七歳になっていた福松は、母にわかれて、泉州のちかくに居城をかまえた父のもとにおもむいた。それから十四年にして、明朝は倒れた(一六四四)。

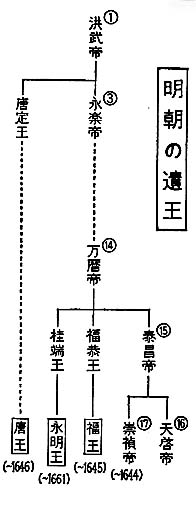

しかし満州人の清朝にしたがうことをきらった明朝の遺臣たちは、それぞれ帝室の一族を擁立して、復明(ふくみん)の戦いをつづけた。

唐王も、その一人である。洪武帝の九世の孫であり、清軍に追われると福州におもむき、鄭芝龍をたよった。

よって芝龍は、唐王を帝位につかせ、年号を立てて隆武と袮した(一六四五)。

すでに福松も、りっぱな青年に成長している。

これを見ると唐王は大いによろこび、明の帝室の「朱(しゅ)」姓をたまわり、成功の名をあたえた。

これによって鄭成功は「国姓爺(こくせんや)」とよばれるにいたる。

しかし清軍の南下は、いよいよはげしい。

唐王も、帝位についてから一年あまりにして、清軍に捕えられてしまった(やがて殺される)。鄭芝龍も、このとき清軍のまねきに応じて、降伏した。

鄭成功は、これにしたがわず、あくまでも明朝の復興をちかった。

志をおなじくする遺臣たちは、あらたに永明王を立てて、皇帝とし、年号を永暦と称した。

しかし永明王も、広東(カントン)から広西(カンシー)へ、さらに雲南へと、清軍に追われて転々としなければならなかった。

その間、明朝の遺臣のなかには、日本に軍隊の派遣や、武器の供給をもとめた者がいる。おりから三代将軍家光の時代であった。

幕府においては、さまざまの論議があったが、ついに軍隊も武器もおくらぬことに決せられた。すでに鎖国の令が発せられてから、十年になっていた。

復明をめざすについて、最後の望みも消えた。

しかも鄭成功は、ひとりアモイ(廈門)に拠って、意気すこぶるさかんである。

雲南の永明王は、はるかに延平(えんぺい)郡王という爵位をおくった。

いわば明朝の一族たる待遇をあたえたわけであった。

福建の海上をおさえて、力をたくわえた鄭成功は、一六五八年から五九年にかけて、いよいよ南京の攻略にむかった。

鄭成功のひきいる水軍は、長江をさかのぼって、南京をめざす。

その威容に、長江の南北は大いに震動した。

七月、南京をかこんだ。付近の州県は、いそいで成功のもとに通じてきた。

しかし、ここで成功は油断したのである。 |

|

部将のなかには、南京を急襲すべしと主張する者があった。それを成功は無視した。

逆に清軍が、南京の城中から突出し、不意をついて成功の軍をやぶった。

ここにいたって、成功も退却せざるをえない。いったん成功になびいた州県も、また清朝に帰してしまった。

そして成功は、ふたたびアモイをまもるのみとなる。

大陸への反攻の夢は、むなしくなった。しかも不運は成功だけのことではない。

雲南の永明王も、この年のはじめに清軍の攻撃にたえきれず、ビルマに走っていたのである。

雲南の経略にあたったのが、呉三桂であった。

そして呉三桂は、そのまま雲南にとどまって平西王に封ぜられる。

いっぼう永明王はビルマに入ってから三年たらず、ついに捕えられて、雲南におくられた。

かくて呉三桂によって殺される。ときに清朝では康煕元年(一六六二)、明朝の血統をひくものは、ことごとく絶えた。

もはや健在なのは、ひとりアモイの鄭成功ばかりである。なお清朝に屈しようとはしない。

しかも、アモイは根拠地として不十分であるとし、台湾への進攻をもくろんでいた。

3 台湾の領有 top

台湾はオランダ人の支配するところである。

しかし明末このかた、中国人の移住するものもすこぶる多い。

オランダ人としても、原住民にキリスト教をつたえたり、ローマ宇による書写をおしえたりしながら、中国人をしきりに招いて、開拓をすすめてきたのであった。

しかし中国人の移民が多くなると、少数のオランダ人に支配されることを喜ばなくなる。

反乱をおこす者まで、あらわれた。

そうした中国人の不満が、アモイにいる鄭成功のもとに伝えられた。

鄭成功としても、台湾の偵察をすすめていたところである。台湾の地図も、手にすることができた。

一六六一年四月、鄭成功は二万五千の兵をひきいて台湾海峡をおしわたる。

こうして、いまの台南にいたり、その地の中国人の案内をうけて、まずプロビンシア城をおとしいれた。

つづいで五月には、ゼーランディア城を包囲する。

東アジアにおけるオランダの本拠は、ジャワのバタビアにあった。いまのジャカルタである。

アジアの貿易と航路を一手ににぎっていたのは、東インド会社であったが、さらに政府の最高責任者としては総督が任命され、バタビアに駐在している。

いまやゼーランディア城もあぶないと聞いて、大いにおどろいた。さっそく援軍を発した。

しかし限られた数の船と軍隊では、攻勢に転ずることは無理であった。

ゼーランディア城は、よく守った。孤城において、九ヵ月ももちこたえた。

しかし鄭軍の攻撃は、日ましに激しくなる。城中の食糧もとぽしくなった。

一六六二年二月には、ついに降伏し、城をあけわたして、台湾から去ったのである。

オランダ人による台湾の支配は、三十八年にして終わり、これよりは中国人たる鄭氏が台湾の主となった。

ほぼ時をおなじうして、永明王はビルマで捕えられた。明朝の命脈は、まったく尽きた。

しかし鄭成功も、その子孫も、永明王の「永暦」の年号をすてようとはしない。

こののち鄭氏がつづく限り、永暦の年号はもちいつづけられた。

永暦十六年といえば、清朝では康煕元年(一六六二)にあたる。

その五月、すなわち台湾を領有してから半年しかたたぬうちに、鄭成功は病死した。

まだ三十九歳のわかさであった。成功のあとは、子の経がついだ。

はじめはアモイおよび金門の両島をまもっていたが、二年後には清軍にうばわれた。

鄭氏は、大陸における足場をまったくうしなって、もっぱら台湾の経営に力をそそいだ。

もちろん制海権は、依然としてにぎっている。

海上をおさえて、日本や南海の諸国と貿易をつづけ、巨利をえていたからこそ、アモイや台湾をもって清朝に対抗することができたのであった。

鄭成功の事跡は、日本へもくわしく伝えられた。

その母が日本人であったところから、とくに親しみをもたれた。

そこで近松門左衛門は『国姓爺(こくせんや)合戦』と題する浄瑠璃(じょうるり)を仕たてて、満都の人気をあつめた。

ここに登場する主人公の和唐内(わとうない)が、鄭成功をモデルにしたものであることは、いうまでもない。

和唐内は忠臣であり、勇士であり、これに対する韃靼(だったん=清)は、ついにほろぼざるべき悪玉であった。

台湾は鄭成功によって、はじめて中国人の支配するところとなった。

それも大陸から追われた結果、台湾の支配者となったのである。

すでに中国大陸は、北京を首都とする清朝のものであった。

しかし清朝としては、まだ南部に呉三桂(ごさんけい)らの三藩があり、大陸をかためるのに精いっぱいである。

さらに、海上のいくさには自信がなかった。

鄭氏としても、大陸反攻はとなえるものの、じっさいに兵をだして戦うだけの力はない。

よって、しばらくのあいだ、中国大陸と台湾と、形だけではあったが、二つの政権が存在することになったのであった。

4 鄭氏政権の最後 top

すでに清朝は遷界(せんかい)令を発していた(一六六一)。

これは山東から広東まで、つまり中国大陸の海岸のほとんど全域にわたって、住民を海岸から十数キロの奥地まで、強制的に移住させたものである。

いうまでもなく、鄭氏の政権の弱体化をはかったものであった。

そもそも鄭氏の海上貿易は、日本や南海の諸国とばかり、おこなわれていたわけではない。

日本にせよ、南海の諸国にせよ、もっともほしかっているものは、やはり中国の産物、とくに生糸の類である。

そこで鄭氏の船は、大陸の諸港に寄って、取引をなし、必要とするものを積みこんだ。

つまり清朝の領内でも交易をいとなんでいたわけである。

もちろん清朝もだまっていたわけではない。

海禁をきびしくして、民間の船が海上に出ることを耿締まった。

しかし、なかなか効果があがらない。ついに最後の手段として、遷界令を発し、海岸の一帯を無人の地にしてしまったのであった。

鄭氏をアモイ、のちには台湾に孤立させてしまおうとしたのである。

それでも鄭氏はがんばった。

やがて台湾に拠ってから十二年、清朝としては最大の反乱たる三藩の乱がおこった(一六七三)。

台湾の対岸たる福建では、靖南(せいなん)王の耿精忠(こうせいちゅう)が立つ。

翌年、精忠は鄭氏に援車をもとめた。その代償として、泉州などの要港を割譲しようという。

台湾の鄭経(ていきょう)は大いによろこんだ。

大陸における足がかりをえようと、兵を発し、耿精忠をたすけた。

しかるに精忠は、割譲の約束を実行しなかった。経(きょう)は怒った。

みすがら軍をひきい、泉州などを占領したほか、南下して各地を攻略した。

かくて精忠は、鄭氏の軍と清軍と、腹背(ふくはい)から攻めたてられるにいたった。

ついに一六七六年には、清朝に降伏する。

いまや鄭氏は、ふたたび清軍と戦う。

せっかく占領した各地も、清軍によって、つぎつぎに奪いかえされた。

鄭経はしりぞいて、アモイと、その周辺をまもるのみとなった。

しかも鄭氏の軍は、一六八〇年まで、この一角をまもりとおしたのである。

三藩の本拠たる雲南が平定されぬ限り、清朝としても、鄭氏に対してのみ兵力をそそぐことはできなかった。

さてアモイを攻略されると、鄭経は台湾へもどる。

これを機会に、清朝は台湾に使者をおくって、その降伏をうながした。

勧降の文面は、きわめて鄭重であった。

「台湾は、もともと中国の領地ではない。鄭氏の父子が、みずから切りひらいたものである。

かつ明朝のためにつくすという精神は、呉三桂らの行動とまったく違っている。

いま、三藩の反乱も平定されて、中外は一家となった。このときにあたり、さらに兵を用いようとは思わない。

台湾が、その境域を保つのみにて兵をおこさず、内地を侵さないならば、征伐することはやめよう。

また、かならずしも衣冠を改める(清朝の服装に従う)には及ばない。

ただ、臣と称して入貢するだけでよい。それがいやならば、臣と称さなくとも、入貢しなくともよい。

とにかく、反抗の態度を捨て、まったく化外の一国として、ながく人民を安んずることを望む。」

鄭氏にとっては、この上ない条件にちがいなかった。よって鄭経も承認する。

しかし、大陸に貿易場をもとめたため、せっかくの和議もやぶれてしまった。

その翌年(一六八一)、鄭経は死去し、子の克挾(こくそう)がついだ。このとき相続のあらそいがおこる。

さしもの鄭氏も、内側からぐらついた。おなじ年、清軍は雲南を攻略し、三藩の乱もまったく平定された。

大陸には、もはや清朝に敵するものはなく、ただ台湾の鄭氏があるばかりとなった。

清朝は、ちゃくちゃくと進攻の準備をととのえた。

こうして康煕二十二年、すなわち一六八三年、清軍は二万の兵をもって、まず膨湖島を攻めた。

膨湖島をうしなって、台湾の政権もついに屈した。鄭克挾は清軍に降伏を申しいれた。

台湾が名実ともに、中国の主権のもとに組みいれられたのは、この時がはじめである。

清朝は、いまの台南に「台湾府」をおき、統治の中心とした。

全島が「台湾」と公称されるようになったのも、これより後のことである。

また清朝による統治がおわるまで、全島の中心は台湾府たる台南であった。

台北が中心となったのは、日本が領有(一八九五)してから後のことである。

top

**************************************** |