|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

13 清朝の権力と富の行方

1 宦官・和珅(わしん)の大罪

top

在位六十年にして、帝位を去ったとはいえ、乾隆(かんりゅう)帝は上皇として、なお実権をにぎりつづけた。

しかし老齢の身は、いかんともすることができない。八十九歳をもって、その生涯を終えた。

ときに世情は不安をまし、白蓮教徒の動乱は、なお各地に吹きあれていた。

帝は、大清のゆくすえを案じつつ世を去ったという。嘉慶四年(一七九九)正月のことである。

嘉慶の親政は、ようやくにして軌道に乗せるべきときをむかえた。

しかし乾隆後半の弊政はすでに根ぶかく、根本からの建てなおしは望めなかった。

帝がまず手がけたのは、和珅(わしん)の弾劾である。

和珅(わしん)こそは、乾隆帝の寵をほしいままにし、下級旗人(満州人)から軍機大臣にまで昇進して、治政を思いのままにみだし、中国史上で最大の私財をたくわえた怪物である。

中国の王朝史上、前例のない皇帝の在位記録をうみ、五族の大帝国を樹立した大清は、権臣の私財蓄積額においても、それまでにない記録をつくりだしたのであった。

和珅(わしん)にたいする乾隆帝の盲目的信任がいかに大きかったかは、帝のむすめを和珅の息子とめあわせていることからも、推察される。帝が和珅を寵愛した理由としては、つぎのような伝えもあった。 |

若き日の乾隆(かんりゅう)帝

|

乾隆帝が即位するまえの、青年時代のことである。ある日、用があって後宮におもむいた。

一室を過ぎようとしたとき、雍正帝の妃の一人が、鏡にむかって髪をほぐしていた。

わかい乾隆帝は、いたずら気をだして妃のうしろから、両手で妃の両眼をおさえた。

おどろいた妃は、乾隆帝とも知らず、手にした梳(くし)で、うしろの人物を打った。

運わるく、梳は帝のひたいにあたった。あくる日、母后に謁見したとき、ひたいの傷が、后の目にとまった。

母后に問いつめられ、かくしていた乾隆帝もついに白状した。母后の怒りは、妃を死においやった。

これを聞いた乾隆帝はおどろいて、妃の無実をうったえようと思ったが、結局しりごみしてしまった。

なやみぬいた帝は、指を赤くそめ、息たえた妃のそばによって、妃の頸(くび)に赤くそまった指で印をおした。

傷心の皇子は、涙ながらに呼びかけた。

「われは、なんじを死に至らしめてしまった。もし霊魂ありて、わが願いを聞きとどけてくれるならば、二十年の歳月をへたのち、ふたたびわれとあいまみえたし。」

それから数十年の歳月がながれた。

乾隆帝は、すでに若き日の心の痛手をわすれていた。

ある日のこと、駕(かご)に乗って出かけようとしたが、皇帝用の黄蓋(こうがい=黄色の日よけがさ)が見あたらない。

「だれの責任か」、帝は怒ってさけんだ。

「典守(係の者)の責任でございます」と、即座にこたえた者があった。

帝は、こたえた者に目をむけ、いぶかった。「どこかで見たことがある。」

気にかかりながらも、思い出せないままに、帝は宮廷にかえってきた。

自室におちついたとき、帝はわかき日のあやまちから、死においやった妃を思いおこした。

「似ている。たしかに妃にそっくりだ。」

帝は、ひそかに、その人物を呼びにやらせた。

そばちかくに召して、その頸(くび)をみると、妃の死にのぞんで帝みずからが、指でおした印と同じ指痕(ゆびあと)が、はっきりとみえた。

帝は、かれを亡き妃の後身とかんがえ、他人に倍する寵をそそいだ。

この人物こそ、ほかならぬ和珅であったという。 |

帝権を背景に、専権の限りをつくす和珅の行為には、目にあまるものがあった。

私生活は君主きどりで豪奢をきわめ、密室にはいっては、帝の御用服を身につけ、鏡にうつして悦にいり、策をめぐらしていたという。

不遜(ふそん)な言動は、乾隆帝の後を継いだ嘉慶帝のにくむところであったが、時機をまつほかはなかった。

嘉慶はじめの四年間は、乾隆帝の側近と嘉慶帝の側近の両派による二重構造の治世であり、嘉慶帝をないがしろにする和珅の行動を弾劾することは、かなわなかったのである。

いまや、和珅に鉄槌(てっつい)をくだすときがきた。

帝はただちに和珅をとらえ、罪状の調査にのりだした。

列挙された罪状は二十ヵ条、条項の多くは、不敬・僭越・専権・蓄財にかかわる。

刑は八つ裂きの極刑と断ぜられたが、帝は、和珅に自決の道をとらせた。権臣の末路に、かわりはない。

和珅の財は、評価分が二億二千四百万両、未評価分が八億両、あわせて十億数千万両にのぽり、その額は国庫歳入の十数倍にあたったという。

収入源は、高官の役得と化したワイロに加える、多角経営の商売であった。

金融業あり、質屋あり、古美術店あり。

乾隆帝の豪奢な生活は、後世にのこる遺品がこれを裏書きし、和珅の豪奢は、断罪が暴露し、記録がこれを伝える。この帝にして、この権臣ありというべきであろうか。

興味あることは、前者が皇帝たるゆえに許容され、後者は権臣なるがゆえに不当とされた風潮であろう。

これが王朝国家の矛盾であるというには、現代社会にも似た現象があまりにも多すぎるようである。

「和珅が弾劾されて嘉慶は満腹する。」

和珅が断罪された後の民間では、このような言葉がささやかれたという。

いったい、没収された和珅の巨大な私産はどこに消えたのか。

民衆の困窮と社会不安をよそに、没収された私財は、宮中の奥ふかく、その姿を消してしまった。

巷間(こうかん)のささやきも、またありうべきことであろう。

乾隆の後半から、国庫が欠乏してきたことを史書は記し、徴税が停滞したことを告げる。

それは嘉慶の記録においても変わりなく、むしろ深刻さを思わせる。

和珅のもとに、国庫歳入の十数倍にのぽる私財があったとすれば、その没収によって、数年の免税もまた可能といえよう。

しかし史書は、それを明らかには残してくれない。私財の没収と国庫の収入は別の会計であるのか。 |

乾隆帝の使用した礼服

|

専制王朝の財政をめぐる複雑なからくりは、後世の史家にとって解くすべもない謎といえよう。

繁栄といわれる清朝のゆくてに待ちうけるものは、歴代王朝の末期と大差ない。

すべてのしわよせは、おおむね貧しい人びとの身におよぶ。生死の岐路は、まずそこにもたらされる。

2 治政の間隙 top

中国には、古くから「南船北馬」という言葉があった。

江南の交通は舟により、北の交通は馬によることをしめしている。

しかも、この言葉の実態は時代とともに拡大されてきた。

遼(りょう)・宋(そう)・金(きん)の抗争をへたのち、元(げん)・明(みん)・清(しん)の統一期には、中国の中心は、黄河と長江の流域をはさむ地域ではなくなっていた。

このことは、北宋を最後に、首都が黄河の流域から消え、かつ黄河の流域におこって王朝を建設する例も消えたことからうかがわれよう。

もはや、絹の道も海になっている。

黄河の上流域から西北への陸路は、大きく変質しはじめていたのである。

明(みん)代にいわれた「北虜南倭」の言葉がしめすように、中国を閉ざそうとしても、まわりの海と砂漠を無視することはできなくなっていた。

その意味で、海禁と長城の構築は、すでに時代の波に逆行するものであった。

金と南宋による南北二分の形勢が樹立されてより、北の拠点は北京、南の拠点は南京へと移行する方向をたどったのである。

南京と北京は、経済の中心地域と政治の中心地域に位置し、両者はともに、砂漠と海にひろがった大帝国の二大拠点とならざるをえなかったのである。

日本における東京と京都のように。

黄河と淮河(わいが)の流域は、北京と南京をむすぶ中間地帯と化した。

政治の中心たる北京の北には、モンゴルの高原があり、南京の南には江南の沿岸と、はてしない海洋がある。

こうした形勢のなかにあって、中国における治政の間隙(かんげき)が、はげしくなった。

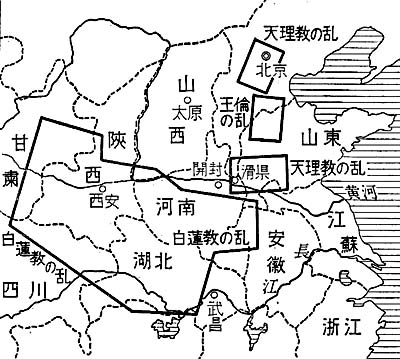

その一つが、山東・河南・湖北にわたる中間地帯であり、それは、陝西(せんせい)・四川(しせん)・甘粛(かんしゅく)にひろがる。

生死の岐路にたたされた民衆の蜂起は、おおむねこの地域にあった。

わすれられ、置きざりにされたこの地域の人びとは、不安な生活にさらされがちであった。

戦乱は、人口の減少と土地の荒廃をもたらした。平和は、人口の増加と土地の狭小を生んだ。

動乱のあとにくる平和の初期、増加する人口は、荒廃地の回復と、あらたな開墾のために、しばしば中間地帯から西にむかって移動する。

しかし、それにも限度があった。やがては飽和状態となり、治政の空白が不安をました。

中間地帯から西方にかけてひろがる社会不安は、そのなかに流賊の横行をうんだ。

困窮にうちひしがれ、生死の岐路に立つ民衆のなかには、宗教結社の波がひろがった。

いっぼう、飽和状態から活路をもとめる人びとは、さらに奥地へと浸透をこころみる。西へ、北へ。

その波は辺境をこえ、周辺の異民族のなかへとひろがりをしめす。

雲南へ、チベットへ、西域へ、モンゴルへ。

それは決して武力による進出ではない。

しかし、その浸透は、苦難にみち、多くの犠牲をともないながら、いつしか社会を漢化し、外郭をひろげてゆく。

もとより、打ちひしがれ、生死の岐路にたたされた民衆は、中間地帯から西方への拡がりの中にのみあったわけではない。

華北でも、華南でも、その現象はみられた。

華南の沿岸地域は、海禁をまもる限り、生活は決して救われるものではなかった。

後期の倭寇の多くが沿岸の中国人であったことは、これを如実に物語っている。

さらに、華南の沿岸地帯の後背地は、農耕生産に十分めぐまれた地域ではない。華南地方が飽和状態に達するとき、そこにも民衆蜂起の動きがしばしばおこった。

陸上では結社の起義(きぎ=農民反乱)となり、少数民族の起義となった。海上からは、海賊の出没となって沿岸をおびやかすことになる。 |

秘密結社の入会式

|

それだけではない。

あふれた貧苦の民衆たちのなかには、禁をおかして海をこえ、南海の各地に活路をもとめる者がすくなくない。

その数が、王朝末期に急増することは、その時期の社会事情を反映したものであった。

その傾向は明末、さらには清末において激しさをくわえた。

これこそ、東南アジアにひろがった南洋華僑(かきょう)の先駆者たちである。

南洋華僑も、武力をもってする進出ではなかった。

それは、内陸へと浸透した貧苦の民衆の場合とかわりない。

かれらもまた、多くの苦難と犠牲をともないながら、南海諸国の社会に浸透していったのである。

ただ内陸への浸透は、その漢化をひろげ、五族の中国となる素地をつくった。

また五族の中国として、中国王朝の配下に内包された。

これに対し、海をわたった華僑の波は、本国の保護をもとめることはできなかった。

しかしかれらは、その社会にひとつの楔(くさび)を打ちこんだのである。

3 官逼(かんひつ=圧政)と民反(みんはん=民衆反攻)

top

「官逼民反」とは、官憲の圧政にたえかねて、民衆が反抗のために、立ちあがることを意味する。

中国歴代の王朝のなかには、かならずといってよいほど「官逼民反」という動きがあった。

それは決して王朝の末期にのみあらわれる現象でもなければ、漢民族の王朝とか、異民族の王朝とかの区別に左右される現象でもない。

皇帝を頂点とする官僚国家の体制が樹立されるかぎり、潜在的に存続する動きである。

それが王朝の後半から末期にかけて、記録の表面に激しくあらわれているにすぎないともいえよう。

したかって王朝の末期に、かならず民衆の反乱がおこるという指摘は、じつは正確な表現ではない。

「官逼」に対する反抗は、つねに存続し、それが王朝の後半においては、王朝の滅亡と関連づけられるほど、大きな動きとして位置づけられている面をもつのである。

このことは「民反」が王朝の初めから、つねに散発しつづけている事実から理解できよう。

清朝の繁栄などというけれども、それは決して「官逼民反」の動きを解消したものではなかった。

盛世といわれた時期にも、すくなからぬ民反がみられた。

しかもこの時期は、なお戦闘がつづいている時期であったことも見のがせない。

武力がものをいう時代、それは真の繁栄でもなければ、平和でもないといえよう。

「官逼」のつづくかぎり、「民反」の動きはつねに底流として存続する。

その場合、よるべなき民衆が、現世の利益や救いを説く宗教結社によりどころを求めやすいことも、ひとつの趨勢(すうせい)といえよう。

したかって宗教結社の存続する余地は、つねにともなうものである。

為政者たちは、しばしばこれを邪教として、弾圧をこころみる。

その場合、弾圧は「官逼」として、「民反」の動きをゆさぶることになる。

清朝でも、乾隆のなかばをすぎるころから、その動きが表面化しはじめた。

乾隆三十九年(一七七四)の初秋、山東省で清水教とよぶ数団をひきいて、王倫が蜂起した。

ときに清軍の多くは、乾隆十全の功の一つとしてほこる金川の乱の鎮定にあたっていた。

山東や河南の地方は、北京と南京との中間地帯をなす。

しかも山東・河南から安徽(あんき)にかけての地は、南北に通ずる輸送路の大動脈地帯にあたる。

そのことは、輸送路にそって経済的繁栄を想像させるかも知れないが、そうではない。沿線の都市に繁栄があり、おびただしい物資が輸送される反面、そこには貧困が渦(うず)をまき、まずしい労働者の往来がある。富者は官憲とともに奢侈にふけるが、不安定な生活に追われる多くの貧者が、沿線に同居する。

あい対する矛盾が同居するところに、宗教結社の生命が脈うつ。

王倫の清水教団も、また例外ではなかった。

清軍の多くは金川に派遣され、兵備はうすい。都市には、巨富がたくわえられている。いまこそ蜂起の好機であった。流言は各所に飛んだ。

官憲は「官逼」を強め、「民反」の動きはますますたかまりを示した。 |

秘密結社の入会証

|

|

八月の末、蜂起は、はじまった。輸送路をたち、沿線の要衝を攻略する。

しかしかれらには、その後の建設に対する理想がない。

一時の飢餓を県城の攻撃によって補うことはできても、その後の策はない。

虚に乗じて蜂起しても、官憲が体制を建てなおしてしまえば、くずれやすい。

ひとたび樹立された体制の打破は、決して容易ではなかった。

一ヵ月にわたる抵抗の末、王倫一派の蜂起は失敗した。

官側の記録では、王倫一派の清水教を白蓮教につながる邪教としている。

ある意味では、当時の結社のすべてを、白蓮教の名で総括する傾きがあった。

これを裏がえせば、白蓮教がとなえる弥勒下生(みろくげしょう)の信仰を根底にもって、多くの結社が、それぞれの名をつけていたことにもなろう。

したがって清水教が弾圧されたことによって、白蓮教系の結社が根絶するものでは、もちろんなかった。むしろ「民反」としての刺激を強めることにもなった。

いっぼう、官憲の側も邪教として諸結社への探索を強め、「官逼」は、諸結社におよびはじめる。まさに連鎖反応の動きとなった。

王倫一派の蜂起を平定した翌年、官憲は、混元教の教首たる劉松という人物を、となりの河南省で捕え、甘粛省に流刑とした。

しかし、この事件は、流刑をもって終わるものではなかった。

劉松の弟子たちの動きがはじまるのである。

劉松の弟子に、安徽省出身の劉之恊という人物がいた。かれは、混元教が弾圧され、劉松が流刑にされると、名を三陽教とあらためて、活動をはじめた。

かれは、明の帝室の子孫として王発生という童児を立て、牛八と名づけた。

牛八は朱の字を二分したもので、明朝の朱姓に由来する。

また、弥勒下生として劉松の四児をたて、牛八を輔佐する形をとらせた。

入教者は水火刀兵の難をまぬがれると説き、根基銭という資金をも集めはじめた。

まさに白蓮教徒が立ちあがる前哨である。 |

白蓮教徒

|

4 白蓮の動乱 top

さて劉之協は、乾隆五十三年(一七八八)、甘粛におもむいて劉松と相会し、結社の体制をととのえて、三陽教の教勢拡張にのりだした。

その結果、劉之協をはじめ、宋之清らの活動によって、結社の勢力は湖北・四川・陜西・甘粛の各省に波及するにいたる。

しかし反乱の準備は、事前に発覚してしまった。

乾隆五十八年(一七九三)、官憲は先手をうって弾圧にのりだし、多くの者が縛についた。

劉之協の擁立した牛八こと王発生は、童児のゆえをもって新彊方面に流刑の身となった。

ことはふたたび挫折したかにみえた。

しかし劉之恊は一味にすくわれて、脱出に成功した。逃亡の途上で、布教はすすんだ。

「劉之協はいないか」、「劉之協はとこか。」官憲は血まなこになってさがしまわる。

しかし教徒の庇護(ひご)のもとに転転とする劉の消息は、いっこうに知れない。

家さがしは激しさをくわえ、無実の罪におちいる者は、かず知れぬありさまであった。

富民はわいろをもってこれをまぬがれ、財なき民は罪にとわれる。

収賄めあての「官逼」は「民反」への傾斜を強め、皮肉にも教徒の数は増大する。

起義への動きは日をおって激しさをました。

嘉慶元年(一七九六)三月十日を期して起義(きぎ=農民反乱)を決行するとの計がなった。

それより早く、湖北の西南部における教軍は、正月に蜂起した。たちまち西部や西北部の教軍が呼応し、湖北の動乱へと進展した。

官側の反撃が開始されると、教軍の拠点は各個撃破のうき目にあい、その年の後半にはいちじるしく勢力を弱めた。このとき四川(しせん)の教軍が呼応して蜂起し、強勢をふるいはじめる。

しかしその永続はむずかしく、あくる二年のなかばをすぎるころにはしだいに後退しはじめた。

大勢の挽回(ばんかい)は、湖北の教軍が陝西から四川に進出することによって成るかにみえた。

が、しかし全教軍の統一を欠いたことと、孤立分散的な拠点の防衛を脱却できなかったため、教軍は一進一退をくりかえしながら、やがては各個撃破によってくずされていった。

拠点をうしなった教軍は、流動作戦に転じた。

教軍の出没地域は広範となり、河南・湖北・陜西(いんせい)・甘粛(かんしゅく)・四川の五省十数県にわたった。

乱は長期化の様相をとりはじめたのである。 |

|

官側は、これに対応するため、作戦の変更をせまられるにいたった。

山中を北へ南へと縦横にかけめぐり、機を見て平地の村落や県城を襲い、糧食を補給する。

こうした神出鬼没の教軍を鎮圧するには、両面作戦をとるほかはない。

教軍への迫撃戦をすすめることと、村落を防衛するための拠点を構築することである。

それには多くの兵力を必要とする。

ときに八旗兵は太平になれて戦闘をわすれ、緑営(八旗とは別に、漢人のみでつくった軍隊)もまた頼りにならない。

吉林(きちりん)方面に駐留していた素朴な八旗兵、雲南や貴州の緑営がわずかに役だつ程度であった。

兵力の弱化と不足をいかにして補うか。官側は深刻な問題に当面した。

あたらしい局面に対処して、両面作戦をすすめる上で断行されたのが、既成の軍隊の粛正と郷民による自衛軍の強化である。

軍隊の粛正は、乾隆上皇が在世している間は和珅らの専権によって、決して容易ではなかった。

嘉慶はじめの二重構造は、乾隆末からの教軍対策を持続こそ、迅速な鎮定をさまたげて乱を長期化させた。

和珅を弾劾した罪状に、教軍の鎮圧を阻害したという条項があるのは、この間の事情をものがたる。

真の粛軍と本格的な教軍への対策は、嘉慶の親政期において、ようやくはじめられ、根ぶかい禍根をのこした。

郷民による自衛軍の編成は、教軍が蜂起したときに、軍隊が現地に到着するまでの対策として、すでに試みられていた。

それは兵力の不足を補い、住民が教軍に合流するのを防止する一手段であった。

しかし現地で急募した郷勇という軍隊は、良民と反社会分子とが混在し、玉石混淆(こんこう)の弊をまぬがれなかった。

ことに官より口糧を支給したことは、その弊をました。

初期の郷勇数は四川の三十数万を筆頭に、湖北や陜西をふくめて、五十万の多数にのぼる実状であった。

このため郷勇の再編も必要とされた。

既成の郷勇はいったん解散され、在地の郷民による自弁の団勇と、追撃戦に参加する随征の郷勇に区別して、あらたな編成がすすんだ。

団勇は、寨(とりで)を構築して自衛する軍であり、寨勇(さいゆう)ともよばれた。

寨勇には有事にのみ口糧が支給され、随征郷勇と区別された。そこには出費の軽減策がうかがえる。

流動化した教軍への対策は、こうして嘉慶帝の親政とともにととのえられ、教軍が村落を襲撃するのに対しては、堅壁清野の策があわせ用いられた。

城塞を堅固にかため、周辺の農耕地には一物も置かず、教軍の掠奪による糧食の補給を断つ方策である。

糧食は野になくして、城寨のなかにたくわえられるとなれば、教軍は城塞を攻撃するほかに道はない。

しかし堅固な城塞は容易におちない。攻略にてまどれば、自滅のほかはない。

長期戦の様相となった反乱は、官側の両面作戦によって、くずれていった。

しかし郷民が武器を手にして、自衛の経験をつんだことは、教軍が平定されたのちに、あらたな事態をうんだ。

5 王宮の襲撃 top

白蓮の動乱は、十年にしてようやく鎮定をみた。

しかし嘉慶帝の親政による弊政の克服は、もはや至難の業(わざ)であった。

克服とはいえ、官僚国家の体制が持続されるかぎり、抜本的ではありえたかった。

「和珅が弾劾されて、嘉慶は満腹する」との巷間の言は、これを裏書きする。

中間地帯から西辺にかけての教乱とはいえ、治政の間隙におこった白蓮の動乱は、中国本土における動乱である。

その鎮定に十手を要したことは、社会に不安と動揺をたかめた。

くわえて弊政の克服も、短い年月では不可能に近い。

動乱の気運は各地におこり、また爆発した。

五省にわたった白蓮教軍の動乱は、平定された。

しかし、それはあくまでも起乱に参加した者の武力反抗が、ひとまず終結しただけのことである。

白蓮教と総称される宗教的諸結社が消滅したことを意味するものではない。

迷信や習俗の根絶は不可能に近かった。

科学の発達した現代の人間社会においてすら、無数に存在する事実を考えれば、容易に理解できるであろう。

白蓮の動乱が終結したのちも、中間地帯から華北にかけて宗教結社の浸透はやまなかった。

結社の名は多様でも、その根底に流れるものは大同小異である。

やがて、そのなかから八卦(はっけ)教とよばれる結社が、各地で教勢をひろげはじめた。

その名は栄華会とか、天理会とかいろいろに呼ばれるが、その関係はかならずしも明確ではない。

ただ当時のつねとして、白蓮の一派と記されるにすぎない。

いわば白蓮教は、弥勒下生を多様にあらわした民間信仰の一つの総称のようなものであり、民衆道教とでもいえるような民間の宗教である。

劉之協が混元教を三陽教と改名したといわれるのに対し、天理会も本名は三陽教で、青・紅・白の三色にわかれ、別名を竜華会、また八卦にわけたので八卦教、のちには改名して天理会といったなどと記すのは、この間の事情をしめす。

また弥勒仏には青羊・紅羊・白羊の三教あり、いまは白羊のときなどというのも、この当時の宗教結社の多様性を反映しているようである。

要するに、白蓮教の名で総称しているが、実際の動きにあらわれる結社の名には、白蓮教・白蓮会の名はあらわれないのである。

八卦教には、『三仏応劫(ごう)書』二巻があって、天地人の三つを三盤となしたと伝える。

この三盤に対置された者に、北京近郊の南に位置する大興県黄村の林清、河南省滑県の馮克善、おなじく李文成の三人があり、それぞれ天皇・地皇・人皇とされ、それぞれ八卦のなかでは坎卦(かんけ)・離卦(りけ)・震卦(しんけ)教の首とされたという。

また震卦は、七卦の首とされたと伝える。

また三盤に対置された三皇は、直隷を林清、河南を李文成、山東を馮克善とし、それぞれを地皇・天皇・人皇に配し、その起事にあたっては、三省六十四地方がいっせいにあたるなどという記載もあり、書によって相違がみられるし、三皇の一人たる馮羂克善については、ほとんど明らかでない。

起事の経過からみれば、河南の李文成と直隷の林清か主体であり、林清は李文成に利用された面がある。

林清は、はじめ店員や書吏をしていたが、罪をえ、やがて八卦教に入会し、坎卦(かんけ)の主の郭朝俊に人望がないところから、郭にかわって主になったという。

かれは「真空家郷無生父母」の八宗を入教者にとなえさせ、また種福銭とか根基銭とよばれる金銭をおさめさせた。

そして事が成就した暁(あかつき)には、十倍にしてかえすなどといって入教者をまし、他方では貧者に貸しあたえる策をもちい、教勢の拡張と巨額の財をあつめるのに成功していた。

河南の李文成は、はじめ雇い大工をしていたが、人から李四木匠などと呼ばれるのを恥じて大工をやめ、塾で読み書きを習って、天文暦数を身につけ、八卦教のなかの震卦教にはいったといわれる。

入教後のかれは、天文占星の知識をもって一頭角をあらわし、ついに七卦の首になったという。

林清と李文成の会盟は、李文成の軍師ともなった牛亮臣を通じて実現した。かれは滑県の書吏出身である。

提携なった両者は、起事を準備した。たまたま嘉慶十六年(一八一一)秋に彗星(すいせい)が西北方にあらわれた。

このため天文台長は、十八年八月におく予定であった閏月を、十九年春二月にあらためるよう上奏した。

彗星の出現を不吉とみなす迷信をうかがえよう。

「われらの教えには、『八月中秋に黄花地に落ちる』ということがある。

まさに皇帝没落の機といえよう。

起事は、酉(とり)の年、戌(いぬ)の月、寅(とら)の日、午(うま)の時をえらぼう。」

こうして起事の日時は、嘉慶十八年九月十五日の正午ときめられた。

林清は、京師を襲い、李文成はそのとき、三千の援兵をおくることを約した。

文成の部下のなかには、林清をうたがう者がすくなくない。

かれらは援軍に反対したが、文成は、林清を利用する手段としたようである。

起事の計画は、事前にもれた。九月五日、李文成と牛亮臣は、滑県の知県にとらわれた。

河南での予定はかわり、七日、教徒は滑県城を急襲して、占領し、李文成を救出して、城中に師府を開設した。

文成は「大明天順李真主」としるす旗幟(きし)をかかげた。

明末の李自成になぞらえたものである。

河南の起事は四ヵ月にして鎮定されたが、平定には郷勇の活躍がめざましかった。

林清は河南の変事を知らず、予定にしたかって起事した。

その計画はすでに探知されていながら、放置されていたのである。

しかも嘉慶帝は、熱河の承徳に、恒例の避暑におもむいていた。

北京城に潜入した二百人の教徒の一部は、宦官の手引きで王宮に乱入した。

林清は城外で河南の援軍を待った。もとより援軍のくるはずはない。

王宮に乱入した教徒は、ただちにおさえられ、林清もとらわれて、北京の起事は二日にして終結した。

王宮への乱入は、明末三案の一つを思いおこさせる。

ただ明末のそれは、内廷の紛争にからまるものであったのに対し、嘉慶のそれは、民間結社の乱入である。

しかも導きいれたものは、内廷の宦官である。

そのあたえる影響を過小評価することはできないといえよう。

はたして「民反」は、あいついで激しさをましていった。

大清の行方(ゆくえ)をきめるように。

top

**************************************** |