|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

9 後金から大清ヘ

1 女直族(ジョチョク族=北方民族の一派)の怒り

top

第一の恨み、理由もなく、わが父や祖父を殺害したこと。

第二の恨み、たがいに国境を越えないと誓いあった約束をやぶったこと。

第三の恨み、誓いをやぶった越境者を処刑した報復に、わが使者を殺し、威嚇(いかく)したこと。

第四の恨み、われとイェヘ部族の娘との結婚をさまたげ、その娘をモンゴルに与えたこと。

第五の恨み、国境ちかくでわが女直の民がつくった穀物をとらせず、追いはらったこと。

第六の恨み、悪らつなイェヘ部族を信用して、われらを侮辱したこと。

第七の恨み、天の公平な裁きにそむき、悪を善、善を悪とする不公平をおかしたこと。 |

一六一八年の四月十三日、アイシンギーロ(愛新覚羅)・ヌルハチは、この「七大恨」を大書し、天をあおいで訴えた。

訴えおわったのち、集結したヌルハチ麾下(きか)十万の大軍は、しずかに動きはじめた。

陣営をあとにする精鋭の前途にまつものは、明軍との決戦である。

ヌルハチこそは、のちに明(みん)朝にかわって中国を支配した大清(だいしん)王朝の創始者(太祖)である。

ときまさに、六十歳に達しようとするところであった。

これよりさき一六一六年、その元旦にあたって(旧暦)、ヌルハチは諸王や諸大臣をはじめ、衆におされてハン(汗)の位につき、国号を後金、年号を天命とさだめていた。

清朝の前身たる後金の建国である。したがって、明朝との決戦を決意するにいたったのは、建国から二年目のことである。この年の正月、

「諸王、諸大臣よ。なんじらは、もはや迷うことはない。われは決意した。明を討つと。」

ヌルハチは、このように群臣を前にして決意を表明し、ついで二月には、

「われは明国に対して、怒るべき七つの大きな恨みをいだいている。もとより小さな恨みは限りがない。

いまこそ、明国を征討すべきときである。」

と諸臣にさとし、四月にいたって行動を開始したのであった。

おもえば、この日まで三十余年、ヌルハチは、つもりにつもる恨みをおさえ、はやりたつ部将をなだめ、ひたすら決戦の時期を待ちつづけてきたのである。

ヌルハチの属する女直族は、明朝の支配下におかれること二百数十年、その自然条件が農耕の生活にめぐまれぬ中国東北地区にあって、牧畜による馬や、狩猟でえた毛皮、山野で採集した薬用のニンジンなどを商品とし、明に対する朝貢貿易や、馬市での取引を、生活の大きな支えとしてきた。

しかも明朝への従属という屈辱にたえつつ、かれらの文物を吸収し、しだいに成長しつつあったのである。

この女直(ジョチョク)というのは、女真(ジョシン)とおなじで、ツングース族のことである。

おそらくは、かれらが自分たちのことをさした“ジュセン”(民の意)の語を、中国人が「女真」とも「女直」とも、しるしたものであろう。

宋代には女真とよばれ、元代や明代には女直とよばれた。

そして明代には、女直をその住地によって、建州・海西・野人に三大別していた。

ヌルハチは、東北地区の東南部に居住した建州女直の一首長の子として生をうけた。

その運命は、二十五歳をむかえたとき、大きく変化する。

祖父と父が戦死するという悲運にみまわれたのであった。

ときに明朝は、張居正が死んで一年、まさに万暦の弊政はじまろうとする一五八三年のことであった。

ヌルハチが七大恨の第一にあげた恨みは、それが逆境に立つ出発点であったことを示している。

しかし逆境は、かえってヌルハチの本領を発揮する機会をあたえた。

数年にして建州女直の諸部族をしたがえ、その統一に成功したのである。そればかりではない。

一五九三年、ヌルハチにひきいられる建州女直が強大になることをおそれたのが、ほかの女直諸部であった。

かれらは内モンゴルの諸部族と連合して、ヌルハチに対した。

一五九三年、ヌルハチは、この九国の連合軍を撃破した。

これをかわきりとして一六一三年まで、二十年の年月をついやしながら、九国のなかでの強敵をつぎつぎと征服し、女直族の大部分をヌルハチのもとに統合した。

もはや残された強敵は、イェヘのみになった。

第四・第六の恨みにあげるイェヘがこれである。

後金の建国は、その征服にさきだつものであった。

イェヘの攻略は、ヌルハチの威信にかけてもやりとげなければならぬ問題であった。

しかしそのためにはイェヘをたすける明の北辺を攻め、イェヘの孤立化をはがらなければならない。

その日まで、明朝に恭順の態度を示しつづけていたのは、まず女直族の統合をめざしたからにほかならなかった。

いまや、しのびにしのんだ屈辱をはらすべきときはきたのである。

ヌルハチは、出陣する全軍の将士に布告した。

「われは、この戦いをみずからしかけるのではない。七大恨をはらすためである。

戦場で捕えた者の着物をはぎとるな。子女を傷つけるな。抵抗する者は殺し、降る者は殺すな。」

創業の君主は、そのはじめ軍規厳正を心がける。ヌルハチも明の朱元璋も同じであった。

2 遼東の昏迷 top

「なんじら、諸王、諸大臣よ。このように天のいつくしみでえた遼東城に、もう住むまいと思い迷うな。

わが国の家の奴隷が逃げたのは、塩を食べることができなかったからだ。

しかし、いまはそれも解消した。遼河より東の地は、すべてわれらに降ったのだ。

どうして、これを棄てて帰ろうというのか。

われらは、はじめ、オシカが水をかきまわすので、魚が呼吸できず、石の上に頭をおいて苦しむように、苦しんで暮らしてきた。

そのため天は、われらをいつくしんで、今日の日をあたえてくれたのであるぞ。

昔、金のアグダ皇帝(太祖)は、宋やモンゴルを征伐し、半ばでたおれたが、あとをついた弟のウキマイ皇帝(太宗)がその業をなしとげた。

モンゴルのチンギス・ハンが征服をすすめ、おなじく半ばでたおれたとき、その子のウゲデイ・ハンが、あとをついで、これをなしとげた。

そのように、父たる我は、衆子のために政をさだめ、兵を集めてあたえているのである。

なんじら多くの子らよ、なんじらにできぬことは、何もないはずだ。」 |

この言葉は、ヌルハチの熱意のほどをうかがわせよう。一六二一年の三月、遼東城を攻略し、遼河の東方につながる遼朿の沃野を于中におさめたとき、部下の郷愁をいさめたものである。

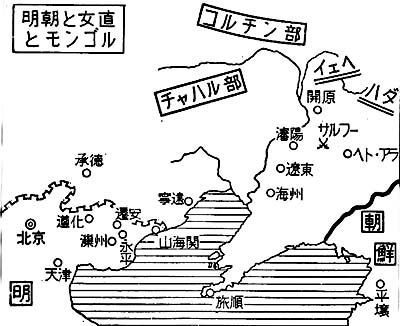

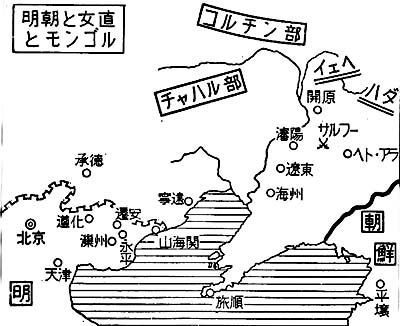

一六一八年、「七大恨」をかかげて明朝への攻撃にふみきったヌルハチは、まずイェヘに接する明の北辺諸城を攻略した。

敗報におどろいた明朝は、翌年(一六一九)大軍をくりだし、後金国の討滅をはかった。

しかしヌルハチは、これをサルフー山に撃滅し、大勝をはくした。史上に名だかいサルフーの決戦である。勝ちに乗じてヌルハチの軍は、開原から鉄嶺などの要衝をおさえ、イェヘの孤立化に成功した。

宿敵イェヘの運命はきまった。

軍を北に転じたヌルハチは、いっきょにイェヘを攻略し、女直族の統一を完成したのである。

統一をなしとげたのち、ヌルハチにとって重要なものはなにか。後金国の政治や軍事を安定させること、また国内の経済を確立することである。

それには、自然にめぐまれぬ東北の地は適切でない。 |

|

もともと、明朝が朝貢の額をへらし、交易を取り締まったことなどが、女直の内部に動揺をうみ、諸部族が抗争する一因をなしたのである。

削減された朝貢権をめぐって、女直の諸部は生きるための、相互の争いをくりひろげなければならなかった。

その最後の勝利者がヌルハチである。しかし統一は、つぎのあらたな課題をうむ。

明朝との対決は、朝貢や交易の根源までも断ちきるものである。

いかにすれば後金国の安定を確立できるか。

結論はいうまでもない、後金国の西南には、明朝が北辺を支配するための一大拠点をおく、遼東の沃野が目のまえにひろがっている。

これを手中にすることは、いまや必須(ひっす)の要務であった。

ヌルハチの心はきまった。それが、天命六年(一六二一)春の遼東城攻撃であった。

勝利はヌルハチの頭上に輝いた。しかし前途の困難は、はかり知れない。

遼東への進出は、狩猟と牧畜の生活から、農耕の生活への一大転換を意味するものである。

それだけではない。征服した遼東の沃野に居住している者は、女直とは異質の農耕民たる漢民族である。

しかも、遼河をへだてた西の沃野は、明朝の支配する地であり、南方の海上もまた明朝のにぎるところである。

考えれば、考えるほど不安はつきない。部下の郷愁もまた無理ないことといえよう。

遼東への居住は、前途にはかり知れぬ不安をもつ。しかしヌルハチは、遷都を決意し、遼東新城の建設にかかった。

三年後の天命九年、祖宗の墓までも、この地にうつした。

かれのなみなみならぬ決意を、ものがたるものといえよう。

ヌルハチは諸王たちに言った。

「いま、遼東の地をはなれて旧地に帰るならば、明(みん)はふたたび、遼東城を固守するであろう。

くわえて周囲の山谷には、城・堡の民が逃げ散っている。帰っても、ふたたび平定にこなければならないであろう。

いま遼東の地をみるに、この地は、明と朝鮮とモンゴルの三国に接する形勢のなかにあって、まさに、その中心に位置する最良の地である。」 |

はたして遼東への居住は、適切であっただろうか。結果は「否」であった。

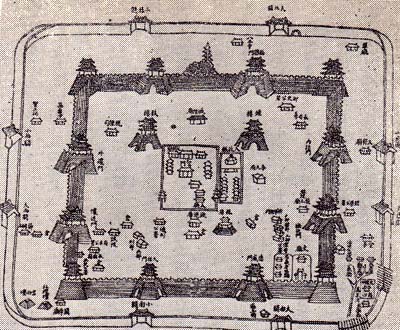

天命十年(一六二五)三月、ヌルハチは突如として、都を遼東城から北の瀋陽城にうつすことを決定した。

前の年に祖宗の墓を遼東にうつしたばかりである。

遼東に遷都を決定してから、構築をはじめた新城は、未完成である。

こんどは諸王が反対した。しかしヌルハチは、ききいれなかった。

遼東の攻略がもたらした昏迷(こんめい)は、四年にして瀋陽への後退をまねいたのである。

3 再起への道 top

ヌルハチは、なぜ瀋陽に都をうつしたのか。史書は、納得のゆく説明をのこさない。

ただ遷都した年(一六二五)の十月、ヌルハチは、きびしい漢人の検別をおこなっている。 |

盛京城(瀋陽)概略図

|

「明が派遣した間諜をかくまい、ひそかに文言をうけとり、棍棒を準備するなど、多くの悪行をするのは、すべてなんじらのように外方に住む秀才や官人らの親戚や、村の大人らである。

瀋陽に住む官人や、城郭をつくり、割り当てられた義務をつくす者たちの知るところではない。

なんじらの悪行に、多くの者がまきぞえになって殺されるのである。

なんじらの命をたすけても、たすけられた恩を恩と思わずに、ふたたび明に内通するのならば無駄と考え、なんじらのような外方の村のおもだった者を殺すのである。

とるにたらぬ小者たちは、城郭をきずくし、間諜をとどめることもない。

また逃げるにしても一人だけのことで、他人をそそのかしたりするわけではないから、助命するのである。

ただ、助命した者が、そのままいると満州人に圧迫されるのではないかと心配し、すべて、われとわが諸王の荘に編入する。

一荘には男十三人と牛七頭、田百晌(しょう)をあたえる。」 |

このようにきびしい漢人の弾圧策は、瀋陽に遷都した理由の一端を示しているといえよう。

あきらかに、ヌルハチの遼東進出は早急にすぎたようである。

老いさき短かいヌルハチは、その失敗から、後事を子孫にたくするため、再建の基礎がためをしたのかもしれない。

あくる十一年、ヌルハチは、遼河から西方では最大の拠点たる寧遠の攻略を決行して大敗をこうむった。

かれにとっては挙兵して以来、最初にして最後の敗戦であった。この年、かれは世を去ったのである。

寧遠の攻撃に敗れたのち、部下の一人は、ヌルハチにつぎのような上書をした。

「ことを始めるものは人であり、ことを成すものは天である。ハンは東方の一辺境に生をうけた。

しかし幼少より戦場における千種の計、万種の策は、あたかも鬼神が人にさとられないようであり、意表をつく行動は、鼠が狐に、犬が虎に敵対できないように巧妙であった。

そこで、天はハンに、まず建州の統一を成さしめたのである。

ハンはそれを予期していたか。ハンはそのとき、建州だけでよいと思っていたはずである。

ウラやハダなどまで手にいれたいと思っていたか。

天がそれをあたえたのである。

ハンはそれをも予期したか。

かのイェヘは、娘をあたえるといいながら変心し、明がこれに味方するので、ハンは報復すべく撫西(撫順)をまず討った。

そのときハンは心中で、かならず張総兵官(明の指揮官張永廕(えいいん))を殺したい、四路の敵兵を殺したい、遼東地方をとりたい、イェヘをしたがえたいと思っていたか。

これも天がみちびいたことで、予期できなかったことである。

ハンは天の子であるから、天の意にしたがって行動すれば孝子である。

民はハンの子であるから、民の心を考えて行動すれば慈父となる。

はじめハンは、遼東をしたがえたのち、南は旅順に、東は鎮江にいたるまで、住民をそのまま助命した。

しかし、民は恩をわすれて、逃亡し、そむいた。

子が不孝であれば、父は愛(いつく)しむわけにはいかない。

民の悪により、これを移住させたり、殺したりしなければならなかったのである。

これらは、すでにすんだことであり、天のみちびいたことである。

ハンはまた、瀋陽を半日、遼東を一日で攻略した。

ほかの城は、ものの数ではないはずだ。 |

奮戦するヌルハチ

|

しかるにいま、寧遠を攻め、二日をかけてなお攻略できなかったのはなぜか。

遼東や瀋陽の者が、寧遠の者より臆病であったがためではない。

砲や小銃が寧遠のよりもすくなく、精巧でなかったためでもない。

ハンが遼東を取ってよりのち、歩騎の兵は三年間も戦わず、諸将はなまけ者になり、兵士は戦意をうしない、戦車や梯子や楯はもろくなり、武器は鋭さをうしなっている。

そのうえ、ハンが寧遠を軽くみたので、天がハンに苦労させたのである。」 |

上書はヌルハチの過去を語りながら、寧遠の攻撃が失敗した原因をつき、さらに将来の策を進言している。

「われには恩にむくいるべきなにものもない。そこで思いつくままに四つのことを進言する。

一、功ある者は、千金を惜しまずに賞し、功なきは親戚とて免ぜず、賞罰があきらかならば大事はなる。

一、古来、功ある者を使うのは、罪ある者を使うに及ばずという。

遼東の者が逃叛するのは罪ある者、殺すは意味なし。戦場にやり、漢人どうして攻防せしむれば、われらに益あり。

一、地を得れば、破壊するより温存するが上策。寧遠を得れば、そのまま兵を駐して山海関を攻めるかにみせ、本軍は一片石より進めば、皇帝の城は不意をつかれ、そなえるにいとまなし。

かくすれば、通州城にあつめたる穀物、民家、財宝は、ことごとくわが手中に入る。

もし山海関を攻むるに数日を要せば、山海関より皇帝の城に至るの間、ことごとく火を放たれ、錦川・杏山・塔山・連山・松山のごとく灰燼に帰すること、あきらかなり。

得たとてなんの益あらん。

一、モンゴルの馬が肥えたるのち、われら出陣せば、留守に変事がおこりたるとき、千里の外より帰るは難し。

モンゴルの馬いまだ肥えざるのとき、守城の兵をとどめて出陣するが上策なり。」 |

部下の上書は、おそきに失した。

ヌルハチもまた、金の始祖やモンゴルの始祖のように、業なかばにして世を去る運命にあった。

後金国の再建と発展を、あとを継ぐ子らに託して。

思えば、ヌルハチの生涯は、戦いにあけくれた。

しかし、創業期の苦しみのなかにあって、かれが、残したものはすくなくない。

大清国の支柱をなした八旗制度は、その第一にあげられる。

八旗に属する壮丁に、旗地とよばれる土地を支給し、経済の基礎を農業の生産におこうとした意義も大きい。

また独自の満州文字をつくらせたのも、ヌルハチであった。

4 満州(マンジュ)と大清

top

天命十一年(一六二六)八月、太祖ヌルハチは、後継者をきめることもなく世を去った。

ヌルハチの長子アンバ・ペイレの子、ヨトとサハリヤンの二兄弟は、父ベイレに告げた。

「およそ一国をなす者において、ハンなきことは、一日たりとも許さるべきでない。

よろしく、すみやかに大計を定めるべきである。

さいわいドゥイチ・ペイレは才徳世にすぐれ、先帝の心を心とし、衆みな喜び服している。

すみやかに大位を継ぐべき人である。」 |

これを聞いた父ベイレは、

「われも、またこれを考えていた。

なんじらの言は、天人ともにいれるところであり、だれか賛成しないものがあろう」 |

といって、後継者と定めた。

あくる日、諸王や諸大臣を役所にあつめ、ドゥイチ・ペイレをハンに推戴せんとの議を、諸王に告げた。

みな喜んで「よし」といい、決定した。

後金第二代のハンは、かくしてドゥイチ・ペイレ(ホンタイジ)と決定し、翌年、天聴と改元した。

かれこそヌルハチの第八子、大清第二代の太宗である。ときに、三十四歳の壮年であった。

ヌルハチ在世中のかれは、兄のアンバ・ペイレ、マングールタイ・ペレイ、従兄でヌルハチの弟の子アミン・ペレイとともに四大王に列して、重きをなしていた。ドゥイチ・ペイレとは第四王を意味する。

兄たちをさしおいて、ハンに推戴された太宗の立場は、微妙であった。

翌年元旦の拝賀に関する史書の記載に、「元来、満州国の礼では、叩頭(こうとう=おじぎ)するとき、アンバ・ペイレ、アミン・ベイレとマッグールタイ・ペイレの三王を兄とうやまって、ハンの両側にすわらせた。

いかなる場所においてもハンとならんですわらせ、下座にすわらせないことになっていた」と見えている。

その一端をしめすものといえよう。もとより賢明なる太宗が、みずからこの方法をとらせたというが。

「ハンとはいえ、その実は一旗の王にすぎず」とまでいわれた太宗であるが、即位してからのちは、先帝の遺業をちゃくちゃくとすすめ、後金国の難局を克服しつつ、ハンとしての実権を確立した。

太宗の意気ごみは、天聴元年(一六二七)正月、かつて先帝が屈辱をなめた寧遠城の袁都堂におくった書のなかに、すでにあらわれている。

「満州国のハンの書を、袁大人におくる。われら両国が戦うにいたったのは、なんじらの遼東や瀋陽にいた官人らが、なんじらの皇帝を、はるか上天の人として、みずからも天人のようにふるまい、天が生んだ異国のハンをハンと思わずに侮蔑するのに耐えられず、天にうったえて戦いを始めたのである。

公明正大なる天は、国の大小を見ずして、事の是非を見、われらを是とした。」 |

こうした堂々たる書きだしに始まって、先帝の掲げた「七大恨」に言及し、最後に述べた。

「いま、なんじらがわれらの是(ぜ)なるを知り、両国の和合を望むならば、その礼として金十万両・銀百万両・緞(たん=厚手の織物)十万・毛青布千万をわれにあたえよ。

和合が成立したのちは、毎年、両国間の贈答の礼として、真珠十・貂(てん)皮千・人参一千斤をわれらはおくる。

なんじらは、金一万両・銀十万両・緞十万・毛青布三十万をおくってこい。

このように相互に贈答し、両国の和合が成れば天地に誓約し、道義をかたく守って暮らしたい。

この言を、袁大人よ、なんじは皇帝に代奏せよ。

もしこれを聞かなければ、なんじらは、なお戦いを欲するものとみなそう。」 |

もとより、このような要求を明側が受けいれるはずはない。太宗の打診に対する明の態度はつめたかった。

太宗もまた、それを予期していたことであろう。

しかし先帝の晩年から、後金国は再建の途上にあり、その社会や経済の安定には遠かった。

そうした時期に即位した太宗の地位も、決して安全ではない。

難局をきりぬけるには、まず明朝との修好と、交易の再開を打診しつつ、別の策をもあわせ用いることが必要であった。

その場合、弱味をみせることは禁物である。

手の出るようにほしい明朝との交易ではあるが、太宗は高踏的な態度をもって内外にみずからの威をしめそうとした。

交渉は、ながびくであろう。

その間に朝鮮を。それが、明を釘づけにしつつすすめる別の策であった、というのはうがちすぎか。

ともあれ太宗は、おなじ年、ただちに朝鮮征討の軍をだし、朝鮮王を屈服させて、両国間の交易の道をひらいた。

先帝のなしえなかった遺業の一つである。

先帝の晩年、後金国における社会的不安の一要素に、漢人の問題があった。

先帝のきびしい漢人検別策のあとを受けた太宗は、転じて漢人の懐柔策にでた。

先帝のおこなった一荘十三男七牛の編成を改革し、一部の五男五牛を分離して漢人村落をつくり、漢人の官僚に管轄させて、満人のかってな出入を禁じたのである。

一般に史家は、これを満漢別住策というが、同時にそれは、漢人の二分策でもあった。

これまた先帝のなしえなかった遺業である。

いっぼう、西方モンゴルへの威嚇もすすめられた。もとより、それは遼河から西方へ進出することによって、先帝のときからはじまったものである。

太宗のそれは、さらに西圧を強めつつ山海関の西方の長城の突破口を確保しようとの、両策をもつものであった。

ここにおいて太宗の策は、先帝の晩年における部下の上書を思いおこさせる。

そればかりではない。

史書の伝えるところによれば、瀋陽への遷都を断行したのは、そこが明とモンゴルと朝鮮を征するに便利な地の利をもち、かつ山河の資源に富むというためであった。

これは理由が薄弱であるとも思われよう。

しかし、ここにこそ大きな意味があったことを、太宗の行動はうらづけているのであった。

この結果は、みごとに実をかすんだ。太宗は朝鮮との交易の道をひらき、山海関の明軍を釘づけにした。

また西方より南下して、明の皇城をおびやかし、さらに内モンゴルの勢力を崩壊させた。

天聴九年(一六三五)、太宗は内モンゴルの征討によって、大元の伝統をつぐ証拠とされる玉璽(印)をえた。

翌年(一六三六)太宗はあらためて大清国を建設し、崇徳と改元した。

まさにそれは、満・蒙・漢の三民族を包含した新国家の樹立を意味する。太宗は、それにふさわしく、侮辱的にとられる女直の名をやめ、自民族をマンシュ(満州)とよぶことにした。

のこる処は明皇帝との対決である。

5 非情の断罪 top

天聴四年(一六三〇)六月七日、太宗と兄の二王は、諸王や諸大臣をはじめ、すべての民があつまる役所にあらわれ、正面にすわった。

アミン・ベイレ断罪の日である。ヨト・タイジはアミンの罪状を列挙し、いならぶ衆に訴えた。

「アミン・ペイレの悪業の由来」

「父なるハンとアミンの父は、兄弟なかよくくらせり。

しかるにアミンは、父をそそのかし、兄なるハンを離れてヘチェン路に住まんとし、家をつくるべく木を伐採せり。

父なるハンはこれを聞き、父子を罰するも、父を助命し、アミンを処罪せんと期せり。

われら、これを知り、“父を助命し、子を殺すは、理ならず。

子もまた助命すべきなり”と諌め、助命せり。

アミンの父、世を去りてのち、父なるハンは、わが子三人とアミンを差別せず、ともに四大王として養えり。

アミンを異父の子なりとて差別せるを、なんじら国人は見たるや。

父なるハン没してよりのち、スレ・ハン(太宗)即位するも、父なるハンとかわらず、アミンを三大王として礼遇せり。

異父の子とて差別せしを、なんじら国人は見たるや。」 |

ヨト・タイジの訴えに、ウネゲ総兵官がこたえ、「われら衆人も、三大王の同格なるを知る。差別せし例を知らず」 といった。

そこで、ヨトは、「これ悪逆の一なり」と断じた。

「集会の席上、アミン・ペイレは言えり。

われは、なにゆえに人と生まれしや。

人にあらざれば、山木に生まれたし。されど山木は伐採され、火にやかれる憂いあり。

しからば、広野の丘の上に横たわる大岩に生まれたし。

岩上に鳥獣の排泄するあるも、人に生まれるよりよし。われ大岩とならざりしをうらむ、と。

過日、朝鮮を討ちしとき、アミン・ペイレ、ジルガラング、アジゲ、ドゥドウ、ヨト、ショトの諸タイジと八大臣は、衆兵士を派遣せり。

わが軍は諸城をとりて王宮にせまる。朝鮮王は難を避け、官人をつかわして

“なんじら、撤兵せば、われらは降伏して歳貢をおくらん。求むるものを差しださん”

と請えり。

出征の諸大臣は、ともに議して

“なんじらの王と諸大臣は誓え。王弟を質としてわれらのもとに連れてきたれ。

わがハンのもとにともない帰りて謁見せしめん。かくすれば、われらまた信用す”

とこたえり。

朝鮮、わが求めにしたがう。よりてヨト・タイジは

“王、みずから誓い、王弟が質となりてきたれば、こと終われり。

われら引き揚ぐるべし。われらはハンの精兵をひきいてきたれり、久しくとどまるは可ならず。

われらの地に近く、モンゴルと明の敵あり”

というに、アミン・ベイレは

“朝鮮王、都をすてて島に逃避せしは、好機なり。なんじら、行くを欲せざれば、とどまれ。われ、ドゥドゥ・タイジをともないて王京にいたり、そこに住まん”

といえり。アミンのもとを退出したるのち、ドゥドゥ・タイジは衆タイジにむかいて

“アミン、われのみをともないて行かんとするは、なにゆえならん。アミン罪あり、われまた罪ある者なり。それゆえに、われのみをともなわんとするか”

と怨(うら)みごといえり。

ヨト・タイジまた、アミンの弟ジルガラング・タイジにむかいて

“なんじ、兄を諌(いさ)むべし。兄の言行は道にもとるものなり。

われらは王京におもむきえず。王都の此方(こなた)に江あり。

江の対岸に木柵ありて、銃砲もちたる兵が整列す。江の氷、すでに融けはじめたりという。

なんじ、行かんと欲すれば、行くも可なり、われは、わが両紅旗をひきいて引き揚げん。

両紅旗引き揚ぐれば、両黄旗・両白旗もまた、われにしたがいて引き揚ぐること必定なり”

といえり。

かくてジルガラング、兄を諌(いさ)めアミンまた軍をかえせり、アミンの逆心、ここにひとたびあらわれり、これ罪状の二なり。」 |

「朝鮮より帰還したるのち、ハンに献上せんとて選びたる美女を、アミンみずから娶(めと)るといえり。

ヨト・タイジはアミンにむかいて

“われら大国を征したるとき、いかなる珍品を持ちかえれるや。

朝鮮国の女は美なりと聞く。この美女ひとりをハンに見せたし”

というに、アミンは

“なんじの父はジャルトに出征し妻を娶れるはいかに。なんじの父よくして、われ悪きは、なにゆえならん”

と反論せり。よってヨト、

“わが父、妻を娶(めと)れるは、ハンに見せたるに、ハンとらずしてわが父となんじにあたえたるなり。

なんじの意よからず”といい、これを拒(こば)めり。

ハンが朝鮮の美女を受けとりたるに、アミンなおあきらめず。ナムタイ副将をつかわしてハンに求めしむ。

ナムタイその日に告げずして、翌日ハンに旨(むね)を告ぐ。ハンこれを聞き“昨日なればよかりし。

いま求められるも、われすでにひとたびこれを寵す。あたえることあたわず”

とこたえり。

アミンこれを心中に恨み、ハンの面前にては、よき顔をせず、陰(かげ)にては恨みごとをいえり。

ハンこれを聞きて

“この美女ひとりのゆえに、兄弟なんぞ不和たるべけん”

といい、美女をレングリ総兵官に与えたり。

ハン、その美女をあたえたるは、朝鮮にふくむところあるにあらずして、アミンのゆえに、やむなく与えたるなり。

これ罪状の三なり。」 |

ヨトの訴える罪状は、切々として人びとの胸にせまり、粛として声なきなかに、はてしなくつづく。

列挙された罪状は十六におよんだ。

アミンは牢に監禁され、その財産は、ことごとく弟ジルガラング・タイジにあたえられた。

清国における一族非情の断罪は、史書の伝えるところ、すくなくない。アミン・ペイレもまたその一人であった。

まさに信賞必罰である。「功なきは親戚とて免ぜず、賞罰あきらかなれば大事はなる。」

先帝が寧遠に敗戦の屈辱を味わったとき、部下の進言した上書のなかの、四策が思いだされる。

身を王族の上位におく従兄アミンといえども、断罪をまぬがれることはなかった。

北京への道は遠く、ハンの権威の確立を急務とするとき、非情の必罰は、吹きあれたのである。

6 北京への道 top

大清国の成立にさきだつこと六年、アミンはなに故に非情の断罪を受けたか。

断罪にいたった直接の動機が、北京への道のけわしさにあったことを、罪状の後半はものがたる。

ふたたびくりかえすようではあるが、罪状後半の大略を記そう。

「ハン出征のとき、アミンは瀋陽を留守す。任をまもらず狩猟を楽しむは罪状の八。」

「陣中より帰還のヨト、ホーゲに対し、みすがらをハンのごとくして、諸王を腹視するは罪状の九。」

「アミンは永平に駐留するに際し、弟ジルガラングの同行を願ってゆるされず、アミンは“いまのハンが即位してより以来、われと弟を共にさせず。われ、弟にいわん、弟、こばめば、射とおさん”という。これ罪状の十。」

「アミンの永平に入城せしとき、むかえる者、傘一本をかかぐ。アミン怒り“漢官すら二本かかぐ。

大王たるわれに、一本をかかぐるはなんぞや”という。ハンすらかかげざることあり。罪状の十一。」

「永平に到着せるのち、城内の漢人をにくむ。“われ、朝鮮を征したるとき、城内の民を釈放せしは、王宮をとるためなり。ハンは大明の皇城を取れず、引き揚げて永平をとる。

抵抗せし城内の漢人を殺さず、助命するは何ゆえか”と自らをほめ、ハンや諸王を悪口するは罪状の十二。」

「永平に駐留せしとき、付近を掠奪せり。時にみずから降りし城あり。

アミンは城民を城外にだし、家財を兵士に取らす。城民を永平に連れきたり、わけて奴隷とす。これ罪状の十三。」

「永平にて、帰還の諸王に“ハンは、われを罪すという。アジゲ・タイジは、他旗の者を斬りたるに罪されず、マングールタイ・ペイレは、つねに罪をおかすも、罪されず。われ、悪ければ、ひそかに告ぐるべきなり。

ハンのために励みて、なんぞ罪あらん”という。衆人に悪言をはき、政のために憂えざるは罪状の十四。」

「永平に駐し、モンゴルのカラチンに強要して二人の妻を娶る。これ罪状の十五。」

欒州(らんしゅう)を守備せし兵が、アミンの旗にあらざるため、全滅を願うならん。

強力なる他の三旗が全滅すれば、みずからの鑲藍旗(じょうかんき)のみ、ひきいて帰還する意図ありとみゆ。

はたして欒州(らんしゅう)の陥落するや、ただちに帰還せんとす。

ショト・タイジ、諸大臣ら“一城を取られたりとて、天のあたえる三城をも棄て、ハン撫養の民を殺して去るは不義なり”と諌むれどもきかず。

あまつさえ、永平と遷安の官民を殺戮(さつりく)し、財貨と家畜と纒足(てんそく)の女をあつめ帰るに執心し、帰還のわが兵を軽んじて見殺しにす。

帰還の議、わが子や僚友とはかり、参政の諸大臣の言をきかず。

思えば、アミンは出征してより一矢も放たず、ハンのとどめし精兵を連れださず、嫉妬の心をいだいて、故意に国政の傷つくことをはかり、天のあたえる四城を棄て、撫養の官民を殺し、わが兵と知りつつ故意に全滅せしむ。

これ大罪の十六なり。」

戦場の軍規がきびしく、戦いに勇敢であるのが、満州八旗の本領であった。

大王たるアミンの断罪は、その罪状からみて、後金国にあっては当然のことであったといえよう。

しかし太宗として最大の怒りと悲しみは、永平の放棄と兵士の見殺しであったにちがいない。

天聴三年(一六二九)の冬十二月、太宗はみずから八旗の将兵をひきい、山海関の西方にある長城の小関門、龍井関と大安口を突破して、明朝の首都たる北京を包囲した。

しかし修好と交易の意図は短時日ではならず、転じて周辺の諸城を攻略した。

その策は、清軍にそなえる山海関の関門と、北京との中間にくさびを打ちこみ、両者の分断と北京の孤立をはかりうるものであった。

戦闘は長期化をさけがたいものにした。

太宗は永平・欒州・遵化・遷安の四城に軍をとどめ翌年には帰還した。

兵馬を養い、秋にふたたび攻撃するためであった。

帰還ののち、残留の兵士と交代させるため、留守役のアミンを将として、永平におもむかせた。

三月のことである。

しかるにアミンは罪状のごとく秋をまたずして五月に帰還した。太宗の意図は水泡に帰したのである。

怒り悲しむのも、うなずけよう。

十六におよぶ罪状のうち、ほかの罪状は、こじつけのつけたしにすぎない。

その後の太宗は、モンゴルを圧しつつ、さらに西方からの進出をはかった。

それが、内モンゴルの制圧、大元伝国の印を入手する結果となり、後金国から大清国への脱皮となったのである。

北京の包囲は失敗した。しかし明朝にあたえた影響は大きかった。

かの袁崇煥は、アミン断罪の年に、おなじく明側で断罪にあい、北辺防備の力を弱めた。

明朝の内部の動揺は年ごとに激しさをくわえ、比例するかのように、清軍に投降する明の武将の数は、年とともに増した。

こうした形勢のなかにあって、太宗は、北京への道にそなえて、大明皇帝にかわりうる国内の制度や文物の整備に、力をつくしはじめていた。

大清国を樹立するにさきだって、中国に範をとる六部(りくぶ)などの行政機関を設置しはじめ、ハンに直属した内三院を設けるなど、諸般の制度を創設していたのである。

こうして一六三六年、大清国は満・蒙・漢の三民族を、太宗のもとに統合する形で成立した。

一族の諸兄弟や諸子に冊封がおこなわれ、アンバ・ベイレを和碩礼親王としたのを筆頭に、序列がつけられた。

モンゴル諸王にも親王以下の称号がさだめられ、漢人の有力武将も王に封ぜられた。

都察院も設置されるなど、体制はさらに整えられた。

この年、ふたたび朝鮮を征し、宗主国たる立場を確立して、朝鮮と明朝との関係を断たしめた。

ついでふたたび長城を越え、北京をかこむにいたったが、修好は成功しなかった。

太宗の権力は確立し、満州八旗にくわえて、蒙古八旗が成立し、晩年には漢軍八旗も成立をみた。

しかし北京への道は、遠かった。その道は、太宗の遺業として、あとにたくされた。

top

**************************************** |