|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

世界の歴史8 アジア専制帝国

6 銀をめぐる波紋

1 絹の道は海 top

「絹の道(シルク・ロード)」、東西の陸上交易路につけられたこの名は、なぜかロマンチックな連想の世界に人びとの心をさそう。

中央アジア、オアシス、砂漠、隊商、ラクダと、連想はつきない。

日本ほど、この名がもてはやされている国は、世界のどこにもないであろう。

月の砂漠がそうさせたのか、オアシスか、あるいは日本の絹が世界に名をはせた郷愁か。

いずれにせよ、絹の道と中央アジアは、たちきれぬきずなをもって今に生きる。

しかし歴史の事実は、無情にも人びとの連想をうちくだく。

西域とよばれた中央アジアが絹の道でありえたのは、漢・唐の昔にすぎない。

唐末からのち、絹の貿易は海の道にうつりはじめた。

南海を往来するイスラム商人たちが、その主役である。

それにともない、中国の王朝が西域を経営しようとする熱もうすれた。

もはや、その地はトルキスタンの名がしめすように、トルコ民族の拠地となり、トルコ化しはじめていた。

十九世紀の末からヨーロッパの学者によってひろく紹介されるようになった「絹の道」であるが、その名にふさわしい絹の交易は、すでに早く、陸路から姿を消しはじめていたのであった。

モンゴル帝国が成立すると、駅伝の完備によって、陸路の往来はふたたび活発となったが、長くはつづかなかった。

元朝が成立するときのはげしい内争は、陸路の駅伝を荒廃させ、海路の交易をますますさかんにした。

もはや「絹の道は海」というにふさわしい時代の展開を示したのである。

江南の海港は、異国の船でにぎわった。諸国の珍宝をつんで入港する船は、中国から絹や陶器や銅銭などをつんで、ふたたび南方洋上に姿をけしてゆく。

福建の泉州は、当時、もっとも栄えた海港であった。

世界第一の海港「ザイトン」の名で西方に紹介された海港(マルコ・ポーロによる)こそ、この泉州にほかならなかった。いまはさびれた地方の一都市と化し、昔のおもかげはない。付近にのこる異教徒の寺院や墓地などの遺跡は、当時における異国人の往来と居住をものがたり、おとずれる人びとに、往時の繁栄をしのばせる。

「板きれ一枚といえども、海に入れるをゆるさず。」

「沿岸の住民、守備の将卒、ひそかに海外諸国に通じることを禁ず。」

元朝にかわった明朝のはじめ、洪武帝が示した方針は、このようなきびしい海禁策であった。

世にいう明の海禁とは、本土から海上とおく船で乗りだすことを禁ずるものであり、沿岸の住民が海外の諸国と、かってに通交することを禁ずるものであった。 |

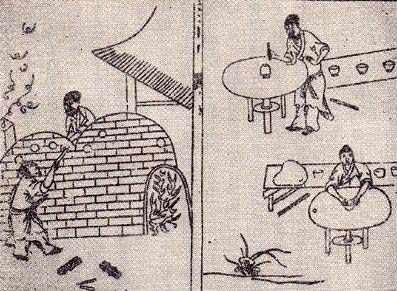

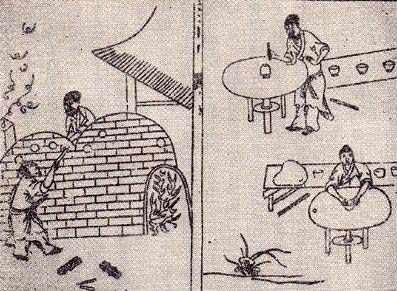

陶器の製造(天工開物)

|

ただし、それは民間人による私貿易の厳禁を意味するものであり、国と国との交易を禁止するものではない。

「明の初め、東には馬市があり、西には茶市がある。

すべて辺境の異族を交易であやつり、あわせて辺境防街費を充足するためである。」

「海外諸国の入貢するものは、土産物をつんで入港し、中国と貿易することをゆるす。」

「寧波(ニンポウ)は日本に通じ、泉州は琉球に通じ、広州はチャンパ(ベトナム中部)、シャム(タイ)、西洋諸国に通じる。

琉球、チャンパの諸国は恭順なるにより、随寺入貢をゆるす。

ただ日本は叛服つねならず。ゆえに十年を期限とし、人数を二百とし、舟を二隻とす。

勘合(かんごう)表文をもって験(しるし)となし、いつわり侵入するをふせぐ。」 |

明代の記録にみえる、これらの内容は、明初の交易方針をあらわすものとして、興味ぶかい。

倭寇(わこう)で名高い日本をもっとも警戒していることは、あきらかであろう。

それでいて、ほかの国との新貢による交易は、大いに奨励したいところのようである。

明朝の内陸交易が馬市や茶市であったことも、この記録からうかがえよう。

記録にみえる東とは、明の北方や東北方をさすもので、モンゴル族などを意味する。

西とはチベット族をさすものである。馬市や茶市というが、茶は中国の産物であり、馬は北方や西方の商品である。

要するに陸上の対外交易は、明朝の必要とする馬を買い入れるためのものであった。

それにかえるものは、茶であり、また北方民族のもっとも必要とする食糧などであった。

その交易は、もはや西洋諸国へむけての陸路による絹の交易ではない。

「絹の道は海」といわざるをえまい。

倭寇になやまされながらも、明の南海交易は朝貢の形式で奨励された。

ただ、これまでのような、民間人による渡航活動は厳禁された。

やがてヨーロッパ人がくるとも知らず。

2 紙幣から銀へ top

「大明宝鈔(紙幣)を発行して、銅銭とともに通用せしめん。

偽造する者は断刑とす。

密告逮捕に協力した者は、銀二百五十両を賞し、あわせて犯人の財産をあたえん。」

「民間の金・銀・物貨をもってする交易はゆるさず。

違反する者は罪とす。金・銀を鈔(しょう=紙幣)に交換することはゆるす。」

「鈔一貫は、餃子文、銀一両にあたり、四貫は、黄金一両にあたる。」 |

明朝では洪武八年(一三七五)に、このような貨幣政策をうちだした。

その目的が、紙幣の流通にあることは、いうまでもあるまい。

元朝が紙幣を乱発して経済界を混乱させたというのに、なぜ洪武帝は、このような政策をうちだしたのか。

洪武帝は、元朝の紙幣乱用が、社会の混乱と不安をまねいた一因であることを知っていた。

このため、はじめは銅銭の鋳造に熱心であった。

しかし銅銭の鋳造には、原料の銅が多量になければならない。

たとえ、あったとしても、加工製造する鋳造局をつくらなければならない。

銅銭を全国に流通させるためには、多額の経費と労力が必要となる。

それを承知のうえで、洪武帝は、銅銭の鋳造に努力した。

しかし銅の不足は、どうにもなるものではなかった。

手間のかかる鋳造局の建設も、平和の回復と経済の復興による貨幣の必要度にはおいつかない。

やむをえず打ちだしたのが、銅銭と紙幣の両用策である。

ただ金、銀による民間の交易は禁止されていた。

一貫紙幣は、銅銭千文に相当し、銀一両に相当する策をうちだした。

当時は、米一石が銀一両、つまり紙幣では一貫に相当する相場であった。

しかし紙幣の価値は、まもなく下落した。

洪武十八年(一三八五)、官の禄米を紙幣で給することとした。

その規準は、米一石が二貫五百文と記されている。

さらに洪武二十七年には、

「詔をくだして、銅銭の使用を禁ずる。

このころ両浙の民は、銭を重んじて鈔を軽くみ、銭百六十文をもって鈔一貫にあてている。

福建、両広、江西の諸省も、おなじようである。

このため物価は高騰し、鈔法はくずれておこなわれなくなっている。」 |

というありさまで、一貫紙幣は、もはや百六十文の価値しかなくなっている。

銅銭が不足して、紙幣を大量に印刷したことがもたらした混乱である。

このため永楽帝の時代には、鈔の発行をへらす意見が上奏されている。

つぎの洪熈帝の時代にも、原吉が帝の質問にこたえて、いった。

「鈔(紙幣)が多ければ、価値はへり、すくなければ、価値はます。

民間で鈔が通用しないのは、乱発して回収をはからないためである。

官に入った鈔のうち、いたんだり古くなったものは、ことごとくこれを焼却し、官鈔の発行をすくなくすべきである。

民間で鈔を入手することが困難になれば、鈔の価値は自然に高くなろう。」 |

しかし、時すでにおそしであった。

五代宣徳帝の時代には、鈔の価値はますます下落し、「米一石に鈔四~五十貫、六~七十貫を用いる者あり」という始末となった。

「このごろ、民間の交易には金銀が使用され、鈔の流通はとどこおっている。」

鈔の価値は下落の一途をたどり、もはや民間における一般の取引には、使用されていないことを示している。

かわって流通しているものは、禁止されている金銀であった。

明朝は、鈔の流通策に頭をなやました。

鈔を通用させるために銭までも使用を禁止したが、効果はない。

銭が不足すれば禁制の金銀が流通する。

かといって銅銭の鋳造も意のままにはならない。

罰金をはじめ、多くのものを鈔で納めさせるような苦肉の策までおこなったが、大勢をいかんともすることはできなかった、というのが実情である。

洪武帝の祖法ともいうべき、金銀の使用禁止、紙幣の流通政策は、こうして早くもくずれはじめたのである。

それだけではない。銀の流通は、都市の商人たちのなかでおこり、経済界を左右することによって、洪武帝の祖法たる農本主義をもゆるがしはじめた。

洪武帝は、貧農の出身ということもあって、中国古来の農本主義をとり、商を末利と考えて蔑視した。

財政策において現物をもちいたのも、その一つのあらわれである。

ところが豊作のときには、穀倉はあふれるばかりとなり、古米の保有量が二十年分というようなところもでる始末となった。

もはや現物での納入は、飽和状態に達した。

さらに米価の下落である。官僚たちは不安定な禄米や紙幣での支給をこばみ、銀での支給を求めはじめた。

鋳造貨幣ではない銀塊が、いまや祖法をつぎつぎと破る中心と化しはじめた。

3 銀納への道 top

「いま、天下の交易に通用しているものは、銅銭と銀のみ。銅銭は貧民の使用によし。」

「紙幣は、不便なること、はなはだしい。雨にぬれ、鼠にかじられればだめになる。

人は毎日紙幣をまもることに神経をすりへらし、紙幣の奴隷になるだけだ。

銀や銅銭は便利である。水火にあってもこわれるわけではないし、虫や鼠もかじれない。

人びとの手をわたりあるいてもその本質にかわりはない。」 |

明朝も後半になると、流通貨幣は、銀と銅銭というありさまであった。

紙幣がいかに人気のないものであったかは、紙幣と銀銭の得失をのべた文のなかに、よくしめされている。

明初に、金銀の使用を禁止し、紙幣の流通をはかったことは、つまりは時代の変化にそぐわないものであった。

貨幣制度の整備されていない時代にあっては実質的な価値がものをいう。

銀の流通は、その意味では必然的なものであったといえよう。

皮肉なことながら最後に流通したものは、銀塊であった。

それは決して鋳造貨幣ではない。このため一般には秤量貨幣とよんで区別する。

要するに、それは取引にあたって、適当に切り、重さをはかって、商品と引きかえに渡すにすぎない。

一種の物物交換のようなものである。

もともと銀は、早くから民間の取引に使用されていた。

商業がさかんになり、大量の商品が売買されるようになると、取引のために持ちあるく貨幣の額も大きくなる。

その場合、価値の高い金銀が、銅銭より便利であることは、いうまでもない。

また紙幣が発明されるのも、必然的なことである。

その場合、金銀は、それ自体が価値をしめすが、紙幣は、その裏付けがなければ不安をまねく。

通貨に不安があらわれたとき、金銀などの貴金属をもとめて、狂奔する人びとの姿は昔も今もかわらないといえよう。

元朝が金銀の使用を禁じ、明朝もまたこれを禁じた理由は、いろいろある。

それはともかく、禁ずるということは、それが流通していることであり、奨励するということは、それが流通していないことを意味する場合がすくなくない。

明代でも銀は商業経済の中心地や海港では、禁令にかかわらず通用していた。

おもしろいことに、金銀の使用を禁止した洪武帝の時代に、折納銀といって、税を銀で代納している記録がみえる。

規定の現物で納めることができなかったためとか、禁止している金銀を国家に吸収する手段の一つとか、学者はいろいろに解釈する。

いずれにしても記録が正しければ、事実といわざるをえない。

金銀の使用禁止と矛盾すると思われるような記録は、まだある。

銅銭の偽造を発見通告した者には、銀二百五十両を賞するということも、その一例である。

民間の使用を禁止したものを、賞としてあたえる。

これでは、金銀の民間からの回収とも矛盾してくる。そう思う人もすくなくないであろう。

金銀を貨幣として使用することを禁止する。

これが禁令の基本的立場のようである。

要するに貨幣として代用してはならないのである。

金銀や布帛(ふはく=織物)は貨幣ではない。

珍重される財宝であったというのが、真実に近いのではなかろうか。

それはあくまでも高貴な品物の部類にはいるものであり、貨幣ではなかった。

はじめは、その限りでの代納品であり、賞としてあたえる品、つまり賞品であったのではないか。

こうした明初の立場は、やがてくずれ去った。

鈔(紙幣)の価値がさがり、銅銭よりも軽視されるようになったのである。

しかも銅銭は不足し、かつ紙幣を流通させようとする政策のため、その使用をも禁止するにいたっては、もはや流通貨幣はなきにひとしくなる。

裏付けのない紙幣はもはや一枚の印刷した紙片にすぎない。

やっきになって政府が奨励しても、通用しないのは当然といえよう。

経済は発達し、商取引はさかんになる。

しかし、信頼できる貨幣はない。銀が貨幣がわりに通用するのも、当然といえよう。

商業都市や海港都市の繁栄する経済の中心地帯から、銀は貨幣として流通しはじめたものである。

こうなると、税を銀で代納する傾向がしだいにおこってくる。

人びとは銀を貨幣がわりに珍重し、税も銀で代納するとなれば、もはや銀は通貨である。

飽和状態に達した貯蔵米よりも、銀めほうが役に立つ。

こうした事情から、ついに税を銀で納めることが制度化される。

すべての税目を銀で納める一条鞭法という税制は、そこに生まれた。

万暦帝初期の政治家であった張居正は、これを全国的にすすめようとした。

農民は銭が便利であったにもかかわらず。

4 銀への執念 top

| 『銀場の弊害は、官に利のあるところすくなく、民の損するところ多し。開くべからず。』 |

洪武帝は、銀鉱を開掘する弊害をさとして、銀場の開設を禁止した(洪武元年、一三六八)。

この禁止は、北征した名将の徐達が山東を平定したとの報に、近臣が山東の旧銀場を再開することを進言したのに対する回答であった。

旧来の銀鉱を開掘しても、多くの労力と犠牲をともない、

多額の経費を必要としながら、産出量は少ない。

結果としては、官の利益はすくなく、民の苦難が大きくなる。

洪武帝はそれを知って、開掘をゆるさなかったのであろう。

そののち(洪武二十年)、河南省の銀場を開掘したいと願いでた者にも、「利益を口にする臣は、すべて民をそこなう賊である」ときめつけ、ゆるしていない。

永楽帝も許可しなかったことがあり、つづく洪熈帝も、宣徳帝も、これにしたがって禁止したという。

当時を記録する史書には、銀場の開掘を禁止したことを意味する記載がある反面、銀場の開掘をしめす記載もみえる。

たとえば洪武十九年には福建の銀場をひらき、三十五年には陝西(せんせい)の銀場になどもひらくむねを記している。

こうなると、いったい洪武帝は銀場の開掘をどのように考えていたのか、はなはだ疑わしくなる。

金銀を民間で使用することを禁止したのと同じように、ここにも矛盾とみられる記載があらわれる。

ことに十九年には、福建の採銀をみとめ、二十年には河南の採銀を許可しないとあっては、その意図がどこにあるのか、理解にくるしむ。

永楽からのちにおいても、洪煕から宣徳にかけて、禁止をたてまえとしたかのような記載がある反面で、銀場の開設や課税の増額をしめす記載があり、矛盾を感じるのもふしぎではない。

たしかに銀場の開設は、民の苦しみをますのみで、産銀額の少ないことが多かった。

「銀砂四千余斤を一ヵ月以上も精製し、人力二千七百を使役して、取りだした黒鉛は五十斤、銀は三両にすぎない。収支の採算はとれず。」

「成化年間に、湖広の金場は計二十一場あり。年間に人夫五十五万を使役し、死する者無数。得た金は、わずかに三十五両。」 |

こうした史書の記載は、金銀場の開設がいかに多くの労力と経費をともない、得るところ少ないかを示している。

したがって銀鉱の開閉は、ほとんどなかったといっても、誤りではない。

結局のところ、採算のとれない、弊害の多い銀場は開設をゆるさず、銀の産額が多量な銀場は開設を推進するというのが実状であったといえよう。

矛盾するかにみえる記載は、それぞれの場合における許可、不許可の決定であったこととなる。

それでは、いったい明朝は金銀を必要としたのか、どうか。いうまでもなく、大いに必要としたのである。

周辺の諸国はもとより、とおく南海諸国からの朝貢までうながし、明朝の国威をしめそうとすれば、来貢者に下賜する金銀や絹織物などの数は莫大なものとなる。

民間における金銀の使用禁止も、これと無関係ではありえない。

銀場の開設と、それによる課銀の徴収は、明朝にとってきわめて重要なものであったといわざるをえない。

さらに銀の民間における使用が、禁令とは反対に普及するとあっては、銀はますます必需品となる。

しかも宮廷における費用が増大し、宦官や官僚たちの収賄が横行するとなれば、銀へのあこがれは、まさに執念となる。

明末にいたるにしたがって、その傾向は激しさをました。万暦の鉱害は、その頂点をしめす。

「このごろ採鉱のこと、一つの申請をゆるせば、十の申請がこれにつづき、一省で三十一場もひらくことを願う者がある。」

こういう状態は、万暦時代における銀場への執念を思わせる。それだけではない。

帝みずからが、銀の亡者となっていたのである。

政治をかえりみることなく、ぜいたくの限りをつくし、自分のために巨大な陵墓をつくることに没頭し、出費をかえりみない生活がつづけられる。

このため宮廷費を充足させる手段として、銀場の開設がおこなわれ、宦官をつかわして直接に開掘することとなった。

万暦の鉱害は、ここにおこった。

宦官たちは、鉱税と袮して金銀をまきあげ、忠告する地方官を獄に投じ、富者があれば、盗掘や盜鉱の罪に処して財をとりあげ、鉱脈ありと称して田宅を没収し、婦女をはずかしめ、殺戮をほしいままにするなど、横暴のかぎりをつくした。

銀の波紋は、万暦にいたって最大となり、その執念は、まさに末世をおもわせる。

まことに 「明のほろぶは、崇禎にあらずして、万暦にあり」とは、至言というべきであろう。

5 人民の怒り top

成化二年(一四六五)三月、いまの湖北省にあたる荊襄(けいじょう)地域で、流民が蜂起した。

万貴妃の横暴はなはだしかったころのことである。

流民を指揮したのは、河南生まれの劉千斤という人物であった。

本名を通というが、その昔、重さ千斤の石を片手で持ち上げたことから千斤と号したという。

よほどの力自慢であったにちがいない。日日の生活に苦しむ流民たちは、この劉千斤を首領として蜂起した。

ときに、おなじく衆を集めていた石龍も、これに呼応した。

四万あまりの流民が、これにしたがったという。劉千斤は、漢王を名のり、徳勝と年号をつけた。

政府は、流民が蜂起したとの報に、京師ならびに諸道の軍を動員してこれを攻め、劉千斤らの本拠にせまった。

このため劉は、陝西方面にうつろうとはかったが通路を遮断され、やむなく石龍らの軍と合流し、やがて山険にとじこもって官軍をなやませた。

山上から落とされる木石は、あられのように官軍の頭上にふりそそいだ。

しかし四面を包囲された劉らの抵抗には、限度があった。

まもなく山寨(さんさい=山の砦)の険はおち、劉をはじめ、三千五百余人の衆と、一万余人の子女は捕われた。

劉千斤の挙兵は平定された。しかし流民たちの結束はあとをたたなかった。

まもなく、李原なるものが、平王と称して立ちあがり、小王洪らと各地であばれはじめた。

百万の流民が、これにしたがったという。

政府はふたたび大軍を発し、征討を開始した。成化六年(一四六九)冬のことである。

征討軍は、流民の分裂をはかり、たてこもる山寨にせまって軍の威力を誇示し、つぎつぎと流民を帰服させた。

力つきた李原らは捕われ、蜂起はふたたび失敗に帰した。

これよりさき、宦官の王振が権勢をほしいままにした正統帝の末年には、福建で鄧茂七や葉宗留らの反抗があった。

正統帝は即位のはじめ、銀場の開掘が民を苦しめるとの理由で鉱山の閉鎖を令したが、王振らの収賄亡者たちは、これをやぶり、銀場の再開にのりだした。

鉱山の閉鎖は、民間の盗掘をうみ、開掘はまた住民を鉱害でくるしめる。

労働には強制的にかりだされ、田土は鉱害によって荒廃する。

権力につながる官僚や地主たちが、利をうることはあっても、まずしい農民たちは、生死の岐路にたたされる。

こうした実情のなかにあって徒党をくみ、衆をひきいて蜂起したのは、葉宗留や陳鑑胡たちであった。

ときに福建の延平府で、自衛組織ともいうべき総甲制の総甲の任にあった者に、鄧茂七という人物がいた。

かれは地主が年貢のほかに多くのものを佃戸からとりあげ、利をかさばる実情に怒りをおぼえた。

そこで佃戸(でんこ=小作農)をたすけて地主にせまり、不当な搾取をやめ、年貢を地主みずから受けとりにくるよう要求した。

地主らは、要求をいれるかにみせて、かえってこれを官に訴えた。

県官は鄧茂七らを捕えんとしたが、佃戸らは鄧をたすけ、県官らを殺戮するにいたった。

官側は、もはや鄧茂七らの訴えに耳をかさず、中央から大軍が派遣される形勢となった。

官側との武力抗争が展開され、鄧軍は、各県城をおとしいれつつ延平府城にせまった。

そのなかにあって、三年の徭役(ようえき)免除を代償に解放するとの条件で妥結をはかる動きなどもあったが、成功しない。

鄧茂七は、みずからの手で、すべてを除去し平定する決意をかため、剗平(さくへい)王と名のって、武力による解決をすすめた。

塗炭の苦しみにおかれていた省内の貪民たちは、鄧の蜂起にくみし、葉宗留や陳鑑胡らをはじめ、各地の集団が呼応した。

まさに、福建全省にわたる動乱へと展開したのである。正統十三年(一四四八)末のことであった。

しかし官軍の反攻は強く、鄧茂七は翌年二月、敗走の途上で斬殺された。

いっぼう、呼応した宗留も、また王を称し、各地で反抗をつづけたが、陳鑑胡との仲問われをおこし、陳に殺された。

陳は、みずから大王と称し、太平と国号を称し、泰定と年号をさだめて、勢いをふるったが、鄧茂七が敗死したのちは、孤立した勢力となり、官に降った。

各地の指導勢力も、鄧茂七の死後は、しだいに力をうしない、局地的な反抗を散発する状態となってしまった。

洪武帝は「貧農の出身なるがゆえに、農の苦しみをよく知る」といって、創業のはじめ、農業復興に意をそそぎ、開墾をすすめ、荒地をひらき、農民の移住をおこない、免税をほどこすなど、農民に対する多くの施策を示した。

しかし、それは農本主義に立脚して国家財政を確立する方向を目ざすものとなり、人民を教化し、大明皇帝への忠実なる民とするものへと傾斜した。

洪武帝の指向したものは、結局は皇帝独裁体制の確立と維持にほかならなかった。

皇帝の親政という独裁体制の確立は、あらゆる角度からすすめられたが、それらは結局、皇帝の孤独化と将来の禍根を、その内部から生みだす必然性をさけることができなかった。

洪武帝じしん、創業のときの方針を在位三十年の間にくずしてしまった以上、祖法とみなされる理想の鉄則が、つぎつぎとくずされたのも、ふしぎではあるまい。

理想はあくまでも理想であり、現実はあくまでも現実であった。

そこに不変のものは、皇帝と后妃と宦官とが存在する内廷、諸臣の出入りする外廷、地方諸官庁・軍事の諸機関など、諸般の構成組織の形骸であったといっても、いいすぎではないであろう。

そこに登場する人物に交代があり、人びとの心に違いはあったが。

洪武帝が、人を信ずる気持をうしない、おのれ一人のためにすべてを抹殺する道をたどったとき、体制としての組織は、皇帝の独裁を実現したかもしれない。

しかし皇帝みずからが、そのようであれば、組織を構成する人物それぞれが、みずからの安全と利益のみに奔走するようになるのも、一つの本性といえよう。

上は皇帝から下は下級の末端官吏に至るまで。

それが、独裁君主体制を指向する王朝国家のたどるいまわしい宿命であった。

人民の怒りは人民の名をかりた治者のあるかぎり、富者のあるかぎり、消えさらない。

top

**************************************** |