|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

5 公私にわたり多忙の万次郎

江戸を大混乱におとしいれたペリー艦隊の軍艦サラトガ号(the Saratoga)は、日本からホノルルに直行した。

街中はアメリカ合衆国使節団と幕府の間に行なわれた開港の話でもちきりだった。

ペリー提督の使者、H・A・アダムス海軍大佐が、日、英、蘭の三国語で書かれた条約の正文を携えてワシントンに向かった。

ヨーロッパの列強が邪魔を入れるまえに、アメリカ議会で批准してしまわなければならなかったからだ。

港に錨をおろしたサラトガ号に、ホノルル在住のアメリカ要人たちが続々と歓迎のあいさつにやってきた。

そのひとりにデーモン牧師がいた。

デーモンはさっそく、交渉の首尾と条約をフレンド紙上に報じた。

だから、この新聞が、日米友好航海条約について報道した世界で最初の新聞となったわけである。

そのころは、ハワイとアメリカを結ぶ海底ケーブルはなかったので、この歴史的な大ニュースも、船と人の手でサンフランシスコに運ばれ、そこから有線電報で世界各地に報じられたのである。

ところでデーモンは、万次郎と別れてからすでに四年、その後の消息については全く知る由もなく過ごしてきたのだ。

そこで士宮室を訪れたデーモンは、艦隊付牧師や士官に、英語を上手に話す目本人がいなかったかと聞いてまわった。しかし、アメリカで教育を受けたという日本人についての噂を聞いたものすらいなかった。

そして彼等は、口をそろえて、鎖国の禁を犯したものが生きているはずはないといった。

しかしデーモンは、艦隊付き牧師の云ったひとことが気にかかった。

ペリーが日本に着いたとき、幕府はメキシコ戦争の顛末についてすでに知っていたという。

誰れかが知らせたにちがいない。

日本の役人たちは、アメリカが戦さに勝ったのに、メキシコ側に巨額の金を払ったときいて、そんなことはありようはずがないと、しきりにいぶかっていたという。

アメリカの外交政策にまつわるこのような話は、万次郎が伝えたものではないだろうか。

デーモンは、そんな希望的推測を立ててはみたものの、やはり何か釈然としないものが心に残った。

将軍家から、アメリカ人が置いていったみやげ物の説明をするようにという命令が下ったとき、万次郎はほくそ笑んだ。

それまでの長い間、彼は“文明”ということの説明に無駄な努力を費やしてきた。

アメリカ人の智恵と勤勉さを実証できる品物がもう三ヵ月早くきていれば、そんな無駄骨を折ることもなかったのだ。

万次郎はロを酸っぱくして空気圧縮器、電気器具、馬蹄型磁石、気圧計などの話をした。

だが、だれにも理解されなかった。

器械については想像することだにできない日本人が、いちばん喜んだのは、オードウバン著のきれいな色刷りの「アメリカの鳥類」と「四国同盟」という書物だった。

極彩色が日本人の審美眼にかなったからだろう。

何よりもこれらのきれいな本が無上の宝物とみられた。

やがて、これらの“宝物”は将軍の隠居所、駿府、つまり現在の静岡市久能に届けられ、御覧に供された。

万次郎は、その頃、あらゆる西洋事情を血眼で研究していた江川に、造船からパンの焼き方まで伝授した。

すでに豊臣時代にやってきたスペイン、ポルトガルの宣教師によって、長崎ではカステラの製法が伝えられ、いらい、カステラは高貴な菓子として上流社会で珍重されていたが、パンと名づけられる食べものを知っていたものは殆んどなかった。

万次郎は、ニュー・イングランド時代、台所で見よう見まねで覚えた製法によって“パン”を焼いた。

ぽっくりほおばった江川は、眼を細くして喜んだ。

万次郎は本職のパン焼きをしたことがあるわけではないから、何度も失敗は重ねたが、そのうちに、こんがりと狐色に焼き上げて、武家屋敷の評判をとった。

パンなるものをぜひ食べてみたいという注文がひきもきらずやってくるので、万次郎は江川邸の庭先きにパン焼き窯をつくった。

すでに江川を助けて反射炉の構築にとりかかっていた万次郎にとって、これは小学生の工作程度の仕事にすぎなかった。

江川は万次郎を邸内に寄宿させていたが、いつまでも居候では万次郎のためによくないと考えた。

彼はもう二十七歳、尋常なら、とっくに世帯を持っている歳である。

江川は仲入役をかって出たが、こればかりは他のことのように簡単にはかたづかなかった。

万次郎はアメリカで、生涯の伴侶となる妻は、お互いの意志できめるものと教えられていたから、お見合いといわれても、合点が行かない。

かといって、しきたりや、因習が強くはびこっている幕末の江戸に屋敷をかまえる武士の家で、そう勝手が許されるはずもなく、万次郎は江川に説得されて、“見合い”に応ぜざるを得なかった。飛脚が土佐中ノ浜の名主や万次郎の母親の許へとんだ。 また花嫁の側とも、しばしば話し合いが持たれた。

これらは一切、江川の仕事である。その間、花嫁の情報もしかるべき筋から集められた。

やっと万次郎は承服して、結納が届けられた。 |

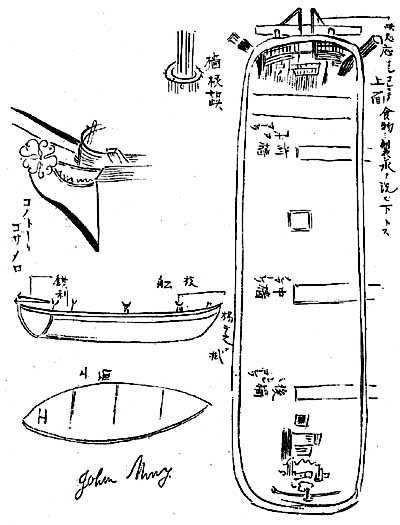

万次郎が描いた船の設計図

|

相手は江戸で剣術師範をしていた団野原之進の次女、おてつである。姉がもの静かな美人であるのにひきかえ、おてつは明るく溌溂とした性格の持主だったという。無事、三々九度の盃が交わされた。

祝言のため一時中断していた造船の仕事も再開された。

幕府の命を受けて、万次郎は浦賀で二本マストの帆船をつくっていた。

一年ほどで船は進水したが、西洋風の帆船を操る船乗りがいない。

江川は、かねがね、西洋流航海術の研究を上層部に進言していたが、船つくりがここまで進 展してきたので、安政二年(一八五五年)十二月、幕府有司は、万次郎が油紙に包んでアメリカから持ち帰ったボウディッチ著「新アメリカ航海士必携」の翻訳を万次郎に命じた。

英語の字引すらなかった当時、こうした技術書を翻訳するのは大変な仕事である。

それだけに、この「新アメリカ航海士必携」の日本語訳は、数多くの万次郎の業績のうち、特筆すべきものとなった。

万次郎は航海用語を自分で造り出したが、そのうちのいくつかは、そのまま日本語として今日も慣用されている。

翻訳に当たってはもちろん数人の助手が与えられた。

万次郎は、日本語の読み書きについては正規の教育を受けていないので、筆には全く自信がなかった。

そこで肋手たちが、万次郎の口述する訳を書きとって仕事を進めた。

(後年、万次郎は習字にはげみ、達筆に書かれた数々の記録を遺している)

主要な表や対数表を含む二十二巻の訳書が完成したのは十八ヵ月のちのことであった。

のちに万次郎は「あの仕事で、いっぺんに三年も齢をとった」と、その苦労のほどを語っている。

著者のナサニエル・ボウディッチは数学の天才といわれた学者だが、二十一歳でこの本を書き上げたとき、頭は真白だったという。

万次郎も、この仕事を成しおえたとき頭髪が真白になっていたので、何年か前、フェアヘイブンで聞かされたその話を想い出し、万次郎は、なるほどと、何度もうなづいたのである。

万次郎が心血を注いで完成したこの労作は、ようやく燃えひろがってきた西洋科学への関心に油を注ぐ結果になった。国中で造船の必要が叫ばれだした。

薩摩、水戸、土佐など、次の時代をねらって虎視たんたんの各藩は、きそって新式船舶の建造に乗りだした。

〔訳者注〕日本では「万次郎はE・C・ブランクの著書を翻訳した」と誤って伝えられているが、これは「新アメリカ航海士必携」の出版社エドモンド・ブランクを誤って著書名としたものと思われる。

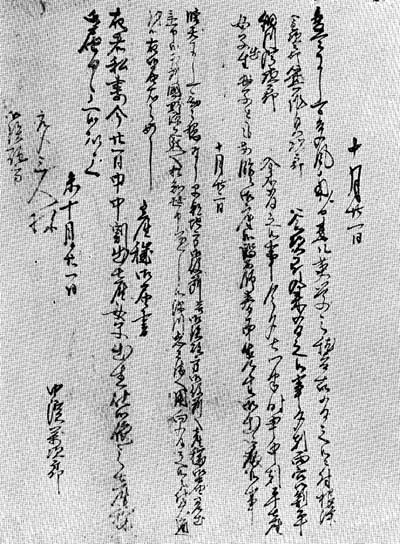

〔参考〕中浜家に中浜万次郎自筆の右の日記が保存されている。

万次郎は十四歳で漂流し、それから十年の少年期青年期を、日本字を見ることもない異国で成長したのだから、日本文字を知らなかったのは当然だと思われるが、帰国後は非常な努力で文字を修得し、僅か四、五年で右の写真版のような達筆で文章を書くようになっていたのである。

この日記は安政六年(一八五九年)七月から十月までのものであるが、次のように判読される。

十月廿一日

一 変天にして気風南丿来ル英学之稽古有之侯に付根津金次郎箕作貞次郎谷次郎入来有之侯事夕刻雨宮利平細川修次郎入来有之侯事今タ七ツ半時ノ申ノ中ノ刻平鹿女子出生母子とも安(一字不明)ニ御座侯医師春南先生御田植下侯事

十月廿二日

一 晴天にして動t穏なり早朝地方御役所並御鉄砲方御役所へ産積御届差出参申侯即刻団野原之進へ相知世申送り侯深川忠之清へ同向有之侯に付文通致侯右御届右之如し

産積御届書

右者私妻今廿一日申中刻出鹿女子出生仕侯依て御面積御届申上侯以上

未十月廿一日

中浜万次郎

元締三人様

御鉄砲方

|

|

top

****************************************

|