|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

7 嵐に遭遇した咸臨丸での渡米

鎖国令が解かれて、外国船が日本の港に姿をあらわすこうになると、若い武士たちの間には、にわかに航海熱が盛り上がってきた。

安政七年(三月に万延と改元)つまり一八六〇年ころには、まがりなりにも航海術を身につけたと自負するものがかなりの数にのぼっていた。

だから、アメリカ側から「日本大使の訪米には東インド洋艦隊旗艦ポーハタン号をお使い下さい」と連絡があると、幕府は、「それではこちらも日本人が操艦する咸臨丸を随行させましょう」ということになった。

その計画の裏には、初めて蒸気船を見てから七年の間に、日本人はもう新式軍艦を操るまでになった、という誇示が含まれていたろうが、なにしろ日本使節団の一行は、床屋から槍持ちまで加えて総勢七十人に及んだので、これでは自らも船を一隻仕立てざるを得なかったのだろう。

万次郎も呼び出され、通訳兼西洋のしきたり指南役として乗艦せよとの命を受けた。 |

太平洋の怒涛に翻弄される咸臨丸の図(鈴藤勇次郎画)

|

いまの言葉でいうと、批准書交換の特命全権大使は外国奉行新見豊前守、艦隊司令官は軍艦奉行木村摂津守、咸臨丸艦長は勝麟太郎(海舟)と決まった。

勝は幕府直参、新進気鋭の武士で、早くから長崎へ出て、オランダ人から航海術を学んでいた。

七年前、ペリーの艦隊が来訪したとき、浦賀の、海辺で腕をこまねき、緊張した面持ちで黒船を眺めていた。

数日ののち、難破船員の公正な取扱いと炭水補給の便を要請するアメリカ大統領書簡がペリー提督から幕府に手渡されたとき、勝は幔幕の裏で万一に備え控えていた。

今度は西洋を、その目で、じかに確かめてこようとしていたのだ。

いよいよ咸臨丸は、安政七年(一八六〇年)正月、米艦ポーハタン号と共に浦賀を出帆して太平洋に乗り出した。

しかし、咸臨丸が黒潮の大きなウネリに揺られ出すと、勝艦長は、たちまち酷い船酔いに悩まされ、狭い船室から一歩も出られなくなってしまった。

こんなことではお国の面目丸潰れだと、勝はむかつく胃袋をおさえて寝台から降り立づたが、どうにも足許が定まらない。青い顔をした艦長が、よろよろ甲板を歩いたとしたら、艦上のアメリカ人は腹をかかえてあざ笑うだろう。

それを思うと、勝はますます焦った。

咸臨丸には、幕府の斡旋で十名あまりのアメリカ人が乗っていた。

その頭目はアメリカ海軍のジョン・ブルーク大佐(John

Brooke)である。

ブルーク大佐は米国軍艦フェニモア・クーパー号(the Fenimore Cooper)に乗組んで日本沿岸の測量をしていたが、難破して他の乗組員とともに江戸に足止めを食らっていたのだが、たまたま幕府がアメリカまで船を仕立てるとあって、便乗を願い出たものである。

勝は、こうなっても、一介のアメリカ軍人に艦長のお株をとられるのは我慢がならなかった。

艦長までが役に立たなくなったとあっては、日本人の航海術における未熟さ加減を曝露することになる。

勝は日本人が誰の授けも借りず、大型帆船で太平洋を渡れると世界に誇示したかったのだ。

ところが、海上を荒れ狂う台風のすさまじさは、港で経験する嵐とは較べものにならなかった。

もう何日も食べ物のひとかけらも喉を通らない。勝はじっと寝ているより仕方なかった。

もっとも、この台風に痛めつけられたのは勝の艦だけではなかった。

先行していたポーハタン号も艦体が破損し、そのため日本大使一行八十名を乗せていたこの艦は、針路を変更して、ホノルルに向かった。

遠洋航海には慣れていたはずのアメリカ士官でさえも「こんな凄い嵐は、太平洋では初めてだ」とボヤいた。

一方、小型ではあったが咸臨丸の総体は堅牢だった。

何日も、山のような大波にもまれたが、航海に支障を来たすほどの破損はなく、ポーハタン号と別れて、単艦、予定どおりの針路を進んで行った。

乗員は、来る日も来る日も、波と鉛色の空ばかりを見て過ごした。

ただ一度だけ、商船をはるか彼方にみつけたことはあるが、太平洋の広袤(こうぼう)は、初めての日本人乗組員には恐ろしい経験であった。

しかし、いかにも苦しい航海ではあったが、遂に史上初めて、日本軍艦であることを示す旗印が外国の港にへんぽんと翻(ひるがえ)ったのである。

白地に赤の「日の丸」だ。

これは薩摩藩主島津斎彬(なりあきら)によって制定されたものだが、やがて日本の国旗となったものである。

二月二十六日サンフランシスコ港に着くと、アメリカ海軍は礼装で、咸臨丸乗組員一同を歓迎した。

埠頭は黒山の人だかりで、この風変りな賓客を歓迎した。

咸臨丸はついに目的地に到達はしたものの、さすがに艦体は無数の損傷を受けていた。

アメリカ側は早速この日本艦をメア・アイラソド(Mare Island)の海軍基地におくり、乾ドックに引揚げて修理することを申し入れた。

修理の費用もアメリカ側が負担した。乗組員は修理期間中、サンフランシスコ市の賓客として厚遇を受けることになった。

市長はじめ主だった市民は、委員会を組識して、史上初めて太平洋の荒海を乗り切ってきたこの遠来の客の労をねぎらう計画をたてていた。

これらの行事は咸臨丸が到着すると、早速ブルーク大佐を通じて日本側と話し合われた。

埠頭では、頭にチョンマゲをのせ、長い絹の着物をまとい、腰に大小を差し、威儀を正して、しずしずとタラップを降りてくるサムライたちを見て、アメリカ人たちは、しばし唖然としていたが、やがて歓迎と友好の歓呼が海面一杯にこだました。

アメリカ側がいかに大きなジェスチュアーで歓迎の言葉を述べ、長い航海の苦労をねぎらっても、それらは言葉としてはサムライたちに通じなかった。

しかし、サンフランシスコ市民の友情と厚意は、十分この遠来の東洋人たちに理解された。

サンフランシスコは、万次郎には懐かしい街のはずである。

カリフォルニアの金鉱にいたとき何度かここを訪れている。

街並もよくわかっていたはずなのだが、一歩、港に降り立って驚いた。

僅か数年の間に、すっかり変貌してしまっている。

万次郎には、まるで別の都市に来たように思えた。

それもそのはず、カリフォルニアはアメリカ合衆国の三十一番目の州となり、その玄関口になるサンフランシスコは、驚くべき速さで発展していたのだ。

ところでブルーク大佐は、永い航海の間、ことあるごとに言葉の通ずる万次郎を相談相手にしていた。

それは自然の成行きで、至極当然のことの筈だが、それがいけなかった。

もともと、咸臨丸乗組員たちは、アメリカ人使乗者たちを白い目で見ていたのである。

だから万次郎が彼らアメリカ人と親しげに振舞うのを見ると、自然、にがにがしい感情を刺戟された。

ましてや、サンフランシスコに上陸してみると、街で思うままに行動できるのは、言葉のできる万次郎一人だけだ。

いよいよ面白くない。

そこで咸臨丸首脳は、万次郎には必らず誰かを付きそわせ、彼の立居振舞一切を密かに監視させた。

その頃の万次郎は、幕府直参として召抱えられてはいたが、なんといって元の身分は漁師の倅(せがれ)である。

そんなものに、通弁とか顧問とかいって、アメリカ人の言うことを命令口調で伝えられるのはたまらないと、乗組員側には、嫉(そね)みに似た感情がうっ積していた。

とはいうものの、こと西洋に関する限り、この男を頼りにするより仕方がない。

上陸するにしても、万次郎に道案内を頼まねば、どうにもならなかった。

サンフランシスコの目抜き通りにあるインターナショナル・ホテルで、木村司令官と勝艦長のために盛大なレセプションが催された。

席上、万次郎は到着する客の官職氏名を大声で呼び上げた。

カリフォルニア州知事の到来が告げられ、木村や勝は緊張した面持ちをしたが、そのような高い身分の人が、供の者もつれずに会場に入ってくるのには驚いた。

木村や勝は、ブルークと万次郎がしばしば口にした“デモクラシー”なるものの作法に従えばこういうことになるのかと、驚きもし、疑いもしたが、しかし、それを押し隠し、強いて何くわぬ顔で深々と頭を下げた。

アメリカ人は絹服をまとう東洋人を奇妙に思ったが、日本人の方でも初めて見る西洋が珍らしくて仕方がなかった。

軽快な馬車、氷を浮かした飲み水や、栓を抜くときボンと音をたてるシャンペン。

それぞれの部屋に風呂場がついたホテルなど、あたりは珍らしいものだらけだった。

その夜、ホテルに集まってきた男女の風采や、お互いに抱き合って床の上を歩いたり足を踏みならしたりするダンスという行事。特に両肩をあらわにした婦人の服装には一同、目を見張った。

夜会が終わって部屋に引きあげると、咸臨丸乗組員は、どうにも理解しがたい“異人”の習慣について話し合った。

いったい、釣鐘のようにふくれた女どものスカートは、中味がいっぱいにつまっているのだろうか。

とすれば、“異人”の女は、下半身が大変に肥るものらしい。

ところが、当時のアメリカ週刊誌ハーバー・ウィークリー(Harper's Weekly)によると、その中味を確認した若者がいた。 そのいきさつを同誌は次のように報じている。

「日本高官の従者に、トミーとアメリカ人が呼んでいた少年がいた。

やせぎすでちょこちょこよく動きまわる子供で、夜会に集まる婦人たちの人気を集めていた。

ところが、一行のうちにフープ(Hoop)(訳者注:輪骨張りのスカート)を知らない大人がいて、婦人の腰から下がふくらんでいるのは、中味があってのことか、それとも何かの手品によるものか、確かめてみよ、とトミーをそそのかした。

トミーはスカートをつついてその中味を確認しようとしたので、それいらい、婦人たちは、この少年が近づくと、赤面して避けるようになった」 |

咸臨丸乗組員のなかに、後に日本近代教育の先覚者となった福沢諭吉がいた。

福沢は帰国後、慶応義塾を創立するのだが、咸臨丸では木村摂津守の従者であった。

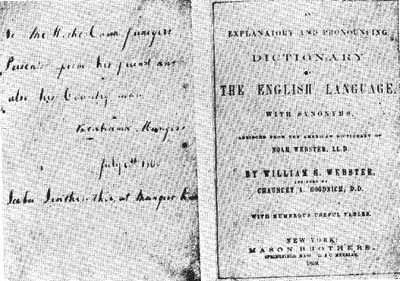

福沢は万次郎の案内で街に出ると、二人はウェブスター英英辞書を買い入れた。福沢は英語を学ぶうえで、もっとも重要な書籍を買ったと考え、次のようにいっている。

「この貴重な本を手に入れたからには、私は新世界を去って帰国するのに、なんらためらいはなかった」

万次郎が自分のために買い入れたものの中には、ダゲレロ式写真機があった。

そして彼は、その滞在中に米国の写真師に就いて撮影術を実習し、また多量の写真用薬品も買い込んだ。

その目的は郷里に在る老母の姿を撮影したいためであった。

だから万次郎が日本に帰った後は、たちまち写真のことが江戸中の評判になり、近代兵学の研究家で、のち榎本式揚とともに函館五稜郭の戦いに走った大鳥圭介をはじめとし、進歩的な青年式士たちは、数多く万次郎の許を訪れて写真を撮ってもらった。 |

万次郎が1860年、サンフランシスコで買ったウエプスターの英語辞書。これと同じものを、このとき福沢諭吉も買った。そしてこれが個人によって日本に持ち込まれた最初の英語辞書である。右はその表紙、左は見返しに書き込まれた万次郎の自署。

Nakahama Manjiro

の署名があり、July 6th 1860 と記されている。 |

また、万次郎はミシンを一台買った。これはアメリカでもそのころ発明されたばかりのもので、万次郎でさえ、今度アメリカに来て初めて見た代物であった。それだけに、これを故郷に持って帰るのが楽しみだった。

ところで、ポーハタン号は咸臨丸より十一日おくれて、サンフランシスコに到着した。

そして、市長主催の歓迎宴が終わると、そそくさと出港して行った。

日本大使一行をのせたこの船は、パナマ地峡へ向かい、そこで日本使節団は下船し、汽車で大西洋岸のアスピンウォールに出て、さらにアメリカ海軍の軍艦ロアノーク号(the Roanoke)でワシントンに行くことになった。

一方、咸臨丸は、修理を終え次第、日本に帰ることになっていた。

ワシントンに着いた使節と七十名を越える随員の一行は、きらびやかなウィラーズ・ホテル(Williard's Hotel)に滞在した。ウィラーズといえば二、三ヵ月の後、大統領選挙を勝ちとったアブラハム・リンカーンが就任式までをこのホテルで過ごしている。つまり、当時のワシントンでは超一流のデラックスなホテルだったのだ。

日本大使は議会で、国賓としてブカナン大統領から歓迎を受けた。

またホワイトハウスで大舞踏台と音楽会が催され、オリバー・ウェンデル・ホルムス博士(Oliver Wendell Holmes)が弁舌さわやかに乾杯の演説をぶった。

詩人ウオルト・ホイットマン(Walt Whitman)は詩集「草の葉」のなかに“プロードウェイの行列”と題した一章を書き、次のように歌った。

西の海の彼方からニホンがやってきた二本の刀を腰に差す礼儀正しい使節

無蓋馬車にそり返っているが、剃り上げた頭が印象的だ

今日、マンハッタンを行進した |

top

***************************************

|