|

*****************************

答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田

全幹網 JRと新幹線建設

三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME

6年で新幹線開通となった三木忠直の高速鉄道の研究

(高速鉄道車両に関する諸問題 日本機械学会誌 第62巻 第480号 昭和33年10月原稿受付、機械学会ネット公開論文)

新幹線建設の答申がでたのは昭和33(1958)年7月ですが、三木忠直は同年10月にこの論文を機械学会に提出しており、それは戦後、海軍研究所から鉄道技術研究所に移籍してから、海軍時代の戦闘機研究の知識を生かして高速鉄道の研究を続けてきた成果でした。

そして小田急の特急車両のSE(Super Express)車の設計を行ってこの高速鉄道の研究論文を発表し、新幹線建設の答申が出てからこの研究が認められ、十河総裁と篠原所長の尽力で鉄道技術研究所全体の組織的な研究になりました。

また松平精、河辺一など他の研究者も同様で、このような高い技術レベルにあったからこそ、6年後の昭和39年10月に東海道新幹線を開通させることができたのです。

1 まえがき top

交通機関の速度向上の歩みは止まるところを知らずその最先端を行く航空機はようやくジェット機時代に入りつつあり、地球は時間的に急速に小さくなりつつある。他の交通機関ではこれほどの飛躍的発展はないにしても、それぞれ近代化を図らなければその存在価値すら薄れてくる。

また交通機関として各々その特徴を生かし相寄り相助けてその分を全うすべき使命をになっている。欧米では斜陽産業とさえいわれている鉄道にも近代化が実施されつつあり、その一環として高速化の要請が強くなってくる。

画期的高速を実際に運用するとなると軌道、車両、保安等に多くの未開発の分野が残されている。

ここでは主として車両に関連して現在考えられている種々の問題を概観してみたい。

2 交通機関の速度向上と馬力効率の比較

top

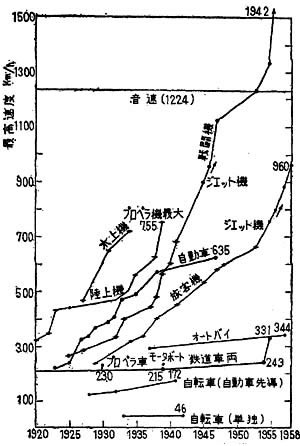

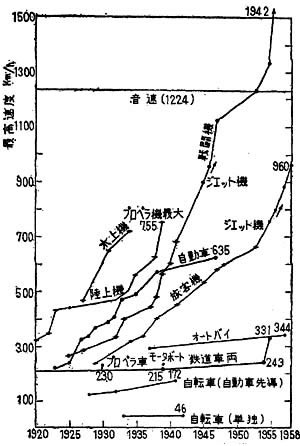

陸海空の乗物について速度向上のようすを記録にたどってみると第1図のようになる。

ジェット機になってからの航空機の速度向上はすぱらしい。

鉄道は1890年既に特別試験線路ではあるが200km/hを出し、1903年に213km/h、1930年にはプロペラをつけたツェッペリン車が230km/hを出している。

実用車では1937年イタリアの電車で203km/h、1939年ドイツの内燃動車で215km/hを出しているが、その後こうした記録的な試験は第二次大戦もあり行われなかった。

1954年になってフランスで客車3両を牽引した電気機関車(1500V,DC)で243km/hを出し、ついで翌年これに改良を加えて遂に331km/hの鉄道車両としての世界記録を樹立した。

形態の異なる乗物にも速度向上に対して各々大なり小なり前途に横たわる障害がある。

それはもちろん技術の発展とともに解明されて行くが――。

航空機では長い間障壁と考えられていた音速は突破したが、次に熱の障壁が控えているとともに実用的には離着陸に必要な広大な飛行揚が問題になってくる。

船は水上では船型によって異なるがよい形を与えても30ノット位から上では造波抵抗が極めて大きくなり、更に高速になると推進器のキャビテーションの問題がある。

自動車では地面とタイヤとの摩擦熱の問題やタイヤのたわみ変形の円周方向への伝播(standingor traction wave)によって走行抵抗が極めて大きくなる問題(1)がある。

鉄道では軌道のたわみの波動が前方に重畳してきて走行抵抗が極めて大きくなる。

この現象のあらわれる速度は現在普通に用いられている軌道ではおおむね1000~1500km/h位のところにあるようで(2)、軌道の剛性を上げる事によってこの速度は上げられる。

ロケット機の応急脱出装置や尾翼等の試験用線路(3)ではコンクリート道床にして軌道の剛性を上げるとともに、車輪の代りに滑走そりを用い高速(約1500km/h)では浮かしているようである。

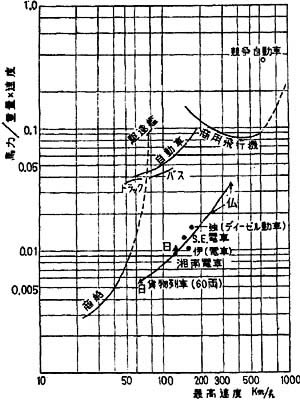

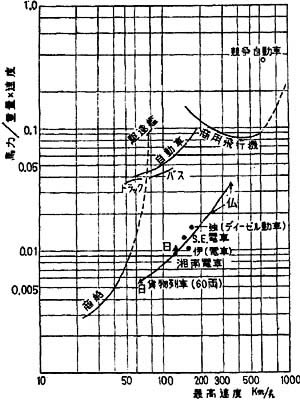

第2図には速度と消費馬力効率(4)を示す。

同一速度に対しては馬力/重量×速度の値の大きいほど効率が悪いわけで、たとえば鉄道車両に比べて自動車の方が路面との摩擦が10倍程度も大きいので同一重量のものが同一速度を出すのに大きな馬力が必要なことがわかる。

またこの曲線の傾斜が急に大きくなってくるところでは僅かな速度を増すにも非常に大きな馬力が入用になってきて、軍用は別として経済的には極めて損になってくる。

商船の速度が30ノット位で上がらないのはこのためで、この速度が水上を航行する現在の形態での経済的限度に近いと考えられる。

自動車の速度が記録的には635km/hと飛行機に迫る位に高いにもかかわらず実用的には150km/h程度に止まっているのは、効率のほかに、対象物のない三次元的に自由な飛行機と異なり、その速度は対地速度そのものであり、非常時に対応するだけの時間的余裕や運転者の精神的疲れのためもあるものと考えられる。

しかし自動車は鉄道に比べてレールという次元に縛られない二次元的運動の自由度が戸口から戸口への便利さとなり、また道路が自己の専用路線でなく経済的な負担としてかかってこない等の利点がある。

鉄道車両は図で示されているように、交通機関のうち消費馬力の点からみると最も経済的なものであり、特に空気抵抗が所要馬力の大部分を占めてくる長編成高速列車では、先頭車の後流の中に後続車両がはいるので、その重量の割に一単位としての所要馬力が上がらないところは、流体中を航行する他の交通機関には見られない利点である。 |

第1図 年代順速度向上

▲:電気機関車牽引列車

第2図 速度対消費馬力比較

|

また飛行機や船では効率を上げるために大形化して輸送単位を大きくしようとすると動力、構造強度、材料的に色々大きな問題が派生してくるが、鉄道は(特に電車の場合)単車の連結両数を増すだけで大形化による特別な構造重量の増加等を伴わずに増大し得る利点もある。

すなわち鉄道は高速大量輸送に適しているので、時代の要求にマッチして行けば、遠距離は飛行機の分野であるとしても、数時間で結べる中距離の経済的交通機関として存立の意義が大きい。

また貨物輸送を主として考えるならば鉄道は陸の船舶ともいうべく、更に長距離まで十分存立価値が残るであろう。

しかしこのためには関係技術者のたゆまざる積極的意欲と努力があらゆる面に必要な事はいうまでもない。

このような利点があるにもかかわらず、記録的には自動車よりも遅くなっているのは、自動車にはSalt Lakeのようなよい路面をもった試験揚があるのに、鉄道は加速、減速、制動を考えると相当長い適当な試験線路を敷設するのに膨大な経費がかかる事と、それによる収穫の直接の実用性の点、また自動車と異なり、フランジのある車輪でレールという一次元の軌間に押さえられている現在の形態のためでもあろう。

3 鉄道車両の速度の現状 top

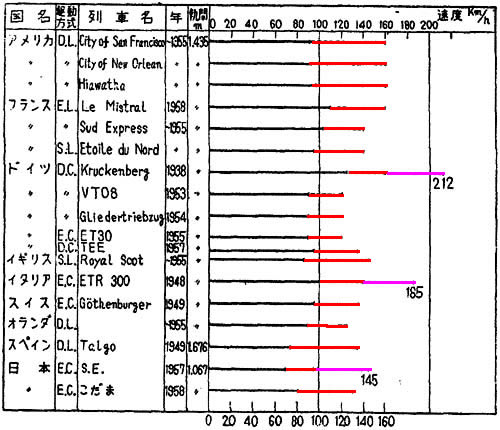

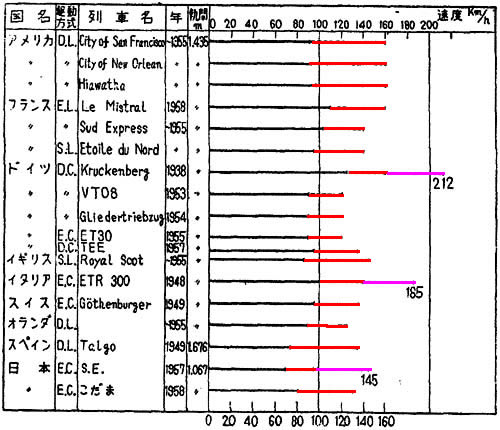

最近までの各国の高速列車の最高速度と表定速度を第3図に示す。

アメリカでは主として電気式ディーゼル機関車けん引列車で最高速度100mile/h(160km/h)表定速度は70mile/h(100km/h)程度で、最近の New Talgo や Train X 等の新型軽量車では最高速度は余り変えず、曲線通過の速度や加減速を上けて安定速度を110~120km/hにして、5~6時間のところを 1時間程度短縮しようとしている。

ヨーロッパではフランスが世界記録を出した国だけあって全体的に最も高く、最高140km/h,表定100km/h前後であるが、最近“Mistral”号は最高160km/h,表定110km/hに上げ、他の特急も順次これにならって上げようとしている。

ドイツでは戦前有名なFliegender Hamburger級の内燃動車が最高160km/h表定125km/hを出していたが、鉄道(特に施設関係)は戦後の復興が遅れ現在なお最高120km/hで、近い将来140km/hまでにしようとしている。

イタリアでは有名なETR 300 Vesuvius特急電車が最高140km/h(試運転最高185km/h),表定100~110km/hである。

スペインの有名な Talgoは今なお世界で最軽量の車であり、軌間も5ft-6inの広軌であるが、最高135km/hにとどまっているのは軌道が悪いためである。 |

―― 表定違度、―― 最高速度、―― 試運転最高速度

DL:ディーゼル電気機関車、EL:電気機関車、SL:蒸気機関車、

DC:ディーゼル動車、EC:電車、~1955は同年調査、他はその年に営業にはいったもの

第3図 各国高速列車一覧

|

ソ連は軌間5ftの広軌で最近は180km/h程度をめざして研究しているようであるが、現在は90km/h位で狭軌なみの速度である。これは軌道が悪い上に重い車両のためと考えられる。

4、列車の高速化に伴う諸問題 top

鉄道は第2図からみるように40,50~400,500km/hの速度で消費馬力効率だけからみると他の交通機関に比べて最も経済的なものであり、限界速度ともいうべきものも既述のようにかなり高いが、実用最高速度は振動、各部の摩耗、軌道の保守等からおさえられるものと考えられる。

近い将来鉄道の受持つべき速度分野として自動車と航空機の中間150~250km/hを目標とし各方面から考察してみよう。

4.1 軌道 top

飛行機は共用の飛行場だけあれば交通管制は別としても何ものにも縛られない自由度があるが、レールに縛られなければならないのは鉄道車両の宿命であり、このレールを良くしなければ砂上楼閣を築くに等しい。

また軌間(レール間隔)は車両形態を定める上に最も基本的な要素になるものである。

現在世界で用いられているものは1m程度の狭軌から1.676m(5ft-6in)の広軌に至るまで色々のものがある。特別なものとしては軌間 0 ともいえるモノレールがある。

その形態にも色々あるが実用されているものに懸垂式(ドイツ)、実用されようとしているものにAlweg式(ドイツ)があるが、前者は建設費は地下鉄よりは安いが他の形式よりも格段に高く、複線の折返し方向変換、分岐等に大きな難点があり空気抵抗も台車や懸吊腕のために思ったより大きくなる。

後者は建設費は安いといっても築堤には及ばず、走行車輪が客室に近くかつ車体に囲まれるため騒音防止の点からゴム車輪を用いざるを得なくなり、ゴム車輪では許容負担荷重が同一直径で比較すると鋼製のほぽ1/3、Steel cord の特殊なものでも1/2程度になり幅も広くなるので、車輪が大形になり車輪および懸架装置格納区画にとられる床面積はかなり大きく床面利用効率〔旅客に利用される末面積(除運転室,乗客出入口,車掌室,含便洗)/全床面積〕は特急電車でO.85~0.9位のものが本形式では0.6~0.7位におちる。

分岐もかなり大がかりになる。

またゴム車輪のための速度限界には自動車と同様な問題があり、いずれの形式も都市あるいはその近郊を対象とした交通機関としては発展の余地があろう。

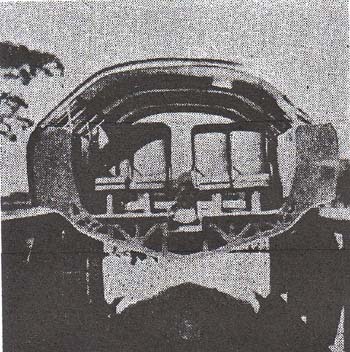

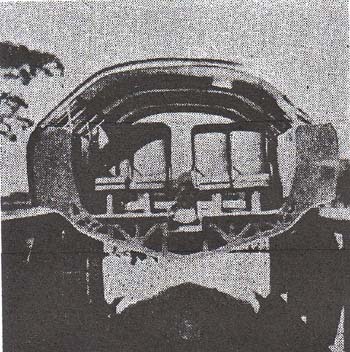

モノレールとは反対に車輪を車体の外側に置いた第4図のような超広軌も考えられている(5)が、建設費の点とレールの平行度、高低差等を保つのに困難な問題があるとともに駆動装置も自動車のような差動方式にするか、あるいはプロペラを用いなければならず実用の域に達するにはほど遠い。

高速鉄道はやはりオーソドックスの2本レール方式を近代化された技術的基盤に立って発展させてゆくところに落ち着くであろう。

速度記録を立てまた現在150~160km/hの速度を出しているのはいずれもいわゆる標準軌間4ft-8.5in(1.435m)であり、世界の鉄道の約60%(延長キロで)がこの軌間を採用している。

この ft でも m でもはんぱな数字は何か理論的根拠でもありそうであるが、鉄道の発祥の地であるイギリスにおいても 4ft から 7ft まで各地方で色々な軌間のものがあった。

7ftも広い所では軌道の保守が経済的に大きな負担となった。

鉄道が発達してくると軌間がまちまちなのは不便なので1900年ころ統一の議が起り色々検討された結果、結局その当時最もうまく動いていた4ft-8.5inのものに落ちつき、他の国もこれにならったものである。 |

第4図 超広軌鉄道模型

|

この寸法は”鉄道の父”である George Stephenson が当時の馬車鉄道からちゅうちょなく採用したものらしいが、そのもとは古代ロ-マの石道(stone way)にならっなもので、狭すぎて動遥が大きかったり広すぎて不経済だったりせず、まず手ごろであった上に Stephenson

の蒸気機関車が最も性能がすぐれていた(これは軌間とは直接は関係がないが)ためと考えられる。

ヨーロッパの他の国で5ft,75ft-3in,5ft-6in等と僅かずつながら異なっているところがあるのは、今日のような航空機、自動車、戦車等のない時代で戦略的配慮から決定されたものである。

ここで軌間と高速車両との関連する事項について考えてみると① 曲線での転覆 top

これには遠心力による外側転覆と横風による内側転覆がある。

前者の制限速度 v はぱねや動揺を考えない楊合次式で与えられる。

v = root [(C/G + G/2nh)/(1-C/2nh) * g R] (1)式

ここにG:軌間、C:カント、h:重心高、g:重力の加速度、R:曲線半径、n:外側転覆安全率で n=1の時に遠心力と重力との合力が外側レール上にきてvは輯覆速度v0となる。

カントCは速度の異なる多くの通過列車がある場合は、平均的なものを考え外側、内側のレールの負担に大きな不均衡のないように定める。

Cを余り大きくとると次に述べる内側転覆に対して不利になるし、低速で通過する場合乗客に不快感を与えるので

C/G = 0.1~0.2

位にしている。

(1)式で他の数値に比しCは小さいので大略

v0 = root [G/2h * g R]

とみてよく、転覆速度はおおざっぱには軌間のほぼ1/2乗に比例して大きくなるが、上に述べたように高速列車に対してはCは一般に均衡値以下になるので、車両は超過遠心力を受けることになる。

これが余り大きくなると不快感を与える。

その限度は実験から0.1g程度とされていて転覆限界よりもはるかに低速度になる。

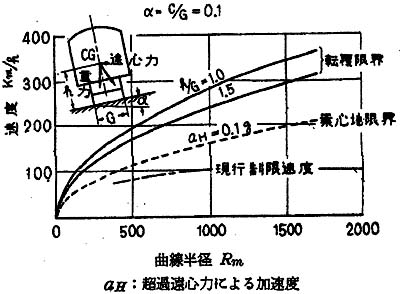

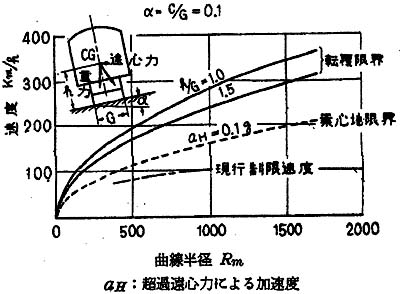

そのようすは第5図(6)に示すとおりで、乗り心地限界でおさえて置けば転覆に対しては十分安全となる。

こうすれば C/G によって定まり G とは直接関係はなくなる。

また高速鉄道の曲線半径は以上の点から速度に応じて十分大きくしなければならない。

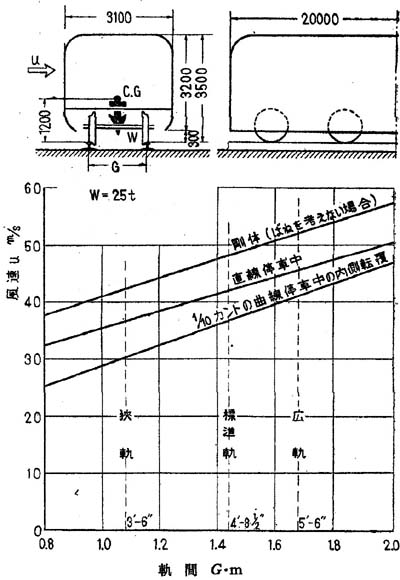

横風による内側転覆については本誌61巻478号に述ぺたが、具体例について軌間と限界風速との関係をみると第6図(7)のようになり、高速軽量車の場合特にわが国のように台風の多いところではこの問題について十分検対しておかねばならない。

平均風速25m/sを一応の限界とすると最大風速で38m/s位までは考えておかなければならない。

軌間に対してはほぼ直線的に限界風速は上がる。

インドが5ft-6inの広軌を選んだ一つの理由がモンスーンに対する安全性だともいわれている。 |

第5図 曲線上の制限速度

第6図 軌間と風圧による車両の転覆限界風速

|

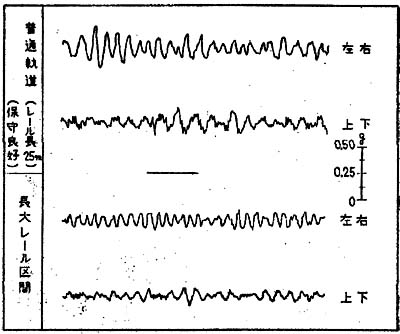

② 左右レール高低差 top

これは直接車両に動揺を与えるもととなるもので、この量そのものは軌間に直接関係しないから与えられる傾斜は軌間に逆比例して小さくなる。

すなわち軌間の広いほど動揺は少くなる。

ロ-リングに対してはばね系の柔らかいほど、車体の前後軸回りの慣性能率の大きいほど、重心の高いほど軌間の小さいための悪影響は大きくなる。

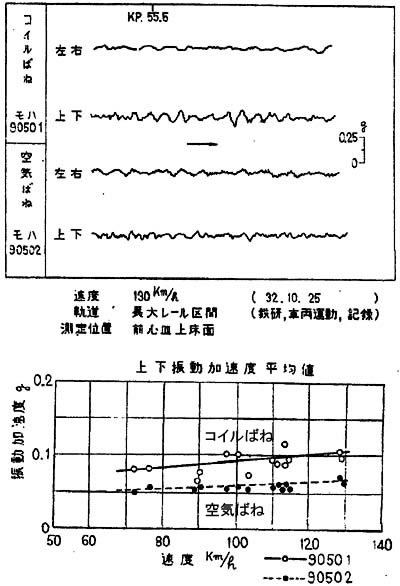

なおヨーロッパ(ドイツ、イギリス、フランス)では急行列車には1/40~1/50あるいは1/80を採用し始めている(12)(14)。

なお蛇行動防止には前後輪軸の平行度を保つため軸箱を強固に支持し、左右方向にはある程度の弾性を与える、台車の垂直軸回りの回転に対して抵抗力(側受支持による摩擦力、あるいは専用のぱね装置、ダンパー等によって)を与える等が有効であり、更に左右車輪を独立回転方式にすれぱ蛇行動はなくなるし曲線での横圧は減るが、各々のshimmyには特に気をつけねばならぬし、電卓用としては駆動装置に今後研究を要する問題が残されている。

左右方向の乗り心地に対しては車体の重心をできるだけ下げ懸架装置の支持点に近づかせる事も必要である。

空気ばねにして上下のばねが柔らかいと特にこのような配慮を要する。

戦前車体を従来の構造のままで寸度を減じて軽くしたところ、100km/h程度で振動がひどく実用にならなかった例があった。これは軌道も台車もその速度まで十分な構造でなかったことと相まって、車体の剛性が不足したためであった。

最近の軽量車は車体鋼体重量は従来のものに比しほぼ半減しているが、応力外皮張殼構造にしているので剛性、特にねじり剛性は在来車の10倍程度高くなり(13)このような問題はなくなった。

しかし今後の高速車両では車体の弾性振動がいっそう問題になると考えられるので、その固有振動数を他の振動、特に台車の固有振動等との連成を避けるようにあらかじめ考慮しておくことが必要で、車体の長さ等もこの点から適当なところを選ぶ必要があろう。

以上のように軌道、台車、車体と十分な考慮を払っておけば高速になっても在来の車両よりもずっと振動乗り心地は良くなるであろうが、それでもなお残る振動を絶縁するのが座席のばね装置の役めである。

座席は寸法的には人間の体格姿勢を考慮し接触部の圧力を適当に押え時間疲れを少くするとともに、ばね装置は乗客の座ったときの固有振動数、減衰性をその車両の振動特性をも考えに入れて定める必要がある。

すなわち静的には座り心地、動的には振動乗り心地を良くしなければならない。

なお乗り心地を判定する係数としては従来の振動加速度、加加速度等に疲れを惑ずるまでの時間をもう一つの要素として入れる試みがなされており(14)、またそうなるべきであろう。

4.3 車両の形状 top

交通機関である以上馬力は最も経済的に用いられなければならない。

高速になればなるほど走行抵抗の大部分を占めるのが空気抵抗で、それに費される馬力はほぼ速度の三乗で大きくなる。

従って高速車両ではいかにして空気抵抗を減少するかが重要な課題の一つとなる。

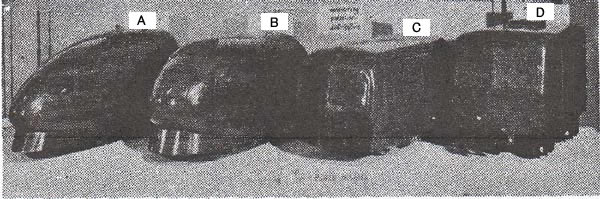

流線形にすればどの程度空気抵抗を減少することができるかを模型の凰胴試験によって調べた。

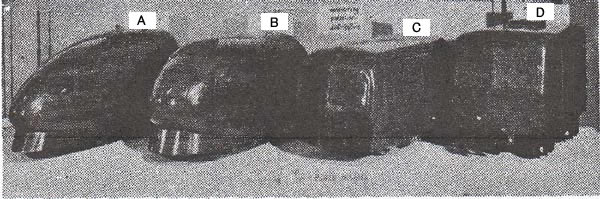

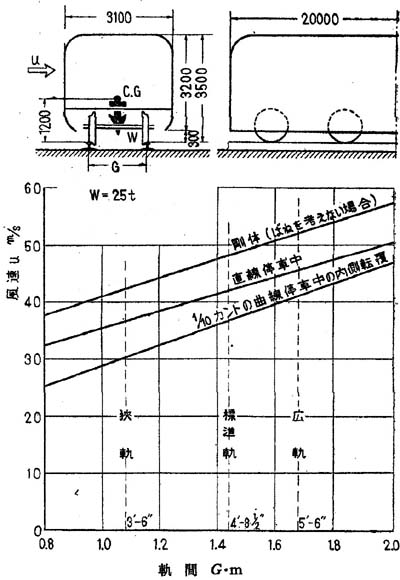

その一部は本誌61巻478号に述べたが、第12図に試験した先頭車の頭部を示す。

湘南電車聖のDを1(抵抗係数で比較して)とすればCは0.72、Bは0.35、Aは0.33でBとAとの差は少い。

後尾車ではBとCは余り変らずAがBに比べて半減している。

しかし列車長さが長くなれぱなるほど後尾車の流線形化による影響は少くなってくる(15)。

従ってA以上に流線形にしても抵抗の減少はもう余り期待はできない。

|

第12図 1/10模型先頭車形状

|

A:SE型を更に流線形にしたもの(0系新幹線の先頭形状となった)

B:小田急SE型原型

C:レール面上高さおよび平行部断面はBと等しく頭部前面だけDと同様にしたもの(通風器なし)

D:国鉄湘南型原型(通風器あり)

|

高速の場合運転員の位置が軌道面に近いと疲れが大きい、軽微な事故の際に運転員の保護をしたい、前方の見通しを少しでもよくしたい、等の点から運転室を高くしたい場合、先端からの気流が剥離せず、できるだけ連続するような位置へ流線形のものをつければ僅かな抵抗増加ですまされる。

第13図は張り合わせのSE-B模型につけたので全体の形としては余り洗練されていないが、僅か数%の増加ですんでいる(15)。 しかし余程いい所につけないと一般的にはかなりの増加になるであろう。

――空気抵抗を減らすには以上のような点を考慮して形状抵抗係数を小さくするとともに車体全断面積を必要最小限に小さくする事、表面の凹凸を小さくする

――このためには窓回り、出入口回りの段付を少くし、完全な空気調和装置をつけ通風器を取除く外、最も大きいものは連結部の間隙で僅かな斜風を受けた時や動揺で前後車体の相対変位のある場合には空気抵抗の増し方は大きいので外幌(幌)にして表面を滑らかに保つ事は絶対必要である

こうして摩擦抵抗係数を小さくするとともに表面積を小さくする。

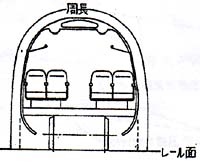

すなわち列車長さは輸送の要求から定まるから、伴流空気層の厚さを小さくするために表面積とともにレール面上高さを小さくし周長(第14図参照)を必要最小限にする事が望ましい。

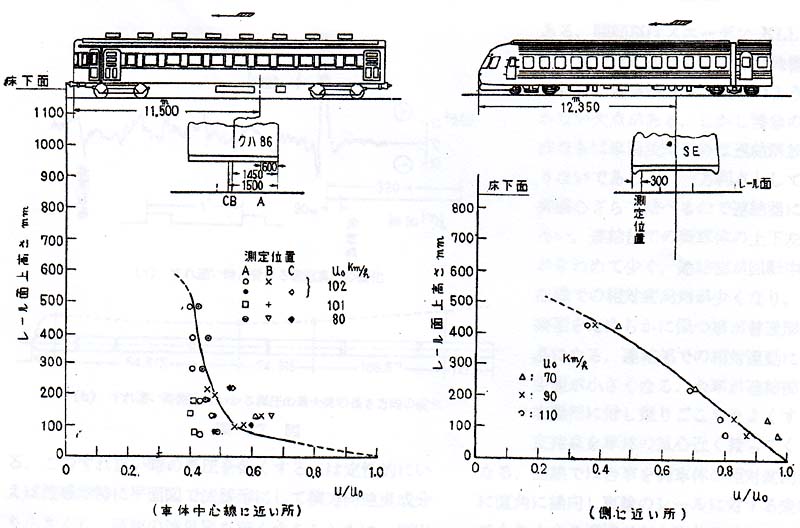

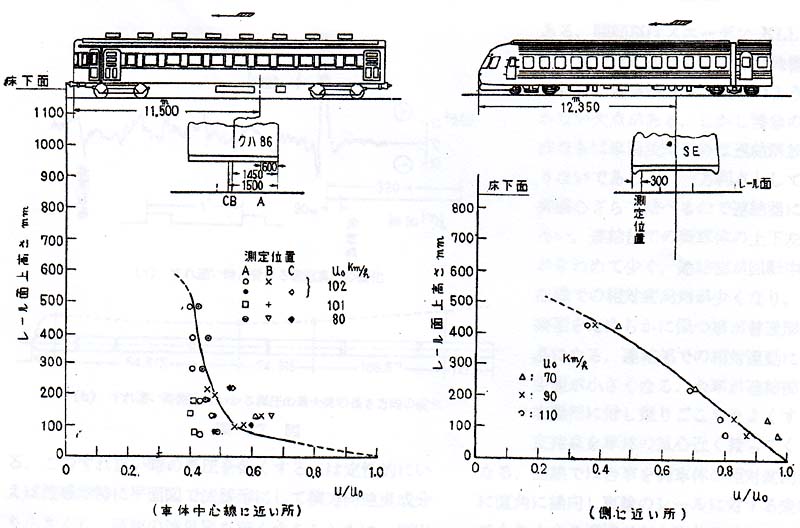

床下の空気の境界層はレール面近くで相対速度、床画近くで車体について流れる速度分布を形成する。

床下は車体中央部では前方に台車機構があり、床下機器が多い(特に電車の湯合)ので非常に乱れが大きいが、現車で櫛型ピトー管等により時間平均的のものをとってみると第15図(16)に示すように車体中心線上と側に近いところではだいぶ様子が異なっている。 |

第13図 コックピット型運転室の気流状況

|

第14図(左)

周長:車体表面に沿った長さ、

ただし床下は側からレール面まで鉛直に下した点までをとる

|

|

車両の地面との干渉抵抗というか、摩擦抵抗というか、この部分の空気抵抗によるエネルギ損失の問題は、現車試験によるか模型ならば旋回腕法によればある程度は可能であろうが、地面板法や鏡像法による普通の風胴試験では解明できずなかなか困難な問題である。

床下機器に覆いをして下面をきれいにすれば、ある程度空気抵抗を滅ずる事はできるであろうが、前方の台車機構によって大きな乱れが発生しているので、あまり多くは期待できないであろう。

屋根等に有害抵抗物をつけざるを得ない湯合は、そのものを流線にする、車体表面から出張る高さを低くする、できるだけ境界層の厚くなる後方に置く、等の配慮が望ましい。

高速電車の場合現在のようなパンタグラフでは非常に大きな空気抵抗になる。集電装置については後に述べる.

|

国鉄湘南型 小田急SE型

第15図 床下空気速度分布 |

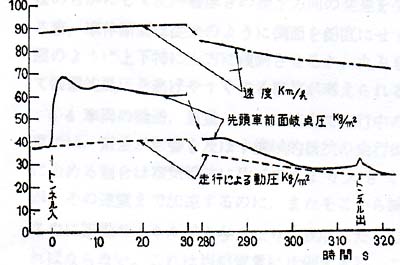

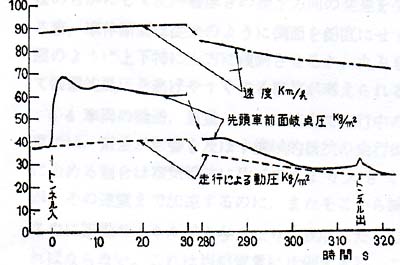

トンネル通過の際は当然空気抵抗は増すが、低速では余り問題にならなかったこの現象に関しても、空気抵抗が走行抵抗の大部分を占める高速車では速度制限を受けたり、速度が落ちたりしないよう考慮しておく要がある。

車両はトンネル突入時瞬間的に大きな風圧を受け、車両の回りの空気の流れはトンネル入口で局部的に増速される。

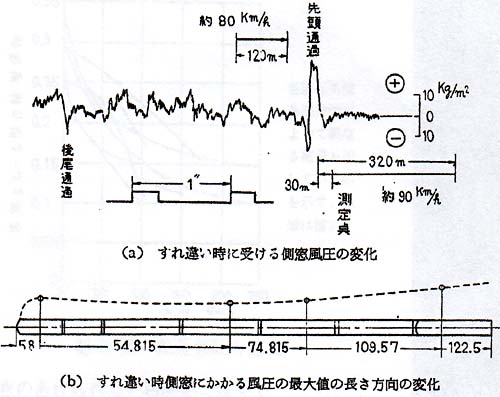

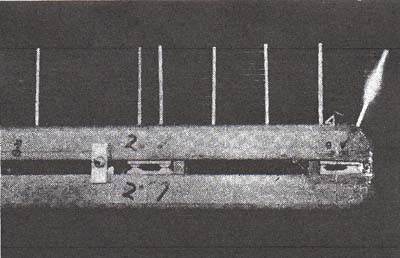

現車試験で測定した一例を第16図(17)に示す。

現状では単線トンネルでトンネル外走行時の動圧の数倍近くにもなっている。

この風圧は列車の空気排除断面積とトンネル断面積の比、トンネル長さ、トンネル入口附近の形、列車頭部形状、トンネルと通風孔の有無、等によって変る。

これは非定常の現象であるが突人後しばらくすればやや定常状態に近くなり(長さによっては突入時の圧力演が脈動する場合がある)、その時の空気抵抗の増大の割合は上にあげた因子の外、トンネル長さと列車長さとの比、トンネル壁面および、列車表面の荒さ等に影響される(18)。 |

複線トンネル長さ 8km、列車長 320m

第16図 トンネル突入時および出口の前面岐点圧変化

|

トンネル通過時の空気抵抗を減少するには、車両側ではトンネル外と同様に断面積および周長(第14図)をトンネルのそれに比して小さくする、先頭および後尾を流線形にし、通蔵番等は取除き連結部は外幌にする等、表面を滑らかにして摩擦抵抗を減じ、結局車両の回りの境界層厚さをできるだけ薄くする事が必要である。

トンネル側としては突入時の衝撃的風圧を減ずるため入口をラパール管形にするか、空気抜坑道を設ける、断面積を車のそれに比して大きくする (複線トンネルにしてトンネル内ではすれ違い列車が出来るだけないようなダイヤを考慮する事も一案)、トンネル内壁の表面を滑らかにして摩擦を減ずる等が考えられる。

しかし過渡現象を含むなかなか複雑な因子が多いので、理論的実験的に解明されねばならない問題が今後に残されている。

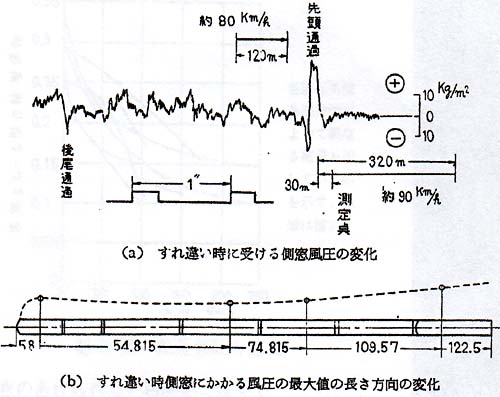

高速鉄道で複線の軌道間隔は、上下列車のすれ違い時に受ける風圧をも考慮して定めなければならない。

この問題は両列車の先頭部の流れの進行方向に垂直な方向の速度成分のぶつかり、および境界層のぶつかる時の非定常の過渡現象で理論的にも実験的にもなかなか難しい問題である。

すれ違い時、側窓の受ける風圧を実測した例を第17図(17)(19)に示す。

この実験からみると風圧はやはり相対速度の二乗にほぼ比例するようである。

風圧は後尾が最も高いが先頭部の風圧が中央部よりも高いのは本列車の頭部が流線形でなく、横方向の速度成分も大きく境界層も厚くなっているためで、流線形同士のすれ違いになれば境界層の発達する後尾の方ほど大きい風圧を受けるものと考えられる。

このすれ違い時の風圧を低くするには定性的にいえば流線形特に平面図で流線形にして横方向速度成分を小さくし、頭部の境界層を薄くするとともに、側出入口、窓の凹凸を少くし連結部は外幌にして側面を滑らかにして境界層厚さの長さ方向の発達を少くする事、車体断面は従来のように側面を鉛直にせず第14図のように上下、特に上方に傾斜させるか丸みを与えて衝撃的風圧を逃げやすくする事等が考えられる。 |

第17図 すれ違い時の風圧

|

4.4 車両の構造、重量 top

一定速度で走行中の高速車では、重量が影響を及ぼす機械的抵抗の走行抵抗中に占める割合は空気抵抗に比べて余り大きくないが、その速度まで加速するのに、またそこから減速するのに運動のエネルギを与えたり、吸収したりしなければならない。

これは当然質量に比例するし、勾配ではその分力が直接影響するので、高速列車の重量はでき得る限り軽くしなければならない。

また軌道の疲れに対しても軽い車両が望ましいのは論をまたない。

これは軌道の敷設費にも影響する。

わが国は人口密度が高く、都市が連続していて駅間距離が短く、また山の多い狭咀な地勢上勾配、曲線が多く重量軽減による利点が大きいので、車両軽量化の要望が大きく取上げられ、昭和27年頃からその実績が上がり、最近の電車は従来の50~60%の重量になってきている。

しかし車体は薄鋼板の張かく構造なので剛性は従来のものよりむしろ高くなっている。

構造部分の軽量化については本誌60巻465号に述べた。

更に軽くするにはステンレスより軽合金を主要構造部材にも用い、最近めざましい発達を遂げつつある合成樹脂を広く用いる事が必要である。

列車単位としての重量を軽くするのに関節車方式がある。

関節車はスエーデンKLL車(20)のように1軸台車に連結器を置く特殊構造にでもしなければ、連結解放が普通車のように簡単にはいかない欠点がある。

しかし特急のような固定編成ならば車両故障以外は連結解放の機会は余りないであろう。

一方利点としては前後の車を共通心皿で結べるので連結器による前後動がない。

連結部での両車体の上下左右の相対変位が極めて少く、連結部が回転中心になるので曲線での相対変内角が少くなり、外幌にして表面を滑らかに保つ事が普通形式に比べて容易になる。

連結部での相対運動による騒音の発生源が小さくなる。

台車が連結部にくるので左右動揺に対し乗り心地をよくするため、車体支持点を車体の重心近くに持って来ることが容易になる。

曲線では台車を両車体の相対変向角の2等分線に直角に操向し車輪のレールに対する走行角を極めて小さくする機構が割合容易にできる。

関節車方式は以上述べたような高速車に適当な多くの特性があげられる。

関節車の車体の長さは短かすぎると連結部が多くなり不連続のための重量が増し、客室に利用できない空間が多くなる。

長すぎると車体の固有振動数が下がり――特に軽合金車体の場合はヤング率が小さいので注意を要する――台車の負担重量も増し軸重が大きくなる。

これらの点を考慮して最適の長さを選定しなければならない。

構造部分は既に述べたように大分軽量化されてきている。

儀装品も軽合金や合成樹脂の利用によって大分軽くなっている。

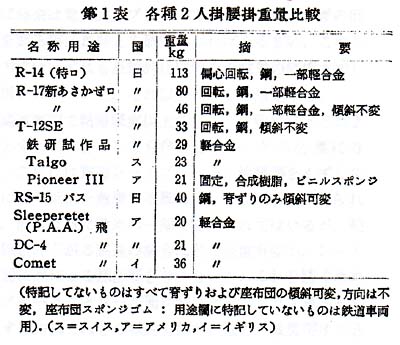

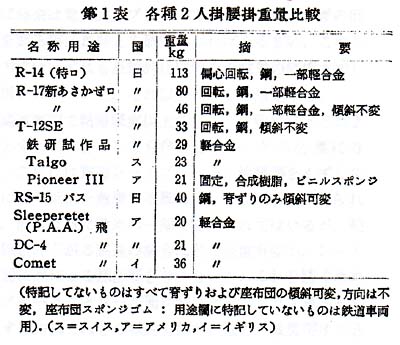

数の多いためかなりの重量となる腰掛も第1表のように軽くなってきた。

附属機器類の内電機品は同一馬力に対し従来のものに比し電動機は1/2以下に、他は30%程度減じている(21)が、制動装置や、窓の開けられない高速車では欠く事のできない空気調和装置等は、いまだ軽量化の余地が多分に残されている。

以上のように軽量化された重量は防音、空気調和その他乗客の乗り心地改善に向けられる。

軽量化すればするほど走行安定や横風に対する転覆に対しては不利になるので、軌間とともに車両としては重心を下げる事を特に考えておかなければならない。

高速車両の保守の面では車輪の摩耗、高速回転し横スラストを受ける軸受等も十分検討しておく要がある。

ぴろうな話ではあるが、便所の排せつ物は従来のように放出しては相対速度の大きいレール面近くで雲散して不潔なので、適当な薬品で浄化して終着駅で排出するような事も考えねばなるまい。 |

|

4.5 制動 top

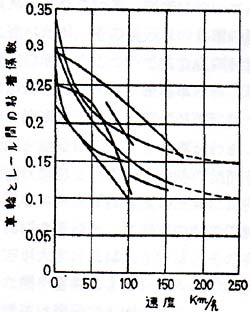

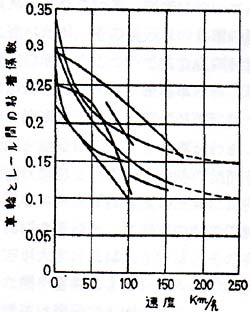

車輪とレールとの間の粘着係数は、第18図(22)に示すように速度が上がれば一般に下がってくるので、ブレーキは高速列車にとっては重大な研究課題の一つである。

この粘着係数は境界条件によってばらつきが多く、特に150km/h以上の高速での下がり方は確実な資料に乏しく、これから解明されなければならない。

従来の車輪踏面制綸子方式は摩擦熱のため踏面をいためたり、制綸子の摩耗がひどいので高速では当然円板プレーキで、高速でも摩擦係数の落ちないライニングを用いることが必要である。

最近の電車では電気ブレーキが用いられ、電動台車の機械的ブレーキの負担は楽になった。

しかしいずれも車両の持つ大きなエネルギを熱として放散しているので、電車ならば将来は電力回生ブレーキ方式にしてエネルギの回収を図る事は是非とも研究されねばなるまい。

これらの方式はいずれも最終的には踏面の粘着の限度までしか用いられないで、それ以上になると滑走する。

高速車両で粘着限度以上のブレーキ距離にとどめようとすれば、どうしても非粘着ブレーキが必要になる。

これには電磁レールブレーキ、流線形をくずして逆に空気抵抗を急増する風圧ブレーキ等が考えられる。

前者は既に欧米の一部で実用されてはいるが、粘着係数の下がる高速の揚合にどの程度有効か、レール頭面に熱による悪影響を与えないか、これを防ぐためにブレーキ片とレール面に間げきを与えうず電流を利用する方式ではどの程度有効か、など今後究明すべき点が残されている。

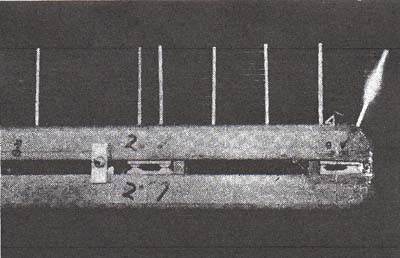

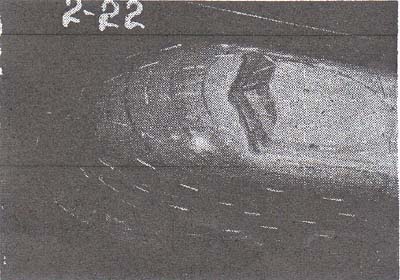

後者については本誌61巻478号に述べたが、その後列車の各車の屋根につけた場合の抵抗の増し方について模型風洞試験を行った。

先頭車のが最もよくきき、後尾車のがこれにつぐが、中間車のも前車で乱された気流が再附着するところ以遠に距離を離せばかなりきく事がわかった。

第19図(23)に装備状態および黒鯛試験時の気流写真を示す。

本方式の吸収エネルギは速度の三乗に比例するので、高速になればなるほど、他形式の粘着係数や摩擦係数の下がり方が大きければ大きいほどその有効度が高くなる。

また雨や雪等によるレール面の状況に影響されずむしろ抵抗は幾分でも増大する。

この外ジエット爆撃機が着陸滑走距離を短縮するのに用いている落下さん方式、ジエット機応急脱出装置試験線路(第9図)で用いているレール間に設けた水槽に徐々にブレーキ板を入れ、最高1500km/hから15g以上(無人無線操縦)の大きな減速度を得る方式(3)等も構想としてはおもしろいが鉄道への実用は困難であろう。

またロケットを進行方向に向けて噴射する方式も有効ではあるが、かなりの重量と積載空間を必要とする。

レール間に第3レール(鋼でなくコンクリートのようなものでもよい)を設け制動片あるいは制動車輪でつかむようなものは極めて有望と考えられるが、全線にわたって敷設しなければならないので建設費の点で問題が残ろう。 |

各線は各国各研究者によって異なる結果

を出しているのを示す。点線は推定。

第18図 粘着係数と速度

(a) 風圧ブレーキを開いた状態

|

以上色々の案が考えられるが、粘着ブレーキを主体とし他はあくまでもその補助となるものであるから、最も望ましいものはなんらかの方法で高速でも粘着係数を増加し得る方式が簡単にできる事であろう。

ブレーキ距離はわが国では600m以下に押えられているが、欧米では800~900mで特に規定のない国もある。

この数値は視認距離の限変ともいわれているが、余りはっきりした根拠はなく、結局当時のブレーキ性能から更にもう少し速度を上げてもこの程度には止め得るとの見通しから定められたものと考えられる。

完全な立体交叉で専用路線の場合は、かなり長くてもよいと思われるがはっきりした決め手がない。

色々なプレーキを併用してブレーキ距離を短縮すると、乗客の乗り心地の方からも考えておかなければならない。

前後方向の減速変に対しては姿勢と減速度の時間変化とに大いに関係するが、腰掛けているかあるいは立っていてもつかまっていれば0.5g(パスのかなり急な場合の平均減速度)位までは差し支えないものと思われるがなお研究を要する。 |

(b) 風圧ブレーキの気流状況 頭部風圧ブレーキ板で大きく剥離した

気流も第1車め後部では reattach している。

第19図 風圧ブレーキ

|

4.6 動力方式 top

現在考えられる動力方式は内燃機か電気かで、将来はガスターピンもある。

動力集中の機関車形式か動力分散方式にするかによって考え方も変ってくるが、軸重を少くして軌道に与える荷重を軽減し、また加速減速の効率を高くしようとすれば動力分散方式で電気ブレーキ、回生ブレーキも用いる事のできる電車形式が適当と考えられる。

速度250km/h程度とすれば列車長さ200m位で流線形軽量車にしても5000HP位は必要になるが、電動機は各軸駆動で十分に収められるし、床下に機器類を分散配置する事によって客車の重心も十分下げられる。

また直流か交流かは車両の運行頻度によって経費の関係が変るが、全般的にみて発展途上にある交流に魅力がある。

交流では駆動方式として整流子電動機;整流器を通し直流直巻電動機;誘導電動機と流体継手、トルクコンパータ、あるいは歯車を組合わせる三つの方式が考えられるが、各々利害得失があるので十分比較検討を要する。

高速時問題になるのは集電方式である。

大きな空気抵抗になるパンタグラフは抵抗増加を少くするため境界層の厚い列車後部の方へ置くのが望ましいが、電車の場合終端駅でそのまま折返すのが普通で、進行方向は逆になるので列車の中央部に持って来ざるを得ない。

またパンタグラフ2個を置く時は、離縁率を少くするためには前方のパンタグラフの与えた架線への変位の影響をこうむらないように30~40m以上離して後方に置く事が望ましい。

現在は踏切で最高高さを、路線橋下やトンネル等で最低高さを押えられ、大きな上下行程を要求されるため大きなものとなっているが、新線で完全立体交叉の専用路線ならば、レール面上架線までの高さをできるだけ低くかつ一定とすれば、パンタグラフは車体と架線の相対運動にのみ追従すればよく行程の小さいものとなるので、空気抵抗も小さくし得るし、運動部分の慣性質量も小さくなり追従性、従って集電性能もよくなるであろう、

パンタグラフは架線を押し上げながら走って行くので、高速では2項で述べた高速自動車のタイヤの standing wave や超高速鉄道レールに起ると同様な現象が現われると考えられるので、この限界速度に対しては十分な余裕を与えるようにあらかじめ配慮しておく事が必要である。

4.7 保安 top

画期的な高速を実用するとなると、何といっても日常の安全運行という事が最も重要な問題になる。

まず軌道は完全な立体交叉の専用路線で上からも下からも絶対に他のものの妨害を受けないようにしておかなければならない。

また200km/h位になるとブレーキ距離も1500~2000m位になり、地上信号を視認する事は困難になるので、車内信号でなけれぱならないのはもちろん、完全な自動制御方式にし、常に前方にある列車と一定間隔以上を保ちつつ自動的に速度制限を行う、ちょうど飛行機の自動操縦装置に相応するものの実用化を図らなければならない。

また前後の列車および最寄りの駅とはいつでも無線電話連絡可能でなければならない。

軌道上の障害物を検知するのにレーダはトンネル、曲線等のため難点があるのでG-line方式(24)が研究されている。

またレール上不測の障害物は、小さいものは撥ね飛ばすような有効な排障器を先頭車下部に設け、その形の実験的研究等も必要であろう。

5 むすび top

以上高速鉄道において考慮すべき点、研究解明しなければならない諸問題について述べた。

航空機や自動車の急速な発展に立遅れ気味の鉄道も近代化の息吹きとともに、陸上高速大量輸送機関として自己の分担する本来の使命を果すべき発展を期待される。

これこそ鉄道関係技術者に課せられた責務といえよう。

文献

(1) E.F.Powell,SAE,J,65,2(1957),25;H.W.Trevaskis,RAS,J,62,567(1958),204.

(2)H.E.Criner&G.D McCann、JAM、20,1(1953),13;J.T.Kenney,.JAM,21,4(1954),359;穂坂、機械学会論文集、15、50(昭24),IV-10.

(3)Aviation Week,(1956-8-6),65;世界の航空機、7,10(昭32).

(4)G.Gabrielli & TH..von Karman, Mech. Engg.,72,10(1950),775.でSpecific resistanceと名づけている。

鉄道車両、バス等は筆者がプロットしたもの.

(5)B.Ficher&J.M.Castro, Railway Gazzet,104,6(1956),133.

(6)松平、交通技術,135(昭32),289、

(7)鉄道技術研究所創立51周年記念座談会記録(昭33).

(8)松井,電車の振動と新しい台車、電気車研究会(昭31).

(9)黒河内,外4名、鉄研中報、847(昭32),8.

(10)松平,機械学会誌、60、464(昭32),908;H.H.Diest,Mech.Engg.,80,6(1958),61.

(11)松井,外8名,鉄研速報、58-108(昭33).

(12)H.Meier,ETR Jahrgang,2,6/7(1953),374;中村、鉄研速報、58-209(昭33),35.

(13)三木,機械学会誌、60,465(昭32),1062.

(14)(J.C.Loach)Railway Gazzete,I08,5(1958),130.

(15)三木,伊東,川村,鉄研速報,58-133(昭33).

(16)伊東,川村,鉄研速報,58-17(昭33):長谷川,高林,未発表.

(17)伊東,川村,鉄研速報として発表予定.

(18)宮田,鉄研速報、58-62(昭33).

(19)鉄研依頼試験報告,6-164(昭31),101.

(20)E.Aspenberg,ETR.6,9(1957),336.

(21)森,機械学会誌,61,468(昭33),48:東芝レピュー、11,9(昭31),VI21.

(22)梅野,鉄道車両,日刊工業新聞社(昭32-9)8章2節:曽根,第66回講義会前刷(昭33-6),73.

(23)三木,伊東,川村,鉄研速報、58-199(昭33).

(24)Surface Wave Guide(表面波導波管あるいは表面波線路)1909年D.Hondrosがこの現象を発見,

1950年G.Gouhauが導線に絶縁物を巻いた場合について確認した。Gouhauの頭文字をとってG-lineともいう。

top

*****************************

|