|

****************************************

答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田

全幹網 JRと新幹線建設

三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME

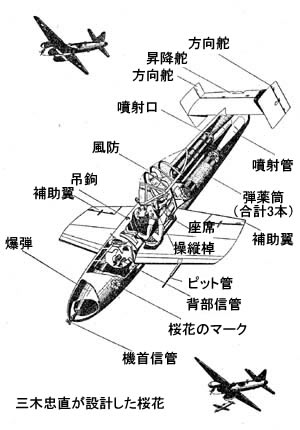

新幹線開発者 三木忠直の特攻機”桜花”設計記

(神雷特別攻撃隊 昭和42年刊 p18-42)

|

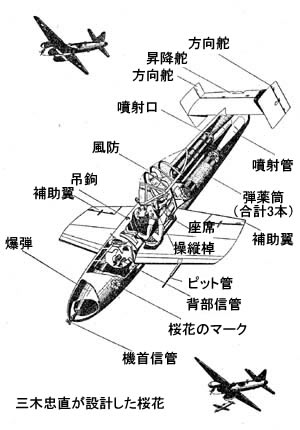

特攻機桜花(おうか)は、攻撃機の下に吊るして飛び、目標を見つけると離れてロケット噴射で目標に体当たりする。

1 感動の記録映画

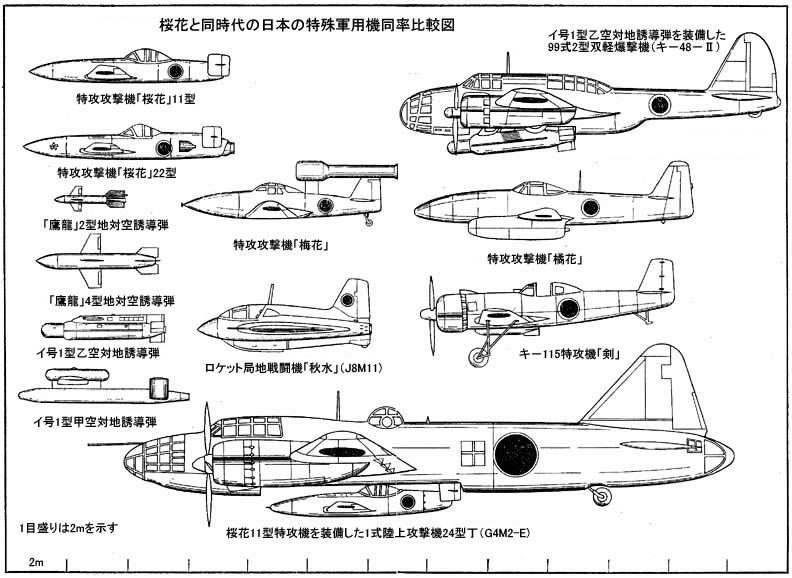

2 重い筆

3 生い立ちの記

4 原動機選定の経過

5 主要目決定する

6 各種試験の経緯

7 初飛行の一瞬

8 練習機

9

実用に対する所見

10 日本の特殊軍用機同率比較図(参考用)

三木忠直著書

(ゼロ戦から夢の超特急 青田孝著 交通新聞社新書より)

「超特急列車(東京~大阪間4時間半)の一構想」(1954年1月、交通技術第9巻1号通巻89号)、「高速鉄道車両の空気力学諸問題〔1〕~〔3〕」(1960年7~9月、機械の研究第12巻第7号~9号、養賢堂)、「小田急3000形SE車設計の追憶」(1992年7月、鉄道ファン第32巻第7号通巻375号、交友社)、「高速鉄道車両に問する諸問題」(1959年1月、日本機械学会誌第62巻通巻480号)、「飛行機から鉄道へ」(1992年1月、トライボロジスト第37巻第1号、日本トライボロジー学会)、「高速鉄道車両構造の軽量化〔1〕~〔4〕」(1961年3月~6月、機械の研究第13巻第3号~6号)、「新幹線、東京タワー、黒四ダム、建設者大いに語る」(2001年1月、文芸春秋第79巻第1号)

|

|

|

必死と決死は、天地雲泥の差であるが、X-シリーズの輝やかしい記録のかげにも、幾人かの尊い犠牲のあることにも思いをいたした。 とはいっても、私の筆は、やはり重いのである。幾度か書きよどむであろう。

3 生い立ちの記 top

昭和19年の夏も盛りのある日、私は、「グライダー爆弾の案を持ってきたものがある。説明するから来い」との和田廠長からの電話を受けた。

どうせまた早急には実現困難なアイデアにすぎないだろう……と考えながら間いた。

というのは、それまでも防禦砲火の威力圏外から発進させるグライダー爆弾、ロケット推進有翼弾などの案はあったが、問題はその照準装置にある。

それまで無線操縦をはじめ、光のトンネルの中を進行させるとか、熱線、超短波に敏感に感じて自動照準して行くものとか、大学教授をはじめ、その道の専門家、権威者の方々が実験室的に成功したものでも、いざ実用実験となると、いずれもものにならなかったのである。

だが、失敗にこりずに、速やかに実現してもらいたいのは、誰もの念願であったが、当時戦勢は日に我に不利、これらのいわゆる新兵器群に、復水を盆にかえすことを期待するのは、まず不可能ではなかろうか、と感じていたからである。しかし、説明を聞き、構造図を見る。

累々吐露する殉国の赤誠。われわれ技術者の足らざるところを、尊い生命をもって補っていこうというのだ。

|

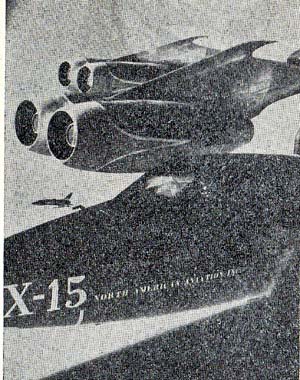

ボーイングB-52から発進せんとするX-15ロケット機

|

まだ特攻隊というものは編成されていなかった当時、技術者としては、このような必死の兵器を進ることは、むしろ技術への冒涜(ぼうとく)であるとさえ感じていたが、わが国の総合国力と、急速に下り坂にある戦勢を考え合わせるとき、最後には、ある部分はこれで行かざるを得まい、部隊の要望するものを要望するときに間に合わせなければ……と、その火と燃える熱に動かされたのであった。

いっぽう発案者の太田光男少尉は、みずから航空本部長(塚原二四三中将) に説明し、大いに感激されて、ただちに本人の頭文字をとり○大(マルダイ)と名付けられ、試作命令として50台が発注された。

設計スタッフは飛行機部山名正夫技術中佐設計課主任(元東大教授、現明大教授)のもとに、私か主務設計者で全般、服部六郎技術少佐(現ブリヂストンタイヤ常務取締役)が主として構造、北野多喜雄技師(現日本電装常務取締役)が空力、鷲津久一郎技術大尉(現東大教授)が性能関係を分担し、空技廠の一室に籠城した。

なお、試飛行後、200台に増加された。

この試作経過の筆をとり記憶をたどるだに、胸は痛む。

このような特攻戦法は、あくまで奇襲作戦であって、正式戦法として用いることには、幾多の反対がありながらも、使用せざるを得なかったところに、大きな敗因があったと考えられる。

4 原動機選定の経過 top

母機である一式陸攻に懸吊して行くため、プロペラを装備することはできないから、ロケットにならざるを得ない。

その種類としては、火薬、空気圧送式過酸化水素、タービンポンプ圧送式過酸化水素、カンピーニー式燃焼ロケット、タービンロケットの5種類が考えられたが、当時はいずれも計画あるいは実験中のものばかりで、ようやく火薬ロケットが実用の目鼻のついた唯一のものであった。

原案は、当時陸軍でイ号兵器用として実験中の圧搾空気圧送式過酸化水素使用のものだったが、純度の高い過酸化水素のため、実験中幾度も事故を起こし、たとえ実験に成功しても、苛烈な空襲下における兵士の安全な使用ということを考えてみると、実用にはほど遠いし、さらに燃料消費量が多く、槽の配置によっては、重心位置の変化が極めて大きくなるなどの不都合な点があった。

また性能的にはタービンロケット(現ターボジェット・エンジンの原型)が最もよいのであるが、これもようやく設計中で、海のものとも山のものとも見当がつかず、結局「時間」の問題から確実第一主義となり、火薬燃焼時聞わずかに10秒程度のもの3本という、性能上からは意に満たぬところの多い火薬ロケットを採用することに決定した。

(火薬ロケット関係は発着機部千葉宗三郎技術中佐が主に担当した)。

5 主要目決定する top

全幅は、装備時の母機の主脚との間隔から、全長は、爆弾倉の長さおよび地上走行時の地面間隔から、また高さは、地面間隔および爆弾倉の深さから、操縦者の位置は、飛行中母機からの乗り込みから、前方は爆弾と母機、後方はロケット吹口と母機との相互位置から、それぞれ四方八方を制限され、この枠内でうまく配置して行かなければならないので、なみなみならぬ苦心をした。

垂直尾翼は爆弾倉の外に出すため水平尾翼端に配した。

爆弾は通常弾にするか、特殊強力弾、ミステル弾にするか論議されたが、後者は確実な実験がすんでいないので、弾頭と弾底の二重に信管をつけた前者をえらび、大きくしたいのは山々であるが、制限された翼面積に対し翼面荷重は出来得る限り下げたいのと、重心との関係から1,200キログラムとした。

(爆弾関係は爆撃部早川仁技術中佐(現石川島播磨設計部長)が担当した)。

翼型は、とくに設計する暇がなかったために、いろいろな風洞試験の成績から見て、最も素直と思われる「彩雲」のものを採用、高速のため出来得る限り薄くしたいが、制限速度に対する剛性から中央15パーセント、先端10パーセントとした。

絞り比は1/2、捩りなし、尾翼容積はロケット火薬消費による重心移動、翼面荷重の高い点を考慮して、相当大きな値を与えた。

操縦翼は、普通機のように離着陸の極低速時をやかましくいわないのと、機体が小さく舵面も小さいので、すべてプレイン・タイプ(Plain type)とした。

翼面荷重は、出来得る限り下げたいので、全軽合金製としたかったが、いっぽうアルミニューム材料も不足していたので、全木製にという強い要求があり、制限速度550ノット(1,020km/h)、引起こしの荷重は7Gくらい考えなければならず、前方には1,200キログラムという重量物、後方には高熱を伴う火薬ロケットがあり、木製では不可能に近かったので、胴体だけ軽合金製とした。

主翼尾翼は重量は重くなるが、電探あるいは高射砲弾の電波信管に対する受波面積を出来るだけ少なくしたい目的もあるので木製とした。

構造は、工数の少ない簡潔なものにしたいということはもちろんであるが、たにしろ、ものが小さくて、所要強度が高く木製のために部材が大きくなって充分な断面慣性能率がとれず、制限速度のほうからは高い剛性を要求されるので、前後桁を一体にした箱型の相当大きな桁になってしまった。

左右は剛性、重量軽減のため一体とし、胴体との取付は桁に孔をおけたくないので、箱桁周全休を金具で抱き、これから耳を出して胴体肋材に取り付けるという、ちょっと変わった方式とした。

胴体は、4本の主縦題材を有する円形断面の工作容易な、極めて簡単な半張殼構造にした。

そして、全体の所要製作工数は、普通戦闘機の1/10程度を目標とすることにしたのである。

6 各種試験の経緯 top

風洞試験は普通の三分力、六分力のほか、本機として特有の母機からの離脱状況に重点を置き、相似模型によって詳細に検討し、安全離脱速度および姿勢の範囲、爆弾倉内の遮風板位置、昇降舵角の影響などを高速映画によって判定し、離脱に対する自信を得ることができた。

また相似模型によるフラッター実験も、とくに入念に施行した。

強度試験、振動試験も普通機と同様に実施、制限速に対する風防および引起こしに対する弾体取付部の一部を補強再試験したほか、十分な強度を有することを確認した。

飛行実験については、本型式の親子飛行機の離陸、空中性能、操縦性能はどうか、また子飛行機は果たして安全に離脱するだろうか、翼面荷重のこんなに高いものが満足な操縦性を得られるかどうか心配であった。

風洞試験で十分に検討してあるとはいいながら、とにかくわが国においてははじめてのことであり、しかも出来上がったら、ただちに第一線で使おうというには、これらの諸性能を確かめ、訓練を経て実用の確信を得なければならない。

これについては、苦慮に苦慮を重ねた結果、次の各種実験機を用いた飛行実験によって、総合的に実物実験に代えることとした。

ダミー機離脱実験――ロケット、操縦者、艤装品の代わりに固定バラスト(砂嚢)により実機と重量重心を合わせたダミー機を用意し、実用に近い状態で離脱し、まず第一次的にこの親子飛行機なるものが、ものになるかどうか見当をつける。

本機の舵は補助翼、方向舵は中正位置に固定、昇降舵は離脱後にとんでもないところへ飛んで行って、人家に被害を与えることのないように、ごくわずかに下げ舵をとり、かつこれに発条(スプリング)を付して、その力は、速度の低いときは所要の下げ舵をとるが、高速になってこれが効き過ぎ、背面にでもなって不規則な運動をしないように、操舵力から計算し、速度とともに徐々にもどるように決めた。

夜来の雨も上がった秋晴れのある朝――昭和19年10月23日と記憶する――2,250キログラムの子を懸架したこの母子飛行機は、はじめて、木更津飛行場から、少し長いと思われる(約550メートル)滑走後、離陸。

そして、離陸状況や離脱後の運動を両側から映画におさめるための列機とともに、3機編隊を組んで東京湾上空に出た。

母機上で速度に対する機体傾斜を前後傾斜計で測定し、だいたい模型風洞実験から推定した計画どおりの値を得られたので、準備完了高度1,000メートル、最高速で主パイロットは秒読みとともに電鍵を押した。

その瞬間、母機に乗り込んでいた私は、浮き上がるような軽いショックを感じた。

この実験機は、模型風洞実験で確認したとおり、なめらかに離脱し、黄色の機体を朝日にきらめかしながら、母機の床孔から観測していた私の眼下を、左右の偏寄もほとんどなく、すべるよりに離れて行った。 |

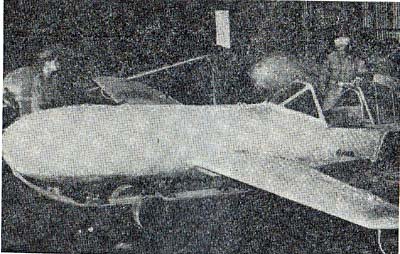

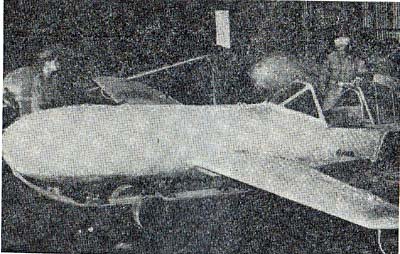

一式陸上攻撃機の下に吊り下げられた桜花11型

(精密スケール模型による写真)

|

この光景が、前述したXー1号のそれとそっくりであった。

その後、計算どおりの径路をとり、やがで予定どおり操舵のバネがきいて垂直降下の姿勢にはいり、白い水煙を高く上げながら海面に突入していった。

母機と列機から撮影した映画により、ほぼ予定どおりの成績をおさめたことを確かめ、予備試験としては成功したので、肩の重荷の一部を下ろしたのであった。

実験機飛行実験――ダミーによって、だいたいの空力的素姓は確かめれたが、操縦性、安定性の的確な性能をつかむには、どうしても、操縦者が乗ってみなければならない。

翼面荷哲357㎏/㎡では、優秀な高揚力装置を使用しても、首途は115ノット(230km/h)以下にはなし得ず、縦横比は4.2、しかも着陸時使用し得る動力はない。これでは着陸はまず不可能に近い。

といって、空力性能の確認してない機体で第1回目の試験飛行の後、いきなり落下傘降下のため脱出するには、自動座席放出装置か何かをつけなければならないが、小さい胴体にはちょっとつかない。

そこで、離脱時にはバラストを積んでおいて実機にひとしい翼面荷重を持たせ、試飛行後に放出し着陸可能の量まで落とす実験機を用意することとした。

バラストの条件としては、

①比重の大きいこと――限られた胴体内ではなかなか重量を合わせられたいため。

②簡単な操作で放出し易いこと――重心を合わすためには、搭載位置は頭部(爆弾の代わり)と尾部(ロケットの代わり)になるので、この2ヶ所のものが、同時に落ちないと重心位置が非常に大きく狂ってくるゆえ。

③飛行場の上空で放出するので、地上の人びとに被害があってはならない。

これらの条件から鉛弾、砂、四鉛化炭素、水を考えたが、けっきょく重量はやや不足し、翼面荷重は実機の90パーセントくらいで少し低く、欠点としては、低温では放出弁のところが凍結の恐れはあるが、これにはエチレングリコールか何かを入れれば、相当凍結温度を下げられるし、実験する時期には気温はまだそう低くなく大丈夫であり、最もかんたんに補充も出来るので、水を使用することとした。

また本機は、着陸のためフラップと着陸用橇(そり)をつけた。

実機と空力的には橇の有無の差がある。

全機の空気抵抗を出来る限り小にして実機に近づけるため、橇の側面に蔽いを付すと他の安定性にはとくに影響はないが、方向安定に相当大きな影響をおよぼすことが風洞試験からわかったので、蔽いはとることとした。

本機のような着速80ノット(150km/h)くらいのものに対する橇の強度規定はないので、グライダー規定を参考として推定のうえ強度計算し、落下強度試験を行なって、ゴム紐部を2、3ヶ所補強した。

本実験機は、着陸重量を減らすために鋼製主翼、軽合金製尾翼を使用した。

予備空中実験として、母機に抱いたままバラスト水の放出実験を行ない、合わせて抱いたままの着陸をも行なった。

水タンクが離陸時わずかに前後移動した小さな故障はあったが、それ以外はおおむね予期どおりであったのである。

7 初飛行の一瞬 top

薄い断雲のある秋晴れの10月31日(と記憶するが)、いよいよ試験飛行を決行することとなった。

飛行場には、高速着陸を考えて、広い茨城県百里原飛行場が選定された。

地上と無線電話で連絡をとりつつ、実験機を吊った母子飛行機は、観測機と2機編隊で飛行場上空に現われた。

操縦者は練達の士であるとはいえ、離陸後いままでにない高い翼面荷重で、試験飛行後、前と後の水タンクを放出して着陸するのである。

不測の事故のあった場合は、風防離脱装置を引いて落下傘降下をすることにしてあるが、どうだろう。

――信号弾が投下された。用意よし、5分後に離脱の合図である。

私は地上で、ストップウォッチと上空とをにらみながら、胸をおどらす。

「あッ、離れた!」

離れたとたん、垂直降下に入ったように見えた。しかし飛んでいる、確かに飛んでいる。

しばらくして突然、白煙を噴いた。

――なんだろう?

だが、これが水を放出したのだと気がついて、安堵の胸をなでおろすまでには一瞬の時が必要だった。

秋空に美しく飛行雲のような真白い水煙を良き、飛行場上空を2旋回、ものすごい速力で、キーンという軽い金属性の音を出しながら、追いかける零戦をひきはなして着陸コースに入る。

接地! うまい。実に見事な姿勢で接地した。軽いジャンプの後、広い飛行場の一端に止まった。

遠くて止まった状態がわからない。自動車で追いかけて行く。

――けがはなかったろうか。どうしただろう。

操縦者の長野兵曹長が、自から風防を開いて機体から降り立つのを遠望し、よかった、と思わず安堵の吐息が出る。

微傷も負わず、翼端橇、尾輪さえもこわれていない完全な実験機のそばに降り立った長野兵曹長と顔を合わせたとき、関係者一同は手をにぎり合って喜んだ。

これは特攻機という観念をはなれて、航空技術界はじめてのこの計画が夜を日についで幾度か微夜ののち、わずか2ヵ月余という短期間に、しかも設計どおりにいった時の、あの技術者としての無上の喜びの一瞬である。

軍令部、航空本部、航空廠の首脳お歴々の眼のまえで本当によくやりとげてくれた。

しかも安定、操縦性は上々で、その軽快さは戦闘機にも比すべく、着陸も容易で、練習機としても使用できる。

水を放出すると、機体が浮かび上がる感じがあるだけで、安定、操縦性に変化はほとんど感じられない、という報告を聞いて、いよいよこれなら実用し得るとの確信を得たわけである。 |

桜花11型の操縦席

|

ロケット噴射試験――追浜飛行場で、昭和19年11月6日、実機を地上に固縛してロケット噴射試験を行なった。

物凄い煙と砂塵を飛行場の一面に拡げた。

ロケット外面の塗料が焼ける、胴体のロケット装備部の換気をしなければ、非常な高温になる等の諸点を改良し、11月19日再試験を行なったほかは、べつに大したことはなかった。

次に、飛行中に噴射して増速の状況、高速時の操縦性、安定性を検討する目的で、実機の代わりにロケット1本を搭載(着陸時の翼面荷重は、やや高くなるが、テストパイロット長野兵曹長が、着陸の自信はある、というので)、高度4,000メートルから離脱、指示速度300ノット(700~750km/h)まで増速して、鮮かに着陸した。

高速時の安定操縦も満足すべき性能を特っていることが報告された。

私は、零戦練習機に搭乗してこれを追いかけたが、どんどん離されていった。

秋晴れの青空を背景として、ロケットー閃、煙を噴いてグングン速度をはやめてすべる黄色の小型機――特攻機という観念をはなれれば、まったく爽快な飛行実験であった。

制限速度確認試験――最後の突入時に、400~450ノット(750~850km/h)くらいまで使いたいというので、制限速度は550ノット(1,020km/h)と十分な余裕を与えて、計算と模型フラッター実験を行なってあるが、果たして、その値まで大丈夫か、どうか。

高速風洞では、主としてプロペラの翼端部の翼型等を対象として、高速に近い速度に対する風洞試験は行なってはいたが、マッハ0.85に達する実機の飛行実験は、少なくともわが国ではまだ行なったことがない。

本試験機では、操縦者が乗ってこの実験を行なうことは出来ないから実機を使用し、速度計に電気接点を与え、200ノットのときロケット1本(推力600㎏・12秒)を点火、さらにこれによって増速し、500ノットのとき残りの2本を点火して、海面突入時に550ノットに達するよう計画した。

ロケットの煙によって達した速度を視認すると同時に、シネセオドライトによって航跡をフィルムにおさめ、速度変化と飛行姿勢、機体異常の有無を記録することとした。 |

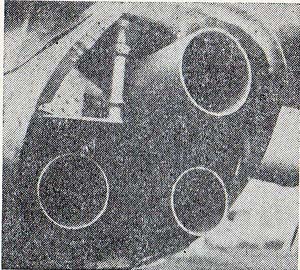

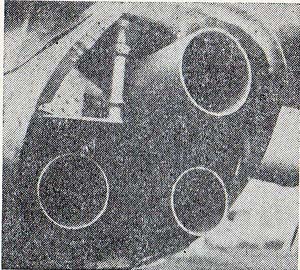

桜花11型のロケット・エンジン

桜花11型の正面と側面

|

なお各舵面は、操縦者の普通に堪え得る操舵力に相当する強さのゴム紐で、操縦棹および足踏棹を機体に支持し、実際に近い自由度を与えた。

実験は昭和20年2月、鹿島灘の太平洋上で行なった。

しかし、離脱時の高速と速度が予定よりやや下回ったため、2回目のロケットが噴くと、ほとんど同時に海面に突入、550ノットにはならなかったが、シネセオドライトの記録により、500ノット(930km/h)までは何ら異状を認めず、強度は実用上、十分であることを確認した。

完爆試験――新計画の爆弾が完了されたとき行なわれる定例の実験と、新型信管の作動を確かめる実験を兼ねた爆弾砲による模型実験は異状なく終わり、次いでダミー機と同一の機体に実弾を装備し、11月20日午前10時頃鹿島灘で投下試験を行なった。

第1回は不発だったが、原因は安全解除が不確実であったためで、これを改良し、第2回の投下を行なったが、海面上で50メートル以上の水煙を上げて完爆し、その威力を確認した。

8 練習機 top

実験機試飛行の結果、相当の飛行時数を経験した者ならば、とくに訓練はいらない、との報告をうけていたが、操縦者も不足してきたので、その後方針が変わり、若年搭乗員も直接本型式のもので訓練することになり、練習機の製作が必要となった。

これには、当初実験機(離脱時-重量1,590kg、翼面積265kg/㎡、着陸時・水放出後-重量813kg、翼面荷重135kg/㎡)をそのままあてることにして練習をはじめたところ、前後水タンクの放出操作を誤り事故を起こしたことや、気温が低くなるにしたがって水タンクの凍結が起こり、また各回ごとに水を補給しなければならない等の煩雑さがあった。

操縦の感じ、その他は、水の放出前後において大差はない。

訓練の重点を母機からの離脱と、ロケット噴進の感じおよび照準に置けばよいというので、水タンクを取りのぞき、小型火薬ロケット1本を装備した機体を練習機として用意した。

離脱時は翼面荷重約140kg/㎡で、実験機よりずっと小さいので、同一速度で離脱したのでは浮き上がって母機に接触するおそれがあるので、母機のフラップを下げ、離脱速度を低くするが、機体の姿勢その他、離脱状況は実機の時とあまり変わらないようなところを風洞実験で決定、実用の結果、予想どおりの成績をおさめることができたのである。

9

実用に対する所見 top

本機はもともと敵がレイテに進攻しようとする気配のあるときに、ここに1度上陸を許せば、戦の峠は越される、真に今次大戦の天王山である、しかし正攻法では敵の空母陣に対抗することが出来ない。何とか奇賂を考えねば……、というところから、50機程度でよいから、レイテに間に合わしたい、との要望で出発したものである。

われわれは、眠られぬ幾夜を過ごしたことか……、設計製作その他関係者一同の熱意は、在来の不可能をも可能にし、時期的には、たしかに50機が完全に間に合ったのである。

本機の輸送は、イチかバチかの天王山ならば、母機に抱いたまま(離着陸の十分可能なことはすでに実験ずみである)、援護戦闘機をつけてただちに島づたいに飛んで行けば間に合ったはずである。

発案者は、本隊や中央用兵方面にこれを説いてまわったが、ついに容れるところとならず、海上輸送艦はいたずらに潜水艦の好餌(えじき)となるのみであった。

このなかに、初航海に横須賀を出港した新鋭大空母「信濃」もふくまれており、浜松沖で撃沈された。 |

桜花11型の足部(ロケット・エンジンが3個ついている)

|

昭和19年11月29日のことであった。

われわれの限りない熱意をもって造り上げた最初の50機も、不発のまま海中深く葬り去られたことを知ったとぎは、筆舌につくせぬ衝撃を受け、まったく感慨無量の一語につきるものであった。

かくして、南方戦線には、空中輸送を断行しなかったため、ついに間に合わず、到るところに敵の上陸を許し、敵の進攻速度はいよいよ加速度的となり、やがて沖繩、本土へと迫ってきたのであった。

一方、特攻隊なるものが、大西滝治郎中将の配下からはじめられ、これに対しては、一時ひるんだかに見えた敵も、対空砲火の徹底的増備、戦闘機の強力な配備、優秀な電波兵器の活用等、あらゆる対策を建てなおして来たため、特攻隊の効果は国内で宣伝する程ではなく、緒戦当時は戦果の数量的重複を避けるため、写真判定を主とし、正確無比を誇った大本営海軍部発表の戦果にすら、しばしば首をかしげさせられるようになってきた。 |

桜花単座練習機(進駐米軍が接収したときの状況)

|

制空権をほとんど喪失してしまったために、貧弱な電波兵器さえ十分でない状態で、本機を使用することは愚の愚である。

もはや、奇襲兵器としてその価値を失ったとわれわれは考えていたとき、「神雷部隊の初陣」との見出しのもとに、多くの犠牲とともに発表された。

本土、九州方面を襲った空母陣を追跡し、十分な援護戦闘機もつけず、多くの反対のなかを決行、離脱前に母子もろとも上空直衛隊に潰滅され、あたら多くの優秀な搭乗員を失ったことは、無謀というにはあまりにも生命を軽んじすぎた非科学的計画であり、当然の結果というべきであろう。

発案者、製作者の当初の考えに反して使用され、さらにこの特攻隊が正式戦法のごとく、その戦果の疑問符のなかをあまりにも一般化され、みずからの湧き出ずる殉国の血のないものまでも強制され、しかもその出動作戦を行なう参謀たちの考え方、態度(一部の人を除き)は、往年の華やかなりし日本海軍航空隊の精髄を何処に失ってきたのだろうか。

本土決戦、祖国危し、と直感したのは第一線の帷幄(いあく:作戦本部)を訪れた者のほとんど全部であった。

これではいけない、特攻戦法は一時のつなぎで、早く正攻法にもどらねば、と改めて考え直され、「紫電」(零戦の後継機)やインターセプター等に力を入れはじめた頃は、時はやすでに遅かりしの観があった。

以下、桜花22型設計記、桜花33型設計記は省略。

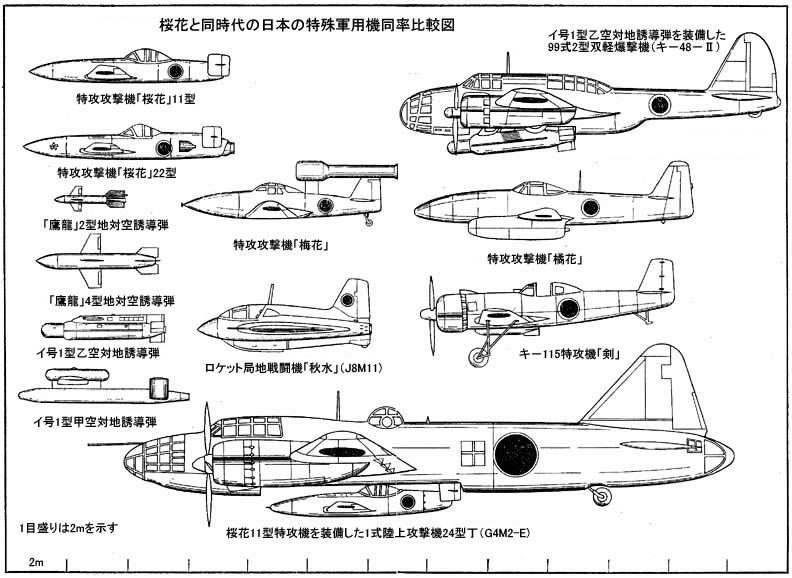

10 日本の特殊軍用機同率比較図(参考用)

p248

桜花以外の下図の秋水、橘花、剣、梅花などの特攻機についての解説は本書

p242-264に野沢正が執筆している。

top

****************************************

|