|

****************************************

答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田

全幹網 JRと新幹線建設

三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME

高速鉄道の研究――主として東海道新幹線について――

(鉄道技術研究所監修 昭和42年刊)

プロジェクトX

「新幹線〜執念の弾丸列車〜飛行機が姿を変えた」

ネットより

知ってる方も多いんじゃないでしょうか。以前NHKでやっていた番組で、あまり注目されることのない技術者たちにスポットを当てた番組で、かなりの人気番組でした。

この番組が注目されるきっかけになった回の一つがこの「新幹線〜執念の弾丸列車〜飛行機が姿を変えた」でした。 実は自分が新幹線に興味を持つきっかけになった番組で、とても感動したのを覚えてます。この回では、新幹線先頭部分を設計をした三木忠直さん、ATC(自動列車制御装置)を開発した河邊一さん、高速で走る新幹線の振動を吸収する台車の空気バネを開発した松平

精さん、この3人の技術者にスポットを当てています。特に印象に残ってるのは三木忠直さんの話で、この方戦時中、特攻機を設計したこともあり、若者達を死に追いやった罪責の念を持ち続けていたそうです……。番組の中でこんなことを言っています。

「とにかくもう、戦争はこりごりだった。だけど、自動車関係にいけば戦車になる。船舶関係にいけば軍艦になる。それでいろいろ考えて、平和利用しかできない鉄道の世界に入ることにしたんですよ。」

敗戦後の焼け野原からわずか19年。新幹線の開業は、日本人の生活を根本から覆しました。新幹線がなければ今の日本の社会も成り立たないんじゃないでしょうか。

番組のラスト、現在の新幹線を眺めながら当時の思い出話をする3人。バックに中島みゆきの「ヘッドライト・テールライト」の曲が流れる中、このような言葉で締めくくられます。

「3人の技術は、今も新幹線の中に生き続けている……。」

****************************************

「高速鉄道の研究」発刊にあたって 鉄道技術研究所長 松平 精 1967年3月

top

東海道新幹線の完成に鉄道技術研究所の果した役割は極めて大きい。

新幹線の建設が正式に決定するまでの長年にわたる地味な基礎的研究の蓄積、その後の綿密に計画された組織的研究の推進、モデル線における試験を中心とする開業前後のぼう大な各種試験業務の能率的遂行等、これらを通じて示された研究所職員のえい智と努力とはまことになみならぬものであった。

この新幹線のための研究・試験を通して得られた知識と経験と多量のデータは、今後の鉄道の高速化、近代化のための技術にこの上ない貴重な参考資料を提供するであろうことは疑いない。

これらの研究・試験の経過と成果の概要は、すでに昭和34年度から40年度にかけて、逐年「東海道新幹線に関する研究」と題する報告として、第1冊より第6冊まで提出されている。しかしながら、これらの報告は分冊になっでいるため参照に不便であり、かつ初期のころの研究記事の中にはその後の研究の進捗につれて改訂を要するものも生じている。

そこで今回、今までの全報告の中から取捨選択して重要なものだけを残し、それに最新の研究結果を加え、利用と保存の便を考えて一篇にまとめ、「高速鉄道の研究――主として東海道新幹線について――」という題で出版することにした。

この一篇が広く鉄道関係技術者に利用され、鉄道技術の発展に寄与することを心から期待して止まない。

本年はたまたま鉄道技術研究所の創立60周年にあたる。

その記念日を期してこの書を世に贈ることのできるのは、まことに幸いというべきであろう。

終りに、東海道新幹線の研究の指導ならびに実施にあたられた研究所の歴代所長はじめ先輩各位に対して、ここに改めて深甚の敬意と感謝の辞を捧げたい。

****************************************

東海道新幹線に関する研究経過 (研究管理室 久野宗彦記)

top

1 技術開発具体化にいたるまでの経過

日本の輸送の動脈である東海道線はその沿線に全国人口の4割、全工業生産額の7割を容しており、将来の旅客、貨物の輸送量はいちじるしく増大することが予想された。 しかし東海道線はすでに昭和30年ころから行詰まっており、この輸送の行詰まりを解決しないと日本経済の発展を阻害することにもなるので、東海道線の抜本的輸送力増強の施策が必要とされていた。

昭和32年4月鉄道技術研究所は創立満50周年を迎え、同年5月30日に銀座山葉ホールにおいて「超特急列車 東京−大阪間3時間への可能性」と題した講演会を開催した。東京−大阪間は直線距離で400 km 、 東海道線の距離は約560kmであって、新線を建設する場合には450〜500 km 前後と考えられる。新線建設を行ない、標準軌間の列車を運転するものと想定し、東京−大阪間の距離を450kmとすれば、中間駅停車に要する時間を考慮しても、平均時速150〜160 km/hの速度を出せれば3時間で到達することが可能である。しかし将来のスピードアップなどを考え、鉄道技術研究所で検討し、平均時速200 km/h 、 最高速度250 km/h という高いスピードを目標として研究した結果の技術的な立場からの可能性がこの講演会で報告された。

講演は篠原鉄道技術研究所長のあいさつに始まり、つぎの講演が行なわれた。

(1)車両について ………………… 車両構造研究室長 三木忠直

(2)線路について ………………… 軌道研究室長 星野陽−

(3)乗心地と安全について ……… 車両運動研究室長

松平 精

(4)信号保安について …………… 信号研究室長 河辺 一

この講演会当時の構想は時期的の違いもあって、新幹線規格とはやや数字は異なるところがあるが、その要旨は 東京−大阪間に450〜500 km の広軌新幹線を建設し、カーブは最小半径1,500mにおさえ、車両は軽構造、低重心、空気ばねの電車とし、馬力は3,500〜4,000馬力、しかも振動は現在の数分の1程度となり、乗心地も現在の電車では想像もできない快適なものとなる。スピードは平均150〜160km/h、最高210km/hであるが、研究目標としては250 km/h を考慮し、ブレーキは風圧および電磁ブレーキが併用され、信号は車内信号を利用して列車の集中制御を行なうこととなる。というものであった。

一方東海道全線の輸送力の行き詰まりを解決し、輸送力増強の抜本的対策を図るために政府は昭和32年8月運輸省に「日本国有鉄道幹線調査会」を設置し、これらの問題を審議することを決定した。

その結果、昭和33年7月東海道新幹線建設の必要性と具体的実施方策に関する答申が運輸大臣に提出され、同年12月交通関係閣僚協議会決定事項が閣議で承認された。翌34年4月新幹線建設工事は運輸大臣によって認可された。

国鉄はこれに併行して、東京−大阪間に広軌新幹線建設の調査審議のため、昭和32年7月本社内に幹線調査室を設け調査を開始した。さらに昭和33年4月新幹線建設基準調査委員会を設置し、また施行基面幅専門委員会、車両専門委員会、電化設備専門委員会などを設けて新幹線の基準について審議を開始した。この幹線調査室は昭和34年4月幹線局の設置とともに発展的に解消した。

| 2 鉄道技術研究所の研究体制と研究項目

top

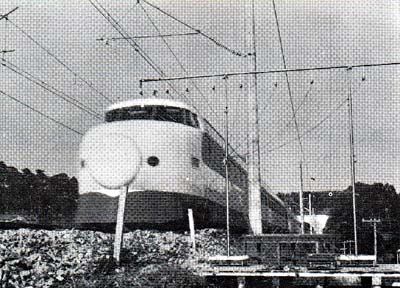

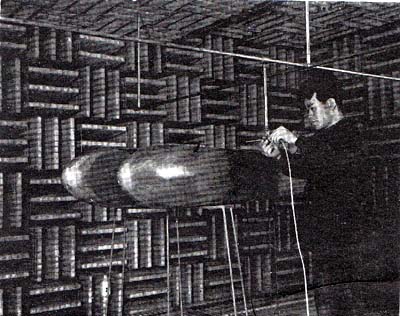

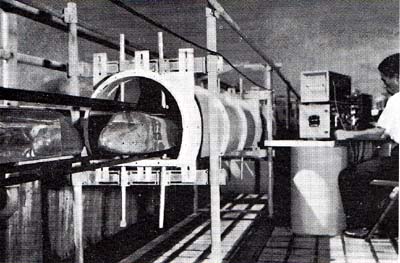

鉄道技術研究所においては、かねてより高速運転に対する研究が進められており、昭和29年ころからは高速車両の前頭部および後部の形状、風圧ブレーキの風洞中の模型実験あるいは水槽内における模型車両の抵抗測定などの実験が繰返し行なわれている。また交流電化区間における各種車両による現車実験も行なわれた。その研究結果は昭和32年に初めてまとまった結果として講演会発表が行なわれ、東海道新幹線建設への先べんをつけたことは前述のとおりである。 |

新幹線関係研究テーマ一覧表

| 件 名 |

テーマ数 |

1 高速運転のための軌道構造

2 高速車両

3 高速車両の運転

4 高速運転のための制動方式

5 高速運転のための電車線構造

6 交流電化

7 高速運転のための信号方式

8 自動運転方式 |

5

29

17

18

25

18

19

22 |

|

合 計 |

173 |

|

その後、新幹線の具体的な動きに即応するため研究体制を整えた。すなわち、新幹線に関する研究の推進には既存の研究室組織を超越した特別な重点研究班を編成し班長をおき、班長の指揮のもとに種々の研究分野にわたる専門研究者を集め、能率的かつ強力に研究活動を開始した。

特に新幹線規格の研究班は各研究班の班長により構成され、新幹線全搬の問題を所長を中心として討議が重ねられ、新幹線建設基準委員会など各種専門委員会へ数多くの有力な資料を提供している。

一方本計画の規模からみて、かねて計画中の鉄道技術研究所を総合集中化するための工事の実現を急速に推進することが、昭和32年10月決定され現在の国立地区総合研究所建設工事に着手し、非常に短期間に完成すべく突貫工事が推進された。

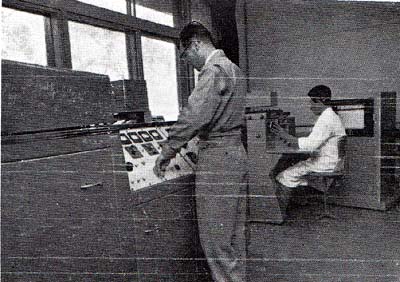

3 研究所内および在来線による研究と基礎調査 top

研究体制の強化とともに研究所内における研究活動あるいは現場実験はますます活発となり、昭和33年には新幹線ルートの地質、土質の調査が全線にわたって行なわれ、その結果が報告されている、 施設、電気など地上設備の基準、試作車両の設計資料を得るための基礎調査や研究試験は東海道線、東北線などの在来線を使っての大規模な試験、あるいは研究所内における模型実験、大型試験機による実験が行なわれ次々と成果が上げられた。

これらの実験を行なうにあたっては実験用の模型の設計、実物試験用の大型試験機の開発、あるいは測定方法、測定機器の開発から着手しなければならなかったものも数多く、すぐれた測定手段が確立されたものも多い、

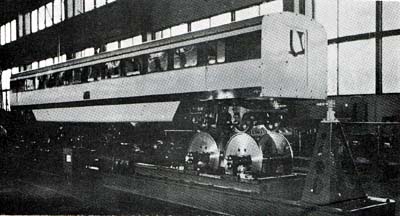

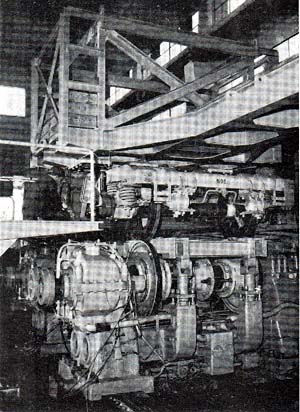

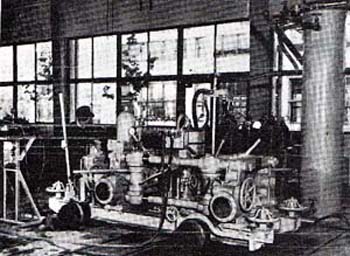

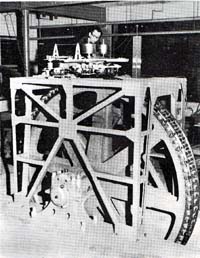

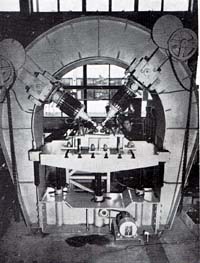

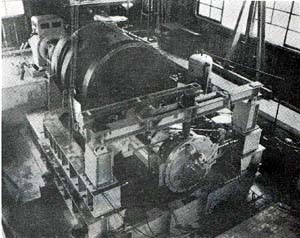

車両の高速運転で最も重要な台車関係の総合的試験研究を行なう装置として車両試験台が昭和34年に完成した。この装置は昭和30年ころから将来の鉄道車両の高速化のためその必要性を痛感し、車両関係各研究室の要望をまとめ、当所試作工場で設計されたもので、実物車両の高速運転状況を研究する試験台として他に例を見ないものであった。

試験し得る車両の主要項目は次のとおりである。

軌 間 1,000mm 〜1,676mm

車両長さ 最大約 25m

台車軸距 1,500mm〜5,500mm

軸 重 最大 18トン

速 度 最大150km/h

動力出力 最大1,000馬力(1軸当り)

電 源 1,500VDC 最大600KW

試験車両は直径1,060mmの軌条幅の上に置かれ索引装置に連結され軌条幅は300KW直流電動機2基によって駆動される。軌条幅には最大5mmの偏心を与えて試験車両に上下力向の振動を与えることができる。 制動試験の際は車両の走行エネルギに等しい回転エネルギを有するフライホイールを軌条幅に結合し、動力車性能試験の際は1基当り最大1,000馬力の吸収馬力を有する水制動機を結合して行なう。このため25mx10mx2mの冷却水槽も設置してある。本装置によって強度、振動、性能、ブレーキ、抵抗などの総合試験を行ない台車の基本的特性を検討し得るわけである。この装置によって新幹線用試作台車、試験車用台車、のちには量産車用台車に至るまでの試験が行なわれている。

車両試験台の完成に続いて、昭和33年10月に着工された鉄道技術研究所集中化のための国立柊転工事は急速に進み、昭和35年10月には地下1階地上5階の研究検本館が完成し、浜松町にあった本部は国立へ移った。これまでは浜松町に本部を置き、国立、大井、大宮などに研究室および研究設備が分散されていたため連絡などに不充分な点があったことも国立地区への集中化により解決され、総合研究所としての各研究室間の連けい体制は整えられた。本館の落成に続いて昭和35年8月、大型の試験装置を設置するための実験棟4棟および試作工場が完成し第2次の移転が行なわれ、各実験棟には大型の試験機が次々に整備された。更に昭和35年10月講堂などの附帯建物、昭和36年3月には化学関係研究設備を持った別館の完成と共に国立地区への移転が完了した。

この間にも高速運転の実現性の調査は進み研究室内の実験に平行して在来線における高速走行試験が繰返し行なわれ、車両、電気設備、線路設備などについてのデータが得られた。 この高速試験は昭和35年7月東海道線金谷−藤枝間における「こだま」型電車による試験(最高速度163km/h)、昭和35年2月東北線宝積寺−宇都宮間における架線試験車による試験(最高速度168km/h)、昭和35年11月金谷−藤枝間における架線試験車による高速試験(最高速度175km/h)と狭軌による世界記録を次々に更新し高速運転に関する各分野への貴重な資料を得ることができた。

次に昭和31年から、綾順−鴨宮間のモデル線で、試作車両による走行試験が開始された。昭和37年6月までの間に行なわれた主な試験を年代順に掲げると次のとおりである。

昭和33年

交流電化区間における人工故障試験

楠山線における列車自動制御試験

交流電化区間の通信誘導障害防止試験

昭和34年

大地導電率調査

日本坂トンネルにおける列車風の測定

交流電化区間における異常電圧試験

津田沼水槽におけるトンネル空気抵抗の測定

東海道線島田−藤枝間における「こだま」高速試験

高速車両用パンタグラフの風洞試験

東海道線における定位置停止制御試験

伊東線における列車集中制御装置試験

昭和35年

東北線における架線試験車高速集電試験

東海道線島田−藤枝間上り線高速試験

同上区間における軌道横圧試験

大森駅構内における高速分岐器敷設試験

パンタグラフの風洞試験

浜松工場における試作鏑体の強度試験

東海道線茅ケ崎附近における乗心地試験

東海道線辻堂−茅ケ崎間におけるタイヤフラット試験

編成電車の打当試験

東北線黒磯−福島間における異常電圧長期測定

電車線区分装置現場試験

仙山線における試作7現示AF軌道回路装置および車内信号試験

仙山線における無絶縁軌道回路試験

東北線および北陸線における符号伝送試験

北陸線および総武線における軌道回路誘導対策試験

東海道線における列車無線電波伝搬試験

足尾線、仙山線、東北線における誘導無線試験

車両試験台における試験用台車第1号の250 km/h だ行動試験

鹿児島線における人工故障試験

東海道線辻堂−茅ケ崎間、品鶴線馬込附近および御徒町、四谷における列車による地盤振動調査

昭和36年

継目衝撃によるPC枕木の応力測定

東海道線木曾川橋梁における衝撃および横振動試験

路盤圧力測定

東海道線安部川橋梁における橋脚振動調査

平地における列車風の風圧、風速試験

建物にかかる列車風の風圧測定

道床上の列車風風速分布の測定

トンネル内における列車風の風速、風圧測定

仙山線における無絶縁軌道回路車内信号試験

7現示AF軌道回路車内信号試験

障害物探知用工業テレビによる遠視効果監視試験

交流車両用支持碍子の人工汚損試験

東海道新幹線ルートの大地電導率調査

トンネル照明設備試験

自動列車制御装置総合試験

東海道線島田一藤枝付近における新型分岐器試験

成田線におけるタイヤフラット試験

北陸線におけるATC装置試験

東海道線における乗心地試験

車両試験台における試験車用台車のだ行動および強制振動試験

試験車用鏑体の荷重試験

松任工場および北陸線虎姫−長浜間におけるブレーキ制御装置機器特性試験

飯田線峯トンネルにおける通信誘導防止試験

東北線郡山−白河間における並列き電投入試験

中央線立川−高尾間における定位置停止装置試験

4 モデル線における試作車による試験 top

新幹線の方式は全く初めての試みであるのでまず実際の規模による勅選信号・車両等の十分なる試験、調査を行なうために綾瀬一小田原間にモデル線を作ることが進められていた。昭和37年を迎え東海道新幹線の建設は着工以来満3年を経過し、全線にわたって工事は最盛期となっており、工事の工程に大きな影響をもつ長大橋梁、トンネルなども次々と竣工していた。

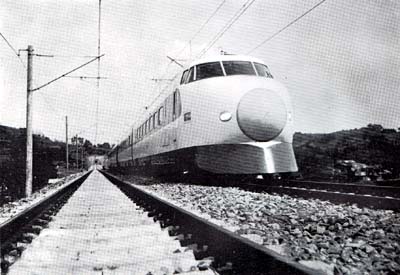

モデル線も昭和37年6月に一部が完成して試作車による各種の試験、測定が行なわれ、昭和37年l0月31日に200km/h、昭和38年3月30日に十河前総飲試乗のもとに256km/hの速度記録もたてられた。 これらの試験によって量産車両を初め電気、線路等の諸施設の本格的設計資料が得られた。

研究所でも所内あるいは在来線における研究、試験、調査はほとんど終了し、モデル線における試験に総力が集められた。

次にこれらの主な試験を掲げる。

昭和37年

2月:東海道新幹線建設とルート15ヵ所における受電地点間の電圧相差角の測定

3月:モデル線69,700km附近築堤上風の測定

6月:仙台−福島間マイクロ回線による符号伝送試験

7月:軸箱温度上昇試験

通信誘導障害防止試験

ATC受電器および車内信号受信器静置試験(鴨宮)

軌道回路誘導妨害電流測定(69,940〜71,529km)

110 km/h速度向上試験

8月:試作車空気調査装置試験

試作車内照明照度分布試験

ATCアンテナ増幅器性能試験

軌道回路定数測定試験

9月:160km/h速度向上試験

浜松駅構内における通信誘導防止試験

PC枕木の応力測定(67,100km)

列車風の測定(67,200km)

軸箱温度上昇試験

10月:トンネル走行時の風圧変化試験(弁天山トンネルおよび出繩トンネル)

200km/h速度向上試験

11月:一般軌道構造部の変形試験(61,270km)

直結軌道構造部の変形試験(70,600km)

伸縮継目部の測定(61,160km)

分岐器試験(61,050km)

PC枕木の応力測定(61,250km)

列車風の測定(61,300km)

軸箱温度上昇試験

パンタグラフ摺板摩耗試験

トンネル警報装置試験(56,800km)

列車選別装置試験

軌道回路誘導妨害電流測定(71,540〜73,190km)

CTC符号伝送試験

12月:東京−大阪間マイクロ回線による符号伝送試験

試作車気密試験

ABB切替方式試験

き電回路定数測定

励磁電流しや断試験

昭和38年

1月:浜松駅構内における通信誘導防止試験試作車気密試験

2月:ロ−ム層高築堤変形試験(61,250km)

地盤振動試験(50km附近)

3月:250 km/h 速度向上試験

PCフクラギの応力測定(52,600 km)

すれ違い時に列車の受ける風圧測定

気密鋼体に静的内圧を負荷した時の変形と応力の測定(浜松工場)

4月:伸縮継目とつき合わせ継目の性能調査

速度向上予備試験

発電ブレーキ試験

コンクリート枕木試験

無絶縁軌道回路試験

金目川附近および出繩トンネル内でのすれ違い時各部気圧変化試験

インシュレータセクション試験

分岐器通過試験

5月:滑走試験における粘着係数、固着探知倒置性能試験

列車無線試験

前照灯試験

伸縮継目の直線部、曲線部敷設性能試験

ポイント架線試験

コンパウンド架線試験

台車試験および量産形ATC速度発電機試験

6月:パンタグラフ摺板摩耗試験

6両連結総括制御試験

軌道回路短絡試験

コンクリート枕木試験

高速集電性能試験

7月:ブレーキ時の粘着性能試験

砂まき装置、排除器、レール掃除器試験

乗務員負担疲労の人間工学的試験

パンタグラフ支持碍子シリコンコンパウンド塗布試験

電気ブレーキ試験

8月:走行抵抗測定

PTC試験

台車試験

PID試験

9月:汚物排出地上装置試験

軌道試験車速度向上試験

ブースタセクション通過時の消弧対策試験

車庫ピット照明試験

橋梁応力試験

P点制御試験

潤滑油汚損試験

10月:改造ATC試験

量産パンタグラフおよび架線試験

電磁油圧ブレーキ試験

異相セクション試験

11月:改造主電動機ブラシ試験

12月:タイヤフラットの影響調査

標識類試験

ポイント銅鉱金具試験

ブースタ対策通信誘導試験および切換セクション通過試験

軌道回路短絡による列車防護試験

5 量産車による試運転 top

量産車は第1次分180両と第2次分180両に分けて発注し、そのうち6両1編成を先に作り性能 の確認、運転取扱上、保守上の問題点の調査をすることとなった。この車両は昭和39年3月1日 にモデル線区で整備され、3月2日の受取試運転ののち、3日から15日までの間に気密試験、騒 音試験、すれ違い試験、一般性能試験ならびにATC試験を行ない所定の性能をもつことが確認された。続いて量産車による試験は次第に走行区間も広がり6月から米原−大阪間の200km/h速度 向上試験も始まり、8月25日には全線総合試運転試験が行なわれたが、これは初めて東京−新大 阪間を4時間で結んだもので、石田総裁十河前総裁試乗で行なわれた。

昭和39年

3月:気密試験

量産車一般性能試験

ATC試験

応急継目板試験

250km/h走行性能試験

4月:熱海方新線200km/h運転の確認

西相模変電所負荷試験

南郷山トンネルすれ違い試験

6月:台車異常時の走行性能試験

滑走防止装置効果試験

ディスクブレーキ耐久度試験

大阪地区(大阪−米原間)200km/h速度向上試験

ロングランに際しての軸箱温度上昇試験

ロングランに際してのATC速度発電気温度上昇試験

7月:阪急電車とのすれ違い試験

長大編成車両の長大トンネル内のすれ違い時の風圧による影響試験

12両編成車両の走行抵抗試験

12両編成車両のブレーキ性能ならびにATC進路区間長適否の確保試験

無負荷変圧器一斉役人、再閉路、同相切替え、異相切替え等の定置試験

車両偏位測定による建築限界の確認

豊橋−米原、米原−東京間200km/h 速度向上試験

全線運転総合試験

一部ユニット解放時の性能試験

ブースタセクション通過試験

連続勾配性能試験

二編成併結運転試験

9月:空調性能試験と換気特性試験

車内圧による車体各部応力測定試験

動力伝達系性能試験

大型ディーゼル機関車性能試験

全線速度向上試験

車体洗浄試験

軸箱過熱検知装置実用化試験

12月:異常電圧測定試験

昭和40年

1月:912型ディーゼル機関車による救援試験

2月:短編成車両の軌道短絡感度試験

車輪研削盤の実用化試験

以上の他、定例的に高速軌道試験車によるQ/P(車輪の横圧/輪重)の測定が行なわれていたが、200km/h 運転の安全性確認のため直接電車台車で横圧を測定し、軌道保守に対する資料と、台車の経年変化に対する資料を得るための測定が昭和39年10月以降続けられている。

6 新幹線関係研究費ならびに要員 top

東海道新幹線の研究を本格的に実施する段階に至って研究所の経常費のほかに新幹線工事経費が研究所に配布され、大型試験材類の整備、各種試験用機器、計測器、消耗品類などが整えられた。 また要員に関しても昭和33年791名が昭和36年までの間に912名に増員している。

つぎに昭和33年より昭和39年までに研究所へ配布された新幹線工事経費の類を示す。

|

年度(昭和) |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

| 新幹線工事経費(単位百万円) |

44 |

96 |

185 |

209 |

137 |

49 |

65 |

また、新幹線技術研究のために設備された主要機器および装置は下表のとおりである。

昭和33〜34年

軌道疲労試験機

レール締結装置振動疲労試験機

レール締結装置横圧振動疲労試験機

車両用ブレーキ試験機改良

移動式信号試験電源装置

信号受電試験台

粘着力試験機

避雷器放電試験装置

ポステン枕木製作機

振動試験機

路盤加振器

交流き電回路計算盤

擬似軌道回路装置

軌道回路送信器訟よび試験装置

架線測定装置

高速度軸受試験機

車両用歯車試験機

軌道疲労試験

高速軌道測定装置

車両試験台 |

昭和35年

長波尾電流発生装置

高速度点制御装置試験台

パンタダラフ追従試験機

交流整流子電動機

電気車駆動試験装置

路盤加振機

道床振動試験機

ポステン枕木製作機改良

枕木高圧注入装置

枕木乾燥装置

セクション耐アーク試験機

ブラシ寿命試験機

駆動装置試験

架線の酎振動性能試験機

|

昭和36年

高速橋梁試験機

電気車駆動試験装置改良

避雷器放電試験装置

相差角継続曲線計算機

試験線路増設

架線試験専用測定装置

模凝列車負荷装置

レール締結装置横圧振動試験機

昭和37年

高マンガン鋼レール溶接装置

独立車輪台車

MT911形主電動機

MT912形主電動機

車両用主変圧機

PC枕木試験機

電線振動試験機 |

****************************************

本文目次――本文内容は専門的になり、また膨大なので省略

top

Ⅰ 線路

1 地質調査

2 土質調査

3 路盤および土工

4 軟弱地盤

5 橋梁

6 トンネル

7 地盤

8 建物 |

地質研究室

土質研究室

土質研究室

土質研究室

構造物研究室

地質研究室

振動地質研究室

建築研究室 |

高橋彦治

室町忠彦

斎藤迪孝

室町忠彦

伊藤文人

高橋彦治

小林芳正

伊奈賢二・渡部貞清 |

II 軌道

1 構造

2 レールの断面

3 レールの材質

4 レールの溶接

5 レールの締結装置

6 コンクリート枕木

7 木枕木

8 軌道

9 軌道試験車

10 レール探傷

11 軌道整備限度 |

軌道研究室

軌道研究室

金属材料研究室

溶接研究室

軌道研究室

構造物研究室

材料調査研究室

軌道研究室

土木機械研究室

自動制御研究室

土木機械研究室

軌道研究室 |

佐藤裕

佐藤裕

伊藤篤

安藤精・大井一郎

豊田昌義

樋口芳郎

山名成雄

佐藤裕

中村林二郎・岸本哲

中村一郎

中村林二郎・土棚敏夫・芹沢正直

佐藤吉彦 |

Ⅲ 車両の動力性能

1 加減速性能

2 主電動機

3 走行抵抗

4 ディーゼル機関車 |

車両性能研究室

電力機械研究室

運転研究室

車両性能研究室 |

泉久

山村龍男

西岡直人

泉久 |

Ⅳ 車両の強度

1 車体の強度・剛性

2 台車の強度・負荷

3 軸受・密封装置

4 動力伝達装置 |

車両構造研究室

物理試験研究室

車両構造研究室

溶接研究室

車両構造研究室

機械工作研究室

車両機器研究室 |

吉峯鼎

宮入宮人

伊東浩

太田省三郎

中村宏・小西正一・上田四郎・田中真一

赤岡純・岩田的夫・関口晴夫

藤田公明・宮西希一 |

V 車両の運動

1 走行安全車両

2 振動および乗心地

3 蛇行動

4 空気ばね

5 車端衝撃及び緩衝装置 |

運動研究室

車両運動研究室

車両構造研究室

車両運動研究室

車両運動研究室

車両性能研究室 |

松井信夫・小山正直

松井信夫・三芳功達

中村宏

松井信夫・新井清之助・横瀬景司

国枝正春

松井哲 |

VI 車両のブレーキ

1 ブレーキ方式

2 摩擦ブレーキ

3 粘着限界および滑走防止 |

運転研究室

運転研究室

運転研究室 |

野村義夫

西岡直人

出村要 |

Ⅶ 空気力学、空気調和、騒音

1 風洞試験

2 列車の空気抵抗

3 トンネル内空気圧変動

4 車体の気密

5 列車のすれちがい

6 列車風

7 空気調和

8 騒音 |

車両構造研究室

原特別研究室

物理研究室

原特別研究室

物理研究室

物理研究室

物理研究室

防災研究室

車両機器研究室

物理研究室 |

吉峯鼎

原朝茂

川口光年

原朝茂

山本彬也

山本彬也

川口光年

福地合一

長谷川康

荒井昌昭・井川敬之肋 |

VⅢ 架空電車線とパンタグフフ

1 架空電車線

2 パンタタラフ

3 トロリ線とすり板

4 電車線の風圧偏位

5 架空電車線の材料と保守

6 電気試験車の架線測定装置 |

電気調査研究室

電車線研究室

電車線研究室

電車線研究室

電車線研究室

電車線研究室 |

粂沢郁郎

有本弘

岩瀬勝

南山芳文

鈴木義雄

堀木健次 |

IX き電方式

1 交流き電

2 誘導対策

3 変電所集中制御

4 異常電圧対策 |

電力研究室

通信研究室

電力機械研究室

電力研究室 |

林正巳

富沢一郎

伊藤健

田村文徳 |

X 信号保安

1 自動列車制御装置

2 列車集中制御装置

3 地点検知装置と列車選別装置

4 HF形列車検知器

5 トンネル警報装置

6 軌道回路誘導対策

7 自動列車制御用継電器

8 転てつ器転換鎖綻装置 |

信号研究室

信号研究室

信号研究室

信号研究室

信号研究室

信号研究室

信号研究室

信号研究室 |

河辺一

保原光雄

神戸敏夫

古川真弓

安井峰晴

尾瀬篤

坪井正男

堀江良雄・古渡汪 |

****************************************

新幹線開発中の写真集 top

top

****************************************

|