|

****************************************

答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田

全幹網 JRと新幹線建設

三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME

松平精の新幹線台車開発の回顧

東海道新幹線に関する研究開発の回顧――主として車両の振動問題に関連して――

松平精著 日本機械学会誌 Vol75,No646,昭47/10 原稿受付

昭和47/5/15

1 まえがき top

東海道新幹線は昭和39(1964)年10月1日開業以来、本年で8年目を迎え、昭和47(1972)年3月15日からは、かねて建設中の山陽新幹線が岡山まで開業の運びとなった。

東海道、山陽に引続いて、46年から成田、東北(盛岡まで)、上越新幹線の工事が着手され、さらに47年に入ってから、北海道、東北(盛岡以遠)、北陸、九州の各新幹線の建設計画が本決りとなり、いよいよ全国新幹線網の建設が急ピッチで進められることになった。

これは東海道新幹線によって開発された新しい鉄道方式が、近代日本の陸上交通システムとして欠くことのできないものと認められた結果にほかならない。

開業以来新幹線が運んだ乗客の総数は、昭和47年3月末現在で4億4850 万人にのぼる。

昭和46年度1年間の乗客総数は8535 万人で、1日当たりの平均値は約23万人になる。

また今までの1日乗客数の最高記録は53万人である。

一方、列車の走行距離の総計は約1億9000万kmに達する。この距離は地球の赤道のまわりを4750周、月までならば約250往復したことに相当する。

この間、乗客の死傷事故が皆無であることは、新幹線方式の鉄道の卓絶した安全性を物語るものであって、新幹線の持つ数多い記録の中で特に誇るにたるものといえよう。

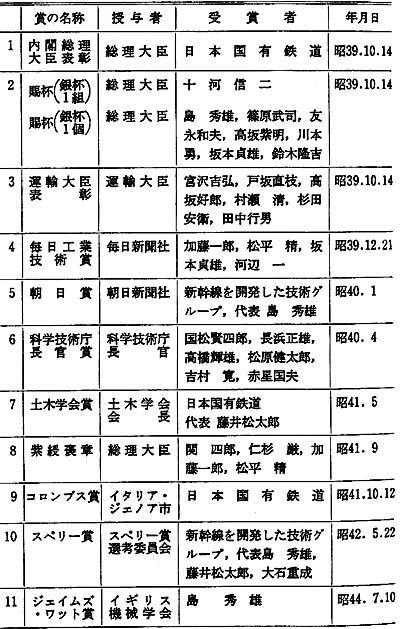

新幹線は1960年代の日本のみならず世界の鉄道における、広くは陸上交通システムにおける最も輝かしい技術革新の一つであるといわれている。 このことは、昭和46年OECDから出された世界の技術格差に関する報告(1)の中でもとり上げられていることであるし、また新幹線建設に関係した多くの人が国内、国外の政府、学会、協会、新聞その他の機関から数多くの賞を与えられたことによっても明らかである。

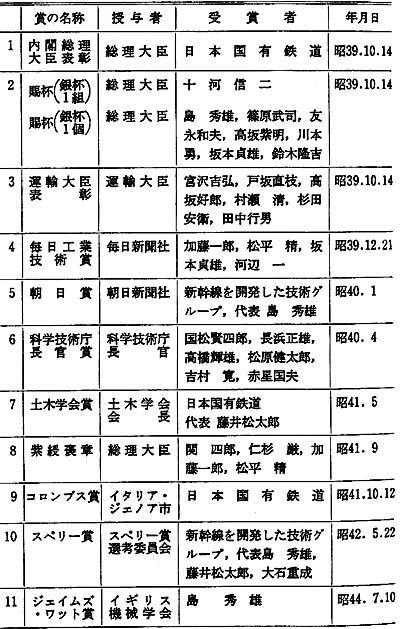

(表1参照)

東海道新幹線に関する文献(2)−(6)は無数にある。

それを研究分野に限定しても、当時鉄道技術研究所から出された多数の報告や論文(7)(8)があり、個々の問題については今さら補足する余地はない。

しかし新幹線の建設は最近の日本における代表的なビッグ・プロジェクトであり、その研究開発プロジェクトがどのようにして完遂されたかは、一般に研究開発に関係のある人々の関心の的であると思われるが、この面を一貫して展望したものはないようである。

筆者は終戦後、鉄道技術研究所で車両の振動問題の研究に従事し、この分野で新幹線の研究開発に始めから終わりまでたずさわってきた。

そこでこのプロジェクトを、車両振動問題の研究から台車の設計・試作・試験までの開発の経過を中心にして今一度、振り返って見ようと思う。

2 新幹線プロジェクト開始までのいきさつ

――省略――

3 鉄道技研における新幹線の研究開発プロジェクト

――省略―― |

表1 東海道新幹線に対する表彰一覧(国鉄内部を除く)

|

4 車両の振動研究の経過 top

終戦直後に鉄道技術研究所は、戦争中海軍または陸軍の技術研究機関、特に航空関係の研究機関で働いていた研究者や技術者を多数採用した。

その中の1人である筆者は、海軍航空技術廠で専従していた飛行機の振動に関する研究を鉄道車両の振動研究に引継ぐことになった。

当時の車両の振動は、現在の車両にくらべると数倍の大きさであって、特に電車の振動はすこぶる大きく、その乗り心地は極めて悪いものであった。従ってこのような電車を長距離列車にすることは思いもよらぬことであった。

ところが当時工作局動力車課長であった島秀雄氏はそのころから電車列車論者で、その持論を実現するためには、電車の振動を徹底的に改善する必要があるとし、その要望を筆者に依頼されたのである。

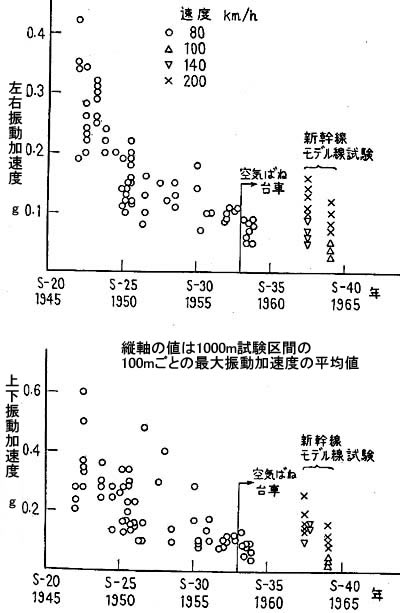

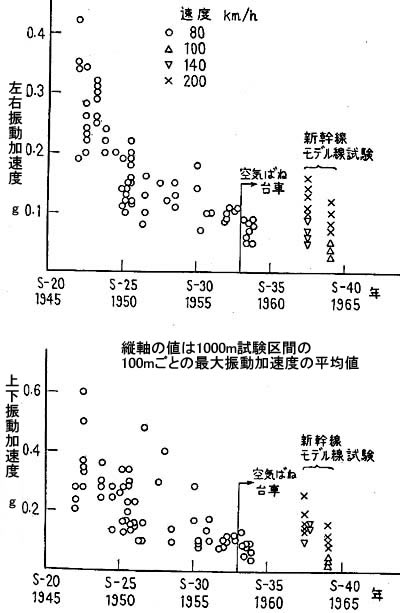

終戦直後の鉄道車両の振動がどんなに大きいものであって、それがその後年々いかに改善されてきたかは、図1によって明らかにわかる。

この図は前述の研究所50周年記念講演会で使った図に、鴨の宮−綾瀬間のモデル線区における新幹線電車の振動の大きさを記入したものである。

図でわかるように、新幹線車両の振動の大きさは、終戦直後の電車の速度80km/hにおける振動に比し、200 km/h の場合でも約1/3、100km/hの場合は約1/6以下に減少している。

戦後鉄道枝研を中心として進められた車両振動の研究は、昭和21年12月から発足した「高速台車振動研究会」を足場として、着実に発展した。

この研究会は島氏の提唱によるもので、その狙いは上述の同氏の宿願である長距離列車用電車の開発にあったのである。

第1回の参加者は、国鉄側では工作局および技術研究所、会社側では川崎車両、三菱三原車両、住友金属、日本車両、汽車製造会社であった。

この研究会は、戦後鉄道車両界に入った航空機畑の技術者が、飛行機流の理論解析を大胆に導入して、車両振動の理論を展開したのに対し、古くからの鉄道技術者が長年の経験を開陳する形で、極めて活発な討論が行なわれ、当時のまだ暗い世相の中で、楽しい雰囲気で進められたのである。

このように鉄道技術の古い血の中に航空技術その他の新しい血が混じって混然一体となったことは、後の新幹線の成功の最大の要因の一つと考えられる。

この研究会はその後回を重ねるに従い、参加者も増加して盛大になったが、昭和24年12月の第6回をもって、高速台車の設計上必要な車両振動研究に対する方向付をするという当初の目的を達成して、終了することにした。 さて、車両の振動問題の研究は多岐にわたり詳細に行なわれたが、ここでは新幹線台車の設計上特に重要であった3項目、すなわち車両の振動計算法、空気ばねおよび蛇行動について研究の経過を既述しよう。 |

図1 電車の振動の大きさの変遷

|

4・1 車両の振動計算法の発展(10)(11)

top

車両の振動研究の最初の着手は車体−台車系の固有振動数の計算から始められた。

この計算は、車体−台車から成る振動系が近似的に単純な2自由度系に置換できることから、簡単に行なわれるわけであるが、その計算結果は実際の車両の走行時の振動測定結果とはなかなか合致しなかった。

その原因は従来の台車構造に経験的に巧妙に取入れられていた摩擦とガタの影響にあることがまもなく判明した。

すなわち従来の台車はすベて、台車の枕ばねに重ね板ばねを使って摩擦によるダンピングを与えており、また車軸と台車枠との間には横方向に、車体と台車の側受の間には上下方向に意識的にある程度のガタを与えているため、車体−台車系が複雑な非線形系を形成しており、そのために固有振動数が振幅依存形になって、単純な計算と合わないのであった。

そこで、台車を合理的に設計するためには、台車の構造を振動計算が可能なようにすることが先決であると考えた。

そのため、まず枕ばねの重ね板ぱねを廃止して、コイルばねとオイルダンパとに置換えた。

このオイルダンパは自動車のショックアブソーバとして戦後発達した技術を利用することによって、大きな困難なしに鉄道車両用のものを開発することができた。

この形式にすると、車両の上下振動については車体−台車系が基本的な線形の2自由度系になるので、振動計算が簡単に正確にできる。

そして軌道から正弦波の振動が与えられた場合の強制振動の理論計算によって、枕ばねと軸ばねのばね定数比およびダンパの減衰係数の最適値が容易に求められるので、台車のばね系の設計が合理的にできるようになった。

戦後新たに設計製作された台車はすべてこの形式となり、その振動性能は旧式台車に比して格段と改善されたのである。 さらに上下振動性能のいっそうの改善を図るため、コイルばねに代わって空気ばねが開発され、新幹線用台車には独特の空気ばねが使用されたのであるが、これについては次節で述べる。

車体の横振動に関しても、台車構造の横方向に存在するガタを極力なくすことに努力が払われた。

特に台車枠に対する軸箱の支持方式に工夫がこらされ、慣用の滑動式軸箱支持方式の代わりに各種の方式が考案され試験された。

新幹線用台車に対しては、後述する蛇行動防止上の必要から、一対の薄い板ばねで軸箱を前後に支持し、その両端をゴムブシュで台車枠に結合する方式が採用された。

車体の横振動の緩和には、従前からもっぱら揺れ枕吊りリンク装置が使われており(今でも多く使われているが)、このリンク装置と台車のばね装置の組合わさった場合の車体の横振動の計算法も確立された。

しかしリンクのピンの部分に摩擦が存在することと、構造がやや複雑になることのため、新幹採用台車に対しては枕ばねに使った空気ばねの横弾性を利用することによって吊りリンクを廃止する方式が採用された。

こうして新幹線電車用の台車では上下方向にも左右方向にも摩擦とガタが完全に追放され、その結果、車体−台車系の振動計算が容易に、かつ正確にできるようになり、従って台車のばね装置の設計を合理的に行なうことができたのである。

4・2 空気ばねの開発(13)(14)

top

台車の振動絶縁効果をあげるためには、台車のばね系のばね定数を小さくするほどよいことは周知の事実である。

ところが鉄道車両は多数連結する必要上、車体の空車時と満載時のレール面上高さの差をある限度内に収めなければならない。

そのため、普通の金属ばねの場合は、ばね定数をあまり低くすることができないのである。

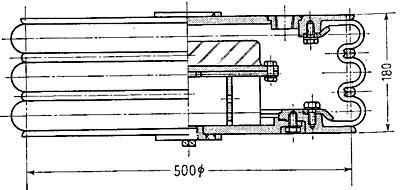

ところが空気ばねは、自動高さ調整弁を設けることによって、ばね高さを荷重状態に無関係に一定に保つことができるので、ばね定数を思い切って下げることができ、したがって振動絶縁効果を決定的によくすることができる。

これが空気ばねが特に鉄道車両として適している所以である。

車両用空気ばねの研究は鉄道枝研で昭和30(1955)年から開始された。

その当時すでにアメリカでは自動車用空気ばねが開発され、有名なグレイハウンド・バスに使用されたということを雑誌の記事で知ったが、その技術上の詳細は不明であった。

この形のものでは、横方向の荷重−変位曲線はほぼ直線状となり、ヒステリシスは殆どなくなったのである。

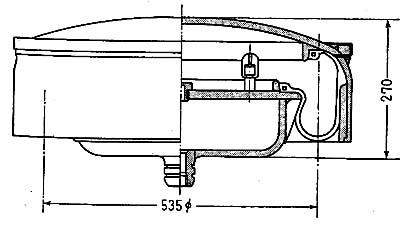

新幹線の営業用台車に採用された空気ばね(図4)は、この形を発展させたものである。

4・3 車両の蛇行動の解明とその防止法の確立(14)−(16)

top

この場合の一つの困難は、関係する運動自由度が非常に多いということである。

例えばボギー車の場合、車体は剛体であるとし、車軸は台車枠に前後左右に固着されているとする簡単な場合でも、車両全体の運動自由度の数は7であり、もし車軸が台車枠に弾性的に結合されているとすれば、その数は15になる。

従ってコンピュータの助けなしでは正確な計算は実際上不可能であった。

蛇行動に関する研究の初期のころ、2軸貨車の蛇行動防止に専念していた時期には、手計算に頼らざるを得なかったので、できるだけの簡略化をした上で、それでもなお大変めんどうな計算を行ない、模型実験の助けを借りて研究を進めたのである。

従って導かれた結果は多少不正確な点もあったが、少なくとも蛇行動の問題を理論的に取組むという正統的な態度をつちかい、その後の発展の基礎を固めた点は評価されるであろう。

ボギー車の蛇行動の研究に対しては、手計算は不可能なので、最初はもっぱら模型実験に頼っていたが、昭和36年ごろからコンピュータが鉄道枝研で実用されるようになって、この困難は解消した。

この種の理論計算が実際の場合と合うかどうかは、その当時は必ずしも明らかにされなかったが、車体および台車の関係各因子の蛇行動の限界速度に及ぼす影響を少なくとも定性的に知って、それを台車の設計に反映させることができたという点で大いに役立ったのである。

蛇行動の理論計算上の今一つの困難は、非線形性の存在であった。

例えば、台車の回転に対し測受に働く摩擦抵抗の影響とか、特に台車蛇行動の振幅が大きくなって、車輪フランジがレールに衝突する場合などの非線形性は無視できないものである。

このような場合の解析にはアナログ・コンピュータが偉力を発揮し、通常行なわれている適当な線形化による近似計算の精度を補うのに役立った。

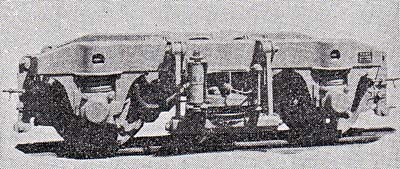

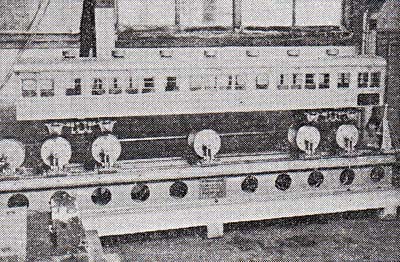

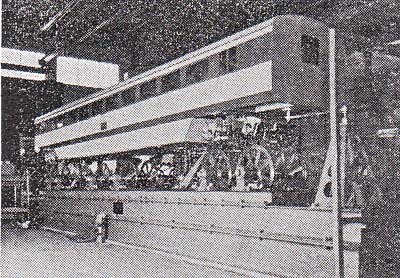

前記の6種類の台車は、車両試験台上の試験を終えた後、車両に組込まれ、4両編成および2両編成の試験列車に仕立てられ、いよいよ昭和37(1962)年6月からモデル線で走行試験が開始された。

車体および台車の振動加速度、車輪に作用する水平横力および垂直力の測定によって慎重に走行安全性を調べながら、しだいに増速し、37年10月31日に200 km/h、38年3月30日には最高速度256 km/h の記録を達成した。

このモデル線における速度向上試験の過程において、たまたま2種類の台車に激しい台車蛇行動が発生したが、それぞれ適切な対策によってその制圧に成功し、その後の高速試験を完遂させることができた。

この生きた実験記録によって台車蛇行動の性質と防止法について貴重な資料を得たことは特記すべきであろう。

一つの台車に発生した蛇行動は、約180 km/h 以上の速度で、ある決まった箇所(おもに曲線)で現われた。蛇行動の起こり始めのころは振動が数回繰返されるだけであったが、速度を増すにつれ、振動の回数も増え、激しさも増した。

この蛇行動の振動数は速度200 km/h において4.5〜5.0Hzで、これから波長を求めると11〜12mとなる。

この値はこの台車の幾何学的蛇行動の波長の計算値45.1mに比してはるかに小さく、1輪軸の蛇行動波長23.2mに比べても非常に小さい。

この事実は、この蛇行動が車輪フランジに対するレールの反発作用に大きく支配されていることを示すものである。

今一つの台車の蛇行動は243 km/h の速度で、ある曲線出口の緩和曲線から直線にかけての部分で発生した。

この蛇行動は同じ箇所をほぼ同じ速度で走っている間にしだいにその激しさを増し、ついにレールにかなりの通り狂いを発生させるに至った。

この蛇行動の振動数は240km/hにおいて4.7Hzで、このときの車輪横圧は9トンを越えた。

試験後の軌道測定によって、蛇行動発生区間のレールに連続9波、平均波長約12m、 最大振幅(全振幅)14mmの通り狂いが生じていることが見出された。

この貴重な経験によって、この種の台車蛇行動は通常の線形理論では説明されないものであって、台車の回転に対する側受の摩擦抵抗および車輪フランジのレールに対する衝突による非線形性に大きく支配される非線形振動であることが判明し、それに対する理論解析が行なわれた。

そして万一、高速走行時にこの種の台車蛇行動が生起すれば軌道の破壊につながるので、非常に危険であることが実証されたのである。

以上に述べた模型実験、理論計算、車両試験台試験およびモデル線における走行試験によって、車両の蛇行動の性質とその防止法がほぼ解明された。

特にボギー車の蛇行動防止のためには、車軸の台車枠に対する前後・左右の支持弾性、台車の回転に対する復元弾性および摩擦量、台車のばね系のばね定数ならびに減衰係数などが最も重要な因子であることが明らかにされ、新幹線用台車に対してこれらの諸因子の適値が示されたのである。

5 新幹線用台車の設計(6)

top

東海道新幹線電車の設計は、高速車両の走行性能を支配する台車の設計から始められた。

昭和33(1958)年7月運輸省内に設けられた日本国鉄幹線調査会が東海道新幹線建設の必要性を運輸大臣に答申した直後、新幹線電気車両用台車研究会が国鉄の臨時車両設計事務所の主催で開始された。

この研究会には国鉄側からは車両設計事務所のほかに鉄道技術研究所および幹線調査室(後の新幹線総局)、会社側からは住友金属、汽車製造、川崎車両、日本車両、近畿車両、日立製作所、東急車両、三菱電機、東洋電機、新三菱重工(三原車両)が参加し、主として高速時の走行安定を向上させるための台車構成、所要の研究試験の計画の検討立案が行なわれた。

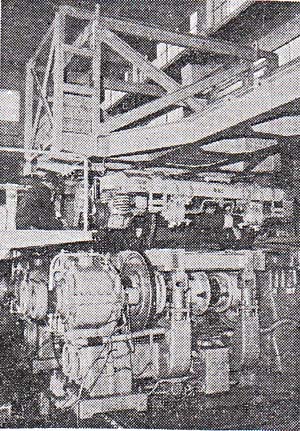

この研究会は昭和35(1960)年9月までに4回開かれたが、ここでの検討の結果、台車の走行安定性および振動特性を徹底的に調査研究することが必要であるとされ、その目的のために、軸箱支持方式や台車のばね装置などが色々と変えられるように設計された特殊の試験用台車を作って、折しも技研内に完成設置された前記の車両試験台上で実験することに決められた。

この試験用台車の設計会議は国鉄車両事務所と住友金属との間で34年1月から8月にかけて7回開かれ、11月には2台の台車が住友金属で製作された。

この台車が35年から36年にかけて車両試験台上で実験されたことは既述の通りである。

この試験に引続き、さらに実際のレール上で走行吐能を確かめるため、主として軸箱支持方式に各種の工夫をこらした6種類の台車を試作することになった。

これの設計会議は車両設計事務所を中心として、鉄道技研および新幹線総局、製作者側として日立、川崎車両、近畿車両、汽車製造、日本車両および住友金属の6社が参加して、36年1月から12月までに前後12回開催された。

これらの各台車は完成後まず車両試験台上で250 km/h までの蛇行動試験および振動特性試験を行なった後、37年6月以降、鴨の宮−綾瀬間のモデル線上で高速走行試験その他各種の試験が行なわれたことも既述の通りである。 上記の台車についての各試験において、振動関係のみでなく、各部材の強度、駆動装置およびブレーキ装置などに関してもそれぞれ綿密な試験研究が行なわれたのはもちろんである。

これらの結果を総合して、いよいよ最終的の量産車台車の設計が38年2月から開始され、39年2月までに合計14回の設計会議が車両設計事務所を中心として開催され、その中途から設計を追って台車の製造が進められた。一方台車と並行して車体の設計製造も進められた。

関係会社は次の12社である。

日本車両製造 東京芝浦電気

川崎車両 川崎電機製造

汽車製造 富士電機製造

近畿車両 三菱電機

日立製作所 日本エアブレーキ

東洋電機製造 住友金属工業

東海道新幹線の建設にはその資金の一部を世界銀行から借入れた関係から国際入札の必要上、上記の12社を連合した東海道新幹線電車製造連合体が組織され、これが入札に当たった。

このようにして、12両編成30列車分、360両の電車が昭和39年10月1日の開業までに製作されたのである。

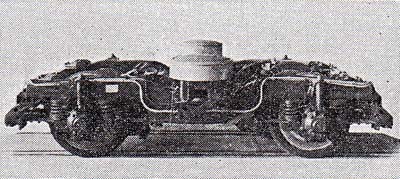

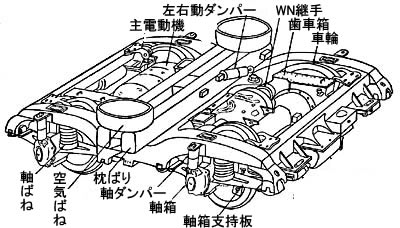

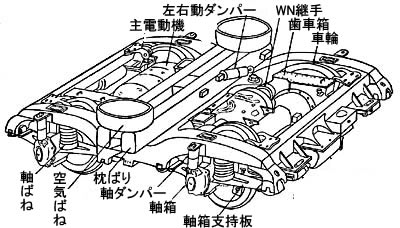

図8図9に完成された新幹線電車用台車を示す。 |

図8 新幹線電車用台車

図9 新幹線台車の概念図と各部の名称

|

これに先立ち、量産車の性能の確認、運転取扱上および保守上の問題点の調査のため、6両編成列車を作り、39年3月より、最初はモデル線区で、そのあと次第に全線に足を伸ばして各種試験を進め、8月25日に始めて東京−新大阪間を4時間で結ぶ全線総合試運転試験を行なったのである。

昭和39年10月1日の開業直後の東京−新大阪間4時間運転というのは、軌道が落着かない間の暫定的な処置であって、1年後の40年10月1日からは現在と同じく3時間10分運転に短縮された。

この電車の振動性能は、専門的立場からはなお不満な点もあるが、実際的にはほぼ満足すべきものであって、今日まで懸念された台車蛇行動は全く生起せず、振動上大きな問題は報告されていない。

6 まとめ top

東海道新幹線に関する研究開発プロジェクトを車両振動の面からとらえて縦覧し既述した。

このプロジェクトが大きな成功を収めた要因とその背面は、この記述の中に盛られているが、これらの要因を摘要すると次の事項があげられる。

① このプロジェクトの正式発足に先立つ約10年間にわたり鉄道技術研究所において行なわれた高速鉄道に関する地道な基礎的な研究の蓄積があったこと。

② 設計者と研究者との連携協力が理想的な形で行なわれたこと。すなわち研究者の意見は卒直に設計者に取入れられ、また設計者の要望は遅待なく研究試験で移された。

③ 従来からの鉄道技術の中に航空機を主とする他の技術が多量に注入されて、これらが混然一体となり、従来の慣行に囚われない新規の自主技術を開発する進取の気風が醸成されたこと。

④ 優れた指導者によって研究開発の方向付けと組織化が適切に行なわれたこと。

7 文献

(1)The Gaps in Technology between Member Countries,Anarisys Report(1968) 0ECD

(2)角本、東海道新幹線(昭39/4)中央公論社

(3)建設者-東海道新幹線(昭39/9)山海堂

(4)東海道新幹線工事誌(土木篇)(昭40/3)東海道新幹線支社

(5)東海道新幹線工事誌(電気篇)(昭41/10)東海道新幹線支社

(6)東海道新幹線電車発達史、総論および各論、国鉄車両設計事務所監修、(昭42/3)、東海道新幹線電車製作連合体発行

(7)東海道新幹線に関する研究、第1冊〜第6冊(昭34〜昭40)鉄道技術研究所

(8)高速鉄道の研究−主として東海道新幹線について(昭42-3)鉄道技術研究所

(9)東京−大阪間3時間への可能性(鉄道技術研究所創立50周年記念講演)交通技術135〜136号(昭32/8-9);および文献(7)の第1冊

(10)文献(8)p268-283

(11)松井、鉄道枝研報告、285号(昭374)

(12)文献(8)の300〜305

(13)国枝、鉄道枝研報告、6号(昭33/4)

(14)文献(8)p284-299

(15)Matsudaira,T.,Proc.Inst.Mech.Engr.,180,Part3F,(1965/11),84.

(16)Matsudaira,T.,ほか2名,Trans.ASME,Ser.B,91-3(1969/8),879.

top

****************************************

|