|

****************************************

答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田

全幹網 JRと新幹線建設

三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME

中川良一・三木忠直設計の爆撃機「銀河」

(爆撃機[銀河] 島津愛介著 河出書房 1988年刊 p22-52、p148)

当時、これからの戦争は小回りのきく戦闘機ではなく、航続距離の長い爆撃機だという考えが一般的となり、海軍は航続距離5,500キロの爆撃機「銀河」の試作に成功した。

しかし戦争が始まり、零式戦闘機の真珠湾奇襲攻撃で初戦は華々しかったものの、戦時中の日本には銀河を量産する工業力は失われ、零戦を飛ばす燃料すらなくなった。

アメリカはB29爆撃機を量産し、その空襲と原爆投下で日本は敗れた。

1 誉型エンジン開発

2 航続距離5,500キロの機体設計

3 量産の壁

4 あとがき

|

筆者紹介 島津愛介(しまずあいすけ)

1947年、東京生まれ、慶応大学法学部卒、

1969年東京放送入社、社会放送番組ディレクター

著書:爆撃機「銀河」、負け組甲子園など中川良一(1913−1998)東京生まれ、東大機械科卒。

戦前は中島飛行機設計主任として航空エンジンの開発を手がける。

戦後は富士精密工業,プリンス自動車工業をへて,昭和44年日産自動車専務。

自動車産業の育成と発展に寄与した。

著作に「中島飛行機エンジン史」など。 |

|

1

誉(ほまれ)型エンジン開発 top

昭和14年12月

白菜を山積みにした荷馬車がバス停の前を通過して行った。夕闇の街灯をバックに、シルエットとなった駄馬の吐く息が白い。

(もう正月だな……)

青梅街道に面したバス停で、荻窪駅行きのバスを待っていた中川良一はぼんやりと季節感を噛みしめていた。

現在と違って、幹線道路の青梅街道でさえ荻窪辺りまで来ると、師走というのに交通量はごく少ない。

目の前にある勤務先の中島飛行機荻窪製作所本館から洩れてくる明りだけが、やけに目立っていた。

このところ、中川の頭の中は海軍の艦上戦闘機零戦に装備した栄12型エンジンの馬力アップの問題でいっぱいだった。

誉型のエンジンは、中島飛行機が昭和8年から設計を開始し、11年6月に海軍の審査に合格したものだ。

その後さらに改良を加え、最終的には1,150馬力という14気筒空冷2列星型エンジンとしては、当時の世界トップクラスをいくものを完成させたばかりだった。

その搭戦機は、海軍の零戦や陸軍の一式戦闘機隼など、戦争の全期間を通じて活躍したものが多く、生産台数も2万1166台と中島飛行機の生産最多台数を記録している。

しかし、これ以上の性能を得たい。

離陸時のエンジン出力(離昇馬力)の面でも、上昇能力の面でも、あるいは高度7,000メートルでの運動性能でも、レシプロエンジンとしての「究極」を極めたいというのは、設計者である中川個人のみならず中島飛行機全社、というよりは当時の日本の希求ですらあった。

昭和14年。

この年の5月にはノモンハンでの日ソ両軍の衝突、7月にはアメリカの日米通商航海条約の破棄、そして9月に入るとナチスドイツが電撃戦でポーランドを攻略している。

高出力で整備の容易な航空機用エンジン。

これこそが、戦争という奈落を転げ落ちはじめた世界の軍事大国の、求めて止まない切り札だった。

高出力を得るための手立ては、言葉にすれば簡単だ。

まず、基本的な選択としてシリンダー数を増やすか、それともシリンダー当りの出力を向上させるかという問題がある。

そのうえで、シリンダー内に吸い込む空気量を増大させて燃焼効率を高めていくという方法をとる。

しかし、それはあくまでも言葉のうえでの表現であって、実際には剛性の高い素材の選択からはじまる幾重にもわたる実験の積み重ねでしか回答は得られない。

中川が、師走の風に吹かれながらバスを待っていたのは、こうした実験が一段落して珍しく早目に帰宅できる夕方のことだった。 |

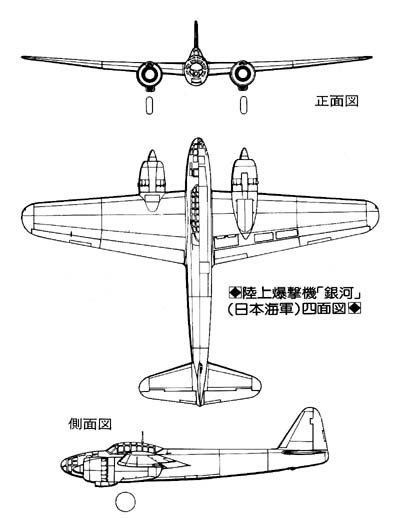

海軍陸上爆撃機「銀河」

潮書房提供

|

「おい、中川君じゃないか」

正門を出たところで声をかけてきたのは、中川の直接の上司であり、「栄」型の試作エンジンの設計を担当していた設計課長の小谷武夫だった。

小谷は中川と同じ路線のバスを利用している。

しかし、設計の現場を担当する中川とその行政官を務める小谷とが、往復のバスで顔を合せることなどめったになかった。

バスが来るまでの短い時間、2人の話題は栄型エンジンの馬力アップに関するやりとりに終始した。

「たしか君の計算では、14気筒で1,500馬力まではいけるということだったね?」

「ええ。燃料に100オクタンガソリンを使い、2連のスーパーチャージャーでいけば可能だと思います」

中川の答を聞いて小谷は、ちょっとの間、考えていた。

2連スーパーチャージャー方式とは、エンジンの出力を高めるためシリンダー内への空気の吸入圧力を倍加させる装置を、離陸時と高々度という各々の空気濃度に応じて2段構えにした方式のことだ。

このやり方だと、当時のエンジンの常識として最高高度7,000メートルで設定された過給機(スーパーチャージャー)が、低高度や離陸時でもその状態に応じた出力を提供してくれる。

「どうだろう? 14気筒にこだわらないで9気筒ずつの2列配置、つまり18気筒にシリンダーを増やしてみては……」

小谷が、いきなり新しい提案を持ち出した。

中川は、今まで考えてもみなかった点をつかれて即答できなかった。

〈14気筒を前提として、その枠内での出力アップだけを考えていた……〉

それでも、中川はあえて反論を試みる。

「面白い考えですが、これまでの例でいうと18気筒は冷却の問題などで成功していませんよ。それに、エンジンの外径も大きくなるんじゃないですか」

答を待っていた小谷が、ニヤリとしてさらにたたみかけてきた。

「そこだよ。今まではシリンダーの容積も大きくしてしまったから苦労したんじゃないかな。同じボアーストロークでやれば外径もほとんど変わらないで、素晴しいものができると思うんだけどな……」

バスのヘッドライトが迫ってきていた。

開いた扉のステップヘ小谷を案内しながら、中川は「それにしても難しいですね」と答えるのがやっとだった。

それほど小谷の提案は、中川の虚を突いたものだったといえる。

バスのエンジン音に会話を中断され、電車に乗り換えた時にはなんとなく間遠になってしまっていた小谷からの示唆。

しかし、このわずか数分間の会話で得たイメージは、かなりの具体性をもって中川の頭の中でスケッチされはじめていた。

そして、この短い会話から生まれたプロジェクトが、日本の航空史上の頂点に立つレシプロエンジンを生んでいくことになる。

もちろん、バスの吊り皮に掴まって師走の街頭を眺めている中川に、そのような予感のあるはずもない。

ただ、現実味を帯びはじめたスケッチを脳裡に留めるのに必死だった。

「現場での設計に没頭していると、その前提に縛られて思い切った発想ができないのかもしれませんね」

小柄で筋肉質の体つき。綺麗になでつけた銀髪がその几帳面な性格を物語っているようだ。

そして、時として鋭さを放つ双眸。

初対面の中川良一はこんなふうに話をはじめた。場所は東京の築地卸売り市場に近い日産自動車本社の応接室。

現在、中川は日産自動車の技術顧問を務めている。

中島飛行機が戦後解体され、その技術部門が主に富士精密工業と富士重工業とに分れた時、中川は後にプリンス自動車と名前を変える前者に属した。

そして、日産自動車との合併後、昭和41年より常務取締役、専務取締役を歴任し、54年に第一線を退いた。

「エンジンひと筋というわけですよ」と中川は笑う。

昭和11年、当時はまだ新興の域を脱していなかった中島飛行機に、東大工学部機械学科卒業生としては第1号の入社をして以来、昭和40年代後半の自動車の排ガス規制に伴なう触媒装置の開発成功に到るまで、高性能エンジンの設計とその排気ガスの浄化装置の開発という、相反するプロジェクト双方に携わった稀有な技術者といえるだろう。

「本当に小谷課長のひと言がなかったら、新型エンジンの開発はもっと遅れていたかもしれませんよ」

もう半世紀近くも前になる青梅街道のバス停での出来事を、中川は懐かしそうに話しはじめた。

「小谷さんと新宿で別れた後、牛込の自宅に帰るまでの間もずっと18気筒のことが頭を離れませんでした。

夕食もそこそこに済ませてすぐ机に向かったもんです。頭に浮かんでいたことをすべて図面にしてみたんです」

空冷エンジンで設計者の頭を一番悩ませるのは、高出力時の冷却の方法だ。

冷却はシリンダーヘッド及びその胴体に装着されたひれ(エンジン本体のまわりに幾重にも重なって細かく張り出した放熱板)から、その隙間を流れる空気に熱を逃がすという方法をとる。

そして、シリンダーを2列配置にした場合は、前列だけではなく後列を冷やすためにカウリングを取り付け、さらに冷却効果を高めるための導風板(バッフルプレート)で強制換気をしていた。

これまでにも18気筒エンジンは何度か試作案が検討されている。

しかし、そのネックとなったのはやはりこの冷却の問題だった。

つまり、前列と後列に9気筒ずつのシリンダーを配置した場合、お互いのひれが邪魔になるので削り取り冷却効果を妨げてしまったり、逆に冷却面を重視しすぎるあまりとてつもなく大きな外径になったりしていた。

中川は電車の中から暖めてきたアイディアを図面にしていく。

その着想は前列と後列のシリンダーを思い切って離してみようというものだった。

「基本にしたのは、やはり栄型のエンジンです。

栄と同じシリンダーを2つ増やし、これを最小の形でまとめますと外径はせいぜい大きくなっても20ミリから30ミリ。

この前列と後列の中心距離を難し、あとは吸入管や排気管のレイアウト、点火栓をどこに取り付けるかという問題が残っただけでした」

気負いもなく、中川は淡々と話す。しかし、それは半世紀近い時の流れがそうさせただけだ。

実際には、燃え上ったイメージを図面に凝縮させるのに試行錯誤を繰り返す、25歳の青春の情熱がそこにはあったはずだ。

クランク軸についての構想をまとめ終えた時、すでに夜は明けていた。

現在のような世の中では考えられもしないことだが、この12月の未明、当時の日本の航空機用エンジンの成否を25歳の若者が担っていた。

キナ臭さを増す状況の中で、殺人機械ともいえる軍用機の高性能エンジンの開発に携わることは、あるいはその共犯者と指弾されることなのかもしれない。

しかし、この昭和14年末という時点で、誰がその2年後の開戦を予測しえただろうか。

ここではただ、弱冠25歳の若者がこの後の5年間、陸海軍の主力機に搭載されたエンジンの命運を握りえたという事実に刮目したいだけだ。

翌朝、ほとんど寝ていない中川が構想を説明すると、課長の小谷は満足そうに大きくうなずいた。

そして、いくつかのアドバイスを与えている。

そのうちの主なものに、クランクケースをアルミ鍛造ではなくスチール(特殊鋼)製にしてはというのがあった。

当時のエンジンの常識としては、アルミケースがほとんどという中で、このアドバイスは貴重だったという。

スチールケースにした場合、ケースの肉厚が薄手で済み、内にも外にもスペースが取りやすい。そのうえ、剛性にも優れ強度上の心配もないということがわかった。

こうしたアドバイスを加えたうえで、翌15年初めには早くも概略の設計案を海軍に提出している。

海軍側の反応は最初さまざまだったという。

その主な要因は設計主務者の若さにあったわけだが、最終的に海軍はこの案に賭けた。

その賭け方の度合を知る格好のエピソードがある。

海軍で計画し、その採用をも審査する航空機研究機関に「海軍航空技術廠」があった。

その6代目の廠長として、昭和15年春に着任した和田操海軍少将が中島飛行機を視察した時のことだ。

和田廠長が設計主務者の中川に声をかけている。

「このエンジンこそが太平洋の主導権の帰趨を決めるんだ。いいかね、1年でモノにするんだ。

必要ならば純金を使ってもかまわん。とにかく性能が出ればいいんだ!」

中川はこの激励を、背中をどやしつけられたような想いで聞いている。

「正直なところ、えらいことになったなっていうのが本音でしたね。

もちろん、毎日の業務に追われているわけですから、激励をいただいたからどうだというわけではないんですが、なにか自分のまわりで突然世界がまわりはじめたような、そんな気持ちになったのを鮮明に憶えています」

ただ、和田廠長がこのような激励をしたからといって純金が設計課に届けられたわけではもちろんない。

純金どころか、エンジンの主要部品に欠かせないニッケルすら、入手が困難となりスチールヘの代用を進めていたほどだ。

あるいは、クランクケースにスチールを採用する計画を立てても、実際に国内の特殊鋼メーカーに当ってみると難しくて手に負えないという答しか返ってこなかったこともある。こ

の時は中川自らが、当時の日本の鉄道車両の車輪の大半を作っていた大阪の住友金属を訪ね、車輪鍛造の特殊技術を転用してもらうことで事なきを得た。

ともかくも計画は軌道に乗った。

昭和15年9月。15試「ル」号として正式な試作命令が出された。

その製作日程は――

組立完成 昭和18年3月15日

第1次運転及び性能運転完了

同18年3月末日

第1次耐久運転終了

同18年6月末日

この予定は、海軍側が指示したものではなくあくまでも中島飛行機が自主的に算出したものだ。

普通、新機種の開発には2年から3年の期間を充てる。

それを試作命令が出されてからわずか9ヵ月余りで仕上げろというわけだから、これは無暴な製作日程といった方が適当なのかもしれない。

しかし、海軍上層部と中島飛行機のトップはやみくもにこの日程を推し進めた。

いや、推し進めなければならない切迫した状況があったという方が正しいのだろう。

すでに、この前年の9月に連合艦隊司令長官に着任していた山本五十六は、空母部隊を核とした攻撃機による浅海碇泊中の艦船雷撃を、各地の演習でしばしば試していた。真珠湾への道は開かれていたのだ。

限られた時間での試作を海軍は全面的にバックアップした。

監督官としての連絡将校を常駐させ、資材その他の面であらゆる便宜を与えている。

また、前述の住友金属工業以外にも、例えば点火系統の電線の合理化には横河電機が社内をあげて協力するなど、まさに官民一体となった製作体制が計画を進行させていった。

こうして昭和18年6月末までに、試作機は300時間の第1次耐久試験を無事終えている。

性能は当初のものが、離昇馬力で1,800馬力、改良をほどこしたものが念願の2,000馬力を記録した。

それは、世界一コンパクトな2,000馬力級エンジンとなった。

のちに制式採用され「誉」と命名されたエンジンの誕生であった。

しかし、試作の常とはいえ、最高の材料と腕を結集したこのエンジンはいわばサラブレッドであり、少々の悪条件を気にもとめない道産子とは明らかに違っていた。

開戦後、たちまち露呈したモノ不足と熟練工の払底という環境の中で、なお量産しうるだけの逞しさは備えていなかった。

だがこの時点でもなお、半年後の開戦を現場で予測しえた者など誰ひとりとしていない。

そして、やや遅れて機体の設計がはじまっていた陸上爆撃機「銀河」のエンジンは、すでに「誉」を搭載することに決定していた。

2 航続距離5,500キロの機体設計 top

横須賀線を逗子駅で降りると、出札口に向かう階段は大きなバッグを手にした親子づれで身動きができなかった。

夏休みに入ってまだ3日目、これからが夏は本番だ。

銀河の設計陣の中で総括主務という、いわばゼネラルマネージャー的な役割を果たした三木忠直の自宅は、駅から歩いて10分足らずの閑静な住宅街にあった。

応対に出た奥さんに用向きを伝え、応接間に案内される。そこでハッとした。

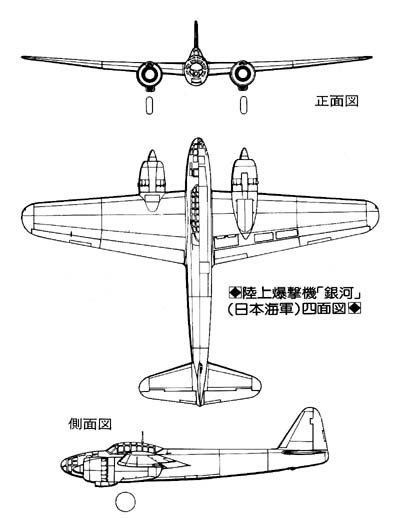

銀河の模型がキャビネットの上に置いてある――。

銀河のことを知りたいと思い立ってはみたものの、手元にはなんの資料もない。

海軍機の写真集でその双発の機体のスマートさを知り、性能諸元などの表示をぼんやりと眺めるくらいしかできない。 |

爆撃機「銀河」の模型 ネットより

|

帰宅の途中などでオモチャ屋に飛び込んでみたりもした。

そこのプラモデルの棚には、SFX映画に登場する宇宙怪獣のキットが並んでいるばかり。

軍用機のセットは隅に追いやられている。

若い店員さんに間いても、

「零戦や隼ならありますけど、銀河ねえ……。そんなカッコよい名前の飛行機あったんですか、日本に?」と逆に質問される始末だ。

――その銀河が、設計主務者宅にあった。

実物をみることがかなわないのは当然として、せめてプラモデルくらいはとの淡い期待が裏切られた矢先だっただけに、当然といえば当然すぎるほどのこの邂逅(かいこう:めぐりあい)にもかかわらず、それだけでもう(来てみて本当によかった!〉という想いが湧き上ってくる。

その模型は木を削ったソリッドモデルだった。

全体を暗緑色に仕上げてあり、胴体上部の搭乗員席の風防のみが水色に塗ってある。

魚雷のように細く締まった流線形の胴体。やはり細身の低翼単葉形の翼。その翼の左右には、機首までせり出すような形でエンジンが装着されている。そして、三翅のプロペラ。

(これが銀河だ……)

設計図や、基地で待機中の写真を見ていただけではわからないその立体感に、思わず見惚れていた。

「多分、いまでは日本に一機しかないはずですよ」

声をかけられて振り向くと、そこに設計者本人が立っていた。

三木忠直は香川県高松市に生まれ、昭和8年に東大船舶工学科を卒業した後、発足間もない海軍航空技術廠に入廠している。

一般には「空技廠」と呼ばれるこの機関は、昭和7年4月に設立され終戦までの13年5ヵ月の間、一貫して軍用機の研究開発を進めた。

とくに、民間レベルでは採算上の問題でやりにくい航空技術の開拓に主眼を置き、こうした技術の民間への還元と研究機の開発を使命としていた。

三木は海軍技術少佐として終戦を迎えている。が、目の前で団扇を片手にくだけた格好でいるその人が、そんないかめしいイメージの階級にあった人とはとても思えなかった。

「その模型は、桜花の取材に来たスターズアンドストライプスの記者が、マニラに行った時の土産として届けてくれたんですよ。日本製じゃなくてフィリピン製というところがなんとも皮肉ですよね」

三木は模型のことを説明している。だが、なぜフィリピン製が皮肉なのかはこちらにはわからない。

その怪冴な表情を察したのかすぐ答が返ってきた。

「だって、フィリピンは昭和19年から実戦に出た銀河の墓場ですよ。

マニラのクラーク基地から飛び立った銀河や、米軍上陸後は台湾や九州から飛んだ銀河が次々とあそこで墜ちたんですからね。

地元の人たちにしてみれば決して良い印象なんかないはずなのに、土産物屋じゃちゃんとこんなものを売ってるわけですよ。

銀河の模型は本当に少ないですから、ソリッドモデルとしてはこれしかないんじゃないですか……」

「でも、どこで図面を手に入れたんでしょう。出来栄えとしてはいかがですか?」

「なかなか良くできてますよ。

正確な図面が残っているわけはないから、たぶん写真をもとに仕上げたんだと思いますけどね」

あらためて模型を眺めてみる。フィリピン製じゃ町なかのオモチャ屋さんなんかでは、お目にかかれなかったのも道理だ。

ついでに模型の縮尺を尋ねると、三木はしばらく頭をひねったあと奥から巻き尺を持ち出してきた。

そして寸法を計りながら、「うん、110分の1だね」と細かく答をだしてくれた。

いかにも、技術屋さんという言葉がぴったりの所作だった。

昭和14年、ようやく外国の技術の模倣の域を脱し航空機の「自前の育成」が可能になったと判断した海軍及び空技廠は、世界の航空界へのデモンストレーションともいうべき3種類の試作機を計画している。

Y10、Y20、Y30という記号をもつこの試作機は、各々が速度、航続距離、高度の3つのフィールドで世界記録を目指すものだった。

しかし、海軍を中心とした用兵者側には純粋な実験機よりは、実用機に転用できる試作機を優先すべきだという意見が根強く、結局これらの計画のうち、Y20(航続距離)だけが生き残ることになった。

日米の水上艦艇の戦力を比較した場合、数の上で劣勢に立つ日本海軍が、長駆渡洋攻撃のできる航空戦力を重視したのは当然の結果ともいえるだろう。

このY20設計の総括主務を三木は担当する。

こうした一方で、ヨーロッパ戦線でのナチスドイツ電撃戦の立役者、急降下爆撃機の戦果が華々しく伝えられてきていた。

「海軍の航空参謀たちの間に『大型爆弾を積めてしかも足が長く、その上急降下爆撃のできる飛行機が作れないだろうか』という声が急速に高まりましてね。そうした要求とY20の計画とがドッキングしたんですよ」

と、この間の経緯を三木は語る。

将来の洋上作戦では、1トンの爆弾を搭載して3,000浬(約5,500キロ)を一気に飛翔し、目標を発見し次第急角度で降下、投弾のできる攻撃機がまちがいなく必要になる――こうした読みは、開戦劈頭の英戦艦プリンス・オブ・ウェールズの撃沈などでもののみごとに的中したことになるが、航空参謀たちが戦闘機よりも攻撃機を重視した発言を繰り返したことの裏にはそれなりの背景があった。

昭和11年9月、九試中型陸上攻撃機として三菱が製作を進めていた試作機が制式採用された。のちに九六式陸上攻撃機と呼ばれたこの機は、まだ布張りの複葉機が大勢を占めていた当時の海軍航空に一大センセーションを巻き起こしている。

双発で全金属製の機体。全面的に採用した沈頭鋲の効果で機体表面のザラつきはなく、木製の固定ピッチプロペラに変わって金属製可変ピッチプロペラが装着されていた。

最大速度は188ノット(345キロ)を記録し、この時点の第一線戦闘機である90式艦上戦闘機はもちろん、その後継機の95式艦戦をも上回っていた。

攻撃機を護衛する戦闘機が、その護衛すべき主体についていけない。

こんな妙な現象を生んでしまったのも、たまたま両機種の開発のサイクルが噛み合わなかっただけにすぎない。

だが、伝統的に攻撃を重視し、その防御的側面には目をつむってしまう気風の強かった日本海軍では、大きな余波を生んでいくことになった。

第一線の搭乗員の間から「戦闘機無用論」ともいうべき気運が台頭しはじめたのがそれだ。

単発の戦闘機にくらべて大型の攻撃機や爆撃機が編隊を組んだ場合、その銃座で構成される強力な防御火網には、戦闘機の火力では抗しがたいというのがその論拠だった。

そして、衝撃的なデビューを飾った96式陸攻のスピードがその動きを加速する。

実際に、昭和21年4月に行なわれた佐世保鎮守府での防空演習では、攻撃軍と防空軍とに分れた鹿屋基地の陸攻隊と大村基地の戦闘機隊とが模擬空戦を演じた。

その結果は――。

「96式陸攻の直上から、急降下して第一撃の射撃体勢に入り、しゃにむに射程内に肉薄して一連射(擬射)をあびせたものの、たちまちのうちに射程外に引きはなされ、全力をふるって突進したが、もはや追いつくすべはなく、再度の攻撃は断念せざるをえなかった」(昭和44年1月1日発行 日飛ニュースより抜粋)

――ようするに、全く太刀打ちできなかったことを、当時の戦闘機隊指揮官が想い出話として綴っている。

当然の結果として、戦闘機無用論はさらにボルテージを上げていった。

だが、この演習で空戦を演じたのは最新鋭の九六式陸攻と、この6年前に制式採用されていたいわばポンコツの90式艦戦。勝負などはじめから見えていた。

そして、この演習結果に対する詰めの甘さは、その後の日華事変における護衛戦闘機を省いた丸腰の九六式陸攻の、被害率の急上昇としてしっぺ返しを食わされている。

さらには、96式陸攻の後継機である一式陸攻でも、設計側からの防弾構造の導入を用兵者側が一蹴した結果、「被弾、即炎上」という脆弱さを露呈する下地をも作ってしまった。

あるいは、戦闘機要員を減らし他機種へ振り替えるという搭乗員養成計画の改変は、実戦の際の艦隊直掩能力、制空力の低下となって撥ね返ってきた。

こうしたとめどない攻撃重視の流れの中で、Y20計画は「15試陸上爆撃機」と名をあらためて試作計画が進められていく。

ガラガラチン、ガラガラチンー手まわし式計算機の音がやけにかん高く響く。

耳もとを蚊の羽音がかすめたが、三木は気にもとめなかった。

つまみの付いたハンドルをクルクルとまわす。かけ算は向う側、割り算は手前に。

そんな動作をもう半日も繰り返している。

答は何度やってみても同じだ。

(やっぱり、既成のエンジンではだめだ)

ほう―とついた吐息が、動きを止めてしまった窓外の夜気に吸い込まれていった。

夕方は吹いていた海風が、夜に入ってからはそよともいわなくなっていた。

昭和15年の夏。三木は海軍から出された要求をもとに試作機に装着すべきエンジンの選定を急いでいる。

Y20計画の延長線上にある15試陸爆を空技廠で試作することはすでに決定していた。

だが、その計画審議の段階で用兵者である海軍からはさまざまな要求が出されてきていた。

「Y20は、今まででは考えられないような長大な航続距離を目指していたわけですから、護衛の戦闘機などとてもつけられません。そこで戦闘機なみのスピードを出せて、なおかつ爆弾を積め、将来の活用を考えて大型空母からの発進も可能な多用途機をというのがその大筋の狙いでした」

海軍は、日本独自のアイディアのもとに生まれた陸上攻撃機の、機種としての「決定版」をこの試作機に託していた。

最終的にまとめられた計画要求は、「零戦なみの最高速度、一式陸攻と変わらない航続距離、しかも1トン爆弾を搭載できる急降下爆撃機で雷撃機にも転用できうるもの」というものだった。

ようするに、海軍の第一線機すべてを「寄せ鍋」にしたものと考えれば良い。

しかし、当時の日本にはこの要求を満たせるエンジンがなかった。

(……可能なのはあれしかない)

計算をする前から実は出ていた回答にあえて目をつぶり、他の可能性を求めた三木だったが、やはり無理だった。

この時点で、同じ試作番号を持つエンジン、15試「ル」号はまだ空技廠のタイプテストにも合格していない。

ただ、コンパクトこのうえない外径にもかかわらず、日本では初めての2,000馬力という出力は設計者たちの心を魅了してやまなかった。

普通、試作機に試作エンジンはつけない。それは飛行機設計の基本ルールみたいなもので、実績のないエンジンの力を過信して設計のみが先行しても成果が期待できないことは、これまでの幾多の先例が範を示していた。だが、それでもなお――。

三木は迷った。あえてそのルールを逸脱すべきかどうか。

ガラガラチン――出た答は同じだった。

昭和15年暮、15試陸爆「銀河」と15試ル号「誉」発動機は、1年後の1号機完成を目指して同じ俎上にのった。

試作機の組立工場の人口には、1台の大型秤が据えられていた。人々はここを「関所」と呼んでいた。

機体に取り付ける部品は、すべてここでチエックされ設計値との対比のうえ、オーバーしているものは持ち込みが許可されなかった。

この徹底した重量管理は三木の発案だったという。

試作機に課せられた過酷とも思える性能を満たすためには、機体重量の軽減が第一となる。

16年初頭から開始された空技廠飛行機部主任山名正夫、総括主務三木忠直を中心とする設計作業の中心課題もそこにあった。

まず、搭乗員の数を決めねばならない。

「乗員一人(ひとり)の重量は、機種によって幅があったんですが、銀河の場合は落下傘とライフジャケットを含めて、完全装備の乗員一人を83キロと計算しました。そして、この乗員を何人にするのか、それが最初の問題でした」

普通、こうした長大な航続距離を前提とした場合、操縦員は複操式、つまり2名が常識だった。

しかし、この当時の海軍の第一線パイロットは、その技術の優秀さを世界一と自負している。

「一人で充分!」――そうした用兵者側の意見と設計側の重量軽減思想は一致する。パイロットは一人と決まった。

ただ、パイロットの疲労を肩代りするため自動操縦装置(オートパイロット)は積載された。

この他、各1名ずつの偵察員と電信員という、このクラスの機としてはギリギリともいえる搭乗員の数に押さえられた。

しかし、銀河が実戦に配備されたその3年後には、当時の優秀パイロットはもはやいない。

自動操縦装置さえ満足に使いこなせない、緯度の浅い搭乗員しか残っていなかったというのが実情だ。

もちろん、この時点では予測することなど不可能ではあったが。

この3人の搭乗員が、胴体の最大幅は単座戦闘機の零戦と同じ1200ミリという極細の機体に乗る。

当時、空技廠の技術大尉として銀河の動力・蟻装を担当した小島正男は次のように語る。

「銀河のコックピットは、その前方にパイロット、後席に電信員という配置で、機首のガラス張りの部分が偵察員のスペースです。狭い機体だったんで、搭乗員同士の行き来は不可能でした。

このため機内の連絡にはマイクとイヤホーンを使用しました。これは、日本では初めてだったと思います。

そして、この狭いコックピットにスロットルや燃料タンクの切り換えレバーなど、動力関係だけでも40をこえるレバーが集中したんです。

パイロットは席に着くと、まるでレバーの中に埋まっちゃったような気分になったんじゃないでしょうか……」

たしかに、戦記雑誌などに掲載されている銀河のコックピットを描いたイラストを見ると、操縦席の前にハンドル式の操縦樺が配置されており、その前面には計器盤、左右にはさまざまなレバーやスイッチが納められている。

これでは、一度席に着いた操縦士は身動きもならず複雑なスイッチ類の操作には相当の時間を要したにちがいない。

「要求された過酷な性能を得るためには、仕方のないことだったと思います。

私たちが担当したのは機体設計といういわば表舞台を支えた裏方的な役割りだったんですが、そこには全面的な油圧装置の採用とか新型のパッキングの考案、あるいはプロペラ振動を機体に伝えないための防振装置の開発みたいに、現在にまでその技術が受け継がれているものがいくつかあるんです。

材料の無い中で当時の英知を結集した機体だと自負しているんですがね……」

昭和16年から終戦までの4年間、それこそ戦争の全期間を銀河とともに歩んだという小島は、最後に「私の青春のすべてですからね」と懐かしそうに眼をすぼめてつぶやいた。

とかく、表舞台の機体設計を重視するあまり、細々としたぎ装関係を無視して、あたら優秀な機体を飼い殺しにする傾向の強かった我が国の航空技術の中にあって、「ぎ装」という分野が脚光を浴びはじめたエポック的な機体といえるのかもしれない。

そして、驚くべきことだが、この細巻きの葉巻きのような胴体に魚雷や爆弾をすっぽりと納めてしまっていた。

銀河が登場するまでの同タイプの一線機としては一式陸攻がある。

この一式陸攻でさえ胴体下面の爆弾倉にはカバーがなかった。

一部の改良型には手動式のものを追加しているが、操作がやっかいなため実戦ではほとんど使われていない。このため空気抵抗が増大し、そのスピードを殺いでいた。

この点を参考にした銀河では、完全収納式の爆弾倉と機体の内側に開閉するカバーを装着し、攻撃進入時の空気抵抗を最小限に押さえることに成功している。

さらに特徴的なことは防弾式燃料タンクの採用だ。

5,500キロという要求航続距離は、直線距離にして、東京から赤道までにほぼ等しい。

これに要する6,000リットルという膨大な燃料は、主翼内及び胴体の23個のタンクに分けて格納された。

そして、基地発進から攻撃目標接近までのいわば往路には主翼前面の非防弾式タンクの燃料を使い切り、空になったタンクに炭酸ガスを充満させて空戦時の爆発を押さえる方法が採られた。

また、空戦時と帰路用の燃料は防弾式タンクから供給されるシステムとなっていた。

このタンクは、アルミニウム板溶接タンクの外側を厚さ32ミリの気泡スポンジゴムで包み、その上から金網で覆ったもので仮に銃弾が貫通してもその穴を弾力性の高いゴムがカバーして発火性の高い燃料の漏洩を防いでくれるというものだ。

つまり、防弾というよりは非漏洩、防火式といった方がより正確なわけだが、このあと実戦配備についた一式陸攻が「ワンショットライター」と米軍側に呼ばれたほど発火しやすかった点とくらべてみる時、その設計の先進性は評価できると思う。

そして、機体全体の部品の加工については、従来のフライス盤などによる機械加工を避け、できるかぎり型鍛造による製品化を目指す措置がとられている。

これは、当時まだ一般には普及していなかった型鍛造(型出しによる部品生産)が大量生産に向いているため、航空本部がその基礎づくりを目指してとくに設計陣に申し入れていたものだった。

このため、アルミ系及びマグネシウム系の金具には全面的にこの工法が採り入れられた。

しかし、航空機産業の将来を考えたこの措置はあまりにも現場の実態とかけはなれていた。

三菱や中島といった民間の飛行機メーカーでも、試作機の製作には特別の材料や新機軸の技術を導入して性能のアップを図る。もちろん、量産機製作への容易さやコストの低減といった営業面での要素も加味されるのはいうまでもない。

しかし、銀河の場合はその試作を空技廠が担当していた。

そこは、民間のメーカーに還元すべき技術の研究を第一の目的とした機関だ。

したがって、特別の材料はもちろん、あたうるかぎりの新技術を駆使する。

その裏付けとなる採算面での配慮は本来的にすべき必要がなく、底辺の技術力に対する見通しも甘かったことは否めない。

航空機の細かな部品を作っていたのは、京浜工業地帯のゴミゴミとした路地裏にある零細工場のフライス盤だった。

そこからひとつひとつ削り出された部品と、試作段階でのそれとのギャップ。

その天と地ほども離れた溝は、結局埋められることがなかった。

3 量産の壁 top

昭和16年11月8日。

「開戦」の報を銀河に関わった2人の設計主務者、中川良一と三木忠直は複雑な想いで聞いている。

機体設計者である三木は、直観的に「量産機作りの難しさ」を悟っていたという。

もともとがY20計画という研究機的発想からはじめられた銀河の設計であっただけに、大量生産という観点はむしろ副次的なものとして据え置かれてきていた。

一線機の性能諸元をすべてミックスしたような用兵者側の要求にもとづき、試作機の機体は極限まで小さくまとめられ、狭いスペースの中にさまざまな動力装置を組み込んでいる。

また余分な重量をいっさい省いたうえに、主要骨材をはじめ末端にいたるまでの部材に穴を開けて、一分の隙もないまでの軽減策が施されていた。

こうした部品は、ひとつひとつがいわば手作りの試作段階では製作が可能でも、いざ量産となった場合は逆に大きなネックとなってしまう。

「小さいアルミ合金の型鍛造もこなし切れないというのがはっきりしはじめていましたから、はたしてこれで量産体制に移行した時、細かい部品の製造が追いつけるのかどうか漠然とした不安が湧き上りましたね」

三木は当時を述懐する。

しかし、ほぼ設計を終え、風洞試験なども順調に進んでいた機体側はそれほど深刻ではない。

小型、軽量、大出力という画期的なエンジンの誕生を間違いないものとして作業を進めていたからだ。

だが誉型エンジンに取り組んでいた中川良一が開戦の報に接したのは、試作機が300時間の第一次耐久試験を終え、飛行実験に移った矢先のことだった。

地上実験では試作機は驚異的な性能を示していた。これを、実際の飛行機に積み込んでその高空での真価を問う。

テストベッドとして使用された機体は、中島飛行機が海軍11試艦上爆撃機として開発し競作に敗れて不採用となっていたものだ。

地上実験では連続運転時の耐久力が主眼だったが、飛行実験では離陸時、全力上昇時の出力が問われる。

実験が行なわれた利根川上流の尾島飛行場で、中川は自信と不安が相半ばする息苦しさを噛み殺しながら、滑走路脇に立ちつくしていた。

エンジンが始動し、タキシングを開始したテスト機が滑走路の端に移動してゆく。

停止した機の排気管から、ひとすじの煙が力強く吐き出されたのが見えた。

――スロットル全開!

機はまるで、プロペラに扱い込まれるような形で滑走してゆく。そして、あっけないほどの短い距離で地上を離れた。

この時の感動を、中川はこんな言葉で表現する。

「とにかく、2,000馬力の威力に圧倒されました。

私が父親のようなものですから、我が子のことは隅々まで知りつくしていたはずなのに、その子が思い通りのホームランをかっ飛ばしてくれて、かえって親の方がびっくりしてしまったようなそんな感動でいっぱいでした」

その感動に水をかけたのが「開戦」だった。

「馬鹿じゃないかというのが素直な受け止め方です。

誉を決戦機と称してその開発に全力をあげさせながら、それがまだ1台もできていないのに戦争をはじめたわけですからね。

決戦機がなくては戦にならないはずですし、正直なところ『こりゃ敗けだ』と思いました」

自宅に帰って、ラジオの速報で「真珠湾奇襲成功」のアナウンスを耳にしても、そうした想いは晴れなかったという。

そして、中川の不安は日を置かず具体的な形をもってはね返ってきた。

星型エンジンが成功するか否かの分れ目は、主接合棒の平軸受のセッティングにあるといわれる。

主接合棒とは、星型に配列された各シリンダーからの出力を平軸受(ケルメット軸受)を介して、プロペラに直結するクランク軸に伝えてゆくものだ。

人間でいえば大動脈ともいえる。そして、平軸受は心臓弁というのがふさわしいだろう。

平軸受は鋼と鉛を主成分とした合金を低炭素鋼の裏金にライニングしたもので、高荷重用の軸受として比較的軟らかい組織になっている。

いまでは自動車用エンジンなど、さまざまなクランク軸受として使われているものだが、この当時では完成途上の新技術といえた。

その平軸受が飛行実験中に焼きつきを起こした。

それも、ただのエンジントラブルならまだしも、一度は離陸直後に焼きつきを起こしたうえ、エンジンから出た火が機体全体にまわりかけて緊急着陸をするというきわどいものまであった。

主接合棒には、前後列に各9個ずつ配置されたシリンダーから、1列当り1,000馬力というとてつもない力が加えられる。

この力を円滑にクランク軸に伝えるべき平軸受が焼きつく。

決戦機とまで称した誉型エンジンの致命傷にもなりかねない事故に、中島飛行機と海軍は色を失った。

「誉型の設計の基本は外径の寸法を大きくしないで高出力を得るという点にありました。

ですから、軸受の寸法はぎりぎりのもので荷重も1平方センチ当り300キロと高いものです。

もちろん、現在では当り前の数宇ですし当時でも理論上は無理のないものでした。

ただ、それには前提となった条件があったんです」

その条件とは――。

およそ2年前のエンジン開発スタート時、「たとえ純金を使ってでも所定の性能を出してほしい」という海軍上層部の声があったことはすでに述べた。

その言葉は額面通りにはならず、材質の面で設計陣は度々苦汁をなめさせられてきている。

しかし、この間もひとつだけ変わらず維持され続けた前提条件がある。

それは「100オクタンガソリンと高性能潤滑油の使用」というものだった。

だが、その前提すら開戦を境に崩れた。

海軍からの指示は「91から88のオクタン価の燃料による運転」に変更されている。

このなし崩し的な流れの中でトラブルは多発した。

不純物の多い燃料と潤滑油を使わざるをえない状況。

それは、コレステロールを因とする人間の動脈硬化にも似て、エンジンの動脈と心臓弁とを傷めつけた。

「スタッフは昼夜の別なくこの問題に取り組みました。

軸受の素材の改良にはじまり、熱処理や表面仕上げの向上といったクランク軸自体の見直しにまで視野を広げました。

でも、これらはすべて急場しのぎでしたね。

人間の病気でいえば根本的な治療法のない対症療法のようなものでしょうね」

という中川の言葉に、設計者の無念さを感じる。

ともかくも急場はしのいだ。

誉型エンジンは昭和18年より生産が開始されている。

中島飛行機武蔵製作所(武蔵野・多摩両製作所を併合)を中心にこの年に200台、翌19年に5,400台、20年には3,150台が生産された。

現場の熟練工員を戦場にとられ、粗悪な代替部品に足をすくわれながらの生産だった。

この間のエピソードを中川は、

「エンジンの主要部品には特殊鋼を使っていました。それが不足してくると『全部炭素鋼でやれ!』なんていう乱暴な話が出るんです。

『それじゃ、こわれちゃいますよ』って反論すると、『大和魂だ!』で終りです。

ものすごい背伸びしながら、ここまできて質を落とす。それでなにかというと大和魂……。

大人と子供ほどもある工業力の差を、戦争遂行の責任者たちは知っていて目をつぶっていたんです。

大和魂を逃げ道にして……」と話す。

昭和19年の11月末、B29の大編隊が武蔵製作所を襲った。

防空に関しては陸軍の責任者が、

「いざ来たら、陸軍機が傘のように散開して一機も近づけさせない」

と常日頃から大見得を切っていた。

しかし、舞い上った防空戦闘機は悠々と水平爆撃を繰り返すB29の高度までは上れず、投下された焼夷弾は全弾が工場に命中している。

その後、20回近くつづいた武蔵製作所だけを狙った空襲で多数の犠牲者を出しながら、生産はつづけられた。

海軍の局地戦闘機「紫電改」、陸軍四式戦闘機「疾風」、高速偵察機「彩雲」、そして陸上爆撃機「銀河」。

戦争の終幕時、陸海軍の決戦機種のほとんどが誉型を搭載することになる。

かって空技廠のあった場所は、神奈川県の深浦湾沿いの一帯、現在の日産自動車追浜工場のあたりになる。

その空技廠に隣接した横須賀航空隊の滑走路がテスト飛行の舞台となってきたが、銀河のような大型機の離発着には少々滑走距離が心もとない。

銀河の試作1号機の初飛行に際して空技廠は、万全の配慮を払い試作機を平底の大型舟艇に格納してタグボートで曳航し、東京湾を横断している。

滑走路の長い木更津航空隊での初飛行は、昭和17年の初夏のことだった。

すでに東京は、空母ホーネットより発艦したB25爆撃機16機の初空襲を受け、ミッドウェーでは日本の主力空母四隻が失われている。

それだけに、この日木更津に参集した人々の間には、次代の切り札に対する期待の色が濃かった。

格納庫の扉が開け放たれ、陽光の中に白銀の機体が披露された時、居並ぶ人々の間から思わず「ホッ」という嘆息が洩れたという。

それほど、その機体はスマートだった。すべての贅肉を削り落とした空力設計の見本がそこにはあった。

テストパイロットは空技廠飛行実験部の田淵初雄大尉。ただ、田淵大尉はこの日の役割りはいわばピンチヒッターだった。

地上試験からずっと付き合ってきていた高岡迪少佐が南方へ出張して帰りが遅れたための出番だった。

初飛行の印象を語るべき田淵大尉は、そのひと月後の別の機の事故で殉職している。

したがって、初飛行は逃したもののその後のテストはすべて立ち会った高岡少佐しか、試作機の印象を証言できる人はいない。

「良い飛行機でした。プロペラ機としてはほとんど完成の域に速していた機体だったと思います。

テストですから一人で乗ったんですが、急降下なんかは本当に恐いくらいのスピードで突っ込んでいけましたね。

ただ、ベテランでないと乗りこなせない飛行機、そんなキレの良さが印象に残りました」

設計者である三木忠直の自宅から歩いて5分たらずの所に住む高岡は、こんなふうに当時を振り返る。

宙返りやキリモミ降下、あるいは切り返しや緩横転といった高等飛行を試作機は難なくこなしていた。

洗練された空力設計の所産として、着陸時のスピードの出すぎによる舵の効き不足も、昇降舵タブの手直しですぐ解消された。

普通、長時間を要する試験飛行を銀河は記録的な早さで通過している。

そして、テスト結果から得られた性能は、最大速度546キロ、航続距離5,370キロ、急降下時の制限速度が648キロという、この時点では世界のどこにもない驚くべき高レベルを示していた。

こうして制式採用された機体は「銀河11型」として、昭和18年8月より大量生産に入った。

技術の粋を集めた試作機の役割りはここで一応終った。

それは、用兵者側が要求した過酷な性能を満たすための「一枚看板」の出番が終り、そのコピーの登場を告げている。

しかし、陸続と登場してくるコピーが、ひとつとして一枚看板と同一でなかった点に当時の日本の実力が投影していた。

量産機の生産に入った群馬県の中島飛行機小泉製作所では、設計図が各部署に提供されてゆくにしたがって現場責任者の間にパニックにも似た声が広がっていった。

海軍航空本部が、将来の航空技術の基礎づくりと大量生産の容易さを目指して導入していた広汎な型鍛造部品の採用が、その思惑に反して現場での反発を買っていたからだ。

設計者である三水忠直の危惧は現実のものとなりはじめていた。

ここに一葉の写真がある。銀河11型の生産工程のうち、ほぼ双発の機体が完成しエンジン部分が取り付けられようとしているものだ。最終段階のものだろう。

巨大な格納庫のような工場の天井部分には、移動クレーンが設置されて重量のある部品の搬入に供されている。

主脚や尾輪も完成した機体には、写真で見るかぎり16名の工員が取り付いて、各々主翼や胴体の徽装に忙しそうだ。

だが、妙にリズムに欠ける印象を受ける。

例えば、我々も記録映画で観たことのあるアメリカ五大湖沿岸の飛行機工場。それは戦時下の動員で素人の女性などがやはり作業にあたっているが、自動車の流れ作業工程をそのまま転用したというだけあって、まるでチャップリンの「モダンタイムス」を思わせる。 |

岩田尚氏提供

|

だが、この写真にはその滑らかさがまるで感じられない。

銀河がまだY20といった計画段階にあった頃、日本の指導者たちはアメリカやドイツですでに完成していた流れ作業による大量生産方式の導入をという現場からの提案を、一笑に附している。

理由は、資源の少ない我が国は少数精鋭主義でいくべきだというものだった。

そして、その同じ人たちが今度は、大量生産をお題目に底辺の工業力を全く無視した部品の製造方式を取り入れさせていた。

(工作困難)――こうした声はそのアンバランスさに対する底辺からの告発だったともいえるだろう。

型鍛造で作ることを予定していた部品は、そのままの図面で機械による加工に変更された。

旋盤やフライス盤での削り出し加工。

それは、膨大な工程数の増加を意味し機体の完成を遅らせていった。

その他、戦局の激化で製造が難しくなりはじめていた沈頭鋲の廃止により、機体表面の滑らかさは量産初期で早くも失われてしまう。

また、尾翼の木製化や油圧・燃料系統の改造簡素化など、量産段階での設計変更はおびただしい数にのぼった。

三木は自分で生んだ機体の、いわば「骨抜き」に今度は取り組まざるをえなくなっていた。

「それは辛いことですよね。これを抜いたら、性能がダウンすることが明らかなのにやらざるをえないのですから――。

恐らく、試作機を作るまでの消耗と作ってからのそれをくらべてみると、圧倒的にあとの方が強かったんじゃないでしょうか」

こうして、初夏の陽光の中に眩ゆいばかりの白銀の姿体をさらした試作機の輝きは、わずか1年あまりで色槌せていった。

****************************************

あとがき 島津愛介 1988年1月

top

本書執筆にあたっては、陸上爆撃機銀河に関わられた多くの方々に、有形無形の助力をいただいた。

ほとんど技術的な知識を持ち合せない筆者のために、懇切丁寧な解説までをも聞かせていただけたエンジン設計の中川良一、機体を担当された三木忠直両氏にまずお礼を申し上げたい。

本文に登場したK262梓隊、302空銀河隊の関係者のみなさんにも同様のお礼を申し上げる。

とくに、筆者が仙台郊外のお宅を訪ねる前に、すでに貴重な資料メモを作成していた井上貞司氏、取材の上に一晩泊めていただいた藤井順太郎氏には心からの謝意を表したい。

貴重な写真を提供していただけた高久英二氏、岸本哲司氏、或いはK262の戦歴資料をまとめておられた伊東一義氏も同様である。

厚木基地の銀河隊に関しては、さまざまな資料を集めておられた吉田健一、銀月会世話役の草深睦郎両氏に負うところが大きい。あわせて、筆者よりの電話による度々の問い合せにも快く応じてくださった、防衛庁防衛研究所の小山健二氏にも心からのお礼を申し上げたい。

チーム・ヨシムラは、1987年の鈴鹿8耐レースで2位に入賞した。それも、最後の一周での転倒さえなければ、間違いなく優勝という惜しいものだった。その陰に、ポップ吉村以下バイクに賭けた青春群像のあったことを、とくに記しておく。

本文中、こうした登場人物の敬称は略させていただいた。御容赦を願う次第である。

top

****************************************

|