|

****************************************

答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田

全幹網 JRと新幹線建設

三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME

松平精の零戦から新幹線まで

(松平精著 機械学会誌 Vol.77,No.667,昭和49年6月号 p30-33)

1 はじめに

2 振勤学入門

3 フラッタ事故に追われる

4 零戦の事故調査

5 飛行機より鉄道車両へ

6 おわりに |

松平精経歴

1910年 杵築藩主能見松平家の子爵松平親信の三男として生まれる。

1934年 東京帝国大学船舶工学科卒

1934年 海軍航空技術廠飛行機部技師

1945年 国鉄鉄道技術研究所 技師→所長

1969年 石川島播磨常務 同社技術研究所長、2000年 逝去

著書:『基礎振動学』共立出版、『飛行機の振動』ニッセイエブロ

「高速鉄道技術の黎明 その1〜その3」(1993年3月〜5月、RRR第50巻第3号〜5号、鉄道総合技術研究所)

「車両の乗心地」(1960年8月、車両技術通巻59号)

「”特別講演”将来の高速鉄道について」(1967年2月、経営科学第10巻第1・2号、日本オペレーションズリサーチ学会)

「電子技術から見た将来の鉄道交通」(1968年5月、運輸と経済第28巻第5号、運輸調査局)

「東海道新幹線に関する研究開発の回顧」(1972年10月、日本機械学会誌第75巻第646号) |

まつだいら ただし

1910-2000

|

1 はじめに top

読者はこの表題から零戦と新幹線とどういう関係があるのか不審に思われるであろう。筆者にとって、この両者は筆者の長い研究生活の中で特に想い出の深い固有名詞であって、その繋がりは、自励振動の代表例である飛行機のフラッタ(翼振れ)と鉄道車両のハンティング(蛇行動)とによって結ばれているのである。事実、零戦の空中分解事故に端を発して筆者が当時最も真剣に取り組んだフラッタ研究の経験が、後日、鉄道車両の高速化の最大の障害の一つである蛇行動の制圧に生かされて、新幹線の成功に大きな貢献をしたことになるのである。この意味で、このような表題の下でこの時代の飛行機および鉄道車両の振動研究のいきさつを、特にフラッタと蛇行動の問題を中心にして、想い出すままに記してみよう。

2 振動学入門 top

筆者は昭和9年大学卒業後、海軍航空技術廠(しょう)に「有識工員」という変な名称で採用され、飛行機部に配属された。筆者自身は設計志望であったが、研究の方を強化する必要があるということで研究課に回わされた。しかし最初の1年間の長い現場実習の後、続いてさらに1年間兵役のため陸軍飛行連隊で兵隊生活を過ごさせられたので、本当に研究生活に入ったのは、昭和11年からである。

さて、いよいよ研究の実務につくことになったが、何を専攻するかについては、当時の海軍ではすでに飛行機の振動問題が重要視されていたにもかかわらず、その方面の専門家が一人もいないからという理由で、それまで思っても見なかった振動の研究に従事することになった。

筆者の卒業した東大の船舶工学科では、当時「船体動揺および振動」という講義があったが、いわゆる機械振動とは縁の遠いものであって、機械振動学として体系づけられた講義は、まだどこの学科でもなかったようである。従って殆ど白紙の状態で、機械振動の勉強を初歩から始めねばならなかった。幸か不幸か、およそ反知性的な兵隊生活を1年間強制されたおかげで、極度の知識の飢餓状態に陥っていた筆者は、手当たり次第に振動の教科書や文献をあさっては読みふけった。

そのとき、たまたま出版されたばかりのProf. Den

Hartog の“Meehanical Vibrations”(1st.Ed.1934)に巡り会ったのは、筆者にとってこの上ない幸であった。この名著のおかげで完全に振動学のとりこになり、夢中で読み終わったときは、早くも一人前の振動専門家になった気がしたものである。

一方、実際の飛行機械体の振動試験は、海軍では筆者が関係するまえから幼稚ながら行われていたが、この試験を手がけることによって、振動現象を実地に体得することができたのも幸であった。この振動試験はその後次第に発達して、やがてフラッタの防止におおいに役立つようになった。

当初設計志望であった関係で、設計屋とよく馬が合い、彼らの求めに応じて気安く振動計算や実験を行って設計データを提供したり、相談に乗ったりしたためか、大変調法がられ、時ならずしてひとかどの振動専門家として祭り上げられてしまった。かくなっては、もはや振動から足を抜くわけには行かず、本来の設計者への夢ははかなく消えはてた次第である。

3 フラッタ事故に追われる top

やがて入手したのがフラッタの古典的文献であるR.A.Frazer&W.J.Duncan、The Flutter of Aero-plane Wings (British ARC,R&M No.1155,1928)である。これは著者らが、第二次世界大戦中、頻発した飛行機の不可解な空中分解事故の原因を調査した結果、それがフラッタと呼ばれる自励振動によるものであることを突きとめ、その基礎性質とその防止法について研究した結果を詳細に記述した、いかにもイギリス流の本格的研究報告であった。筆者はこの文献を読んでフラッタなる現象の基礎知識を与えられ、これにおおいに興味をおぼえ、日本でも同種の振動が起こらないかな、などと思ったりした。

はたしてその直後、昭和11年の終わりの頃であったと思うが、92艦攻(92式艦上攻撃機)で、空中分解には至らなかったが、急降下中全機体が大振動を起こすという本格的フラッタ事故が発生した。この飛行機は複葉で、このとき起こったフラッタは主翼翼組のたわみと補助翼回転との連成フラッタであった。ちようどこの種のフラッタを習いたての筆者は、得意で新知識を披露し、対策として補助翼をマスバランスさせることによって簡単に解決することができ、おおいに面目をほどこしたのである。ところがその後飛行機の速度が年とともに急速に上昇するにつれて、次から次へと各種の形のフラッタが発生し、筆者は終戦までその対策に忙殺されて、悲鳴をあげる始末になったのである。

前記の92艦攻に続いて、95陸攻(95式陸上攻撃機)および96陸攻も主翼曲げ−補助翼フラッタを起こしたが、速度は150〜200ktの範囲の低速で、性質は比較的おだやかであったため、致命的な事故にはならなかった。対策も補助翼のマスバランスで簡単に解決された。そしてその後製作された飛行機はすべて、補助翼をそのヒンジに対して静的に質量平衡させることによって、この種のフラッタを完全に消滅させることができた。

これで一安心しているところに、しばらくして出現したのが主翼ねじれ−補助翼フラッタであった。この種のものは300kt前後の高速で起こり、性質が激烈で、多くの場合、機体の空中分解により悲惨な結末を招いた。この典型的な例が零戦の事故である。

昭和16年4月17日、横須賀航空隊上空で零戦が空中分解して、操縦者の下川万兵衛大尉が殉職されたという通報をうけて、がくぜんとした。その前日、空母「加賀」の二階堂中尉操縦の同じ形の零戦が、木更津航空隊上空で訓練飛行中、高度5000mから50度の急降下に入り、高度2000m、計器速度約320knで引き起こしに入るや否や、操縦士は突如激動を感じて殆ど失神状態となったが、気がつくと補助翼が左右とも飛散していたという事故があった。この飛行機は中尉の沈着な操縦により辛うじて無事飛行場に着陸することができた。急報により筆者らは直ちに現地に飛んで、機体の破損状態などを調査して来たばかりのところであった。実は、下川大尉は零戦の育ての親であって、信頼感と責任感とから二階堂中尉の事故機と同形式の零戦に乗り、同じ操縦操作を試みた結果がこの悲惨な事故を招いたのである。

零戦(正式には零式艦上戦闘機)は、その前身である12式鑑戦(昭和12年度試作の艦戦)の時代から各種のきびしい飛行実験を経て、昭和15年(いわゆる皇紀2000年)に正式採用がきまり、すでにこの事故のときまでには約150機を生産しており、大陸上空の実戦でも数々の輝かしい戦果を上げていた。従って今になってこのような事故が起きるとは、だれしも夢にも思わなかったのである。この事故の模様とその前後のいきさつは、零戦の主任設計者である堀越二郎氏の名著「零戦」(昭和45年)に詳しく記載されているとおりである。

4 零戦の事故調査 top

空技廠では直ちに飛行機部研究課が中心になって、おおがかりな事故調査が開始された。最初は、主として筆者の主張によりフラッタに対する疑いは比較的軽く、むしろ事故機の少し前の機体から補助翼に取付られたパランスタブの作用による補助翼の空気力学的不安定現象とか、主翼のけたの材料や外板の沈頭鋲の工作技術を含めた強度問題などに疑いが向けられた。しかし実機を使った大形風胴での実験や、主翼の強度試験の結果、これらの疑いは次々と白になって行き、反対にフラッタに対する疑いが次第に濃厚になってきた。

筆者の当初の見解では、本機は補助翼を完全に静的にマスパランスさせてあり、地上振動試験の所見によっても、速度500kt以下では主翼のフラッタは起こらないであろうと考えていた。しかしその当時のフラッタ判定法はまだきわめて幼稚なものであって、機体の地上振動試験により、フラッタに入るおそれのある振動のモード(この場合は主翼ねじれ振動)を見出し、この振動数と主翼有効翼弦長(この場合は補助翼中央における翼弦長)の積に、H.G. Kussner がドイツでフラッタを起こした飛行機の振動試験の結果から求めた統計的係数(Lufo.4-6,1929)をかけてフラッタの限界速度を概算するという程度のものであった。

一方、風胴を使っての模型フラッタ試験も行われたことはあるが、実機との力学的相似性については全く不完全なものであって、単にフラッタの挙動を定性的に見るにすぎなかった。まして模型実験によって実機のフラッタ速度を推定するという技術はまだ世界中どこにもなかったのである。

しかしこの事故原因を究明するためには、とにかく、できるだけ力学的相似性を満たせた主翼模型を作って、フラッタ試験をやって見ようということになった。

このフラッタ模型の製作には、もっぱら当時の筆者の助手の田丸喜一君(前・東大航空学科助手)が当たったが、彼は天性の独創力と器用さとで、きわめて短日時でこの困難な仕事をやり遂げたのである。この主翼模型は1/10のスケールで、けたと小骨を木材で作り、外板は薄い絹の布に塗料としてカンテンの水溶液またはゴム液を塗るという独特のものであった。曲げ剛性の分布はけたの断面積を変化させて実物と合わせ、ねじり剛性の分布は絹布の張り方と塗料の塗り方とを加減して巧妙に合わせ、質量分布は桁や小骨に鉛の小片を分散して貼り付けることによって合わせた。そして最後に、曲げ剛性試験、ねじり剛性試験および振動試験を行い、実機の同じ試験結果と照合して相似性を確かめた。

さて、苦心の模型ができ上がり、飛行機部の工場の一角にあった小形風胴の吸口の前にセットして、いよいよ試験準備が終わったのは、6月上旬の残業時間のおそい時刻であったと記憶している。そのときの模型フラッタ試験の情景は今までもはっきりと目ぶたに浮かぶのである。

田先君がノヽンドルを回わして徐々に風速を上げて行く、期待と不安のまじった極度の緊張の中で、次第に風速が上がって行く。突如、補助翼が小きざみに振れ出した。よく見ると、主翼は見事にねじれ振動をしている。まさに主翼ねじれ−補助翼フラッグだ。やっぱりこれだった。これで事故原因がつかめたという安ど感と同時に、今までの筆者の不明に対する悔恨の情、機体の地上振動試験審査の主務者としての深刻な責任感、それらが筆者の頭の中を渦巻いて流れた。この時の複雑な苦しい気持は今だに忘れることができない。

この試験結果から求めた実機のフラッタ限界速度は、事故時の速度にほぽ一致することも確かめられた。またこの事故が第1号機から140機目ごろになって突然起こったのは、その頃になって補助翼に、操舵を軽くするために取付られたバランスタブによって、質量のアンバランスが生じ、そのためにフラッタ速度がやや低下したことと、今一つは恐らくその時分になって飛行訓練の方法に変化があったためではないかと思われる。というのは、急降下からの引き起こしの際に主翼上面の外板に生ずるおびただしいしわが主翼のねじれ剛性を低下させ、従ってフラッタ速度をかなり低下させることもこの時の調査で明らかにされたからである。

模型フラッタ試験終了後直ちに開かれた事故調査委員会で、この実験結果を隠さず発表し、筆者のそれまでの不明を深くわびた。かくしてこの事故は発生後2ヵ月足らずで完全に解決されたのである。対策としては、補助翼の釣合質量を増して、主翼のねじり振動に対して動的にバランスさせ、さらにある時期から後の機体には主翼の外板の板厚を増した。この事故以来、零戦はもちろん、すべての機種において主翼フラッタは姿を消したのである。

筆者はこの事故調査を通じて、技術というものが、たとえ研究の分野であっても、いかに真剣なものであるか、また、安全のためにはいかに細心、周到な注意が必要であるか、を肝に銘じて教えられた。そして、この事故に対し深く責任を感じてどんな懲罰をも覚悟していたにもかかわらず、何のおとがめもなかったのみか、多くの上司、先輩からかえって激励されたことは、まことに感激のきわみであった。ほんとに海軍というところは働きがいのあるところだと思った次第である。この事故を通じて得た数々の教訓は、その後の筆者の研究者としての人間形成に大きなプラスになったことは疑いない。

なお、前記の模型によるフラッタ試験は、その後海軍ではすべての試験機に対して必ず行われることになり、その技術は日本独自の進歩を遂げたのである。一方フラッタの理論計算の方も、当時の部下の松井信夫君(現・東急車輛技術研究室長)らの超人的努力のおかげで、コンピュータのない時代としては驚くべき進歩を遂げた。そして機体の地上振動試験および模型フラッタ試験の進歩と相まって、終戦の頃にはかなりの精度でフラッタ限界速度を推定することができるようになった。しかし結果的には、実際の飛行機の速度増加のほうが研究の進歩より早くて、次々と発生する新しいモードのフラッタに先を越されて、最後まで苦しめられたことは、まことにふがいないことであった。そしてあの終戦の際の悲嘆の中でさえも正直にいって、もうこれで二度と事故調査に追われないですむな、とホッとしたのが実感であった。

5 飛行機より鉄道車両へ top

さて終戦後、筆者は国鉄に入り、鉄道技術研究所で、それまでの飛行機の経験を生かして、鉄道車両の振動研究に従事することになった。ところが、それから間もなく昭和22年7月山陽線の光−下松間で旅客列車が脱線転覆し、多数の死傷者を出すという大事故が起こったが、この事故調査のためさっそく調査委員を命ぜられ、またまた事故に関係することになった。しかも、その後国鉄では貨物列車の脱線事故が頻発し、その事故調査に忙殺される破目になったことは、まことに皮肉なことである。

この光−下松問の列車事故は、D51形式蒸気機関車が重連で客車を牽引していたのが、機関車が真っ先に脱線し、続いて客車が脱線転覆して海中に墜落したものである。事故直後現場に駆けつけて調べていると、無残に破壊された線路の中で、特に筆者の目にとまるものがあった。それは、推定脱線箇所の先の軌道は寸断して散乱しているのに対し、その手前の部分は一応原形をとどめているが、そこの50mぐらいの間のレールが左右にサイン波状に大きく曲がっていることであった。そのとき同行した古くからの鉄道技術屋たちは、この事実に殆ど興味を示さなかったが、筆者には、これはD51が左右に大きく振動したために印加された痕跡に違いないと思われた。するとD51には高速で自ら左右に振動する本質的性向があるのではなかろうか。もっと一般的には、鉄道車両にも飛行機のフラッタと同様な自励振動が存在するのではないかとの疑いが頭に浮かんだのである。鉄道屋さん達は、筆者の考え方に全く否定的で、このレールの曲がりは事故の前から存在していたものが、脱線時のショックで顕著に現れたものであるという見解であった。

もともと鉄道車両には蛇行動と呼ばれる特有の左右動かあり、一方軌道には通称蛇行曲がりといわれる通り狂いが存在することは周知の事実であった。そのいずれが原因で、いずれが結果であるかが議論の分かれるところで、この場合、筆者は車両の蛇行動が原因であると主張したのに対し、古くからの人達は軌道の蛇行曲がり原因説をとなえて譲らなかった。もちろんこの議論は両方ともに一理があって、簡単に甲乙つけがたいが、筆者には当時の鉄道技術者に自励振動の概念が殆どないように見えたのが意外であった。

当時車両の蛇行動問題は、上記の事故は別にしても、客車や電車では旅客の乗りごこちの見地から、2軸貨車では脱線に対する安全上から最もやっかい視されているにもかかわらず、その性質や防止法について殆ど明らかにされていなかった。そこで筆者の最重点研究課題は、最初からこの蛇行動の研究に向けられたのである。

最初にまず蛇行動現象をよく観察することが必要であるので、飛行機の場合の模型フラッタ試験から連想して、模型車両転走試験装置なるものを作った。これはレールに相当する支持輪の上に模型車両の車輪を乗せ、模型は前後方向には連結棒で拘束し、左右方向には自由に運動できるようにして、支持輪をモータで回転させて、車両を相対的に走行状態にするものである。

この装置を使うと蛇行動の挙動が非常によくわかる。2軸車を例にとって一般的にいうと、まずごく低速のところでは、もちろん車両は安定状態にある。次第に速度を上げて行くと、ある速度で突然車体が大きく左右にふれ始める(これを車体蛇行動という)。さらに増速して行くと、この振動はしばらく持続するが、ある速度で急に消滅し、再び安定した走行状態にもどるが、もっと高速になると、今度は車体はあまり振れないで、車輪が激しく左右に振動する形のものが現れる(これを車輪蛇行動という)。この形の蛇行動はこれ以上増速しても消えない。 |

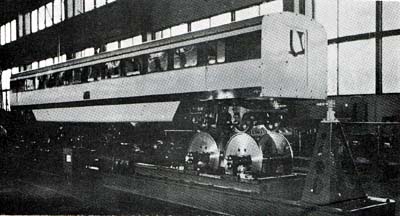

1/5模型の車両転走試験装置。この装置で車体が左右に振れる蛇行動の現象を解明し、その対策を講じることで安全で乗り心地の良い新幹線が開発された。 |

この実験は素人目にもおもしろいので数多くの人に見せ、蛇行動とは何かを啓蒙するにこの上なく役立った。この装置ができて以来、国鉄内で蛇行動はレールが曲がっていなければ起こらないという頑固な説は影を消したのである。なお、この装置は車両の蛇行動の研究にはきわめて有効であったので、最初に作った1/10模型用のものは、まもなく1/5模型用のものに置きかえられ、さらに後年後は実物車両を乗せて300km/hの高速まで走らせることができる大規模の車両試験台にまで発展した。これらは新幹線車両の開発には全面的に利用されたのである。

さて東海道新幹線の建設に当たり、常用最高運転速度210km/hの高速車両を設計するためには、車両の蛇行動防止が最重要問題の一つであった。そのために前記の転走試験装置による実験的研究と並行して、折から鉄研で実用に供されたコンピュータを使っての理論解折とおびただしい数値計算が行われた。さらに最終的には、前もって綾瀬−鴨宮間に建設された試験線上で、各種形式の試作台車をはかせた試験列車を走らせて、高速時の蛇行動に対する走行安定性を徹底的に調ぺたのである。これらの研究開発の概要は「東海道新幹線に関する研究開発の回顧――主として車両の振動問題に関連して――」(本誌、75-646、昭47-10)に記載しておいたので、ここでは省略する。

6 おわりに top

以上でわが国の機械振動研究の初期における筆者の経験の一部を、飛行機のフラッタと車両の蛇行動の問題を中心に記述して見た。これにより当時の機械振動の分野がいかに幼稚であり、そのために多くの失敗が繰返されながら、しかも着実に進歩してきた過程がうかがわれると思う。そして新技術の開発には、いかにそれに先行する地味でたゆみのない基礎的研究と、多くの失敗をも含めた経験技術の蓄積が大切であるかを理解していただけたことと思う。零戦での苦労は、実に20数年後になって、新幹線で報いられたといえるのである。

top

****************************************

|