|

****************************************

谷干城 小村寿太郎 ハリマン 原敬 十河信二 大橋忠一 斎藤実 河合良成 松岡洋右 マリク 野村吉三郎 近衛文麿 東条英機

岡田啓介 米内光政 鈴木貫太郎 阿南惟幾 迫水久常 畑俊六 大蔵公望 八田嘉明 永野護 B29爆撃機 東京裁判 辻政信 HOME

日本を敗戦に追い込んだB-29爆撃機

(戦略爆撃機B-29 ディビィト・A・アンダーソン著 大出健訳 昭和58年刊 p6-39)

1 まえがき

2 超空の要塞

3 開発の第一歩

4 機体製作と試験飛行

5 大規模な量産と改修

6 B-29の装備と性能

7 多種多様の電子兵器

8 すばらしい巨人機

9 超重爆のサムライたち

10 防禦火器の配置

11 集中射撃管制システムの採用

12 コンピュータ装着に懸命の努力

13 機銃射手たちの戦闘 |

B-29の爆撃記録(同書より抽出)

1944(s19)/4 インド東部の英軍チャラ飛行場にB-29進出

5/1 中国成都、広漢、新津、彭山の4空港にB-29進出

6/15 中国から日本の八幡製鉄所初空襲

6/10-

サイパン、グァム、テニアンを攻撃し日本軍から奪取

11/17,27,29

サイパンから中島飛行機武蔵野工場への初空襲

12/8,24 硫黄島日本軍飛行場大爆撃、12/13,22

名古屋三菱航空機爆撃

1945(s20)/1/19 明石川崎航空機爆撃

2/8

神戸の繊維、合成ゴム、造船所への焼夷弾攻撃、2/10

大田の中島飛行機攻撃

2/25 東京市街の焼夷弾による大空襲、4/7

中島飛行機武蔵野工場大爆撃

3/6 東京市街の焼夷弾の初めての夜間大空襲

3/11 名古屋、3/13 大阪、3/16 神戸の大空襲、3/19,5/14

名古屋爆撃、

5/11

沖縄に米軍守備隊設置、嘉手納、読谷、伊江島飛行場の使用開始

5/23 東京の工業地帯爆撃、5/29 横浜爆撃、 6/1

大阪爆撃

6/7- 大牟田、四日市、浜松、鹿児島4都市の焼夷弾攻撃

7/27 11地方都市に事前に避難するよう66万枚のビラを撒く、24時間後6都市攻撃、最終的に終戦までに57都市攻撃、うち富山壊滅

8/5 広島、8/9 長崎への原爆投下 8/15 日本降伏 |

1 まえがき top

第二次世界大戦の終末段階で、ボーイングB-29「スーパーフォートレス」を日本本土の爆撃に送りこんだ人たちは、無数のパイロットと会社事務員、爆撃手と技師、女子工員とオドンネル准将であり、さらには何十万人という中国農民と毛沢東であった。

中国人たちは自国内に飛行場群を建設し、インド人もそれにならった。米海軍建設旅団(シービーズ)は、マリアナ諸島の滑走路をならし舗装した。

米陸軍と海兵隊は、B-29の基地となるマリアナ諸島――グァム、サイパン、テニアン――を奪取した。

米海軍もこれに参加し、戦艦の艦砲射撃と空母搭載機による攻撃で、日本軍の戦力をたたいた。

いよいよB-29による作戦が始まると、米陸軍航空軍(USAAF=1947年、空軍として独立しUSAFとなる)と海軍との緊密な協力関係が生まれた。

B-29は敵艦船の位置その他の海上情報を、直接、海軍に連絡した。B-29は海軍の要員を乗せて、グァムから偵察飛行にも出かけた。 |

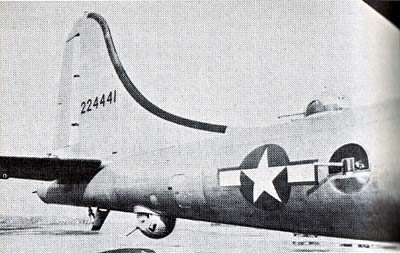

晴れ渡ったワシントン上空で爆弾倉庫を大きく開いてデモフライトするレントン工場製ボーイングB-27A-5-BN(製造番号42-93844)「スーパーフォーレス」は主翼桁の前後と後部に2つの爆弾倉があり、各種の爆弾を最大9800キロ搭載できた。

初期量産機のB-29の爆弾倉扉は、開閉に時間がかかる電気制御式であったが、後期の型は瞬間的に開閉できる油圧制御式となった。 |

B-29が日本近海への機雷敷設に参加するようになると、海軍の機雷専門家たちがB-29の部隊に配属され、空・海の協同作戦を展開した。

空・海協同救難作戦では、陸軍航空軍と海軍の飛行機が遭難機の捜索と位置確認を行ない、潜水艦その他の艦船が、救命ボートや遭難機からの乗員の救助活動に従事した。

「エノラ・ゲイ」号が広島への歴史的な飛行に飛び立ったときには、最初の原子爆弾「リトル・ボーイ」の組み立てと安全装置解除のために、海軍の核兵器専門家が同行した。

B-29の作戦行動は、終始一貫して陸海軍の協同作戦であった。もちろん、そこにはB-29自体、あるいはその作戦行動、さらにはその双方を自軍の手中に収めようとする、高度に政治的な動きがあった。

陸海軍間には数々の衝突、対抗意識、敵意、嫉妬が存在したことも否定できない。

しかし、作戦行動の現場で働く――そして死ぬ――B-29の乗組員たちは、陸軍や海軍や海兵隊の兵員、さらには工場の生産ラインの工員同様、自分たちには戦争に勝利を収める責任などないことを知っていた。

本書は、ボーイングB-29「スーパーフォートレス」の戦場での戦いだけに、焦点をしぼっている。そのため、B-29の戦闘場面以外での活躍の話は、残念ながら割愛せざるを得なかった。

実験機を運ぶB-29の姿や、冷戦期間中に北方基地から気象偵察に出かけた話もなく、現在、博物館にあるB-29や飛べる状態にあるB-29についても触れていない。

しかも、本書の紙数は限られている。従って、B-29の全戦闘記録を載せることは、どうやっても不可能である。

第二次大戦における米陸軍航空軍の活躍を描いた公刊戦史でも、B-29の活躍を概観するだけで400ページも費している。

当然、本書は、その一部分しか紹介することはできない。もちろん、その選択は著者自身の判断によるものである。

ボーイングB-29は第二次大戦の末期に登場し、最初はインドを経て中国から、後にはマリアナ諸島の島々から戦闘に参加した。朝鮮戦争のときB-29は、ふたたび短期間ではあったが、戦列に復帰した。

このときは、戦略空軍と極東空軍が爆撃作戦の責任をもたされた。

B-29の、実戦での活躍の期間は短かったが、その業績は数多く、甚だ偉大であった。本書は、当時の雰囲気を再現しようと努め、そのとき現湯にいた人たち自身の言葉で、B-29と搭乗員たちの物語を描こうと努めたものである。

――「スーパーフォートレス」は、ボーイングB-27「フライング・フォートレス」(空の要塞)の後に出現した本機の呼び名となったもので「超空の要塞」とでも言うべきか――

2 超空の要塞 top

B-29はシアトルに生まれ、ウィチタで成長し、日本の空で死んだ。

正式名はボーイングB-29「スーパーフォートレス」そして空の女王と呼ばれ、愛され憎まれた、不出来な女王だった。

長くてなめらかなボディは優雅そのもので、太陽の光を受けて輝いた。

スリムな主翼は、ゆるやかな後退角を持った先細で、楽々と飛びそうな感じを与える。

エンジンは、徴動だにしない主翼から突き出した4個の`巨大なナセルに収められ、それは、鉄、アルミニュウム、マグネシュウムの合金でつくられたシリンダー、歯車、ロッド、クランク・ケースや2個の過給機で大きくふくらんでいた。 |

ボーイングのシアトル工場で11月の霧に包まれて長身の美しい姿を見せる「スーパーフォーレス」試作1号機。この機は公式にはXB-29-BO(製造番号41-002)と呼ばれ、優美な胴体はオリーブ・ドラブ(濃緑褐色)とダーク・グレイで迷彩塗装されている。

三翅のプロペラを射撃管制手の照準用涙滴型張出し窓、固定式尾部緩衝装置を備えており、スペリー社製の回転式銃塔は引き込み式であった。(スペリー 1860-1930年、アメリカの電気技術者で、発明家であり、製造業者) |

沈頭鋲を使用した機体は、空気力学的になめらかだった。降着装置を下ろすと空気抵抗は2倍になった。

B-29は数々の記録を樹立した。最高高度、最大速度、最大爆弾搭載量、最大の金属製プロペラ、最大のカウル・フラップ、最も重く最も長いアルミ型押し成形板。

そしてハイライトは、世界最初の――ついで第2番目の――原子爆弾の投下。B-29は、米空軍(USAF)が長い困難な試練を経て、独立した組織となる転回点としての役目も果たした。

以下、最初のスタートから見てみよう。

3 開発の第一歩 top

米陸軍航空隊〔USAAF=陸軍航空軍の前身〕は、急速に発達してきた空の兵器の必要性を研究するため、何度も、将校たちからなる委員会を組織してきた。

1939年6月上旬、このような委員会のひとつが、未来の航空機開発の目標を審議し始めた。

同月末に発表された報告書は、今後5年間に、中型もしくは大型の長距離爆撃機を開発することを、最大の目標にかかげていた。

1939年末、H.H.アーノルド陸軍少将は、長距離重爆撃機の試作入札を取りしきる権限を得て、当時、オハイオ州・ライト・フィールドの物資調達本部にいたドナルド.L.プット大尉に命じて、来たるべき重爆に必要な軍事的性能を書き上げさせた。これに基づき、1940年1月29日、陸軍航空隊はR-40B試作要求書を多数の航空機製造会社あてに郵送した。

ボーイング、コンソリデイテッド、ダグラス、ロッキードの4社がこれに応えた。

この要求書がワシントン州シアトルにいたボーイング社社長フィリップ.G.ジョンスンのデスクに届くには、やや時間がかかった。ジョンスンが、これを受けとったのは2月5日のことだった。

要求書は、そのころ就役したばかりのB-17より、速度においても爆弾搭載量においても優る、航続距離約8500キロの重爆撃機の設計を求めていた。しかも、30日以内に提出せよ、というものであった。

ボーイング社は、期日まで1週間の余裕を残して、モデル341の設計案を提出した。

これは時速640キロ以上、爆弾搭載量900キロの性能をもっていた。

同社にとって、これは全くの新しい挑戦というわけではなかった。

1938年3月に、同社はB-17のキャピンを与圧式にするよう求められ、このためすでに2つの試みが平行して行なわれていた。ボーイングXB-15をモデル316に、B-27をモデル322に設計変更する試みである。

ボーイング社は、この経験を生かして重爆撃機の構想を煮つめ、1939年1月には、すでにモデル333を設計していた。

これは双発機で、2つの爆弾倉、尾部銃座、トンネルでつながれた2つの与圧式乗員室を装備していた。

この設計が、さらに洗練されてモデル334Aが完成した。

翼面荷重の増加その他の手なおしを受けた334Aは、あとからみると、B-29の本当の祖先であった。

同年8月には、モデル341が完成、これは翼面荷重約430キロ・平方メートル、乗員12名、900キロの爆弾を積んで航続距離8500キロの性能だった。12月には、ポーイング社は自社の負担で、モデル341の実大木型模型の製作を開始した。

1940年の4月ころまでには、現代戦の実際の様相が明らかになってきた。

大戦初期のヨーロツパでの戦闘は、当時の飛行機の多くの欠点を明らかにした。

旧式な燃料タンク、まったくないに等しい貧弱な装甲、小口径の機関銃などである。

陸軍航空隊はこれらの必要性を認識し、先の要望を手なおしする指示を入札会社あてに送った。

その中には、燃料もれ防止タンク、装甲、大口径の機関銃と機関砲、複数の銃座を装備することが含まれていた。

こうして、ボーイング社のモデル345が完成した。

同機はライトR-3350複列星型エンジンをもち、2連装機関銃を装備した4基の引込式銃座と、機関銃2挺と機関砲2門を装備した尾部銃座をそなえていた。

また、与圧式キャビンをもち、総重量1トンの爆弾を積んで9800キロの航続距離をもっていた。

最大爆弾搭載量は7300キロ、乗組員12名、降着装置は3車輪式で、各脚柱には2重の車輪が付けられていた。全幅43.03メートル、全長28.35メートル、計画自重4万4300キロだった。

1940年5月11日、ボーイング社はモデル345の設計図を陸軍航空隊に提出した。

5月末、ボーイング社とロッキード社が競争入札で選ばれ、ボーイング社のモデルE45の方が優秀とみなされた。

陸軍航空隊は同モデルをXB-29(Xは試作機を意味する)と命名、プット大尉を計画責任者に任命した。

5 大規模な量産と改修 top

XB-29の試作2号機は、1942年12月30日に初飛行を行なった。

しかし、それから2ヵ月もたたないうちに2号機は火災を起こし、アレン以下のテスト・パイロットたちが死んだ。

1番エンジンが火災を起こし、主翼に燃え移ったためである――それはB-29を悩ますことになる数々の事故の第1号であった。

XB-29の試作3号機は、1943年6月16日に初飛行を行ない、7月中にボーイング社のウィチタ工場は、陸軍航空軍に7機のYB-29〔Yは増加試作機の記号〕を納入した。

ボーイング社のシアトル工場は、わずか3機の試作機しか生産しなかった。

B-29の量産は、ボーイング社のレントン新工場(ワシントン州)とウィチタ工場、ベル社のマリエッタ工場、マーチン社のオマハ工場で行なわれた。

ボーイング社のウィチタ工場は、1944年3月1日までに、最初の175機のB-29を軍に引き渡した。

これが第58爆撃航空団に配備された最初のB-29で、この航空団はB-29を運用する最初の部隊となった。 |

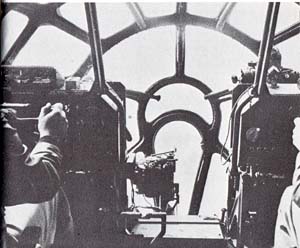

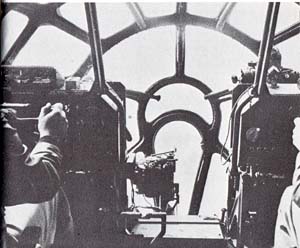

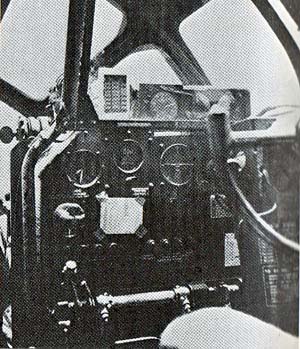

「スーパーフォートレス」の操縦席は機長席(左)副操縦士席(右)ともに、温室のようなガラス張りの機首部分を通して、前方および上方の視界が特にすぐれていた。

当時、極秘であったノーデン式爆撃照準器が操縦席計器盤の間から剥き出しのまま見えている。 |

しかし、これらのB-29は、すぐ実戦に使えたわけではなく、まだまだ大幅な改修が必要だった。

1945年2月には、1000機目のB-29が納入され、翌月には、ウィチタ工場だけで月産100機の体制が完成した。

7月には、ウィチタ工場は、1日あたり4機強を生産した。

契約では、1947年すまでに総数6289機が引き渡されることになっていた。

しかし、実際に生産され納入されたB-29は結局、3960機であった。

生産だけがB-29の物語というわけではない。機体改修は、多数の人間と多くの時間を必要とする。

第二次大戦の後半を通じてB-29の改修計画は、この種のものとしては最大規模のものだった。

アラバマ州バーミンガムの米陸軍航空軍の改修センターでは、9000人がB-29の改修に取り組んだのである。

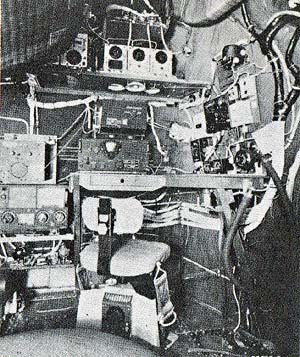

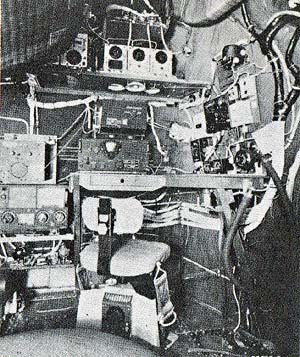

下:トランジスター以前は真空管の時代であり、B-29の通信士席にある黒い箱は無数の真空管を内蔵していた。

主受信器は中央テーブルの奥に、上部にはアンテナ切換え器が装置され、酸素供給システム、機内電話の制御盤、吊り下げ式アンテナ作動装置や各種各様のノブやダイアルがあるため送信器は右側に装置されている。

|

|

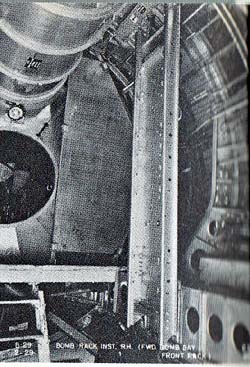

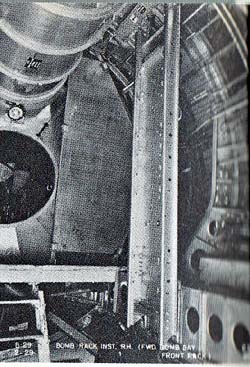

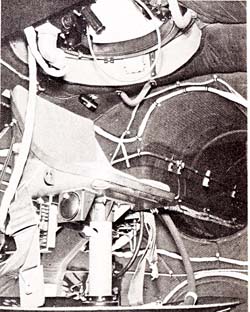

「スーパーフオートレス」の爆弾倉は直線的構造であった。

水平な翼桁の前後に爆弾を収納する区画があり各種爆弾を掛け金で吊す垂直の爆弾架かある。

だが、この写真はB-29のこの部分の弱みをも示している。

油圧パイプ(全部で目本)、コード(3本)、操縦索(20本)が胴体を沿って走っているからである。

与圧隔壁が左にあり、その中央は曝弾倉への通路になっている。

その上に前後の与圧キャビンを結ぶ長い与圧式トンネルがある。 |

|

|

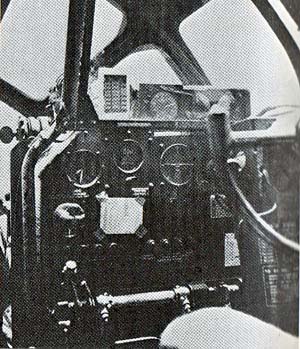

文字どおり簡素な形態のまま量産されて戦火をくぐってきたこの機の操縦席と、ボーイング社提供の写真(2つ上)とを対比されたい。

対気速度が300ノット(約480キロ/時)を越えぬようにつけられた目印を含め、指示警告用のテープ張りのメモなどが見え、塗装は剥げている。

無線のコール・サイン69760はウィチタ工場製のB-29-60-BW(製造番号44-69760)であることを示している。 |

6 B-29の装備と性能 top

「スーパラオートレス」は、全幅43.05メートル、機首の先端から尾部銃座までの全長は30.17メートルあった。

地面から高い垂直尾翼上端までは8.46メートルもあり、ボーイング社の広報マンが好んだ言い方にならえば「3階建ての家に匹敵する」高さがあった。

総重量的54トン、全備重量61トンが設計上の数字であったが、実戦では64トンもの重量に達し、時には、それ以上にもなった。

B-29には主翼の細部の構造が異なる3種の型があった。

標準型はウィチタ、マリエッタ、オマハで作られ、左右一体の中央翼部分を持ち、その両側に外翼をつけていた。

B-29Aは、レントン工場だけで生産された型で、主翼は5つの構成部分からなっていた。

B-29の燃料タンクの容量は9363ガロン、一方、B-29Aのそれは9150ガロンであった。

B-29Bは夜間攻撃用の特別な型で、レーダー照準による精密爆撃を可能にしたものだった。

この型では、尾部銃座を残しただけで、他のすべての武装が取りはずされた。

レーダーはAN/APO-7「イーグル」を搭載、ほかに、より正確な飛行を可能にする改良型ロラン・システム〔電波方向探知装置〕と尾部銃座の夜間照準用のAN/APG-15Bレーダーを装備していた。

エンジンは4基のR-3350(この数字は総排気量を立方インチで表わしたもの)で、ライト社が開発した強力な新型エンジンであった。

型式は複列星型のT8気筒で、排気はダクトによって2基のゼネラル・エレクトリック社製B-11ターボ過給機に導かれ、高空での飛行性能をアップした。

2基の過給機はミネアポリス-ハネウェル社製の電子装置で自動制御されていた。

エンジンの下には2筋のオイル冷却器と過給機使用時のための中間冷却器1基がつけられていた。

エンジン出力は離昇時で2200馬力、巡航時で最高2000馬力、過給機は高度一万メートルまで海面での出力を維持した。

ライト(Wright)エンジンはロング(Wrong-誤りだらけの)エンジンと呼ばれたり、火炎放射器と呼ばれたりして、その評判はさんざんだった。

このエンジンは地上では強烈な熱をもち、シリンダー・ヘッドを正常の温度にするためだけでも、シリンダー・バッフルとカウル・フラップの設計変更を必要とした。

後にはトラブルも減って信頼度も増したが、第二次大戦中は、まったく厄介ものであった。

「エンジンの火災は、大問題だった。マグネシュウム合金部分が燃え出すと、もう手が付けられなかった。ある夜、私の機はプラットで訓練中に、衝突でエンジン火災を起こした。消防車が到着して、ありったけの消火液をかけたが、炎の勢いはちっとも弱まらなかった。

われわれは、ある夜サイパンにいて、向かいのテニアン島から第58、第313爆撃航空団が離陸するのを見ていた。

そのうち5機のB-29が、滑走路上と、テニアンとサイパンの間の海の上で火を吹いた。

戦争もとっくに終わって、最後のB-29がサイパンを離れたとき、離陸して空に浮んだと思ったら、4番エンジンが火につつまれた」(H.W.ダグラス、第497航空群第869飛行隊)

XB-29のエンジンはR-3350-13型、YB-29はR-3350-21型、量産型B-29はR-3350-23型、B-29AはR-3350-57型を装備していた。

プロペラは、試作機では直径5.18メートルの3枚羽根、量産機では直径5.05メートルの4枚羽根で、ハミルトン・スタンダード油圧式可変ピッチ・プロペラだった。

このプロペラには調速機と、ピッチ変更とフェザリング(停止したプロペラの抵抗を減らすためピッチを進行方向に対して平行にする)のための油圧調整装置がとりつけられていた。

エンジン・ギヤ比は0.35、つまり、プロペラはエンジン回転数の約1/3強の速さで回転した。

離陸時ではエンジン回転数は毎分2800、プロペラの回転数は毎分980、巡航時の最少エンジン回転数が1400のときは、プロペラの回転数は490強であった。

戦争の末期には、B-29のうち、特に第509航空群配属のものにはカーチス電気式可変ピッチ・プロペラが装備された。

これはブレーキ効果を増すためのリバーシブル・ピッチ〔逆ピッチ可能〕のものであった。

また、羽根の付け根の部分にカフ〔整形おおい〕をもち、カウリングを通る空気量を増して冷却効果を上げていた。 |

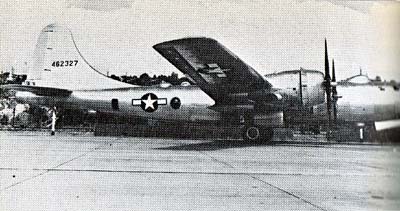

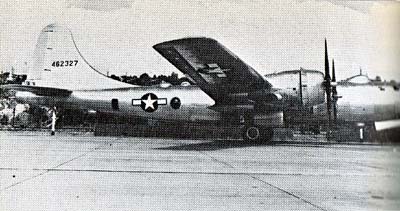

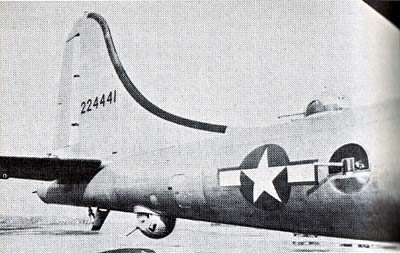

「チャレンジャー」号はジェイムズ・H・ドウリトル中将の乗機で非武装であった。彼は1945年7月中旬以降、沖縄の第8航空軍司令官であった。

この機は他の標準型B-29B同様、胴体上部および下部の回転銃塔を備えていない。

レントン工場最後の生産機(製造番号44-62327)がライン・オフしたところて改良のあとが見られる。

ハミルトン・スタンダード油圧式プロペラは、カーチス製可変ピッチ反転型電気制御式プロペラに変更され、頂部の平らな初期の展望塔の風防は半円球状の流線形に改められている。

このB-29の胴体下面には、精密爆撃用レーダー・システムのAN/APO-7レーダーの矩型翼状のレドーム(アンテナ部分を収める場所)が懸吊されている。

このレーダ−は実戦用B-29Bにのみ装備された。

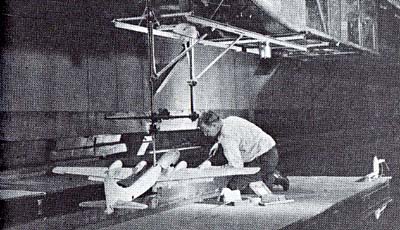

この2枚の写真はマーチン社製とみられる標準型B-29に試験用に装備されたもの。

戦争末期にサイパン基地から出撃する第498爆撃航空群第873爆撃飛行隊のB-29.主翼下部にAN/APO-13レーダー・アンテナを収めるドームが、はっきり見える。

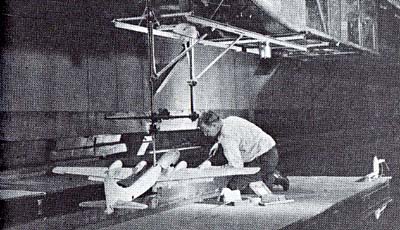

予想された問題――海洋への不時着水については、ヴァージニア州ラングレイ基地で、当時のNACA(全米航空諮問委員会)によって、ラングレイ記念研究所で多くの模型機を使って研究された。

実機どおりに縮小された模型が懸吊装置に吊るされて移勤し、実機の着水と同様の失速速度でタンクの水面に投下された。 |

7 多種多様の電子兵器 top

B-29には、豊富な電子機器が装備された。戦術が高度化するにつれて、索敵と敵防禦網からの脱出のために、各種の無線機器、レーダー装置がつけ加えられた。

そのほかにも、爆撃システムを改善したり、航法士が位置確認をしたり目標をより正確に見つけたりするための装置が設計された。

B-29の初期型では、長距離航法としてAN/APN-4ロラン航法が用いられた。

後期型には、APN-9が装備された。APN-4はフィルコ社製、APN-9はRCA社製であった。

爆撃と飛行のための主なレーダー装置は、ベル電話研究所とマサチューセッツ工科大学(MIT)放射線研究所が開発したAN/APO-13であった。

これは80センチのレーダー・アンテナをもち、2つの爆弾倉の間に設けられた半球状のレーダー・ドームに収められた。

戦時中に発表された写真では、しばしば修正によって消されているが、マリアナ諸島配備のB-29では標準装備だった。

AN/APO-7「イーグル」爆撃照準・航法用レーダーも、MIT放射線研究所とベル電話研究所で開発され、APO-13と同様、ウェスタン・エレクトリック社で生産された。

これは第315爆撃航空団所属のB-29に装備され、レーダー照準の夜間爆撃に使用された。

「イーグル」レーダーは、B-29の胴体の下部に吊り下げられた翼状のケースに収められていた。

このケースは約5メートルと80センチの矩型で厚さはわずか20センチ弱だった。

前部は白いプラスチック製のレーダー・ドーム、後部は普通のアルミ合金製であったが、実戦ではB-29の機体同様、全体が真っ黒に塗装された。

戦争末期には、レーダー照準の機銃が第315爆撃航空団所属のB-29に装備されたが、実戦で役立つには遅すぎた。

ゼネラル・エレクトリック社製のこのレーダーは、尾部銃座から完全に離れて、主翼部分の胴体下部につけられた球状のレーダー・ドームに収められた。

SCR捜索レーダー・システムは2本のアンテナ(2極アンテナとウィップ・アンテナ)をもち、航法士と機関士の近くの機首の両端に装備された。

このフィルコ社製システムは、レーダーで捕捉した飛行機の距離と方角を測定するのに用いられた。

RCA社製のSCR718-Cレーダ高度計は、主として爆撃のために、地上からの絶対高度を測るのに使用された。

また、その数値は偏流計のデータと合わされて、対地速度と針路を計算するのに使われた。

B-29には、地上基地ならびに他機との交信のために、普通の無線電話装置が搭載されていた。

当時の無線機は真空管を使っていたから、装置はかさばって重く、こわれやすく、信頼性にとぼしく、性能も限られていた。

ジェット機時代とちがいスピードも遅かったので、B-29は多くの外部アンテナをそなえ、その中には胴体と垂直尾翼とを結ぶ1本の長いワイヤも含まれていた。

|

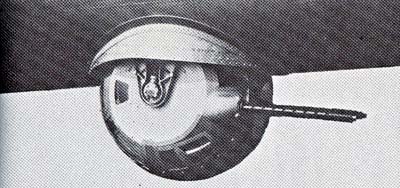

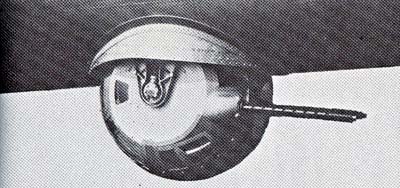

初期のB-29の尾部銃座は、写真のように20ミリ機関砲|門、12.7ミリ機関銃2挺であった。しかし両者の弾道、弾丸の相違と機関砲の装填の問題および後方防禦には二連の機関銃で充分であるとして、戦闘地区では機関砲は取り除かれた。

|

|

エンジン停止時のB-29の性能は危険をはらんでいた。

このアリゾナ砂漠上空のような味方地区の整備された環境の中でのテストと、実戦の情況とは全く違う。

この機はエンジンは1基で飛び、2、3、4番エンジンは停止している。

この機はマーチン社オマハ工場製のB-29-MO(製造番号44-27274)。

実戦ではエンジン3基で、時にGには2基でも帰還できようが、1基では……あまり聞いたことがない。

|

上部射手の操作で上に向けられた二連装12.7ミリ機関銃。照準器で一部かくれているが射撃統制手の頭が風防の中に見える。

|

|

尾部銃座の20ミリ機関砲1門と12.7ミリ機関銃2挺にカバーがかけられている。

ワシントン州のボーイング社レントン工場のラムプウェイに駐機しているB-29A-1-BN(製造番号42-93838)の尾部。

尾部射手の非常脱出用ハッチは昇降舵と胴体の間の整流構造の上にある

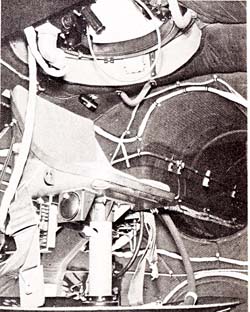

”床屋の椅子”と呼ばれたのが中央射撃管制手の席であった。

その席はB-29の前部と後部を結ぶ与圧トンネルの入口の向かい側にあった。

中央射撃管制手は各鉄塔や射手の射撃方向を決めるスイッチ盤を操作し、さらに上部後方鉄塔を操作するのが基本的任務であった。 |

|

8 すばらしい巨人機 top

新しいB-29が配属されたとき、それは予想どおり、あらゆる点で不完全なものだった。

いくつかの成形板と小さな付属品がついていなかった。

われわれはパーツを捜しまわってそろえ、みがきをかけた。プロペラの端にワックスを塗る奴もいた。

私は車輪中央のプラスチック部品のうしろのB-29という印刷文字の下に、妻の写真を一枚張りつけた。

私は今でも、この部品をもっている。それはいつでも私と共に飛んだのだ。

コックピットに入ったとき私は、操縦席にすわる前に一枚の請求書をどけなければならなかった。

それはボーイング社が陸軍あてに出したもので、B-29一機あたり100万203ドル50セントと書かれていた。

われわれは、その機に乗ってグアムに向かった。到着するとすぐ、われわれの機ばかり出され、その夜、別の乗組員が乗って発進して行った。

翌日、帰還を待っていると、着陸姿勢をとったわれわれの機は穴だらけで、爆弾倉の扉は開いてぶら下がったままだった。

われわれがその機を飛ばす機会は2度となかった。

私は1941年以来、陸軍航空軍に所属し、数々の飛行機に乗った。

しかし、B-29ほど挑戦的で興奮をおぼえさせられた飛行機はない。私はB-29を憎み、そして愛した。

われわれはB-29の最新の(そしてまだ試されたことのない)技術とそのスピード、乗り心地と武装に驚嘆した。

B-29は極端なまでに粗野で、いつも予想外のことが起こった。

飛ぶたぴにトラブルが発生した。不時着はいつものことだった。

われわれは時々、日本と戦っているのか、B-29と戦っているのか、と自問したものだ。

一般の人びとは、重爆撃機のパイロットというものを、律義ばかりで融通のきかない人種という色眼鏡で見ている。

しかし、われわれは当時、いわば最高の戦闘用飛行機に乗っていたのだ。

身が軽いときB-29は、機動性さえそなえていた。

射手とその兵器はきわめて優秀で、1000メートルも離れたところで日本の戦闘機のパイロットを脅かし、コースを変えさせることができたのだ。

われわれは、必要なときには密集編隊を組んで飛び、目標に向かってまっしぐらに進んだ。

もちろん私は、決して編隊から離れたりはしなかった。が、編隊から離脱して日本の戦闘機と渡り合えないことは不満だった。 |

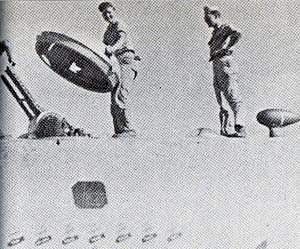

武装の変換も考えられ機上テストも行なわれた。

このエマーソン、マーチン、スペリイの鉄塔の組み合わせも、その計画の一環であった。

機首装備は一対のエマーソン製の鉄塔で、リモート・コントロールされ、それぞれ各1挺の12.7ミリ機関銃を装着していた。胴体上部の前後の鉄塔はジェネラル・エレクトリック製からマーチン製の有人鉄塔に、胴体下部のものはスペリー製に変えられた。

さらに側面のプリスター(半球状の張出し窓)は12.7ミリ機関銃を装着する柔軟な一枚板に変えられた。

これらの武装は、ウィチタ工場で生産された第72次量産機B-29-BW型(製造番号42-24441)で実施された。

この3枚の写真は1944年10月7日に撮られたものである。 |

いわゆる”ヤマアラシ”任務と呼ぶ、独立した編隊で、各個の目標に対して作戦するときには、これを仲間うちでは”政府の時間”による飛行と呼んだ。

目標を離れたときは”自分の時間”だった。

このときには、われわれはやたらスピードを出したり気まぐれに飛行したりして、曲技飛行まがいのことをやったりした。

B-29は、本当に戦闘機のように飛べた。身軽なら、水平飛行でも降下飛行でも、すごいスピードが出た。

かって試験飛行をしていたとき、海軍のグラマン「ヘルキャツト」戦闘機2機を前方に見て、われわれは急上昇反転をやってのけた。

グラマンのパイロツトたちは、4発の巨人機がうなりを上げて上昇反転するのを見て、肝をつぶしたにちがいない。

巨人機なのにB-29は、実に見事な急上昇反転をすることができた。

そんな飛行をしても、機内は全く整然としてもとのままだった。(チャールズ.B.ホークス、第29航空群第43飛行隊、機長)

9 超重爆のサムライたち top

B-29で訓練を始めた乗組員たちは、この飛行機が持つさまざまな性能の限界を知った。

出力を上げすぎてはならないこと、着陸時の重量制限をきちんと守る必要があること、スピードその他の飛行状態を示すメーターを軽んじてはならないこと。

実際の戦闘に加わったとき乗組員たちは訓練時と全くちがうことを学んだ。

パイロットがB-29を逆さにひっくりかえすことなど考えられもしなかったが、激しい焼夷弾爆撃による乱気流は、B-29を逆さにひっくりかえした。

エンジンはフルパワーで回転させられ。機体は、ボーイングの設計者を震え上がらせるほどの応力に耐えることが要求された。

しかし、B-29は設計者が考えた以上の能力を発揮し、頑丈な機体は次次と乗組員を乗せて帰還した。

パイロットたちは、訓練時には禁止されたことさえ、やればできることを知ったのだ。

B-29が発進を終えた直後、1機が着陸姿勢で戻ってきた。パイロット――中佐で、名前を知りたいものだが――は見事な着陸を行ない、駐機場まで機を持って行った。彼は整備主任を呼び出し、直ちに何かを修理するよう頼んだ。

整備主任が、どうしてそんなに急ぐのか、と尋ねると中佐は、もう一度離陸して編隊に追いつきたいのだ、と答えた。

整備主任が言った。

「中佐殿、御存知のとおり、燃料をもう一度補給して、爆弾を、もう一度積むには、かなりの時間がかかるんですよ」

「全部積んだままなんだ」と中佐は答えた。

満載のB-29を万一、無事に着陸させることが、できなかったとしたら!(H.W.ダグラス)

ジョー・クランプ少佐は、いつでも自分のサインの後にWGA(世界一の飛行士の略)とつけ加えていたが、まさにそれに恥じない人だった。

彼は若い乗組員たちをひきつれて、3日間に5回も出撃したのだ。

B-29のパイロットたちは、みな離陸時に速度を増すために、サイパンの高い崖を利用した。崖っぷちのほんの少し手前で離陸して、それからスピードを増すために機首を下げた。

クランプ少佐は、いつもギリギリのところまで崖の高さを利用していた。

あるとき彼はやりすぎて、機体は水切りの石のように海面をスキップした。胴体部の射手たちは、座席に水が入った、と報告してきた。

衝撃でレーダードームは吹っとび、爆弾倉の扉はゆがみ、内側の2つのプロペラの先端がひんまがった。

それでもクランプ少佐は、出撃を中止したりはしなかった。

往復4800キロに達する出撃を終えて帰った少佐は、後の報告書で「機体がいくぶん揺れた」と報告しただけだった。(ドン・ミラー、第498航空群第874飛行隊、足部射手)

私はATQ-13レーダーを検査するためのテスト飛行に参加し、射撃管制手の席にしばらく座っていた。

するとカモフラージュした4機のP-47戦闘機が急接近してきた。

われわれのパイロットは、やりすごそうとしたが、4機はうるさくつきまとってきた。

うんざりしたわれわれは機首をわずかに下げて、エンジンをフル回転させた。すぐにわれわれは2機の戦闘機をひきはなし、最後には残る2機も振り切った。

われわれは全速で高度6600メートルまで、ゆるい角度で上昇した。

パイロットが航法士に、そのときの速度を尋ねると、時速760キロという返事がかえってきた。(H.W.ダグラス)

10 防禦火器の配置 top

航続距離の大きさと、機内を気密に保つ必要性が、B-29の遠隔操作式の武装の発達をうながした。

B-29の航続距離では、全行程を戦闘機で護衛することはできない。

そこで、強力な火器による効果的な防禦が必要となったのである。

また、気密性を保つ必要性から、射手は通常の爆撃機のような銃座にすわるわけにはいかなかった。

遠隔操作システムによって、射手は気密室内にすわり、気密室外部の独立した銃塔を操作した。

ベンディックス、ゼネラル・エレクトリック、スペリイ、ウェスチングハウスの4社がB-29の武装システムの受注で競り合い、スペリイ社が勝って最初の契約を獲得した。

その結果、試作機のXB-29の3機には、四方が見渡せる引込式の銃座を持つスペリイ・システムが採用された。

しかし、後の量産機には、ゼネラル・エレクトリック社のシステムが使われた。

B-29は5ヵ所(胴体上面の前後部、下面の前後部、尾部)に火器を備え、5ヵ所に照準器をそなえていた。 |

「ヘーイ、のぞくなったら!」「何してるか見てるんだ!」

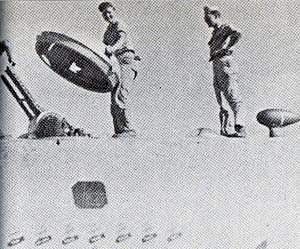

彼らのしているのは、ウィチタ工場製B-29-41−BW(製造番号42-24623)「サンパー」号の上部前方銃塔の四連装「2.7ミリ機関銃への装弾作業である。

装弾中は防禦掩蓋が取り外されている。 |

銃塔のうち、4ヵ所は射手が、もう1ヵ所は爆撃手が担当した。初期のB-29では、上部および下部銃塔には連装の口径0.5インチ(12.7ミリ)機関銃、尾部には同様の連装機関銃に加えて20ミリ機関砲1門が装備された。

実戦に使用して、日本の戦闘機が編隊の真正面から攻撃してくることがわかったので、機体上部前方の機関銃は4挺となり、足部の200ミリ機関砲は、給弾の不具合と弾道が機関銃と異なるという理由から取りのぞかれた。

当初、陸軍航空軍には、弾道計算にコンピューターを用いる考えはなかった。

射手が目で見て計算するシステムを採用するつもりであった。

ところが、後の計画では、射手が2つの銃塔を操作する必要性が盛りこまれた。

どんなに熟練した射手でも、2つの銃塔の全く異なった条件の弾道計算を、同時にこなすことは不可能である。

こうしてB-29の射撃システムにはコンピューター制御がとりいれられ、もし1人の射手が負傷して自分の任務をこなせなくなったときは、他の射手がかわりに、その銃塔を操作できるようになった。

11 集中射撃管制システムの採用 top

このシステムの主役をつとめたのが、集中射撃管副手である。

射撃管制手は胴体上面後部の火器のすぐ前に突きでた半透明の展望塔の中にすわったが、この席は”床屋の椅子”とも呼ばれた。彼は、すべての銃塔の射手を指揮する主射撃盤を操作した。

上面前部の銃塔の第一責任者は爆撃手で、射撃管副手が第二の責任となった。

上面後部の銃塔の責任者は射撃管副手であった。

下面前部および後部の銃塔は、2人の側面射手に割りあてられ、どちらの射手も側面からの攻撃に対して、一方または両側の機関銃を操作することができた。

このうち下面前部の銃塔は、爆撃手が第二の責任者をつとめた。尾部銃座は尾部射手の責任であったが、2人の側面射手は、どちらも尾部機関銃を操作することができた。

機関銃の照準器にはデッドマン・スイッチ(緊急切り換え用)がつけられていた。

従って、もしある射手が任務遂行不可能の状態におちいったときは、自動的に第二の責任者が肩がわりした。

照準器は反射式で、焦点が無限大に合わされていたので、射手は両眼を開けたまま使用することができた。

照準器には、弾着点と、それを囲むオレンジ色の点からなる円が写しだされた。射手は敵機の翼幅を設定し、照準器を手動でその数字に合わせた。

敵機が見えると、この装置は射手の右手にある距離ノブによって始動され、オレンジ色の円が敵機の主翼のまわりをとりかこむ。 |

サイパンの第500爆撃航空群のB-29の尾部銃座の機関銃を点検し、20ミリ機関砲のドラム型弾倉に装弾する兵器係下士官。 |

射手は敵機が近づくにつれて、このオレンジ色の円の直径を刻々と変え続け、同時に弾着点をとらえ続けて、敵が射程に入れば親指で発射ボタンを押して射撃する。

弾道計算を含むすべての必要な計算は、床下の”ブラックボックス”に収められ装甲で保護された、アナログ・コンピューターーによって行なわれた。

12 コンピューター装着に懸命の努力 top

第二次大戦当時の標準から見ると、B-29は特別に精巧な防禦システムを持っていた。

陸軍航空軍のある将軍が、B-29のすべての銃塔が6個の真空管を持ち、そのうちの1個でも駄目になると銃塔が使えなくなるのを知って、目に恐怖の色を浮かべたことを私は憶えている。

銃塔システムの量産の決定がなされてから12ヵ月後か18ヵ月後に、アナログ・コンピューターを急速に量産する決定がなされた。

最初のコンピューターは、アラバマ州バーミンガムの改修センターで取りつけられ、私はゼネラル・エレクトリクク(GE)社の技術責任者として、それに参加した。

陸軍航空軍は、最初のB-29航空団をインドヘ送りこもうと必死になっていたが、多くのシステムの調子が悪いことは、明白だった。

K・B・ウルフ准将は、関係各社の社長を呼びあつめ(私の記憶では午前3時だった)、事態の重大性を強調して、各社に対してシステム整備のための技術者チームを派遣するよう求めた。

私はバーミンガムからB-29に乗せられたが、途中でパイロットが気を失い、あやうく墜落するところだった。

われわれのチームはカンザス州の4つの町に送りこまれた。

それぞれの町の近くの飛行場にはB-29が待っていた。 |

四連装12.7ミリ機関銃の中でも、上部前方銃塔には誤って自機を撃たぬようにカム制限機構が設けてあった。

簡単な機械的安全策である。 |

われわれは18時問交替、時には24時間交替で働いた。くたくたになって、もう動けなくなると小さなホテルに戻り、交替員を起こして、まだ暖かいベッドにもぐりこんだ。

大雪と強い風で、こごえそうな寒さだった。私はB-29の尾部にすわり、不良接続部分のハンダづけ作業をしていたが、手袋をはめた手でハンダごてを握って暖めなければ、仕事ができなかったことを憶えている。

B-29は吹きさらしの外気の中に置かれ、いくつかのガス・ヒーターで暖房されてはいたが、このヒーターを動かすための発電機のガソリンが、次々となくなるため、半マイルも歩いてガソリンを手に入れて帰って来るまで、仕事を中止せざるを得なかった。

GEシステムの状態は、全くひどいものだったが、他のシステムについても、同じだったと私は思う。

新米の工員たちによる配線は、時々まちがった端子につながれていた。

また、ハンダのかたまりが、となりあう端子やソケットをショートさせていた。

われわれは、銃座システムを使えるようにするために、全力を尽くした。

しかし、時間がなくて、とうてい全部の配線と接続部を調べることはできず、残りの部分については無事を祈るほかなかった。

B-29が、すでに配備された後の1944年末、エグリン基地がB-29の性能テストを実施し始めた。

その結果、われわれのシステムがうまく動かない、という報告を受けたので私が派遣された。

エグジン基地に着くと、すぐにその原因が2つあることがわかった。

第一は、エグジンにはGEのシステムを満足にテストできる、有能な技術者が不足していたことだ。

これに関しては、われわれの競争相手の会社が、現地駐在の技術者の1人をまわしてくれ、無料奉仕でGEシステムのテストを監督してくれた。

第二の原因は、誰ひとりテストの前に、システムの事前点検をしていなかったことだ。

私は、1つのコンピューターに、ネズミが巣を作っていたのを発見した。(フィリップ.J.クラス、GE社技術顧問)

13 機銃射手たちの戦闘 top

全員向けのブリーフィングの後、われわれ射手だけを対象にした特別のブリーフィングがあった。

内容は、いつもの決まりきったことだった。

どれだけの戦闘機が向かってくるか、どんな戦術を用いてくるか、といったようなことだ。

これが終わると、つぎは火器の手入れと弾薬装填だった。弾薬は保弾帯か箱につめられて兵器部から供給された。

われわれは保弾帯の中のふぞろいの弾薬をそろえ、必要な場所に配置した。

いよいよ乗りこむ段になると、私は後部の人口から入り、せまい通路を這って尾部銃座にたどりつき、ドアを閉めて座席についた。背もたれはなかったので、まっすぐの姿勢ですわるしかなかった。

われわれ射手は、ひざベルトをつけただけだった。そして酸素マスクつきの軟いヘルメットをかぶり、その上に防弾ヘルメットをつけ、ついで防弾服を着た。

パラシュートは床に置かれていて、戦闘開始のときホックでとめて着用した。使用するときは、まず防弾服を脱がなければならなかったが、これには引き綱がついていて、それを引っ張れば防弾服は簡単に脱げた。

銃座はせまかったが、任務遂行に支障はなかった。

初めて乗りこんだときには、尾部には2挺の12.7ミリ機関銃と一門の20ミリ機関砲があった。機関砲は20発も射つと、すぐ弾づまりを起こした。

給弾システムに無理があったためで、後にはとり除かれた。

われわれは機関砲用120発、機関銃用1200発の弾薬を積んでいたが、いつも使い果たして帰ってきた。

離陸後しばらくすると、われわれは試射を行なった。

小さな故障が見つかっても、目的地に着くまでに修理する時間は充分あった。

火器用のヒーターはいつでもスイッチを入れてあったが、火器に注油することはしなかった。高空を飛ぶので油が凍ってしまうからだ。

足部の火器は水平・上下両方向に30度の角度を勣かすことができた。照準器は側面射手のものと同じだった。

左手でデッドマン・スイッチを握り、発射するときには、それを押した。右手は照準のために用いた。

機の高度、対気速度、外気の温度を計り、コンピューターによって正確な飛行状態を知り射手に報告するのは、機関士の役目だった。

われわれ射手の仕事は、照準を定め、敵戦闘機の翼幅を計って調整し、発射ボタンを押すだけだった。

もちろん、自分の火器を発射したときには、その音を聞くことができた。

他の火器が発射されたときは、音は聞こえなかったが、ショックが伝わってきた。射ち終えた後の保弾帯や射ち殻薬莢(やっきょう)は、足部と2つの下部銃座では、機外に放り捨てられたが、他の銃座のものは機内に落ちた。

われわれの最初の爆撃は、菱型の編隊で行なたわれた。後尾の機は、前方の機より上、自分の針路をあけるだけの高さを維持し、前方の機の尾翼の先端が見える高さで飛行した。

これは、前方の機から放出された保弾帯や薬莢の直撃を受けないためであった。

しかし、このときは高度の低すぎた1機が、もろに直撃を受けた。

帰還すると、この機のパイロットたちは、風防ガラスの取りかえを自分たちでやらされた。

次回には、2度と低すぎる高度を飛ばないようにさせるための見せしめであった。

基地に帰還すると、われわれは機を離れる前に、火器を油でふき、手入れした。

そして帰投報告をするために機を降りた。(ドン・ミラー)

top

****************************************

|