|

****************************************

谷干城 小村寿太郎 ハリマン 原敬 十河信二 大橋忠一 斎藤実 河合良成 松岡洋右 マリク 野村吉三郎 近衛文麿 東条英機

岡田啓介 米内光政 鈴木貫太郎 阿南惟幾 迫水久常 畑俊六 大蔵公望 八田嘉明 永野護 東京裁判 辻政信 瀬島龍三 HOME

東京裁判写真集とパル判決書

(パル判決書 上、下巻 東京裁判研究会 昭和59年刊 抜粋)

****************************************

第一章 パル判決の背景 ――東京裁判の概要―― 一又 正雄

top

一 東京裁判の意義

(一)東京裁判とはなにか

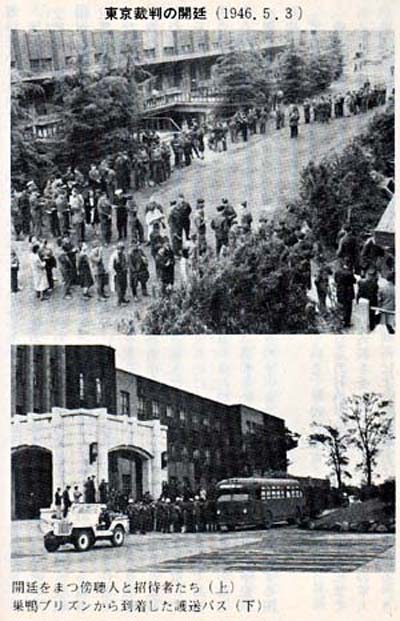

いわゆる東京裁判とは、太平洋戦争終了後日本を占領した連合国の最高司令部が設置した「極東国際軍事裁判所」(lnternational

Military Tribunal for the Far East)が、「主要戦争犯罪人」として起訴された東条英機元首相以下25名に対して行った裁判(1946年5月3日開始、1948年11月12日終了)である。

原告および被告はつぎの通りである(被告の身分表示は主要なる経歴、職名、資格を示す)。

原告――アメリカ合衆国、中華民国、イギリス、ソ連、オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、

ニュージーランド、インド、フィリピンの11ヵ国

被告――以下の28名

荒木貞夫

土肥原賢二

橋本欣五郎

畑俊六

平沼騏一郎

広田弘毅

星野直樹

板垣征四郎

賀屋興宣

木戸幸一

木村兵太郎

小磯国昭

松井石根

松岡洋右

南次郎

武藤章

永野修身

岡敬純

大川周明

大島浩

佐藤賢了

重光葵

嶋田繁太郎

白鳥敏夫

鈴木貞一

東郷茂徳

東条英機

梅津美治郎 |

あらき ただお

どいはら けんじ

はしもと きんごろう

はた しゅんろく

ひらぬま きいちろう

ひろた こうき

ほしの なおき

いたがき せいしろう

かや おきのり

きど こういち

きむら へいたろう

こいそ くにあき

まつい いわね

まつおか ようすけ

みなみ じろう

むとう あきら

ながの おさみ

おか たかずみ

おおかわ しゅうめい

おおしま ひろし

さとう けんりょう

しげみつ まもる

しまだ しげたろう

しらとり としお

すずき ていいち

とうごう しげのり

とうじょう ひでき

うめず よしじろう |

陸、文相、陸軍大将

在満特務機関長、シンガポール第7方面軍司令官、陸軍大将

陸軍大佐

元帥、陸相、中支派遣軍総司令官、陸軍大将

首相、枢密院議長

駐ソ大使、外相、首相

満州国総務長官、内閣書記官長、企両院総裁

関東軍参謀長、陸相、支那派遣軍参謀長、朝鮮軍司令官、陸軍大将

蔵相

文、厚、内相、内大臣

関東軍参謀長、陸軍次官、ビルマ派遣軍司令官、陸軍大将

関東軍参謀長、拓相、朝鮮総督、首相、陸軍大将

中支方面軍最高指揮官、陸軍大将

南満鉄道総裁、外相

朝鮮軍司令官、陸相、関東軍司令官、朝鮮総督、陸軍大将

陸軍省軍務局長、在フィリピン第14方面軍参謀長、陸軍中将

元帥、海相、連合艦隊司令長官、軍令部総長、海軍大将

海軍省軍務局長、海軍次官、海軍中将

満鉄東亜経済局理事長、著述家

ドイツ駐剳大使、陸軍中将

陸軍省軍務局長、陸軍中将

駐華大使、駐英大使、外相

海軍軍令部次長、海相、軍令部総長、海軍大将

外務省情報部長、駐伊大使

企両院総裁、陸軍中将

駐ソ大使、駐独大使、外相

関東軍参謀長、陸軍次官、陸相、首相、参謀総長、陸軍大将

陸軍次官、関東軍司令官、参謀総長、陸軍大将 |

審理中途にて、松岡、永野両被告は死亡、大川被告は精神異常のため判決言渡しはなかった。

(二)「主要戦争犯罪人」の意味――BC級戦犯との相違

top

「戦争犯罪」( War crimes )とは(注)、戦争中、いろいろの残虐行為などを禁止しているハーグ条約その他の諸条約の規定した行為をいうのであって、このような行為を行ったものが敵に捕えられると、裁判の上処罰されることが、国家の間で互に認められていたのである。

こんどの戦争でも、日本は都市の無差別爆撃を行ったアメリカ飛行士を処罰したし、終戦後は、連合国に捕えられた日本車の将兵らが、横浜や、各連合国内で裁判され処罰されたが、これらはBC級戦犯といわれた。

B級戦犯とは、軍の上級指揮官を対象とし、残虐行為や捕虜虐待などを指揮、命令し、あるいは、部下がこれらの行為を行うことを防止しなかったために罪に問われたも、C級戦犯とは、直接これらの行為を行ったことについて罪を問われたものである。

これらは従来、国際法上認められていたもので「通例の戦争犯罪」といわれるものである。

これに対して、こんど主要戦争犯罪人とかA級戦犯とかいわれるものは、いわゆる侵略戦争の計画、準備、開始などを犯罪「平和にたいする罪」や、戦前または戦時中、民衆にたいして行った殺害、虐待などの非人道行為などを犯罪とした「人道にたいする罪」について、一国の政府の責任者とみられる政治家や、統師部の軍人や、指導者と目されるものたちで刑事責任を問われたものである。

従来は、これらは、国家の責任とされ、個人の責任は問われなかったものであった。

また前述の通例の戦争犯罪の責任は、前線の将兵や指揮官にあるとされていたが、こんどは、政府部内のものにも責任を負わせようとして、主要戦争犯罪人は、前記の二つの罪名のほかに、この「通例の戦争犯罪」についても起訴されたのである。

これまた従来に例をみなかったことであった。

(注) 戦争犯罪とされるものは、戦闘行為に関する戦争法規に違反する行為であって、このような戦争法規は、19世紀後半からいろいろ制定されたが、もっとも重要なものは、1907年の第2回ハーグ平和会議で締結された陸戦の法規慣例に関する条約、1929年の戦争における軍隊中の傷者および病者の状態改善に関するジュネーブ条約、および捕虜の待遇に関するジュネープ条約(日本は未批准のため、今次戦争では準用を約した)などであって、将兵のみならず、占領地住民に対する非人道的行為や残虐行為を禁じている。1949年、これらの諸条約の不備を補い、画期的に改善されたジュネーブ4条約ができた。

二 東京裁判の行われた目的と当時の状況 top

東京裁判が行われた当時の権力関係からみると、日本は敗戦による降伏文書の調印(1945年9月2日)の結果、その全土が連合国の占領するところとなり、天皇も、日本国政府も、最高司令官(当時はアメリカ合衆国のマッカーサー元帥)に従属しており、日本が受諾したポツダム宣言の実施のための一切の命令に服することを約束していた。

すなわち、日本国政府は、名はあっても、国家主権は停止されておって(平和条約で主権は回復した)、外交権もなく、立法、行政、司法すべて、最高司令官の指揮監督下にあった。

換言すれば、最高司令官は、日本国政府を占領行政のための一機関として使用していたのであった。

かくて最高司令官は、財閥解体、農地解放、教育制度改正など、従来占領軍に認められていたハーグ陸戦法規上の権利をはるかにこえた絶大な権力を行使していた。

東京裁判は、こういう占頷下という異常な時期と環境のうちで行われたのである。

つぎに連合国が東京裁判を行う目的は、つぎのようなポツダム宣言の二項目を実施することにあった。

すなわち、

(第6項) 「われらは、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至るまでは、平和、安全および正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て、日本国民を欺瞞(ぎまん)し、これをして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力および勢力は永久に除去せられざるべからず」

(第10項) 「われらは、日本人を民族として奴隷化せんとしまたは国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものにあらざるも、われらの俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えるべし。」

東京裁判は、このようにして、一方では、――場合によっては、天皇まで起訴し、あるいは、証人として喚問する気構えまで示して――日本におけるかつての権威者や指導層の権威と権力をはく奪し、他方では、西洋的民主主義的な「公正なる裁判」(Fair Trial)のモデル・ページェントを公開することによって、日本国民の洗脳を行おうとして、日本国民の眼にさらさせながら実行されたのである。 |

|

****************************************

東京裁判写真集 top

以下の写真のファイル名は本の掲載ページ 但し

a は上巻、b は下巻(ファイル名:右クリック→画像のプロパテイ)

****************************************

刊行のことば――「東京裁判」20年――

top

序

1966年5月3日 東京裁判研究会同人(順不同)

法学博士 一又正雄、法学博士 角田順、弁護士 阪埜淳吉、法務省参与 豊田隈雄、法務省参与 井上忠男

東条英機元首相以下25名の戦犯被告を有罪とした東京裁判(正しくは極東国際軍事裁判所の裁判)の多数派判決を真正面から堂々と論駁したインド代表パル判事の反対意見書(いわゆる『パル判決書』)は、永遠に歴史に残る「真理の書」である。

そこに脈々と伝わる東洋的哲理、にじみ出る正義感、裁判官としての誇りと信念、真に法による世界の平和を祈念する法学者としての人類愛、強力な占領権力の圧迫下、身にふりかかるやも知れぬ危険を顧みず、裁判を不当と断じた勇気、とくに、戦勝国の大統領、しかも占領軍最高司令官自身の属するアメリカ合衆国大統領の、原子爆弾使用の決定を、第一次大戦におけるドイツ皇帝カイゼルの敵国民全殺戮指令ないし今次大戦におけるナチス指導者の虐殺指令に匹敵すると叫んだ判事の心境は、17世紀、当時なお人間の法の上に超然としていたローマ法皇や諸皇帝、諸国王も、ひとしく人間の法に従うべきものであると叫んだ近代自然法の父フーゴー・グロティウス(『戦争と平和の法』〈1625年〉の著者、近代国際法の先駆者の一人)の覚悟にもくらべることができよう。

この『パル判決書』は、法廷での朗読も行われず、日本国民に無用の刺激を与え、占領政策に有害なものとして、占領軍当局は、その公刊も禁じた。

その後、部分的に一、二出版され、また東京裁判刊行会刊の『東京裁判』(全3巻)の下巻に全文が収録された。

しかし、前者は[日本無罪論」の名がとかく一般国民に誤解を与えてパル判事の真意を伝えず、後者は、裁判の全貌をつたえ、その細かい情景まで描写しえたことは、学術書ではとうてい及ばぬところであるが、専門家の引用に適せぬのみならず、非専門家にとっても、判決書そのものが、難解至極の上、尨大であってはとりつくすべもないであろう。

そこで、さきに『東京裁判』を刊行した「東京裁判刊行会」は、一には、若い世代の教育にたずさわる人々が、東京裁判そのものの全貌およびそこで占める『パル判決書』の位置とその意義を客観的に理解できるよう、なるだけコンデンスし、かつ学者の見方を二、三付すること、ならびにできるだけ専門家の引用にも耐えるような全文を付することを本研究会に委嘱された。

1964年5月ごろから、東京裁判の研究を行ってきた本研究会は、その趣旨に賛同して、この仕事に協力することになった。

かねがね、われわれは、東京裁判の研究が、わが国でもっと早くから、もっと広く、そして深い徹底さで行われなければならなかったし、行われていなければならないし、また、行われるようにならなければならないと痛感していたが、政府、学界、一般のいずれの怠慢かは別として、裁判終了後裁判記録が公刊されておらず、却下証拠のごときは印刷もされていない。 |

黙想にふける裁判官席のパル判事(1947)

「勝者によって今日与えられた犯罪の定義に従っていわゆる裁判を行うことは、敗戦者を即時殺戮した昔とわれわれの時代との間に横たわるところの数世紀にわたる文明を抹殺するものである」といい、

「儀式化された復讐のもたらすところのものは、たんに瞬時の満足に過ぎないばかりでなく、窮極的には後悔をともなうことはほとんど必至である」ことを指摘し、勝者による裁判そのものへの疑問を投げかけた。

パル判事の精進(1946.8)

1946年5月から48年11月12日の裁判終了までめ約2年半の間、46年6月3日着任以来、判事の勉強ぶりは、万人のひとしく認めるところであった。

この間、公開法廷のあったのは423日であるが、宿舎の帝国ホテルと市ケ谷台の法廷とを往復するほかは、いっさいの娯楽を求めず、着任2ヵ月にして他の同僚判事との交際も断ち、ホテルに閉じこもり、膨大な証拠書類や、参考資料ととり組んだ。

その精進と識見と学識は、敗戦日本人に深い感銘を与えた。 |

研究しようとするものは、裁判当時配布された原本によるほかない。

邦文速記録は国会議事録のような体裁で印刷されていたが、英文は全部タイプ謄写(とうしゃ)である。

こられらを全部そろえて整理している大学や研究所は僅々(きんきん)数ヵ所であろうし、外国でも数えるくらいである。

ニュルンベルグ裁判の全記録が索引二巻までも入れて全四十三冊に本印刷で公刊されているのに比すれば雲泥の差である。

東京裁判記録が本印刷で公刊されないのは、連合国だった国々が、かえってこれを欲しないからだともいわれている。

さすれば、怠慢からにせよ、無間心からにせよ、われわれ日本の国民の責任は、なおさら大きいといわねばならない。

ひろく資料を提供することはわれわれの義務である。

われわれは、その意味からいっても、まず手はじめにわが国の人々に資料を提供したいのである。

本判決もさることながら、日本国民がいまもっとも読んでおかねばならないのはなんといっても、『パル判決書』である。

せめても本書の刊行が、この要請に応える第一歩であると理解されれば、企画者として、また参加者として、このうえなき幸いである。

本書刊行の企画者である「東京裁判刊行会」の佐山高雄氏はインドのカルカッタでなお健在のパル博士にたいし、本書の企画を報告し、かつ了解を求め、また、序文なり論文なりの執筆を懇請(こんせい)したところ、企画は大いに結構であるが、自分のいわんとしたところは、判決につきている、とて、あくまで裁判官としての立場を堅持されて丁重に執筆を断わられ、そのかわり秘書シンハ氏(東京裁判当時以来の秘書)を通じて、判決後執筆発表された論文、講演速記などの文献資料を送ってこられた。

博士の好意およびシンハ秘書の協力は感謝にあまりあるものである。

つぎに、田岡良一博士(京都大学名誉教授、日本学士院会員、前国際法学会理事長)が、われわれの懇請を容れられて、とくに、「パル判決の意義」と題して執筆をたまわったことは、同人一同、博士にたいして敬意と感謝をささげるところである。

また本書の刊行は、法務省司法法制調査部戦犯調査室が蒐集した資料の使用なくしては実現できなかった。

関係各位の厚意ある協力にたいして感謝する。

つぎに本書の企両者である佐山高雄氏は、『パル判決書』にたいして、つねづね深い尊敬の念をもっておられたのであるが、まさに、それが本書を実現させたのである。

日本全国民の『パル判決書』必読という同氏の悲願が報いられるよう同人も望んでやまない。

最後ではあるが、資料、校正などについて、奥原敏雄氏の多大の協力をえた。記して感謝の意を表する次第である。

****************************************

序章 パル判決の意義 田岡良一

top

一

アメリカの生んだ偉大な上院議員として、その功績をたたえるためにキャピトル・ヒルに壮麗な記念碑が建てられているロバート・タフトは、自分の政治的利害を超越して、良心的な率直な発言をなすことで有名な人であったが、かれの生前、ニュルンベルグの国際軍事裁判が終って、東京のそれが開始された1946年10月に、オハイオ州ケニヨン法科大学で開催された学会に出席して、アングロサクソンの伝統たる正義と自由について講演したことがある。

この講演の最後の部分で、かれはニュルンベルグ裁判に言及し、これが事後法による裁判、すなわち特定の人を罪に陥れるために、その人の行為で、それがなされた当時犯罪でなかったものを、犯罪と規定する法を後から作ってかれを刑に処するものであること、勝利者が敗者を裁判し処刑することは、将来の侵略戦争の発生を食い止める役に立たないこと(何となれば、侵略戦争を起こす者は、つねに勝利の自信があってこれをなすものであるから)、またこの裁判は正義の実現でなくして復讐心の発現であること、ドイツ戦犯12名の処刑は、アメリカの歴史の汚点となるであろうこと、を力説し、おなじ過ちが日本においてくりかえされないことを切に祈る、日本にたいしては、ドイツと異なり、復讐という名目も立ちにくいからである、と説いている(注1)。

この率直な意見の表明は、これが責任ある政治家の口から出たものであるだけに、並みいる聴衆を驚かしたといわれるが、タフトの切なる念願にかかわらず、東京裁判は予定のコースを進んで、1948年11月、被告25名の有罪を宣告し、その大部分を絞首または終身禁固の刑に処した。

しかしこのとき判決に付して公表されたインドのパル判事の反対意見は、正にタフトと根底においておなじ考えを、さらに敷衍(ふえん)して詳(くわ)しく述べたものであって、この裁判が事後法による裁判であること、この裁判の目的は、正義の実現ではなく、復讐心の満足と、勝利者の権力の誇示とにあること、勝利者が敗者を罰することによって、将来の戦争の発生を防止し得るとなすのは、誤信に過ぎないこと、この裁判が人類の文明の進歩の歴史に逆行するものであること、などの諸点は、パルにおいても基調的なテーマとなっている。

ただタフトによって簡潔雄勁(ゆうけい)な言葉を用いて表現された理論は、パル意見書では、検察側および弁護側から提出された膨大な資料の調査検討により、また国際法上の文献の豊富な引用によって、詳しく精密に述べられているのである。

ほぼ1,300ぺージにおよぶこの意見書を読むとき、惻々(そくそく)として私らの胸を打つのは、この大論文の全体を貫いている烈々たる正義の念と、勝ち誇る戦勝国の前に裁きを受ける被告日本の姿にたいする温かい同情の念とである。

おそらくパル判事といえども、かれの勧告が連合国の政治家や国民を動かして、被告らの刑が減免される結果にみちびくことを、期待したのではないであろう。

かれのもとめたものは、このような即時的効果ではなく、むしろ後世に向って、戦犯裁判なるものの不正を訴え、かつこの裁判が将来の戦争を阻止する利益をもたらさず、かえって国際社会の発達に有害な結果をもたらすことを警告して、世界の諸国民が再びかかる愚行をくりかえすことなきよう戒めることにあったであろう。

パル博士が心血を注いでこの長編の大文章を草することにより、達成しようとした悲願はこれであったと思う(注2)。

二 top

東京裁判が25名の被告に負わしめた罪名は、平和にたいする罪と、通常の戦争犯罪との二つであった。

前者は、日本が連合国にたいして戦争を仕掛けたことについて、被告らの罪を問おうとするのであり、後者は、戦時中に日本軍隊が行った捕虜の虐待や殺害につき、また占領地でなした暴行掠奪について、被告らの責任を問おうとするのである。

これを「通常の戦争犯罪」というのは、古来の慣習法により、戦時国際法に違反する殺傷、破壊行為をなした敵の将兵および私人を捕えたときヽ軍法会議に付して処刑することは、交戦国の権利として認められていたことだからである。

第二次大戦までの国際法の書物が、戦争犯罪(略して戦犯)といったのは、ただこれだけであった。

故に裁判所条例および判決はこれを「通常の戦争犯罪」といい、パル判事の意見書では「厳密な意昧での戦争犯 war crimes

strict cencu」といっている(後掲、パル判決書上244、下520ページ参照)。

これに反して、「平和にたいする罪」を戦争犯罪のカテゴリーに加えるのは、ニュルンベルグおよび東京裁判によって開かれた新しい試みである。

戦いが終って後に、戦勝国が、自分らに向って戦争を仕掛けたことについて戦敗国の政治家や軍人の個人的責任を問い、これを刑に処するがごときことは、従来の戦時慣習ではなかったことである。

少なくとも18世紀以降の国際法の下では行われなかったことである。

もっとも裁判所は「連合国に向って戦争を仕掛けたことを罪に問う」とはいわないで「戦争を禁止する条約に違反して戦争を開いたことを罪に問う」といっているが、後にも述べるように、連合国の中で、条約に違反して日本に向って戦争を開いた国の罪はべ一切問わないのであるから、結局、連合国に向って戦端を開いたことを犯罪と称して、刑罰を行おうとするのである。

戦争犯罪のカテゴリーをこのように拡張することは、新たな先例を作ることであり、したがってこの裁判に関係した諸国が後世にたいして負う責任は重大である。

パル判事は、いわゆる「平和にたいする罪」なるものに、法律理論の見地から、また政治的賢明の原則の見地から、厳密な検討を加える。

一国が他国に向って武力を行使することを犯罪とする国際法は、被告らが日本の政治・軍事の指導者として行動していた期間には、存在しなかったことを、この期間における国際関係の史実と、国際法学者の言説とを豊富に引用して証明し、「平和にたいする罪」なるものを犯罪と見なすことはできないと結論する。

検察側は「自分らは新しい罪を創造しようとするのではない」と称し、不戦条約その他の条約が、一定の範囲の戦争を禁止している事実を挙げ、「日本の行為は、この禁止に触れたのであるから、犯罪たることは明白である」と主張するが、これらの条約の結ばれた当時の政治家の言葉や学者の説の中に、条約に反してなされた武力行使を「犯罪」と見なす考えを示すものはまったくなく、また条約締結以降、第二次大戦までの間に、条約に違反する武力行使はしばしば行われたが、これが列国から犯罪と見なされ、違反国の指導者たちの個人的責任を問い刑罰を科することが、問題となった例は皆無である。

(パル判決書303ページ以下、なかんずく341、344、352、519、523ページ参照)

人がある行為をなした時に、それは犯罪でなかったにかかわらず、後からその行為は犯罪であったと称して、かれを刑に処するのは、法によらずして人を罪に陥れるものであり、権力者の一存によって人間の生命と自由を奪うものであり、人権と自由を重んじる近代の精神に逆行する行為である。

もっとも1946年1月に国際軍事裁判所条例なる法が作られ、その第5条に、侵略戦争および条約に違反する戦争を犯罪とすると規定したが、この条例自体が、被告らの行為がなされて後に作られた法であり、権力者の一存によって制定された規則である。

このようなものを作って「法」による「裁判」という形式をとったところで、法によらずして人を罪に陥れるものであることに変りはない。

この裁判の性格を、もっとも鮮明に浮き出させているのは、この裁判におけるソ連の地位である。

(パル判決書268、274ぺージ)

ソ連は日本と中立条約を結び、この条約は1946年まで有効なはずであった。

しかるに1945年2月、ヤルタにおける英米の、利をもって啖(く)らわす教唆(きょうさ)に応じて、8月、ソ連は不意に日本に向って宣戦した。この行為は、第5条にもっともよく当てはまる実例である。

しかしこの「法」はソ連にたいして適用されなかったばかりでなく、かえってソ連は検事として、また裁判官として、この「法」に基づいて日本を裁く権利を認められたのである。

ソ連にこの行為を教唆した英米はもちろんのことである。

この一事によって、この「法」が、日本の指導者を罪に陥れる目的のためにのみ作られたものであることは、明らかである。

「勝者によって今日与えうれた犯罪の定義に従っていわゆる裁判を行うことは敗戦者を即時殺戮した昔とわれわれの時代との間に横たわるところの数世紀にわたる文明を抹殺するものである」。

(パル判決書268、274ページ)

しかし、法律理論としては正しくないとしても、平和にたいする罪を罰することは、将来武力を行使しようとする国の政治家・軍人にたいする一つの警告となり、軽々しく戦いを起こすことを慎ましめる効果があるという点で、政策的には是認(ぜにん)さるべきことではないか。

この問題についてパルは、戦勝国のみが裁判官となり、戦敗国のみが被告となるというような裁判、条約に違反する戦争を起こした国も勝利者となれば、戦敗国に向って刑罰を加える権利をもつというような裁判が、将来の戦争発生を防ぐ喜ばしい効果を生ずることを認めない。

(パル判決書391、392-399、474ページ)

この裁判が後世に残す教訓は、条約に違反する

戦争をなした者は罰せられる、ということではなく、ただ戦争に負けるとひどい目に合うということだけである。

このような教訓が、自国の武力を恃(たの)み、誤れるにもせよ勝算を抱く政治家・軍人を抑止する効果はないであろう。

そして侵略戦争は、武力を恃む国によって起こされるのである。

かくしてパル判事は、「平和にたいする罪」の罪名によって被告らを罰することに、全面的に反対するのである。

「平和にたいする罪」と異なり、「通例の戦争犯罪」については、パル博士は、慣習法上交戦国が、この種の罪を犯した敵国の軍人または私人を捕えたとき、軍法会議に付して処罰する権利があることを認める。

「平和にたいする罪」すなわち「連合国に向って戦争を仕掛けた罪」について、博士は、このようなものが犯罪として成立することそれ自体を否定するのであるが、戦争が開かれて後、交戦国の将兵または私人で、国際法に違反する破壊行為または殺傷行為をなして敵軍に捕えられた者を、後者が犯罪人として処刑する権利があることは、否認しない。

しかし東京裁判において検察側が「通例の戦争犯罪」に該当するものとして挙げた多くの事実については、博士は、これが戦時国際法の規定に違反するものか否か、また被告らの責任に帰せしめらるべきものか否かを、厳密に検討した後に、これまた被告全員の無罪を宣告するのである。

この問題に関する博士の所説のうち、特に私が心を打たれたのは、日本軍隊による敵国非戦闘員殺害問題を検討した最後に述べられた言葉である。

第一次大戦の初期に、ドイツ皇帝ウィルヘルムニ世は、同盟国オーストリアのフランツ・ヨゼフ帝に親翰(しんかん)を送って、つぎのように述べたと伝えられる。

「この戦争を早く終らせるためには、敵国民を老若男女を問わず殺戮(さつりく)し、一本の木も一軒の家も残さず破壊しなければならない。

これは残酷なことである。

しかしかくしなければ、戦争は幾年もつづくであろう」。

大戦を早く終らすことが、世界の平和を回復するために必要なことであり、そのためには、敵国民の蒙る残酷な運命には、目をつぶらねばならない、というこの極端な考えは、幸いにして第一次大戦では実行に移されなかった。

しかし、第二次大戦において連合国は、戦争の長びくことを防ぐために必要であると称して、非戦闘員を無差別的に殺傷し、一本の木も一軒の家も残さず破壊する原子爆弾を、日本に向って使用することを決定した。

ドイツ皇帝の精神は連合国によって受け継がれ、実践されたのである。

「このようなものを、現在の被告の所為には見出しえないのである」(パル判決書下592ページ)。

三 top

私は、この長編の論文の中に述べられている国際法上の説に、必ずしも全部賛成するものではない。

たとえば、博士は、従来の国際法の下で、戦争は犯罪と見なされなかったことを、強調しようとせられるの余り、不戦条約などのように、一定の範囲の武力行使の制服を意図する条約の下において、この条約の締約国が条約の制限を破ってなした武力行使も、不法行為ではないと言われる(パル判決書391、477ぺージ)。

博士の説の中に潜む深い意味を私も汲み取り得ないではないが、すくなくとも形式的理論としては、不戦条約の禁止に背いて武力を行使した国は、不法行為をなしたものであるという説の方が、一般には受け入れられやすいであろう。

私は、むしろ、「犯罪」と「違法」とは別の観念であることを強調し、言葉のあやとして「戦争は犯罪なり」といわれることがあっても、それは「違法」を強調するためかく言われるに過ぎず、決して、その行為者が死刑や禁固刑の対象となるという意味で「犯罪」という言葉を用いるのでないことに、議論を集中するのが、検察側のいう「不戦条約によって、戦争は違法とされた、故に戦争は犯罪である、故にその行為者に刑罰を科するのは当然である」という主張を打ち破るのに適当な道ではなかったかと思う。

またたとえば、博士は「自衛権を何時いかなる場合に行使するかは、国家自らの判断に任せられた問題である。故に日本が、自衛権を行使すべき場合と自ら判断してこれをなした場合に、その正不正を問題とすることはできない」という弁護側の主張を全面的に採り入れられた(パル判決書325、344、508、771ページ)。

「自衛権をいつ行使するかは、国家の判断に任せられた問題である」という命題は、ある意味において正しい。

国内法上の自衛権(正当防衛権)でも、個人がこれを行使するに当たって、裁判所や警察の許可を求め、または社会の世論に訴えてその賛成を求める必要はない。

自衛権は、そのようなことをしている暇のない急迫した事態において、個人が行使することを許された権利だからである。

その意味で「自衛権をいつ行使するかは個人の判断によって決定してよい」といわれる。

しかしかくして行使された自衛権が、正当な限界を超えていなかったかどうかは、社会の判断に付せられねばならないことである。

国内法の下では、裁判所が、社会の機関として、社会を代表してこの判断を下す。国際社会においても社会の世論が、またもし国際裁判所があれば、これが判断を下す。

この意味において、自衛権の行使は、完全に国家の自由には任せられていないのである。

また博士の説の中には、自衛権(right of self‐defense)と自存権(right of self‐preservation 自己保存の権利とも訳す)との混同が覗(うかが)われる。19世紀の国際法学者が自衛権といっていたのは、自存権のことであり、これはかなり幅の広い権利であった。

第一次大戦以後、自衛権という言葉は、非常に狭い意味のものとして用いられるようになった(注3)。

パル博士は19世紀のホールその他の学説を引用して、自衛権を定義し、これを根拠として、日本の行為が自衛権に基づくものとなることを論ぜられるのであるが(パル判決書325-333ページ)、第一次大戦以後に発生した事実にたいしては、新しい自衛権の概念を適用して、論ずべきではなかったであろうか。

しかしこれらの諸点は、いずれも比較的小さいことであって、たとえ私の批判が当たっているとしても枝葉末節の誤りに過ぎず、全体としての博士の所説の正しさを覆(くつがえ)すに足るものではない。

私は、紙面の関係上、共同謀議についての博士の興味ある議論、その他の多くの優れた見解をここに紹介しなかったが、英語に堪能(たんのう)であり、英米法に精通する博士が、豊富な文献を自由自在に駆使しながら、展開される法律論は、法律学の著作として見ても価値の高いものである。

また博士が、該博(がいはく)な歴史の知識を基にして説かれる国際政治の正しいあり方についての教えは、後世の為政者および国民への貴重な垂訓(すいくん)である。

要するに、極東国際軍事裁判所の判決に対してパル判事の提出された反対意見書は、永遠に残るべき大文章であり、あえてこれを草せられた博士の労苦と勇気とを、われわれは無にしてはならない。

注1 The heritage of the English-speaking peoples and their responsibility (Conference at Kenyon College, Ohio, October 4-6, 1946), Address of Robert A, Taft on "Equal Justice under Law" pp. 15, 16.

THe hanging of the eleven men convicted will be a blot on the American record which we shall regret

とあるが、絞首刑を宣告されたもの12名、そのほか懲役刑7名であったと思う。

注2 昭和21年春、東京裁判がまさに開かれようとするとき、私は戦犯裁判を批判する一文を、当時存した唯一の総合雑誌『新生』に載せたことがある。本文に述べたパル判事の意見書やタフト上院議員の講演よりも前のことである。

その中で私は、この裁判が事後法による裁判であることも論じたが、しかし私が、それよりも、この種の裁判から生ずる大きい弊害として、重要視したのはつぎのことであった。

もし戦に破れて降伏すれば、一国の指導者や軍人は敵の手によって処刑されることが、あらかじめ分かっておれば、戦争の途中にその国の敗色は明らかとなり、この上の抗戦はただ無益に国民の生命と財産を破壊するのみであることが分かる時が来ても、その国の指導者は、無理やりに国民を引きずって戦闘を続けようと企てる。

かれらは敵軍の前に引き出されて辱しめを受けつつ殺されるより、むしろ戦場に散る方を選ぶ気持ちになるからである。

その結果「敵軍が本土に入って来れば撃滅する自信がある」とか、「某中立国が援軍を送って来る予定だ」とかと言って国民を欺き、また欺き得ないときは暴力による弾圧を加えて、まったく勝算なき抗戦に国民を駆り立てる。

このことから生ずる不幸は、ただ敗戦国民の上にのみ止るのでなく、戦勝国国民も、不必要に戦争が長引くことによって、生命財産の被害をふやすことになる。

第二次世界大戦の末期には、独および日の政治家・軍人には連合国がかれらを戦犯として処刑する意図あることは分かっていた。

そのためヒットラー一味は勝算まったくなきにかかわらず最後まで戦闘をつづけようとした。

日本の軍人も同じ意図の下に行動しようとして、天皇の英断によって辛うじて阻止されたことは、周知の事実である。

パル氏やタフト氏が、戦犯裁判のもたらすこの悲劇について論じていないのは、かれらが戦勝国国民として身をもって体験する不幸に逢わなかったためであろう。

しかし、たとえ戦争を長引かしめ、人命財産の損害を増大する危険があるとしても、この裁判が、将来の戦争の発生を防ぎぎ、世界に永久の平和をもたらすという利益があるならば、大事の前の小事として、このような危険は敢えて冒すべきである、という説も成り立つであろう。

しかし戦勝国だけが裁判官となり、戦敗国の指導者を裁くというような裁判が、果して将来の侵略戦争の発生を抑制するであろうか。

この点についても、私の考えは否定的であった。

(本文に述べたように、この点ではパル氏もタフト氏も同意見である)。

したがって戦犯裁判は、戦争を防止する効果なく、しかも戦争がいったん起これば、その惨害を不必要に大きくするものであり、このようなものは廃止すべきであると結論せねばならぬ(『新生』、昭和21年6月号、21-25ページ)。

私が右の論文を発表してから2年半ほど後、中国において、中共軍の圧迫を受けて揚子江の南に退却した国府軍と、中共政府との間に和平の話が持ち上がり、昭和24年1月14日中共は和平8条件を国府に提示した。

1月21日蒋介石は、和平交渉を容易にするため総統の職を辞し、李宗仁が総統代理となって、翌日和平8条件を受諾することを中共に通告した。

ところが中共側は、和平交渉の先決条件として、蒋介石以下の国府指導者を戦犯として裁判するため引渡すことを要求した。 国府側もこの要求は呑むことができなかったので、戦闘は再開され、中共軍は4月長江を越えて南へ進出し、蒋介石は台湾に逃れる運命となった。

このエピソードは、戦犯裁判なるものが、出来かけた和平も打ち壊す結果を生じ、武力闘争を長びかしめることを証明するよい例である。

東京裁判で国府代表が、日本の戦犯の厳重な処罰を、もっとも強く主張した一人であったことは、歴史のアイロニーである。

注3 田岡著、『国際法上の自衛権』(勁草書房、昭和39年発行)150ページ以下参照。

19世紀の外交文書および国際法の若干の書物が、自衛権と自己保存権の両語を混合して用いていたことについては、この拙著42ページ。

第一次大戦以降、自衛ははなはだ狭い意味の言葉として用いられるようになり、外国から武力による攻撃をうけたとき、これに対して武力を用いて自国を守ること、すなわち従来の国際法や外交文書で「防禦戦争」といっていたものと同じ意味に用いられるようになった。

ジュネープ議定書(1924年)についてはこの書152ページ、ロカルノ条約については、156ページ、不戦条約については、172ページ以下参照。

****************************************

目次(参考用) イタリック部分のみ本文掲載 top

序 東京裁判研究会 同人

第一編 太平洋戦争とパル判決

序 章 パル判決の意義 田岡良一

第一章 パル判決の背景(東京裁判の概要) 一又正雄

一 東京裁判の意義

(一) 東京裁判とはなにか

(二) 「主要戦争犯罪人」の意味――B級戦犯との相違

二 東京裁判の行われた目的と当時の状況

三 東京裁判の準備

(一) 第一次世界大戦後の先例

(二) ニュルンベルグ裁判

(三) 東京裁判の準備

(四) 裁判所条例と裁判機構

(五) ニュルンベルグ裁判との差異

(六) 被告の選択と起訴状

四 アメリカ人弁護人

五 東京裁判の経過

(一) 裁判官忌避中立および裁判管轄権にたいする異議申立

(二) 検察側および弁護側の冒頭陳述

(A) キーナン首席検察官の冒頭陳述概要

(B) 清瀬弁護人の冒頭陳述概要

(三) 検察側立証段階の経過

(四) 弁護側立証段階の経過

(五) 弁護側個人段階

(六) 最終論告と最終弁論

六 東京裁判の判決と処刑

(一) 判決と刑の言渡し

(二) 別異意見と反対意見

(三) 判決後

七 東京裁判の法理とその行方

第二章 パル判決書の内容 一又正雄

第一部 予備的法律問題

第二部 「侵略戦争」とはなにか

第三部 証拠および手続に関する規則

第四部 全面的共同謀議

第五郎 裁判所の管轄権の範囲

第六部 厳密なる意味における戦争犯罪

第七部 勧告

第三章 パル判決書と昭和史 角田 順

一 はしがき

二 裁判官の任務

三 判定の下しぶり

四 法定運営への糾弾

五 八ルの判定と多数判決

六 無罪勧告の意味

七 文明治的警告

第四章 パル判決書と東京裁判の証拠および手続 阪埜淳吉

一 極東国際軍事裁判所条例の制定について

二 東京裁判における訴訟指揮について

三 東京裁判の意義について

第二編 パル判決書(正文)

凡例

第一部 予備的法律問題

(A) 裁判所の構成

(B) 裁判所の管轄権外の事項

(C) 本件に適用されるべき法

(D) 裁判所条例――これは戦争犯罪を定義しているか

(E) 定義――これは裁判所を拘束するか

(F) 戦勝国――法律を制定しうるか

(G) 戦勝国の主権に関する理論

(H) 侵略戦争――犯罪であるか

① 1914年までの国際法において不法または犯罪であったか

② 1914四年からパリ条約成立の1928年

までにおいて不法または犯罪であったか

③ パリ条約以後不法または犯罪であったか

④ パリ条約によって犯罪とされたか

⑤ パリ条約のために犯罪とされたか

⑥ そこ他の理由によって犯罪とされたか

(I) 個人責任

① ケルゼンの見解

② グリュックの見解

③ ライト卿の見解

④ トレイニンの見解

⑤ 国際生活における刑事責任の導入

第二部 侵略戦争とはなにか

(A) 定義の必要

(B) 各時代に提案された各種の定義

(C) 右の諸定義の承認にたいする諸困難

(D) 定義の基礎

(E) 自衛

(F) 自衛を決定する要因

(G) 考慮を要すると思われる事項

① 中国における共産主義

② 中国のボイコット

③ 中立問題

④ 経済制裁

⑤ 強制的手段の合法性

⑥ 条約その他に違反せる戦争

⑦ 背信的戦争

第三部 証拠および手続に関する規則

第四部 全面的共同謀議

(A) 緒 言

(B) 第一段階――満州の支配の獲得

(C) 第二段階――満州よりその他の中国の全部におよぶ支配および制覇の拡張

〈以下下巻〉

(D) 第三段階――日本の国内的ならびに枢軸国との同盟による侵略戦争準備

a 国民の心理的戦争準備

b 政権獲得

c 一般的戦争準備

d 枢軸国との同盟

(E) ソピエト社会主義共和国連邦にたいする侵略

(F) 最終段階――侵略戦争の拡大による東亜の他の地域、太平洋およびインド洋への共同謀議のいっそうの拡張

結 論

第五部 裁判所の管轄権の範囲

第六部 厳密なる意味における戦争犯罪

殺人および共同謀議の訴因

日本占頷下の諸地域の一般人に関する訴因

俘虜に関する訴因

第七部 勧 告

第三編 資 料

Ⅰ パル博士の人となりと業績

Ⅱ 関係条例と年表

A 極東国際軍事裁判所条例

B 主要事件年表

C 極東国際軍事裁判関係主要事項年表

Ⅲ パル判決書索引

top

****************************************

|