|

********************************************

谷干城 小村寿太郎 ハリマン 原敬 十河信二 大橋忠一 斎藤実 河合良成 松岡洋右 マリク 野村吉三郎 近衛文麿 東条英機

岡田啓介 米内光政 鈴木貫太郎 阿南惟幾 迫水久常 畑俊六 大蔵公望 八田嘉明 永野護 東京裁判 辻政信 瀬島龍三 HOME

人われを上等兵とよぶ――東条英機――

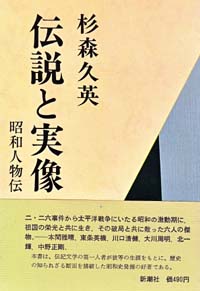

(伝説と実像――昭和人物伝―― 杉森久英著 1977年刊

p65-105)

杉森 久英(すぎもり ひさひで、1912〜1997)は日本の小説家。

石川県七尾市生まれ、1934年東大国文科卒→旧制埼玉県立熊谷中学校教師→中央公論社編集部→大政翼賛会文化部→日本図書館協会→戦後河出書房に入り『文藝』の編集→1947年『文藝』編集長

1953年作家専業となり伝記小説の分野で活躍、著書多数。遺族から寄贈された約1万冊にのぼる蔵書や直筆原稿は、七尾市立図書館に保存されている。

なおこれは以下の各氏の談話や著書をもとに執筆された。

赤松貞雄(東条に何度も仕えた秘書)

佐野増彦(東条の関東軍時代を知る記者)

小泉宏平

東条勝子(東条英機夫人)

星野直樹(東条内閣の書記官長)

佐藤賢了(東条内閣時の陸軍省軍務局長、武藤章中将の後任)

二・二六事件から太平洋戦争にいたる昭和の激動期に、祖国の栄光と共に生き、その破局と共に散った六人の傑物。――

本間雅晴、東条英機、川口清健、大川周明、北一輝、中野正剛(右の本の見出し) |

|

一

赤松貞雄がまだ中尉で、歩兵第一連隊に勤務していたころ、東条英機大佐が連隊長になって着任して来た。

赤松中尉は通信班長兼教育主任の副官として、東条の側近に仕えることになった。

新任の連隊長は、小言が多くて、やかましくて、うるさくて、部下の間に評判がよくなかった。

赤松などが、新しく入って来た兵隊を整列させておいて、

「何番、前へ出ろ」

などといっていると、そばで訓練ぶりを見ていた東条連隊長が、

「ちょっと待て。赤松中尉はなぜその兵の名前を呼ばんのか」

「はい、まだ名前を知らないからであります」

「なぜ、前もっておぼえておかんか。去年の暮の軍旗祭にも来ているはずだし、写真も提出させてある。入隊前に新兵の名前くらいおぼえておかんとは何事か」

新兵の入営は毎年一月十日前後だが、その三週間ばかり前の十二月十九日には、軍旗祭といって、営内にいろんな飾り物をし、一般に開放して観覧させる催しがある。

このとき、隊ではまもなく入営する予定の若者の家へ招待状を出すのだが、新しく入る軍隊生活に好奇心と不安をおぼえる若者たちは、たいてい家族づれでやってくるし、入隊前にはあらかじめ、本人の写真も提出させてあるので、よく見くらべておぼえておけば、自分の部下の兵隊を番号で呼ぶようなヘマなことはしないはずである。

金沢連隊の辻政信中尉などは、新兵が入る前にすっかり顔と名前をおぼえておいて、本人を感激させたものだし、士官学校では「辻を見習え」といって、教訓の材料にしたものだが、そんな風にいわれると、かえって反感をおぼえて、ズボラをきめこむ批判的将校もないではない。

しかし、東条連隊長には、そういう批判的精神はまったく通用しなかったことは事実である。

それだけに、東条という人はどこまでも誠実で、勤勉で、一本気な人であった。

そのころ赤松中尉は陸大の受験準備中であったが、陸大というところはなかなか難関で、尋常一様の努力では入れない。

彼は休暇をもらって、自宅で勉強していたが、試験のことを考えると、なんともいえず不安になってくる。

それでクシャクシャすると庭へ出て、日本刀を振り廻して運動したりするのだが、はたから見ると、きちがいじみていたかも知れない。

同じ借家に住む同隊の神保信彦中尉が心配して、東条に知らせたとみえて、ある日東条が、渋谷道玄坂上の赤松のところへやって来た。彼は赤松の母親と妻を前におくと、

「赤松君はお宅にとっても大事な御子息でしょうが、われわれの隊にとっても、大切な人物です。今が一生のうち一番大事な時ですから、大いに勉強させてあげてください。家庭のこまごましたことを耳にいれたりして、よけいな心配をさせないように……」

と忠告するのだが、こちらは思い当ることがないから、鳩が豆鉄砲を食ったように、びっくりしている。

東条は言うだけ言うと、

「おい、ちょっと散歩して来よう」

赤松をつれ出して、駒沢の練兵場へゆき、草の上に足を投げ出して、夕日をながめながら、

「おれもなあ、陸大を受けるときは、身体が弱くてなあ……日赤の副院長なんか、これ以上勉強すると生命がもたないといって、忠告してくれたんだが、士官学校のときの成績が悪いもんだから、どうしてもここで陸大へ入らなくちや、偉くなれんと思ってなあ、死んでもいいと思って頑張ったんだ。君も頑張らなくちゃだめだぞ」

自分の息子にむかうように、しみじみと言うので、赤松は感激に胸が熟くなって、勉強を醤った。

こういう時の東条は、温情あふれる好人物であった。

二 top

軍人という職業が、ほかの職業とちがうところは、部下に死ぬことを要求せねばならぬという点てある。

彼等のあらゆる行動は、敵あるいは味方の死を前提としている。

そこから軍人特有の上下関係が生れる。

部下を自分の思う通りに死の中へ駆り立てるためには、時には怒号、罵声が必要だが、また時には、部下と共に泣き、共によろこぶ情誼も必要とされる。

東条英機はやかまし屋で、ガミガミ小言ばかり言ううるさい親爺であったが、いったん気心が知れるとこれほど部下思いの、温かい心を特っている人はなかった。

東条が連隊長を勤めた昭和初年は、農村の不況の深刻なころで、一家の働き手を軍隊に取られて、困窮する家庭も多かった。

東条は身上調査書などをしらべて、経済状態がよくなさそうな兵があると、ひそかにその男の村役場へ連絡して、援護の措置をとったり、除隊後の就職の面倒を見たりした。

こまかいところへ気がつくのも東条の性質で、戦争中、一般国民が食物の無駄使いをしていないかと、町のゴミ箱をのぞいて歩いた話は有名だが、これらは悪い方の一面で、いい面をかぞえれば、たとえばこんな話がある。

東条は新兵が入営する前の晩、各中隊をまわって、兵隊の被服類を点検した。すると、軍服でも、靴でも、たいてい古年次兵たちが新品のいい物を持っていて、新兵のためには破れたものや、古ぼけたものが投げ出されている。

これらは、新兵のために用意したものの中から、古兵が勝手に欲しいものをえらび出して、自分の古い物と取り換えておくのであった。

東条は中隊長を呼んで小言をいうと、全部元へもどさせた。

東条英機の外見だけ見て、冷酷で残忍な人物のように言う人もあるが、側近で働いたことのある人は口をそろえて、あんなによく気のつく、心のあたたかな人はなかったといっている。

親友の永田鉄山が相沢中佐に殺されたあとで、その遺族の生活の面倒をながい間見ながら、誰にも言わなかった事実を知る人はすくない。

彼は首相時代、夜おそくまで働いたタイピストを、自分の自動車でそれぞれの家まで送り届けさせたり、夜勤の警察官に熱いうどんを配給させたりすることを忘れなかった。

宮中でいただいたお菓子やタバコを、小使いや給仕にまで、全部わけてしまって、自分は包み紙だけで十分だといったことも、人々の記憶に残っている。

夜あまり遅くなって、交換手を官邸に泊らせるときは、東条は自分でその部屋までいって、電灯が明るすぎはしないかとか、もっと部屋を温かくしろとか、布団の佐原を変えろとか、いちいち指図した。

そのたびに、地方へ出れば連隊長を勤めるくらいの秘書官が、ハイハイと言うなりに動いた。

官邸に永年勤続したある交換手は、歴代の首相の中で、自分で交換手の泊る部屋まで出かけて、夜具の心配をしてくれたのは、東条だけだったといっている。

三 top

東条英機がズバ抜けた秀才でなかったことは事実である。

それどころか、鈍才といったほうがよかったかも知れぬ。

幼年学校を卒業するときの、彼の席次はビリから二番であった。これは決して名誉な席次ではない。

小学校の課程は学習院初等科である。

同級に徳川家正公爵、広幡忠隆候爵、有馬頼寧伯爵等がいたが、後年この人たちが集まると、よく

「東条があのころ劣等生だったということを、世間の奴等は知らないだろう。成績表をひとつ、世間へばらしてやろうか」といって笑ったものだという。

しかし、五年生からは四谷尋常小学校である。

父の英教も陸軍軍人だった関係で、その転任のたびに転校したものだという。

もしかしたら、彼の小学時代の不成績は、転校のせいであったかもしれぬ。

そのころ東条と同級で、机をならべていたS氏の思い出によると、東条はそのころ色白の貴公子で、二人の姉の間にかくれるようにして登校したという。背もあまり高くなかった。

ちょうど日清戦争の最中のことで、近くの信濃町の駅から、毎日のように、出征兵士が出たので、彼等はそれを送りにいった帰りには、必ず戦争ごっこをしたが、東条はその仲間にはいろうとしなかった。

近くの津の守坂に池があって、子供たちはみな泳ぎにいったが、東粂はその仲間にも入らなかった。

そして、いつも姉につき添われているので、腕白連は、

「男と女の豆煎り豆煎り」

といっていじめたものである。

彼はそのころから我を張るよぅな性格で、子供仲間では通らないような意地を張って、仲間はずれになるようなところがあったが、戦時中の首相として、次第に国民の支持を失い、孤立していった過程にも、そういう性格がそのまま見られるように思う……

以上はS氏が昭和二十一年、戦犯裁判開催を目前にひかえたある日、来訪の新間記者にむかって語った談話の要旨であるが、旧友の思い出を話る言にしては、賎しく冷たい言葉が多いのは、そのころまだ人々に戦争の記憶がなまなましくて、東条の責任を追及する風潮が強かったので、自然とそれにひきずられたものであろう。

実際のところ、東条の父英教は、もと南部藩の能役者の家柄ではあるが、維新ののちは陸軍随一の戦術家として累進し、将官まで昇進したのだから、いわば上流階級に属していたので、当時の風習として、町の子供たちの兵隊ごっこや水泳に加わらなかったとしても、それほどおかしくはなかったのである。

東条がようやく勉強する気になったのは、士官学校にはいってからである。

どうやら「やる気」がでて来たのであろう。

彼は自分の頭がそれほど冴えているわけでもなければ、鋭いわけでもないことを自覚して、それを努力で補おうとした。

彼は人の倍勉強して、士官学校を出るときは相当優秀な成績になっていた。

陸大卒業の成績も、それほど悪くはなかったが、特に優秀というわけでもなかった。

陸大くらいになると、ほんとに頭のいい男がいるので、頑張りだけでは追い越せないのである。

その後の彼の昇進も、ほとんど努力と勤勉によるものであった。

それだけに東条は、すべての問題は努力によって解決できると考えすぎるところがあり、

「なせばなるなさねばならぬ何事もならぬは人のなさぬなりけり」

とか、

「断じておこなえば鬼神も避く」

とかいう通俗な実践道徳を信じすぎ、国民にも強要しすぎたきらいがないわけではない。

もっとも、こういう精神主義は東条だけでなく、当時の日本の軍人一般の気風でもあって、ヨーロッパやアメリカの学者や評論家の間でもしばしば批判と嘲笑の対象とされている。

たとえばワシントン州立大学教授ロバート・G・C・ピュートーは『東条英機』の著書中で、代表的な日米主戦論者佐藤小次郎中将について、

「彼はかぎりない自信の化身だった。これは日本のもののふに共通の態度であり、『窮すれば通ずる』とか『精神一到なにごとかならざらん』とかいう古い諺に表現されている。たとえば勇気か臆病かが決定的な要因であり、力の強弱は二の次だった」(原子林二郎氏訳)

といっているが、これはこのまま東条英機その人にもあてはまらないことはないのである。

あるとき東条連隊長は赤松副官をつれて歩いていたが、突然立ち止ると、道ばたの馬糞を指さして、

「おい、赤松、この馬はどちらから来て、どの方向へ行ったか、あててみろ」

といった。赤松はびっくりしたが、彼は少尉に任官したばかりのころ、連隊旗手をしていて、いつも連隊長や幕僚の馬のすぐうしろから歩かされているから、馬はどんなふうにして排泄するものか、よく知っている。

その情景を頭にえがきながら答えたところ、

「ウム、そのとおりだ」

とほめられた。

東条英機は若いころ探偵小説を愛読したことがあるというが、物の見方にも探偵趣味的なところがあった。

馬糞の話や、ゴミ溜めあさりもその一例だが、ほかにも彼は、高層の気流を利用して風船爆弾を飛ばしたらどうかとか、エスキモーは海水を水の上にまいて塩をとっているが、遠心力を利用して、海水から塩と水を分離する法はないかとか、いろいろ創意工夫をはたらかしていた。

それらのあるものは、子供の思いつきに似ているといって、笑いものになったが、中には、フイリッピンから物資を送るのに、潮流を利用するとか、ゴム袋に貨物をいれて、水中を曳航させるとかいうように、若干成功した例もあったのである。

しかし、総じていえば、一国の首相が風船爆弾やゴム袋の水中輸送のことにまで熱中しなければならぬところに、後進国日本の悲惨と滑稽があったわけであろう。

こういう点をとらえて、ふだん東条と仲の悪い石原莞爾は、東条上等兵とあだ名をつけていた。

四 top

赤松中尉は東条連隊長のもとに、二年間副官を勤めたが、そのうち東条は参謀本部の編制動員課長となり、赤松は陸大へ入ったので、はなればなれになった。

しかし、昭和十三年五月、赤松が大本営参謀をやめて、欧州へ留学することになり、洋服をこしらえたり、頭髪をのばしたりして、すっかり準備をととのえたところで、第一次近衛内閣の改造があり、板垣征四郎陸軍大臣のもとに、東条が新しく次官に就任すると、彼は赤松に秘書官になることを求めた。

せっかく楽しみにしていた洋行だが、ほかならぬ東条から、わざわざ懇望されると、振り切るわけにゆかない。

ここで彼は、また一年ばかり、東条の側近につかえることになった。

東条は次官をやめるとき、自分のために洋行を棒にふった赤松を気の毒がって、後任の山脇次官に、

「おい、山脇、赤松を早くヨーロツパヘやってくれよ」

と頼んだ。山脇は、

「東条という奴は、わがままだねえ」

と笑いながら、赤松の留学を発令した。

赤松中佐は東京生れの都会的軍人で、酸いも甘いも噛み分けた男である。

朴念仁(ぼくねんじん)の東条にかわいがられたからといって、東条と同じような朴念仁ではない。

彼は最初パリヘいって、爛熟頽廃(らんじゅくたいはい)した都会文化を充分たのしみながら、半年間フランス語の勉強をし、それからポーランドヘいったところ、ドイツがポーランドヘ侵入して、ポーランドという国はたちまちなくなってしまった。

そこで赤松はフランスヘ帰って、大使館の補佐官になり、ついでスイス公使館付になって、二年ばかりいたところ、帰国を命ぜられた。

シベリア鉄道で帰国の途中、梅津美治郎関東軍司令官のところに立ち寄って、二、三日あそんでいると、東京からすぐ来いという電報が届いた。

何事かと思いながら帰ってみると、東条中将が陸軍大臣になっていて、またしても秘書官になれという話である。

官僚の世界では、式部官、補佐官、秘書官を三大賤業と呼んで、男のする仕事でないかのように言い習わしているので、その一つの秘書官になるのは気が進まないが、赤松はこれまで二度の勤めで、東条の気心はよく知っている。

深くつきあえば、これほど人情深い、誠実な人はいない。

せっかく自分を名ざしてくれた厚意に応えようという気持もあって、彼は三たび東条の側近に仕えることとなった。

赤松は引き続き、東条が首相になるとともに、首相秘書官になった。

首相秘書官といっても、一人ではない。陸軍の赤松貞雄大佐のほかに、海軍からは鹿岡大佐(のち軍艦那智艦長として戦死)、内務省からは広橋高光伯爵、大蔵省からは稲田耕作(現在長期信用銀行幹部)が、それぞれ首相秘書官を命ぜられた。

さらに、東条首相が内相、外相、文相、軍需相を兼任するたびに、赤松貞雄もその秘書官を兼任したので、彼はいつも東条の側近におり、東条の家族近親を除いて、彼ほど東条を知っている者はないはずである。

赤松大佐の記憶によると、昭和十六年、東条内閣の成立と日米開戦のころの事情は、次のようであった。

昭和十六年十一月十九日、第七十七議会は安達謙蔵ほか百一名の提出した次のような決議案を、満場一致で可決した。

世界の動乱いよいよ拡大す。敵性諸国は帝国の真意を曲解し、その言動ますます激越を加う。隠忍度あり、自重限あり。

我が国策つとに定まり、国民の用意亦成る。政府は宜しく不動の国是に則り、不抜の民意に信頼し、敢然起って帝国の存立と権威とを保持し、以て大東亜共栄圈を建設し、進んで世界永遠の平和を確立すべし。

以上 決議す |

この案が上程されたとき、島田俊雄代議士がした趣旨説明の演説は次の通りであった。

「趣旨は読んで字の如く、要するにしっかりやってもらいたい、大いにやれという意味である。

わが国が現にやっている支那事変の完遂途上の最大の障害物『アメリカ』を主体とする敵性国家群の横槍を払え、事実には事実をもって答えろ、仏の顔も三度である。

我々の幸福も栄光も戦い抜く事、これが国民共通の心理である。我々の希望する所は、牢固(ろうこ)たる決意があったことを証明すべき実行が入用である」

この演説ののち、衆議院議長小山松寿が採決のため起立を求めたところ、総員起立で、全員一致で可決となった。

五 top

実際のところ、この起立した総員のひとりひとりの腹の中はどうであったかについては、何ともいえない。

すくなくも、日本が戦争に負けたあくる日から、自分は戦争を欲しなかったと主張する人が無数に出たところを見れば、この時起立した全部が、この決議に賛成したわけではなかったと考えていいであろう。

そして、腹の中で何を考えているにしろ、全員はともかくこの決議に賛成であった。

こうした事実を背景に、日米交渉は続けられたのである。

これより先、十月二日、米国から日本へ寄せられた要求は次の四ヵ条であった。

一、平和四原則の確認

二、中国及び仏印(現ベトナム)よりの日本軍の全面的撤兵

三、日華特殊緊密化の放棄

四、日独伊三国同盟の実質的骨抜き要求

これについて、十月十二目、近衛首相は荻窪の自邸で五相会議(近衛首相、東条陸相、及川海相、豊田外相、鈴木企画院総裁)を開いたところ、各相の意見は次の通りであった。

豊田外相――なお外交交渉によって、妥結にいたる目途あり。ただし、それには、日本の撤兵が必要である。

東条陸相――その目途なし。日華事変において日本がこれほどの犠牲をはらっている以上、撤兵ということは断じて出来ない。

及川海相――和戦いずれかに決するのは、首相の裁断に一任したい。

以上のようであった。

周知のように、日本の海軍は南進論で、仮想敵国は米、英であったが、陸軍の伝統的使命は北辺の守りで、したがってソ連打倒が目標であった。

ところが、日米開戦ということになると、予想される戦場は南方熱帯地方になる。

しかも、いざとなって急に人馬の動員がおこなわれ、これを編制し、装備を整え、団結を固めると同時に、船舶を徴用し、これを艤装(ぎそう)するとなると、どうしても半月ないし一月の日数を必要とする。

また、作戦上の都合をいえば、南方海岸において上陸可能の天候は十一月上旬が最もいいが、以後だんだん悪くなって、十二月初旬を過ぎると不可能になる。

だから陸軍としては、十月上旬くらいまでには和戦いずれとも決定してもらう必要があるので、外交交渉が決裂したから、急に開戦だといわれても、できるものではない。

どうせ妥結の可能性のない外交ならば、見きわめをつけるのが肝要である――これが陸軍の考えであった。

一国の運命にかかわる大問題が、しばしばこのような「作戦上の都合」によって決定されるということは、歴史の皮肉といっていいであろう。

六 top

一方、近衛首相は、海軍が戦争完遂の自信なしということを期待していた。

(近衛自身、後日手記の中で、海軍は自信がないけれど、自分の口からそれを言い出せないといっていたと書いている。ここにも、七十七議会の全員起立の場合と同様、多数の中で自分を偽る日本人の特性を見ることができよう)。

海軍に裁断を一任された近衛首相は、東条陸相と正面から対立することになる。

しかし彼は東条を罷免することができない。東条は全陸軍によって支持されている。

彼を罷免すれば、陸相の後任を得ることは不可能となろう。

そこで第三次近衛内閣は退陣せざるをえなくなった。

総辞職のあくる日、東条陸相は官邸で杉山参謀総長と懇談していた。

すると宮中からお召しの電話がかかって来た。東条は杉山に、

「やがて閣下にも、お召しがあるかも知れません。御用意なさっておかれたらいかがですか」

と言うと、赤松秘書官を帯同して参内した。

拝謁の前に、内大臣木戸幸一から東条に、

「今日は御椅子を賜わりません」

と注意があった。

これまで東条は、上奏のあとではかならず御椅子を許されて、長時間にわたっていろいろと御下問を賜わり、御懇談申し上げる例になっていたのに、今日にかぎって御椅子を賜わらぬというのは、閣内で横車を押して、政局を混乱におとしいれたのはけしからんと、お叱りを受けるのかも知れぬと思いながら、おそるおそる御前へ出た。

赤松秘書官は別室で持っていたが、東条はなかなか退出しない。

そのうち及川古志郎海相も参内し、木戸内大臣も加わって、長い間懇談しているようであった。

やがて退出した東条は、口を真一文字に結んだまま、むっつり押し黙って、何か一心に考えこんでいる。

自動車に乗ると、彼は、

「明治神宮へ参拝する」

といったきりで、あとはまた無言である。

神宮では、夕刻、しかも前ぶれなしの参拝で、神主たちはあわてふためいている風であった。

明治神宮のつぎに東郷神社に参拝し、つづいて靖国神社へむかった。途中、赤松秘書官は恐る恐る、

「どうなさったのですか」

と聞いた。東条は感慨深い面持ちで、

「大命を拝したのだ。思いがけないことなので、ただ恐懼(きょうく)するばかりで、お答えもできないでいたら、お上から『暫時猶予を与える。

及川も呼んで、東条に協力するように命ずるから、木戸ともよく相談して、組閣の準備をするように』と仰せいたされた。

ただただ恐れ多いばかりで、この上は神様の御加護を受けるよりはないと思って、参拝するのだ」

靖国神社の参拝を終えて、陸相官邸へ帰ってみると、大命降下のニュースはもう広まっていて、ホールでは新聞記者や大本営報道部員が酒を飲んで、気焔をあげていた。

東条は大臣室へ入ると、木村次官と武藤軍務局長を呼んで、今後の方針について懇談し、閣僚として陸軍の希望する人たちの名簿を提出させた。

それから彼は、内閣総務課長稲田周一と赤松秘書官を伴って、日本間へ移った。

彼の考えによると、陸相官邸の大臣室は、陸軍大臣としての事務を執る場所であるが、これから先は陸相という立場をはなれて、首相として行動せねばならない。

それには大臣室は不適当だというので、日本間へ移ったのであった。

東条は稲田に、

「内閣書記官長は誰にしようか。星野直樹がいいだろうか、塩原時三郎がいいだろうか」

と相談した。

星野は前企両院総裁で、塩原は逓信次官であったが、東条は星野にしたい風であった。

稲田も星野を推したのでそれに一決した。

七 top

東条が第二次近新内閣で陸相のとき、星野は企両院総裁だったが、ある事でやめさせられることになった。

首相が自分で本人を呼んで引導を渡すのが通例だが、近衛はいやがって、東条にその役を押しつけた。

こういうとき、近衛はその特有のずるさを発揮して、人々の信頼を裏切った。

東条もしぶしぶ出かけたが、その時の星野の態度が、実にあっさりして、男らしく、悪びれなかったので、東条は改めて星野に好意を持った。

それが今度の内閣書記官長選考に作用したのであった。

しかし、東条と星野がはじめて知り合ったのは、もっと古い。

星野直樹の回想録「見果てぬ夢」によると、それは昭和十年の暮ころであった。

そのころ満州国財政部の首脳者であった星野は、ある日、北支から新京への帰りの汽車の中で、新任の満州軍憲兵司令官東条英機と乗り合せ、三、四時間雑談を交した。

それがはじめであった。

星野はまず北支の石炭、鉄などの資源の状況を話した。

東条は非常に興味をおぼえたとみえて、ポケットからノートを取り出して、克明に書き込みはじめた。

東条は経済についての知識はほとんどないように見えたが、知識欲だけは強くて、素直に熱心に未知の分野を学び取ろうとしているのが、彼に好感を与えた。

東条がいちばん立派だったのは、二・二六事件のときであった。

事件が起ったとき、一般の人には、事の成行きがまったくわからなかった。

蜂起した部隊が、官軍なのか反乱軍なのかもわからず、どちらが勝つかの見通しも立だなかった。

一般人のみならず、軍人にもわからなかった。

そのとき、いち早く態度を明らかにして、これを反乱行為と断定したのは、東条憲兵司令官である。

彼はかねてから反乱部隊と同系統と目星をつけていた軍人、軍属はもとより、民間人にいたるまで、数百人をことごとく拘禁して、全満州を微動もさせなかった。

彼の処置は賞讃の的となり、まもなく彼は関東軍参謀長に抜擢された。

星野氏によると、それ以来、東条と憲兵とのつながりが出来、東条は憲兵を掌握しているという自信を持つようになったのだという。

戦争中の東条の悪名高い憲兵政治は、このころに起源するようである。

星野が東条に重用されたのは、星野夫人が東条夫人勝子と女子大の同窓だったため、閨門(けいもん)を通して取り入ったのだという説が流布したことがある。

しかし、星野夫人は津田英学塾の出身で、二人は同窓ではなかったし、東条夫人の発言は決して東条に影響を持たなかった。 第一、東条は夫人のそういう発言を許さなかったし、公務上の秘密を家庭で洩らすことはなかった。

公務上の秘密を守る点では、東条英機は潔癖すぎるほど潔癖であった。

彼は秘書官の赤松大佐にさえ、閣議の内容を教えないことがあった。

赤松は赤松で、職責上知っておく必要があっても、東条が教えてくれないので、自分のオヤジのことをほかの閣僚に聞いてあるかねばならなかった。

近衛内閣瓦解の原因となった荻窪会談の内容についても、東条は一応赤松大佐に教えたが、終戦後発表された近衛の手記を見ると、一番重要なことは、彼に知らされていなかった。

したがって、軍事上や国政上の重要な人事で、東条首相が夫人の影響を受けたなどいう説は、ほとんど荒唐無稽といってよかった。

東条は勉強家で、努力家で、中学校の模範生のように、規則できめられたことは必ず守る男であったから、公私を混同するなどということは考えられもしなかった。

ただ一度だけ、彼は勝子夫人に仕事のことを打ち明けたことがある。

東条英機が中将に昇進したのは、昭和十一年の十二月であった。

その時彼は感慨深い面持ちで勝子夫人にむかって、

「おれは実は、中将になれると思っていなかった。親父の英教は盛岡の出身で、ドイツ人のメッケル少佐について学び、日本一の戦術家と呼ばれ、その『戦術麓の塵』という著作は陸大の学生たちに争って読まれたものだったが、長州人でないために、少将より出世できず、やめるときようやく中将になった。

その息子だけれど、親父ほど頭のよくないおれは、将官になるのもむずかしいと思っていたのに、現職で中将になることができたとは、まったく思いがけないことだ」

といった。

乾岔子(カンチャズ)事件が起ったのは、それから半年後である。

乾岔子は満州とソ連の国境をなす黒竜江の中洲で、これまで所属不明だったが、関東軍がその領有を主張して、航行中のソ連砲艦を撃沈したため、両国の関係が極度に緊張した。

このとき東条は関東軍参謀長だったが、二個師団を投入して、決戦の態勢を取った。

参謀本部ではあわてて、不拡大を命令して来たが、現地ではすでに行動を開始していたので、中央の意志を無視して既定の方針を押し進めた。

この事件はさいわい、ソ連側で譲歩したので、それ以上発展しなかったが、その後まもなく東条は辞表を出すと言い出した。

彼は夫人にむかって、くわしく事件の経過を説明して、

「おれはもともと、何か事件が起っても、なるべく局地で解決しなければならぬという持論なのだ。

しかし、あまり用心深く、少しずつチピチビと兵力を投入してゆくと、先方も負けずに投入し、だんだん大きくして、しまいに手がつけられなくなってしまうこともある。

それくらいならば、はじめから大きく動いて、こちらの決意を見せたほうが、先方の戦意を鈍らせて、いい結果を見ることになる。

こんどの事件など、そのいい例なのだが、おれが参謀本部の命令にそむいて、事件を拡大する態勢を取ったという事実は、否定できない。

実をいえば、おれは最近の陸軍部内にみなぎっている下剋上の風潮を、憂慮に堪えないと思っている。

昨年の二・二六事件は、おれが数年前に連隊長をしていた部隊が起したもので、将校連中も知っている奴ばかりだ。

彼等の純一無垢な、私利私欲を超えた真心を思うと、涙なきを得ないが、秩序を乱したという事実は見のがすわけにゆかぬ。

そう思って、おれは軍紀の粛正を叫んで来たのだが、その本人がこんど、中央の命令にそむいて、下剋上をやらかしてしまった。

このあいだも言ったように、おれは中将になれただけでも、身に過ぎた幸運だったと思っている。

これ以上、大将にまでなろうなど、夢にも思っていない。

軍司令官は、乾岔子事件は成功したのだから、君は身を退くに及ばんといってくれるが、それに甘えてはいけない。

おれはかねがね、軍から退くときは、意味のある退き方をしたいと思っていたが、今度は意味のある退き方ができそうだ」

こう言うと、彼は夫人に命じて、何どきでも内地へ引き揚げられるように、家財道具を整理させた。

しかし、まもなく支那事変がはじまり、関東軍は猫の手も借りたいほどいそがしくなったので、東条は引っ込んでいられなくなった。

八 top

東条英機に大命が降下しだのは、戦争をはじめるためでなく、戦争をしないですませるためであった。

ここまで緊迫した情勢の中で、陸軍部内を完全に統制できる者は東条しかなく、また、これまでの対米交渉のこまかな経緯を呑みこんでいて、適切な対策を樹立することのできるのも、東条しかないという判断のもとに、彼が選ばれたのであった。

東条が首相と陸相を兼務したのも、もし別に陸相を置いて、東条と意志が疎隔した場合、調整のしようがなくなることをおそれたためであった。

組閣当初、東条首相が陸相と内相を兼務し、のち文相、軍需相の椅子まで一人で占めたことは、彼が権勢を張ることを好む性格の人であるからだという説があった。

たしかに、東条は無類の勤勉家で、努力家で、席次や位階勲等を好むところがあったが、それは権勢欲のためというより、もっと素朴な優等生気質のためであったといった方が正しいようである。

彼は「あんよが上手」とほめられれば、もっとうまく歩いてみせようとする小児のように、無邪気で純真な向上心に燃えていて、自分自身を善行のかたまりにしようと努力する小道徳家なのであった。

従って、席次や位階勲等は、彼の善行を保証する唯一の証拠であって、それはちょうど小学生や中学生の成績通信簿と同じ意味を持つものである。

彼はヒットラーやムッソリーニのような独裁者になろうとしたり、よく言われたように「東条幕府」を作ろうとするような大それた野心家でもなければ、悪党でもなく、ただただ誠心誠意、おのれを空しくして天皇と国民とに奉仕しようとする善意の人であった。

もっとも、その善意がどのような結果を招いたかは、また別に論ぜらるべき問題である。

実際のところ、国家という複雑な機構を、至誠と善意だけで統治されては、たまったものではない。

東条の失政の根本原因は、結局、彼の善意の裏にある上等兵的愚昧(ぐまい)にあった。

東条英機は特別に皇室尊崇の念が厚かった。彼はいつも次のように言っていた。

「お上は神格である。われわれ臣下は、どれだけ偉くなっても人格以上にはなれない。

首相などといっても、すこしも偉いものではない。

なぜならば、首相には努力すればなれるが、お上ははじめからお上でおわしますからである。

国民はひとしくお上の赤子であるのだから、あまねくお上のお心持を隅々まで伝えると同時に、赤子である国民の心をまとめて、お上に帰一させることが大事である」

終戦後、天皇がみずから神格を否定されるとともに、このような天皇観は公然とは通用しなくなったが、戦前の日本では、これが正統派の考え方であった。

もっとも、戦前の日本でも、一定の年齢に達し、ある程度の教育を受けた青年は大部分、皇室ならびに国体に対して懐疑的になり、批判的になって、ただ公的に発言したり行動したりするとき、非愛国者として弾劾されないためにのみ、あたかも皇室を尊崇するかのように振舞うだけであった。

従って、東条のように純真無垢な忠誠心は、一般社会ではほとんど姿を消していたのであるが、その点彼は非常に珍しい存在であった。

九 top

東条英機の皇室尊崇心の端的なあらわれは、その上奏癖であった。

彼は政治上の問題にしろ、軍事上の問題にしろ、すこし重大なことがあると、参内して、直接天皇に上奏しないでは気がすまなかった。

歴代首相の中で、彼ほどたびたび上奏した者はなく、平均して週一回にはなるだろうといわれている。

秘書官の赤松大佐の印象によると、東条首相がもっとも上機嫌で、晴れ晴れした顔をしているのは、上奏をすませて退下するときであったという。

はじめ最も熱心に東条を支持し、彼に大命が降下するように尽力した木戸内大臣が、次第に彼を嫌うようになったのは、一つには戦況が悪化して、日本の陸軍が見かけによらずお粗末であることを露呈したため、彼の才幹に失望したからであったが、もう一つの理由は、東条の上奏癖であった。

内大臣の任務は、内閣から独立して、天皇を常侍輔弼(ほひつ)することである。

常侍輔弼とは、天皇の側近にあって、天皇の御諮詢(ごしじゅん:御質問)に奉答し、国務大臣や統帥府の輔弼を補うことである。

ひらたくいえば、天皇の御相談役で、天皇の御質問を各大臣に伝えたり、臣下からの言上を天皇にお伝えしたりする役目である。

取次役といってもいいし、伝声管といってもよい。

ところがいま、東条のように、何かといえば参内して、直接陛下にお目にかかって、いろんなことを申し上げる者がいると、取次役の仕事がなくなってしまう。

内大臣は天皇と臣下の中間に立って、あちらの話をこちらへ伝え、こちらの話をあちらへ通じることによって、自分を有用な人物と思いこんでいるのに、お前には用がない、じかに陛下に申し上げるといわんばかりのあしらいを受けては、面目丸つぶれである。

木戸が次第に東条を排斥するようになったのは、ほかならぬ東条の忠誠心の故であった。

はじめ木戸内大臣が東条を首相に推薦したのは、彼の忠誠心に期待をかけたからであった。

木戸は陸軍大臣としての東条の勤めぶりを観察するに、彼ほど天皇のことを考え、勅命を大切にする者はいない。

してみると、もし彼を首相にしたならば、天皇がどのように仰せられても、かならず御言葉に従うであろう。

陸軍がいくら戦争をしたがっても、天皇がならぬとおっしやるならば、陸軍を押えつけて、絶対に戦争をさせないであろう。

こう思って、彼を推薦したのであった。

それほど期待された東条が、どうして開戦の発頭人になったのか?

彼は組閣に当って、特に天皇から、これまでの行きがかりを捨てて、内外の情勢を深く検討し、新しい方針を樹立するように、とのお言葉をいただいているので、ただちに政府と大本営の連絡会議をひらいて、国策の再検討をおこなった。

そして

一、戦争を回避し、臥薪嘗胆(がしんしょうたん)する

二、ただちに開戦を決意し、政戦両略の施策をこれに集中する

三、戦争決意のもとに作戦準備を完整するとともに、外交交渉を続行して、妥結につとめる

の三案のうち、どれをとるかということで激論をかさねたのち、陸海軍の強硬論をおさえ、一応第三案を趣旨として進むことにした。

しかし、対米交渉の急迫とともに、国内の世論はますます沸騰し、アメリカ討つべしの声は上下に満ちた。

そのころの心境について、のちに赤松大佐ほかの秘書官から質問されたとき、東条はこう答えている。

「お上からの仰せで、日米交渉を白紙にもどしてやり直すこと、なるべく戦争にならぬように考慮することについて、謹んでこれが実行に当ったが、当時主戦論のたぎる際、戦争に突入することはむしろ容易であるが、このまま戦争をせず、米国の申し入れに屈した場合には、二・二六事件以上のものが起るかもしれない。

そうした時は、憲兵と警察を一手に握り、断乎涙を呑んでこれを鎮圧して、治安を微動もさせない必要がある。

そのために陸相と内相を兼ね、特に大臣級の人を内務次官にしたのであるが、開戦とともに民心が一応落着いたので、内相の兼任はやめたわけである」

つまり、東条の陸相ならびに内相の兼任は権勢欲のためでなくて、治安維持のための必要やむを得ぬ処置なのであった。

十 top

十一月二十七日、米国から回答がとどいた。いわゆるハル・ノートで

一、日本の陸海空軍ならびに警察の支那及び仏印よりの撤退

二、支那における重慶政権以外の一切の政権の否認(満州国及び汪兆銘政府を認めず)

三、日独伊三国同盟からの脱退

を実行してはじめて、日米交渉に応ずるというのであるから、日本にとってはまったく過酷で、かつ絶望的なものであった。

ここで日本は開戦に踏み切ったのであるが、御前会議でその決定を見た直後、東条は赤松秘書官にむかってしみじみと述懐した。

「お上から、日米交渉を白紙に還元して再検討せよと仰せられたときは、その通りに実施したつもりだったが、どうしても、この際戦争せねばならぬという結論に達したので、お上にお許しを願ったが、なかなかお許しがない。

しばらくしてようやく、やむを得ないと仰せられたとき、お上が真に平和を愛され、平和を大事にしておられることを、まのあたり拝察できて、まことに申し訳ないと思って、感慨無量であった。

それからお上が、むかしの日英同盟のことや、お上が英国御訪問のおり、特にむこうの皇室とお親しくされたお話など承ったときは、日本をここまで追い込んだ米国が憎らしくてならなかった。

そしてつくづく、もう二度とこのようなことでお許しを願うような羽目におちいりたくないと思った。

宣戦の大詔に『あに朕が志ならんや』とある文句は、もと原案にはなかったのを、特にお上の仰せで加えられたものだ」

十二月七日夜半、赤松秘書官は首相官邸からの電話で仮眠を破られ、いそいで官邸の日本間へ出勤したところ、ルーズベルト大統領の親書が到着したので、東郷外相が首相と協議の上、上奏したいということである。

そこで赤松は宮中の御都合を伺ってお許しを得、東郷はただちに参内した。

時刻は八日午前一時である。上奏が終ったのは二時すぎであった。

午前三時ごろ、同じ秘書官の鹿岡海軍大佐が出勤して来た。いっしょに日本間に待機していると、午前五時ごろ、真珠湾攻撃成功の第一報が入った。

さっそく東条首相に報告すると、心から嬉しそうに、

「よかったなあ」

といってから、

「お上には軍令部から御報告申上げたろうな」

と念を押した。

午前六時すぎ、ラジオのニュースは日米が交戦状態に入ったと告げた。

それに聞き入りながら、一同は感激に胸を熱くしていた。

十一 top

戦争は出足がよかったが、海軍はミッドウェーで一撃を受け、陸軍はガダルカナルで敗退し、印度作戦で大損害を受けたのを境に、日本は守勢に立つことになった。

この間、東条首相は政務の間隙を縫って、第一線各地に飛び、戦況を視察すると共に、将兵を慰問激励したり、各国の指導者と会見して、懇談をかさねたりしたが、戦況は次第に不利となり、国内の矛盾が露呈してくるとともに、彼に対する不信と非難の声が高くなった。

非難の一つは、彼が世田谷区用賀に豪壮な邸宅を建築したということであった。

国内の生活物資が次第に乏しくなっても、国民がじっと耐え忍んでいるのに、権力の地位にある者が、おごりたかぶって、私邸を建築するとは何事かと、人々は憤慨した。新築の邸の写真といわれるものが、ひそかに人々の手から手へ渡った。

しかし、赤松秘書官と勝子未亡人の談話によると、真相は次の通りであった。

陸軍部内で東条の地位が上るにつれて、彼はいそがしくなって、すこしの暇もなくなった。

勤勉と努力が彼の生活信条であったから、わずかの時間でも無駄にすごす気はなかったが、ときどき、

「今日も一日、人のツラばかり見て暮した。たまには人間のツラを見ないで、ポカンと空でも眺めて暮したいなあ。

あまり働きづめだと、身体をこわしてしまうぞ。

週に一回くらいは、身体じゅうのゼンマイをすっかりゆるめて、阿呆のようにならなきや……」

と溜息をもらした。

週末の休養のために、自分の別荘を提供しようと申し出る者もあった。赤松大佐が取次ぐと、はじめのうちは、

「うんうん」

と聞いているだけだったが、三度目か四度目に容(かたち)を改めて、

「ちょっと注意しておく。今度から、そのような申し出は取り次ぐに及ばん。

財界人とか実業家とかいわれる者の好意を、すこしでも受けると、あとでその会社ヘヨリをかけようというとき、力が入らん」

といった。

東条はそういう点、潔癖すぎるほど潔癖であった。

石原莞爾にいわせれば、上等兵の潔癖ということになるだろうが。

夫が週に一回、人のツラを見ないでぼんやり過せるように、小さな家を作ろうと、勝子夫人が考えて、用賀に土地を買ったのは、昭和十四年であった。

そのとき東条は中将で、航空総監である。

建築の制限はできていたが、まだ禁止されているわけではなかった。

ただ東条は、建築法規に対して神経質になって、

「絶対、違法のものを作らないように。制限の範囲内で作れ」

と、くりかえし言った。内部の構造についても、

「近ごろは文化生活とかなんとかいって、電気を使ったり、機械仕掛けにしたりして、シャレたことをするのがはやっているようだが、そんなものは一切いらん。

どうしてもしたかったら、おれが死んでから、改造したらよかろう。

おれの生きてるうちは、昔のままの作りでいい。万事棟梁の設計に任しておけ」

といった。

棟梁というのは、名人気質の男だったが、資材の統制のため、だんだん仕事がやりにくくなったので、東条の家を建てるのを最後に、郷里へいって舟大工に転業するつもりで、これまで大事にしていた材料を惜しみなく使った。

それでも、いろんな材料が不足するけれど、東条は絶対に闇で買うことを許さない。

仕方がないから、材料のないときは休み、配給のあるときだけ仕事を進めるという風にしていたら、とうとう三年かかって、昭和十七年になった。

十二 top

昭和十七年といえば、東条が首相になったばかりで、日本中の視線が一身に集中しているときである。

建築制限いっぱいの、四十坪の平屋建で、坪四百円、全部で一万六千円しかかかっていない。

(もっとも、東条家では棟梁に祝儀も含める意味で二万円渡した)。

一国の宰相の体面にかかわるほどの小さな家だが、門の外から玄関だけのぞいたり、垣根越しに屋根だけ仰いで見ると、結構豪壮に見えないこともない。

東条は国民に塗炭の苦しみをなめさせておいて、自分だけ栄華にふけっているという声がパッと広まった。

おまけに、故意か偶然か、これが東条の家だといって、こっそり人の手から手へ渡された写真が、隣の鍋島子爵家の、ほんとうに豪壮な邸宅を撮ったものであったから、国民の反感をそそるに充分であった。

あるとき農林大臣内田信也が運輸通信大臣五島慶太といっしょに御陪食を仰せつけられた。そのとき陛下が、

「東条は大変りっぱな邸を建築したというが、本当か」

とおたずねになった。すると内田が、

「東条の家は、ここにおりまする五島の邸にくらべれば、物置のようなものでございます」

といったので、陛下はお笑いになった。

戦局が不利になるにつれて、国民の不満は東条首相に向けられ、さまざまな非難が乱れ飛んだ。

陸相と内相を兼摂することさえ彼の権勢欲のあらわれと見た世間は、彼がさらに外相と軍需相と文相を兼摂し、参謀総長をも兼ねるに及んで、あたかも独裁政権の樹立をたくらんでいるかのように言い触らした。

外相兼任の状況は次のようであった。

作戦の進むにともなって、政府は大東亜共栄圈の建設に着手するため、大東亜省を設立しようとしたところ、東郷外相は、 「この仕事は外務省が担当すればいい。

たまたま世界の大部分の国が敵側になったため、さし当り仕事がなくなった外務省にふさわしい仕事だ」

といって、反対した。

大東亜省と外務省は根本的に違っていると説明しても、東郷は納得せず辞職し、ほかに外相になり手がないので、東条はやむを得ず、みずから外相となり、毎日外務省へ出勤して、次官、局長から課長級まで説得した。

そして一応目鼻がつくと、ただちに外相を辞任して、谷正之を後任とした。

文相兼任の事情はこうである。

政府は学徒動員のため、大学の学年短縮を実施しようとしたところ、各大学の反対がはげしく、文相橋田邦彦は辞任したので、東条は文相を兼任し、毎日文部省へ出かけて幹部連を説得したことは、外務省の場合と同様であった。

なお彼は東大へ出かけて、学生にむかって次のように講演した。

「国難に当って、ペンを銃に代えて勇躍出征するのは、若人の愛国の熱情である。

外国でもその例はすくなくない。

自分もかって、日露戦争当時、陸軍士官学校の生徒であったが、一年短縮して出征した。

しかるに現在、自分は首相、現役大将、陸相、文相として立っているではないか。

たとえ短縮して出征しても、あとで取返しはつくものである。

いたずらに消極的になってはいけない」

自己の顕職を誇示するような言い方に、反感をそそられる者も多かったが、本人は憂国の至誠にあふれているのであった。

こういうズレは、いたるところで見られた。

東条のいわゆる権勢欲については、外人のほうが比較的公平な観察をくだしている。

『東条英機』の著者ロバート・ビュートーは言う。

ドイツおよびイタリアにおける全体主義全盛の時代にあって、外国、ことにアメリカで東条が日本におけるヒットラーやムッソリーニのように考えられたのは、おそらく避けられないことであったろう。

それには彼の手中に大なる権力が握られているようにみえたことにも多くの原因があったろう。

彼は、首相兼陸相としてのみならず、内相としても、戦争を開始した。

しかしこうしたいい方は彼が間もなく内相の地位を離れたことを看過(みすご)している。

彼は暫定的に内相を兼務していただけなのである。

彼は引き続きいろいろな機会に、他の若干の大臣を兼務したが、それは、いずれも、適当な人物が見つかるまでの極く短期間のことであった。

東条は、個人的な栄光とか昇進に、ある種の関心はないわけではなかった。

(彼の胸のたくさんの勲章がそれを物語っていた、といえるのかもしれない)が。

もし彼が、ときどきいわれるように、権カヘの渇望を持っていたとしても、そうした彼の願望は満たされぬままであった。

当時の日本は確かに軍事独裁であったが、しかし東条が独裁者なのではなかった。

独裁者は、決定の権力を握っていた統帥部なのであった。

(木下秀夫氏訳) |

十三 top

あるとき東条は満州へ出張した。

奉天の飛行場へは梅津関東軍司令官以下幕僚たちが迎えに出て、東条が飛行機をおりると、一斉に挙手の礼をした。

梅津は明治四十四年の陸大出で、東条は大正四年卒だから、梅津の方が五年も先輩である。

しかし、首相の方が関東軍司令官より上だから、梅津は姿勢を正して敬礼したのに対し、東条は歩きながら、ややゾンザイに敬礼を返した。幕僚たちはそれを見て、

「東条の奴、生意気な野郎だ。先輩に対する礼を知らない」

とカンカンになって怒っている。

ところが、東条は宿へつくと、梅津を上座にすえて、畳に手をついてお辞儀をし、

「閣下、御無沙汰いたしておりますが、お変りございませんか」

と、どこまでも先輩に対する礼をとっている。

しかし、そういうところを見ているのは赤松秘書官だけで、梅津の冪僚たちは別室で酒を飲んでいて知らないから、東条に対する反感は募るばかりであった。

畑、杉山などの軍司令官連中も、それぞれ東条より何年か先輩だったが、そういう人たちをアゴで使わねばならないところにも、東条の人知れぬ気苦労があった。

東条首相が軍需大臣を兼ねた事情はこうである。

戦争が激化して、重要産業を軍需生産に振り向けるため、商工省と企両院を廃して、軍需省ができたとき、陸海軍の現役将校が部課長級に就任したが、アルミニウムや石油や鉄の配分について、陸軍と海軍がたえず争った。

それぞれ現地からの痛切な要求を代表しているので、無理はないのだが、第三者から見ると、それぞれ自分の都合ばかり主張しているようにみえる。

とても文官出身の大臣では取り捌(さば)いてゆけそうもないので、東条が乗り出して、強引に処理せざるを得なかった。

彼が参謀総長を兼ねたのも、似たような事情による。

あるとき例の上奏癖で参内すると、天皇がミッドウェーの敗戦について、いろいろおたずねになるが、東条はよく知らないので、お答え申上げることができない。

そこで政府と統師部の連絡をよくしなければならぬというので、参謀総長を買って出たのであった。

東条ほど、公生活においても個人生活においても潔癖で、純真で、私心のない人はすくなかった。

また、東条ほど、家においてよき父、よき夫である人はなかった。

彼がスイス及びドイツ駐在武官となって洋行したのは、昭和八年から十年までの二ヵ年であったが、その間、かならず日をきめて故国の妻へ手紙を書くことを怠らなかった。

彼は几帳面な性質で、手紙に番号を打って、不着のものがあればすぐわかるようにしておいたが、妻からも留守宅のことをこまごまと書いてやったので、彼はいつも故国をなつかしがり、遂に神経衰弱のようになった。

その後、何度か外地勤務の機会があったが、彼はまた神経衰弱になるといけないといって、行きたがらなかった。

彼が家庭を離れることをいやがり、いつも家庭中心の生活をしていたのは、勝子夫人が常に、家庭を住み心地よくしようと配慮していたからであった。

彼女は家庭に嘘が入ることを嫌い、気にくわぬ客が帰ったあとも、その悪口をいうことをしなかった。

彼女はまた、子供をお父さん好きにするのが家庭をなごやかにする原因と思い、常に子供が父になつくように仕向けた。

従って、東条にとって、家庭はもっともいい安息と休養の場所で、外に慰安や享楽を求める必要がなかった。

その点彼は、軍人出身の政治家に珍しく、風流を解しない朴念仁で、野暮天で、修身教科書から化けて出たような模範生であった。

十四 top

私生活の清潔なことが、公人としての欠点であるはずはない。

しかし、彼が政治家として、あるいは軍人としての才能において、ある欠点を持っているとき、それが私生活における清潔さと同じ原因から出ているということは、かならずしもないことではない。

英雄色を好むとは限らないが、彼が色を好まないことと、英雄でないこととが同じことを意味する場合だってあるのである。

佐藤賢了の『東条英機と太平洋戦争』によると、荻窪の近衛邸における五相会談のあとで、海軍はもしかしたら、日米戦争の遂行に自信がないのではないかと思われたので、佐藤は東条陸相にむかって、

「大臣、海軍は必勝の信念に動揺があるのかも知れません。

が、それを連絡会議や御前会議で、カミシモを着た席では海軍の口から言えないのではないでしょうか。

私が席を設けますから、陸相、海相、参謀総長、軍令部総長の四人で、肩の凝らない所で、ドテラがけで、盃を手にしながら懇談してはどうですか」

といった。しかし東条は、

「永野も及川も出席した御前会議で、日本の目的が通らなければ開戦に決意すると決め、荻外荘(てきがいそう:近衛元首相の自邸))でも及川が戦争が嫌だとか、自信がないとか言わないのに、ドテラがけでならそんなことを言うと思うのかッ」

この一喝で、待合政治の提案は吹き飛ばされた。

しかし、佐藤賢了の着想は、相手が東条英機でなかったらもしかしたら採用され、日本の前途を完全に救ったとはいわないまでも、別の方へ向け変える機会を作ったかも知れないのである。

こういう例もある。

宮中では、元総理大臣を勤めたことのある、いわゆる重臣を何人か招いて、毎月会合をひらいていたが、あるときその席で、有名な酒豪の若槻礼次郎が、

「どうも近頃は、いろんな物が窮屈になって来た……好きな酒でさえ、配給がすくなくて、思う存分に飲めない状態だ」

と愚痴をこぼした。

すると、その席につらなっていた東条首相が、色をなして、

「これは、重臣のお言葉とも思えません。今や南方でも、北地でも、皇軍将兵があらゆる困苦欠乏に堪えて、戦っております。今こう申している瞬間にも、天皇陛下万歳をとなえながら死んでゆく兵士がいるかもしれません。

しかるに、重臣のお一人ともあろう方が、一杯の酒に不自由するとかなんとかいっていらっしやるとは、まったく時局をわきまえぬ次第だと思います」

若槻はこれでやりこめられたが、こういう言い方で、東条は重臣その他を敵にまわしていった。

東条がまったく話せない男でなかったという挿話も、たくさん残っている。

部下のある男をつれて旅行に出かけたところ、その男の泊った部屋が、東条の部屋の隣で、襖ひとつで仕切られているきりなのだけれど、入り口がちがっているので、本人は気がつかず、一晩中女をくどいて、しかも成功しなかった。

それを全部聞かされて、彼はあくる日笑いながら、

「ゆうべはとうとう眠れなかったぞ」

とひやかしたけれど、別に怒っているわけではなかった。

十五 top

部下にとっては、東条くらい働きやすい上官はいなかった。

彼は一旦仕事を任せると、失敗しても文句をいわなかった。

あるとき高崎甚三郎大将の子分で、戦役者の慰霊祭をやりたいと申しこんで来た男があった。

赤松秘書官が東条に取り次いで、二万円出してもらったところ、その男はそれきり持ち逃げして、姿を現わさなかった。

赤松が頭をかきながら、

「すみません。なんとか工面して、二万円は返しますから」

とあやまると、

「大金だから、君にはそう簡単に返せまい。おれの方で何とかしよう」

といったきりで、よけいな小言をいわなかった。

東条が参謀本部の課長だったころ、その直接の部下だった服部卓四郎についても、こんな話がある。

服部はあるとき、編制上の問題で、ぜひ実施したいことがあって、書類を作って、東条の決裁を乞うた。

しかし、東条課長は彼の案に不賛成で、さらに検討しろといって、判を押そうとしない。

服部は一旦課長の部屋を引き下って、再考してみたが、自分の考えはどこもまちがっていないと思えたので、ふたたび課長室へいって、決裁を求めた。

しかし課長は依然として同意しない。

服部はこうして数回繰り返し許可を求めたが、東条はどうしても判を押そうとしないので、ある日、東条の世田谷の自宅を訪問して、真剣に決裁を求めた。

東条は然って服部の顔を見ていたが、急に、

「よし」

というと、判を出して、左手に持ち、わざわざ念を入れるように、グイと押した。

服部があとから見ると、判はさかさまに押されてあった。

実は服部は、こんども東条の同意が得られなかったら辞任するつもりで、辞表を懐ろにいれていたのであるが、東条はそれを見抜いて、捺印したもののようであった。

東条が服部の案に不賛成なことは、依然として変りないのだが、若い部下の真剣さと熟意にほだされて、ともかくやるだけやってみろと、決裁したのである。

これ以来、服部は東条に心服して、彼の人物を称揚してやまなかったし、東条も彼を認めて、戦局が急迫すると、陸相秘書官に起用した。

十六 top

東条首相以下のあらゆる努力にもかかわらず、日本の敗色はいよいよ濃くなった。

政府はどこまでも米英撃滅を呼号していたが、一方では、外交的手段によって解決することも、考えないではなく、吉田茂の岳父に当る牧野伸顕のところへ赤松秘書官を使いにやって、意見を聞かせたりしていた。

真珠湾攻撃が発表になったとき、イの一番に東条のところへ駆けつけて、よくやったと祝辞をのべたのは牧野伸顕であった。

しかし、戦局が悪化すると、やはり外交によって収拾しなければならない。

牧野伸顕は東条に、幣原喜重郎に会って意見を聞くことを勧めた。

幣原はいわゆる軟弱外交の本家本元で、軍部は一時目の敵にしていたのだが、こうなると背に腹はかえられない。

内々で会見の段取りをつけているうちに、新聞社に洩れて、実現不可能になった。

近衛文麿、鈴木貫太郎、松平康昌侯らが吉田茂邸に集まって、内密で和平、倒閣の謀議をこらしているという情報は、とっくに東条の耳に入っていたけれど、黙認していた。

ただ赤松秘書官が松平侯とたえず連絡を取り、会談の内容は確認していたし、松平は、急用があったら、吉田邸にいるから電話をかけろと、わざわざ赤松に知らせるほどの仲であった。

終戦後になって、吉田茂が東条の憲兵に逮捕され、投獄されたという伝説が流布したが、それは誤伝で、吉田が逮捕されたのは東条内閣がつぶれてから一年も後のことであった。

中野正剛が朝日新聞に「戦時宰相論」を書いて、東条政権を痛烈に批判したとき、朝日が情報局から叱責されたことは事実である。

そのとき東条首相が自分で電話へ出て「けしからん」と叫んだという伝説もあるが、東条はそういうことをするはずがないというのが、赤松秘書官の見解である。

彼は第一、個人的な問題でそういう怒り方をする男ではなかったし、ほかに重要な問題を山ほどかかえていて、一中野の論文をそれほど気にしている暇がなかったはずだという。

サイパンが陥落し、情況が次第に不利となるにしたがって、重臣の間で東条内閣をどうにかせねばならぬという声が高くなった。

最初に問題になったのは、嶋田繁太郎海相である。

岡田啓介、米内光政等、海軍出身の重臣から、嶋田を解任せよという要望があり、嶋田海相も東条に進退を相談したが、皇室尊崇一点ばりの東条は、

「もしお上の御信任が薄くなったということであれば、臣下として考えねばならぬところだが、外部の声に屈することはない。かまわんから大いにやりなさい」

といって嶋田の辞任を認めなかった。

しかし、重臣方面の圧力はますます強く、ついに海相の更迭と重臣の入閣が決定した。

重臣は陸軍から阿部信行、海軍から米内光政が入閣ときまったが、そうなると、閣僚の椅子が一つ不足するので、誰かにやめてもらわねばならない。

国務大臣の岸信介をやめさせようというので、辞表を出せというと、岸は承知せず、この内閣は総辞職すべきだという。

岸は木戸内大臣と同郷の長州の関係で親しくしていて、東条内閣打倒を打合せていたのであった。

木戸内大臣ははじめ、東条に開戦を阻止してもらうつもりで首相に奏薦したのに、アテがはずれた上に戦局が悪化したので、いよいよ東条をひっこめねばならぬと決意していたところ、たまたま岸が同じ意見なので、いっしょに倒閣をはかったのである。

そのころの規定では、閣僚のうち一人でも辞職に同意しない者があるときは、内閣は総辞職しなければならない。

東条内閣は岸信介によって総辞職に決定した。

いよいよやめるとなると、東条はまったく闘志を失ったかのようで、これまで辞職防止のためにとっていた処置を、ことごとく中止せしめたばかりでなく、蓮沼侍従武官長から、せめて軍事参議官としてでも、現役に残るようにと勧告を受けても辞退し、その日のうちに官邸を引き揚げで、用賀の自邸へ帰った。

東条が首相をやめるとき、機密費が百万円ばかり残っていた。

機密費は、領収証を必要とせず、首相が個人的な消費に当ててもいい金で、人によってはその使途が曖昧な場合もあったが、東条は一厘一毛も私用に使わず、使った分には一々領収証をつけて、きれいに返却させた。

七月二十二日、小磯内閣が成立した。東条英機は赤松大佐ほかこれまでの側近を集めて、慰労の宴を催し、

「これからは新内閣に協力せい。辞職の内幕について、いろいろ聞きたがる者もあるだろうが、諸君の言動は、各方面に影響するところが多いから、絶対沈黙を守るようにしてもらいたい」

と念を押した。

七月末、赤松大佐ほか前秘書官一同は、東条につれられて伊勢神宮、橿原神宮、ならびに桃山御陵に参拝し、特に水無瀬(みなせ)神宮に詣で、ついで桜井ノ駅の跡を訪ねた。

水無瀬神宮は後鳥羽、土御門、順徳三天皇を祀ったところで、逆境の天皇にふさわしく、境内には「都忘れ」という名の淋しい菊が咲いていたが、それは失意の前首相の心境に合致するようにみえた。

桜井ノ駅は、楠木正成(くすのきまさしげ)がその子正行(まさつら)と別れたところである。

ここでも、東条は感慨に堪えぬ面持ちであった。

東条英機はどこまでも皇室に忠誠を尽し、身命をなげうって、大東亜戦争を最後まで戦い抜くつもりであったが、天皇の側近である木戸内大臣と岸信介の共謀にさまたげられ、総辞職にまで追い込まれねばならなかった非運を、後醍醐天皇の側近の奸臣にさまたげられ湊川まで出陣しなければならなかった、楠木正成の不幸になぞらえて、悲痛な思いを噛みしめているようにみえた。

東条が至誠の人であったことを、疑うわけにゆかない。

彼は反対派の要人のひとりひとりにスパイをつけて監視し、中野正剛を自殺させたのみならず、自分と意見を異にする山下奉文や石原莞爾を排斥し、また非協力の松前重義を一兵卒として前線に放逐するなど、暴威をふるったことは事実であるが、それはよく言われるように、自己の権勢を維持するためでなく、こうすることが国論を統一し、戦争完遂の力を増すことに寄与すると信じたからであった。

彼は古い型の道徳に従って、あらゆる障害を排除し、自己の信ずるところに邁進したのである。

いわば彼は、その心情においては、一点非の打ち所のない、模範的な道徳家だったのである。

ただ彼は多くの士官学校出の武人と同じように、政治、経済、外交について深い知識を持たず、複雑な近代戦を、単なる国民精神の緊張と道義の高揚によって勝ち抜くことができると信じていた。

彼の生涯は、愚か者が自己の愚かさを自覚することなく、ただ道義的にやましくないことだけを拠り所として、国民を指導しようとするとき、どういう事態を生ずるかを、最もよく示しているということができよう。

top

******************************************** |