|

****************************************

Home 古代の天皇記 古墳探訪 古墳とその時代 古代の日本と加耶

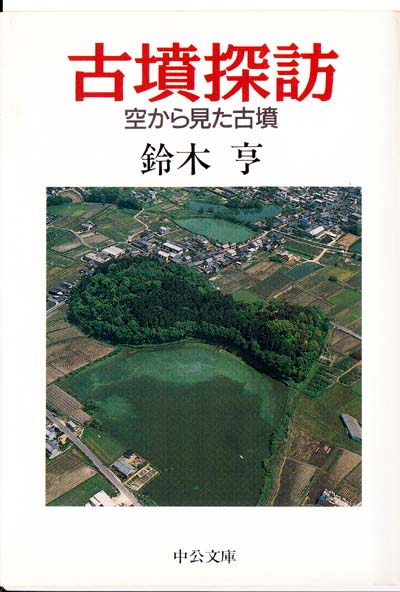

古墳探訪――空から見た古墳

(鈴木亨著 中公文庫857 1998年刊)

歴史を空から見る

子供のころから高いところが好きたった。

山登りもよくやったし、身近なところでは高い木の梢にもよく登った。

山の上や高い梢から地上を眺めると、ふだん見なれている景色が一変して知らぬ土地のような感じがする。

その変化がたまらなく好きだった。しかし、他人からはよく「なんとかの高登り」などといわれてきた。

やがて私は歴史図書や雑誌の編集に三十年以上もたずさわることになるのだが、途中で幾度かマンネリを感じた経験がある。

歴史という分野で、毎度同じテーマをくり返しているのではないかと思ってしまうのだ。

そのたびに、歴史の新しい見方、新しい取り上げ方がないものかと模索してきた。

そして考えたことのひとつに、歴史を空から見る、ということがあった。

私は日本のほとんどの史蹟は訪ね歩いているが、それを空から訪ねるという視点に変えてみれば、いままで見えなかったものが見えてくるのではないか、新しいものが発見できるのではないか、そう考えたのだ。

これは、あるいは高登りの児童体験からきていたのかもしれない。

そこでトンボのような飛行機のセスナをチャーターして、日本中を、それこそ北は北海道から南は九州まで飛びまわった。およそ飛ばない県はなかったくらいだ。

取材した対象は、古墳、城、古戦場、神社仏閣などだったが、なんといっても空から見る景観で圧巻だったのは古墳だった。

初めての取材で、鍵穴のような不思議な形をした前方後円墳が眼下に点々と広がっていた古市誉田(ふるいちこんだ)古墳群の雄大な景観を私は忘れることができない。 |

|

しかし、私は学者ではないから、古墳に関する専門的な知識があるわけではない。

仕事を通じてお世話になった古代史や考古学の諸先生から多くのことを教えていただいた。

同志社大学の森浩一教授や日本大学の竹石健二助教授にも近畿の古墳の上を一緒に飛んでいただき、いろいろご教示いただいたことも大変参考になっている。

私は古代史にロマンを抱いている素人のひとりだ。そして素人の目で、空からの古墳の旅を楽しんだ。

読者も一緒に楽しんでいただけたら幸いだ。

あとがき top

セスナで日本の各地を取材飛行している開の忘れられない最大のアクシデントは、やはり本文でも少し触れた奈良県での墜落事故です。

もしあの事故で死んでいたら、この本が世に出ることもなかったでしょう。

こうした体験をふくむ本を出す機会を与えていただいた中公文庫編集部の神杉祗部長と滝山明宏氏にお礼を申し上げたいと思います。

なお、執筆にあたっては、多くの資料を参考にさせていただきました。

下にその主なものをかかげて謝意を表します。

[参考文献]

「古墳の発掘」森浩一 中公新書)/『前方後円墳』上田宏範(学生社)/『古墳への旅』白石太一郎監修(朝日釿聞社)/「巨大古墳と倭の五王」原島礼二・石部正志・今井堯・川口勝康(青木書店)/『古墳の視点』斎藤忠(学生社)/「日本古墳一〇〇選」肥後和男監修(秋田書店)/『古墳事典』大塚初重・小林三郎編(東京堂出版)/『天皇陵総覧』水野正好・他(新人物往来社)/その他

解説 安本美典(産能大学教授) top

古墳は巨大すぎる

かりに、体長一センチの一匹の蟻のために残りの蟻たちが、全長二・五メートルの墓をつくったならば、私たちは、その壮大ないとなみに、あきれてしまうことだろう。

かつて、私たちの祖先は、それと同じようなことをした。

五世紀につくられた仁徳天皇陵古墳は、墳丘全長四八六メートル。

応神(おうじん)天皇陵古墳は、墳丘全長四二五メートル。

人間の身長の二五〇倍はある。しかも、巨大古墳は、一つだけではない。五世紀には、いくつも築かれている。

巨大な前方後円墳は、かなりきちんとした設計にもとづいて、築造されたとみられる。

たとえば、四世紀の崇神(すじん)天皇陵古墳が築造された時代、中国では長江(ちょうこう)流域に、東晋(とうしん)の国があった。

崇神(すじん)天皇陵古墳の墳丘全長は、二四二メートル、東晋の尺でほとんど正確に一千尺である。

岡山県の岡山市に、中山茶臼山古墳といわれる古墳がある。

この古墳は、一九一五年(大正四年)十月調べの宮内省諸陵寮刊の『陵墓要覧』で、大吉備津彦(おおきびつひこ)の命(みこと)の墓であるとされている。

大吉備津彦の命は、『日本書紀』によれば、崇神天皇の時代に、四道将軍の一人として、岡山方面に派遣された人である。

中山茶臼山古墳の墳形は、崇神(すじん)天皇陵古墳と、相似形の古墳である。

墳丘全長は、崇神天皇陵古墳の、ちょうど二分の一である。

東晋の尺ではかって、五百尺である。

中山茶臼山古墳は、各部の長さが、崇神天皇陵古墳の二分の一で、体積にして八分の一の古墳である。

しかも崇神天皇陵古墳や中山茶臼山古墳では、後円部の直径は、墳丘全長のほぼ正確に三分の二の長さである。

前方後円墳は、一定の設定にもとづいて築造された整美なる墳形をもつ。

しかし、近づいても、「整美なる墳形」がつかめない。木を見て森を見ず、というが、森は見えても、墳形の全容は、つかめないのである。大きすぎるのである。

このような、巨大な古墳の全容を、視覚的につかむためには、飛行機からみればよいのではないか。

このような発想がわくのは自然である。

鈴木亨氏のこの本でも紹介されているように、森本六爾(もりもとろくじ)が、一九三一年(昭和六年)に、『飛行機と考古学』という本を出版している。

森本六爾は、今回では常識に近くなっている稲作と青銅器を特徴とする「弥生時代」の存在を先駆的に力説した考古学者である。

森本六爾は、イギリスや朝鮮のもののほかに、日本の古代遺跡の航空写真もすこしのせている。

しかし、航空写真が、もっともその威力を発揮しうるのは、巨大な築造物である古墳においてである。

古墳を空からみることは、考古学者たちの長年の夢であった。

しかし、それが本格的に実現されるようになったのは、第二次大戦後の一九五四年(昭和二十九年)ごろからである。

関西大学の末永雅雄氏は、宿願をとげた喜びを、つぎのようにのべている。

| 「古墳の考古学には、空からの大観が必要であることを切実に痛感したので、ますます実施の機会を求めていたところ、昭和二十九年の秋になって、朝日新聞社の厚意で先ず『そよかぜ』機の提供を受け、のち『天風』機によって、二十数年にわたる私の宿願を遂げさせていただいたことは、朝日新聞社当局及び航空部・出版局の諸氏に対して、まことに限りなき感謝を捧げる次第である。」(末永雅雄著『日本の古墳』朝日新聞社、一九六一年刊) |

末永氏らの業績は、『アサヒ写真ブック』で、「空から見た古墳」として出版され、のちに、大著の『日本の古墳』として刊行される。

考古学者の森浩一氏は、その著『巨大古墳の世紀』(岩波新書、一九八一年刊)のなかに、「空から見た巨大古墳」の一章をもうけている。森浩一氏は、そこでのべている。

| 「いまでこそ、大山(だいせん)古墳(仁徳天皇陵古墳)を空から見た写真は珍しくなくなったが、敗戦まではどの天皇陵も上から撮影はできなかったから、戦後になって間もなく、朝日新聞紙上にその写真が掲載されたときは、どきどきしたものである。」 |

「感動」をもたらす雄大さ top

古墳を空からみるとき、その雄大な景観は人の心を圧倒するようである。

この本の冒頭の部分で、鈴本亨氏はのべる。

「なんといっても空から見る景観で圧巻だったのは古墳だった。

初めての取材で、鍵穴のような不思議な形をした前方後円墳が眼下に点々と広がっていた古市誉田(ふるいちこんだ)古墳群の雄大な景観を私は忘れることができない。

森浩一氏も、『巨大古墳の世紀』のなかでのべている。

「八尾(やお)空港を離陸して、二、三分もたつと、すぐ下に市ノ山古墳や津堂城山古墳など古市古墳群を構成する巨大古墳が見えだす。

斜角度からでは、こんもり茂る森のように見えるが、その真上までくると、均斉のとれた前方後円墳の墳丘とそれをめぐる水をとだえた濠とでつくりだす古代人の空間に息をのむことであろう。

考古学では、『この土器は美しい』とか『この女性埴輪の顔は美しい』という美意識はあまり表現しない。

だが私など、古市古墳群や百舌鳥(もず)古墳群へは、セスナ機やヘリコプターでもう十数回は空からの訪問をしているのだが、ここには見馴れる ということはなく、いつでも新鮮な感動でつい『ああ美しい』とつぶやいてしまう。」

古墳は、学問として、科学として探究するだけでは、不十分である。古代人の「精神」に達しえない。

古墳のもつ「圧倒的な雄大さ」、古墳のもたらす「おそれにもにた感動」を出発点として、その意味を考えなければならない。

鈴木亨氏の『古墳探訪 空から見た古墳』は、平明な文章で、その「感動」を、十分に伝える本である。

臨場感のある叙述 top

鈴木亨氏は、河内の巨大古墳についてのべる。

「宏漠たる河内の平野には不思議な造形の古墳群が巨大空母のごとく浮かんでいた」

「巨大空母のごとく」は、比喩である。私たちに、イメージと感覚を、じかに伝える働きをもつ。

それは、「墳丘全長何メートル」という表現よりも、その威容を実感させる。

(ただし、世界最大の空母といわれるアメリカのエンタープライズの全長は三三〇メートルほど、戦艦大和二六三メートル、客船タイタニック号は二五九メートル。いずれも、仁徳天皇陵古墳や応神天皇陵古墳よりも、一〇〇メートルほどあるいはそれ以上小さい。)

巨大古墳の「威容」は、「大君は神にしあれば」という感覚を人々にうえつけ、人々を慴伏(しょうふく)せしめる政治的な意図をも、もちえたのではないか。

鈴木亨氏の文章は私たちも鈴木氏たちとともに、セスナ機に乗っているような感じを味わわせてくれる臨場感がある。

鈴木氏は、仁徳天皇陵古墳について記す。

「あまりにも仁徳陵が大きすぎて、高度が低いとカメラの枠に入りきらないらしいのだ。

そこでセスナは旋回しながら再び高度を上げていったが、ある高さまで上がると、にわかに地上が霞みはじめた。

どうやらスモッグというのは、上空に雲のような層をつくっているらしい。

このときを最初に、それから数回、私はこの古墳群の上を飛んだのだが、一度として視界がすっきりしたことがない。

じっさいにカメラマン泣かせの古墳群だ。」

末永雅雄氏も、『日本の古墳』のなかでのべている。

「大形前方後円墳では高度三百メートル前後の場合、飛行機の窓一ぱいに現われて来る。

この事実はたしかに古墳の雄大な規模を示すものに他ならない。」

考えてみよう。

墳丘全長四八六メートルの仁徳天皇陵古墳のばあい、高度を五〇〇メートルにしても、なお視界は、六〇度に近いのである。

古代史のストーリイのなかで top

鈴木氏は、巨大古墳にほうむられていると伝えられる天皇などについての、『古事記』『日本書紀』その他に記されている物語も、ややくわしく紹介されている。

古墳を、古代史のストーリィのなかに位置づける努力も、大いにはらわれている。

この努力は、古墳の意味を考えるうえで、必要である。

考古学者のなかには、「考古栄えて記紀(きき)滅ぶ」といわれるほど、『古事記』『日本書紀』を排除し、考古学の範囲のなかだけで考えて行こうとされる方々がおられる。

この傾向が進むと、古墳などについての研究を味けなくさせてしまう。

古墳は、人間的ないとなみである。

固有名詞を排除してしまったのでは、自然科学的な記述にはなりえても、歴史の叙述にはなりにくい。

鈴木氏の叙述は、人間的興味をよびおこす。人間のいとなみとしての古墳のもつ意味が、うかびあがってくる。

今日の印刷技術の進歩は、このような文庫本のなかにも、数多くの鮮明な写真をいれることを可能ならしめている。

古墳の姿を目で見、それにまつわる人間のよろこびや悲しみの話を読み、大きな歴史のストーリィをたどる。

それでこそ、もろもろの古墳は、人間的ないろどりと意味とをもって、私たちの心のなかに、しっかりと定着する。

むかしの紙芝居でも、今日のテレビでも、楽しいのは、視覚とストーリィとが合体しているときである。

鈴木氏の本は、そのような楽しみを、堪能させてくれる。

この本では、最近の黒塚古墳の発掘のことまでとりあげられている。

ニュース性ももち、古墳や古代史についての基礎的な知識も与えられる。

古代史の入門書としても適切な本となっている。

なお、自分の本のことで恐縮であるが、巨大古墳の被葬者たちについては、どのような言い伝えがあるか、ある巨大古墳は、いつごろ築造されたものか、その古墳には、古代史上のだれが葬むられている可能性が大きいのか、などについては、拙著『巨大古墳の被葬者は誰か』(廣済堂出版刊)を参考にしていただければ、幸いである。

top

**************************************** |