|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

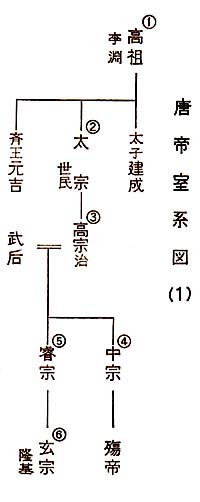

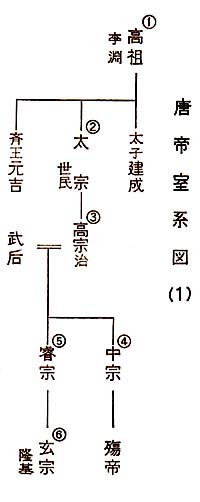

10 唐朝の建国

1 李淵(りえん)の挙兵

top

唐朝をおこした李淵は、父の祖先も、母の祖先も、北周の大官僚の家柄であった。

祖父の李虎は西魏のとき、すでに最高の官職にあり、李淵の母はおなじく最高の官にあった独孤信(どくこしん)の娘で、隋の文帝の皇后と姉妹であった。

しかし李淵は、隋代ではあまりはなばなしい官職についていない。

首都警備の官をへて、煬帝(ようだい)のときには地方長官を歴任し、このようにして三十代から四十代をすごした。

大業九年(六一三)、煬帝が第二次の高句麗遠征をおこなったとき、李淵は前線で輸送監督の任にあたっていたが、このとき楊玄感の反乱がおこった。

そこで李淵はただちに西方の弘化郡(甘粛省)に派遣され、弘化留守(りゅうしゅ)に任命された。

留守(りゅうしゅ)というのは常置の官ではないが、非常のときにあたって、皇帝から文武の大権を委任される重要な役目である。

隋の文帝の皇后の親族として、また北周以来の大官の子弟として、この非常時に起用されたのであろう。

ときに李淵は四十八歳であった。

ついで大業十二年には、太原(山西省)留守(りゅうしゅ=高官)にうつった。

太原は古くから動乱の起点となったところである。

そのころには、すでに群雄が各地におこり、天下は麻のごとくみだれて、もはや隋朝復興の望みはすくない。

そのうえ煬帝は、風光の美しい江都(揚州)にうつって、戦乱をよそにぜいたくな日々を送っていた。

李淵の次子李世民は、ちょうど二十歳であったが、めぐまれた文武の素質をもち、この情勢を見て、ひと旗あげようと考えた。

太原には、遠征より逃亡した人びとがあつまり、大志をいだく世民には絶好の機会となりつつある。

また太原にあった県の長官(晋陽県令)である劉文静も、世民とむすんでいる。

たまたま劉文静が楊玄感の謀将である李密と姻戚関係のために、逮捕(たいほ)状がでるとのうわさが伝わった。

かくて、ついにたちあがる決意をした。しかし世民は父の威光をおそれて、大事をおこすのを、なおためらった。

李淵はもとから裴寂(はいせき)と仲がよかった。

裴寂は太原にあった離宮(晋陽宮)の副監という地位にあり、このころ太原では劉文静とならぶ大官であった。

そこで劉文静は、まず世民を裴寂に近づけた。世民は裴寂が睹博(とばく)のすきなことを知り、ある夜、私費を数百万銭も出してインチキ大賭博会をひらき、裴寂に勝たせた。

そうして喜ばせて近づき、ついに裴寂に旗あげの計画をうちあけて賛成させた。

裴寂は一計を考えた。ある夜の宴会で、ひそかに晋陽宮の宮女を李淵に侍(はべ)らせた。宴会がおわって告げる。

いまの宴会に侍っていた女は、皇帝が晋陽宮に行幸したときに奉仕する宮女で、そのことが知れると罪になるぞ。

そういって李淵をおどし、ついに李淵に旗あげを認めさせた。

このころ世間では、隋の楊氏に代わるものは李氏であるといううわさがひろまっていた。

李金才というものは、そのうわさの犠牲になって、一家みな殺しにされた。

それが李淵にもおよびそうであった。

また李淵の部下は、北方の突厥(とっけつ)を討って失敗した。

たまたま煬帝からは、突厥にたいする敗戦の責任を問うて、江都の煬帝のもとに出頭を命じたことが伝わった。

ついに李淵は、世民たちの説得にしたがい、軍をおこす決意をかためた。

そこで煬帝の勅といつわり、高句麗討伐のためと称して、兵をあつめた。

これに反対する者は、ようしゃなく斬ってすてた。

李淵の挙兵は、その太原留守(りゅうしゅ)としての地位をフルに活用したものであった。

その点、民衆の蜂起した反乱とは、性質がことなっている。

また、そのころ太原にいた隋の官吏や軍団も、ほとんど参加したのである。

李淵はみずから大将軍と称し、そのもとに大将軍府を設置した。

これは左右中の三軍にわけられ、長男の建成、次男の世民、そして四男の元吉(三男はすでに死亡)を、それぞれ大都督に任命する。

裴寂(はいせき)と劉文静は、本部に配属された。

のちに唐朝が創業されると、この人たちが、朝廷の中巾核体を構成したのである。

2 長安への進撃 top

大業十三年(六一七)七月、李淵は三万の軍で太原を発し、首都の長安にむかって遠征の途にのぼった。

中軍は留守(るす)部隊として太原をまもった。

劉文静は突厥のハガン(ハガンとは君主のこと)のもとにおもむいて援助を請うた。

突厥は、もし唐軍が長安に入城すれば、民衆と土地は唐の手に帰し、金玉や絹帛は突厥の手に帰すという条件で、援兵を派遣することを約束した。

ここに突厥と唐の連繋はひとまず成立し、大きな背後の力となった。

いっぼう李淵は、そのころ最大の反乱集団を形成していた李密と連繋をはかった。

李密はみずから盟主となって、隋をたおすために同盟しよう、と提案する。そこで、李淵は申しおくった。

じぶんは年からいっても天下を望む心はない。

ただ李密が天下を統一したときは、唐公の地位をえられれば満足である。そういって李密を安心させた。

李密をして洛陽と江都との連絡を断ちきらせ、さらに隋の大軍を李密にむけさせておけば、長安への進撃に有利、と判断したのである。

この策戦がみごとにあたった。 李密は洛陽をめぐる攻防につかれ、あとでは李淵に降伏することになる。 |

李淵の長安進撃路

|

このころ李淵の軍には、賎民で従軍しているものがかなりあって、その戦功を良民の戦功とどのようにあつかうかについて、疑義がおこった。

李淵は、戦闘のなかでは貴賎の区別はないといって、同等にあつかった。

これは賎民の従軍者の志気をふるいおこし、李淵の軍の大きな戦力となった。

このような処置は、唐朝が創業してから賎民の出身者が大将軍にまで栄進していることとも関係があろう。

九月十二日、李淵の軍は黄河をわたり、長安をめざして進んだ。

このころになると、長安付近の士民はぞくぞく李淵の軍に投じ、長安城の外郭に達したときには、二十万の大軍となっていた。

李淵の軍には、三人の男の子供以外の一族は、ほとんど加わっていない。

例外は李淵の娘、のちの平陽公主(公主とは皇帝の娘)である。

その夫(柴紹=えいしょう)はすでに李淵の軍に参加していたが、彼女じしんは長安の付近にのこって活躍し、なだかい娘子軍(じゅうしぐん)をつくって、大きく協力した。

さて李淵の軍は十一月九日に長安城を平定し、民に法十二条を約束した。

これは漢の高祖が秦の都の咸陽(かんよう=長安の地)にはいって、秦の苛法をのぞき、わずか法三章(人を殺すものは死刑にし、人を傷つけ、もしくは盗む者は罪に処す)を約束した故知にならったものである。

十五日には、代王侑(ゆう)(煬帝の孫)を皇帝として奉戴した。ときに侑(ゆう)は年十三であった。

年号は義寧とあらため、煬帝は太丞皇(だいじょうしょう)としてまつりあげた。

李淵みずからは尚書令・大丞相となり、唐王に封ぜられる。

いっぼう江都にいた煬帝は、このような戦乱をよそに、ぜいたく三昧(さんまい)なデカダンスの生活をおくっていた。

美姫干余人を侍らせて酒宴をかさね、ことばも江南の呉語で話し、自称も呉語の「儂(おれ)」をつかったという。

煬帝を護衛していた兵士たちは長安付近の出身者が多かった。

故郷をでて久しく、給与もだんだん悪くなる。もはや煬帝には長安へかえる気持がなくなっている。

これを知って、兵士たちの多くは逃亡した。

宮人がこの状況を煬帝の耳にいれると、言うべきでないことを言ったとして斬られ、以後だれも煬帝に実情を奏上する者がなくなった。

このような情勢のなかで、煬帝は義寧二年(六一八)三月十一日の夜明け、将軍の宇文化及(うぶんかきゅう)によって殺され、帝の一族もほとんど殺された。

煬帝が殺されたというしらせを聞いた李淵は、その年(六一八)の五月二十日、恭帝(代王侑)より位をゆずられたという形式で、皇帝の位についた。

年号は武徳とさだめ、ここに唐朝は創業され、李淵は高祖と称せられる。

しかし、このとき唐朝はまだ長安の一地方政権にすぎない。群雄はあいかわらず各地に割拠していた。

とくに東都の洛陽では王世充が、越王侗(とう)(代王侑と兄弟)を擁立して帝位につけ、年号を皇泰(こうたい)とさだめていた。

これより唐朝は、とくに洛陽の王世充、それを攻めている李密らと、するどく対立する。

おりから煬帝を殺した宇文化及が北上し、李密は宇文化及と王世充とに挟撃され、たびたびのはげしい戦闘に、その俊卒良馬を多くうしなった。

かくて、ついに唐朝に降伏し、ふたたびそむいて殺される。ときに武徳元年十二月であった。

こののち群雄平定の事業は九年間にわたってつづけられるが、そのなかで秦王となった世民の活躍は、とくにめざましかった。

3 玄武門の変 top

李世民の勢望は、兄の太子建成を圧倒する感があった。

しかし中国では、古くから長子相統制が確立しており、よほどのことがないかぎり、長子である太子を廃することはできない。

それでも高祖は挙兵このかた、大きな事件がおこるたびに世民にたよって、そのときは事が成功すれば世民を太子にすると軽く約束してしまうが、事が切りぬけられると、その約束をやぶることをくりかえした。

また高祖が即位したとき、竇(こう)皇后は死去しており、後宮には多く寵妃(ちょうひ)がいた。

これらの妃たちは高祖の死後のおもわくをめぐって暗躍し、さらに四男の斉王元吉が、太子建成とむすんでこれに加わった。

元吉は兄の建成に、はやく世民を殺すことをすすめ、世民の暗殺計画も一度ならず記録されている。

建成と元吉は、いま残っている資料では、いずれも狩猟と酒色を過度にこのんだように書かれている。

しかし世民とて、酒こそ飲めなかったが、狩猟と女色の点では問題があった。建成と元吉を無頼漢のようにいうのは、世民に対する過度の讃美の反動であろう。

元吉は武力にすぐれていたが、素行はあまりよくない。

しかし建成は、とくにすぐれたところはなかったかも知れないが、太子を廃されるほどの失徳はなかったようである。

ここに世民と建成が、流血の争いをしなければならなかった根本の原因があった。

武徳九年(六二六)六月四日、ついに「玄武門の変」が勃発した。

これは建成と元吉のがわの策動に端を発する。まず突厥の討伐にことよせて、世民配下の勇将たちを召しあげ、世民の勢力をけずろうとした。ついで討伐のための送別の宴にことよせて、世民を暗殺しようとした。

そこで世民は、建成と元吉が高祖の後宮と淫乱(いんらん)していると上奏した。

その取りしらべに召喚されて建成と元吉が出頭するところを、宮城の北門である玄武(げんぶ)門に、世民は部下九名をひきつれて待ちうけた。

こうしてふたりを殺し、いっきょに事を決したのである。

この玄武門の変の結果、高祖は退位し、世民は即位して太宗となる。

翌年、年号は貞観(じょうがん)とあらためられた。 |

|

4 名君と名后 top

貞観十年(六三六)、太宗が侍臣に問うた。

「帝王の業は、創業と守成とどちらがむずかしいか。」

房玄齢(ぼうげんれい)が答えて、「創業がむずかしい」といい、魏徴(ぎちょう)は「守成がむずかしい」と答えた。

そこで太宗は言った。

「玄齢は、むかし自分にしたがって天下をさだめ、艱難(かんなん)をなめ、万死に一生をえ、創業のむずかしさを知っている。

魏徴は自分と天下を平和にするにあたって、おごりなまける心がおこると、かならず危くなることを考えており、守成のむずかしいことを知っている。

いまや創業の困難のときは過ぎた。守成のむずかしさは、どうしても皆とつつしんでいかねばならない。」 |

ここにあらわれた房玄齢は、杜如晦(とじょかい)とともに「房杜」といわれて、太宗を補佐した名宰相である。

魏徴はよく諌言(かんげん)をし、諌臣の魏徴として名だかい。

はじめは李密につかえていて、李密とともに唐朝にくだり、高祖の世には太子建成の補導の任にあたった。

玄武門の変ののち、太宗は魏徴に「なんじは、どうしてわが兄弟を離間したのか」と詰問(きつもん)すると、

「太子(建成)が早く私のことばにしたがっていたら、このような目にはあわなかったでありましょう」

と答えた。太宗はその度胸に感心し、その人物をみとめて登用したという。

ここに太宗の非凡なところが示されている。魏徴は貞観十七年(六四三)に死去した。

房玄齢と杜如晦は、武徳のころから世民に仕え、玄武門の変のときには、ほかに左遷されていたのを、道士(道教の坊さん)の服をきて潜入してきた。

房玄齢はよく大事を決断し、杜如晦はうまい策略をたて、名コンビで太宗を補佐した。

さきにあげたような太宗と臣下との問答を収録したのが『貞観(じょうがん)政要(せいよう)』である。

この本は、平安時代にわが国につたわり、鎌倉時代をへて江戸時代にいたるまで、たびたび翻訳出版された。

政治学の書物、あるいは帝王学の教科書として、ひろく読まれたのである。

ところで太宗の治世は中国史のうえでも、まれに見る善政のつづいたときといわれる。

よって「貞観(じょうがん)の治(ち)」とよばれた。

たとえば貞観四年(六三〇)は、たいへんな豊作であった。

穀物のねだんもさがり、それまで食いつめて逃亡していたものが、みな郷里にかえってきた。

また平和がつづいて盗賊がすくなくなり、戸に鍵をかけず、この年の死刑囚はわずか二十九人であった。

旅行する者も食糧をたずさえず、途中でそれを調達した。

また牛馬などの家畜もあふれ、そのうえ突厥(とっけつ)など異民族で唐の州県に編入されたものが、百二十万人もあったという。

たしかに、この時代はようやく群雄も平定され、人民は久しぶりに太平を楽しんだことであろう。

しかし戸口の統計などをみると、ほかの時代にくらべて、かならずしも多くはなっていない。

天下が統一されて、まもない時期なのである。伝えられてきたように、はたして太平そのものの時代であったのか、疑念もおこってこよう。

それでも、上に太宗という名君があり、下にあまたの名臣がいたことは事実であった。

太宗の皇后を、文徳皇后という。長孫氏の出身であった。

長孫氏は鮮卑(せんぴ)の拓跋(たくばつ)部に属し、北魏の皇族の長であるから長孫氏と称したという。

皇后の兄が長孫無忌(むき)で、太宗のおさな友だちであった。

玄武門の変でも、太宗に随行している(九人のうちのひとり)。

即位ののちは外戚として重きをなし、さらに太宗の死後も、元勲として最高の権勢をほこった。

皇后は十三歳のとき、十六歳の太宗に嫁した。小さいときから読書をこのみ、いつも礼節にかなった動作をした。

太宗が兄の太子との関係がまずくなってからも、よく高祖につかえ、また高祖の多くの妃たちにも恭順で、太宗の気のつかないところをおぎなった。

玄武門の変のときは、将士を宮中に入れて甲(よろい)をさずけ、かいがいしく働いた。

皇后となってからも非のうちどころがなく、さすがの太宗も一目(いちもく)おいていた。

あるとき太宗は皇后と臣下の賞罰のことを論じようとすると、皇后は言った。

「牝鶏(めんどり)が晨(あさ)を告げるのは、家のおわりを示すものです。

私は婦人の身、政事に干与はいたしませぬ。」 |

いくら太宗が問うても、ついに答えない。皇后は、相談にあずかってよいことと、そうでないこととを、きちんとわきまえていた。

それとともに、この話の裏には、なんでも太宗が皇后に相談をもちかけていたので、それをたしなめた、ということがあるのではなかろうか。

史上きっての名君といわれる太宗の善政も、じつは皇后のアドバイスが多かったと考えると愉快である。

また太宗は、皇后の兄の無忌を宰相にしようとした。しかし皇后は、兄妹が朝廷の枢要な地位にあることを、どうしても認めなかった。

しかし天は二物をあたえず。このような名后も三十四歳のわかさで病におかされた。

病のあつくなったとき、太子の承乾(しょうけん)が皇后に申しあげた。

「医薬はあらゆる手をつくしましたが、病は快方にむかいませぬ。

どうか囚人をゆるし、またとくに出家をゆるして、福助をお求め下さいませ。」 |

すると皇后は言った。

「死生は天命であり、人力の加うるところではない。

もし福をおさめて命をのばすことができるなら、私はもともと悪事をなしてはいない。

もし善事をおこなって、ききめがないのなら、福など求めはしない。

赦(しゃ)は国の大事、仏法は外国の教え、みな天子のかるがるしくなすべきものではない。

わが一婦人のことで、天下の法はみだせない。」 |

これを聞くもの、みな感涙にむせんだ。

また危篤のとき、名臣の房玄齢がたまたま勘気をこうむって家にかえっていた。

皇后は「玄齢こそ、たのむにたる人物、これをすててはなりませぬ」といい、また

「私の里方(さとかた)の者を、けっして権要の地位におつけ下さいますな。

また、派手(はで)なお葬式は天下のもの笑いですよ」と遺言してなくなった。三十六歳であった。 |

5 夷を威服する top

さきに高祖がはじめて太原で挙兵したとき、突厥(とっけつ=トルコ)の援助をうけた。

そのころ突厥の帝国は東西に分裂しており、唐が通じたのは、モンゴル高原にあった東突厥であった。

ところが唐朝が、玄武門の変などによって動揺すると、東突厥はしきりに侵入してくるようになる。

ついには長安の近く、渭水(いすい)のほとりまできて、百万の兵をひきいてきたと豪語した。

こういうときになると、千軍万馬の太宗はすかさず大芝居をうつ。使者にむかって一喝した。

「われは汝の可汗(ハガン)と和親をむすび、金帛(きんぱく)はじゅうぶん贈ってある。

それだのに汝の可汗は盟約にそむいて侵入してきた。約束をやぶって恥ずかしくはないのか。

汝は戎狄(じゅてき=野蛮人)であるが、人の心はわかるであろう。

大恩をわすれてみずから強盛をほこるならば、われは今、まず汝を斬り殺してみせるぞ。」

かくて突厥のハガンと、河をへだてて対面し、大軍を野をおおうばかりにあつめた。

この策戦はみごとに功を奏し、ハガンは和平を請うた。

よって渭水のほとりで盟約をおこない、突厥は兵をひきいて退いた。

そののち東突厥は毎年大雪にみまわれ、それに内紛もくわわった。

好機いたる。太宗は貞観三―四年、兵を発して突厥を大いに破った。

その結果、それまで東突厥にしたがっていた西北のトルコ系諸部族も、みな長安にあつまって、太宗に「天可汗(てんかかん)」の称号をたてまつった。太宗は得意であった。

「われは大唐の天子であるが、そのうえにハガンのことまでおこなうのか。」

群臣や、来朝の諸部族のものは、みな「万歳」をさけんだ。

こののち太宗は、西北の君長に出す手紙には、天可汗の称号を用いることとなった。

天可汗とは「テングリ・ハガン」、すなわち天なる皇帝の意味である。

西北諸部族は唐に服属し、唐の皇帝のことを、親愛の情をこめて天可汗とよんだのであった。

このころ西方のチペッ卜にも強大な統一国家ができている。すなわち吐蕃(とばん)であった。

その王のソンツェン・ガンボ(棄宗弄讃=きそうろうさん)は、貞観十五年(六四一)、唐に通婚をもとめてきた。

よって文成公主(だれの娘だか明らかでない)を降嫁させた。

王ガンボは大いによろこび、婿(むこ)としての礼をとった。中国の衣服も用いた。

また、そのころチベットでは、顔を赤くぬる風習があった。

これを公主(皇后)がきらったので、ついにガンボはこれを禁止するというありさまであった。

唐の勢力は、東方の半島にものびる。はじめ唐は、高句麗(こうくり)王を遼東郡王に、百済(くだら)王を帯方郡王に、そして新羅(しらぎ)王を楽浪郡王に封(ほう)じ、いわゆる冊封をおこなった。

もっとも、この三国はかねてから抗争しており、唐との関係を背景にして、隣国との争いを有利にしようとする考えが強かった。

貞観十六年(六四二)には百済が高句麗とむすんで、新羅を攻めた。新羅は唐に救援をもとめる。

これが太宗の高句麗遠征の原因であった。

そして貞観十九年から二十一〜二年にかけて、三回の遠征をおこなった。

このときには臣下の諌めもきかなかった。

しかも、たいした成果をあげることができず、太宗は死去するにいたったのである。

内治と外交と、かがやかしい成果のなかで、この高句麗の遠征ばかりは失敗に終った。

6 門閥と科挙の制 top

書代は貴族政冶の時代であったと、よくいわれる。

たしかに六朝(りくちょう)時代このかた漢人の名門は、その家柄をほこっていた。

これにくらべて唐の帝室(隴西(ろうせい)の李氏)は、かならずしも名門とは考えられていない。

そこで、こんな話がある。

太宗は、家柄の格づけを公定するために『貞観氏族志』の編修を命じた。

できあがったものをみると、山東門閥の出身である崔民幹(さいみんかん)が、第一等に格づけされていた。

ここにいう山東とは、いまの山東省ではない。大行山脈の東方にあたる華北大平原の一帯をさしたものである。

その地方の名門に、崔(さい)氏・盧(ろ)氏・李氏・鄭(てい)氏などがあって、山東門閥といわれていたのであった。

ところで崔民幹は、唐朝が山東門閥を懐柔するため、とくに門下侍郎(門下省の次官)に登用したものであった。

しかし、あまり成果をあげることができなかったためか、ながくその職におかれたままであった。

それでも名門なるがゆえに、第一等とされたのである。

そもそも太宗は、この山東門閥が、唐朝に大きな貢献もしていないのに、家柄だけをほこっていることを、にがにがしく思っていた。

婚姻のときなども、その家柄ゆえに多額の聘財(へいざい)をもとめるのである。

そこで太宗は『貞観氏族志』をつくりなおさせた。

そのときの唐朝の官爵の高下によって、格づけをおこなわせたのである。

かくて、あたらしい氏族譜では、唐の帝室(李氏)が第一等となり、外戚が第二等、そして山東の崔氏(崔民幹)は第三等となった。

以下、あわせて九等、それにふくまれたものは、二百九十三姓、一千六百五十一家であった。

これは太宗が、それまで勢威をほこっていた山東門閥に、はっきりと対抗する姿勢をしめしたものであった。

唐代の官制によると、官吏の数はすくなく見つもって一万八千五百五員となる。

これは品官(ひんかん)といって、九品以上の役づきのものばかりの数と考えられる。

これらの官吏が三十年間は勤務するとして、毎年およそ五百人ずつ補充していかねばならない。

官吏の任用が大きな問題になることも、この数をみただけでわかるだろう。

隋は、それまでおこなわれた九品(きゅうひん)官人法を廃して、科挙(かきょ)制をはじめた。

九品官人法とは、人物を九段階にわけて、官吏の候補者をすいせんする制度であった。

しかし実際には、そのころの貴族制社会を反映し、家柄によって九段階に分けてしまう結果となっていた。

この制度を隋朝が廃止したのは、貴族制にとらわれず、人物本位に官吏を採用しようと考えたからである。

唐朝も隋制にもとづいて、科挙の制によって人材を登用しようとした。

科挙とは、いろいろの科にわけて試験をするという意味である。

おもな科に明経(めいけい)と進士とがあった。

明経とは、主要な試験科目が五経(易経・詩経・書経・礼記・春秋)によるものである。

進士は詩と賦によって、おもに作文能力をためすものであった。

とくに進士科に合格すると、将来の栄達を約束されたものとして注視の的となり、みながこの科に殺到した。

そこで「三十老明経。五十少進士」といわれた。明経は比較的に合格しやすく、三十歳で合格しても年寄りのほうだが、進士は五十歳で合格してもなお若い、という意味である。

一生これに賭けて朽ちはてた人もすくなくない。

また進士科の毎年の合格者は、高祖や太宗のころには、すくない年で四人、もっとも多い年(貞観十八年)が二十四人であり、だいたい平均して十人前後である。

しかも官吏は、年間に五百人ずつを採用していく割合であるから、そのなかに占める進士の数はすくないといえよう。

しかし進士科は、数のうえからこそ重視できないとしても、合格者の昇進ぶりから見て、エリート・コースたることはたしかであった。

明経科の出身者は、もっと多かった。

しかも数のうえからみてわかるように、科挙に合格しなければ官吏になれなかったわけではない。

また科挙は一種の資格試験であって、任用試験ではなかった。

実際の任用は、吏部(りぶ)という役所がおこなった。

そこでは身(からだつき)・言(ことばつかい)・書(習字)・判(公用文のつくりかた)について試験をする。

そうなると、やはり家柄のよい者が有利であった。

さらに蔭(いん)とよばれて、大官の子弟を任用する制度もあった。

つまり科挙だけが、官吏になる唯一の道ではなかったわけである。

それでも科挙の制は、当時のインテリをとらえるうまい方法であった。

この時代に、官吏の任用にあたって試験制を用いたのは、世界でもめずらしい。

近世になってヨーロッパで採用された文官任用試験は、中国の科挙制の影響をうけたとする説が有力である。

太宗は進士の行列を見て「みな、自分の的(まと)のなかにはいった」といって喜んだという。

7 唐の律令(りつりょう)と官制

top

律という成文法をつくって、それにもとづいて政治をおこなうことは、すでに秦漢帝国の成立に始まる。

ただし当時の律は断片を知ることができるだけである。

漢代には律のほかに、令(りょう)とよばれる迫加法の集成があった。

そののち律令はしだいに発達し、隋のときに、いちおう完成した形体をととのえる。

唐はそれを受けついだわけであった。

律とは、いまでいえば刑法であり、令は行政法規である。

この律令の下に格および式といって、迫加法や施行細則を関係の役所ごとにまとめた規定がある。

唐の律令は、ローマ法とならんで、世界でもっとも完備した古法典であるが、ローマ法が個人間の問題を規定する私法的なのに対し、隋唐の律令は国家の秩序を維持するための公法的性質が強い。

結婚などの個人間の問題も国家の秩序をたもつための一部と考えられ、律で規定された。

唐の律は、その官撰の注釈である「疏議(そぎ)」とともに『唐律疏議』三十巻、五百二条が完全に残って伝わっているが、これは玄宗の開元二十五年(七三七)に改訂されたものである。

唐律は初めに名例(めいれい)と名づけられた刑罰体系(笞・杖・徒・流・死)などを規定した総則があり、以下は衛禁(宮城の警戒および関所に関するもの)・職制(官吏の服務に関するもの)・戸婚(戸籍・土地・婚姻に関するもの)など、あわせて十二篇にわかれる。

戸婚律では、祖父母・父母の在世中に分家したり、財産を分けたりすれば徒(懲役)三年、父母の喪(も)中(死後二十七ヵ月内)に子供を産んだり、分家や財産わけしたときは徒一年、同姓のものが結婚したときは徒二年、などときめられた。

婚姻も個人や父母の合意だけにまかせず、律で規制しているところに唐律の特色があらわれている。

唐令は三十巻あり、唐代ではなんども改編されたが、いまは伝わっていない。

仁井田陞(にいだのぼる)は昭和八年、諸書に引用されて残っている部分をあつめて『唐令拾遺(しゅうい)』をあらわした。

さいわいなことに、わが国が唐令にもとづいてつくった養老令が、『令義解(りょうのぎげ)』の本文としてほぼ完全に残っていて、これが唐令復原のよい資料となったのである。

官品令・職員令・嗣令・戸令など三十三篇(篇数は改編のたびに若干異なる)一千五百数十条よりなる。

令は行政法規であるが、むしろ律よりも実際の人民の日常生活を規制することが多く、田令(でんりょう)は土地制度を規制し、なだかい均田制はここで法制化された。

税役制は賦役(ふえき)令で、兵制(府兵制)は軍防令で、科挙は選挙令で規定されている。

なお令にある禁制は、いちいち律に規定がなくても違令罪として笞(ち)五十に処せられることが律で定められていた。

唐代の行政を実際に施行する官制は、唐令のなかの職員令に定められ、三省六部(りくぶ)制といわれている。

これは、中央政府の官制が尚書・中書・門下の三省と、尚書省の下に、吏・戸・礼・兵・刑・工の六部があって、これらが政治の実際の施行にあたったからである。

尚書省は六部を監督して、行政執行の任にあたり、中書省は政治をおこなう基(もと)になる詔勅を起草する官庁であり、門下省はその詔勅の案文を審議する官庁であった。

皇帝が政務をおこなうばあい、中書省が案文をつくり、門下省がこれを審査してパスすれば、詔勅として皇帝が公布し、尚書省に執行させるしくみである。

尚書省はそれを府(天下の重要地点に設けられた州の特別なもの)・州(郡は唐代では州と同じ)・県に伝達して執行した。

府は長安・洛陽・太原(たいげん)などに、州は四百近く、県は州に属した。

この三省六部のほかに、御史台(ぎょしだい)とよばれる監察の役所(わが国で、弾正台というい)、九寺(太常・光禄・衛尉・宗正・太僕・大理・鴻臚・司農・太府)とよばれる官庁があった。

寺といっても仏寺とは関係がなく、役所のことである。

この九寺は漢代以来、唐代の六部の役割を果してきたが、唐代で六部ができてからもなお存続し、六部と行政を分担していた。

官庁の統合がいかにむずかしいかは、ここにも示されている。

この九寺が秦漢以来年とともに形骸化していたので、皇帝の側近の官から発達した三省六部がこれにかわったのであった。

なお唐代の最高政務の決定は、時代によって若干の違いはあるが、三省の長官と、これと同等の資格を認められた同中(どうちゅう)書門下(しょもんか)三品(さんぴん)、または同中書門下平章事(へいしょうじ)などをあたえられた大官が宰相(さいそう)とよばれて、その合議によって決した。

これらは令には規定されておらず、わが国の言葉でいえば、令外(りょうげ)の官である。

top

**************************************** |