|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

13 開元と天宝

1 開元の治 top

唐の玄宗(げんそう)といえば、まず楊貴妃(ようきひ)との情事が思いだされるであろう。

しかし楊貴妃を後宮にいれたのは、即位してから三十三年目のことである。

玄宗の初世は「開元の治」と称せられ、太宗の貞観の治とならんで、政治のひきしまった太平な時代であった。

玄宗そのひとは章后や安楽公主、さらに太平公主の党を平定して登場した。

そして即位の翌年には年号を開元とさだめた(七一三)。わが国では奈良時代の初めにあたる。

そのころの名だかい宰相として、姚崇(すうそう)と宋璟(そうけい)があり、姚・宋とならび称せられている。

宋璟は科挙の進士科の出身であり、武后によって抜擢されたが、武后の寵臣たちにもおもねらない硬骨漢であった。

復位した睿宗によって宰相に登用され、玄宗が即位してからのちも冷静にことを処理し、臨機応変の姚崇とは名コンビであった。

姚崇も武后のとき、すでに宰相となったが、とりまきの者たちにきらわれて左遷され、玄宗が即位して、宰相にかえり咲いた。

宰相に任命されるとき、則天武后以来の政治の改革すべき点を忌憚(きたん)なく指摘する。

徳治による仁政をおこなうべきこと。

武勲をあげることを求めないこと。

宦官を政治に介入せしめないこと。

皇帝の姻戚だといっても、重要な官職にはつけないこと。

法を厳重に施行すべきこと。

地方官からの献上を禁止すること。

仏寺や道観(道教の寺)の造営を停止すること。

礼制を確立すること。

諌臣が何ごとでも上言できる道をひらくこと。

外戚の専権をしりぞけること。 |

こうした意見が実行にうつされ、開元の治の基礎となったのである。

姚崇があるとき、役人たちの昇進の人事を奏上した。

しかし玄宗は、そとの宮殿を仰視しているだけで、姚崇が再三にわたって言上しても、最後まで答えない。

ついに姚崇はおそれて退出した。それを見ていた宦官の高力士(こうりきし)が、いさめた。

「陛下はあらたに万機を総(す)べられたとき、宰相の上奏には、いちいち可否をあたえられておりましたのに、どうしていまはなさらないのでしょうか」。

すると玄宗はいった。

「朕(ちん)は姚崇にすべて庶政をまかしている。大事件で奏上すべきことなら考えよう。

しかし課長級くらいの人事のことで、いちいち朕をわずらわすのか」。

たまたま高力士は、用事で宰相のところへ行かねばならないことがあった。

このことを姚崇に話すと、姚崇は大いに喜んだ。この話を聞いた者は、玄宗の態度に感服した。

ここで玄宗をいさめた高力士は、幼少のとき去勢され、宮中に献上された者である。則天武后は、その聡明ぶりを愛して、左右においた。

しかも高力士は、まだ若いころから玄宗に傾倒し、韋后の平定にも活躍して、玄宗が皇太子となると、左右に侍するようになった。

太平公主を除いたときにも功績があった。

即位ののちは、内侍省事という宦官の最高位にのぽり、ようやく権勢をほしいままにするにいたる。

玄宗への奏上は、すべて高力士の手を通じてなされることになった。

ところで玄宗は三男であった。そこで兄が二人いる。宋王成器と中王成義である。

玄宗が宗后や安楽公主を平定して大功ありとはいえ、ふつうならば兄たちとの関係がまずくなるか、わるくすると血なまぐさい事件がおこる可能性があった。

しかし玄宗は兄たちと仲がよい。

皇帝になってからも兄弟でおなじベッドに寝るほど親しく、政務がおわれば、いっしょに闘鶏を見たり、ポロ(撃毬)をしたり、狩猟をしたり、別荘に遊びにいったり、という次第であった。

また玄宗はきわめて器用であり、文化的センスにも富んでいて、とくに音楽をこのんだ。

兄の宋王が笛を、弟の岐王が琶琵を、そして玄宗みずからも楽器をとって介奏する。

開元二年には、これまでの太方寺(だいじょうじ)という役所(祭祀をつかさどる)の音楽のほかに、左右教坊(さゆうきょうぼう)をもうけ、数千人の伎女をおいて、大オーケストラをつくった。

また「皇帝梨園弟子(りえんていし)」という玄宗直属の楽団をおき、中田の伝統的な音楽に西方から伝来したあたらしい要素をくわえて、法曲とよばれる新音楽をみずからつくって教えた。

わが国で歌舞伎のことを「梨園」というのは、ここに語源がある。

2 名臣たち top

さて唐朝の政治において根幹をなすものは、律令である。

そうして人民が、政治の支配をまともに身にうけるのは、土地の制度としての均田制、税制としての租庸調、そして兵制としての府兵制であった。

これらを施行するには、まず戸籍をととのえねばならない。

すでに則天武后のころから、農民が国家への負担をのがれようとして、戸籍から逸脱してゆく傾向がめだっていた。

これを逃戸(とうこ)という。また本籍地をはなれて、流浪する者もすくなくなかった。

これを流民という。

逃戸や流民があらわれることは、大地主が土地を不法にわがものにするには、絶好の機会であった。

そのままにしておけば、律令体制を根本からゆりうごかすことになる。

こうした問題の解決にのりだしたのが、宇文融(うぶんゆう)であった。

宇文融は、北周の帝室の子孫の家に生まれた。曾祖父は隋の大官であり、祖父は唐の高宗の世に宰相となった。

そうして宇文融は科挙をへずに官途についた人物である。

開元の初め、長安のちかくの県で役人となっていたとき、上司で京兆尹(けいちょういん=首都の長官)であった源乾曜(げんけんよう)にみとめられた。

源乾曜は北魏の帝室から出ており、これまた祖父も父も高官であった。

そして乾曜は進士に合格して、玄宗の代には京兆尹より宰相にすすんだ(開元八年、七二〇)。

そのもとで宇文融は中央の要職にひきたてられたのである。

宇文融は開元十一年(七二三)、「括戸(かつこ)」とよばれている政策をおこなった。

これは、戸籍から漏れたものを招きよせて、ふたたびくくりつけるというものである。

そのためには役人を各地につかねして、土地を不法に占有している者から、その土地をとりあげ、また逃戸(とうこ)をしらべあげて戸籍に編入し、あき地をあたえて耕作に従事させた。

それらの者は、軽い税をおさめればよく、宇文融のゆくところ、貧民は感涙にむせんでむかえたという。

その結果として、八十万戸、人口になおせば約四百万人があらたに戸籍にはいった。

これは当時の総人口数のおよそ一割にあたるおどろくべき成果であった。

この数字を、州の県官がノルマをあげようとして、数をふくらませて報告した結果だとみて、割引きして考えるにしても、大きな数字であることに違いはない。 |

唐代の戸籍(スタイン文書・天宝六載籍)

|

しかし、この括戸政策に対して、朝野に強硬な反対がまきおこってきた。

まず宇文融の政策のために、政治がきびしくなり、つまり地方官が罪をおそれて農民から重税を取りたてることになったという。

というのも、これまで地方官が、地主と結託して、ルーズな政治をおこなっていたのであったが、もはやそうしたことができなくなったからである。

さらには地主層と、それを基盤としている官僚層が、じぶんたちの利益をまもるために反対した。

このような官僚層の反対は、ついに官界の対立へと進展してゆく。

反対派の巨頭が張説(ちょうせつ)であり、当時は宰相の任にあった。

張説は則天武后のときの科挙の出身である。

まったく家柄の背景はなく、科挙という制度がはじめて本格的に成果をあらわした代表選手であった。

また武后が人材を登用したといわれるとき、典型とされるほどの人物であった。

かつ詩文に長じて詩人としても名だかく、また当時の朝廷が出す正式の大文章は、ほとんどその作であった。

開元の初めは、宰相の姚崇(ようすう)とあわずに左遷されていたが、ちょうど宇文融の括戸のおこなわれたとき、宰相に復活した。

しかし角のある人物で、その政治もややもすると公平をかき、あまり評判はよくなかった。

そこで宇文融は李林甫(りりんぽ)らとむすんで、張説を攻撃した。ここに李林甫が登場してくる。

ついに張説は収賄などで弾劾(だんがい)されたが、高力士のとりなしで、玄宗は寛大な処置をとった。

こうして宇文融と張説の争いは、貴族派と科挙派の争いのかたちとなった。

これを玄宗は両派のバランスをとることによって切りぬけようとしていたというのが、最近の学説である(カナダのプーリ・ブランク教授)。

宇文融もこのなかで、開元十七年(七二九)には宰相にすすんだ。

しかし、これをにくむ人たちはたちまち弾劾をはじめ、宇文融はわずか百日で失脚した。

さらに翌年にも弾劾され、広西(カンシー)に流される途中で病死する。

かくて律令体制を括戸の面から維持しようとする試みは挫折(ざせつ)した。

府兵制も、このころには有名無実のものとなっている。

開元十一年(七二三)、宰相たる張説の意見にもとづいて、地方からの徴兵をとどめ、特定の地域からの募兵をもってかえたのである。

これは、それまでの府兵制の事実上の崩壊であった。

3 李林甫 top

李林甫の家は唐の帝室の遠い親族にあたるが、祖父も父も、ともにたいした官歴はしめていない。

それが宇文融とおなじように、源乾曜のひきたてによって、官界の正流にはいった。

やがて宇文融と同列の官につき、張説の弾劾にも加担した。

その後は要職を歴任しつつ、開元二十二年(七三四)に宰相となる。

これより天宝十一載(七五二、天宝は何年といわず何載という)に死去するまで二十年間にわたって宰相をつとめ、唐の政治をきりまわした。

李林甫は、教養すくなく、面柔にして狡計(こうけい)があり、玄宗の後宮の后妃たちとむすんで、反対派を奸計でおとしいれ、姦臣の典型のようにいわれてきた。

しかし史料のしめすところによると、かならずしもそうは言いきれない。それというのも、政界や官界の中心にいた大物の評価は、その人の伝記がつくられたときの時代の空気を反映している、と見なされるからである。

したがって善悪の評価には、あまりこだわらないほうがよいであろう。

李林甫にしても、はげしい反対派を敵にしながら、二十年間も玄宗の信任をうけて政治の中枢にあったのである。

それだけ、その手腕のほども認めねばなるまい。

また最近の書物でも、政治家や大官が女性関係をつうじて栄進していくことを、さも重大なことのように書きたてているものがすくなくない。

そういうことが皆無というわけではないけれども、それを重大な要素と認めて書くことは、むしろ著者の知性の程度をしめしているにすぎないであろう。

政治というものは、そのような甘いものではないはずである。

李林甫が宰相になったについても、女性関係をつうじて運動したようにいわれている。

このころ宮中では、武后の流れをくむ者の勢力が復活し、玄宗の寵愛も武后の一族たる武恵妃(ぶけいひ)にうつっていた。

李林甫はこれとむすび、さらに宦官の高力士を経由して、運動したというのである。このようなことも、あまり重視すべきではなかろう。、

かって林甫は国子司業(国立大学の副学長)であったが、そのとき国子学(国立大学)の綱紀を振興させたと明言されている。

ろくに字も知らなかったとは信じられない。

また林甫が宰相になったとき、門下生が国子学の事務室の前に頌徳(しょうとく)碑を立てた。

これを見て林甫はおこったので、門下生は罪をおそれて、徹夜で石をけずりとったという。

これなどは林甫のべつの一面をしめすエピソードといえるであろう。

たしかに李林甫は、科挙の出身ではなかった。

しかし宰相としての資格は、じゅうぶんに備えていた人物と思われる。

その点では、宇文融とおなじである。

玄宗は政治にようやくあきてくると、むずかしい議論をいいたてる科挙出身者をきらって、名門の出身であり、優雅な李林甫のような人物をこのむようになってきた。

センスのある玄宗から信頼されたことは、たとえ文学の高い教養はなくても、何ものかをもっていたのであろう。

それだけに科挙の出身者のあいだでは、林甫に対する反感は強かった。

林甫もこれら科挙派の人々を、政敵としてたたかうことに終始した。

そのころの科挙派の総帥が、文学者としても有名な張九齢(ちょうきゅうれい)である。

張九齢は家柄の背景のまったくない、また当時ではめずらしく、広東(カントン)の出身であった。進士に合格してより、張説のひきで栄進し、林甫より一年さきに宰相となった。

さて李林甫は、張九齢を宰相の座から追いおとしたのち、ながく権力をたもつことになる。

その間に地方において、あたらしい権力として成長してきたのが節度使であった。

しばらく李林甫も節度使を兼ねたこともある。また一方において天宝元年(七四二)には、李適之(りてきし)が宰相になったが、適之は唐の太宗の曾孫にあたり、帝室との血縁は李林甫よりもはるかに深い。

そこで林甫の下に立つことは望まなかった。

ようやく玄宗も、林甫の権勢が強大となったことをおそれ、そのための登用であったのだろう。

しかし天宝五載には李適之も失脚し、林甫の勝利におわる。

これからの李林甫は、なるべく暴力を用いないで、たくみに政敵をおとしいれることに専念した。

しかし、このころになると節度使の安祿山がすでに台頭しており、林甫の最大の敝は節度使であることが、はっきりしてきた。

そこでこれからのち、辺境の将軍には教養のある文人を任命せず、ひくい家柄の者か、あるいは蛮族を用うべきことにして、対抗しようとした。

安祿山も蛮族の山身であるが、そのほかにも一族の安思順(あんしじゅん)や、哥舒翰(かじょかん)とか、高仙芝(こうせんし)などの外国人、また漢人であっても、ひくい家柄から出た節度使が、ぞくぞくと進出してくることになる。

4 楊貴妃(ようきひ)

top

玄宗には即位の前から王氏という妃(きさき)があり、即位とともにそれが王皇后となった。

しかし子供がなく、玄宗の愛情は武氏一族の武恵妃(ぶけいひ)にそそがれる。

その間に生まれたのが寿王瑁(じゅおうぼう)であった。

やがて開元十二年(七二四)、王皇后は子供ほしさから、禁ぜられていたまじないをおこない、それがあらわれて廃された。

いまや玄宗の愛は、武恵妃ひとりにそそがれる。その武恵妃も開元二十五年に世を去った。

かくて失意の淵(ふち)におちた玄宗の目にとまったのが、寿王瑁の妃の楊氏であった。

しかし、いくら皇帝でも、むすこの嫁をそのまま横どりすることはできない。ひとまず彼女を道観に入れて女道士とし、太真(たいしん)となのらせた。

そうして寿王とわかれさせ、天宝四載(七四五)には正式に楊太真を貴妃としてしまった。

貴妃とは皇帝の妃の最高位である。ときに玄宗は六十一歳、楊貴妃は二十七歳であった。

楊貴妃が美人であったことは、いうまでもない。それは白楽天の「長恨歌」をはじめ小説類にいたるまで喧伝されている。

からだつきは豊満なタイプで、歌舞がうまく、音律に通じていた。

そのうえ聡明で、目と口がすばらしく、動作は魅力にあふれ、これがすべて玄宗のこのみにあった。

みずから音楽に精通していた玄宗は、趣味のうえでもぴったりしたのであろう。

すでに玄宗は在位三十四年にもおよび、年とともに政務にもあきてきている。

これからは楊貴妃との愛情生活にふけるばかりであった。

さて白楽天の「長恨歌」にいう。

天成麗質難自棄

一朝選在君王側

廻眸一笑百媚生

六宮粉黛顔色

春寒賜浴華清池

温泉水滑洗凝脂

侍児扶起嬌無力

始是新承恩沢時

雲鬢花顔金歩揺

芙蓉帳暖度春宵

春宵苦短日高起

従此君王不早朝 |

天成の麗質はおのずから棄(す)てがたく

一朝えらばれて君王のかたわらにあり

ひとみをめぐらして ひとたび笑(え)めば 百媚(び)うまれ

六宮(りくきゅう=天子の御殿)の粉黛(ふんたい=おしろい、まゆずみで化粧した美人たち)も顔色なし

春寒(さむ)くして浴(よく)をたもう 華清の池(長安の郊外にある離宮の温泉)

温泉の水になめらかにして凝脂(かたまった脂肪、美人の肌をさす)にそそぐ

侍児たすけおこせども嬌(きょう)として(あでやかなさま)力なし

はじめて是(こ)れ あらたに恩沢(おんたく)をうくるのとき

雲鬢(雲のような びん)花顔(花のような かお) 金歩揺(黄金のかんざし)

芙蓉(ハスの花のかざりがある)の帳(とばり)は暖(あたた)かきにして春の宵(よい)をすごす

春の宵の短きに苦しみ 日高くして起き

これより君王は早朝せず |

これらの表現、玄宗と楊貴妃とのあいだを描写したものは、相当の真実をつたえたものであろう。

楊貴妃をえてからの玄宗は、たしかに変わった。

ついに夜のみじかいのを嘆いて、朝も早くからは朝堂に出ない。

そもそも皇帝は、日の出の時間には朝堂に出て、大臣たちを召し、政務をきくのが勤めであった。

唐代では、日の出とともに一日の仕事が始まる。役人たちは日の出の時間には出仕していたのである。

楊貴妃への寵愛は、その身ひとりにあたえられただけではない。

三人の姉たちは、いずれも国夫人(こくふじん)として、大名の待遇をたまわったし、兄弟も一族も、それぞれ栄光の地位についた。

なかでも羽ぶりをきかしたのは、楊国忠である。

楊国忠は、もとの名を釗(しょう)というし貴妃とは、ふたいとこの間柄であった(曾祖父をおなじくする)。

わかいころの釗は、素行おさまらず、一族から爪(つま)はじきにされていたが、発憤して蜀(四川省)へゆき、そこで楊貴妃の家に出入りして、貴妃と知りあった。

天宝の初年、楊貴妃をたよって長安に出る。たちまち高官に抜擢(ばってき)され、そのころ全盛をほこっていた李林甫に接近した。

そこで財政の面において成績をあげ、玄宗の信任をえる。

天宝九載(七五〇)には、玄宗から国忠の名をたまわった。

ところで「長恨歌」は、このあたりのことをつぎのようにえがく。

姉妹弟兄皆列土

可憐光彩生門戸

遂令天下父母心

不重生男重生女 |

姉妹(しまい)弟兄(ていけい)は みな土(くに)をつらね

あわれむべし(おどろくべきこと) 光彩に門戸に生ずるを

ついに天下の父母の心をして

男を生むを重んぜず 女を生むを重んぜしむ |

|

唐代の美人俑

|

5 安祿山 top

さしもの李林甫も、その全盛期をすぎると、それまで手先になっていた者も、ようやく林甫を排撃しようとする動きを見せはじめる。

その機に乗じて、国忠は勢力をひろげていった。

また李林甫は、節度使をバックにすることはなかったが、国忠はいち早く、蜀の地方におかれた剣南節度使をバックにしており、その点が有利であった。

天宝十一載(七五二)に李林甫が死去すると、そのあとをうけて国忠が宰相になった。

すると国忠は、ただちに李林甫を誣告し、これを安祿山に証言させた。

そのため李林甫は棺をあばかれ、金紫の衣をはがれて小棺にうつされ、すべての官爵と財産を没収された。

さて安祿山の父はツグド人、母はトルコ人であった。

こういう混血人を、そのころは雑胡(ざつこ)とよんでいた。

祿山は、はじめの名を軋犖山(あつろくざん)という。

それはソグド語で光のことであり、中国ふうにかえて祿山といったのである。

安の姓は、ソグド人につけられるものである。

そうして祿山は六種類の言語を解し、はじめは国境の役所で通訳のような仕事をしていた。

そのうちに、いまの北京の近くにあった幽州(のちの范陽)節度使につかえ、しだいに昇進して、天宝元年(七四二)には平盧(へいろ)節度使(遼寧省の朝陽)となり、ついで范陽節度使を兼ねた。

節度使というのは、府兵制が崩壊してからのち、辺境を警備するために置かれた軍団の司令官である。

玄宗の時代には辺境の要地に十節度使が置かれていた。また藩鎮(はんちん)ともいう。

これらの節度使は、その地方における軍政と民政の両権をにぎり、やがては独立国のように発展して唐の中央政権をおびやかした。

そして節度使には、李林甫の献策にもとづいて、外民族出身の蛮将や、漢人では家柄のひくい者を用いることになったわけである。

安祿山は肥大漢であった。体重は三百三十斤(約二〇〇キロ)もあり、腹は膝の下までたれていた。

玄宗が、その腹のなかに何があるかとたずねると、「ただ赤心(まごころ)だけでございます」と答えた。

また楊貴妃の義児になり、祿山が玄宗に謁見するときに、祿山はまず貴妃に先に礼し、「蛮人は母を先にし、父を後にいたします」といって歓心をかったという。

がんらい祿山は天真爛漫で、ウイットに富み、ひとに好かれる一面があったのであろう。

天宝十載(七五一)、祿山は平盧・范陽節度使のほか、さらに河東節度使(山西省の陽曲)となり、三節度使を兼ねることとなった。

翌年には、にがての李林甫が死去し、かわって楊国忠が宰相となった。

もともと祿山は、李林甫と楊国忠とが対立する間隙に乗じて、玄宗に近づいたのであったが、これからは国忠との対立へと進展してゆく。

天宝十三載(七五四)、安祿山は上京した。玄宗は祿山を宰相に任命しようとしていた。

しかし楊国忠が反対して、中止となった。

祿山は軍功はあっても、目に書を知らず、宰相のうつわではない、というのである。

このころになると首都の形勢はスパイ網によって、祿山には手にとるように探知されている。

朝廷の大官のなかにも、着々と勢力を扶植していたのである。

それが、いまや楊国忠の挑戦によって、野望もほとんど打ちひしがれてしまったと考えた。

安祿山がついに反旗をひるがえした直接の原因は、この楊国忠との対立にあった、と見るべきであろう。

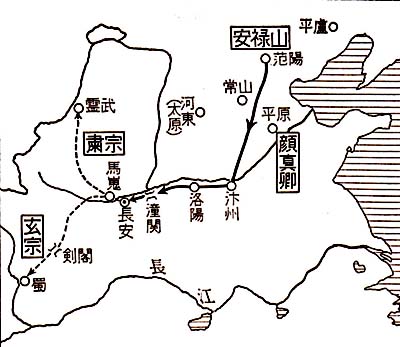

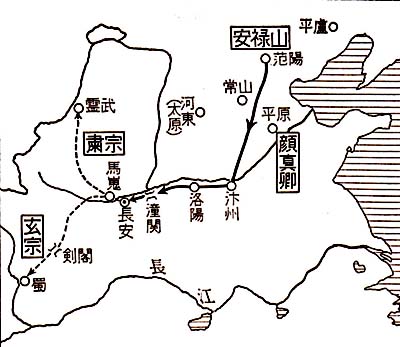

天宝十四載(七五五)十一月、安祿山は、楊国忠を討つと称して范陽(北京)で兵をあげた。

祿山がわの兵はおよそ十五万、渓(けい=鮮卑系)・契丹(モンゴル系)・同羅(トルコ系)などの部族が、その中核をなしていた。

ときに唐朝は太平になれ、戦争を知らない。府兵制もくずれ、それにかわった募兵も用をなさない。

禄山の軍は破竹のいきおいで迎撃した。途中の州県は風をのぞんで瓦解した。

それでも玄宗は、なお祿山の反乱を信じない。

楊国忠は得々(とくとく)として、十日もたたないうちに祿山の首が首都に伝えられるであろう、と公言するありさまであった。

6 安史の乱 top

安祿山が兵をあげてより一ヵ月、その軍は早くも東都の洛陽をおとしいれた。

唐朝は、安西(あんせい)節度使の封常清を、范陽・平盧節度使(禄山が任ぜられていたもの)に任じ、六万の兵をもって対抗させようとしたが、にわか仕立ての軍隊では役にたたなかった。

そこで唐朝は第二陣として、高仙芝(こうせんし)に五万の軍をあたえ、祿山の軍が長安へむかって侵入してくるのに備えさせた。

高仙芝は高句麗の出身である。

さきには西域へつかわされ、イスラムの軍とタラス川でたたかって敗れた。

その高仙芝がまもっているところへ、封常清の軍が敗走してきた。

両軍ともに潼関(どうかん=長安の東の関所)まで後退し、ここで祿山の軍をくいとめたが、敗戦の責任で二人はともに斬られた。

そこで唐朝は第三陣として、隴右(ろうゆう)節度使の哥舒翰(かじょかん)を起用して、八万の兵をひきいさせ、滝関をまもらせた。

哥舒翰は祿山とおなじく雑胡であったが、以前から禄山とは仲がわるかった。

つまり夷(い)をもって夷を制しようとしたわけである。

あくる天宝十五載正月、安祿山はみずから大燕皇帝と称し、年号を聖武とさだめた。

ここに登場するのが、そのころ地方長官であった顔真卿(がんしんけい)である。

顔氏は学者の家柄であった。

五代の祖の顔之推(がんしすい)は『顏氏家訓』の百書で名だかく、四代の祖の兄の顔師古(しこ)は、唐の太宗の命をうけて、『五経正義(ごきょうせいぎ)』(五経とは、儒教の経典。詩・書・易・礼記・春秋)という注釈書の編集にあたった。

また前の漢の歴史である『漢書(かんじょ)』の注釈者としても名だかい。

顔真卿そのひとも教養が高く、進士に合格したうえ、あたらしい書道の開拓者として知られている。

それが禄山の乱をきくや、義勇軍を募集して立ちあがったのであった。

玄宗は「朕は顔真卿がどんな容貌をしているかも知らないのに、どうしてこのようにつくしてくれるのか」といって喜んだ。

顔真卿が立つや、これに応ずる者があいつぐ。

朔方(さくほう)節度使の郭子儀(かくしぎ)も、その部下たる契丹(きったん)人の李光弼(りこうひつ)とともに河東(山西省の方面)をおさえ、顔真卿の軍と呼応して、東へすすんだ。

かくて祿山のもとの根拠地の范陽と、あたらしい拠点の洛陽との連絡を絶った。

これらの奮戦にもかかわらず、潼関をまもる哥舒翰(かじょかん)と、楊国忠とが不和となる。

しかも哥舒翰は、祿山がわの計略にかかって大敗し、滝関を占領された。

みずからは部下のために、祿山がわにひきわたされた。天宝十五載(七五六)六月九日のことである。

これをきいて玄宗をはじめ、長安の朝廷は色をうしなった。

ところが楊国忠は、すでにこのことがあるのを予想して、じぶんが剣南節度使(蜀の地方)を兼ねていたところから、蜀に逃げる準備をしていた。

いまや玄宗に蜀への行幸をすすめた。

ついに六月十三日の未明、楊貴妃とその姉妹、太子や宰相以下をひきつれて蜀へむかう。長安は大混乱におちいった。

しばらく行って昼になったが、食べるものがない。楊国忠が胡餅(こへい)を買ってきて差しあげた。

それをみかねた民衆が、じぶんたちの食べている粗飯に麦や豆をまぜて献上すると、同行の皇孫たちは争って手で食べた。それもたちまちからになる。 |

顔氏家廟之日(顔真卿の筆)

|

あくる十四日、馬嵬(ばかい)駅についた。同行の将士は飢えつかれ、おこりっぼくなっていた。

楊国忠を殺せという者がある。このことを太子に告げたが、もちろん太子は決断しなかった。

そこへ吐蕃(とばん=チペッ卜)の使者二十余人が、楊国忠の馬をさえぎって、食料を出せと言った。

それを見た軍士たちは、「楊国忠が胡人と謀叛をするぞ」と叫んだ。

ついに国忠を惨殺し、その首を槍のさきにつけて駅門にさらした。

そのいきおいで楊貴妃も殺せと要求する。ついに宦官の高力士までが言った。

「こうなっては、貴妃が陛下の左右におっては、おさまりますまい。」

いまは玄宗もやむなく高力士に命じて、楊貴妃をかたわらの仏堂のなかで縊殺(いさつ)させた。

その死体を見せると、兵士たちもようやく静まる。ときに楊貴妃は三十八歳であった。

ふたたび行列は動きだした。

しかし太子は土地の父老にさえぎられ、ついに決心して別行動をとり、郭子儀の根拠地である霊武(寧夏回族自治区)へむかった。

霊武についた太子は、天宝十五載(七五六)七月十二日、群臣のすすめによって帝位につく。

粛宗(しゅくそう)である。年号は至徳と改め、蜀にいる玄宗を上皇天帝とよぶこととした。

さて潼関の陥落によって、安祿山のがわはすこぶる有利となった。

黄河の北は、部将の史思明がほとんど占領した。

しかし、このころから安祿山は失明と疸(そ=できもの)になやまされて、むちゃな行動をかさねる。

ついに至徳二載(七五七)一月、その子の安慶緒(あんけいしょ)に殺された。

そののち唐朝は、ウイグル(トルコ族)に援助をもとめた。

これに応じた外人部隊十五万は、至徳二載九月に安慶緒の軍をやぶり、長安や洛陽をとりもどした。

河北に勢力をはっていた史思明も、いったん唐朝に降伏する。

しかし史思明はふたたび反旗をひるがえし、乾元二年(七五九)三月には大いに唐朝の軍を破ったうえ、安慶緒を殺して洛陽を占領した。

その史思明も、安祿山とおなじ運命をたどった。

上元二年(七六一)二月に、その子の史朝義によって殺されたのである。

しかも安祿山の旧将たちは、史朝義につくのを望まない。軍は分裂した。ウイグルはふたたび唐朝に援兵をおくり、敗軍のなかで史朝義は死んだ。 |

|

ときに粛宗の子の代宗が即位した年であった。

広徳元年(七六三)一月、ここで九年におよぶ安史の大乱はようやく終わりをつげた。

この大乱が鎮定されたのち、内地にも節度使が置かれることになる。

節度使は民政と財政と軍事の大権を一手ににぎる地方勢力となり、いわゆる藩鎮跋扈(ばっこ)の時代となって、唐朝のもとにおける中央集権の体制はくずれさった。

江南の地方は、この戦火にまきこまれなかったが、かえってこのために財政的に誅求されることになり、この方面でもいろいろ反乱がおこる。

唐朝はふたたび律令体制をたてなおすことはできなくなった。

top

**************************************** |