|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

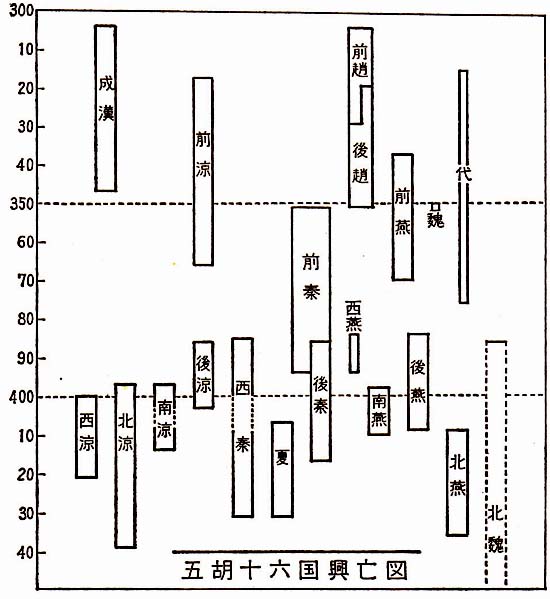

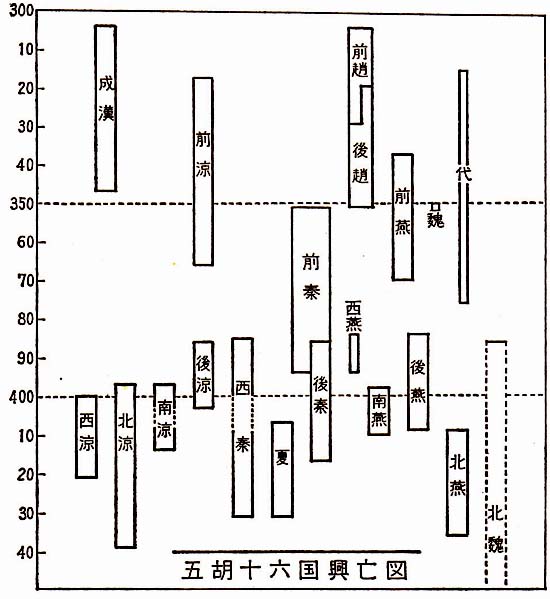

5 五胡(こ=匈奴)十六国

1 匈奴(きょうど=野蛮人)の侵入

top

洛陽の都は、魏から晋の時代にかけて、いつもにぎわっていた。

蜀の皇帝だった劉禅(りゅうぜん=後主)も、国がほろびてからは、ここで毎日をおくっていた。

その死去は、晋の泰始七年(二七一)のことである。泰始二年には倭の女王の使者も、ここをおとずれていた。

おなじころ、この洛陽の都に、身のたけ一メートル九〇センチあまりの、たけだけしい顔つきの青年がいた。

ひげも長い。胸には赤く長い毫毛(ごうもう)が三本はえている。

名だかい人相見(にんそうみ)たちは、いままで見たこともないほどの、すぐれた相をしている、と話しあっていた。

この青年は、名を劉淵(りょうえん)といった。しかし中国人ではない。

匈奴の単于(ぜんう=王)の直系の血をつたえる者であった。

むかし漢の高祖(劉邦)が匈奴をうって失敗し、その単于と兄弟の約をむすんで以来、劉の姓を名のっているのである。

劉淵はわかいときから、漢人の学者について古典をまなんだ。

そのうえ、血はあらそわれぬものである。力がつよく、弓を射るのにもたくみであった。

太原(たいげん)の王氏などは、かれに着目して、その力を呉の討伐など、晋のために利用しようとした。

もとより匈奴そのものには、往年の勢力はない。

一部は西方へ移動してしまったし、北アジアにのこっていたものは、後漢の時代にゆるされて、中国の内地(山西)に移住してきた。

山西の太原から出た王氏が、劉淵に目をつけたというのも、ふだんから接触があったためであろう。

ただし王氏の考えには、つよい反対もあった。

「むかしから、『わが族類にあらざれば、その心かならず異(こと)なる』というではないか。

匈奴の力をかりるなど危険であり、おそろしいことである。」

さらには、「劉淵を殺さねば、山西の地は平和にならない。」 とまで、いう人もあった。

劉淵は、なかば人質のようなかたちで洛陽にいて、漢民族の自分を見る目が、かならずしも好意的でないことを感じた。

あるとき劉淵は、したしい友人が山東に旅立つのを見送り、

「わたしは讒言(ざんげん)をこうむっている。いまわかれると二度とあなたと会えないだろう」と心の中をうちあけた。

また、劉淵は独立を決心したとき、匈奴の人びとにむかって、このようにも言った。

「われわれは、晋から奴隷のようにあつかわれている。」

永興元年(三〇四)八月、劉淵は匈奴の統一をついになしとげ、国号を「漢」と称した。

山東にいた石勒(せきろく)たちも、これに参加した。石氏は、匈奴の別種たる羯(けつ)族の出身である。

八王の乱(三〇〇)がおこると、諸王は、その軍隊を強化するために、しきりに異民族をむかえいれた。

異民族が中原にうつり住むことに、拍車がかけられた。

劉淵じしんも、八王のひとりから協力をもとめられ、戦争に参加している。

そして漢人の実力を知るとともに、漢人に対する怨みの心をかきたてられ、復讐をちかうようになった。

永嘉四年(三一〇)、劉淵は死んだが、その翌年、匈奴は洛陽にせめこんで、晋の懐帝(かいてい)をとらえた。

帝は皇后の羊(よう)氏ともども北につれさられ、匈奴の宮廷で給仕の役をつとめさせられた。

皇后は匈奴の王族の妻にされた。これを永嘉の乱という。

いっぼう晋では、懐帝の甥が長安で即位したが、匈奴はまもなく長安を占領した。

ここに晋(西晋)は、いったんほろんだ。ときに建興四年(三一六)であった。

こうして中国は、晋が呉をほろぼしてから三十年たらずにして、ふたたび分裂したわけである。

このとき長江の上流たる四川(しせん)には、チペット系の氐(てい)族が「成漢」国を、甘粛(かんしゅく)には漢人の李氏が「前涼(ぜんりょう)」国をそれぞれ建てていた。

2 石勒(せきろく)と慕容廆(ぼようかい)

top

さて匈奴が中国の内地へうつったのち、モンゴル高原に活躍したのは、鮮卑(せんぴ)とよばれる民族であった。

モンゴル系の民族である。

晋の王朝が建てられた直後のこと、この鮮卑の慕容(ぼよう)部の酋長の家に、ひとりの子供が生まれた。

その名を廆(かい)という。それから二十年あまり、慕容廆の名を中国に知らせるような事件がおこった。

永嘉元年(三〇七)、鮮卑の人びとが遼東の地方に反乱をおこした。

おりから晋の朝廷では、八王の乱や、劉淵らの独立などの事件があって、この鮮卑の反乱をどうすることもできない。

それに乗じて慕容廆は、勤王を名として立ちあがり、遼東地方の乱を平定したのであった。

おなじころ、石勒(せきろく)も山東において、勢力をひろげつつある。石勒の前半生は、苦難にみちたものであった。

その生まれは慕容廆の五年ほどあと、その属する羯(けつ)族は、流亡(るぼう)の境涯にある。

石勒は、一族の人びとと共に、ときには行商をおこない、二十歳のころには枷(かせ)をはめられて、奴隷にまで売られた。

それからのち、馬をぬすんで群盗のなかまにはいる。

やがて劉淵が立つや、その部将となって、ようやく自立の道をたどりはじめた。

そして西晋がほろびると、匈奴の劉氏からわかれて、山東の地方を根拠として独立した。

ときに東晋の大興二年(三一九)であった。この年、まず劉氏が、国号の「漢」を「趙(ちょう)」とあらためる。

ついで、石勒も国号を「趙」と称した。よって劉氏の趙を前趙、石氏の趙を後趙とよんで区別する。

石勒の成功は、そのすぐれた軍事能力に負うところが大きいが、またするどい政治感覚によるものでもあった。

永嘉の乱ののち、多くの人が南にのがれたが、北に残存しているものも少なくない。

石勒は、これらの漢人を積極的にじぶんの陣中に吸収していった。

後趙の都には、ひとつの区画をつくって、そこに漢人の名士たちを住まわせた。

また漢人と北方民族、この異なった文化と伝統をもつ両民族をおさめるために、二重の体制をとった。

さらに石勒は、中国の古典、とくに歴史書に、たえざる関心をいだいていた。

漢の高祖が理想の人物であったが、いつも史記の高祖本紀を読ませて、興味ぶかげにこれを聞くのをつねとした。

いっぽう慕容廆(ぼようかい)も、中国の文化に関心を持つようになっている。

その三男たる慕容皝(こう)には、おさないときから経学や天文学を勉強させた。

そこで皝は、中国の古典にふかい理解をよせ、父親の廆にも、そうした立場から意見を述べている。

永嘉の乱ののち、慕容氏をたよって移住してきた漢人もあった。

廆はかれらに土地をあたえ、そのなかから賢才をえらんで、政治の顧問とした。

石勒が後趙を建国した年(三一九)、鮮卑のなかの宇文(うぶん)氏や段(だん)氏が、高句麗と連合して、慕容氏に攻撃をかけた。

これは慕容廆にとって大きな危機であった。

しかし廆はたくみな外交術によって、この連合をきりくずし、かえって北方における地位をかためることに成功した。

こうした事情は、ただちに中国内地に反映する。東晋は彼に「使持節都督(しじせっととく)幽州(ゆうしゅう)東夷諸軍(とういしょぐん)事車騎(じしゃき)将軍平州牧(ぼく)遼東郡公」という長い肩書をあたえた。これは要するに、中国の東北部における民政や軍政の責任者として、その地位をみとめるというものである。

つまり夷をもって夷を制するという考えかたに立ったもので、慕容氏に北辺の防備をまかせたわけである。

慕容氏にとっても、まわりの競争者に勝つためには、晋の王朝とむすんでおくのが便利なので、これをうけいれた。 |

|

しかし両者の蜜月(みつげつ)は、そう永続するものでない。

慕容氏の勢力がいっそう拡大すると、やがて晋に対する勤王や、形のうえでの服従は、必要としなくなる。

このとき慕容氏は、晋への侵入者にかわる。

さて石勒と慕容廆と、このほぼ同年齢の両英雄は、おそらく生涯をつうじて顔をあわすことはなかった。

ただ一度だけ、石勒からの使者が慕容廆のもとをおとずれて、和平を申しでている。

両者は直接にたたかっていたわけではない。

しかし東晋と後趙は敵対していたので、慕容氏が東晋と親しくしていることは、石勒にとって不安であった。

そこで、この申しこみになったのであろう。

廆は拒絶し、使者をとらえて東晋におくった。石勒はおこり、廆を攻めたが、やぶれた。

3 その後継者 top

慕容廆(ぼようかい)と石勒(せきろく)との衝突から三年たった咸和(かんわ)八年(三三三)、くしくもこのふたりの英雄は世を去った。

そのあとをついだのが慕容皝(こう)と石虎(せきこ)である。

かれらもほぼ同年齢であった(石虎が二歳の年長)。

石虎は、石勒の養子であったが、勒の実子を殺して後趙の皇帝となった。

慕容皝は、兄との争いに勝って、父のあとつぎになった。

しかも、この争いのさなか、觧卑の諸部が兄のほうに味方をしたので、皝はさらにかれらを相手にたたかうことを決意する。

まず、みずから燕(えん)王と称し、ついで石虎に同盟を申しいれた。

石虎としては、これこそ東北方へ勢力をのばすチャンスであった。

ただちに銚の申しいれを受けいれる。この連合のまえに、鮮卑の諸部は決定的な打撃をうけた。

といってもたたかいの大部分は石虎の手でおこなわれたのである。

いきおいにのった石虎は、つぎに慕容部の攻撃を思いたった。

この計画をきくと、従軍していた高僧の仏図澄(ぶっとちょう)が反対した。

石虎も、石勒とおなじように、中国の学問につよい関心を払っていた。

また、かれらは仏教をあつく尊崇した。戦争にも仏僧をつれて歩いたほどである。

ただし、仏教理解のしかたは、教えのなかに呪術(じゅじゅつ)的な力を感じ、それによって戦争にも勝つことができる、ということから出発したものであった。

さて石虎は、仏図澄らの反対を押しきって慕容皝を攻めた。戦局は、はじめ石虎のがわが有利であった。

慕容皝の軍中には、降伏をすすめるものもでてきた。

しかし、「自分は天下をとろうとするのだ。どうして、ひとに降伏できよう。」このように皝はいい切った。

その翌朝、軍をひきいて敵の不意をおそい、形勢をくつがえすことに成功した。

このたたかいの結果、慕容皝は大きく領土をひろげて、南への窓口をひらいた。

ひきつづき北にむかい、高句麗(こうくり)にも勝って、東北における中心勢力にと成長していった。

しかし南下して中国内にはいろうとするには、後趙とたたかわねばならない。

その後、趙も、だんだんと衰えのきざしをみせはじめる。

たえることなき戦争と、石虎の虐政のために、人心は石氏を去りつつあったのである。

永和四年(三四八)、慕容皝が五十二歳で死に、つぎの年に石虎が五十五歳で世を去った。

これをさかいに、両者の立場が逆転する。

皝のあとをついた仙容儁(しゅん)は、後趙を攻めて、中国の内地にまで領土をひろげる。

こうなると、いつまでも東晋の下になっている必要はない。

慕容氏は東晋から完全にはなれ、国号を「燕(えん)」と称した。

しかも、このとき長安の地方には、あたらしい強敵が出現していたのである。

4 苻(ふ)氏の秦国(しんこく)

top

永和八年(三五二)、チペット系の氐(てい)族のなかから苻健(ふけん)が自立して、国号を「秦(しん)」となづけた。

根拠地は甘粛(かんしゅく)の東部である。この地方はシルクーロードにそった交通の要地であった。

石虎は東方に都をおいていたから、苻氏を利用して、西方をおさえさせていた。

しかし後趙がほろびるとともに、苻健は長安で自立する。

おりしも東晋では桓温の時代にあたっていた。北征の軍がおこされ、長安をめざして進む。晋の四万の兵をむかえ苻健も五万の兵を出した。

また苻健は、あらかじめ麦を刈りとっておいて、いわゆる清野(せいや)の策をとった。これでは桓温の軍も、食糧の不足になやんで、しりぞかざるをえない。

苻健は内政にも気をくばった。法はただ三章のみ、租税を減じ、民生の安定につとめた。それができたというのも、いっぼうで商業を奨励していたからである。

長安の南(豊陽)に貿易場をひらき、漢水を利用して、南方のめずらしい品物を輸入し、商人をまねいて交易をさかんにおこなわせた。

苻健が在位四年で病死すると、三男の苻生(ふせい)があとをついだ。生まれながらの独眼で性質は無頼であった。 |

|

祖父の苻洪(ふこう)は、そういう苻生をにくみ、三歳年下のいとこで、学問をこのむ苻堅(ふけん)をかわいがっていた。

苻洪があるとき言った。

「この子はきちがいだ。はやく殺してしまえ。そうしないと、成長してから家をつぶしてしまうぞ。」

叔父がそばから「子供というものは、成長すれば自然によくなるものだ」ととりなした。

苻生は大きくなると、力は千鈞(きん)をあげ、素手で猛獣とたたかい、鳥とかけくらべをしても負けないという、たくましい青年になった。

戦争には強く、桓温が攻めてきたときも、ひとりで敵陣にのりこみ、晋の将軍十人あまりを斬りころした。

酒もつよい。即位してからのことであるが、大極殿(だいごくでん)のまえで宴会をひらき、酒をのみ歌をうたう。

そのうちに大臣たちの酒ののみようが少ないといって、これを殺す。

殺されてはたまらないから、大臣たちも負けずに酒をのみ、あげくのはては酔いつぶれてしまう。

とにかく、めちゃくちゃな人物として、苻生は歴史に名をとどめた。

ついに、苻堅が苻生を殺すが、そのときも酔っていて前後不覚のままだったという。

苻堅はまさしく対照的な人物であった。祖父の苻洪は、これに言った。

「おまえは先祖代々酒を飲むことしか知らぬ戎狄(じゅてき)の身で、学問をしようというのか。」

このように苻堅は、中国の文化を身につけ漢民族の協力をえることに成功して、秦の地位を不動のものにしたのであった。

苻堅をたすけて、農耕社会に適応した政治をおこなわせたのが、王猛である。

わかいときには、ひどい貧乏で、もっこをあきなっていた。

ある日のこと、洛陽に出てもっこを売っていると、高いねだんで買ってくれる人があった。

ただし、いまは金をもっていないから、ついてこいという。

そう遠くはないというので、ついて行くと、たしかに遠くまで歩いていないはずなのに、深山についた。

山には、ひげも髪も白い老人がすわっていて、まわりに十人ばかりの人がいる。

その老人が、いつもの十倍の値段でもっこを買ってくれたのである。人におくられて山を出たが、その山は仙人の住む嵩山(すうざん)であった。

やがて王猛じしんも、長安の近くの華山に引きこもってしまう。 |

|

いかにも浮き世ばなれのした人のように思えるが、そうではない。

ただ、こんな話があるところが、いかにもこの時代の人らしいのである。

桓温か北伐してきたとき、王猛はそまつな着物をきて出かけていった。

そして時勢を論じながら、シラミをつぶしている。

傍若無人(ぼうじゃくぶじん)のふるまいをして、とうとう桓温に仕えようとはしなかった。

その王猛が、苻堅をひと目みてすっかり気にいる。

苻堅も、王猛をみてよろこび、ちょうど劉備と孔明のような間柄になった。

しかし王猛が重くもちいられたことから、国内において、とくに氐族のあいだに強い抵抗がおこった。

氐族の大立者たる樊世(はんせい)も、そのひとりであった。

ある日多くの人がいる前で、樊世は王猛にむかって言った。

「わがはいは先帝(苻健)といっしょに旗上げをした。おまえは戦争など何もしていないではないか。

しかも国家の大任をになっている。わがはいが耕して、おまえがこれを食べるのか。」

王猛も負けてはいない。

「あなたさまはせいぜい料理人、耕すなど、とんでもありません。」

樊世はかんかんになった。

「なんでもよい。きっとおまえの首を長安の城門にかけてやろうわい。」

ふたりの争いにさいして、苻堅は王猛にくみし、そして政策の転換をおこなった。商業はおさえられた。

内政を充実するとともに、外にむかって国力をのばし、やがて慕容氏の燕(えん)とぶつかることになる。

しかも燕では升平四年(三六〇)、慕容儁(しゅん)が病死したのちは、国内が混乱して、国力もしだいに下降線をたどっていた。

5 前秦(ぜんしん)の興亡

top

中国の北部に燕と秦の両国が東西に対立し、燕にやや衰えのきざしが生じたとき、桓温が二回目の北伐を断行した。

これは、桓温じしんの人気挽回(ばんかい)をかけてのものであった。

太和四年(三六九)四月、桓温は五万の軍をひきいて海岸ぞいに進み、燕の首都におよそ八〇キロのところまでせまった。

燕の皇帝は、まだ年少である。すっかり弱気になって、北にかえろうといいだす。

このとき王族のひとり、慕容垂(すい)が、苻堅とむすんで桓温にあたることをすすめた。

西方の領土を、秦にあたえるというのが、同盟の条件である。東進をのぞんでいた苻堅も、この条件をうけいれた。

よって二万の兵を出し、五万の燕軍とあわせて、桓温の軍をやぶった。

たたかいにさいしても、慕容垂の活躍はめざましかった。しかし燕の国内には、その功をねたむものも少なくない。

とうとう垂は、苻堅のもとに走ってしまった。武力もあり、人望もあつい垂をうしなったことは、燕にとって大きなマイナスであった。

そのうえ燕は、さきに秦にゆずると約束した領土が、惜しくなった。

「この前は、使者が言いちがえたのだ」と告げたから、苻堅はおこった。王猛みずから兵をひきい、燕を攻める。

こうして太和五年(三七〇)、燕はほろんだ。それから六年ののち、甘粛の前涼も、秦によってほろぼされた。さらに秦は、四川(しせん)の一部をも手にいれて、中国の北部を統一した。

いまや中国は、秦と東晋とが、南北に対立する形勢となった。苻堅は、ただちに晋を討とうという考えをいだいた。

それに反対したのが、王猛である。秦の国内には、チベッ卜系の民族のほかに、鮮卑や漢人など、雑多な人びとがまじりあっている。

内部をもっと固める必要がある、というのであった。 |

|

しかし、この王猛が死んだあとは、もはや苻堅をいさめる人もいない。苻堅は、ひたすらに東晋を攻める道をあゆんでいった。

その準備として、氐(てい)族の子弟を、長安から東方へとうつした。長安には鮮卑族がのこることになる。

「遠く種人(同族の人々)をうつして、鮮卑をとどむ。いったん緩急あれば、まさに誰にたよらん。」

送別にあたっては、このように歌われた。しかも苻堅は、国内の不安に耳をかそうとしなかった。

太元八年(三八三)八月、八十万の大軍は長安を発して、南へくだった。

十一月、淝水(ひすい)において東晋の軍と対する。

しかし秦軍のなかには、このころから恐怖の心がめばえていた。

対岸の山の草木までが、晋軍にみえるという始末である。

こういう状態では、勝てるはずがない。風の音、鶴の鳴き声にも敵襲かとおそれ、北に逃げかえった。

この敗戦によって、さしもの秦も解体する。北の勢力図は、またもぬりかえられた。

慕容垂が「燕」を復興し、ほかにもいくつかの国が生まれる。そして、たがいに争いあった。

この混乱をふたたび統一したのが、鮮卑の拓跋(たくばつ)氏が建てた「北魏」であった。

top

**************************************** |