|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

14�@�哂�̒���

�@�@�@�@1�@�s��ȓs�s�v�� top

|

�@�啶���R�̏�ɗ��ĂA��N�̗��j���߂����s�̌�Պ���̎s�X����]�̂��ƂɌ����낷���Ƃ��ł���B

�@�͂��߂ĕ����������c���ꂽ�Ƃ��̂��Ƃ��l���Ȃ���A���̐��R�Ƃ����s�s�v��������낷���Ƃ��ł���̂́A�傫�Ȋ�тł���B

�@�������c�O�Ȃ��ƂɁA�����Ă̕������ɂ����ẮA�k�[�̒����ɋ{�邪��ʂ��Ă������̂��A���܂̌䏊�i������j�͂��̈ʒu���ړ����Ă��܂����B

�@�Ƃ�����A����������сA����ɂ��������鋞�̃v�������A���̒����̓s����{�ɂ������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@���̒�������@�̑勻�邠�Ƃ��������Ŋ������ꂽ���̂ł���B

�@����������s�v�����͖k鰂̗��z��ɂ͂��܂�B

�@����̒�����́A�{���s�̈ʒu������Ƃ͂������Ă����B

�@���̔z�u���A�v��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�s�s���c�����Ă��������ʁA�����ɂ��葫����Ă��������̂ɉ߂��Ȃ������B

�@�����̌Â��s�s�́A���ׂď�ǂł����܂�Ă���B�����ł����l�ł������B

�@�����̏�ǂ́A��������E���L���A��k���E�Z�L���A��ǂ̍����͌܁E�O���[�g���B�L���͕��鋞�╽�����̂��悻�l�{�ł������B

�@�����ē�k�ɏ\����̊X�i�������哹�j������A���̕��͒����̎鐝�i�����Ⴍ�j��X�Ŗ��܁Z���[�g���i��Z�Z���[�g�����H�ǂ���ł͂Ȃ��j�B

�@�����̊X�͓��ʂ̍L���Ƃ�����̂����āA���܂����܃��[�g���ł������B

�@�܂������u�l�ނ������������Ƃ��傫�����Ă����Ƃ�������ꂽ�X�H�ł��낤�v�i�������v�j�B |

�@�Ƃ������A���܂�����O�S�N���O�A�����Ԃ��Ȃ�����ɁA���̂悤�Ȏ�s�v�����������̐l�����̃X�P�[���̑傫���ɂ́A���ǂ납�����B

�@����̒����̐l���͕S���Ƃ����邪�A���܂̋��s�Ɣ�r���Ă��킩��悤�ɁA����ł��イ�Ԃ�]�T���������B

�@��������̓���̘Z���̈�͐l�Ƃ������Ȃ��A���т����Ƃ���ł������炵���B

�@���͂ɂ͏\�O����Ђ炫�A�k�[�̒����͍c��̏Z���ŁA�܂�������V���������Ȃ��{�邪�������B

�@���̓삪�����X����c��ŁA�c��̓쓌�Ɠ쐼�ɓ��s�Ɛ��s�Ƃ����A�ӂ��̎s�ꂪ�������B

�@�̂��ɂ͋{��̐��k�ɑ喾�{�i�����߂����イ�j�������A�������c��̏Z���ƂȂ��Ă���B

�@�{��ƍc��̂������ɂ́A���l�܁Z���[�g���̉��X�i���������j�Ƃ���哹�H���������B

�@�c��Ƃ��銯���X���܂Ƃ܂��Ă���̂��A����܂ł̓s��ɂ͂Ȃ����F�ł���B

�@��������͋{��ƍc����̂����āA��k�\�l�A�����\��̊X�ɂ���āA���R�Ƌ�悳��A�鐝���i�c��̐���j�Ɩ������i�O�s��̐���j�Ƃ��ނ��Ԏ鐝��X�ɂ���āA���X�i���j�ƉE�X�i���j�Ƃɂ킯��ꂽ�B

�@���X�͖��N���A�E�X�͒������ƂȂ�B�e�X�̓삪��ɂ͍a�i�݂��j������A�܂����i�ɂ�j�Ȃǂ̕����������B

�@�X�i�����j�ɂ����܂ꂽ����V�i�ڂ��j�Ƃ����B

�@���`�V�A�����V�ȂǂƖ��Â����A���E�̊X�ɍ��v�S���V�������B |

�������N�_�i�k鰁j

|

�@�V�̂܂��͓y���ł����܂�A�����ɂ͍J�i�����j�E���i���傭�j�Ƃ������������H���\���ɂ���A���ꂼ��̖V�ɓ�܂��͎l�̖V�傪�������B

�@��͂��ׂĒ��[�̌��i���j�̍��}�ɂ���ĊJ���ꂽ�B��Ԃ͖V�O�ɂł邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�����Ƃ��ƁA��i�����ނ��Œ@���Y�j��\�ɏ������邱�ƂɂȂ��Ă��āA������ւƂ������B

�@�������s�̉c�Ƃ��A���߂�����v�܂łŁA���̂ق��̖V�ł͏��X����邳�Ȃ��̂������ł���B

�@���X�͂����Ɋ����̓@��ł���A�E�X�͂����ɏ������Z�݁A���̕��͋C���������Ă����B

�@���̏t���傩��͓��s�̗����ɒʂ��A���̊J����̓V���N�E���[�h�ɂ�Ȃ����B

�@����̓쓌���ɂ͋ȍ]�r�i���傭�������j������A�c��͂��߈�ʏ����̗V�y�n�ł������B

�@�@�@�@2�@�����炫������ top

�@�킪���q�@�Ɂu���ї��i�Ƃ肯�����j�������i����Ȃ҂悤�ԁj�v�i�������l�}�j�̂��邱�Ƃ͗L���ł���B

�@���̉��ɂ�����l�͖j�g�i�ق��ׂɁj�����A�F�������ς�����͈��N���܂肽�����������A�قƂ�ǂނ����̂܂܂ɕۑ�����Ă���B

�@�ڂ͐꒷�ŁA�����т�͂����A�j�ɂ͂ӂ��ꂪ������قǂӂƂ��Ă���B

�@���̗k�M�܂��A�����炭���̂悤�ȃ^�C�v�̔��l�ł������낤�B�܂����̂悤�ɁA���l�������ɔz�����\�}�̑c�^�́A���Ƃ��ƒ����̂��̂ł͂Ȃ��B

�@���̌����͉����C�����A���邢�̓C���h�ɂ��ǂ邱�Ƃ��ł���B

�@���̂ق����q�@�ɂ́A����ɉ���������胉�^�_�̔w�ɏ���ē��ւ͂��`�����A����ɐ��q�@�ւ͂������ƍl��������̂��A�����Ȃ��Ȃ��B

�@�킪���ɓ`����ꂽ���̂ł����A���̂Ƃ���ł���B

�@�܂��āA���̓����̓��ɂ����āA�����̕����͑傫�ȉe��������ڂ��Ă����̂ł������B

�@���@�̒�ώ���Ɉђx���m�i�����������j�Ƃ�������Ƃ��������B�ђx�Ƃ������̓C�����n�̂��̂ł���B

�@���m�͘�闐�i���ĂR�[�^���j�������瑾�@�ɐ��E����Ă����B

�@���̍�i�͓`����Ă��Ȃ����A���낢��ȋL�^�ɂ��̉敗�����邳��Ă���B

�@����܂ł̒����̉�@�ł́A���ʂ̌����̊��o���A�p�M�̔����ȕω��ł���킵���B

�@����͂���߂đ@�ׂȊ��o�Ən����K�v�Ƃ���B

�@�Ƃ���ʼn��m�̓����͍ʐF�̖��Âɂ���ĕ��̉��ʁA���Ȃ킿�����≜�s�����������Ƃł���B

�@����������@�̓V���A��\�|�^�~�A�ɋN��������A�C�������o�R���ĕ���Ɏ�肢���ꂽ�̂ł��낤�B

�@���y�̕���ɂ����Ă��A�N���y�i�������������j�Ƃ����̂̓T�}���J���h�̉��y�ł���A�����y�̓{�n���̉��y�ł���A�T玆�i�����j�y�̓N�`���̉��y�ł���B

�@�����i�������傤�j�y�̓g���t�@���̉��y�ł���A�`���i���낭�j�y�̓J�V���K���̉��y�ł���B

�@�����́A���Ȃ炸��������ɂ͂��߂ē`��������̂ł͂Ȃ����A��������C�����n�̕��������������̉��y�ł������B

�@����̎��ɁA�u�Ӊ��i������j�v�u�ӊy�i�������j�v�Ƃ������t��������邪�A�ӂ̓C�����n�������̂��̂��A�����Ȃ��Ƃ��C�����n�������ӂ��܂�Ă��邱�Ƃ́A�܂������Ȃ��B

�@���y�ɂƂ��Ȃ��āA�C�������̃_���X�����낢��`����Ă���B���̂ЂƂɁA�Ӑ����i������ԁj���������B

�@����̓\�O�h�n���̓��Z�ŁA���q�������A����ǂ������E�]���ĕ������̂ł���B

�@�܂��A�킪���̉�y�̂Ȃ��ɂ���u�����i����傤�j���v�Ȃǂ́A�ǂ��܂œ���̕��y��`���Ă��邩�͋^��̓_�����邪�A���̋N�����C�������y�ɂ��邱�Ƃ́A�قڂ܂������̂Ȃ����Ƃł��낤�B

�@���̂ق��X�|�[�c�ɔg���i�|���j���������B�ŋ��i�����イ�j�Ƃ��A�����i�������イ�j�Ƃ�������B

�@�ߑ�I�����s�b�N�ɂ��|���̎�ڂ�����A���ꂪ�C�����̍��Z�ł��邱�Ƃ́A�悭�m���Ă���B

�@�����ɂ͌Â�����u�f���i�������イ�j�v�Ƃ�����R���i���܂�j������A����Ɣg���A�ŋ��A��������������Ă����B

�@�������g���͒P�Ȃ�R���ł͂Ȃ��A�n�ɏ���ċ������Ƃ���ɓ��F���������B

�@����̏����i���������L���ӂ����Ԃj�ɁA���̑��@���u���ׂ̐l�A���݂̂đŋ����Ȃ��ƕ����A���̂���܂��K�킵�ށv�Ƃ������Ƃ������Ă���B

�@�܂��f���i�Ƃ`�x�b�g�j�����̌����i�c��̖��j���ނ����ɂ����Ƃ��A�����i�肦��j�őŋ����ϗ��������Ƃ���A�f�ׂ̎g�҂����Ԃ�̕����ɂ��ŋ��̂��܂��҂�����Ƃ����̂ŁA�������������B

�@�����Ȃ������A���ׂēf�ׂ��������B��������Ă����̂��A�킩�����̌��@�ł������B

�@�����ɂ����l�l�̎҂Ƒg�ɂȂ��āA�f�ׂ̏\�l�g�Ƃ����������B

�@���@�͏c�����s�̊�������A�f�ׂ̖������̂قǂ����悤���Ȃ������Ƃ����B

�@���@�i�Z��ڍc��j�̂ق��A�s�@�i�ڂ������A�\���j��h�@�i�\�O��j���|���������ł������B

�@�s�@�̂��Ƃ��́A�|������肷���ĕa�C�ɂȂ��Ă���B

�@���Ē����ɂ́A�C�����n�̕������������Ă��������ł͂Ȃ��B

�@�C�����n�̐l�����܂ł��A���ۂɂ��Ă����̂ł���B�ۓ��i�ǂ�Ƃ��j�E�f���i�Ƃ��j�E��Z�i���傤�����j�킽��j�E�ƋZ�i�����Ƃ̏�̋Ȍ|�j�Ȃǂ̊�p�������Ȃ��Ă��邪�A���̖��肪������ʂ���͂��肱��ł����B

�@�܂������̎��Ƃł́A�ӕP�i�����j�Ƃ���C�����n�̏��q���A�q�ɃT�[�r�X�����Ă����B

�@�����́u���N�s�v�Ƃ������ɁA

�@�@���ԓ��s�V����

�@�@�Γ��ӕP���撆 |

�@�@���Ԃӂ݂����Ă�����̂Ƃ���ɂ��V��

�@�@���ē���ӕP�̎����i���サ������j�̒� |

�Ƃ���A���Ȃ��������́u���i�͂��j�\���}���i�ƂȂ�j�̐��R�i��������j�ɋA��𑗂�v�̂Ȃ��ŁA

�@�@�����ו�

�@�@�������Y��@

�@�@�ӕP���f��@

�@�@���q�����M�@ |

�@�@������̂Ƃ���ɂ��ʂ���Ȃ��ׂ�

�@�@�����̐��Y���i����������j

�@�@�ӕP�i�����j�͑f���i���Łj���ď���

�@�@�q���Ђ��ċ��M�i�����̎�M�j�ɐ��킵�� |

�Ƃ��������B�܂��u�O�L�M���s�v�ł́A���̂悤�ɁA�������Ă���B

�@�@�ӕP潔@��

�@�@��壚�Ώt�� |

�@�@�ӕP�̖e�i������j�͉Ԃ̂��Ƃ�

�@�@壚�i��j�ɂ������ďt���ɏ� |

�@�@�@�@3�@�����`���̏@�� top

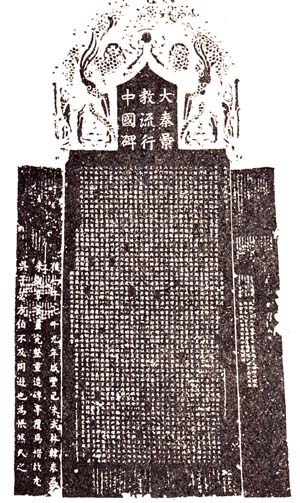

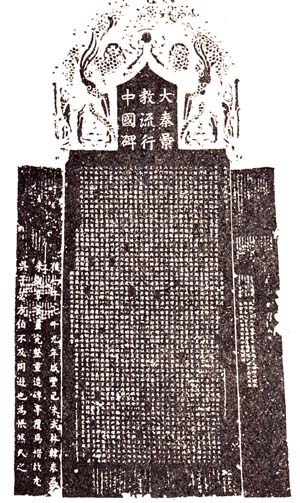

�@�����Ƃ������Ė���̖��i��Z��O�N����j�A�����̈�p�Łu��`�i�����s������v�Ƃ����蕶���y�����甭�����ꂽ�B

�@������E���Z���[�g���A�ꕔ�̕��ꃁ�[�g���A��̌�����\���Z���`�B

�@����Ɉꊱ���S�]�̊����ƁA�\�]�̃V���A���������܂�Ă����B

�@��`�Ƃ́A�����ɂ����ă��[�}�鍑���������t�ł���A�i���Ƃ̓L���X�g���̈�h����l�X�g���E�X�h�̂��Ƃł���B

�@�i�Ƃ́A���肩���₭�Ƃ����Ӗ�����A���̂悤�ɖ��Â����Ƃ�����B

�@�l�X�g���E�X�́A�C�G�X����ѐ���}���A�̐_�����i�O��ܔN�A�j�P�[���@����c�Ō���j�Ɉًc�������A�C�G�X�͐l�ł����ē����ɐ_��������A����}���A�͐_�ł͂Ȃ��Ƃ��������ƂȂ����B

�@���̃l�X�g���E�X�̐��́A�l�O��N�Ɉْ[�Ɛ鍐���ꂽ�B

�@���̂��߃l�X�g���E�X����т��̔h�̐l�X�́A�����ɓ`�����͂��߂��̂ł������B

�@���ꂩ���S�N�����āA�l�X�g���E�X�̋����͒����ɂ��`������B����𒆍��ł͌i���Ƃ�B

�@�����ɑ���ŏ��̃L���X�g���̓`���ł���B

�@���@�̒�ϋ�N�i�Z�O�܁j�C�����l�̈����{�i����ق�j���ׂ���l����ǂƂȂ��āA�`���c�������ɓ��������B

�@��Ϗ\��N�A���@�͂��̐鋳����邵�A���̎��@�������������B

�@���V���@�̂Ƃ��ɁA�����k�ɒe�����ꂽ���A���@�̐��ɂ����ŁA����܂Ŕg�z���i�͂������g�z�Ƃ̓y���V���̂��Ɓj�Ƃ����Ă����̂��`���i�������j�Ƃ��炽�߂��B

�@�����ē��@�̌�����N�i������j�A�u��`�i�����s������v�����Ă��A�`���̌o�߂���сA���̂̂��S�\�N�Ԃ̌i�������̂��Ƃ��L���ꂽ�̂ł���B

�@����ɓ�\���I�̏��߁A�����i�m���t�@���j������i�Ƃ��j�Ŕ������ꂽ�����̂Ȃ��Ɂu��_�_�v�ȂNJ���̌i���̌o�T���������B

�@�����ɂ͌i�����A���̖{���̖ʖڂ������āA�����̓`���v�z�ɏ������Ă������Ƃ���w�͂̂��Ƃ��A�݂邱�Ƃ��ł���B

�@�C�����̍�������]���A�X�^�[�����`�����A祆���i���傤�j�Ƃ�ꂽ�B��_���A�t���E�}�d�_�Ƃ����̂ŁA�}�c�_���Ƃ��A��q����̂Ŕq���Ƃ������B

�@���̋����͌����ƈō��ƁA�P�ƈ��Ƃ̓I�Ȃ��̂̑Η���{�̂Ƃ���B�����āA���̓́A�������ɏ��s�����߂邽�����������Ă���B�����őP�Ȃ�_���A�A�t���E�}�d�_�ł������B

�@�]���A�X�^�[���́A���łɖk���`�k�Ă̂���ɑ��M����Ă������A����ɂȂ��ăC�����l��C�����n������������ɓ`�������̂ɂƂ��Ȃ��āA�e�n�ɂЂ낪�����B

�@����ł�祆������肵�܂邽�߂̊��Ƃ��āA�F���i���ۂ��j���݂����Ă���B

�@祆���k�̐��������Ȃ��Ȃ��������Ƃ��A���������悤�B

�@����祆���́A���̂��뗈�Z���Ă����C�����n�̐l�����ɂ���ĐM�ꂽ���̂̂悤�ł���B

�@�܂��F��̐E�ɂ����̂��A�C�����n�̐l�ł������B |

��`�i�����s������

|

�@�܂������A�W�A�Ŕ������ꂽ�����̂Ȃ��ɂ��A�����祆���o�T�͑��݂��Ă��Ȃ��B

�@�����炭�����l�ɂ́A�قƂ�ǐM��Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�C�����̃]���A�X�^�[���ł́A���Ƃ��Ƌ����ɗނ�����̂ւ̗�q�͂Ȃ������B

�@�����������ɓ`�����Ă���́A�K���̌`���̂��̂������������悤�ŁA�����I�ϗe���v�킹��B

�@�����◌�z�Ȃǂɂ́A��������祆�K�i���j�����Ă��Ă����B

�@�ق��ɃC�����n�̏@���Ƃ��ẮA�}�j�����������B�����ł͖����i�}�j�j���Ə����Ă���B

�@�}�j���͎O���I�̏��߁A�C�����l�̃}�j���A�]���A�X�^�[���������Ƃ��A����ɃL���X�g���╧����o�r���j�A�̌Â��M�A����ɃM���V�A�N�w�̈�h���������Ă����������@���ł���B

�@�]���A�X�^�[���̔��Q�������āA���O�ɒǂ��A������ւāA���V���@�̉����i�����j���N�i�Z��l�j�ɓ`�������B

�@�����I�̒�����ɂ́A�g���R�n�̃E�C�O���i�j�鍑�ɂ����č����̂悤�Ȓn�ʂ��߂Ă���B

�@�}�j���́A�]���A�X�^�[�����C�����̖����@���ł������̂ɑ��āA���E�@���I�ł������B

�@�߂��딭�����ꂽ�����̂Ȃ��ɂ́A�y���V�A����͂��߁A�\�O�h���g���R���R�v�g���i�����̃G�W�v�g��j�̌o�T������A����Ɋ����̂��̂������āA���̓`�d�̂Ђ낢���Ƃ��ؖ����ꂽ�B

�@����̌o�T�����݂������Ƃɂ���āA�����l�̂������ɂ������̐M��҂̂��������Ƃ��킩��B

�@�����Ƃ�����̒����Ȍ�ł́A�E�C�O���l�����������̊e�n�ɑ����������Ă��邩��A��Ƃ��Ă����̐l�����ɂ���ĐM����ꂽ���̂ł��낤�B

�@��@�̑��O�N�i���Z���j�ɂ́A�����ɑ�_�������Ƃ����}�j���̎��@���A�E�C�O���l�̗v���ɂ���Č��Ă�ꂽ�B

�@�ق��̒n�ɂ������̎����ł����B

�@���@�̊J����\�N�i���O��j�ɂ̓}�j�����֎~�������A�E�C�O���l�ɂ͋y�Ȃ������̂ł���B

�@�}�j���ɂƂ��Ȃ��ē`���������̂ɁA�C�����̎��j���������B

�@�킪���������i��Z�Z�`��Z�j�́w�䓰�i�݂ǂ��j�֔��i����ς��j�L�x�ɂ́A���j�ɂ���������u���v�ƋL����Ă���B

�@���̖��́A�\�O�h��̓��j����Mir���ʂ������̂ł���B

�@����̓C�����̗�@���\�O�h��œ`�����A����̒����ł����Ȃ��Ă����̂��A�킪���ɓ`����ꂽ���̂ł���B

�@�@ 4�@�����������܂��� top

�@�u�M�l�̌��a�i���傹�H�ׂ��́j�͂��Ƃ��Ƃ��ӐH��p���A�m���݂ȁA���Ɍӕ������i���j��v�Ƃ́A����̂��Ƃ��q�ׂ����j���i�����������Ƃ�����j���L���Ƃ���ł���B

�@���̂悤�ɓ���ł́A�ߐH�̂����ɂ����Ă��C�����n�̂��̂��͂��߁A�Ђ낭�k�������̕������������Ă����B

�@�Â��͒����ł��A���{�l�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA���i�䂩�j�̏�ɂ�����Ă����B

�@���ꂪ�@���̂���ɂ́A�֎q�ɍ�������悤�ɂȂ��Ă���B

�@�͂��߈֎q�́u�ӏ��i�����傤�j�v�Ə̂����悤�ɁA�C�����n�̕����ł������B

�@�@�̕���͌ӂ̎������Ă���̂�������āA�u�����i�������傤�j�v�Ƃ����悤�ɂ��炽�߂��Ƃ����B

�@�킪���ł��A���܂͈֎q�̐����ɕω�������B

�@����ɂƂ��Ȃ��ĉƒ�̂Ȃ��ɂ́A�ߐH�Z�ɂ��܂��܂ȕω����������Ă���B

�@���̂��Ƃ���l���Ă��A�֎q�̐������͂��߂����Ƃ́A�傫�Ȑ����̕ω��ł��������Ƃ��킩��ł��낤�B

�@���y�V�́u�������i���������傤�j�v�Ƒ肷�鎍�̂Ȃ��ŁA�����ӂ��̉��ςɂ��Ă������A��������O�ɂ����A���������͔��̎��`�̂�������A���ς�����̊�͋����Â炾�A�Ƃڂ낭���ɂ��Ȃ����B

�@���̎��̖����ɂ����B

���a�Ϟ��N�L��

韒Ŗ��ޔ�ؕ� |

���a�i����ȁ����@�̔N���j�̏��i���ρj���i�������`�j�͌N��L���i�����ぁ�S�ɂ��邷�j����

韒��i�����������ؑ��ӂ��̂����Â��܂��j�����i�߂၁�`�x�b�g���̐ԉ��ρj�͉ؕ��i�����ӂ��j�ɂ��炴��� |

�@����ɂ����Ă͉��ς܂ŁA�O���ӂ��̗��s���ꐢ���r�i�ӂ��ҁj���Ă����̂ł���B

�@���@�̒��b�ł����������i�����j�́A��������߂����������Ă������A���@�̖��߂ɂ���Ď��E������ꂽ�B

�@���ƂŁA���̉Ƃ�����ׂ�Ɓu���J���i�����Ă��j�v�Ƃ������̂��������B

�@����͉����̏�ɐ����Ђ��āA����𗬂��A�Ăł��H�̂悤�ɗ����������Ƃ����B

�@�V���A�⏬�A�W�A���ʂɂ��������\���̉Ƃ������A���̓C�����̕��ʂɂ܂łЂ�܂��Ă�������A���ꂪ�`��������̂ł��낤�Ƃ����Ă���B

�@����������ł��A�O���ӂ��̂��̂��肪�������������킯�ł͂Ȃ��B

�@�������ӂ��̂��̂Ƃ��āA�i���̗��s���������B�i���́A�܂����������ł͂��܂������̂ł���B

�@�����i�O�I�`�I�j�ɂ́A���łɒ��̖̐���ɓK�������]�̉��݂ň��܂�Ă����Ǝv����B

�@���̂̂��O�������k���̎����i�O�`�Z���I�j�ɂ����āA���]�̉��݂ł͋M�l�̈����Ƃ��ėp����ꂽ�B

�@�����i���Ɩ̎��j�Ƃ������t������B

�@�k鰂̍F����́A�쒩���A�������l�ɁA䪈��i�߂������ɂ��Ɓj�Ɨ����i�炭���傤���~���N�j�ƁA�ǂ��炪���܂����Ƃ����˂��Ƃ����B

�@���łɖk���ł��A����̒��̂��܂����Ƃ�m���Ă����̂ł������B

�@�܂�䶂̐F�Ǝ��̐F�����Ă���̂ŁA���̈��߂Ȃ��l��䶂����Ƃ��܂����Ĉ���ł����b������B

�@����ɂȂ�ƁA���ꂪ�����̈��݂��̂ɂ܂łȂ����B���j�̗��̂����i�����I�Ȃ��j�A���H�i�肭���j�̂���킵���u���o�i���Ⴋ�傤�j�v�Ƃ��������ɂ́A�����◌�z�ɂ����āA�������Ȃ݂̈����ƂȂ������Ƃ��L����Ă���B

�@�܂��e�n�ɒ��X�̂��������Ƃ��A���H�Ɠ�����̐l�́w�������i�ӂ����Ԃ�j���L�i���j�x�Ƃ��������Ɍ����Ă���B

�@�������A����䶂͂��܂̖����i�܂�����j�Ƃ������i����j�Ƃ������������̂ł������B

�@���̐��@�́w���o�x�ɂ��킵���L����Ă���B

�@�܂��E�i�j�݂Ƃ������t���u�����낤�v�łނ��B

�@�ނ������ƉP�ɂ���Ă��A���c�q�i���Ⴞ�j������B

�@������~�`��Ԍ`�Ȃǂ̌^�ɂ���āA�������Čł߁A�V���ł��킩���B

�@���킭�Ɓu����v�Ō��������A�ׂ��|�ɂ����āA�u���i���j�v�Ƃ����F�i��j�ł���Ɋ���������B

�@����ł��������ł������������ƂɂȂ�A�Y�̊����ݔ��̂���ۑ���ɒ������Ă����B

�@�����Ĉ��ޒ��O�Ɏ��o���A���������ǖ��i�₰��j�ɂ����ĕ����ɂ���̂ł���B

�@�ł���������䶂����ނɂ́A��\�l��Ƃ�����u���F�i�ӂ�j�v�ȉ��̒���œ_�i���j�ĂĈ��ށB

�@�����킩���A���̕������ꕦ�A�A�ƕ����A�ꕦ�̂Ƃ��ɁA��ɕ����Ԑ��������ĂāA����������B

�@�̂Ƃ��ɓ�����Z�i���Ⴍ�j���݂����Ă����A�|���i�������傤���|�͂��j�œ��������܂킵�Ȃ���A�����قǂł������������������ƁA���̕����ɂ���Ē����_�i���j�B

�@���g���悤�Ȓ���i���Ⴙ��j�͗p���Ȃ��B

�@�O���ɂȂ�ƁA���܂��Ă�������Z�����ĕ������Ƃ߁A���̉������ĂāA���q�i������j�ɂ���ň��ނƂ�������ł���B

�@���������_�i���j�Ă������݂Ă��A���łɒ����̂ޗ玮�̂��������Ƃ��A���������悤�B

�@�w���������L�x�ɂ́u���H�ɂ���āA�����i���ǂ��j���傢�ɂ����Ȃ�ꂽ�v�ƋL����Ă���B

�@�킪���̒����̋N�����A���ɂ����ɂ������B

�@�@�@�@5�@�ŋ߂̏o�y���� top

�@��㎵�O�N�Z������㌎�ɂ����āA��������ы��s�̍��������قŁA���������̐��퉻���L�O���āu���ؐl�����a���o�y�����W�v���J�Â��ꂽ�B

�@���̓W�ς́A�����̕�����v�������A�w�p�G�������ׂĒ⊧�ƂȂ��āA���̕��ʂ̂��Ƃ��F�ڂ킩��Ȃ��Ȃ��Ă������߁A���̊������₷�L�Ӌ`�ȓW�ςł������B

�@�����}�^�Ƃ��ẮA���łɂ��̑O�N��㎵��N�Ɂw������v�����ԏo�y�����x���S�i�k���A�����o�ŎЁj�����s����Ă���A���̂Ȃ��Ɏ��߂�ꂽ�����̈ꕔ��ڂ̂����茩�邱�Ƃ��ł������Ƃ́A�傫�Ȋ����ł������B

�@�킪���ł̓W�ςƓ������Ƀp���ł����l�̓W�ς��s��ꂽ���A����Ɋւ��Ă����A�킪���̕����[�����Ă����B

�@����͎���N�O���ɍ����˕lj�Õ�����������A������ł��铂��̏o�y�����ɁA�킪���̐l�X�̊S���������Ƃ����z���Ă̗p�ӂƍl������B

�@�V�����o�y���������̂����A����̒����Ɋւ�����̂ɂ́A�܂���㎵�Z�N�\���A������x�̉��Ƒ��i��������j�̌����̓�̑傫�Ȃ��߂̒�����o�����]�_������B

�@���̒��ɂ͓Z�_�̋���킪����A�킪���̘a���J���i��������j�̋�K����������̏o�y�i�ł������B

�@����̋��́A�킪���ł����ߔ��p���i�_�ˁj�Ȃǂɑ����͏�������Ă��邪�A���̂悤�ȑ��ʂ̓������킪�ꎞ�ɏo�y�������Ƃ́A�����ł����\�L�i�݂����j�̂��Ƃł������B

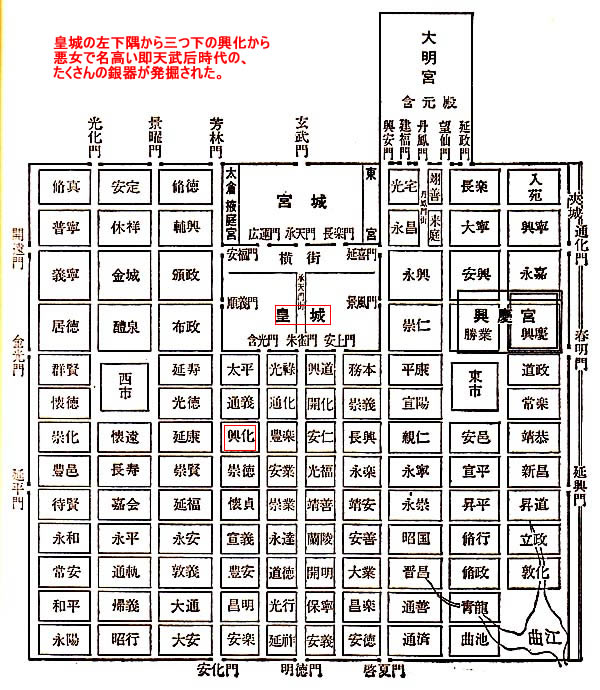

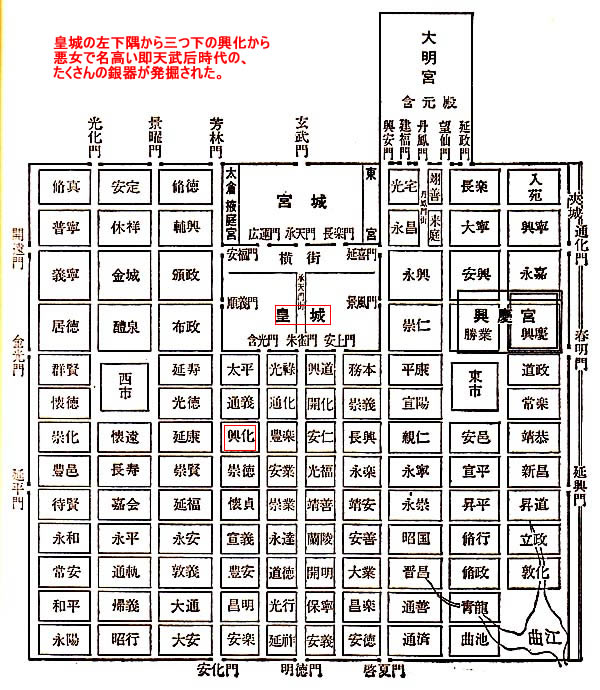

�@�����̉��Ƒ��́A����̒�����̂Ȃ��A�c��̐���[�����֎O�Ԗڂ������V�itop�̒�����}���Q�Ɓj�̐Ղł���B

�@�����V�ɂ�邠���i�Ђ��j�����̑���������Ƃ��w�����V�L�x�Ƃ��������Ɍ����A���̏o�y�i��邠���Ƃ̂��̂Ɛ��肳��Ă���B

�@邠�����͏͉��i���傤�����j���q�i���@�Ƒ��V���@�̎q�A��ɏڏq�j�̎q�ŁA���V���@�̐��ƂȂ��Ă���A�����̌��������҂Ƃ��ċ{���ɏ\�]�N�Ԃ��H����A���@�����ʂ��ē����������Ă���A邠���ƂȂ�A���@�i�����j�̎��ɑ劯���C�����B

�@���͐��J��\�����邱�Ƃ��ł���A�Ƒt�シ����̂��������B

�@�����Ō��@�����ڂ����˂�ƁA���V���@�̎��A������ď����炯�ɂȂ�A�J�~��̑O�ɂ͂������ɂ݁A���ꂽ���ɂ͂Ȃ���̂ł킩��ƁA�������B

�@���@�́A���������Ɏv�����Ƃ����B邠�����͏͉����q�̎k���ƒ�߂��Ă����B

�@��������o�����̂��炵���́A�킪���œW�ς��ꂽ����i����j�A����i����j�A����i�������ӂ����́j�A��q�i���j�A��t�i���������j�̂ق��A���M�A��A��A���F�i�����j�Ȃǂ�����B

�@���̋Z�p�͍��x�ŁA������@�ɂ͒b���@�A�����@������A�o�ڂɂ͊e����l�t�i�낤�����j�������āA���̌p���ڂ͗e�ՂɌ��������Ȃ��B

�@���Ղ��p�����Ă���A��i�����j�̂ӂ��Ɛg���㉺�҂���ƍ����B

�@���̕��l�ɂ��A�`���I�ȗ��A�ՁA�鐝�i�����Ⴍ�j�A���_�i����j�̂ق��A�����`���̃u�h�E�A�@���i��j��A�E�~���i�ɂ�ǂ�����j��ԋȂǂ�g���킹�A�L�x�����ʂł���B

�@�܂��A�����l������A�ЂƂ̉Ԃ𒆐S�ɖ��i���j����������悤�ɂ��đS�̂��l�����A�ܓ������A���̊Ԃɂ��낢��̉Ԓ��������炢�A�ЂƂ̐}�Ă̒��̉Ԓ��̌`���ω��ɕx��ł���B�@���̂悤�ȋ�킩��A����ɂ�����㗬�K���̍����Ȑ��������̂Ԃ��Ƃ��ł��悤�B

�@��H�̐���ȃT�T�����y���V�A�̉e�����l�����Ă���B

�@�܂������ɂ́A�n�ŏd�������Ƃ����P�ʂŎ�����Ă���A�������b�ɓ����̗��𐄑�����ƁA�ꗼ���l��E����O�����ƂȂ�A�����̓x�ʍt��m���̎肪����Ƃ��Ȃ�B

�@���̌����͓V��\�l���i���܌܁j�A���\�R�̗��������������ɉB�������̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳��Ă��邪�A�m�͂Ȃ��悤�ł���B |

�t���I�[������

|

�@���̌�������A�킪���̘a���J���i��ǂ���������j�̋�K�ܖ����o���B

�@�a���J�݂͎��Z���N�i�a�����N�A���@�̌i����N�j�ɋ�K�A���K�����s���ꂽ���Ƃ��L�^�Ɍ����邪�A��K�̏o�y�͓��O��ʂ��ċɂ߂Ē������A�a�͓�E�l�Z���`����B���{�̌����g�����Q�������̂��A邠�����ɉ������ꂽ�̂ł��낤�B

�@�a���J�݂̂ق��ɁA�T�T�����y���V�A�̃z�X���[���i�܋�Z�\�Z�j�̋���i�a��E��Z���`�j�����[�}�i�r�U���e�B���j�鍑�̃w���N�����X�i�Z��Z�`�l��j�̋����i�a��Z���`�j���o�y�����B

�@�y���V�A�Ɠ����[�}�̂��͔̂N�オ�����ŁA������������ɂ����邪�A�a���J�݂͂������S�N��̂��̂ł���B����炪�����ɉ������ꂽ�Ƃ���ƁA�ǂ̂悤�Ȏ���ɂ����̂ł������̂��͔������Ȃ��B

�@邠���Ƃɉ������ꂽ�̂Ȃ�A�a���J�݂̏ꍇ�́A���傤�lj��Ƃ��ݗ����ꂽ���ɂ�����B

�@�����̉ݕ��̂ق��ɁA�b�������i�߂̂��j�t�i������܁E�܃Z���`�j�A�����t�A�K���X�q������B�܂���i�����j�����̒��ɂ́A�e��̖�i�ނ���������͂����Ă����B

|

�a���J�݁i��ǂ���������j�̋�K�i��j

�T�T�����y���V����݁i���E�j�A�����[�}���݁i�����j

|

�@��������̏o�y�i�̂����A����ɒ��ڂ������̂ɁA����i������j������B����ɂ́u洊�����i����j�J���\��N�i���O��j�f�����i�悤���傤����j�A�E���i���イ��傤�j�B�v�Ɩ����̂���̂��O���A�u���W���i�������イ����j�J�\�i�J���\�N�j�f�����A�E���B�v�Ɩ����̂���̂��ꖇ�������B

�@���̓͂���������݂ł͍L���Ȃɑ����A����ł͗�쓹�̍L�B�̑����ł���B

�@�f����̗f���͓���̐Ő��ł���d�f���̂����̗f�E���ŁA�f�͖��N��\���Ԃ̜s���̂����Ɉ�����O���i���͈�ڔ����j���[���邱�Ƃ������B

�@���͋��y�̎Y����Ƃ���ɏ]���A���E�ȁE���z�E�����Ȃǂ����ʔ[�߂邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@���̗f�ƒ�����ő�[�����̂��f����Ƃ݂Ȃ����B

�@��쓹�͎�s��艓�u�n�ɂ���A�A����ւɂ��邽�߂ɗf����Ƃ��邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl�����悤�B

�@����̌����ɑ҂��˂Ȃ�Ȃ��V�����ł���B�L�B����͂��^�ꂽ�f���₪邠���ɉ������ꂽ�̂ł��낤���B

�@����ɂ��Ă��A�����ɉ����Ƃ��ĊJ���\��N�i���O��j�Ƃ����N��̋L�ڂ����邱�Ƃ́A�d�������B |

���W���i�������イ����j�J�\�i�J���\�N�j�f����

|

�@���ɒ����i�����j�ł͂Ȃ����A���̐����s����͐��i�������j��n���Đ��k���Z�L������̊��i����j���ɁA���@�Ƒ��V���Ƃ𑒂��������i�����悤�j������B

�@�����ɔ�������Ă�����q���͉��i���傤�����j���q�ƁA���@�i���イ�����j�̒��q�i���@�̑��j�̜��i���Ƃ��j���q�̗˕悪�A��㎵��N�������痂�N�̓ɂ킽���Ĕ��@���ꂽ�B

�@����N�O���ɂ́A�킪���ł������˕lj�Õ�����������A���삪�킫�������B

�@�����ď͉��E�����q��ƍ����˂Ƃ́A���̒z���������قړ�������Ɛ��肳��Ă���B

�@���������������q���ɂ́A�����ł��܂�ȁA�܂������˂��͂邩�ɏ����K�͂Ȏl�\�ʈȏ�̍ʐF�lj����A���ꂼ�ꔭ�����ꂽ�̂ł������B

�@�͉����q�͏������Ƃ����疾�q�̂͂܂ꂪ�����A潞�i��j���A���i�͂��j�����ւ���i�悤�j���ɂȂ�A�㌳��N�i�Z���܁j�A�Z�̑��q�O������������������āA���q�ƂȂ����B

�@���q�̂Ƃ��A���̎�҂Ɓw�㊿���i������j�x�̒��߂�����A���܂��͉����q���̖��œ`����ėp�����Ă���B

�@���������q�ɂȂ��Ă���A���͕��@�̏����ł͂Ȃ��A���@�̎o�̊؍��v�l�̏������Ƃ������킳�����܂����B

�@���̂Ȃ��Ŗd�����͂������Ƃ��āA���q��p����Ēn���ɂ�����A�������N�i�Z���l�j�ɁA�O�\��Ŏ��E������ꂽ�B |

�ϒ��ߐ�}�i�͉����q��O�掺�j

|

�@�̂����i�i�������傤�j���N�i�Z���܁j�A�ӂ�����贉��ƒǑ�����A���@�̐_����N�i���Z�Z�j���˂ɔ�������Ă���B

�@���̗˕�́A���̂Ƃ��̌����ł���B�͏@�i���������j�̌i�_��N�i�����j�ɂ́A�͉����q�ƒǑ����ꂽ�B

�@�̂ɕ�u�i�ڂ��j��贉��̂��̂ƁA��ɂ����ē����ꂽ�͉����q�̂��̂Ɨ������o�y���A�����̎j���𗠂Â��Ă���B

�@�܂������̕�u�ɂ���āA�]���͎����̔N��܂��܂��ɓ`�����Ă����̂��A�O�\��Ɗm�肵���ق��A�܂����̖͂[���ł��������ƂȂǂ����������B�A

�@�͜呾�q��́A�����˂��a��ꔪ���[�g���A������܃��[�g���ɑ��A�a�l�O���[�g���A�����ꔪ���[�g���A�擹�����̌㎺�܂ł͎��ꃁ�[�g������B���̕����i�ɂ͎O�ʂ̘��i�悤���l�`�j�ȂǘZ�S�_���������B

�@���̂ق��Ɍ\�]�ʂɂ̂ۂ�ʐF�lj悪�������B�ǂ̍����������˂���E��O���[�g���ł���̂ɑ��āA�͉����q��͓�E������O���[�g���ɋy�ԁB���������ĕlj�̐l���̑傫�����A�����ԈႤ�B

�@���q��lj�ł́A�擹�ɂ͏o�s�}�A�ŋ��i�{���j�}�A�q�g�}�A�V���}������A�O�掺���ʂ̕lj�̂����A�ϒ��ߐ�}�E���x�}�̖͎ʂ��킪���ł��W�ς���A�����̐l�̊S���W�߂��B

�@�擹�ɂ͍����˂Ɠ������A���A���Ղ��`����Ă����B

�@�Ƃ��ɕ擹�̑ŋ��}�̓y���V�A�n���̃|�����Z�̐}�ŁA���@�̎��ォ�痬�s���Ă����B

�@�������A����𓂑�̊G��Ō��邱�Ƃ��ł����͎̂n�߂Ă̂��Ƃł���B

�@�o�s�}�ɂ͋R�n���ƂƂ��Ƀ��N�_�����`����A������������������݂ɕ\�����Ă݂��Ƃł���B

�@���q�͏͉����q�̒�ɓ��钆�@�i���イ�����j�̒��q�ŁA���@�̊J�s�i�����悤�j��N�i�Z����j�A���@�����q�̎��ɐ��܂�čc�����ƂȂ�A���@�����V���@�ɂ���Ē�ʂ�p���ꂽ�Ƃ��p�ʂ��ꂽ�i�Z���l�j�B

�@����N�i�Z�㔪�j�A���@���c���q�ɕ��ʂ���ƁA��i���傤�j���ƂȂ������A�呫���N�i���Z��j�A���V���@�̒��b�i���傤����j�ł��������ՔV�i�������j�Z������������Ƃ��ŁA��E���ꂽ�B

�@�\��ł������B���q�̖����i������ŁA���̕�͈��Z�Z�N�ɔ��@����Ă���B

�@���V���@�̎��オ�I���āA���@����ʂɂӂ����т����̂��A�_����N�i���Z�Z�j�A���q��Ǒ�����āA�͉����q�Ɠ��������@�̊��˂ɔ������ꂽ�B

�@���q���͎���N�ɔ��@����A�˂���k�ܘZ�E�����[�g���A�����܌܃��[�g���A�����͈ꎵ�E��j���[�g������A�擹�����̌㎺�܂ł͈�Z�Z�E�����[�g���B�͉����q������傫���A��˂̋K�͂ɂقەC�G����B

�@���̂��Ƃ͜��q���c��̗���Ȃđ���ꂽ���Ƃ𐄑�������B

�@�܂���u���Ȃ��A�����̒f�Ђ��o�y�������Ƃ��A���̐���������������̂ɖ𗧂ł��낤�B

�@�o�y�����͐�_�A���̒��ɂ́A�Z�b�������R�n�̓��ڂɉ��ʂ��ēh�����ꂽ���̂�����A�����̍c��̋V�����͂��̂悤�Ȃ��̂ł������Ɛ���������D�����ł���B

�@���̕lj�͔�r�I�����Ȃ��̂��l�Z�ʂ���A���̂����O�t�}�͊�R��w�i�Ɏl���������ꂽ�B

�@�����̗͐�ׂ�ɂȂ鉓�ߖ@���p�����Ă��邪�A����͉���I�Ȃ��̂ŁA���z�j�̎����Ƃ��Ă����d�����B

�@�܂��擹���ǂ̋V���}�͑s�ςŁA�����I�Ӌ`���傫���B

�@����ɑO�����ǂ̋{���}�͊炪�ʒ��ŁA�͉����q��̊ۊ�ƈق��Ă���̂����ڂ���悤�B |

�O�t�}�i���q��擹���ǁj

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |