|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

11 玄奘(げんそう)の西遊

1 ハルシャ王の盛典

top

およそ、どのくらいの人数があつまったのであろうか。

王とよばれる人だけでも、十八ヵ国から参じてきていた。

仏教の僧侶は三千余人、バラモン教やジャイナ教の学者が二千人、いずれも当代において一流の人びとであった。

みな従者をつれているから、おびただしい数にのぽったのである。

それらの人びとが、隊列をくんで進むのは壮観であった。

ときに西暦の六四一年、唐の年号でいえば、太宗の貞観(じょうがん)十五年である、ところは北インド。

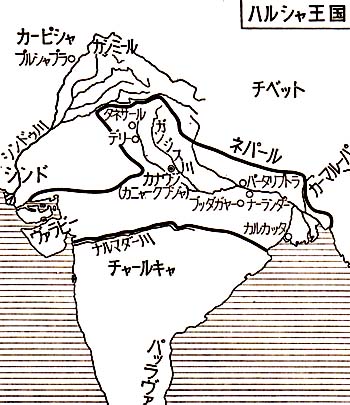

おりしもインドの大部分は、ハルシャ・ヴァルダーナ王によって統一されていた。

インドでは三世紀になると北のクシャーン王朝、南のサータバーハナ(アーンドラ)王朝が、ともにおとろえ、分裂の状態におちいった。

それを統一したのが、グプタ王朝である。

四世紀から五世紀の後半にかけておよそ百五十年、このグプタ王朝のもとに、インドの古典文化は花をひらかせた。

公用語がサンスクリットに統一されたのも、この時代である。

ヒンズー教が全土にゆきわたり、国民宗教の地位を占めるようになったのも、この時代である。

しかしグプタ朝がおとろえてからのち、またもインドは分裂の状態となった。

それを七世紀のはじめ、ハルシャ王があらわれるにおよんで統一を実現した。

南インドを除き、ガンジス流域からパンジャブ地方にいたる一帯が、その支配下におさめられた。

都はカニャークブジャ(カナウジ)におかれた。中国では「曲女城」と訳された。

ハルシャ王は、戦争に強かったばかりではない。文化の興隆にも、すこぶる熱心であった。

それだけに、チーナの国から、全インドの僧もかなわないほどの学僧がきていると聞くや、礼をつくしてその僧をまねいた。さらに全インドの仏僧や学者たち、配下の国王たちにも、参集を命じたのであった。

満身をかざりたてた巨象の上に、目もまばゆい厨子(ずし)がのっている。

そのなかには黄金の仏像が安置されている。

ハルシャ王みずからは、仏を守護する帝釈天(たいしゃくてん)の姿になって、仏像の右側に坐した。クマーラの国王が梵天(ぼんてん)の姿になって、左側に侍した。

そしてチーナの僧は、大象にのってこれにつづいた。

そのあとには、さらに三百頭の象がしたがっている。諸国の王や大臣や、高僧たちが分乗し、二列になって進んだ。

ゆくさきには会場として、草ぶきの仮殿が二棟つくられてある。それぞれ千人あまりも収容できるものであった。 |

|

仏に供物(くもつ)をささげ、人びとに食事と布施(ふせ)をほどこしおわると、ハルシャ王は中央のきらびやかな壇上に、チーナの僧をまねいた。

その日の論主としては、なにゆえに大乗の仏教を正しいと信じるかをチーナの僧に書かせ、会場の人に読みきかせようというのである。

外にあふれた人びとには、写しを掲示した。

このチーナの僧こそ、三蔵法師とよばれる玄奘(げんじょう)であった。ときに三十九歳。

このときのことは、のちに弟子たちが編集した『大唐大慈恩寺 三蔵法師伝』にくわしく見えている。

そこでは、ハルシャ・バルダーナのことを「戒日王」、チーナのことを「支那」と書いている。

この「支那」という字は、はじめ仏典でもちいられたものであった。

さて玄奘は、大乗を論じて最後に説いた。

「もし、この文に一字でも不合理な点があり、それを論破する者があれば、私の首を断っておわびいたしましょう」。

その日が暮れても、だれひとりとして異論をはさむ者はいない。このようにして五日たった。

小乗や、ほかの宗教を奉じる者のなかには、みごとな玄奘の論破をうらみ、暗殺をくわだてるものがあった。

よってハルシャ王は、玄奘法師に傷をあたえた者は、ただちに首を斬り、法師をののしった者は舌を切ると宣言した。

不心得の者は姿をひそめ、十八日の会期はぶじに終わった。

最後まで、ひとりとして玄奘に論をいどんだ者はなかった。

2 玄奘のおいたち top

玄奘は俗名を陳褘(ちんい)といい、隋の文帝の仁寿二年(六〇二)、洛陽の東方に生まれた。

曾祖父も、祖父も、北朝の大官であった。父は儒学の研究に専念し、おりから隋末の乱世にあたっていたので、官につくことを求められても応じなかった。

玄奘は、その四男である。

小さいときから秀才のほまれがたかく、見世物がかかっても、見にいったことがない。

そのうえ孝行で、まじめという、非のうちどころのない少年であった。

二番目の兄は長捷(ちょうしょう)といい、さきに出家して洛陽の浄土寺にいた。

そこで弟の玄奘も僧侶にしようと思い、じぶんの寺につれてきて、経典を習わせた。

ちょうどそのとき、隋の煬帝(ようだい)から詔勅がでて、洛陽で十四人に僧侶となる許可があたえられることになった。

僧侶となると、税役の免除などいろいろ恩典がある。

そこで度牒(どちょう)という正式の許可書がないと、僧侶になれなかったのである。

洛陽には、すぐれた候補者が数百人もいる。玄奘は幼少のため出願できず、役所の門のそばに立っていた。

この試験の最高責任官の鄭善果(ていぜんか)は、人を見る眼があることで有名であった。

それが玄奘をみとめて、姓名をたずね、度牒の希望を問うた。

玄奘は、僧侶になりたくても、応募の資格がないと答えた。さらに出家の意図をたずねた。

玄奘は答えた、「遠くは如来(にょらい)の遺法(いほう)をつぎ、近くはその遺法を輝かしたいのです」。

鄭善果は、そのかしこそうな風貌(ふうぼう)を見て、特別に度牒をあたえた。

こうして出家してから、玄奘は兄の長捷法師とおなじ寺にいて、『涅槃(ねはん)経』や『摂大乗論(しょうだいじょうろん)』を熱心に学んだ。

いちど講義を聞けば、ほとんど理解し、もういちど復習すれば、疑義がまったくなくなるというありさまである。

みな、おどろいた。そこで講義をさせてみると、完全に師の教えを会得している。

いよいよ評判となった。それが十三歳のときのことであった。

やがて隋はたおれ、唐の天下となる。長安には、ぞくぞく民衆があつまった。

そこで玄奘も、兄といっしょに長安へおもむく。しかし、まだ唐朝も建国したばかりである

。長安でも戦争の話ばかりで、学問どころではない。仏教の講席もなかった。

ただ聞くところによると、蜀(しょく=四川省)には仏法にくわしい人がたくさんいるとのことであった。

そこで玄奘は、ふたたび兄といっしょに、けわしい桟道(さんどう)をとおって蜀の成都(せいと)にむかった。

成都では、すでに多くの高僧があつまり、講席もひらかれていた。

玄奘は寸暇を惜しんで学び、二〜三年で仏典の諸部に精通するようになった。

天下の僧侶たちがあつまった成都でも、もはや玄奘の才能にかなうものはなく、その名声は長江下流の方面まで伝わっていった。

こうして蜀(しょく)で学びうることは、すっかり学びつくした玄奘は、南方の各地をめぐったうえ、ふたたび都の長安へおもむく。

ここでも玄奘の右に出る者はなかった。

そのころ中国において究(きわ)められていた奥義(おうぎ)は、ことごとく知りつくしてしまったといえよう。

この上にも研究をふかめようとすれば、仏教の発祥の地であるインドに行って学ぶよりほかはない。

よってインドへおもむきたいと願いでたが、国外への旅行は禁止されていた。

3 苦しい求法の旅 top

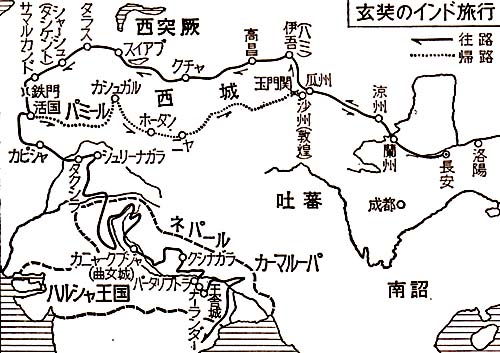

ついに玄奘は、国法をやぶってインドへ旅だつ。ときに貞観元年(六二九)八月、二十六歳であった。

小説として有名な『西遊記(さいゆうき)』は、この旅行をテーマとしたものである。

主人公の三蔵法師は、孫悟空(そんごくう)をはじめ、猪八戒(ちょはっかい)や沙悟浄(しゃごじょう)とともに、太宗より白馬をたまわって出かけることになっている。

しかし、ほんとうの玄奘は、国禁をおかしての、ひそかな旅立ちであった。

さて長安を出発した玄奘は、まっすぐ西へむかう。

涼州(甘粛省武威)までゆき、一ヵ月とどまって仏典の講義をした。

ここまでくると、目の色や服装のかわった胡(こ)人(イラン系の人)も往来している。

ここの長官の都督は、外国への往来の取りしまりも重要な任務のひとつであるから、インドへ脱出しようとする僧侶が通るのでは、だまっておれない。 |

往きと帰りで行路が異なるのに注意

|

しかしここで声望のあった慧威(えい)法師のはからいで、なんとか脱出することができた。

このころ、この方面では霜害で飢饉がおこり、民衆に疎開をゆるしていたので、それに乗ずることのできたのは、さいわいであった。

ついで国境の町、爪(か)州(甘粛省安西)についた。

ここに一ヵ月ほど滞在しているうちに、涼州から、玄奘という僧が西方へ脱出しようとしているので逮捕せよ、という通牒がきてしまった。

しかし係りのものが仏教の信者であった。

その通牒を玄奘の前で破りすて、早く出発しなさいといってくれた。

こうして、あやうく脱出することができた。

玉門関(ぎょくもんかん)も迂回して通りぬけた。

これから西北へ百里(およそ四五キロ)ごとに五つの烽(ほう=敵の来襲を見張る所)がある。

第一の烽の近くまでゆくと、一本の矢が飛んできた。つづいて、もう一本。

玄奘は「都からきた僧だ。射ないでくれ」と大声をあげた。

指揮官も玄奘を見て畏敬の念をおこし、第四烽へ紹介までしてくれた。

第五烽はうまく避けて通り、ついにはじめて八百余里にわたる大砂漠へはいった。空には飛ぶ鳥もなく、地上を走る獣もない。もちろん水も草もない。

玄奘は、ひたすら観音菩薩(ぼさつ)と般若心経(はんにゃしんきょう)を心に念じつつ、進んでいった。およそ七日ほど歩いて、伊吾(いご=ハミ)についた。

ひとりの老僧が帯もつけず、はだしで飛びだして、「今日、ふたたび故国の人におあいできるとは」といって泣きだした。

玄奘も思わずもらい泣きをする。

ここの近辺にいた異国人の僧や、伊吾の王も玄奘のもとにきて、供養した。

ゆく先にある高昌(こうしょう=トルハン)国の国王麹文泰(きくぶんたい)は、玄奘のことを聞き、伊吾王に命じて、玄奘を高昌におくらせようとした。 |

西域の絵画に描かれた玄奘(げんそう)

|

はじめ玄奘は高昌国を通るつもりはなく、よって固辞したがゆるされない。

ついに伊吾を出て七日目の朝、高昌(トルハン)についた。

すでに長安を出てから半年ちかくを経過している。

高昌王は宮殿を出て玄奘をむかえ、厚くもてなした。

十日あまりたって、玄奘がでかけようとすると、王は懇請した。

この国にはよい導師がいないから、ぜひとどまって、民衆をみちびいていただきたい、というのである。

辞退すると、ついに怒りだした。玄奘は三日間も断食し、ようやく王を断念させた。

ただ帰路には、かならず立ちより、三年とどまって供養をうけることを約束した。

王は、これからの道中の法服を三十着、防寒具、黄金百両、銀銭三万、そのほか絹たくさんと馬三十頭、人夫二十五人をおくって、往復二十年の経費にあてた。

ここからさきは、西突厥(とっけつ)の勢力範囲である。

高昌王は、西突厥のハガンの妹を妻としていたので、玄奘をハガンのところまで送らせ、沿道二十四ヵ国の王にも依頼状を書いた。

出発の日、王は大臣や高僧らと城のはずれまで見おくった。

わかれにのぞんでは玄奘をだいて泣き、さらに数十里もついてきて、やっと王宮にひきかえすありさまであった。

高昌国から九百里ほど行って、アグユ国についた。

そのてまえで盗賊におそわれ、物をうばわれた。アグェ国から九百里で、クチャ(亀茲)についた。

ここは仏典の漢訳で名だかい鳩摩羅什(くまらじゅう=クマーラ・ジーバ)の故郷である。

羅什訳の『法華経(ほけきょう)』や『阿弥陀(あみだ)経』は、いまでも読まれている。

ここでも王をはじめ、群臣や近辺の僧、数千の歓迎をうけた。

さきの山が雪で通れないので、六十日あまり滞在した。クチャの王からは人夫やラクダ、馬などを支給されて出発した。

六百里ほど行って、バルカ国に一泊し、さらに西北へ三百里、砂漠をすぎて、パミール高原の北隅に達する。

山はけわしく天にそびえ、万年雪におおわれている。道は難渋をきわめた。

七日の山旅で、凍死者は十三〜四人を数え、牛馬も多くたおれた。

山を越して周囲一千四〜五百里の湖に出た。いまのイシク・クルである。

風がないのに、数丈の波がたっていた。湖岸を西北に五百里ほど進んで、スイアブ(砕葉)城にいたった。

ここで西突厥のハガン(君主のこと)に会った。

ハガンは緑色の綾絹(あやぎぬ)の上衣を着て頭髪は一丈ばかり、練り絹で額をつつんで、うしろに垂らしていた。

ハガンをとりまく高官二百余人も錦の上衣を着て、髪をあんでいる。

軍兵たちは皮衣や毛織物を着て、矛(ほこ)や弓をもち、ラクダや馬にのり、その数はかぞえきれず、威容さかんなものであった。

ハガンも玄奘を歓待した。音楽を奏して大宴会をひらき、羊や牛の肉が山のように積まれたが、とくに玄奘には精進料理をつくってすすめた。

またハガンは玄奘に説法を請い、歓喜して教えをうけた。

ここに数日とどまり、惜しまれつつふたたびインドヘとむかう。

ハガンは通訳をつけて、インドの西北境のカピシャ国まで送らせてくれた。

ついでダラス城をすぎた。ここは百二十年後に、唐軍がイスラム軍とたたかって大敗したところである。そこから西南にむかい、シャーシュ国(タシケント)をへて、サマルカンドについた。

その国王はペルシアのゾロアスター教(後述)を奉じていたが、西突厥にしたがっていたので、ハガンの手紙をしめすと、玄奘の法話をきき、態度はかわった。

サマルカンドから鉄門の険をすぎ、クンズス(活国)に至った。もはや、いまのアフガニスタンである。

ここからバクトラをへて、インドにはいることになった。

バクトラは百の仏寺、三千余の僧がいる小乗仏教の国であった。

一ヵ月とどまってから出発し、ヒンズクシュ山脈をこえ、バーに着いた。

深山のなかで、寒さもきびしいが、仏教はさかんであった。

ここで十五日ほどすごし、ついでカピシャ国をへて東に六百里、黒嶺をこえて、ついに北インドにはいった。

貞観二年(六二八)おわりごろのことである。

これから、いよいよブッダの聖跡を巡拝しながら、目的地たる大本山のナーランダーに到着したが、それまでに長安を出発してから、満三年の歳月が流れていた。

ナーランダーでは、りっぱな僧房と最上の食事をあたえられ、雑役は免除された。

外出には象に乗ることをゆるされ、最高の待遇をうけたのであった。

ここはインドでもっとも権威のある大学で、大乗仏教研究の中心であったが、ほかの学問の権威者もあつまって数千の学徒がおり、すでに七百年の歴史があった。

玄奘は瑜伽(ゆか)論をはじめとして、さまざまの仏典をおさめ、中国では満たされなかった疑問もつぎつぎと氷解した。

その知識がますます精妙になったことは、いうまでもない。 |

ナーランダー遺跡

|

4 帰国して訳経 top

玄奘が帰国の途についたのは、貞観十五年(六四一)、四十歳のときのことであった。

ハルシャ王からは南方の海路をとるようにすすめられたが、高昌国王との約束があるので、ふたたび北方の陸路をとった。

ハルシャ王、タマーラ王からのたくさんの贈りものもすべて辞退し、経典と仏像だけをもって出発した。

だいたい往路と同じコースをたどり、各地でさかんな歓迎をうける。

クンズスからは、往路とちがって南路をとることになった。

それは、帰路に三年とどまることを約束した高昌国が貞観十四年(六四〇)に唐にほろぽされ、王は急死したことが、ここまできてわかったからである。

クンズスを発したのは、貞観十七年(六四三)、玄奘は四十二歳であった。

パミールをこえ、カバンタ国に二十日ほど滞在して出発したが、五日目に群盗におそわれて、インドから経典や仏像をのせてきた巨象が、このさわぎで溺死してしまった。

カシュガル(疏勒=そろく)をへて、クスタナ(コータン)についた。

ここは肥沃なオアシスで、果物もゆたかに産する。毛織物もさかんで、住民もみやびやかな生活をしていた。

文字はインドふう、大乗仏教がさかえ、百の寺、五千の僧がおり、国王も熱心な信者であった。

ここには相当ながく滞在し、途中でうしなった経典を補充する処置もとった。

そもそも玄奘は、国法をやぶって出国したのである。

よって特別に帰国の許可をえなければならなかった。

そこで、ここから太宗に上表文を書き、これまでの経過をのべて許可をねがった。

太宗は玄奘の帰国を歓迎し、そのためさまざまの便宜をあたえる詔勅も発せられた。

その間、クスタナには七〜八ヵ月も滞在したのである。

クスタナからは、ニヤをへて、大流砂をわたった。風につれて砂丘が移動し、前に通った人のあとも、わからないところである。

ロブ・ノール湖畔のナヴァパ(楼蘭)をへて、いよいよ長安についたのは、貞観十九年(六四五)正月六日のことであった。

運河からはいると、舟着き場は出むかえの群衆でごったがえしている。その夜は舟のうえですごした。

八日には、はるばるインドからもってきた経典や仏像をならべて、民衆に見せた。

仏典は総計五百二十包、六百五十七部、これをはこぶのに二十二頭の馬を要した。

このころ太宗は、高句麗遠征のため洛陽におもむいていたので、玄奘も洛陽におもむいて拝謁した。

太宗はその長旅を慰労し、西方の話をこまかく聞いたのち、それをまとめて書くように命じた。

その結果できたのが『大唐西域記』十二巻である。

およそ百四十ヵ国にわたる国ごとの記載があるが、実際には行かず、伝聞で記したところもあった。

しかし内容は正確であり、西域の国のことだけでなく、インド史の資料としても貴重なものである。

太宗は玄奘の人物をたのもしく思った。還俗(げんぞく)して政務を補佐してほしいと望んだが、玄奘は固辞した。

せめて高句麗の遠征には同行させようとしたが、これも辞退した。

玄奘としては、インドからもちかえったサンスクリット(梵語)仏典の翻訳に、一日も早く着手したかったのである。

これを願うと太宗は、訳経の場所として、なき母后のために建立した長安の弘福寺をえらんだ。

訳経は大規模な組織でおこなわれた。証義(訳語の考証)、綴文(てつぶん=文体の統一)、筆受(口述筆記)、書手(浄書者)とわけて、証義に十二名、綴文に九人の高僧があつめられ、みるみる進行した。

これよりさき、インドのハルシャ王は、玄奘より唐のことを聞いて、使節を長安に送った。

太宗もその答礼使として王玄策(おうげんさく)らをインドにつかわした。

王玄策は貞観十九年に帰朝したが、太宗は翌年、ふたたび王玄策らを派遣し、その勅書は玄奘がサンスクリットで書いた。

しかし王玄策がインドについたとき、すでにハルシャ王は死んでいたのであった。

かねてから玄奘は、その訳経に太宗の序文を願っていたが、貞観二十二年、太宗はみずから筆をとって書きあげた。

これが「大唐三蔵聖経序」で、すべて七百八十一字、戦乱のなかで成長した太宗であるが、文章も筆跡も、ともにみごとなものであった。

貞観二十三年(六四九)、玄奘訳経のよき後援者であり、中国史上きっての名君であった太宗が崩御した。

その夜、玄奘は宮中に宿直していた。遺詔によって皇太子が即位し、高宗となった。

そののちも玄奘は訳経を続行し、龍朔(りゅうさく)三年(六六三)六十二歳のときに『大般若(だいはんにゃ)波羅蜜多(はらみた)経(きょう)』六百巻の翻訳を終えた。

これに玄奘は精魂を傾けすぎたためであろうか、このころから気力も体力も、とみに衰えた。

しかし、なお訳経の仕事をつづけて六十三歳をむかえ、『大宝積経(たいほうしゃくきょう)』の訳にとりかかる。

仰臥して数行を訳したが、いまは気力のつきたことを感じた。

弟子に、じぶんの訳し終わった経典の目録を書き上げさせると、すべてで七十四部、一千三百三十八巻あった。

かくて麟徳(りんとく)元年(六六四)二月五日、ついに玄奘は大往生をとげた。

勅によって国葬がおこなわれ、四月十四日には、長安の東郊に葬られた。

墓所で通夜をしたものは三万人におよんだ。

top

**************************************** |