|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

15 敦煌の秘宝

1 敦煌(とんこう)の地理と歴史

top

「……瓜(か)州から沙(さ)州(敦煌)までは三百支里の道のりで、ほとんどその全部が砂漠地帯である。

「二日目も三日目も砂漠地帯を行軍した。ところどころに砂漠の旅行者のための井戸と、上屋があった。

……休みなしに歩いているにもかかわらず、からだは暖まらなかった。

西から吹いてくる刃のような寒風が、ぶつかっては鳴った。……

「四日目の朝、ゆくてに大きな塩池を見た。塩池は遠くから望むと、さながら積雪のように見えた。

……近寄って見ると、塩池は完全に固く氷結していた。……

「五日目の朝、小高い丘の上に出た。

そこから望むと、四方に大砂漠は海のようにひろがり、遠く西北方の一ヵ所だけにわずかに、樹木の固まりらしいものがあった。」 |

|

|

井上靖の『敦煌』には、瓜州から沙州(敦煌)にいたるまでの風景を、このように描写している。

そこは甘粛(かんしゅく)の西の果て、砂漠のまんなかである。

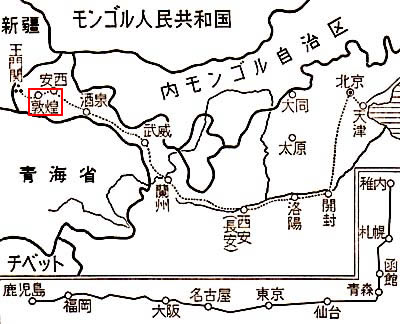

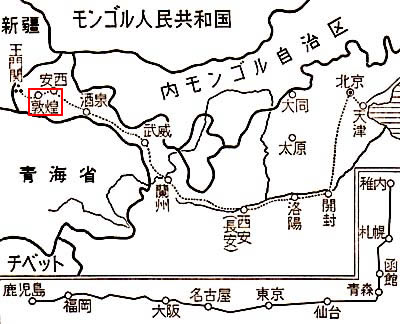

首都の北京(ペキン)から敦煌までは約四○○○キロ、それは北海道の北端から九州の南端をむすぶ直線の距離に、ほぼひとしい。

いま敦煌へゆこうとするには、北京から飛行機でまず蘭州へ。ここまでが八時間。

さらに酒泉(しゅせん)まで三時間。もし鉄道でゆくとすれば、蘭州から酒泉までで、二昼夜かかる。

もはや中国の内地とは、まったく景観がちがっている。

住民も漢人のほか、モンゴル人やウイグル人も多い。城内にはラクダや驢馬(ロバ)が行きかわしている。

酒泉から敦煌まで、なお四〇〇キロ、砂漠のなかである。

車をとばして安西(瓜州)までが八時間(三〇〇キロ)、そうして安西から敦煌の町まで三時間を要する。

|

莫高窟(ばくこうくつ)の外観

|

千仏洞中央部の石窟

|

めざす遺跡は町から約二〇キロ、四面は砂礫(されき)の広野である。ひろい河原のなかの小さな流れをこしてゆくと、鳴沙山(めいさざん)の東端の断崖に、南北およそ一・六キロにわたって、四百八十あまりの石窟がひらかれている。これが莫高窟(ばくこうくつ)である。また千仏洞ともよばれる。

そもそも敦煌のあたりが、はじめて中国の領内にはいったのは、漢の武帝のとき(前一〇〇年ころ)であった。

その前は月氏(げっし)、あるいは匈奴(きょうど)の支配下にあった。

漢の領土となって、はじめは酒泉郡に属したが、やがて漢が西域を経営するにいたり、その最西端の基地として、敦煌郡がおかれた。

匈奴の攻撃からまもるために、長城もきずかれた。

当時の守備の記録として、木簡(もっかん=まだ紙がないので、木片に記録したもの)が一千点も出土している。

しかし敦煌の地は、西の果てであるだけに、中央の政権が弱体となれば、独立をはかり、もしくは半独立の姿勢となった。

五胡十六国の時代(四世紀)には、前秦(しん)などの政権に属したり、西涼の首都が置かれたりしている。

莫高窟は、前秦領のときに(三六六)、はじめてひらかれたものであった。

以後、千年にわたって開掘(かいくつ)と補修がつづけられ、仏教の聖地となる。

隋(ずい)代には敦煌(とんこう)郡がおかれた(このころから敦に火偏がつけられた)。

唐代になると、はじめ瓜(か)州、やがて太宗の貞観(じょうがん)年間に沙州とあらためられた。

安史の乱ののちは、吐蕃(とばん=チベット)に占領されたが、そのときにも五つの大寺が建てられている。

宣宗(せんそう)の大中五年(八五一)、漢人の張議潮が吐蕃を迫いはらって節度使に任命され、このあたり一帯を支配した。

のちも張氏の一族が節度使をつぎ、唐朝がおとろえると一時は独立した。

五代からのちは、曹(そう)氏が政権をにぎっていたが、十一世紀には西夏(タングート)に征服される。

モンゴル人が西夏をほろぼしてからは、敦煌もモンゴル人の町となった。

明から清にかけては沙州衛がおかれ、乾隆二十五年(一七六〇)にいたって、安西府に属する敦煌県となった。

2 秘宝の発見と調査 top

唐代から長い年月がたった。清朝の末期、もはや二十世紀をむかえようとしている。

そのころ王円簶(おうえんろく)という道士(道教の坊さん)が、ここへやってきた。

砂にうずもれた石窟群を見いだし、その清掃にあたっているうち、ある日のこと、ひとつの窟の壁がわれて、そのなかにおびただしい経巻の類がつめこまれているのを発見した。

王道士は、このことを当時の敦煌県の役所に屈けでた。

しかし役人たちは、こうした文化財について、なんの関心もしめさなかった。

一九〇七年(明治四十年)三月、イギリスの探検家スタインが、ここをおとずれた。

そして王道士が見つけだした経巻の類をはこび出した。それは全体の三分の一ほどにあたっていた。

もちろん王道士には、たんまりと金をあたえ、ほしいだけのものを持ち去ったのである。

あくる年には、フランスの東洋学者ベリオがおとずれてきた。

そして残りの文書類のうちから、半分ほどのものを持ち去った。

さらに石窟の内部を撮影して、その壮麗な壁画や彫刻を世界に紹介した。

敦煌の石窟は、にわかに天下の視聴をあつめるようになった。

わが国からも一九一一年(明治四十四年)には、大谷探検隊がおとずれている。そして経巻類を持ちかえった。

ロシアからも探検隊がやってきた。

このころになって清国の政府も、ようやく動いた。

軍隊を出して、取りのこされた文書類を、根こそぎはこび出した。

このようにして敦煌の石窟におさめられていた文書の類は、大半がイギリスやフランスにいってしまった。

それでも残りは、清朝政府が北京にもちかえったが、それはほとんど仏教の経典であった。

こうした文書類は、ほかに例が見られないほどに貴重な遺産である。

もちろん敦煌石窟の価値は、これらの文書類だけにあるわけではない。

石窟そのものが、偉大な芸術の所産であった。

戦時中の一九四四年(昭和十九年)、ときの国民政府は国立敦煌芸術研究所を開設して、壁画の模写や修理、そして保管の事業をはじめた。

こえて一九五一年、中華人民共和国は敦煌文物研究所を開設し、現在にいたっている。

敦煌の石窟は四百八十六。うち二十は敦湟文物研究所の発見にかかるものである。

石窟には白い壁がぬられ、方形の入口をなして、扉のあるものも多い。

それぞれの窟には、いまの研究所がきめた番号がつけてある。

こういう石窟寺院はインドにおこり、仏教とともに西域から伝えられたものであった。

3 敦煌の壁画 top

敦煌における石窟の開創は、三六六年のこととされている。

それは、ここから出た碑文によるものである。

しかし現存する石窟をしらべたところでは、北魏の後半期(五二〇年代)のものがもっとも古い。

つまり雲岡石窟より新しいわけである。

そうして北魏から隋唐をへて、宋・元の時代までつぎつぎにひらかれていったのであった。

どの石窟にも、仏像がおさめられ、天井から壁まで、びっしり濃彩の密画や文様がえがかれている。

北魏の石窟の代表となるのは、第二四五窟である。

ここでは奥に大きな方柱があって天井に達し、方柱には仏像をおさめる龕(がん)が掘られている。

左右の壁にもいくつかの仏龕がある。

こうした形式のほか、小さな窟では中心の方柱がなく、正面の奥と左右の両壁に、一列または二列に龕のあるものもある。

この龕は、インドでは修行憎が休憩するところであったが、ここでは人間のかわりに仏像がおかれる形式になっている。

第二四五窟の壁画には、降魔(ごうま)図・涅槃(ねはん)図・仏伝図に、ジャータカ(ブッダ本生譚(ほんじょうたん))、小さい仏像を羅列した千仏図がある。

天井にはエキゾティックな花文様や幾何文様・神話的人物・空想的動物・仏伝図がいっぱいえがかれている。

その表現は粗野にして奔放で、精巧とはいえない。中国ふうの描線主義ではなく、西域ふうの濃彩主義である。

また、龕におさめられた北魏の彩塑(さいそ)像は、やせがた胴長で、異国ふうの顔だちをしており、ガンダーラふうのものや、西域ふうのものもあった。

唐代の石窟になると、その形式は今日の寺のように方形で、正面の奥にひきこんで仏壇をつくり、そこに仏像がならべられる。

左右の壁に龕をならべる場合もあった。

唐代のものは、仏像も仏画も中国ふうの本格的な作法となり、写実性もつよくなる。

北魏のころの生硬なかたちから、肉づきのよい豊満なものにかわる。眼鼻だちも中国ふうになる。

壁画の主題も、浄上図がおもになり、阿弥陀如来を主尊とする西方極楽浄土図になる。

薬師・弥勒(みろく)・維摩(ゆいま)もでてきて、頭上にはきらびやかな天蓋が垂れる。

法隆寺の壁画と同じである。唐代における仏教の全盛と、浄土思想の普及が、ここによく反映しているといえよう。

これらは、仏典の叙述をよりどころにしていることはいうまでもないが、唐代の画家は、そのなかに時代の現実にもとづいて描写したものもあると思われる。宮殿の外観や、そこにおどる天女も、蓮池にうかぶ舟も、当然のこととして当時の享楽形式をとりいれているであろう。

第一五六窟は、張議潮夫妻出行図のあることでなだかい。張議潮は唐の宣宗の大中五年(八五一)、吐蕃(とばん)を追いはらって、この地方一帯を漢人の手に回復した。壁画は張議潮夫妻の大行列をえがいたものである。

南壁の浄土変相図の下に、高さ一メートルの幅で、えがかれている。三十騎の儀仗兵をはじめ、舞者や楽者、また徒歩の随員、白馬の将軍、などがえがかれている。

北壁に宋(そう)国夫人(張議潮の夫人)が白馬に乗ってすすむ図もある。

これらの図によって示される張議潮の豪華な生活は、単に敦煌方面の風俗をうかがわせるだけではない。

唐代の風俗そのものの研究の上に、まことに貴重なものということができよう。 |

宋国夫人出行図(壁画)

|

4 敦煌学の発展 top

さて石窟のなかには、めずらしい古文書の類がおさめられてあった。

これらの文書のうち、もっともあたらしいものは、十世紀の末(九九六)のものであった。

おりから宋代の初期であり、敦煌には西夏(せいか=タングート族)が侵入したころにあたっている。

そこで西夏が攻めてくると聞いて、文書類を封じこめたもの、と推定することができよう。

その内容は、ほとんど九割以上が仏教の経典であった。

これは敦惶の諸寺院が蔵していた経典、と考えられる。

しかし仏典のほかに、寺院経営の記録や祈願文(きがんもん)、さらに一般の書物や、公私の文書類もふくまれていた。

これまでは唐代の歴史を研究するにあたって、唐代のなまの資料がなかったから、ほとんど後世になって編纂(へんさん)されたものによって研究してきたのであった。

しかし敦煌の文献があらわれたことによって、なまの資料による研究が可能となる。

それだけではない。

唐代以前の歴史の研究につかう資料も、これまでは宋代から以後のもの、つまり印刷されたものに頼っていた。

木版印刷が発明される前は、書物といっても筆写によって伝えられたのである。

これを紗本(しょうほん)という。

宋代になって木版印刷が発明されると、これらの紗本をぞくぞく印刷し、普及させた。

そうして古い紗本は、たいていほろんでしまったから、印刷されたものによって研究するほかはなかった。

ところが敦煌からは、唐代の紗本がでてきたのである。印刷されたものではない。

唐代以前の研究も、こうした古い紗本によって再検討してみなければならなくなった。

そこで敦煌の古文書によって研究していく分野がひらかれた。これが「敦煌学」である。

いわゆる敦煌学の世界において、いちばん最初の成果は、藤田豊八の『慧超伝(えちょうでん)箋釈(せんしゃく)』である。

これは一九一〇年(明治四十三年)に北京で初版が刊行された。慧超は新羅(しらぎ)の僧で、玄宗のときに唐に留学していた。

かれがインドに旅行し、ブッダの旧蹟を巡拝したときの紀行文が慧超伝で、正しくは「慧超往(えちょうおう)五天竺国(五てんじくこく)伝(でん)」という。

この書物は早く散逸していたのを、ペリオが敦煌から発見し、その写真を北京におくったのを、羅振玉(らしんぎょく)が『敦煌石室遺書』におさめた。

それにもとづいて藤田が研究し、慧超伝の注釈をつくったのが『慧超伝箋釈』なのである。

この書物は大いに当時の学者を剌激し、敦煌学の隆昌する基礎をつくった。

そののち敦煌学は、歴史学の分野だけでなく、言語学や宗教学、さらに文学や芸術などの分野へと発展していった。

古文書のなかには、チベット語やホータン語などの文献も、ふくまれていたのである。

儒教の経典である五経についても、易・書・詩・礼記・春秋のすべてにわたって、なんらかの資料が敦煌文献のなかにあり、その文字を校訂するのにやくだっている。

歴史の書物では、史記と漢書が、その注釈とともに、一部分ではあるが発見された。

この二書が、唐代ではどのようになっていたか、それを推測する手がかりがあたえられる。

地理書についても「貞元(ていげん)十道録」という唐代の地理書の残巻が、わずか十六行ではあるけれども、ペリオ文書のなかにおさめられている。

また「沙州都督府図経」と題する地理書の残巻も、またペリオ文書にある。

このほか敦煌の戸籍をはじめ、唐代の法律である律令格式も、部分的にでており、この方面の研究の貴重な資料となった。

また本草(ほんぞう)書(薬学の本)、数学や暦学の書物など、日常生活に必要なものも発見されている。

老子・列子・抱朴子(ほうぼくし)など諸子の書物や、則天武后の革命のことを予言したといわれる「大雲経(だいうんきょう)」の注釈もスタイン文書にあり、マニ教の経典や景教の「大秦景教三威蒙度讃」などもペリオ文書におさめられている。

文学の方面では「変文(へんぶん)」という俗文学資料があらわれ、研究が活発である。

変文とは、大衆を相手にして、仏教説話を題材として聞かせたものであり、これは中国の口語文学史上に重要な意味をもつものであった。

「目蓮(もくれん)変文」のような盂蘭盆(うらぼん)における祖先崇拝の話をあつかったものや、「王陵変文」のように一般の史実にもとづいてつくったものなどが、スタイン、ペリオ両文書中に見える。

また「曲調」とか「曲子詞(きょくしし)」とよばれて、音楽にあわせてうたう一種の通俗的な歌曲もある。

5 敦煌(とんこう)の戸籍

top

現存する中国の戸籍としては、敦煌から出た西涼の建初十二年(四一六)のものがスタイン文書にあり、もっとも古い。

しかし敦煌から出た戸籍で、いちばん多いのは、やはり唐代のものである。

それは敦煌の寺院が仏典をうつすために、保存の期限のきれた戸籍を、官庁から払い下げをうけて使用したため、写経の裏として、偶然に残ったものであった。

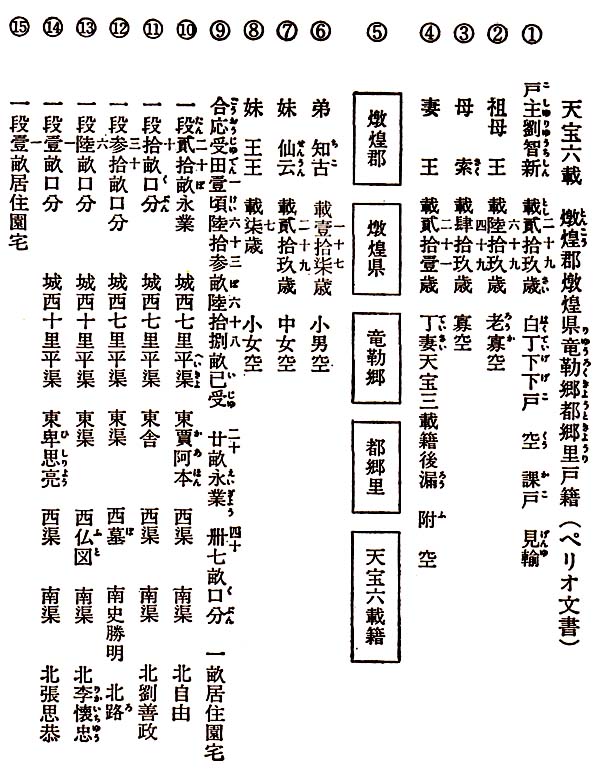

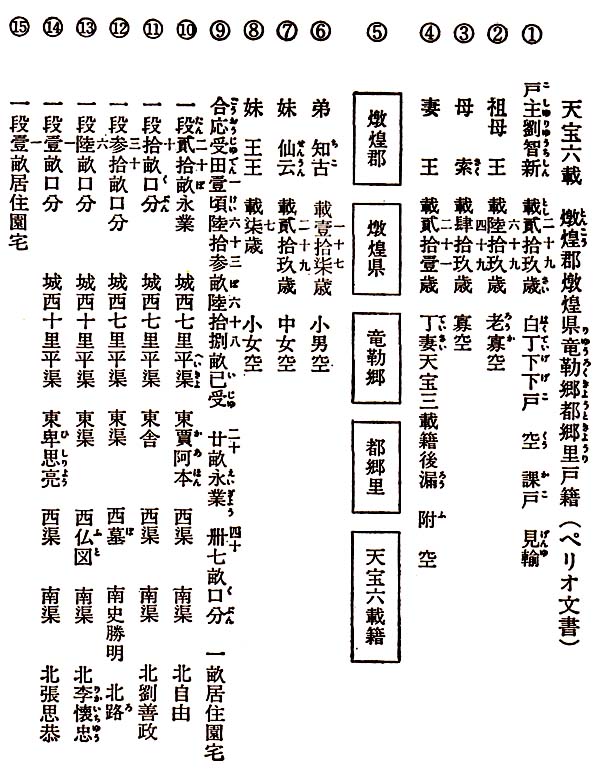

短いものはあちこちにあるが、やや長いものには、ペリオ文書の開元九年(七二一)籍、天宝六載(さい、七四七)籍、およびスタイン文書の大暦四年(七六九)手実(しゅじつ)がある。

手実というのは戸主の戸籍に関する申告書であるが、内容は戸籍とかわらない。

これらの戸籍は、敦煌の人たちの姿を具体的にしめしている点において、歴史家の興味をひくものである。

また、ほかに円代戸籍の現存していない今日では、唐代の一般の人たちのことを推測するのにも、かけがえのない価値をもっている。

さらにこの戸籍では、家族の構成がわかるだけではなく、公課の負担のことも記載され、唐代の土地制度である均田制や、兵役制度である府兵制に関する記述があって、政府と人民のかかわりあいの具体的な姿も知ることができる。

唐令によれば戸籍は、戸主の申告する「手実(しゅじつ)」にもとづき、次年度の公課を記入した「計帳」を資料として、三年に一回、三通を郷ごとに作成することになっていた。

一通は県にとどめ、一通は州の役所に、そして一通は中央の尚書省の戸部(こぶ)におくられた。

では実際の戸籍(右図)にもとづいて、その書きかたをながめてみよう。

①行目には、戸主の姓名、年齢をまず書く。

その下にある「白丁」の丁は、年齢による老・丁・中・小・黄の区分であって、(時期によっていくらかの変動があるが、天宝六賊では)老は六十歳以上、丁は二十三~五十九歳、中は十八~二十二、小は四~十七、黄は一~三歳をさした。この制度を「丁中制(ていちゅうせい)」とよぶ。

白丁とは丁であるが、そのとき特別の任務がないことをしめしている。

「下下戸」とは、戸等(ことう)といって、戸の等級をあらわしたものである。

上上から下下までの九等にわかれた。

敦煌戸籍にあらわれるのは、下中か下下が多い。均田制のもとで戸に等級のあるのはふしぎであるが、実際にこのように存在した。この戸等に応じて、租庸調(そようちょう)の正規の税役のほか、戸税(こぜい)が徴集された。

「空」とは、これ以下に記載のないことを示す。

いまのわが国の戸籍でも、これにあたる記載がある。その下の「課戸(かこ) 見輸(げんゆ)」は戸籍の本来の記載とはべつのもので、役所において別筆で記入したものである。

公課の負担のある戸が「課戸」であり、負担のないものは「不課戸」である。 |

|

「見輸」は、現在において実際に公課を負担していることをしめしている。

見は現の意味である。

②行目から⑧行目までは家族の記載であって、まずはじめに戸主との続柄を書く。

②行目の「王」は祖母の姓で、他家から嫁してきたものは名前は書かず、姓のみを書く。

同姓は結婚してはいけないことが、律できめられており、そのためにも姓をしめす必要があった。

「寡」は寡婦(やもめ)で、これは給田関係にも必要であったから、書かれる。

④行目の「丁妻」は、丁男の妻であることをしめす。

本来ならば妻は一人しかない規定であるが、二人妻、三人妻のあるものが、この天宝六載籍にある。

しかしそれは官職のあるもののばあいが多く、一般の庶民はほとんど一妻であった。「天宝三載籍後漏附」というのは、妻の王氏が、天宝六載籍の前籍にあたる天宝三載籍(戸籍は三年に一度、作成される)には記載がなく、そののちに「附(つ)」けたことで、前籍後の異動があれば、このように記される。

⑤行目は紙の継(つ)ぎ目で、そこには郡または州名(唐代、郡と州は同一行政区画で、時期によって州という)、県名、郷名、里名、何年籍と書き、その上に県印が押してあるのが普通である。 |

大暦四年手実(敦煌出土)

|

⑥⑦⑧行目は、戸主の弟妹で、小・中などの区別と男女が書かれる。

女性は結婚しないかぎり、何歳になっても「中女」と記されている。

なお、この戸には戸主の子供は記されていない。子供はないわけである。

⑨行目は、均田制にもとづく給田状況の記載である。

「合応受田」とは、この戸にどれだけの額の土地が授田されるべきかということで、その下の「壹(一)頃(けい)陸拾参(六十三)畝(ぽ)」が、その額である。

なお一頃は百畝、一畝は二百四十歩、一歩は五尺平方、一尺は約三一センチである。

均田制にあっては、丁男および十八歳以上の中男に、一人あたり永業田二十畝、口分(くぶん)田八十畝が給され、永業田は子孫につたえ、桑・楡(にれ)・棗(なつめ)などを植えることが義務づけられた。

口分田は、ふつうの穀物を植える田で、老となったり、また死亡すれば国にかえすことになっていた。

この戸に一頃六十三畝の給田があるのは、戸主の劉智新が丁男として、口分・永業で百畝、すなわち一頃があり、ほかに寡が二人いて、寡には三十畝の口分田を給せられることになっていたから、あわせて六十畝になる。

のこりの三畝は「園宅地」といわれるもので、良民は三人ごとに一畝、三口ごとに一畝を加えるから、この戸は七人で三畝となっている。

その下の「陸拾捌(六十八)畝巳受」は、一頃六十三畝のうち、実際どれだけの額が給田されているかをしめし、六十八畝では、規定額のおよそ三分の一である。

べつにこの戸が特別なのでなく、敦煌戸籍では平均して三分の一ぐらいしか給田されていない。

これがじつは、均田制一般の実状だったのではないかといわれている。

また均田制の規定どおりに、土地の給付や返還がおこなわれていたか、あるいは従来の所有地を、単に規定に合わせて書きなおしただけであるかについては、学者のあいだに意見の相違がある。

最近では、還受がおこなわれたとする説が優勢のようであるが、かならずしもそうとは言いきれない。

「廿(二十)畝永業 卌(四十)七畝口分 一畝居住園宅」は、己受田六十八畝について永業・口分・園宅地のうちわけをしめしている。

⑩行目以下は、六十八畝が何区画に分けて給田されているかの記載である。

「一段」とは、その一区画をさし、段はわが国で用いるような、面積の単位ではない。その一区画の面積、永業・口分の別、その所在地が、城西何里の何渠(きょ)に面するかで書かれる。

渠は水利のための用水路である。

その下に、東-、西-、南-、北-とあるのは、これを「四至(しし)」といい、その一区画の土地の東西南北に何があるかが記される。人名が多い。

そこに「自田(じでん)」というのがあり、これを均田制によらない私有地と解した人もあったが、認められていない。

自分の田を自田とよんだ用例はなく、この自田のうまい解釈は、いまのところ学界でも、あらわれていない。

「墓」は墓地、「仏図(ふと)」というのは、仏寺のことである。

この戸籍のなかでは触れられなかったが、人民の負担として兵役があった。

唐代では首都に十二の「衛(えい)」があり、そこに兵士を供給する「折衝(せっしょう)府」が地方にあって、徴発や動員や訓練にあたった。

折衝府の数は六百余、そのうち四百ちかくは長安と洛陽の付近にあり、全国に均等におかれたものではない。

そして折衝府のおかれている州の人民にのみ、折衝府の兵、すなわち府兵となる義務があった。

その点、兵役は地方によって負担の差があったわけである。

兵役にあたったものは、首都におもむいて十二衛で警備にあたり、それを「衛士」といい、在役中に一回は国境で「防人(ぼうじん)」として勤務する。

府兵の在役期間、ほかの税役は免除された。

また唐代では、兵役のほかに税役制として、ふつうには租庸調といわれるが、厳密に言えば、租(そ)・調(ちょう)・役(えき)・雑徭(ぞうよう)があり、それは丁男にかけられた。

租は毎年「二石(こく)」(一石は十斗、一斗は十升、一升は〇・六リットル)。

調は、絹二丈と綿(まわた)三両(一丈は十尺、一尺は三一センチ、両は十六両が一斤で六〇〇グラム)。

絹のでないところは麻で納めることができた。

役は、年に二十日、このほかに地方的な役(えき)の雑徭があった。

なお役を課さないばあいは、一日につき絹三尺で、これを「庸(よう)」といった。

この税役制は、唐より以前にあっては、戸もしくは「牀(しょう)」(床)とよばれる夫婦単位であったのを、丁男を対象とするように改めた。

戸の単位であると、戸が分戸しないでいくら大きくなっても、税役の差がつけにくい。

牀単位のときは、結婚しても届けない弊害があったからであった。

また唐以前の均田制では、奴婢(ぬひ)や耕牛にも給田があったが、これも唐代には廃止された。

これがどのような理由による改革になったかについては、いろいろの議論がある。

奴婢や耕牛を多くもっているものは大土地所有者であるから、この制度は大土地所有の抑制であるとみられないこともない。

しかし問題はなお残っていて、たやすく結論をだすことはむずかしいのである。

top

**************************************** |