|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18

18 藩鎮(はんちん)と宦官(かんがん)

1 はびこる藩鎮(はんちん)

top

安史の乱ののち、節度使は内地にも多く列置され、軍政だけでなく、民政や財政もつかさどった。

いまや強力な節度使が管轄する地方では、中央政府の威令もおこなわれなくなった。

こうした節度使を、ふつう藩鎮とよんでいるが、その数は四十から五十にものぼった。

これらの藩鎖のうち、もっとも横暴をきわめたのは、いまの河北省にあった盧竜(ろりょう)・魏博(ぎはく)・成徳(せいとく)の三節度使である。

「河北三鎮」とよばれた。安史の乱の末期にあたって、この反乱を唐朝はなかなか討滅できない。

ようやく河北三鎮の力によって、どうにか乱を鎮定したのであった。これより三鎮の力は、いよいよ強大となっていった。

藩鎮は、強大なる武力を背景にした軍閥である。その直属の軍は牙(が=衙)軍とよばれ、節度使の治所のある会府(かいふ)におかれた。

牙軍は藩鎮の主力軍で、その質もなかなか優秀であった。

このほかに節度使が管轄する地方には外鎮軍がおかれて、管内の防衛や治安の維持にあたり、州の長官である刺史(しし)や、県の長官である県令をおさえていた。

ところで、そのころの兵士といえば、もはや府兵制はくずれさっており、その後にできた官健(かんけん)と団練(だんれん)が主力となっている。

官健とは、募集に応じてきた職業軍人であった。

流民や、無頼の徒や、また盗匪(とうひ=どろぼう)から応じてきたものも多く、素質はよくないが、いざ戦争となれば、ほうびをもらうため、掠奪をほしいままにするため、いさましく行動する。

藩鎮にとっては、都合のよい手先であった。

いっぽう団練は、一般の農民のなかから強壮なものをえらんだ。

農閑期に訓練し、平時にはふつうに農耕をいとなんでいて、いざというときに郷村の防衛にあたる。

農民であるからじぶんの村をまもるためには真剣にたたかうが、村の防衛と関係のない進攻には適さなかった。

もっとも維持のための費用は安くあがるという利点があった。

それでも征討というと、病気だと申したてたり、いつわって馬から落ちて、出征をさけた。

官健や団練は税で維持されたが、そのほか節度使には家兵(かへい)というものがあった。

これは私費でやしなわれ、藩鎮の親衛隊を組織していた。そして家兵のなかには、節度使と義理の親子(仮父子)関係を結ぶものもあり、一千人もの仮子(かし)をもった節度使もあった。

このような藩鎮の兵力は、多いもので十万、すくないものでも一万、平均して二万くらいといわれている。

安史の乱を平定した代宗は、ほっとするまもなく、つぎは藩鎮の横暴に苦しまねばならなかった。

魏博節度使を討とうとすると、成徳節度使もこれに通じて唐朝に対抗しようとする(ともに河北三鎮)。

そこで、やむなく討伐を中止した。

また藩鎮のがわで、かってに節度使を擁立したばあいでも、これをみとめなければならない形勢となった。

じぶんの子孫に節度使の地位をつがせるものさえでてきた。

もはや藩鎮は、封建諸侯のような形にちかづいている。

財政の面でも、正規の税収を藩鎮が保留し、中央へ上納しなくなって、国家の財政に打撃をあたえた。

つぎの徳宗の世(七八〇)となっても、この形勢はつづく。

徳宗が節度使の世襲をやめさせようとこころみたところ、諸鎮は連合して反対する。

ついに節度使たちは、おのおの王と称するにいたった。こうなっては戦国時代の諸侯とかわらない。

ついに反乱をおこすものがあらわれた。これを徳宗が討伐しようとして、ほかの節度使の兵を召した。

ところが、平定のために長安にきた兵士たちは、待遇のわるいことをおこって、また反乱をおこした。

長安は占領された。

兵士たちに擁立されて、朱泚(しゅせい=前の蘆竜節度使)は皇帝を称した。徳宗は西方へのがれた。

そうして「己(おのれ)を罪する詔」を発して、なんとか切りぬける始末であった。

憲宗が即位すると(八〇六)、藩鎮に対して強硬策をたてた。

ついに元和十年(八一五)、横暴をきわめた淮西(わいせい)節度使(呉元済=ごげんさい)の討伐にのりだした。

すると平盧(へいろ)節度使(李師道)は、やがてじぶんにも討伐のおよぶことをおそれ、淮西征伐の中止を要求した。

ときの宰相であった武元衡(ぶげんこう)は、これを断固として拒絶した。

平盧がわは刺客をおくりこんで、武元衡を暗殺した。

おこった憲宗は諸将をつかわして淮西を攻めたて、ようやく淮西節度使を平定した。

この強硬策はほかの藩鎮にも影響し、ついに河北三鎮は降伏した。

この機に乗じて憲宗は、武元衡を殺した平盧節度使も平定したのであった(八一九)。

こうして安史の乱ののち、六十年にわたって横暴をきわめた藩鎮も、ようやく勢いをそがれた。

しかし藩鎮を根本から改革したのではないから、藩鎮の禍(わざわい)が根絶したわけではなかった。

2 両税法の施行 top

安史の乱は唐朝に大きな打撃をあたえ、律令制を施行することも困難になった。

戸籍や計帳がみだれて、均田制を実行することができなくなったのである。

それにともなって荘園(私有地)が発達していった。

荘園では、佃戸(でんこ)とか佃客(でんかく)とかよばれる小作人が農耕にしたがう。

生活の苦しくなった農民は、つぎつぎに荘園へながれこんだ。

このような形勢では、もはや租庸調のような税役も課すことはできない。

租庸調の制度は、土地の所有の額をとわず、一率に丁男(成年男子)から同額を徴収するものであった。

しかし逃戸がふえて、政府がはっきり丁男をつかむことができなくなると、租庸調もおこなわれなくなる。

いまや抜本的な改革が必要となった。

かねてから唐朝では、租庸調のほかに、戸を資産によって戸等にわけ、それに応じて課税する「戸税」があった。

これは銭納である。

また「地税」とよばれて、ききんのときの救荒川の耕地から、一畝につき二升を徴収する課税もあった。

さらに安史の乱ののちには、戸税の付加税として青苗銭(せいびょうせん)や地頭銭のようなものもできてきた。

税率は一畝につき銅銭十文(もん=十個の意)、やがて五文増やされた。

このような税制の整理を断行し、当時の実情に適した新税制を案出したのが宰相の楊炎(ようえん)であった。建中元年(七八〇徳宗の初年)に施行された。

新しい税制を「両税法」とよぶ。

夏・秋の二回にわけて徴収したからである。

安史の乱ののち中央政府も藩鎮も、戦費の多額になやんだ。その徴収をせまられる州県は、これまでの経験から、だいたい一年間の徴税みこみ額を、夏における麦のとりいれ、秋における粟や稲のとりいれにわけ、各戸の収穫に応じてあらかじめ徴収しておいた。

そして徴収の命令がくると、その額を上納する方法をとり、便宜上これを夏税・秋税とよんでいた。

このような傾向をもとにして、楊炎は税制の大改革をおこなったのである。

この両税法が施行されるようになると、それ以外の税役はいっさい禁止され、税は一本化された。 |

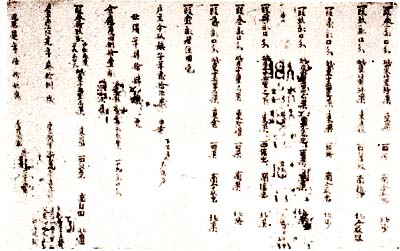

大暦四年の手実(戸主の下に「下下戸」とある)

|

徴収は夏(六月末まで)と秋(十一月末まで)の収穫期におこなわれ、課税の対象も、これまでの丁(てい)から戸(こ)にあらためられた。

各戸の資産の多少をしらべ、それに応じて課税したのであった。

しかも、これらの計算は、すべて銭によっておこない、納税にも銭納を原則とした。

もっとも実際の納入には、粟や布帛や草(わら)など、ほかのものの圻納(せつのう=代収のこと)をみとめている。

かつ両税による収入のうち、県費とする部分、州費とする部分、藩鎮にいく部分、そして中央にいく部分のそれぞれに、一定の基準をもうけ、そのわくをこえることを禁止した。

ここに一定のわくをきめたことは、藩鎮にゆく分をおさえ、藩鎮をおさえる意図があった。

つまり両税法を実施したことは、藩鎮をおさえる政策のあらわれであり、徳宗の世におこった河北三鎮の反乱は、両税法の実施がおもな原因であったわけである。

しかし両税法の実施には、大きな問題が残されていた。

まず課税の対象となる資産の決定と、その評価の問題である。

農村において、畝(ほ)数と、その土質のよしあしの決定には、さまざまの問題のおこってくることが予想されよう。

また、都市における商工の民も、資産の評価がむずかしく、のちまでこの問題の論議はつづいた。

なお商人の税率は、売上げ高の三十分の一と定められていた。

つぎには銭納の問題があげられる。折納(せつのう)もゆるしてはいたが、やはり銭納の額がふえてゆき、農村にまで銭の使用が普及していった。

その反面、銭が不足して銭価があがり、物価はさがる。

物価は五分の一にまで低落した。これは銭額で定められた両税の負担を、実質においては数倍も重いものとしたことになる。

納税者は苦しめられ、ここから両税法への批判がおこった。

それでも両税法の正税としての地位は、年ごとに強化されてゆき、こののちながく十六世紀の明(みん)代までつづけられた。

それぞれの王朝によって運営のうえでの差はあったが、中国史上でもっともながい生命をたもった税法である。

これを創始した楊炎の功績は、高く評価しなければならないであろう。

3 牛李(ぎゅうり)の党争

top

こうしたときに政府のなかでは、深刻な争いがつづいていた。

牛李の党争とよばれ、憲宗の世(九世紀のはじめ)から、およそ四十年にわたって争われたのである。

牛とは牛僧孺(ぎゅうそうじゅ)をさし、李とは李徳裕(りとくゆう)のことをさす、といわれてきた。

牛僧孺は隋の高官であった牛弘の子孫で、そののちは、祖父も父も大官になっていない。

僧孺は進士に及第したうえ、賢良方正科という特別の科挙にも合格し、穆(ぼく)宗の長慶三年(八二三)、宰相に列せられた。

李徳裕の父は憲宗のときの宰相であった。

徳裕は小さいときから学問にはげみ、古典に精通したが、科挙をうけず、仕官しようともしなかった。

それでも父が宰相であったために、穆宗(ぼくそう)が即位すると翰林(かんりん)学士となり、穆宗に重んぜられて、朝廷の重要な文章はその筆になった。

しかも徳裕は、進士の出身たる牛僧孺や李宗閔(りそうびん)と、ことごとに対立し、おたがいに排斥しあうようになった。

いったい牛僧儒・李宗閔と李徳裕の争いは、どのようなことに基因するのであろうか。

これについては、さまざまの説がある。

牛僧孺や李宗閔らは進士派であり、李徳裕は家柄を重んじる門閥(もんばつ)派であった。

家柄を重んじるとは、たとえば婚姻するにも、じぶんたちと同じような伝統的な名族どうしでおこなう。

また代々にわたって大官を出す家柄であるから、官界へはいるにも「蔭(いん)」もしくは「任子(にんし)」とよばれる特権を利用する。

そのような名門の出身者は、学問のうえにおいても、伝統的な儒学の経(けい)書(五経)を中心とした。

それに対して進士の出身者は、その試験が作詩や作文の能力を主とするところから、文学をおもんした。

また進士の合格者は、そのときの主任試験官を「座主」、合格者ど「門生」と称し、そこに師弟関係がむすばれるようになっている。

また同じ年次の進士合格者は同年、同門と称して、党をむすび互いに助けあうこともおこなわれた。

すなわち牛李の党争は、科挙派と門閥派との争いであったと見るわけである。

これに対して、まっこうから反対する説もあらわれた。

まず「牛李」を牛僧擂と李徳裕にあてるのは誤りであるという。

李は牛党の李宗閔をさすのであって、牛李の党とは、牛僧孺と李宗閔とが党をむすんだことをさす、というわけであった。

つまり牛僧儒と李宗閔は、ただじぶんたちが政権を維持しようとするために結党したのであって、そこには後世の政党のような政権は見られない。

また李徳裕には、家柄の背景のない者に仕進の路をひらいて、当時の党派性を打破している事実がある。

このために、かえって怨みをかったこともあった。

その党のなかにも、進士の出身者はすくなくなく、門閥の出身でない者もあった。

これまで牛李の党争といえば、牛僧孺と李徳裕の争いと見ることが多かったが、この党争を科挙派と門閥派の争いと割り切ってしまうことは、どうであろうか。

近代的な政党は、その政策を基調とする。これはきわめて自明のことである。

しかし今日、わが国の政党を見ても、その離合集散や対立が政策によらず、単なる派閥的なものに由来していることは、しばしば見られるところである。

この牛李の党も、牛僧孺・李宗閔と、李徳裕との感情的な派閥の対立に根本の原因があり、すくなくともこれを科挙派と門閥派にわけて、単純に考えることには問題があるといえよう。

4 唐朝の末路 top

いよいよ唐朝も末にちかい。ここで勢力をふるいだすのが、宦官(かんがん)であった。

唐朝における宦官は、官制のうえでは内侍省(ないじしょう)にぞくし、その長官は内侍といって、従四品上という官位をもっていた。

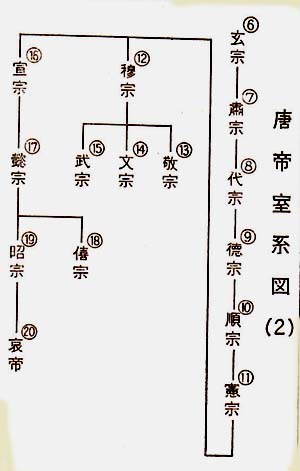

このほか官品のない宦官は内給使といって、玄宗⑥から後には二千人の多きにのぼったといわれる。しかし、実際に政治の実権をにぎった宦官は、そうした官制によってだけではなく、軍職をかね、さらに神策軍とよばれる禁軍(近衛軍)をにぎった。

その長官を神策中尉といい、それにはかならず宦官が任ぜられた。

この神策軍が宦官の権力の土台となり、最盛時には十五万の兵力をもったのである。

六十年にわたる藩鎮の横暴をおさえた憲宗⑨も、その最後は宦官に殺されたといわれる。

つぎの穆宗⑩からのちの皇帝も、ほとんど宦官の手によって擁立された。穆宗の子の敬宗も宦官に殺される。

そして宦官の王守澄(おうしゅちょう)は文宗を擁立した。

文宗⑭は、宦官の専権をにくんで、その権力を削(そ)ごうとした。

まず太和五年(八三一)、宰相の宋申錫(そうしんしゃく)とはかって、宦官の誅滅をはかったが、中途でその計画がもれてしまった。

申錫は左遷された。

太和九年(八三五)、文宗は王守證にひきたてられた鄭注や李訓など、側近の士とはかって、ふたたび宦官の誅滅をくわだてた。

この二人なら、かえって王守澄に感づかれないと考えたからである。

まず王守澄と仲のわるい宦官の仇士良(きゅうしりょう)を神策中尉に任命して、王守澄の権力をそいだ。

ついで李訓は宰相になると、鄭注と力をあわせて、宦官の勢力をけずることにのりだし、王守澄には帝命をもって自殺させることに成功し、そのいきおいに乗じて、宦官をことごとく殺してしまおうと計画をたてた。 |

|

そこで、甘露が宮殿のうしろの石榴(ざくろ)に降ったと上奏する。

その瑞兆(ずいちょう)を見にくる仇士良(きゅうしりょう)らの宦官をみな殺しにしよう、というわけである。

しかし仇士良がいってみると、みなの態度がおかしい。

そのとき、たまたま突風がおこって幕を吹きあげた。

幕のなかに兵士をかくしておいたのが、ばれてしまった。

宦官たちは、さっそく神策軍をあつめた。李訓はあわてて宦官を襲撃させたが、わずか死傷者十余人をだしたのみで、かえって宦官の指揮する神策軍の兵のために捕えられた。

鄭注も殺された。これを「甘露(かんろ)の変(へん)」という。

この失敗ののち、宦官はますます専権をつのらせるばかりであった。

唐末の昭宗⑲のごときは、宦官から「門生天子」とよばれた。

門生とは、科挙の試験官に対して、合格者のことをいう。

宦官みずからが試験官で、その力によって皇帝は及第させてもらった、というわけであった。

いっぽう九世紀のなかばごろから、長江の流域では、はげしい誅求と藩鎮の搾取(さくしゅ)になやんだ農民の蜂起があった。

とくに僖宗(きそう)の乾符(けんぷ)二年(八七五)に勃発した黄巣(こうそう)の乱は、それより九年にわたって中国全土をあらしまわる。

ついに唐朝は、この痛手から立ちなおれず、滅亡にいたった。

昭宗の天復三年(九〇三)、反乱軍のなかからおこって節度使となった朱全忠(しゅぜんちゅう)は、長安に入城して、宦官数百名をいっきょに誅殺した。

しかし、このとき唐朝の命運も、すでにつきていたのである。

唐朝を苦しめた節度使が、さらに唐朝を苦しめた宦官を誅滅したとは、まことに皮肉な結末といわねばならない。

朱全忠は唐朝をほろぼして、五代の後梁(こうりょう)を開いた。

唐朝は二十代哀帝⑳の時、建国してから二百九十年で滅亡した(九〇七)。

top

**************************************** |