|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

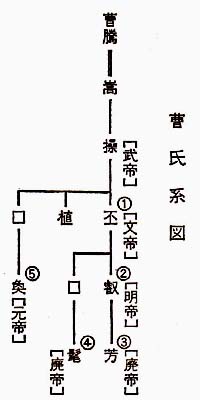

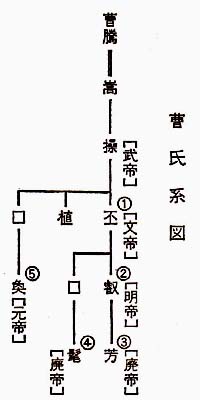

2 曹氏の一家

1 曹操の祖父 top

曹操(そうそう)は宦官(かんがん)の孫であった。

むかし司馬遷(せん)は宮刑(去勢の刑)に処せられて宦官になり、発憤(はっぷん)して『史記』をかきあげた。

曹操はもちろん五体そろって、りっぱな男性であったが、宦官の孫であったということは、その成長のうえにいろいろな影響をおよぼしたにちがいない。

曹操は儒教をにくんだ。とりわけ後漢の時代には一般的な風潮となっていた儒教の偽善性をにくんだ。

また後漢時代にできあがりつつあった門閥尊重の気風にも抵抗した。

そのころの中国をおおっていた伝統的権威にうたがいをもち、これを打破しようという気がまえをもって行動したのである。

それには、かれの生まれついての性格もあったにちがいないが、またかれをとりまく環境が、そうさせたのであろう。

曹操の祖父にあたる曹騰(そうとう)は、宦官の大立者であった。

おさないころから宮中にいたというから、たぶん父親が宦官にしたてたのであろう。

こういうことは、しばしばおこなわれたものであったらしい。

ところで曹騰が、ながい宮廷生活をかえりみたとき、いちばん印象ふかかったのは、桓帝の擁立事件であったろう。

建康元年(一四四)、曹騰が学友としてつかえた順帝が死んだ。

帝の死後、八歳の質(しつ)帝が即位し、順帝の皇后の兄の梁冀(りょうき)が外戚として政治の実権をにぎった。

しかし質帝は利口な少年だったので、そんな梁冀を「跋扈(ばっこ)将軍」とよんだ。

おこった冀は皇帝に毒入りの餅(もち)をたべさせて、ころしてしまった。

そのあとにだれをたてるかという議論がおこったとき、清河王が候補になった。

人望もあり、行動はけじめ正しく、そして宦官ぎらいの人である。

このうわさを聞いて曹騰は、梁冀をたきつけ、ちょうどそのころ、冀のもうひとりの妹と婚約がととのっていた蠡吾(れいご)侯を即位させてしまった。

それが桓帝(かんてい)で、十五歳であった。

桓帝は、これといってとりえのない、平凡な人物であった。

その治世二十年のあいだに、後漢はひたすら滅亡への道をあゆんでゆく。

はじめは外戚たる梁冀(りょうき)の専横であった。

あとは宦官の横暴がつづいた。梁氏をたおすために、皇帝が宦官の力を利用したからである。こうした状態をすくうために、いわゆる清流の士たちがおこした運動も、党錮(とうこ)の獄によってつぶされてしまう。

まさしく梁冀や、曹騰(そうとう)らの宦官がおかしたあやまちは大きかった。

さて後漢の時代には、宦官が養子をとることがみとめられていた。

そこで曹騰も、嵩(すう)を養子にする。この曹嵩の子として、曹操は生まれた。 |

|

桓帝の永寿元年(一五五)のことであった。祖父の曹騰は、いつ死んだか、わからない。

そのあと、霊帝のとき、朝廷が売官(ばいかん=官職を金で売る)をおこなうと、曹嵩は一億万銭を出して、最高の官職である大尉(たいい)の官を買った。

米一石(日本の一斗=14キロ)が約百銭といわれていた時代である。

それほどの富も、おそらくは曹騰が、宦官としての地位を利用して、えていたものであろう。

2 文化人曹操 top

「宦官というものは、現実の宮廷政治からいって、なくてはならぬものである。ただし宦官は政治に関与させてはならない。」

宦官の撲滅(ぼくめつ)論がおこったとき、このように曹操は述べた。

ときに三十五歳であったが、儒教にもとづく公式的な反宦官論とは、おのずから異なっている。

曹操は、じぶんの祖父や父のしたことを、そのまま肯定していたのではなかった。

また、かれの賢才主義は、売官による出世をみとめなかったであろう。

いつのころからか曹嵩(そうすう)は、長子の操とはなれ、末子とくらしていたが、漢末の混乱期にあたって、陶謙(とうけん)という者にころされた。

信念はちがい、行動に反対はしても、肉親の情はたちきれぬものがある。

曹操は、父をころした陶謙をうらみ、復讐のいくさをおこした。

また、祖父や父の悪口をかいた陳琳(ちんりん)が、かれのもとに降参してきたとき、苦笑しながら言ったという。

「おれの悪口はいくら言ってもかまわぬが、先祖をひきあいに出さなくとも。」

曹操は機知にとみ、権謀をめぐらし、放蕩(ほうとう)で、素行のおさまらない少年であった。

いわゆる優等生型の子供ではない。

しかし人物批評にすぐれていた人びとは、かれを「治世の能臣(のうしん)、乱世の姦雄(かんゆう)」とか、

「天下まさにみだれんとす、命世(めいせい)の才(さい)にあらずんばすくうあたわず、よくこれを安んずるものは、それ君にあるか」などと評していた。

ところで、この姦雄という言葉は、かれの生涯をとおして、いやそれどころか、死んでから千七百年以上もたった現在にいたるまで、語りつがれている。

このような曹操観をうえつけたのは、小説『三国志演義(さんごくしえんぎ)』であり、中国の歌舞伎にでもあたる京劇(きょうげき)であった。

こうした小説や演劇のなかで、曹操は悪玉としてえがかれ、善玉の劉備や孔明や関羽や張飛をうきださせている。

『三国志演義』は元禄時代にわが国へ紹介され、のちに葛飾北斎がさし絵をかき、日本人のあいだにも悪玉としての曹操像を定着させていった。

しかし、こうした先入観をはなれて曹操をみると、かれは政治家として一流であり、また中国の文学史上に大きな足跡をのこした文化人でもあった。

曹操(そうそう)は陣中にあっても、かたときも手から書物をはなしたことがなかったと、子の曹丕(そうひ)のおもいで話の一節にある。

とくに曹操が兵法の書『孫子』にほどこした注は、いまでも重んぜられている。

兵法だけではなく、その座右には儒教の経典(けいてん)もおかれていた。さらに、おりにふれては詩をつくった。

そもそも曹操が生まれた後漢時代に、文学の主流をなすものは「賦(ふ)」であった。

賦は、はなやかな文字をつらね、韻(いん)をふんだ美文で、宮殿の壮大さ、狩猟の豪華さ、都市の繁栄などをつづる文学であった。

しかしこうした賦の性格は、技巧にはしり、形式美におちいり、むやみに難解な言葉をつかい、これを理解するには古典などによほど通じていなければならなかった。

こうした文学は、曹操のこのむところではない。かれは何によらず表面的、形式的なものをきらった。

曹操が創作した詩は、楽府(がふ)という詩形をとっている。

楽府は、やはり漢代におこなわれたが、それはいわば歌謡曲であり、民衆のかなしみやよろこびをうたうもので、作詞者はおおむね不明である。このよみびと知らずの楽府は、一句五言の形をしていた。

曹操は、この五言詩のかたちをとって詩をつくり、これに芸術性をあたえた。

五言詩を、知識人の従事するにたる文学として、みとめたわけである。

これが曹操の文学史上にはたした役割のひとつである。もうひとつは、文学を儒教の道徳主義から解放して、その独立をみとめたことである。

この仕事は、もちろん曹操ひとりのものではない。

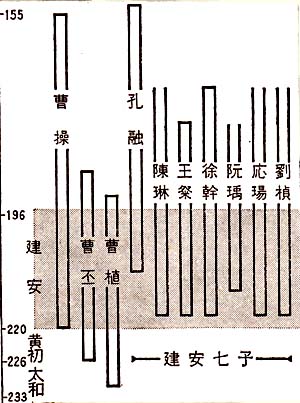

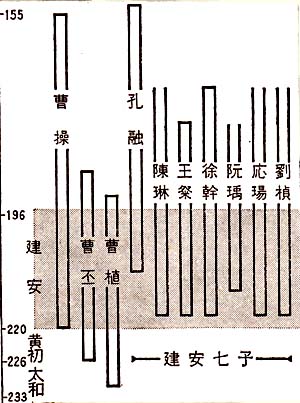

かれのふたりの子、曹丕(そうひ)と曹植(そうしょく)、そしてさらにかれらを取りまく建安七子とよばれる七人の人たちの力でもあった。

建安とは、後漢における最後の年号(一九六~二二〇)である。

いったい建安という時代は、漢帝国がたおれ、人びとは権威の失墜にたいする不安、うちつづく戦乱にたいする恐怖、未来への期待、こうした複雑な感情をいだいていたときである。

いっぽう、こういう変転の多い世のなかにあっても、人間というものはかわらない。

そこに人間性の探究がすすめられ、人間のかわりなき愛情がうたわれたのであった。

五言詩は賦にくらべると、抒情に適した詩形であった。

曹操の作として、もっとも有名なのは、「短歌行」と薤するものである。

『三国志演義』では、「曹操、槊(ほこ)を横たえて詩を賦す」というところで紹介され、一編の山場をなす。

すなわち、赤壁の戦をまえに船中に酒もりをして、よんだことになっている。

「酒に対しては、まさに歌うべし、人生いくばくぞ、たとえば朝(あした)の露のごとし、去りゆく日の苦(あや)しくも多き、」

と、ひとの世のはかなさをなげく語ではじまり、

「何をもってか憂を解かん、ただ杜康(とこう=洒のこと)あるのみ。」

と歌いつづける。酒はうれいを解決してくれるであろう。

しかしこの社会の混乱はどうか。じぶんは才能あるひとをさがしもとめ、天下の人びとの望をえていこうといって、

「周公は哈(ほ)を吐きしかば、天の下心を帰(よ)す」と、みずからを周公になぞらえる句でおさめた。

3 曹丕(そうひ)と曹植(そうしょく)

top

曹操には二十五人の男子があったという。女子の数はわからない。

この二十五人のなかで、皇后の卞(べん)氏がうんだのは四人であり、曹丕(文帝)と曹植は卞氏の子である。

そしてこのふたりが、いちばんできがよかった。

それともうひとり十三歳で死んだ曹冲(そうちゅう)が、操の自慢の子であった。

曹冲は、呉の国から象がおくられてきたとき、その体重をはかる方法を考えだした。

船に象をのせ、船が沈んだところにしるしをつけておく、ついで象のかわりにそのところまで石をつみこみ、あとで石の重さを合計すればよい、というのである。

五~六歳の子供がこう言ったのである。曹操はこの子が死んだとき、曹丕らをまえにして、

「これは、わたしにとって不幸であり、おまえたちには幸福である」といって泣いたという。

曹丕と曹植のふたりは、あらゆる面でライバルであった。

政治面では、父の後継者の地位をめぐってあらそった。

父の心は、いったんは弟にかたむいたが、結局のところ曹丕があとをつぎ、魏の初代皇帝になった。

また、かれらは文学の上でも、よき競争者であった。しかし詩作の面では、弟が兄をしのいだ。それだけではない。曹植は父をもふくめて、この時代の文人の最高峰であった。

植の詩人としての才能をしめすエピソードに「七歩の詩」がある。

ある日、兄が言った。七歩あるくあいだに、ひとつの詩をつくれ、と。弟はたちどころに詩をつくった。 |

魏の文帝=曹丕(閻立本)

|

「豆を煮て、もって羹(あつもの)となし、豉(みそ)をこして、もって汁となす。

萁(まめがら)は釜の下にありて燃え、豆は釜の中にありて泣く、もとこれ同根より生ずるに、相煮るのなんとはなはだ急なる。」 |

兄弟なかの悪いことをも諷刺しているといわれる。

それで兄は、これをみて恥じたという。また兄弟は、ある女性をなかにしてあらそった。

その女性は袁紹(えんしょう)の息子の嫁で、甄(しん)氏という。

絶世の美女で、じつは父の曹操もひそかに目をつけていた。

最後に甄氏は曹丕の妃となり、やがてなくなった。

曹植の「洛神の賦」は、洛水の女神にことよせて、いまは亡き女性へ、永遠(とわ)のあこがれと思慕をうたったとされている。「洛神の賦」は、漢代の賦の形式によったものであった。

五言詩としても、風に吹かれてころがり飛ばされてゆく蓬(よもぎ)にたとえて、自分が兄によってつぎつぎに領地をうつされることをうたった「吁嗟(うさ)篇」、子ができないためにすてられた妻の心をよんだ「棄婦(きふ)篇」、流浪の作者が故郷をおもう情をうたった「情詩」、旅にでた夫をおもう「七哀(しちあい)」など、かずかずの名作をのこしている。

ただ、曹植の詩には、言葉の表面だけの意味では解釈できないものが多い。

そこにはかならず比喩があり、かれの本心がかくされているとされるので、きわめてむずかしい。

とくに兄との関係にひっかけての作が多いから、やっかいである。

| 「南国によき人あり、容華は桃李のごとし、朝(あした)に江北の岸にあそび、夕(ゆうべ)に瀟湘(しょうしょう)のなぎさにやどる。時俗は朱顔をかろんず、誰(た)がためにか皓歯(こうし)をひらかん、俛仰(ふぎょう)して歳まさに暮れなんとす、栄耀は久しく恃(たの)みがたし。」(雑詩) |

この詩は、美人がひとに見むきもされず、老いてゆくのをなげいた詩なのだが、美人こそ実は曹植であり、兄と合わずに不遇にあるのをなげく、というたぐいである。

いっぽう曹丕は、詩作においてこそ弟に一歩をゆずったが、中国における最初の文学評論たる『典論(てんろん)』の作者として、やはり文学史の上に欠くことはできない。

詩も父より上というのが、のちの六朝(りくちょう)時代の評価である。『典論』論文篇に、

「文章は経国の大業、不朽の盛事なり、年寿は時あってつき、栄華はその身にとどまる。二者必至の常期あり、いまだ文章の無窮になるにしかず」

と述べているのは、文学の独立宣言などといわれる。

ところで、この典論の自序は曹丕の自叙伝でもある。

それによると曹操は、曹丕に五~六歳のころから武芸をならわせて、また詩経と論語を暗誦させ、五経・史記・漢書(かんじょ)・諸子百家の書にいたるまで、勉強するように命じていたのであった。

4 建安の七子 top

建安二十三年(二一七)、疫病がはやって、たくさんのひとが死んだ。

そのなかには、王粲(おうさん)・陳琳(ちんりん)・徐幹(じょかん)・応瑒(おうとう)・劉楨(りゅうてい)の五人の文士がふくまれている。

曹丕は知人たちに、そのことをかなしむ手紙をおくっているが、この五人に孔融(こうゆう)・阮瑀(げんう)の二人をくわえたのが、建安の七子である。あるいは曹操の根拠地の鄴(ぎょう)の名をとって、鄴下の七子ともよばれる。

この七人はいずれも個性あふれ、いかにも建安期を代表する人びとであった。

そのなかでいちばんの年長は、おそらく孔融(こうゆう)であろう。

孔子二十世の孫にあたる。

子供のときから、その神童ぶりを称せられていた。

「ちいさいときに利口なものは、大きくなってかならずりっぱな人間になるとはかぎらない」といわれた孔融少年は、ただちにやりかえした。

「ではおじさん、あなたはさぞかし神童だったのでしょうね。」

孔融は気ぐらいがたかく、つむじまがりで、偽悪家のところがあった。

世のなかの道徳にもなんとなく反対したくなる。このような風潮は魏(ぎ)から晋(しん)にかけて流行したが、孔融はその先駆者といえよう。

しかし曹操は、このような人物を必ずしもこのまない。

人気があるし、文章も上手だったので、部下にしておいたが、やがて大逆無道の罪をきせて殺してしまった。

この孔融を別格として、ほかの六人はほぽ同年齢であったのだろうが、いちばんはやく死んだのが阮瑀(げんう)である。 |

|

檄文(げきぶん)の作家としてすぐれていた。その子が竹林の七賢を代表する阮籍(げんせき)である。

瑀(う)の妻は、はやく夫に死なれたので、子供をかかえて苦労し、自殺をはかったこともある。

曹丕兄弟の作のなかには、彼女をなぐさめる詩が見られる。

陳琳(ちんりん)もやはり檄文を得意とした。

袁紹(えんしょう)にしたがっていたときは、曹操の悪口をさんざんにいったし、曹操の部下になると、こんどはほめる。

人格の上では感心できないが、こういう人は世間に多い。

王粲(おうさん)は記憶力のよい人で、魏の制度をつくるときには、その博識ぶりを役だてた。

文学の面でも、その特長をいかして「登楼賦」というのが有名である。

建安七子のなかで、いちばんの人格者は徐幹(じょかん)であった。

曹丕は、かれを恬淡(てんたん)無欲な人で、君子とはこういう人のことをいうのか、とほめている。

儒教をまなんで、思想家として『中論』をあらわした。文学作品の現存するものはすくないが、王粲とともに賦の名手であったとされる。

五言詩としては、遠くはなれた夫をおもう妻の心を、こまやかにつづった「室思」がある。

その一節――「山は高くそびえ、道ははるかである。あなたが旅立たれた日は、もう遠くに去った。

心はむすぼうれ、急に年をとったような気がする。人がこの世に生まれたのは、春の終わりの華のようだ。」

応瑒(おうとう)の家も、文化人の一家であった。弟の応璩(おうきょ)も、建安七子にこそはいっていないが、この時代を代表する詩人である。

そして劉楨(りょうてい)は、曹丕が『典論』のなかで、「壮にして密ならず」と批評している。

礼法にとらわれない、自由なふるまいが多い人であった。

建安七子は、このようにひとりひとりが、独自の雰囲気をもっている。

曹操はこれらの人をあつめて、自由に活躍させ、また文学についての討論をおこなわせた。

そうしたなかから、あたらしい文学がそだっていったのである。

5 何晏(かあん)と王弼(おうひつ)

top

何晏(かあん)は曹操の子ではないが、実子のようなあつかいをうけて、曹丕兄弟たちと、おなじ邸内で育てられた。

母親が曹操の夫人になったので、つれ子として養われたのである。

年は曹丕と曹植のあいだぐらいであった。

曹丕は、何晏があまりわがままいっぱいにふるまうので、これをきらって、「仮子(かし)、仮子」とよび、ぜったいに名前をよばなかったという。

いかにも曹丕らしい話である。しかも何晏は成長すると、おしゃれな青年になった。

いつもおしろいを手からはなさず、自分の影にも気をつけてあるいたというほどであった。

何晏は、この時代の学問や思想に、あたらしい面をひらいた。老荘の思想をこのみ、老荘の万物の根本は「無」であるとする説に傾倒した。

そして経書の解釈に、この老荘思想をとりいれようとしたのである。

何晏が中心になって編述された『論語集解(しっかい)』は、それまでの多くの学者の論語についての解釈をあつめたものである。

そのなかにおさめられている何晏の解釈には、老荘的傾向が多いことは否定できない。

何晏がその才能をみとめた人に王弼(おうひつ)がいる。

この人は十余歳で老荘をこのんだという。魏の朝廷で曹爽(そうそう)が政治の実権をにぎった時代に、何晏が官吏任用の責任者になった。

王弼もそのとき政界に登場したが、実務の才能にとぼしく、失敗した。

しかし王弼が二十四歳の若さで病死するまでに書きのこした『老子注』と『周易注』は、いずれも老荘的立場からなされたもので、今日にいたるまでその価値はうしなわれていない。

この何晏と王弼のふたりが、正始(せいし)の時代(二四〇年代)に聖人とその感情を主題としておこなった談論は、正始(せいし)の音(おん)として、清談の古典とあがめられている。

このとき何晏は「聖人に喜怒哀楽なし」といい、王弼は「聖人も感情の面では凡人と変わりはない。

ちがうのは精神なのだ」と主張した。

このように清談とは、ひとつのテーマについて、賛成と反対の立場から議論するものであった。

top

**************************************** |