|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18

17 トルコ帝国

1 オルホン碑文

top

モンゴルの北方(イエニセイ川の上流)に、ふしぎな文字でしるされた碑文があることは、すでに十八世紀の前半、ヨーロッパ人に知られていた。

碑文の写生図も、発表されていた。

しかし、この碑文がいつごろ建てられたものか、どういうことが書かれているのか、ということについては、なにしろ字が読めないのであるから、いっこうにわがらなかった。

そうして十九世紀の末をむかえた。ロシアの考古学者(ヤドリンツェフ)は、オルホン川の流域において、また別の碑文を発見した(一八八九)。

そのうちの二つには、ふしぎな文字のほか、漢文もきざまれている。

モンゴルの碑文は、にわかに学界の関心をよんだ。

あくる年にはフィンランドの探検隊が、そのまた翌年にはロシアの探検隊が、オルホン川の現地に派遣された。

碑文は完全な写真によって、学界に提供されるにいたった。

学者たちは、この未知の文字にとりくんだ。

そして、はじめて解読に成功したのが、デンマークの言語学者、トムセンである。

一八九三年の末、トムセンは「オルホン碑文の解説」を発表した(のち、完全な報告書を一八九六年に刊行している。なお、三時期法を提唱した考古学者トムセンとは別人)。

碑文におけるふしぎな文字は、ふるいトルコ語をしるしたものであった。

それが建てられたのは、漢文でしるされた部分に、一つは「開元二十年」とあるところから、唐の玄宗の時代(七三二)であることが知られる。

この碑はキュル・テギンという人の功績をたたえたもので、漢字では「闕特勤(キュル・テギン)之碑」としるされた。

もう一つは「吐枷可汗(ビルゲ・ハガン)之碑」であって、これは開元二十三年(七三五)に建てられたことがわかる。

そうすると碑文の文字は、じつに八世紀のトルコ語であった。

それまでトルコ語のもっとも古い文献としては、十一世紀なかごろのものが知られていたにすぎない。

トルコ語の歴史は、さらに三百年もさかのぼることができたのである。

日本語にしても、その構造や単語が完全にわかるのは、八世紀(奈良時代)のことである。

古事記や万葉集によって、私たちは古代の日本語を知ることができた。

となりの朝鮮語は、十五世紀から後にならないと、完全にはわからない。

固有の文字がなかったからである。

モンゴル語にしても、十三世紀になって、はじめて文字が用いられる。

英語のばあいも、その最古の文学とされる「ベーオウルフ」が成立したのは、八世紀の末であった。

フランス語の最古の文献は九世紀なかばのものである。

このように見てくれば、八世紀のトルコ語の碑文が、いかに貴重なものであるか、わかるであろう。

ところで碑文の建てられたころ、トルコ人は中国の文字で「突厥(とっけつ)」と記されていた。

トルコの正しい音はテュルク(Turk)であり、その複数形はテュルキュト(Turkud)である。

「突厥」という語は、複数形をうつしたものにちがいない。

したがって突厥というのは、私たちがトルコとよんでいるのと、まったく同じ言葉なのである。 |

闕特勤(キュル・テギン)之碑

|

2 突厥(トルコ)帝国の興亡 top

|

|

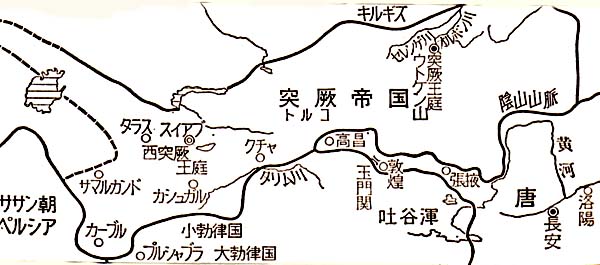

トルコ人が、いまのモンゴル高原に統一帝国を建てたのは、六世紀のなかばであった。

この帝国が中国人から「突厥」とよばれたのである。

おりから中国は、南北朝時代の末期にあたっている。

トルコの族長たる土門(トメン)は、北朝の諸国と通交し、みずからイリ・ハガン(伊利・可汗)と号した。

国をたもつ王、という意味である。

一代において立った木扞可汗(もくかん・ハガン)は、その勢力を四方にひろげる。

いまや突厥は中央アジア(西域)の諸国を制圧し、ソグド人の商人を保護して、その市場を独占した。

さらに東ヨーロッパのビザンチン帝国にもよしみを通じて、東西をむすぶ貿易に巨利をえたのであった。

しかし大きな発展は、かえって分裂をまねいた。

六世紀の末には内紛がおこって、東西にハガンがならび立つ(五八三)。

おりから中国では、隋がおこった。

隋は突厥に対して強硬策をとり、その入寇を撃退するいっぽう、内紛を利用して、たくみに離間をはかった。

かくて東ハガンは隋に朝貢するにいたる。

その後も突厥の国内には内紛がつづいたが、七世紀の初め、隋末の大乱に乗じて、ふたたび勢いをもりかえした。

唐の高祖も、建国の当初にあたっては、突厥のハガンにあつく幣物(へいもつ)をおくって、その意をむかえたほどであった。

東西の両突厥とも、呼応して大きな勢力となったのである。

ことに西突厥は、中央アジアの交通路をおさえたほか、西はクシャーンやペルシアをも服属させ、まさしく西域の覇者であった。

いっぼう唐の帝国も、勢力ますますさかんである。

北は東突厥を圧し、西は西域の経略をすすめていった。

その威勢のまえには、さしもの突厥帝国もしだいに押されてゆく。

ついに東突厥は、太宗の貞観三年(六三〇)、唐の攻撃と、領内のトルコ諸部の反乱のために、瓦解した。

これより唐の勢力は、遠く西域へと伸ばされる。

そして西域の諸国がまったく唐に服するや、西突厥もその経済的地盤をうしなって、これまた崩壊したのであった(六四〇年代)。

それから五十年、突厥すなわちトルコ人は、唐に服属の状態をつづけていた。

しかし高宗の末年におよび、モンゴルにいたトルコ人のあいだには、ふたたび勃興(ぼっこう)の気運がまきおこる。

トルコ諸部は団結して、ハガン(可汗)を立てた。すなわち東突厥が復興したのである。

オルホン碑文によれば、再興の祖たるクトルクは、四十七回出征して、二十回たたかったという。

あるいは唐と十七回、東方の契丹(きったん)と七回たたかった、ともいう。

クトルクは、みずからイルテリシュ・ハガン、すなわち、国あつめたる可汗、と称した。

クトルクのあとは、弟のカパガン・ハガンがついだ。

唐では則天武后の時代である。突厥の勢力はいよいよ強大であった。

カバガンが死ぬと(七一六、開元四年)、ハガンの位をめぐって争いがおきる。

そのとき、クトルタの子のキュル・テギン(闕特勤)は、兄を立ててハガンとし、みずから軍事の実権をにぎった。

このハガンが、ビルゲ・ハガン(賢明なる可汗の意)である。

オルホン碑文のうち、もっとも重要な二つの碑は、すなわちビルゲ・ハガンと、キュル・テギンの功績をたたえて建てられたものであった。

しかし、この東突厥も、ビルゲの死後はふるわない。

一族のあらそいに加えて、トルコ諸族の反乱もあいつぎ、ついに八世紀なかばにはほろび去った(七四五)。

3 西域をめぐって top

突厥にかわってモンゴル高原の主となったのは、おなじトルコ人のウイグル族であった。

中国人はウイグルのことを「回訖(かいきつ)」あるいは「回鶻(かいこく)」と記した。

たまたま唐では、玄宗の天宝年間にあたっている。かの楊貴妃が、玄宗の寵愛をえた時期であった。

このころ唐の帝国は、西方において大きな遠征を、いくたびもおこなっている。

その主役をつとめたのが、高句麗人の将軍たる高仙芝(こうせんし)であった。

チベットにあった吐蕃(とばん)国が、西域の地をねらっていた。

吐蕃はパミール高原に進出し、北インドの国(小勃律王国)とむすんで、唐とパミール以西との交通を遮断した。

玄宗は、たびたび遠征の軍をつかねしたが、成功しない。そこで起用されたのが、高仙芝であった。

天宝六載(七四七)、高仙芝は一万の兵をひきいて西へむかった。

パミールをこえ、それより東南にくだって北インドに達する。

ついに国王夫妻をとらえて凱旋した。

まさしく万里の山河をこえての遠征であった。

のちに探検家アウレル・スタインは、この進軍路を実地にしらべた結果、高仙芝のことを「東洋のハンニバル」とたたえた。

こうして高仙芝は、西域(安西四鎮)の節度使となった。

つづいて直面したのが、東進してきたイスラムの勢力である。

七世紀の後半から、ウマイヤ朝のもとに統一されたイスラム勢力は、しきりに東方をうかがった。

かくてソグド地方に進出し、西突厥とのあいだに、タシケントやサマルカンドなどの都市の奪還をくりかえす。

しかも高仙芝が西域の節度使となったころ、イスラム勢力もトルコ人もその内部の事情によって、ソグドから兵を引いていた。

好機であった。天宝九載(七五〇)、高仙芝は西へすすんだ。

タシケントに攻めいり、たちまちにして占領した。

国王は降伏し、町は兵士たちによってふみあらされた。

しかも敗残の国王は、はるばると長安の都に送られる。

それを高仙芝は、玄宗のまえで斬りすてた。

王子のひとりはサマルカンドにのがれた。そして亡国の状をうったえた。

おりしもイスラムのがわにあっては、アッバース朝が建てられたところである。

ただちに大軍をもって、唐の勢力を討とうということになった。

これを知って、高仙芝も西へ軍をすすめた。

七五一年の夏、両軍はタラス川のほとりでむかいあった。

唐とイスラム勢力と、西域における覇権をかけての決戦が、こうしてはじまった。

しかも唐軍は、大敗をこうむったのである。高仙芝の士卒は、あるいは殺され(五万)、あるいは捕えられた(二万)。

この捕虜のなかに、紙をつくる職人がいた。まだ西の地方では、紙の製法を知らない。

そこで捕虜の職人をむかえてサマルカンドの製紙場がつくられた。

紙の製法は、それよりアッバース朝の都のバグダードへ、さらにカイロへ、と伝えられる。

タラスの決戦は、製紙法を西へ伝えるという結果をも、もたらしたのであった。

さて高仙芝は、この敗戦をまともには報告しなかったのであろうか。

やがて長安へもどり、なお大将軍として威勢をふるった。

しかし安禄山の反乱のとき、作戦をあやまって玄宗のいかりにふれ、ついに斬られたのである(七五五)。

安祿山の乱は、唐の朝廷をゆり動かしただけではない。

唐の国内のみだれに乗じて、吐蕃は東北方に進出した。

そして河西(黄河の西)の地方を占拠した。

一時は長安の都まで攻略したほどのいきおいであった。

こうして唐は、西域へすすむ道を断たれたのである。

それだけではない。国内の反乱をしずめるために、唐はウイグルの力を借りなければならなかった。

4 トルキスタンの成立 top

|

ウイグル帝国は八世紀の後半から、九世紀のはじめにかけて、大いに栄えた。

とくに八世紀の後半においては、たまたま唐は大乱にみまわれている。

いわゆる安史の乱である。唐の朝廷はウイグルに援兵をもとめた。

ウイグルの兵は、たびたび唐の国内に出動する。長安にも、洛陽にもおもむいた。

モンゴルの草原にそだった遊牧の民も、こうして中国の文化を、ぞんぶんに味わったのであった。

つづいてウイグルは、西方にむかっても、その勢力をひろげた。

それは軍事上の発展だけではない。

注目すべきものは、東西をむすぶ貿易の発展であった。ソグドの商人が大いに活躍する。

ウイグル帝国のなかにあって、ソグド人たちは貿易に従事し、また西方の文化や技術を、この国につたえた。

こうしてウイグルの領内には、中国から、そしてイラン地方から、さかんに文化が流れこんだのであった。

いまや草原のなかに、都市までも建設せられた。

もちろんウイグル人の大部分は、むかしと同じように遊牧の生活をいとなみ、移動することが可能なテント式の住居にくらしていた。

しかしそれとは別に、都市において定住の生活をいとなむ者もあらわれたのであった。

ハガンの宮殿も建てられた。さまざまの宗教のために、寺院も建てられた。

東西からもたらされる物資を交易するために、市場もつくられた。

もはやウイグルの一部のものは、まさしく文明の民であった。

しかし帝国そのものの命脈は、意外にもあっけなかったのである。

九世紀になると、ハガンの位をめぐって、うちわの争いがはげしくなった。

おのおの国外から、軍隊をひきいれて抗争する。これが帝国のいのちとりとなった。

そして八三九年、北方からキルギス(やはりトルコ種)の軍がはいりこんでくるにおよび、ついに帝国はほろぼされたのである。

モンゴル高原における覇権も、百年でおわった。

ウイグルの人々は、四方に散った。南へ走って唐の北辺にいたったものは、やがて唐の帝国に服属した。

西方へ走ったものは、甘粛の地にはいりこんだ。そして、その地にあたらしい政権を建てた。

中国人からは、甘(かん)州回鶻(ウイグル)、沙(さ)州回鶻などとよばれた。

沙州とは、敦煌(とんこう)のことである。

有名な石窟のある敦煌にも、ウイグル人が住むようになったのであった。

西へ走ったものは、中央アジア、すなわち西域の地へはいりこむ。

そこは、むかしからアーリヤ人の住地であった。

その人々を征服して、ウイグル人は各地に政権を建てる。

もはやウイグル人も、遊牧の生活をすてた。

ふるくから文明のさかえた都市に、支配者としてのぞみ、定住の生活にはいった。

すでに、みずからも文明の域に達していたウイグル人は、アーリヤ人の文化に吸収されてしまうこともなかった。

独白の文化をきずいてゆくことが、できたのである。

こうして西域は、ウイグル人の土地と化していった。

トルキスタンという称呼も、ここに由来する。それはトルコ人の土地、という意味である。

九世紀のなかば以後、ウイグル人たちが住むようになって、はじめて中央アジアはトルコ人の土地となったのであった。

その形勢は、現在までつづいている。

のち十八世紀のなかばになって、清(しん)朝は中央アジアの東半を征服した。

新しくひらいた土地という意味で「新疆(しんきょう)」と名づけた。

その住民は八割までがウイグル人である。漢字で書けば、回鶻人である。よって回族とよばれる。

いま、中華人民共和国においては、ここを新疆(しんきょう)回鶻(ウイグル)自治区となし、ウイグル人の自治をみとめている。

またウイグル人の住地には、西方からイスラム教がはいりこんでくる。

そうしてウイグル人の多くは、イスラム教の信者となった。

そうして、さらに中国ヘイスラム教が伝えられると、これを中国人は、回鶻(ウィグル)人の信ずる教えと見なした。

イスラム教のことを「回教」というのは、ここから生まれたわけである。

トルキスタンの西半は、ロシア帝国の領土となった。

それは、いまのソビエト連邦にひきつがれた。

ソ連は十五の共和国をもって構成されているが、そのうちトルキスタンに五つの共和国があり、いずれも主要な住民はトルコ族に属する。

こうして現在においても、トルキスタンの地は中国領とソ連領をふくめて、まさしくトルコ人の土地とよばれるのに、ふさわしい。

その起源が、ウイグルの西遷によるものであった。

トルコ人は、ウイグル帝国の崩壊によって、モンゴル高原の故地をすてた。

しかし、その後はトルキスタンから、西アジアの一帯にひろがる。

そうしてトルコ人の一部はイスラム圈のなかにおいて、めきめきと頭角をあらわした。

十一世紀にはセルジューク帝国が建てられ、ヨーロッパのキリスト教国をなやまして、十字軍とたたかった。

さらに十三世紀の後半には、小アジアを本拠としてオスマン帝国が建てられた。

それはアフリカの北部から、バルカン半島にまで進出し、三大陸にまたがる領土をひらいたのである。

top

**************************************** |