|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

4 魏(ぎ)より晋(しん)へ

1 禅譲の革命 top

魏の咸煕(かんき)二年(二六六)十二月、洛陽の南郊にもうけられた祭壇のまえに、数万の人があつまっていた。

大臣や将軍たちにまじって、南匈奴(きょうど)の単于(ぜんう)や、そのほかの異民族の人たちの顔もみえる。

この日、柴のうえに犠牲(動物)をおいて焼き、上帝をまつる報告祭がおこなわれるのである。魏から晋への王朝の交替が報告され、長年にわたる魏晋の革命劇は幕をとじる。

この年の十一月、魏の元帝は天命がすでに魏を去って、司馬氏に革(あらた)まったことを知った。元帝は司馬炎(しばえん)にむかい、天命にしたがって皇帝の位につくことを命じた。

これをきいて司馬炎は、つつしんで辞退した。

これに対し、魏の大臣たちもまた、帝位につくことをすすめた。

司馬炎は辞退しきれず、ついに帝位につくことを承知したのである。

十二月にはいって、元帝は祭壇を洛陽の南郊にもうけることを命じた。

それとともに、皇帝の璽(じ=しるし)を司馬炎のもとにとどけさせた。

一日おいて元帝は、洛陽の東にある金墉(きんよう)城にひきこもり、そしてまた一日おいて、この報告祭の日がきたのである。

司馬炎がうやうやしく読みあげた祭文は、「天命にしたがい、衆望にこたえる」とむすばれていた。

このあと、司馬炎すなわち晋の武帝は、即位の詔(みことのり)を発した。

ついで大赦(たいしゃ)令が出され、また年号は泰始(たいし)とさだめるむねが発表された。そのほか、むこう一年間の租税の免除などの令も発布された。

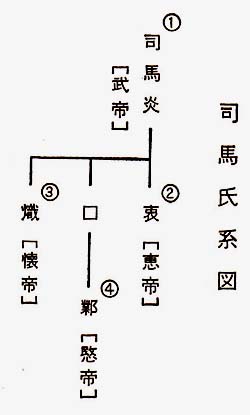

あくる日は司馬氏の祖先への報告、祖父の司馬懿(い)に宣帝、伯父の司馬師に景帝、父の司馬昭に文帝の諡号(しごう)をおくり、また一族の封建をおこなって、あたらしい人事を発表した。こうして晋の王朝が誕生した。 |

|

この咸煕(かんき)二年十二月におこなわれた王朝の交替劇においては、ただのひとりも血をながした人はいない。

政権の授受はまったく平和のうちにおわった。すでに後漢から魏への交替のときにも、この方法はとられている。

こういう政権の交替を「禅譲(ぜんじょう)」とよぶ、理想の政権交替であり、聖天子たる尭(ぎょう)舜(しゅん)の時代に実行されたものであったのが、いまの世に復活した、というわけである。

この後も禅譲の方法は、ながく受けつがれていった。

しかし王朝の交替が、一滴の血をもみずにおこなわれたと早合点してはならない。

咸煕二年の十一月から十二月にかけてのできごとは、つまるところ、芝居なのである。

魏から晋へ王朝の交替をするのだという筋書は、あらかじめきまっていた。

しかし、その筋書ができるまでには、ながい年月にわたる争いがあり、どれだけの人が血をながし、命をうしなったことか。禅譲の背後にも、やはりたくさんの流血があった。

2 琅邪(ろうや)の王氏

top

あたらしく発表された晋朝の大臣名簿のなかに、七十歳をこえた王祥(おうしょう)が太保(たいほ)に任ぜられて、その名を見せている。

王祥は母親がはやく死んだので、継母にそだてられた。

ところが、この継母がいじわるで、しょっちゅう難題をふきかける。真冬に鯉がたべたいという。

祥ははだかになって、池に張りつめた氷をあたため、鯉をとってたべさせた。

こんどは黄雀(こうじゃく)の焼き鳥がほしいという。黄雀はそう簡単に手にはいらない。

すると祥の孝行の徳にかんじて、たちまち黄雀が数十羽とびこんできた。二十四孝の物語のひとつである。

王祥は山東の琅邪(ろうや)の出身であったが、後漢末に、混乱をさけて南にのがれていた。

そのうちに親孝行であるというので召し出され、魏(ぎ)につかえ、曹髦(そうぼう=廃帝)擁立に功績をあげ、司空から太尉へとのぼっていった。

その腹ちがいの弟が王覧である。

たいへんな兄おもいで、兄が母親からいじめられていると、いつも兄をかばっていた。

酒や食べものも、かならずさきに毒味をするので、継母も王祥を毒殺することをあきらめた。

弟が兄によくつかえるということは、親孝行とならんで、儒教における最高の道徳であった。

王祥兄弟は、この道徳をまもったので出世し、後世に琅邪の王氏という、南北朝時代を通じて一流中の一流貴族になる基礎をきずいたのであった。

この時代は、曹操のように賢才主義をとって、儒教の偽善性をきらうものがあり、また竹林の七賢などに代表されるように、儒教のかたくるしい枠をうち破る行動にでるものもあった。

しかし四百年ちかくつづいた儒教主義は、そうたやすく打破されるものでなかった。

後漢末からの地方の名族たる司馬氏が王朝をひらき、親孝行の評判たかい王祥兄弟がその下にいる。

その王氏が貴族として成長していくスタートが、このころに切られたわけであった。

3 太原の王氏 top

琅邪(ろうや)の王氏とならぶ名族に、太原(たいげん)の王氏がある。

琅邪は山東省、太原は山西省であるから、東西の両大関とでもいうところであろうか。

太原の王氏は魏の時代に、王昶(ちょう)が高官にのぼった。

かれには王祥兄弟のような逸話はないが、子供や甥たちに、そのころ流行の浮華に走らぬように気をつけること、親孝行をすること、一時の利に目がくらんで人の道をふみはずしてはならないなどと、いましめていた。

その子の王渾は、はじめ曹爽(そう)につかえ、司馬懿(い)のクーデター以後はその下についていた。

さて晋は魏から位をゆずられて、あたらしい王朝をひらいたとはいえ、まだ呉が南方に独立をたもっている。

そこで王渾は、呉との国境ちかくに派遣された。やがて呉をほろぼすときの用意のためであった。

もっとも晋の朝廷では、呉をうつことに熱心でない者が多い。

いっぽうには、さかんに南進を説く人びとがありながら、むなしく年月をすごしていた。

最後に、武帝(司馬炎)みずから征呉にふみきる。

咸寧(かんねい)五年(二七九)十一月、晋の大軍は諸方からいっせいに攻めこんだ。

こうして翌年(二八〇)三月には、呉の都の建業をおとしいれる。呉はほろび、晋は中国の全土を支配することになった。

このときの出陣にあたって、王渾は戦機をうしない、たいした働きをしめしていない。

しかし武帝は、王渾がながいあいだ国境の地方にいた功績をたたえた。

やがて王渾の官は司徒(しと)にのぽり、太原の王氏の地位を不動のものとする。

王渾の子を王済(さい)という。スタイルがよくて、学問も武芸もできる青年であった。

ただし学問といっても儒学でなく、そのころ流行していた老荘思想である。

その妻は、武帝の娘の常山公主であった。武帝の別の娘は、琅邪の王敦(おうとん)にとついでいる。

このように帝室と貴族とは、たがいに婚姻関係でむすばれていた。

さて王済は二十歳のとき、はじめて官界にでた。

これを起家(きか)という。初任の官は中書郎(ちゅうしょろう)であった。

中書郎は、いわば秘書課員であり、異例の抜擢といわねばならぬ。

その官品は五品であるから、郷品一品にあげられたのであろう。

この官品とか、郷品とかいうのは、九品(きゅうひん)官人法にもとづくものである。

九品の法は、魏の文帝のときに制定された。

あらかじめ官職を一品から九品に分けておき(官品)、人物をその才能によって、一品から九品まで順位をつけ(郷品)、郷品にふさわしい官品から起家させる。

ふつうは、郷品より四品下に相当する官品に任ぜられるのである。

王済が郷品一品にあげられたのは、かれの才能がすぐれていたためであろうが、王渾の子であり、武帝の女婿(じょせい)であるということが、有利な条件として作用したにちがいない。

このように九品官人法は、家柄を中心に動くようになり、貴族制を確立するのに大きな役割をはたした。

王済はおもいのままに行動し、人をきずつけるようなことも、平気で口にした。

そこで排斥をこうむり、はなばなしいスタートをきりながら、やがて引退せねばならなくなった。

ところで晋代とても、おもな産業は農業である。そこで土地制度として、占田(せんでん)法や課田(かでん)法を採用した。

課田とは、おそらく農民を募集して、戦乱による無主の土地や国有地を、わりつけて耕作させたものであろう。

男子は五十畝、女子は二十畝となっている。占田は土地所有の最高を制限したもので、男子七十畝、女子三十畝、つまり一組の夫婦が百畝=一頃(けい)とさだめられた。

一頃というひろさは、中国では古くから一組の夫婦が耕作するのに適した面積とされている。

しかし、この百畝というのは庶民のばあいであって、べつに官品による占田数が規定された。

貴族や豪族は、おおむね官職についたのであるから、その官品に応じて大土地の所有がみとめられたことになる。

太原の王氏のばあい、王渾(こん)は一品官である司徒にのぼったから、規定によって五十頃はみとめられる。

もちろんそのほかに、合法または非合法による土地の集中をおこない、またさまざまの事業をしたであろう。

王済が排斥されて朝廷から去り、洛陽の北の北芒(ほくぼう)山に隠居したとき、そこを人びとは金谷(きんこく)とよんだ。

そこでの生活は、羊の乳でつくったヨーグルトを、ガラスの器にいれてのみ、人間の乳でそだてた豚の蒸し焼きを食べるなど、ぜいたくきわまるものであった。

王済の同郷の友人に、孫楚(せんそ)という人がいた。

孫楚は才能があったが、ごうまんで、ひとを人と思わぬふるまいがあった。

しかし、どうしたものか、王済の才能をみとめていた。王済もまた、孫楚をたかく評価していた。

孫楚が、あるとき王済にむかって「石に枕(まくら)し、流れに漱(くちすす)ぐ(枕石激流)」というべきところを、まちがえて「石に漱ぎ流れに枕す(激石枕流)」といってしまった。

王済が、それはあべこべだろうというと、孫楚は強情にも「流れに枕するのは耳を洗いたいから、石に漱ぐのは歯を丈夫にしたいからだ」とがんばった(夏目漱石の号は、これが典拠である)。

王済は父より先に死んだ。孫楚は、くやみにゆくと、棺の前で、

「きみはいつも、私がするロバの鳴き声のまねをよろこんだものだった。きみのためにそれをしよう。」

と言って、ロバの鳴きまねをした。あまりにもよく似ていたので、まわりの人びとがどっと笑った。すると孫楚は言った。

「おまえたちが死なないで、王済が死ぬとは。」

またも人びとをおこらせた。いったい、葬式にいってロバの鳴きまねをするなどとは、不謹慎な、無礼なことである。

それを平気でやり、人びとがまた語りつたえる。そういうところに当時の風潮をみることができよう。

4 竹林の七賢 top

正始の時代(二四〇年代)に何晏(かあん)と王弼(おうひつ)がおこなった談論は、清談の古典といわれている。

すぐひきつづいて二五〇年代には、いわゆる竹林七賢があらわれ、さらに時代を追って、清談はさかんにおこなわれるようになる。

清談とは、むかいあった二人が、一定のテーマをめぐって談論をたたかわすものである。

テーマとしては「無」や「性」があつかわれ、人間とはなんぞやということが追求される。

のちには仏教思想もこのんであつかわれるようになった。

また清談といえば、竹やぶのなかで、俗事をはなれて談論をした竹林七賢がおもいだされるであろう。

竹林七賢とは、阮籍(げんせき)・插康(けいこう)・山濤(さんとう)・王戎(おうじゅう)・向秀(きょうしゅう)・阮咸(げんかん)・劉伶(りゅうれい)をさす。このなかで、王戎はいちばん若く、俗臭ぷんぷんたるものを感じさせる。

かれは琅邪の王氏の一員であり、子供のころから神童としての名がたかかった。

ある日、道ばたで友だちといっしょに遊んでいると、一本の李(すもも)の木があり、おいしそうな実がなっている。

友だちはあらそってこの実をとろうとするが、王戎だけは手を出さない。

なぜお前だけは実をとらないのか、とたずねると、

「あの李は、だれにも取れるところにありながら、いままで実がのこっているのは、きっと、熟れていないからだ。だから私は取らないのです。」

と答えた。はたして、そのとおりだったという。

ここにみられるような、子供らしからぬ合理的な判断力は、おとなになってからもじゅうぶんに発揮され、かれを王済とは反対に、けちの代表にしたてあげた。

娘に金をかしても、その金がかえってくるまでは、娘の顔をみるといつも不機嫌であった。

毎晩、妻と灯火の下で、証文の整理をし、そろばんをはじくのをたのしみにしていた。

王戎が洛陽付近にもっていた、邸宅や僮僕(どうぼく)や美田や水車の類は、だれのよりも多かったという。

琅邪の王氏として、官界にも重きをなし、官は三公(一品)にのぼった。

その間、複雑な官界をかれ一流の計算でのりきった。

このように王戎は、富をたくわえ、政界にもでて高官にのぼったため、竹林の七賢のなかでは俗人あつかいにされるわけである。

王戎が清談に熱心になったのは、世のなかのわずらわしさをさける手段にしていたということもあろう。

もちろん才能にもめぐまれ、十五歳にして阮籍(げんせき)にみいだされて、七賢の仲間いりをさせてもらってから、七十二歳で死ぬまで、すぐれた才知をやわらかな談論でつつみ、清談の重鎮とあおがれていた。

いとこにあたる王衍(えん)は、王戎より二十歳ほど年下であったが、やはり清談の大家であった。

じぶんの家にサロンをひらき、毎日のように清談をおこなっており、王戎もよくその席に顔を出していた。

そして王衍は晋の丞相にまでのぼったが、そのとき晋がいったんほろぼされるという大事件がもちあがる。

晋の武帝は、呉を平定してからのちは、政治にたいする熱を失った。

後宮の女は一万人といわれ、毎晩ロバに乗って彼女たちの部屋にでかける。

ロバが笹と塩をこのむのを知った女性のひとりは、じぶんの部屋の前に塩をおいたので、武帝は毎晩その女性をおとずれることになった、という。

武帝のつぎの恵帝は、無能な人であった。ある大臣が、人民は米が食べられなくて困っています、というと、「米が食えなければ肉をくえ」といった。

そういうわけであるから、政治の実権は皇后の賈(か)氏がにぎってしまった。

やがて皇太子を廃し、かわって賈氏の血につながるものを立てようとした。

ついに晋の諸王たちが、晋室の擁護をスローガンにしてたちあがる。かれらの本心は、じぶんが皇帝の位につくことにあった。

この諸王の争いを八王の乱という。八王は離合集散をくりかえし、複雑な人脈がつくられるが、中央の大官であった王戎、王衍(えん)などは、そのあいだをたくみにおよぎ、または清談に高踏(こうとう)し根本的な対策をほどこさない。

そのうえ八王たちは、じぶんの軍事力を強化するために、異民族を傭(よう)兵として採用しはじめたので、かれらの内地侵入をまねく結果となる。

ついに匈奴(きょうど)がまず独立を宣言して、晋をほろぼしてしまった。これを永嘉の乱という。

王衍は、このとき石勒(せきろく)というものにとらえられた。

石勒がいろいろと晋の政治についてたずねると、王衍はこたえた。

「わたしは若いときから政治に無関心で、計画にあずかっていない。

それよりあなたが皇帝の位についたらどうですか。」

これには石勒もおどろいた。

「きみは若いときから朝廷につかえ、名声は四方になりひびいている。

責任ある地位におりながら、政治に無関心であったとは、なにごとか。

天下をこわしたのは、きみでなくてだれだというのか。」

そうして王衍を殺してしまった。死のまぎわに、王衍はなげいて言った。

「ああ、じぶんはりっぱな先輩たちには及ぶべくもないが、ちいさいときから浮虚(ふきょ)を貴ばず、天下をすくうことに力をつくしたなら、こんなことにはならなかったろう。」

5 淝水(ひすい)の戦

top

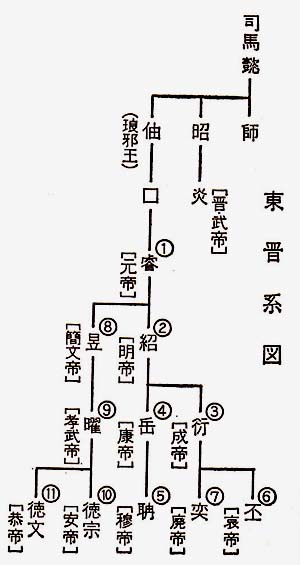

永嘉の乱で晋の一族がみなごろしにされたとき、琅邪(ろうや)王の司馬睿(しばえい)だけは、封地の琅邪にいたので、その難をまぬがれた。かれはさらに南へのがれ、かつて呉の都であった建業で即位して晋を復興した。

洛陽時代の晋を西晋、建康時代を東晋といって区別する。

司馬睿をたすけて東晋の建国に力をつくしたのが、王導(どう)である。王導は琅邪の王氏で、あの王覧の孫である。

さて長江の流域は、四十年ほど前までは呉の領土であり、土着の豪族の勢力もつよかった。これら豪族の支持がなければ、両家を維持していくことはむずかしい。

王導は北からきた貴族たちと、南方の土着の豪族たちとを調和させるのに苦心した。

つぎのような話がつたえられている。

司馬睿(元帝)は南方にうつってはきたものの、土着の人びとはいっこうに従おうとしない。たまたま三月三日の節句の日に、帝が王導や、そのいとこの王敦(とん)らをしたがえて、市中を行進した。

南方の名士たちは、その威風あるをみて、みな帝を拝した。

それ以後、土着の人びとも朝廷に出仕し、官位もあたえられて、国家の基礎ができあがっていった。

王導の政治の方針は、あまりこまかいことに干渉せず、自然のままにまかせておこうというものであった。

しかし王導のやりかたはなまぬるいとして、法をきびしく運用すべきであるという者もある。このふたつめ政策が交互にあらわれるのが、東晋の政治の流れであった。

このなかで貴族や豪族は、山沢をひとりじめにして土地をひろげ、荘園をいとなんでいった。

さて、王導と王敦は、東晋建国の大立者であったが、ふたりの性格はちがっていた。王導がどちらかといえば事をこのまぬタイプであるのに対し、王敦は武将であり、行動的であった。

晋の朝廷のなかで、王導をしりぞけようとする動きがあると聞くや、王敦は、側近の奸臣(かんしん=悪臣)をのぞくと称して兵をあげ、首都の建業にせめこんだ。一時は王敦の軍が優勢であったが、けっきょくは敗れ、しかも王導は、この乱のとき、王敦の味方をしなかった。

あるいは、かえって迷惑とかんがえたのかも知れない。 |

|

しかし、そのおかげで琅邪の王氏は、王敦の乱があったにもかかわらず、一流の貴族として繁栄をつづけた。

書家として名だかい王義之(おうぎし)なども、この一族である。

いったい、東晋の王朝の課題のひとつとして、華北の回復ということがある。

とくに王朝の初期には、その考えがつよかった。

北伐をおこなうことを口実にして、人気をとり、あわよくば政権をうばおうとするものもでてくる。

桓温(かんおん)という武将は、その代表であった。

二度も北伐を敢行し、第一回目には洛陽を占領して、大いに人気をえた。

四世紀のなかば以後、華北ではチベット系の氐(てい)族から苻堅(ふけん)がでて、黄河の流域から四川(しせん)の一部を支配下におさめ、そのいきおいをかって、南下してきた。その軍をふせぐために派遣されたのが、謝玄(しゃげん)である。

謝氏も、三国時代からつづいた貴族の家柄であった。

その家から出た謝安は、貴族の子弟として清談がうまく、また音楽や書にもすぐれた教養人であった。

最初は桓温(かんおん)の参謀となって、北伐に功績をのこした。「じぶんがでなければ、この民草をいかにせん」と、大いに自負した言をはいている。

しかし垣温がみずから皇帝になろうという野望をもちはじめると、これに反対し、晋室のがわに立って、その野心をくいとめることに成功した。苻堅の南下がつたえられると、謝安は最高司令官となり、一族のものも動員して、その防御にあたることになった。 |

|

安の甥(おい)の謝玄は軍をひきいて北上し、淝水(ひすい)で苻堅の主力軍を大敗させた。

戦勝の報が謝安に知らされたとき、安は客と碁をかこんでいたが、客に「小僧っ子が敵をとうとう破りおったわ」と平然と話していた。

しかし客が帰ったあと、大いによろこんで、あたりをとびまわり、下駄の歯がおれたのも知らぬほどであった。

淝水(ひすい)の戦によって、南北の境界はほぼ淮水(わいすい)の線にさだまった。

東晋では謝安が死んだあと、内部に派閥のあらそいがおこり、かつ側近がかってにふるまう。

かくて反乱が勃発し、滅亡の道をあゆんでいった。

top

**************************************** |