|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

8 雲岡と龍門

1 雲岡(うんこう)の石仏群

top

|

雲岡(うんこう)遠景、下はその見取り図

|

北京から西へおよそ三〇〇キロのところに、大同(山西省北部)という都市がある。

良質の炭田で名だかい。ここは、むかしから北方の遊牧民族に対する漢民族防衛拠点であった。

また内モンゴルと取引きされる毛皮・羊毛などの集散地でもあった。

ともかく遊牧民にちかいことを感じさせるところである。

この大同から、さらに西へ二〇キロゆくと雲岡につく。

ここの武周川によってけずりとられた砂岩の断崖に、東西一キロにわたって四十数洞があり、そこに南面して雲岡の大石仏群がならび立って、一大壮観をなしている。

明治三十五年(一九〇二)に伊東忠太(東大教授工学博士)がここをおとずれ、この遺跡が仏教美術史のうえに重要なものであることを指摘した。

その調査のしめくくりは、昭和十二年から十九年にかけて、おりからの戦争中にもかかわらず、東方文化研究所(いまの京大人文科学研究所)の水野清一氏や長広敏雄氏らによっておこなわれた。

その調査報告は『雲岡石窟』全十六巻の大冊となって出版されている。

この石仏群のうち、初期のものは、長円形の平面にドーム形の天井をつくり、大仏が洞窟いっぱいにほられている。

前壁には、上に明かり窓、下に入口があって、大仏の座高は一五メートルにもおよぶ。

仏像は、後世のようなかたくるしい儀軌(ぎき=仏像をつくる規則)にしばられることなく、自由につくられている。

シャカ像がもっとも多く、ガンダーラなど、インドの影響が多くみられ、また遠くギリシア様式のなごりも、はっきりと認められる。

後世の仏像のように、中国化されてしまつたものではない。

わが国の法隆寺の推古仏にそっくりなものがあるのも、興味ふかい。

この石窟は北魏(ほくぎ=三国時代の魏と区別するために後魏ともいう)の文成帝のときに、曇曜(どんよう)という僧侶によって造営された。彼は僧官として最高位(沙門統=しょうもんとう)にあり、朝野の崇敬をあつめていた人である。

こうして、文成帝とその先祖、あわせて五帝になぞらえた仏像が、まずつくられた。

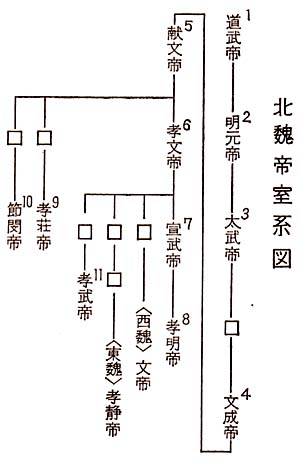

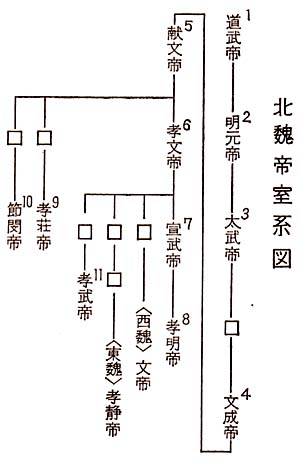

北魏という王朝は、中国に侵入してきた五胡(ごこ)のひとつ、鮮卑(せんぴ)族のなかの拓跋(たくばつ)部によって建てられた。

三八六年に拓跋珪(けい)が魏王と称したのが王朝名のおこりであり、このひとが北魏の道武帝である。

このころは鮮卑(せんぴ)族のなかでも、拓跋(たくばつ)部以外の諸部の力がなお強く、大同の西にあった首都の盛楽は、しばしば侵略されている。

しかし三九八年には、黄河の北部をほぼ制圧し、都を平城、すなわちいまの大同にうつした。

こうして中国本土に南下するのにつれて、農業民族である漢民族をどうして統治するかの問題に直面することとなる。 |

|

そこで道武帝は、漢民族出身の官僚を多く任用し、拓跋部の部族制国家から漢人ふうの官僚制国家にきりかえようとした。この傾向は、つぎの明元帝をへて太武帝が立つころになると、ますます発展する。

ついに漢人の力をかりて中国の北部を統一し、五胡の争乱の時代は終わりをつげた。

かくて南方の「宋(そう)」と対立することになり、南北朝時代がはじまった(四四〇)。

北魏の朝廷に登用された漢人のなかには名門として知られた清河の崔(さい)氏の父子があった。

重要な地位を占め、とくに太武帝は子の崔浩(さいこう)を信任した。

崔浩は伝統の儒学を信奉していたが、また道教をも崇敬している。

道教は、中国の民間信仰を集大成したものであり、このころ仏教の儀礼的な面を大幅にとりいれて、宗教としてのかたちを完成させていた。

崔浩は、これまで中国北部に侵入した北方民族の王朝が、インドにおこった仏教に帰依(きえ)していたのをなげき、ついにはかれの妻さえも仏像をおがんでいるのを憤慨して、その仏像を便所になげこんだといわれる。

このころ洛陽(らくよう)のちかくの嵩山(すうざん)に、寇謙之(こうけんし)という道士(どうし)がいた。

寇謙之は、これまでの道教が個人の利益(りやく)だけをもとめていた立場を脱皮し、あらたに王法的な道教を提唱して、ついに首都の平城(大同)へ進出してきた。

かくて崔浩の推選によって、寇謙之はついに国師として、崔浩とともに太武帝の最高顧問となる。

太武帝は首都に道教の天師道場をもうけ、年号も道教の理想をしめす「太平真君」と改めた(四四〇)。

そしてついに仏教禁止の排仏令を全国に施行して、仏寺をこわし、仏典を焼いた(四四六)。 |

|

崔浩は国史編集総裁の職にもついている。ところが、できあがった国史は漢人中心のものであった。

拓跋(たくばつ)部の人々はひどくいがり、ついに崔浩は死刑となって、その一族までみな殺しにされた。

そのころ寇謙之も、すでに死去していた。

このような情勢のもとに即位したのが文成帝である。ただちに仏教興隆の詔勅を発し、民間にもえつつあった仏教信仰の熱は、にわかにひろまった。

これにこたえて造営されたのが、雲岡(うんこう)の大石仏群である。

2 北魏の均田制 top

雲岡の大石仏群をのこした北魏は、中国北部の漢人支配を、いったいどのようにしてすすめていったのであろうか。

政治的な支配とは、いっぱんには人を支配するのであるが、とくに農業が中心の時代では土地を通じて人を支配する形をとる。

そのために土地制度が重視される。

北魏のはじめにおこなわれた制度に「計口受田(けいこうじゅでん)」というものがあった。

これは占領地の漢人を何十万人も首都平城のちかくに強制移住させ、耕牛や農具を支給し、人口に応じて(計口)、土地を割りあてた(受田)。

そして、この対象となった人たちは、耕牛を政府から借りている場合は収穫の八割を、自分で耕牛をもっている場合も、収穫の七割を政府におさめねばならなかった。

このような高率なとりたては、それらの人々をひどい境遇におとさせた。

これは北魏の政府が、まだ農業社会の統治になれず、むちゃくちゃな治めかたをしたため、と考えられよう。

きびしい政策のために自暴自棄となって、逃亡するものもあり、またこの機会を利用し、逃亡者の土地をあつめて大地主となるものもあらわれた。

農村を安定させ、国家の収入を増大させるには、いちだんと進んだ土地制度が必要になったわけである。

つまり、国家は、労働力に応じて一定の田土を割りあて、国家のにぎっている土地と人民を、有効に利用しなければならない、と考えるようになった。

しかし現在のように進歩した世のなかでも、国家が人民ひとりひとりの所在を確実につかむことは、なかなかむずかしい。

まして国家が人民ひとりひとりに土地を割りあてるとなると、確実に整備された戸籍が、まず必要となる。

また土地を割りあてるために、戸籍を作製しようとすると、そこに利害関係がからみ、むずかしい問題がでてくる。

北魏は、この問題を解決するために、隣組の制度をつくって、たがいに監視しあい、また連帯責任によって正しい申告をさせるようにした。

この制度を「三長制」とよぶ。これは五戸で隣(りん)をつくり、五隣で里を、五里で党をつくり、それぞれに隣長・里長・党長をおいたので、三長制というのである。

この三長制を前提にして、国家が田土を人民に割りあてる考えかたを、具体的な政策にうつしたのが、すなわち均田制であった。文成帝の孫にあたる孝文帝が太和九年(四八五)に実施した。これらの田土は、男にも、その妻にも、一定の割合であたえられる。

奴婢(ぬひ=どれい)にも、ふつうの良民とおなじように給せられる。また丁牛(一定年齢の牛)にも給田があった。

奴婢や、とくに牛にまで田土が割りあてられていることを、ふしぎに思う人があるかも知れない。

これは労働力を多くもっているものに、それだけ多くの給田がなされたわけなのである。

べつの面からいえば、これまでの大土地所有者は、土地をもっているだけでなく、かならず労働力ももっているにちがいないから、この土地政策は大土地所有を認めるやりかたでもあった。だから均田制が実施されたといっても、けっして大土地所有者をなくしたわけではない。

これまでの土地所有関係に、急に大きな変動をおこしたのでもない。むしろ労働力に応じて土地を割りつけ、すこしでも多くの土地を耕作させ、そこから税収入をあげようとしたわけである。そこに均田制の目的があった、とみることができよう。

ところで、均田制の実施される前に、税は戸(こ)ごとにかけられていた。

戸がひとつのまとまった家計をいとなんでいるのが普通であるから、ひとまず合理的にみえよう。

しかし税制がからんでくると、ややこしい問題がおきることは、今もむかしもかわりはない。

戸を単位にして税をかけると、実際には戸のなかが何十の家計にわかれていても、それを一戸としてとどけておけば、一戸(こ)分の税でよいことになる。 |

|

当時においても実際にそういう問題がおこってきた。そこで均田制を実施してから後は、「床(しょう)」とよぶ夫婦単位に税をかけることにして、大戸の弊害をのぞいた。

そして一夫婦で穀物一石、帛(きぬ)一匹(一匹は四十尺)とし、奴婢には一般庶民の八分の一、耕牛には二十分の一の税が課された。

奴婢と耕牛は、給田の額にくらべて、税の面でも優遇されている。

つまり奴婢や耕牛をたくさんもつ大土地所有者に有利であった。

均田制とはいっても、すべての人民に公平に土地があたえられ、公平に税がかけられたのではない。

このような均田制の実施が、北魏という王朝における漢人支配の基礎であった。

しかし、この制度を実施したことから、土地の帰属をめぐって、いろいろとむずかしい問題もおこってきた。

たとえば流亡していた人が帰ってきたとき、土地の所有問題で裁判がながびいたことも記録されている。

3 洛陽(らくよう)遷都と龍門

top

雲岡の石仏を造営したのは文成帝であったが、その皇后の馮(ふう)氏(文明太后)は、文成帝の死後、子の献文帝をへて、孫の孝文帝の即位ののちまで、政治の実権をにぎった。

均田制も、そのもとで実施された。北魏から唐代のはじめ(七世紀)にかけて、鮮卑族を中心にして中国が支配されたが、皇后が政治のうえに活躍することがすこぶる多い。

それは中国史上、めずらしいことである。

しかも皇后が鮮卑族の出身であると、漢人であるとを問わない。

このことは鮮卑族における婦人の地位が、漢人とはちがっていることに原因があると考えられよう。

孝文帝の太和十四年(四九〇)に太后は死去し、孝文帝の親政となった。

孝文帝は幼少のときから読書をこのみ、いつも手に書物をすてなかった。

儒家の経典である五経は、読めばすぐ意味がわかり、先生につかずに奥義にまで通じたといわれる。

また文章もうまく、馬上より文章を口授し、書きあがって一字もあらためず、詔勅もじぶんで書いた。

このように儒家の教養を身につけて成長し、漢文明の真髄にふれてゆくうちに、ふかくそのとりことなった。

北魏の国家を興隆させるには、漢人ふうに徹しなければならないと考えるようになってきた。

しかも当時の平城(大同)は、中国を支配するには北によりすぎていたし、気候もわるかった。

そこで孝文帝は、なんとかして洛陽に遷都したいと思った。

しかし、鮮卑族の臣僚たちは、なかなか賛成しない。

ついに太和十七年(四九三)、南朝の斉をうつと称して、洛陽にむかった。

洛陽についたところ、雨が降りつづいてやまない。

群臣は南征の中止をこうた。そこで南征を中止するかわりに、洛陽に都をうつすことを説得してしまったのである。

遷都ののち孝文帝のとった政策に、胡(こ)服胡語(胡とは、鮮卑族をさす)の禁がある。

しかし胡服を禁ずる詔勅を発布してから二年半ほどしても、せまい襟(えり)で、筒袖(つつそで)の胡服を着るて洛陽を歩いている婦人があった。

中国の服装は、がんらい寛衣(かんい)といって、だぶだぶのものである。

鮮卑族は、いまの洋服ふうのものを着ていた。それを中国ふうに改めようとしたのである。

首都でさえ、このように実行されなかったのであるから、とくに北方にのこっている鮮卑族の人たちには、胡服の禁はなかなかおこなわれなかったであろう。

つぎに胡語の禁は、鮮卑語をいっきょに禁止したわけではない。

まず三十歳以下の鮮卑族出身の官吏に鮮卑語をつかうことを禁じ、ことさらにつかうものがあると、官職を左遷した。

もともと鮮卑族には言語はあっても、文字はない。

しかし政治をおこなうには、どうしても文字が必要である。

この点からも、言語の改革は必要なのであった。

進駐してきた鮮卑族のほうから、じぶんの言語はやめて中国語にしようとしたのであり、孝文帝の漢化政策は、かなり徹底したものであった。

しかし、あまりにも漢文明に心酔して、風俗や習慣にまでおよぶ改革を急激におこなおうとしたことは、かえって禍根をのこした。

ゆきすぎた漢化は、やがて反動をまねき、北魏を混乱させる原因となった。

そのほか、孝文帝のとった漢化政策には、鮮卑族の姓氏を漢人ふうにあらためたことがある。

このころ漢人で北魏につかえるものは、その家柄をほこっていた。

しかし鮮卑族には姓氏さえもなく、部族名がこれにかわるものであった。

そこで拓跋(たくばつ)氏を元氏に、勿忸于(ふっちゅうう)氏を于(う)氏というように、部族名を漢人ふうの姓にあらためた。

しかし、これものちに反感をまねき、北魏がおとろえると、その反動として漢人に鮮卑ふうの姓(虜姓=りょせい)をあたえることもおこなわれた。

さて、いちおう洛陽遷都がおちつくと、平城のちかくの雲岡の石仏群のことを思いだす。これにならって洛陽の伊水にのぞむところに龍門の大石窟をひらき、仏教を興隆したいという民衆の要望に、こたえようとした。

孝文帝の子の宣武帝は、即位の翌年の景明元年(五〇〇)、父の孝文帝と、曾祖母文明太后のために石窟二ヵ所をひらいた。さらに宣武帝じしんのために一窟をひらき、高さ百八、南北百四十尺、完成に二十三年、八十余万人の労働力が投ぜられた。ここの開窟は、のち唐代までつづき、雲岡とともに貴重な仏教美術の遺跡となった。

また宣武帝の子の孝明帝のときに、洛陽城内に旧都平城より永寧寺をうつして仏教の中心とした。

永寧寺のことは、当時の人の書いた『洛陽伽藍(がらん)記』(伽藍とは寺のこと)にくわしく記されている。 |

龍門石窟の全景

|

塔は九層で、高さ九百尺、そこから宮廷の内部を見ると、手のなかのようであり、都を望むと家の庭のようで、都から去ること百里のところからも望め、金像三千が安置されていた。

わが国でダルマとして名だかい菩提(ぼだい)達磨(だるま)が、このとき西方よりここにきて、

「永年諸国をめぐってきたが、この寺のようなりっぱさは閻浮(えんぶ=世界)にないところだ」と感嘆し、「南無(なむ)」ととなえた。

そのほか仏寺は、じつに一千三百六十七寺を数えたという。

しかし、このような洛陽の繁栄も、まもなく北方にのこって華美な生活に反感をもつ人たちの軍馬にあらされることとなる。

4 北斉(ほくせい)と北周

top

洛陽に遷都してからのちも、北方の陰山山脈のなかには、もとの首都や帝陵の警備のために、北鎮(ちん)とよばれる六つの軍鎮があった。

その指揮官は鮮卑族であるが、兵士たちのなかには漢人も徴発されている。

しかし遷都ののちは、ここの士気がおとろえ、そのうえ漢化に熱中する洛陽の政府に対して、不満もたかまってきた。

その爆発が孝明帝の正光四年(五二三)の反乱である。

もはや洛陽の政府に、反乱を鎮定する力はない。反乱は北鎮ぜんたいにひろがった。

やがて南下を開始したが、そのころ洛陽の朝廷では内紛がつづき、孝明帝は暗殺される。

ようやく南朝(斉)の皇族の力をかりて解決しようとする醜態ぶりであった。

このような情勢のなかで、鮮卑族とは別部の出身である爾朱栄(じしゅえい)が登場した。

その天性は好闘の人といわれ、太原(山西省)を根拠地として、大きな勢力をもつに至る。

かれは孝明帝が暗殺されると、首都の秩序を回復するためと称して洛陽にすすみ、宮中で大虐殺をおこなって孝荘帝を擁立した。

これ以後は爾朱栄によって一時の秩序がたもたれるが、みずからは首都にとどまらず、一族のものをのこして太原にかえる。

しかも孝荘帝は爾朱栄に好感をもたず、かれを首都によびよせて殺してしまった。

爾朱氏一族はおこって兵をあげ、またもや大虐殺をおこなって、孝荘帝を殺した。

この機会に台頭(たいとう)したのが、爾朱栄の部下であった高歓(こうかん)である。

高歓は北鎮より南下した人たちをひきいて、河北に進出し、漢人の名門で声望のたかい高乾(こうけん)兄弟とむすび、ついに洛陽を征服した。

かくて鄴(ぎょう=河南省)を中心に覇権を確立し、孝武帝を擁立する(五三三)。

高歓は、じぶんの出身がいやしいのを恥じて、高乾の家の一族ということにしてもらった。

血なまぐさいなかにあっても、やはり家柄をつくろわねばならない風潮であった。

孝武帝も、高歓の勢力のもとにあることをきらった。

そのころ陜西(せんせい)から甘粛(かんしゅく)の方面に、もと爾朱栄の部下であり、北鎮より南下してきた宇文泰(うぶんたい)が台頭してきた。

そこで孝武帝は宇文泰をたよって長安にのがれた。

そのため高歓は孝静帝を擁立し、首都も洛陽から鄭にうつした。

ここに北魏は、高歓のもとの東魏と、宇文泰のもとの西魏とに二分される(五三四)。

そののち、高歓の子の高洋は東魏のゆずりを受けて北斉をたて(五五〇)、また宇文泰の子の宇文覚は西魏のゆずりを受けて北周をたてた(五五七)。

中国の北部は、北斉と北周という、東西対立の形勢となった。

北斉は中国北部の大平原にあって、その面積と経済力とにおいては北周にまさったが、北周は関中(陜西、渭水の盆地)の要害に位置し、北魏歴代の名門もおおく北周につかえて、ぬきがたい勢力があった。

北周は、その王朝名の示すように、中国古代の周を讃美し、その官制は、周の制度を理想化して書かれた『周礼(しゅらい)』にもとづいて、儒家の理想の官制をそのまま実施しようとした。

孝文帝の漢化政策も、ここにきわまったといえよう。

また北周の兵制は、のちの唐代における府兵制の起源となった。

鮮卑王朝のもとにあっては、軍隊の幹部や兵士の主力は鮮卑族によって構成されている。

しかし北周では鮮卑族がすくなく、兵士を鮮卑族だけでまかなえない。

漢人からも兵士を徴発する必要がおこってきたのである。

府兵制はこのような事情から創(はじ)められ、各地から徴集した兵士を府兵といった。

これを統率する柱国大将軍のなかには、李虎や李弼(ひつ)、また、独孤信(どくこしん)というような人々がいた。

李虎の孫が、唐朝をおこした李淵(りえん)である。李弼の曾孫は李密であって、隋末の反乱期における最大の英雄であった。

また独孤信の娘のひとりは、隋朝をおこした楊堅(ようけん)の妻になる。

もうひとりの娘は李淵を生んだ。

楊堅の父にあたる楊忠は、これらの柱国大将軍の下に属して、やはり大将軍となっている。

このように、北周の兵制における最高の幹部のなかから、隋唐の王朝がうまれたわけであった。

top

**************************************** |