|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

9 隋朝の二代

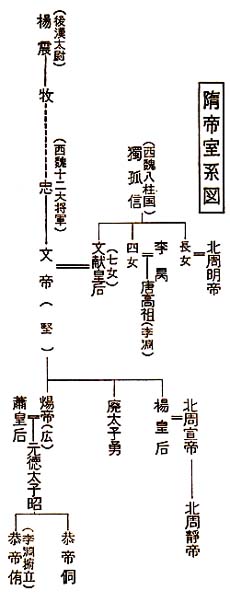

1 隋(ずい)の系譜

top

むかし後漢の世に、楊震(ようしん)という大官がいた。

ある夜、この楊震のもとに、だれにもわからないからといって、金をもってきた者がいる。すると楊震は言った。

「天知る、地知る、われ知る、なんじ知る」(楊震の四知)。

それほど楊震は、清廉(せいれい)なひとであった。

隋朝をおこした楊堅は、この名だかい楊震の子孫だと称している。

しかし楊震の後には多くの不明な世代があって、その系図は信頼できない。

さて楊堅より五代まえの先祖は、北魏の役人となって、武川鎮(ぶせんちん)というところにいた。

そこは旧都の平城(大同)をまもる北鎮のひとつである。

北魏の末年に、北鎮で反乱がおこると、この楊氏の先祖も、宇文泰にひきいられて南下し、長安へはいってきた。

宇文泰は、やがて北周をたてる。また、その軍のなかには、のちに唐朝をおこした李淵の先祖もいた。

つまり武川鎮からは、北周と隋と唐と、三代の王朝が生まれたわけである。

そもそも武川鎮をはじめ、北魏の北鎮では、鮮卑(せんぴ)族がおもな構成員となっていたが、漢人でこの方面にうつされたものも多い。

そこで武川鎮の出身だからといって、すべて鮮卑族であるとはいえないが、首都の洛陽では鮮卑族が漢化していたのと反対に、この北鎮にきていた漢人は鮮卑化していた。

隋室の楊(よう)氏が、ほんとうの楊震の子孫なのか、じつは鮮卑であったかは断定できない。

しかし漢人であったとしても、鮮卑化していたことは事実である。

楊堅も、北周では普六茹(ふろくじょ)堅といって、鮮卑ふうの姓でよばれていた。

これも、もとから晋六茹が姓であったのか、北端の末の漢化の反動時代に、漢人で鮮卑ふうの姓を下賜されていたのか、わからない。

ともかく隋室の楊氏は、後漢の楊震の子孫というような漢人の名門ではあるまいが、帝室としての威厳をたもつために、そのような系図をつくったものと考えられる。

そういうところにそのころの社会情勢の反映をみることができよう。

しかし隋と唐と、このふたつの王朝が、たとえ漢人であっても鮮卑化されていた、ということはできる。

このことは、隋唐の両王朝を考えていくうえに、まず念頭においておくべきことである。

さらに北周と隋と唐との帝室は、ともにその先祖と同僚であった独孤信(どくこしん)を中心に、婚姻集団をつくっていた。 |

|

独孤信の娘のひとりは北周の明帝の皇后、もうひとりは隋の文帝(楊堅)の皇后、さらにもうひとりは唐の高祖(李淵)の母となった。

三王朝は、出身地とともに、独孤氏を中心にして密接にむすびついていた。

楊堅の妻、のちの文献独孤皇后は、十四歳で結婚した。

そのとき楊堅に、ほかの女性に子を産ませないことを誓わせた。

むかしの中国では、妻のほかに妾をもつことは、当然のこととして認められている。

皇帝が、皇后のほかに多くの妃をもつことは、官制としてもゆるされていた。

しかし独孤皇后は、楊堅が帝位についてからも妃をおくことをゆるさない。

あるとき帝が大官の娘をかわいがると、独孤皇后はこの娘を殺してしまった。

帝はあまりのことに、ひとりで山中にはいり、大官らが追いかけていくと、

「われ貴くして天子となるも、自由をえず。」

とさけんだ。それでも大官になだめられて、ようやく宮中にかえったのであった。

この話は、中国史のうえでも珍しい例といえよう。

もちろんすべての鮮卑族が、一夫一婦の制をまもっていたわけではない。

しかも独孤皇后の話は、当時における隋の宮廷に、ほかの漢人王朝とちがった雰囲気のあった例証となるであろう。

2 隋の文帝 top

北周は建徳六年(五七七)、北斉をほろぼした。

このとき楊堅は、水軍三万の将として、たたかいにのぞんでいる。

そののち楊堅は、北周の外戚(皇后の父)として、ちゃくちゃく政治の実権をにぎってゆく。

つぎつぎに政敵をたおし、皇族をころし、ついに北周の天下を乗っとった。

かくて、みずから帝位につき、年号を開皇とさだめて、隋朝をひらく(五八一)。

あたらしい王朝の首都は、前代にひきつづいて長安におかれ、名を大興城とあらためた。

楊堅は、ふつう隋の文帝とよばれる。

開皇八年(五八八)、文帝は次子の晋王広(のちの煬帝)に五十二万の兵をひきいさせて、南朝の陳(ちん)の平定にのりだした。

首都の建康(南京)が陥落したのは、その翌年(五八九)であった。

陳の最後の皇帝は後主(こうしゅ)とよばれ、亡国の君主の典型として、その遊楽ぶりが伝えられている。

「玉樹後庭花」という後主の詩は、後世まで遊女屋で唱(うた)いつがれ、それは唐末の杜牧(とぼく、八〇三〜五三)の詩にもうたわれた。

商女不知亡国恨

隔江猶唱後庭花 |

商女(しょうじょ)は知らず亡国の恨(うら)み

江を隔(へだ)ててなお後庭花(こうていか)を唱う |

後主は、舟で助けだそうといった臣下のことばを信じ、待っていた。

その臣下は、さきに隋に降伏してしまったのである。

隋軍がせまるや、井戸のなかにかくれた。

ところが夜になって見つけられ、隋の都につれてゆかれる。

のち後主は十五年も生きながらえ、その第六女は膏王広、すなわち煬帝(ようだい)の妃となった。

文帝は、性格に疑いぶかい欠点はあったが、生活は質素で、朝、政務をききはじめると、昼がすぎてもあくことをわすれるという勤勉ぶりであった。

ながいあいだ分裂していた中国に、平和をとりもどそうと努力し、民間で武器をもつことを禁止した。

また人民ひとりひとりの首実験をして、戸口(ここう)の点検をおこない、正確に申告しないものは、戸主を遠方に流刑した。

これは人民が国家の労役をまぬがれることをふせいだのである。

さらに文帝は、法令を整備した。のち唐代に完成した律令(りつりょう)制の骨格は、文帝のときにできあがっていたものと考えられる。

官制の面でも、北周の周礼(しゅらい)にもとづいた制度はとりいれず、漢代以来の伝統的な官制を模範にした。

官吏の任用法も、家柄による採用(九品官人法=きゅうひんかんじんほう)をやめ、実力試験による科挙(かきょ)の制度の基礎をひらいた。

隋末に各地でおこった反乱軍は、二代皇帝たる煬帝の政治に反抗してたちあがったものであった。

その目標は隋をほろぼすのではなく、隋の文帝の政治に復旧することを旗じるしとしてかかげたものが相当にあった。

隋の文帝の政治に見るべきものがあった証左といえよう。

3 暴君煬帝 top

煬帝の煬とは「礼を去り、衆を遠ざく」という意味で、皇帝としての資格を欠いているものにつけられるおくり名である。

煬帝という帝号が、すでに暴君であることを示している。

はたして煬帝の暴君の内容は、どのようなものであったのか。

隋の文帝は、はじめ長子の勇を太子としたが、勇は独孤皇后に好かれなかった。

しかし勇の弟の晋王広、すなわちのちの煬帝は父母のごきげんとりがうまい。

そのうえ武将としてもすぐれた才能があり、征陳の役には行軍元帥としてかがやかしい勲功をたてた。

いろいろな点から兄の太子勇を圧倒したのである。

さらには、政界に大きな地位を占めてきた楊素と、かたくむすぶ。

この形勢を見て、太子勇の悪事を告発するものがあった。

開皇二十年(六〇〇)に太子勇は廃され、晋王広が太子となった。

仁寿四年(六〇四)、文帝の病があついとき、かたわらには陳の宣帝(後主の父)の娘である宣華夫人が侍(じ)していた。

独孤皇后はその前々年になくなっている。

ある朝のこと、宣華人人が衣裳をかえるために文帝のもとをはなれると、皇太子の広は夫人にせまり、夫人は顔色をかえて文帝のもとに逃げかえった。文帝がわけをたずねた。

「太子、無礼なり」と夫人はいった。

文帝は、さけんだ、「畜生(ちくしょう)、なんぞ大事を付するに足らんや。独孤(皇后)まことにわが意をあやまれり。」

さらに文帝は「わが児(こ)を召せ」という。太子広をよぼうとすると、「勇を召せ」と。

このことを楊素につげると、楊素は太子広につげた。広は文帝のもとへゆき、侍者をすべて別室にしりぞけたなかで、文帝はとつぜん崩御された、と史書は記している。

太子広が文帝を殺したという説もあるが、真相はわからない。

その夜に広は、宣華夫人と関係した、とも記されている。

このような不明朗ななかで広は即位し、煬帝となった。

即位ののちも、暴君たるの実例はたくさんあげられている。

首都の大興城(長安)のほかに、洛陽に東京を建設して、二百万もの人民をつかった。

めずらしい植物や動物をあつめるために人民を動員し、その途中で苦しさのあまり倒れるものが半分もあった。

また諸国から使臣が来朝したとき、その人たちをもてなすため、宮城のなかに八里(一里は約四五〇〇メートル)にわたって演技場をつくった。

演技者は男も女の服装をして、宝石をつけ、玉を鳴らし、その数は三万にのばった。

そのため首都付近の絹はすっかりなくなった。

このようなぜいたくのために多くの人民を酷使した実例はほかにも多い。

たしかにこれだけでも、暴君の名にあたいするであろう。しかし煬帝は、このような豪奢(ごうしゃ)な生活をいとなんだだけで、政治上になんら見るべきものがなかったのだろうか。

べつの面から、煬帝の政治をながめてみよう。

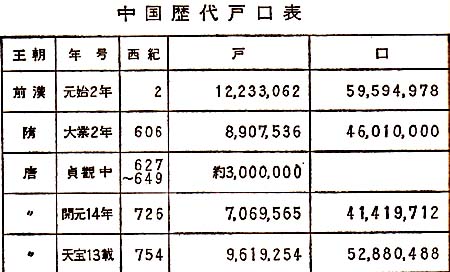

たとえば当時(大業年間、六〇五〜一六)の人口の統計をみると、戸数およそ九百万、人口は四千六百万となっている。

つぎの唐代の太宗のとき(いわゆる貞観の治)において、戸数が三百万に満たない、とされているのにくらべれば、意外に多い。煬帝のときの統計が、まちがっているのだろうか。

しかし、それより六百年も前の漢代の統計などを参照してみれば、かならずしも架空の数字でないことが、わかるであろう。

してみれば、煬帝の統治は、唐代の盛時にくらべても、かなりすぐれたものであった、とも考えられるわけである。

戸口の統計は、行政の浸透度をしめしている。

これは、いちばん下の行政区画たる県から、つみあげてゆかねばならぬ。 |

|

統計のあること自体が、すでに統治のゆきわたっていることを、あらわしているのである。

そのことは、いまの国勢調査をおもいうかべても、よいであろう。

一時の暴政によって、統計はつくりだせるものではない。

煬帝が暴君であったというのも、たしかに一面ではその通りであろう。

しかし煬帝には、べつの面で政治に精励し、効果をあげていた点も、みとめてよいのではなかろうか。

煬帝がおこなった最大の事業としては、大運河をひらいたことがあげられる。

これにも、たくさんの人民を狩りたてたし、龍舟をうかべて南北への遊幸をたのしんだ。

そうしたことのほかに、大運河は南北の物資の流通に大きな効果をもたらしたのである。

私たちが煬帝のことを知る資料は、『隋書(ずいしょ)』である。

それは唐朝の史官によって書かれたものであり、唐朝は煬帝の隋をほろぼして建国したのである。

歴史の資料は客観的のように見えながらも、じつは勝ったがわの記録だけしか残らないばあいが多い。

勝者の敵となったものについての歴史の記述のあわれさは、ここにもあらわれているのではないだろうか。

唐朝の史官にしてみれば、煬帝を暴君として書けば書くだけ、その創業の正当さが主張できるのであった。

4 大運河と大遠征 top

煬帝は大運河をひらいた。ところで歴史書が伝えるところは、つぎのようなものである。

煬帝は旅行がすきであった。

この大運河に龍舟をうかべて、豪奢な行幸をした。その龍舟は四階づくり、高さ四十五尺、長さ二百尺、上層には正殿や内殿や東西の朝堂があり、三階と二階には百二十の部屋があって、みな金玉でかざった。

最下層はおつきの人たちの居所となっている。皇后の舟も規模はやや小さかったが、だいたいおなじであった。

いざ行幸となれば、これに大小の舟が数千もつきしたがい、舟をひく人夫が八万余人、そのうち九千余人は錦で着かざらせた。

そのほか警護の兵士ののるものが数千隻あり、前後二百余里におよんだ。

また運河ぞいの五百里以内のものに食を献上させ、みな水陸の珍奇のごちそうであった。

後宮の女官たちは食べあきて、出発のとき、おおくすててうずめた。

しかし大運河は、皇帝ひとりの旅行のために役たったわけのものではない。

中国の南北を貫通する大運河をひらいたことは、江南のゆたかな物質を北へはこぶルートとして、画期的な意義をもつものであった。

それも煬帝が、いっきょにつくりあげたものではない。 |

当時造られた大運河――渠(きょ)とか、瀆(とく)とかという

|

ふるくは漢代より、部分的にはできていたのを、煬帝のときに結んで完成したのである。

隋代でも、すでに文帝のときに、長安と黄河とをむすぶ広通渠(きょ)、淮河と長江(揚子江)をむすぶ山陽瀆(とく)がひらかれた。

煬帝はそれをうけて、都である洛陽を中心に南北をむすぶ大運河を計画した。

即位の翌年たる大業元年(六〇五)、河南の男女百余万を動員して、洛陽と黄河と淮河を連絡する通済渠(つうさいきょ)をつくって、山陽瀆に連絡し、ついに黄河と長江をむすんだ。

さらに大業四年には、河北の男女百余万を動員して、黄河から北へ運河をのばして、いまの天津(てんしん)の付近に達した。これを永済渠(えいさいきょ)という。

また大業六年には、さらに長江とその南の銭塘江(せんとうこう)をむすんで杭州に達し、これを江南河とした。

このようにして、北は北京の付近から、南は杭州まで舟運でいけるようにしたのである。

現在のように交通機関の発達していないとき、舟運の開通は、車による人力の輸送にくらべて、大きな恩恵をもたらすものであった。

また中国では南北をむすぶ海運は、造船技術や港の関係などで後世まであまり用いられず、もっぱら大運河によった。

ところで煬帝のころ、北方のモンゴル高原には「突厥」(とっけつ=トルコ人)とよばれる国が、大きな勢力をもっていた。

しかし突厥の国内では、たまたま紛争がおこったので、隋はそれを利用し、うまく懐柔して、北方問題をきりぬけた。

朝鮮半島の北部には、高句麗(こうくり)があった。

はじめは隋にも通交していたが、隋が中国の統一を完成すると、にわかに態度がかわった。

中国が南北にわかれていたときには安心していたが、その統一とともに脅威を感じたのであろう。

文帝の開皇十八年(五九八)、高句麗の兵が侵略してきたことを口実として、三十万の軍を発して討った。

しかし伝染病がひろがり、死ぬもの十のうち八、九という大失敗におわった。

煬帝は、高句麗が突厥とむすぶことを、もっともおそれた。

そこで大業七年(七一一)、水陸の大軍をあつめ、八年正月から進撃を開始する。

左右十二軍、百十三万をこえる大部隊であった。

輸送にあたるものは、その倍に達した。全軍の出発には四十日を要し、旗のつづくこと九百六十里におよんだ。

首都をまもる兵はもちろん、すべての官庁も従軍した。

出師(すいし)のさかんなこと、前古未曾有(みぞう)といわれた。

しかし、この大軍も高句麗軍にはばまれて、遼河をわたることができない。

舟橋をかけてわたろうとしたが、一丈あまり足りなかった。そこを高句麗兵がおそい、戦死する者があいついだ。

さらに橋をかけなおし、やっと軍を進める。

山東から進発した水軍は、高句麗の首都平壤(ピョンヤン)から六十里のところまでせまったが、伏兵にあって大敗し、士卒の還(かえ)るものわずか数千人であった。

水軍におくれて陸軍も到着し、平壌から三十里のところにせまり、高句麗は降伏した。

しかしそれはいつわりの降伏であった。だまされて退くところを攻撃される。

遼河をわたったときには三十万五千の軍が、遼東城まで逃げかえったもの二千七百人という悲惨な結果におわった。

あくる年の二月、ふたたび高句麗遠征の大軍をおこす。

しかも六月に、楊素(文帝のときの権臣)の子の楊玄感(ようげんかん)が反乱をおこした。

やむなく全軍ひきかえして、反乱の討伐にあたった。

さらに翌年、大業十年にも三度目の遠征をおこなったが、高句麗が降伏を請うたのでひきかえした。

このような三度にわたる高句麗遠征も、多数の人民を苦しめただけで、成果はあがらない。

さらに大運河などの大工事によって、人民の徴発がはげしく、苦しさのあまり反乱は各地におこった。

こうして隋朝も、いっきょに破滅の淵(ふち)にむかうことになったのである。

5 反乱あいつぐ top

大業六年(六一〇)正月元旦の未明、数十人(一説には三百人)のものが、白装束(しょうぞく)で香をたき、花をもって、みずから弥勒(みろく)仏ととなえて、洛陽の皇城の正門から乱入した。

門番がみな稽首(けいしゅ=おじぎ)しているうちに、術士の武器をうばって騒動をおこす。

さいわいに臨機の処置で大事にいたらなかったが、都下を大捜索すると、連座するものが千余家もあった。

これは、前途の不吉を予想させる事件であった。

翌年には山東や河南に大洪水があり、三十余郡(数県が一郡)が水中に没する大被害をこうむった。

また黄河の底柱山(河南省)がくずれ、数千里も逆流するという天災がおこった。

そのなかで煬帝は高句麗遠征の詔勅を発したのである。人民の反感は高まった。

とくに山東は、遠征軍の基地があり、その重圧で、矛盾のもっとも集中した地域であった。

軍糧を輸送するための徴発もきびしい。

輸送は悪路のために二人びきの小車をもちい、一車で、三石をはこぶのである。

しかも道は遠く、はこぶ軍糧は人夫の食禄になってしまった。

目的地へついたときには軍糧はなく、罪をおそれて逃亡するありさまである。

遠征からの逃亡者をあつめ、「遼東にむかってみだりに死ぬことなかれ」といって、立ちあがるものがあらわれた。

つぎつぎに群盗がおこった。なかには十余万にふくれあがるほどの勢力もあった。

しかし、これはみな群盗とよばれるように、あたらしい政権をめざすほどのものとはなっていない。

このような情勢のなかで、高句麗への遠征はつづけられた。しかも大敗北をこうむった。

国内では楊玄感の反乱がおこる。

玄感の謀将となったのが、のち隋末の反乱に最大の軍をもった李密である。

しかし玄感は洛陽をうばうことに失敗し、にわかに引きかえした高句麗遠征軍にうちやぶられて、反乱は二ヵ月で鎮圧された。

この反乱が煬帝にあたえた打撃は大きかった。

いっきょに煬帝は自暴自棄となり、とくに第三次高句麗遠征ののちは、風光明媚な長江に近い江都(揚州)におもむいて、戦乱をよそに遊楽にふける日々をおくっていた。

各地の反乱はますます拡大し、手もつけられない状態になって時はすぎる。

大業十二年になると、各地の群盗や反乱はしだいに統合され、十ばかりの群雄が割拠の形勢となった。

そのなかで李淵は、隋の太原留守(りゅうしゅ=太原地方の皇帝の権限を委任されている大官)の地位から立ちあがる。

このような群雄割拠の情勢のなかで、煬帝は、義寧二年(六一八)三月に、江都(江蘇省揚州)で宇文化及(うぶんかきゅう)に寢がえられて殺された。

そのころ李淵はすでに長安にはいって、煬帝の孫を恭帝として擁立していた。

top

**************************************** |