|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

1 伝説の時代

1 創成の神話 top

むかしむかし、天と地とがわかれていなかったころは、ひとかたまりの鶏の卵のようであった。

やがて卵がかえって、盤古(ばんこ)という神が生まれた。

はじめは盤古も、天地のかたまりのなかに閉ざされていたが、としをとるにつれて、天と地とが離れるようになった。

盤古の背が一日に一丈のびると、天の高さも一丈だけまし、地の厚さも一丈だけふえた。

こうして一万八千年のうちに、天地はわかれて、いまのようになったのである。

盤古の背たけは、ついに九万里に達した。

その涙は長江(揚子江)や黄河となり、その息は風となり、声は雷となり、瞳は電(いなずま)となった。

また盤古がよろこぶと空が晴れ、怒ると空は曇った。

そうして盤古が死ぬと、頭や腹や手や足は四岳となり、目は日月となり、脂肪は川や海となり、毛髪は草木となった。

つまり盤古は、混沌(こんとん)のなかにうまれて、天と地をおしへだて、さらに自然をつくりあげた、というのである。

しかし、人間はまだうまれていない。

人間をつくったのは、女媧(じょか)という神であった。その材料は、黄土である。

いうまでもなく、中国の北部一帯をおおっている土壌で、この土ゆえに、川の流れも黄河となった。

さて天地がひらけて、まだ人間がいなかったとき、女媧は黄土をまるめて、人間をつくっていった。

しかし、ひとりでつくるのであるから忙しい。労力もたりなくなった。

そこで黄土の泥のなかで繩を引っぱり、繩についた泥のかたまりを人間に仕立てた。

そこから、まるめた黄土にしってできた富貴(ふうき)の人と、繩についた泥からできた貧賎(ひんせん)な人とができあがった。

このようにして女媧は、ふた通りの人間をつくり、天下を支配していたが、やがて荒ぶる神があらわれる。

それは水の神たる共工(きょうこう)であった。

あるとき共工は、火の神たる祝融(しゅくゆう)と仲たがいして、大いに戦った。しかし負けた。

負けて共工は怒った。怒ったあまり、じぶんの頭を、不周(ふしゅう)山にぶつけた。

不周山とは、中国の西北はるかにそびえたつ高山である。

その頂上には、天をささえる柱があって、そのふもとには天の柱を大地につなぎとめる大きな綱があった。

いまや柱は折れ、綱は切れた。天も地も、かたむいてしまった。

しかも天には大きな穴があき、そこからは大雨がぶりそそいだ。たちまち地上は、洪水となった。

おどろいた女媧は、五色の石をねりあわせ、天の欠けたところをつくろった。

また大亀をとらえて、その四つ足を切り、天柱のかわりに四方に立てて、天をささえた。

また葦を刈りあつめ、焼いてつくった灰をもって、洪水をふせいだ。ふたたび天下に平和がよみがえった。

こうした神々の物語も、まとまった形では伝えられていない。

さまざまの古典のなかに、断片として残っているばかりなのである。

ほかの民族の場合は、ギリシアやローマのように、インド人のように、またヘブライ人のように、ゲルマン人のように、さらに日本人においても、体系化された神話をもっている。

古い民族としては、漢民族(中国人)だけが例外であった。

というのも漢民族のまわりには、これに対抗できるほどの有力な民族がいなかった。

したがって古代には、民族の運命をかけるほどの事件はおこらず、詩人たちによって神々の話が体系化される機会がなかった。

また古典が、いまの形にまとめあげられたころ(春秋・戦国時代)、ふるい神話の神々は、そのころの知識階級によって、歴史上の聖王におきかえられてしまった。

いきいきと力にあふれた神々のふるまいも、人間くさく合理化されてしまった。

そうして中国の開国の説話に主役をつとめるものは、もはや天地や人間を創造した「神」ではない。

三皇とか五帝とか呼ばれる帝王である。聖なる帝王である。

2 三皇と五帝 top

太古の帝王としては、燧人(すいじん)氏と呼ばれるものがあった。

はじめて火をおこして、食物を焼いたり煮たりすることを教えたという。

燧(すい)とは、火をつける道具のことである。

そのあとを受けて帝王となったのが、伏義(ふくぎ)氏である。庖犠(ほうぎ)とも呼ばれた。

伏義は、頭は人間であるが、胴体は蛇であった。易の八卦(はっけ)をつくって吉凶をうらない、文字を発明した。

また魚をとることや、動物を飼育すること(牧畜)を教えた。

そのあとをついだのが、女媧(じょか)であったという。

しかし帝王としてあらわれる女媧は、まことに精彩がない。

やはり蛇身人首であって、はじめて楽器をつくった。やぶれた天をつくろったのは、その治世の末のことであったという。

また後世には、伏義と女媧とが夫婦であったとも説かれるようになり、この二王によって婚姻(こんいん)の礼もさだめられたことにされている。

そこから女媧は媒(なこうど)の神、もしくは子さずけの神とされるにいたった。

やがて炎帝(えんてい)たる神農氏があらわれる。からだは人間であるが、牛の頭をしていた。

炎帝とは太陽の神ということである。はじめて耕作する方法を教えたので、神農とも呼ばれた。

また、さまざまの草をなめて、薬をつくったということから、のちには医薬の祖ともされた。

さて「三皇」というときには、あるいは燧人・伏義・神農をさし、あるいは伏義・女媧・神農をさすなど、いくつもの選びかたがあって、一定していない。

というのも、三皇とは、天と地と人との三才の思想によって、後世につくられたものなのである。

太古の神(帝王)のなかから、どれを選んで三皇とするか、人によってことなるのも当然であろう。

さらに三皇として、天皇・地皇・人皇(あるいは泰皇)をあげる説も、あらわれた。

のちに司馬遷(しばせん)が『史記』を書くに際しては、三皇は神話にすぎないとして捨てた。

すなわち司馬遷は、つぎの「五帝」から書きおこしたのである。

五帝についても、いろいろの説がある。

これまた、のちの五行(ごぎょう)説にもとづいて設定されたものであるからである。

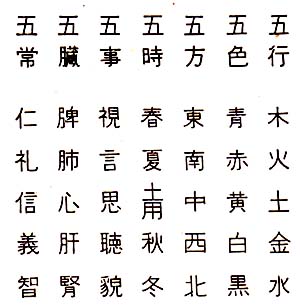

五行説は、戦国時代の末ごろ(前四〜三世紀)にあらわれ、自然界や人間界における諸現象の生成や変化を、五つの「気」の消長によって説明しようとするものであった。

五つの「気」とは、木・火・土・金・水の五元素であって、いずれも人間の生活にはもっとも必要な物質である。

やがて宇宙の万象(ばんしょう)が、この五行にあてはめられ、方位や四季から、王朝の交替までも、この五行によって説明されるようになった。

五帝のなかで、もっとも重んぜられているのは、黄帝(こうてい)である。

司馬遷(せん)は、五帝の伝説のなかから神話的な要素をできるかぎりはぶき、実在の帝王にちかづけているが、その第一に置いたのが黄帝であった。

五行説において土が黄色であり、東西南北の中央にあるとされたところから、黄帝が最古の帝とされたのであろう。

したがって「黄帝」という名称は、かなり新しいものと思われる。 |

|

おなじ発音をするものには「皇帝(大いなる帝)」、すなわち天上の至上神がある。おそらく五行説によって、皇帝が黄帝へと変化したものではあるまいか。

以来、黄帝は中国における開国の帝王とされて、近代にいたった。

黄帝につづいて、司馬遷は「顓頊(せんぎょく)」「帝嚳(こく)」をあげている。

いずれも黄帝の子孫とされるが、自然と人間の調和をたもったとか、よく天下をおさめたとか、ということのほかには、特別に大きな事跡(じせき)もつたえられていない。

そうして帝嚳(こく)につづく二帝が、堯(ぎょう)と舜(しゅん)なのであった。

この二帝こそ、のちの儒者たちによって、聖天子の代表としてあがめられたものである。

3 堯(ぎょう)と舜(しゅん)と禹(う)

top

帝堯(ぎょう)は、その仁(じん)が天のごとく、その知が神のごとく、近くにて接すれば日のごとく、遠くにて望めば雲のごとくであった。

さて堯は、義和(ぎか)に命じて天にのぼらせ、日月や星辰(せいしん)をしらべ、民に暦をさずけさせた。

また家来たちを四方につかねし、日の出や日の入りをみちびかせたほか、春の耕作、夏の化育、秋の収穫、冬の貯蔵のことをつかさどらせた。

こうして一年は三百六十六日となり、三年ごとに閏(うるう)の月をおいて暦をただし、百工をはげましたのである。

一説によれば、義和(ぎか)とは、太陽をのせて走る馬車の御者であったという。

また別の説では、義和は十個の太陽を生んだともいう。そうして堯のときに、十個の太陽がならんであらわれ、作物をこがし、草木をこがした。

堯は、家来に命じて、十個の太陽をあおいで射させた。

矢は九個の太陽にあたり、ついに一個の太陽がのこることになった、という。

やがて大きな洪水がおこった。

みなぎる水は天にのぼり、あふれて山をつつんだ。よく治水のできる者はないかとさがして、群臣のすすめにしたがい、鯀(こん)を用いた。

しかし鯀は、九年たっても治水の功をあげることはできなかった。

いまや堯も、帝位にあること七十年、ようやく疲れた。

あとをつぐべき者を求めると、民間に独身者(ひとりもの)で舜(しゅん)という者がいる、という。

「どんな男か」とたずねると、「その父は頑固(がんこ)、母は不実、弟は驕慢(きょうまん)、しかも舜は孝をつくして和をはかり、家族たちが悪にすすまぬよう、みちびいています」という。

そこで堯は、こころみに二人の娘を舜にめあわせた。

舜は二女をむかえると、よく心をおさめ、婦徳(ふとく)をまもらせた。

ついに堯は、舜を用いて政務をまかせた。

それから二十八年にして、堯は死んだ。三年の喪がおわったが、舜は帝位につかず、堯の子にゆずった。

しかし諸侯も、訴訟の者も、みな舜のもとにおもむく。

うたう人も、舜のことを歌った。舜は「天なるかな」と言って、位についた。

舜の父はめくらで、舜の母が死ぬと後妻をめとり、その生んだ子をかわいがって、舜を殺そうとした。

あるときは倉にのぼって壁をぬらせ、下から焼いた。

舜は二つの笠で身をささえ、とびおりて死をまぬがれた。

あるときは井戸をほらせ、上から土を入れて井戸をうめた。

舜は察して、ひそかに横穴をほっておき、井戸がうめられると、その穴から外に出た。

そうして命をまっとうし、いよいよつつしんで父母につかえ、弟を愛したのであった。

さて舜は、政務をみるようになると、民生に力をつくし、教えをひろめ、刑罰をゆるやかにした。

そむく者、わるい者は、これを遠方に流し、ために天下はことごとく服従した。

ところで洪水は、なお治まらない。これに失敗した鯀(こん)は、東方の羽山に流されて、そこで死んだ。

ついで舜は、禹(う)を用いて、治水のしごとをつづけさせた。

禹は山野をめぐること十三年、わが家の門をすぎても入らず、鬼神をまつり、衣食をきりつめ、ことごとく力を治水にそそぎこんだ。そして、ついに成功したのである。

舜は位にあること三十年にして死んだ。禹をあとつぎとすることを天に告げていたが、三年の喪がすぎても、禹は位につかず、舜の子にゆずった。

しかし諸侯は禹のもとにおもむいたので、ようやく禹も天子の位についた。

このように堯舜禹の物語は展開される。

ここで注目されるのは、堯のしごとが天文にふかい関係があり、舜においては異常なまでに親への孝が強調されていることである。

しかも尭舜から禹にいたるまでの物語でその支柱をなすものは、洪水を治めるという事業である。

してみれば、この堯舜禹の物語は、一連の洪水説話を主題としてうまれ、それが古聖王の話につくりかえられたものにちがいない。

中国においては後世まで、黄河を治めることが、帝王のもっとも大きな任務であった。

そうして、治水を中心とする一貫した物語のなかに、天(堯)と地(禹)と人(舜)の思想が、もりこまれたものであろう。

4 夏(か)という王朝

top

禹は、黄河の治水をなしとげて天子の位につき、王となった。天下をおさめること十年にして死去する。

いったんは家臣に位をゆずったが、禹の子の啓(けい)がかしこく、天下の人望をあつめていたので、諸侯はみな啓のもとにおもむいた。

そこで啓は天子の位についた。

禹のひらいた国の名を「夏(か)」といったが、こうして夏は王位を世襲(せしゅう)することになる。

これより禹の子孫がつぎつぎに王となり、十七代にして履癸(りき)が立った。

これが桀(けつ)王である。桀は、徳をおさめず、百官を殺傷したので、人心はついに夏をはなれた。

有力な大名であった湯(とう)も、とらえられて獄に入れられたが、やがてゆるされる。

湯は徳をおさめ、諸侯の支持をうけた。 |

|

ついに兵をひきいて、桀を討つ。桀はやぶれ、南方に追放されて死んだ。

かわって湯が天子の位につき、あたらしい王朝を開いた。

この王朝は、みずからは「商」と称したが、後の世の人からは「殷(いん)」と呼ばれた。

夏の王朝は四百七十余年つづいた、といわれるが、その都もどこにあったのか、わかっていない。

また王朝の歴史にしても、はじめの禹王と、おわりの桀王のほかは、物語らしいものもほとんどない。

かつ桀王の物語にしても、つぎの殷の王朝のおわりの王たる紂(ちゅう)の物語と、きわめて似かよっている。

紂王もまた暴逆(ぼうぎゃく)であったために、民心をうしなって、ついにほろぼされた、というのである。

近代になると、古代史の検討がすすみ、三皇・五帝はもちろん、堯舜禹や、さらには夏も殷も、ことごとく架空の伝説であって、本当の歴史は、つぎの「周」からはじまる、と考えられるようになった。

しかし殷墟(いんきょ=殷の都のあと)の発掘がすすめられ、そこから出土した甲骨文字が解読されると、殷という王朝が実在したことは、うたがいないものとなった。

それでは「夏」も存在したのではないか、という期待もいだかれるに至る。

たしかに「夏」の物語には、実在性のとぼしいものが多い。

しかし王朝の名は後世まで、「夏」「諸夏」「華夏」など、中国をよぶ名称として残っている。

しかも夏の物語のなかにあらわれる地名は、黄河の中流域(河南省から、山西省の南部)に集中している。

そこは中国において、はじめて農耕の生活がいとなまれた地域であった。

|

仰韶(ヤンシャオ)文化の彩陶器

|

重環文鬲(西周)

|

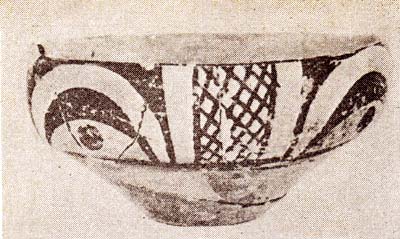

太古の農民たちは、みがいた石器を用いたほか、黒と赤でいろどった美しい文様の土器(写真の左)をつかっていた。

いわゆる彩陶(さいとう)である。

おそらくは、いまから五千年ないし四千年ほど前のころ、この文化がおこっていたものであろう。

やがて土器の焼きかたが進歩し、うすく、しかも固く焼きあげられる。色は黒くなり、文様はなくなった。

いわゆる黒陶(こくとう)である。その形にも、鬲(れき)とか、鼎(てい)とか、甗(げん)とか、中国に独特の三足土器(写真の右)があらわれた。もちろん農耕の技術もすすみ、生産もあがった。

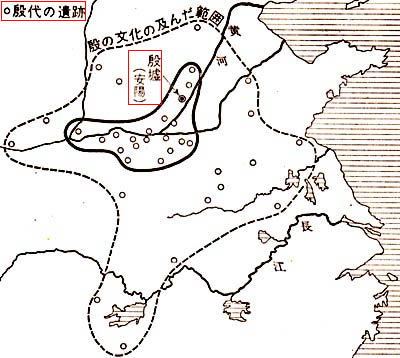

そうして、いまから三千五百年ほど前(前十六世紀)になると、いよいよ殷の文化がおこってくるのである。

殷代になると、青銅器もつくられた。

すなわち中国の文化は、殷代において石器時代から青銅器時代へとすすんだわけである。

考古学の発達はめざましい。あたらしい遺跡が、つぎつぎに発見せられている。

黄河の中流域の、夏にまつわる伝説地が集中している地帯でも、黒陶の文化の末期ごろから殷の早期にいたる遺跡が、層をなしているものが、いくつも発見された。

もし夏の王朝が実在したものとすれば、こうした遺跡から、なんらかの手がかりが求められるかも知れない。

5 伝説より史実へ top

殷の始祖を契(せつ)という。その母は帝嚳(こく=五帝のひとり)の二番目の夫人であった。

あるとき妹たちといっしょに水あびをしていると、玄鳥(つばめ)が卵をおとして飛びさった。

それを呑むと、みごもって、一子を生んだ。それが契であった。契は成人すると帝舜(しゅん)につかえ、禹(う)をたすけて治水にあたった。

そして舜から大名に取りたてられ、商(しょう)の地に封ぜられた、という。

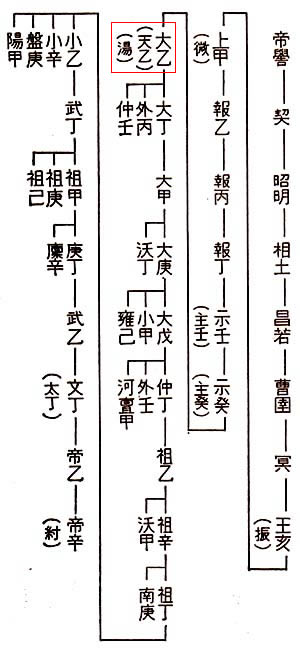

契から十四代目にして、大乙(たいいつ)が立った。

すなわち湯(とう)王である。

「夏」の桀(けつ)王をほろぼし、諸候におされて天子の位についた。

ここから殷の王朝がはじまる。契から大乙まで、八たび都をうつし、さらに大乙から九代のちの盤庚(ばんこう)まで、五たび都をうつした、という。

このように「殷」の歴史は伝えられている。しかし大乙(湯)から前のことは、やはり伝説の世界であった。

その系図も伝えられているが、はじめの八代は、天地の創造や人文の起源をあらわしたものである。

神話のなかの神、ということができよう。

のちの殷の王室が、祖先神としてまつっているのは、九代目の上甲(微)から示癸(しき=大乙のまえ)までの六代であった。

ここでは王の名が十干(じゅうかん=甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)の順序にならべられている。

のちの作為であることは、明らかであろう。

しかも六神のうち、はじめの四神は独り神であって、あとの二神だけが夫婦神となっている。

これまた、神話の世界というほかはない。

さらに湯王から後は、おおむね兄弟相続であった。

これは、成年に達して一族をひきいる実力をそなえた者が王位につく、という慣習のあらわれである。

すなわち、太古の社会における長老制の名ごりであった。

しかるに湯王から前は、すべて父子相続となっている。

これまた後世の思想によって、系図がつくりあげられたものにちがいない。

湯王まで八回、それから五回、あわせて十三回も都をうつしたというのも、事実とは考えられない。

要するに殷の歴史も、なお伝説につつまれた部分が、すこぶる大きいのである。 |

殷の系図

大乙(たいいつ)以前は伝説の世界

|

しかし、いわゆる殷墟の発掘は、これまで神秘のかなたにあった殷の歴史を、私たちの目の前にひらいてくれた。

宮殿や王墓や住居のあとなどが、つぎつぎに発掘せられ、たくさんの遺物もあらわれた。

さらに重要なことは、うらないの文字をきざんだ亀甲(きこう)や獣骨が、おびただしく発見され、文字によって歴史をたどることができるようになった。

これは甲骨文字と名づけられた。まさしく中国における最古の文字であった。

この殷墟に都のおかれたのは、殷の王朝の後半期である。いまから三千年ほど前のことと推定される。

すなわち盤庚(ばんこう)から紂(ちゅう)王まで八世、十二代の王が、いわゆる殷墟に都していたのであった。

これより中国も、歴史時代にはいる。

殷墟にさきだつ遺跡の発掘も、さかんにすすめられている。

その結果、殷の王国は、黄河の中流域を中心として発展し、その文化は東方の海岸から、長江の南方にまで及んでいることがあきらかとなった。

おどろくほどに精巧な青銅器がつくられている。

中国の青銅器文化は、この殷の時代において、全盛期に達したのであった。 |

|

top

**************************************** |