|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

12 太后と皇帝

1 呂后と恵帝 top

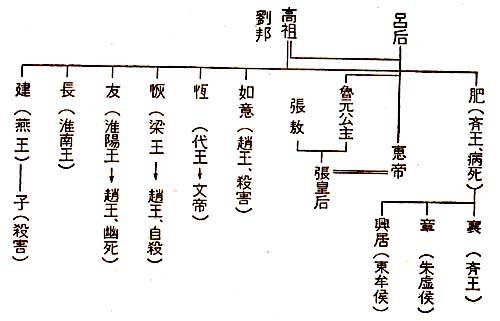

高祖には、八人の男子があった。次男の恵帝のみが呂后(りょこう)の子で、ほかは愛妾のうむところである。

ところで高祖が晩年にいたるまで愛したのが、戚姫(せきき)であった。

その子の如意(じょい)は、趙(ちょう)王に封ぜられた。

しかも忠帝が気のよわい性格であったため、高祖はおのれに似ていないと思い、かわって如意を太子にしてようとした。

戚姫もまた、つねに高祖にむかって、その子を太子にしてほしいと、泣いて懇願していた。

呂后としては、自分の子の太子の座をまもるために、必死の努力をかさねなければならなかった。

それだけに呂后は、戚(せき)夫人をにくんだ。また趙王の如意(じょい)をにくんだ。 |

高祖劉邦の子供

|

恵帝が即位すると、呂后は太后(たいこう)として政治の実権をにぎった。

ついに戚夫人をとらえ、後宮(女官たちの住む宮殿)に監禁した。

ついで如意を召しよせた。

これを聞くと、気のやさしい恵帝は、呂太后の怒りを知っているだけに、みずから郊外まで出むいて、如意をむかえた。

そして宮殿にともない、起居も飲食もともにして、弟をかばった。

太后は如意を殺そうとしても、その機会がなかった。

十二月になった。ある日、恵帝は朝早くから狩りにでかけた。

如意はおさないので、早起きができなかった。

趙王がひとりでいる、と聞くと呂后は、人をもって鴆毒(ちんどく=チンという鳥の羽からとる毒)をのませた。

恵帝が帰ってきたとき、すでに如意は死んでいた。

ついで呂后は戚夫人をひきだして、その手足を切った。

眼球をぬいた。耳をやいた。声の出なくなる薬をのませた。

そうして厠(かわや)に投げこんで、人彘(じんてい=ヒトブタ)と名づけた。

数日たってから恵帝を召して、この人彘をみさせた。

それが戚夫人であることを知ると、恵帝は大いに泣きかなしみ、人をやって太后にうったえた。

「これ、人のなすところにあらず、われは太后の子として、ついに天下を治むるあたわず」。

それからというもの、恵帝は毎日のように酒をのんで淫楽(いんらく)にふけり、政務をみなかった。

そうして病床についてしまった。

翌年(前一九四)、斉王と楚王が参朝した。恵帝は、斉王が兄であるから、といって、上座にすわらせた。

太后は心のなかで怒った。

ふたつの盃に鴆毒(ちんどく)をいれ、斉王の前において、祝福の乾杯をさせようとした。

斉王が立ちあがると、恵帝も立ち、いっしょに祝杯をあげようとした。

太后はおどろいて自分も立ち、恵帝の盃を打ちおとして、酒をくつがえした。

斉王は不審に思い、のまずに酔ったふりをして、その場を辞去した。

あとで事情を知って、おそれおののいた。

ようやく家臣の策により、太后に斉王国の一郡(全体では七郡)をたてまつり、その歓心をえて帰国することができたのであった。

恵帝は、その七年(前一八八)八月に死んだ。二十三歳であった。

太后は喪を発し、哭礼(こくれい=大声で泣く儀式)をおこなったが、涙はでなかった。

恵帝の皇后(同腹の魯元公主の娘、呂后の孫、恵帝の姪)には子がなかった。

そこで、いつわって身ごもったふりをし、後宮の女官の子をひきとって、自分の子に仕立て、その母親を殺してしまった。

これが太子であり、恵帝が死するや、立って皇帝となった。すなわち少帝恭(きょう)である。

いまや天下にくだす号令は、すべて呂太后から発せられる。太后は、これを「制」と称した。

制とは、天子の発する命令のことである。

2 呂氏の天下 top

すでに丞相の蕭何(しょうか)は死去していた(恵帝二年)。

かわって丞相に任ぜられたのは、曹参(そうさん)である。

曹参は将軍として大功を立てた。

よって大名にとりたてられたが、もとより学はない。

かねてから黄帝(伝説上の帝王)や老子の説をこのみ、政治の道は清静(せいせい)をたっとぶことにあり、と信じていた。

そこで丞相となっても、万事に蕭何のさだめたところにしたがい、あらたな変革をくわえなかった。

朝から酒をのんで、政務もみず、部下が意見をしにゆくと、つよい酒をのませて、酔わせて送りかえした。

先代の法をまもって失するなく、というのが曹参の政治であった。

その曹参も、丞相たること三年で死去した。

よって呂后は、高祖の遺訓のごとく、王陵を右丞相に、陳平(ちんぺい)を左丞相に立てた(右が上位)。

王陵も学はなかったが、まっすぐな性格であった。

恵帝なきあと、呂太后は、呂氏の一族を立てて王にしたい、と思って、王陵に相談した。

しかし王陵は、劉氏にあらざる者を王とすることに反対した。

ついで太后は、陳平と周勃(しゅぼう)に問うた。

ふたりは賛成した。太后は王陵をしりぞけ、陳平を右丞相に昇格させた。

王陵は病気と称して故郷にかえり、門をとじて参朝せず、七年ののちに死去した。

陳平もまた、黄帝や老子の書をこのんで読んだ。

丞相となっても政務に精をだすことなく、酒をのんでは婦女にたわむれていた。

呂太后は、ひそかにその無能をよろこんだ。

やがて太后称制(制を称す)の四年となった。

少帝恭もようやく成長し、じぶんが皇后の実子でないこと、生みの母親は殺されたことを知った。

帝は太后をうらんだ。壮年になったら乱をおこしてやる、と口ばしった。これを太后が聞いた。

ついに帝を幽閉し、ついで殺してしまった。かわって立てられたのが、少帝弘である。

やはり恵帝の後宮において、女官のうんだ子であった。

皇帝がかわっても、もはや群臣に異をとなえる者はなかった。

呂太后は思いのままにふるまった。

劉氏の一族は、次々に殺された。

高祖の子のうち、趙王となった者は三人、いずれも非業の死をとげた。

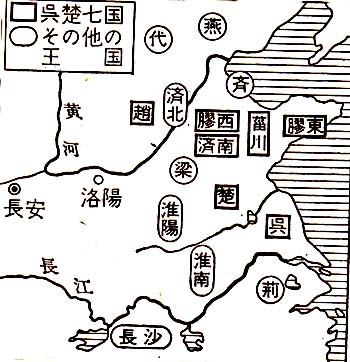

さらに梁と燕もほろぼされ、呂氏の一族が王となった。

斉は大国であったため、その領土をけずって、また一族を王に立てた。

いまや呂氏は一族こぞって王侯となり、劉氏を圧倒した。政府の要職も、呂氏がにぎった。

太尉(軍事長官)として周勃が任ぜられていたが、長安における兵権は、これまた呂氏に占められた。

しかし、さすがの呂太后も、年には勝てなかった。

称制の八年(前一八〇)七月、太后は死んだ。

このときに乗じて立ったのが斉王の劉襄であり、その弟の朱虚候劉章であった。

斉王は国もとにて兵をあげ、劉章は長安にあって内応する手はずをととのえた。

丞相の陳平も、太尉の周勃も、機会をうかがっていた。呂氏一族も、クーデターを計画していた。 |

|

九月、宮中からの手びきによって、周勃は上将軍の印綬(いんじゅ=印とヒモ)をうけ、近衛兵の指揮権をにぎった。

ただちに周勃は軍門に入り、兵士を前にして命令した。

「呂氏のためにつくしたい者は右肩をぬげ。劉氏のためにつくしたい者は左肩をぬげ」。

兵士たちは、みな左肩をぬいだ(左袒=さたん)。

陳平は劉章を召して、太尉を輔佐させた。劉章は軍門をまもった。

ついに呂氏の首脳も、ところをうしなって、その一族はみつけられしだい、殺された。

こうして陳平も周勃も、高祖の期待したとおりに、劉氏の天下をまもったのである。

呂太后によって立てられた王侯は、ことごとく廃された。

かくて大臣たちは協議し、呂太后の立てた少帝弘のかわりに、だれを皇帝に立てるか、はかった。

斉王を、という意見もだされたが、その母方の家に悪い人がいるため、ふたたび外戚のわざわいのおこることが懸念された。

淮南(わいなん)王も年がわかく、母方もわるい。

ついに高祖の現存の子で年長の代(だい)王が、徳も高く、外戚もよいということで、みなの意見がまとまった。

こうして立てられたのが、すなわち文帝である。少帝弘は殺された。

3 文帝の一代 top

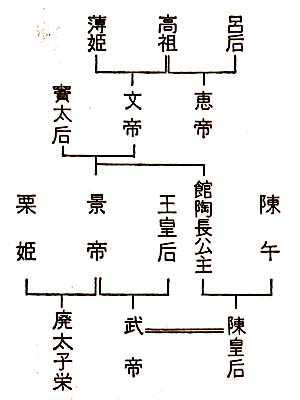

文帝の母は薄(はく)氏の出身であった。

かつて高祖に愛され、一子をうんだが、その後はかえりみられなかった。

そのために呂太后からもにくまれることなく、子が代王となるや、宮中から出て代(自分の領地)におもむいた。

代王は、その位にあること十七年にして、呂太后が死んだ。

呂氏一族はほろぼされ、群臣は、代王の徳望と、薄氏の仁慈をたたえ、むかえて文帝とした。

母の薄夫人は皇太后とあがめられた。よって薄太后という。子の文帝におくれること二年にして死んだ。

文帝は在位二十三年、その諡(おくりな)のごとく、ひたすら仁政にはげみ、節倹をむねとした。

とくに農業をおもんじて、田に課する税をいくたびも減免したこと、苛酷な刑罰を廃止したことは、仁政としてたたえられた。

さらに徳望があって学殖ゆたかな者を、地方から推挙させた。

ひろく賢才をもとめたのである。それまでおさえられていた言論の自由も、みとめられた。

こうして登場してきた者のひとりに、賈誼(かぎ)がいる。まだ二十余歳であった。

しかも漢の国家の危機について、するどく指摘した。

平和な天下になったとはいえ、なお痛哭(つうこく)すべきもの、流涕(りゅうてい)すべきもの、長太息(ちようたいそく=長いためいき)すぺきものあり、というのである。

もっとも憂うべきものは、諸王国が強大すぎること、されば王侯の大きな領地は削減(さくげん)すべし、と賈誼(かぎ)は主張した。

たしかに大国の領地は数郡にまたがり、諸王俣の領地を合計すれば、天下の総郡数の三分の二にもおよぶ。

皇帝の直轄(ちょっかつ)する郡は、全体の三分の一にすぎなかった。

それでも文帝は、あえて強い処置をとることはさけた。

しかし文帝の代に、淮南(わいなん)王国は三分され、斉王国は六分されたのである。

賈誼(かぎ)の意見は生かされたのであった。

また賈誼は、開明の政治をとなえた。暦をあらため、服色をかえ、制度をただし、官名をさだめ、礼楽(れいがく)をおこすべし、というのである。

さすがの文帝も、そこまでの改革にはふみきれなかった。政府にも、宮中にも、守旧の気風はなお強い。

そのころの宮中を支配していたのは、やはり黄老の説であった。その中心は、竇(とう)皇后である。

竇皇后は、もと呂太后につかえる宮女であった。

太后は諸国の王に宮女をあたえたが、そのなかに、わかき日の竇姫(とうき)もふくまれた。

河北の出身であったので、竇姫は実家にちかい趙の国にゆきたいと願い、役人にも頼んでおいた。

しかるに役人はわすれてしまって、代(だい)へゆく一行にくわえた。

竇姫は泣く泣く代へおもむいた。そこで代王の寵愛をえて、一女と二男をうんだ。

さて代王が文帝となる。

かねて正妃とのあいだに四人の男子があったが、代王が帝位につく前後に、母も子も次々に死去した。

ついに竇妃の長男が太子に立てられ(後の景帝)、竇妃は皇后となった。

この人が黄老の説をこのんだのである。

文帝も、太子も、竇氏の一族も、みな黄老の書をよろこぶようになった。それは無為をたっとぶ。

改革や術策は、すべて人為であり、したがって偽なるものとして排されねばならなかった。

4 景帝の後宮 top

文帝が死んで(前一五七)、皇太子が即位した。すなわち景帝である。

その母は皇太后となって竇(とう)太后と称せられ、いよいよ宮中に勢力をふるった。

黄老の説も、ますますさかんであった。

しかし、このころ知識人のあいだでは、ようやく儒学がさかんになっている。

儒学は秦の始皇帝によって、きびしい弾圧をこうむったが、漢代になって世のなかが安定すると、学問に対する意欲が強くわきあがる。

おりから焚書(ふんしょ=始皇帝の命令)をまぬがれて各地にかくしてあった書物も、ぞくぞくとあらわれた。

儒者として一家の学をなす者も、次々にあらわれた。

当時の儒学はもっとも開明の思想であった。学問復興の波にのっているのである。

知識をおもんじ、法則をおもんじ、礼楽をおもんずる。

さらに孔孟(こうもう)の説ばかりでなく、さまざまの学派の説をも取りいれ、その理想を国政にもおよぼそうとしていた。

そして儒者たちは、諸王侯の国の政治顧問となり、さらに長安の朝廷に博士として用いられるようになった。

しかし政治の要職は、いぜんとして武功のあった者が多く占めている。

博士といっても、皇帝の顧問たるにすぎず、とくに重んぜられたわけではなかった。

景帝のとき、博士となった者に轅固(えんこ)という儒者がいた。斉(せい)の人で、詩経の学者であった。

あるとき、竇(とう)太后から召されて、老子の書について下問をうけた。すると轅固(えんこ)は答えた。

「老子でございますか。あれは家人などの読むものでございます」。

家人というのは、宮中で召しつかう下賤の者のことである。竇太后も家人の出身であった。

おおいに怒って、轅固をイノシシの檻(おり)のなかにいれた。これを聞いて、景帝は同情した。

景帝とて、母の影響で黄老をこのみ、儒学は好きでない。

しかし轅固に罪のないことはあきらかであった。よって鋭利な刃物をあたえた。

轅固は檻にはいると、ひと突きでイノシシの心臓をさしとおした。

竇太后はムッとしてみていたが、それ以上の罰をくわえようとはしなかった。

無為にして自然、というのが黄老の理想である。

ところが景帝の実際の政治は、これをやぶった。

諸侯の国に対して、しきりに圧迫をくわえたのである。

すこしでも過失があれば、たちまち領土をけずった。

諸侯の勢力を小さくするというのが、そのねらいであった。

ついに反乱がおこった。呉や楚など七国が連合して、いっせいに兵をあげた。

ときに景帝の三年(前一五四)であった。主力の呉軍は二十万、その勢力は漢の朝廷をおびやかした。

朝廷は、周勃(しゅうぼつ)の子の周亜夫(あふ)を起用して、太尉に任じた。周亜夫はたくみな作戦を立て、持久の策をとって、呉軍のうしろから補給線を攪乱(こうらん)した。

そして、ついに最強の呉軍をやぶった。

七国の連合はくずれ、さしもの大乱も三ヵ月にして鎮定されたのであった。

雨ふって地かたまる。これより中央の威力は、にわかに強大となった。

漢の王朝が多年のあいだにわたって目ざしていた中央集権の体制は、この乱を転機に確立されてゆく。 |

|

しかし、と竇(とう)太后は思うのである。やはり無為の道に越したものはない。無為ならば、おそろしい戦争などおこらずにすむ、というものである。

ところで景帝の皇后は、祖母の薄(はく)太后が、薄氏の一族のなかからえらんだ者であった。しかし皇帝の寵愛もなく、子もなさなかったので、薄太后の死後、廃されてしまった。

太子に立てられたのは、栗姫(りつき)がうんだ長男の栄(えい)である。ほかに男子は十二人あった。

景帝の同母の姉は館陶(かんとう)長公主(長公主とは最年長の内親王)といって嬌(きょう)いう娘があった。長公主は、じぶんの娘を皇太子妃にしたいと思い、栗姫に申しいれた。

しかし、そのころ栗姫は、景帝の寵愛をうしなっていたので、うらみと怒りがつのり、長公主の申しいれをことわった。

長公主は怒った。べつの皇子をもとめ、王夫人のうんだ九男の徹(てつ)に、娘をあたえようとした。

王夫人は、これを承諾した。以来、長公主は弟の景帝に対して、ことごとに栗姫を非難した。

そして少年皇子徼の聡明をふきこんだ。ついに景帝もうごかされた。ともあれ栗姫(りつき)は、嫉妬(しっと)心がつよすぎたのであった。

景帝が、ほかの夫人たちのうんだ子らのことを「わしの死後、よく面倒をみてくれよ」と頼んでも、おこって返事もしなかった。

その七年(前一五〇)、栗姫のうんだ太子は廃された。栗姫はいよいよ怒り、かつ恨み、憂悶(ゆうもん)のうちに死んだ。

かくて王夫人を立てて皇后とし、その子の徹を皇太子とした。

ときに徹は七歳であった。これが武帝である。

景帝が死するや(前一四一)、十六歳にして皇帝の位についた。 |

漢の系図

|

5 武帝の周囲 top

こうして武帝は何人もの兄をさしおいて、皇帝となった。しかし、まだ少年である。

そのうしろには母の王太后がひかえていた。

また武帝が帝位につくのに何よりも力になった人、伯母の館陶(かんとう)長公主が、厳としてひかえていた。

その娘、つまり武帝の従妹(いとこ)は、いまや皇后である。実家の姓をとって陳皇后という。

そうして、これらのすべての背後に、もっとも大きな力をもってひかえているのが、祖母の竇(とう)太后であった。

あらたに丞相(じょうしょう)となったのは、竇太后の一族である。

また副総理格の太尉(軍政長官)になったのは、王太后の弟である。

少年皇帝のまわりは、ぎっしりと外戚(がいせき)でかためられていた。

竇太后にとっていちばんの心配は、わかい孫が新奇な思想にかぶれていることである。

つまり儒学をこのんでいることである。

武帝は皇太子の時代から、博士(はかせ)たちの教えをうけ、儒学の教養を身につけていた。

また美しい文章に大きな魅力を感じていた。

すべて竇太后の気にいらない。

しかも困ったことに、太后と同族の宰相も、また太尉も、儒学をこのんでいたのである。

文化へのあこがれは、もはや時代の空気であった。

その効果はたちまち政治の上にあらわれた。

ふたりの儒者が、ともに朝廷の大官に任ぜられたのである。

ひとりは御史大夫(ぎょしたいふ=検察長官兼副総理)、ひとりは郎中令(皇宮の警察長官)であった。

このような高官を儒者が占めるなどということは、もちろん漢の帝国にとって初めてのことである。

しかも儒者たちは、太平の世を招来するために、儒学の教説にもとづく改革を進言した。

改革案の一つに「列侯をして国につかしむ」という条目があった。

列侯とは、皇族(王)以外の大名である。

それぞれ領地をもらっているのに、都にすんでいるのは、名と実とが合致しない。

すべからく領地におもむかせよ、というのであった。

劉氏の一族で王になった者は、みな領地にゆく。

しかるに外戚で列侯になった者の多くは、公主(皇帝の娘)をめとって、長安にすむことをゆるされている。

公主たちにしてみれば、そのためにこそ都で楽しい生活がいとなめるし、男の皇子とちかって(領地におもむかないから)、朝廷の政治に口を出すこともできる。

館陶長公主が、よい例である。地方へはゆきたくない。

公主たちは、竇太后にうったえ、儒者たちの改革の非をとなえた。竇太后は、もとより儒学がきらいである。

さらに儒者たちは、政務を太后に奏上しないようにすること、つまり皇帝の親政にすることを建議した。

竇太后は大いに怒った。ついに儒者たちを追放し、丞相も大尉も罷免(ひめん)してしまった。

武帝の即位二年目のことである。十八歳の皇帝は、手も足もでなかった。

ところで陳皇后には、まだ子どもがうまれない。

しかも皇后の母は長公主であり、武帝を帝位につけた陰(かげ)の人である。

そのため皇后はおごり、たかぶり、かつ嫉妬(しっと)深(ぶ)かった。

妻と母と伯母と祖母と、いずれも強い力をもって、わかい武帝にのぞむ。武帝は楽しくなかった。

そうしたとき、武帝は血をわけた姉、平陽公王(武帝と同じく王皇后の所生)の邸におもむいた。

公王は十数人の美女をたくわえていた。

それを武帝の目にいれたが、どれも気にいらない。

酒宴がひらかれ、歌姫たちがすすみでた。武帝の目は、そのなかの一人にそそがれた。

名は衛子夫(えいしふ)という。

ごく微賤の出身であった(その母は公主の家の女中、父はわからない)。やがて武帝は小用に立った。

衛子夫が供になった。宴席にもどった武帝は、ひとかたならぬ機嫌(きげん)であった。

衛子夫は厠(かわや)のなかで武帝の愛をうけたのである。

武帝は姉の公主に黄金干斤をおくり、公主は衛子夫を弟の皇帝に献じた。

衛子夫が車にのるとき、公主はその背中をうって激励した。

「ごきげんよう。からだに気をつけて、よくおつとめなさい。貴い身分になっても、私のことをわすれないように、ね」。

この衛子夫こそ、のちの衛皇后である。

宮中にはいって、武帝の寵愛を一身にあびるようになると、陳皇后はいよいよ怒った。

怒りのあまり、死にかけたこともしばしばあった。

やがて武帝が二十二歳になったとき、すなわち即位して六年(前一三五)、竇(とう)太后がなくなった。

武帝の目の上の大きなコブが消えた。その年の秋、はやくも南方に対して遠征の軍が発せられた。

翌年には儒者たちが大量に召しかかえられた。

武帝はいよいよ、積極政策を開始し、文化政策を開始したのである。

6 新しい出発 top

わかい武帝の側近には、すでに何人かの儒者がつかえていた。

地位もひくく、重要な政務には参加できなかったが、考えるところを皇帝に進言することは、自由であった。

武帝もまた、よくその意見をきいた。

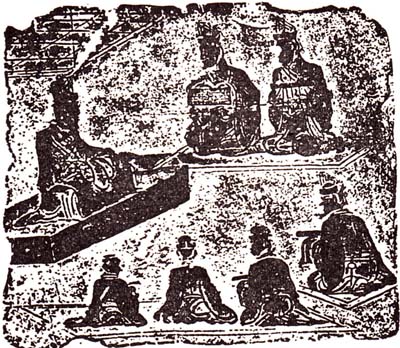

そのなかの一人、董仲舒(とうちゅうじょ)は、下問に応じて対策を建言した。

董仲舒は主張した。

天子の地位は尊厳でなければならぬ。天子の行為は、あらゆる自然の現象に一致する。

その行為がわるければ、天は災害をくだして警告をあたえるのである。

さらに、述べた。

正しい政治をおこなうには、学問と教養のある者が、官吏とならねばならぬ。

なにが学問であるか。孔子の道である。なにが教養であるか。儒学における古典である。

すなわち、「易(えき)」「書(しょ=経)」「詩(し=経)」「礼(らい=記)」「春秋」の五経(ごきょう)である。

この建言を武帝は採用した。

まず朝廷に五経博士をおき、おのおの一経ずつを専攻させて、弟子たちに教授させることにした。 |

講学の図(石の画像)

|

それが竇(とう)太后の死去した年のことである。

あくる年には、地方の郡や国から、徳行のある者を一人ずつ推挙させた。

これは中央の役人に任命される。

また、地方から推挙されてきた賢良の士に、武帝みずから問題をだして、試験した。

優秀な者は、博士に、さらに高官へと登用される。こうした試験は、その後もくりかえしおこなわれた。

政策の転換は、おどろくほどの速さですすめられていった。

しかし武帝のうしろには、なお守旧の勢力がうごめいている。

竇太后なきあと、その最大のものが陳皇后の母、館陶長公主であった。

皇后は母としめしあわせ、衛子夫へのいやがらせをこころみた。

子夫の弟の衛青(えいせい)をとらえ、長公主の邸におしこめて、殺してしまおうとしたのである。

衛青は姉の入内(じゅだい)にともなって宮中にはいり、武帝の離宮たる建章宮(長安の城外にある)で雑用をつとめて

いたのであった。

さいわいにして衛青は、その友人が力ずくで身がらをすくいだしてくれた。

そして、この事件を武帝がきくと、ただちに衛青を建章宮の侍衛長に任命した。

衛青は、年とともに武帝から寵用せられ、衛子夫はいよいよ武帝の愛を独占した。

陳皇后はますます遠ざけられた。

即位して十二年いけなわち元光五年(前一三〇)になった。

陳皇后が巫祝(ふしゅく)の妖術(ようじゅつ=まじないをして人ののろう術)をつかって、皇帝を呪詛(じゅそ)している、という噂が立った。

真偽のほどはわからない。しかし調査の結果は、事実とみとめられた。

巫(みこ)をはじめ、三百余人の一味がとらえられた。

このため、ついに皇后は、その地位をうばわれたのである。

もはや母の長公主も、武帝をうらむよりほかに力はなかった。

ただ長公主は、武帝にとって恩人である。

何のとがめもなく、こののちも気ままな生活をおくっていた。

廃された陳皇后は、長安の城外でさびしい余生をおくった。

廃后とおなじ年、賢良の士の試験において、すでに七十をこえた儒者、公孫弘が武帝の目にとまった。

すぐれた答案をだしたためである。

これより公孫弘は、とんとん拍子に出世する。ついに六年後には、丞相に任ぜられた。

それまでの丞相は、大名でなければ任命されない。その例をやぶったのである。

また儒者の出身であっても、才能があれば丞相に任ずる、その例がひらかれたのである。

武帝の理想は、次々に実行にうつされていった。

これより公孫弘は、元狩(げんしゅ)二年(前一二一)に八十歳で病死するまで、三年半の間、丞相の職にあった。

ところで元光、元狩とよぶのは、いうまでもなく「年号」である。

こうした年号がさだめられたのも、武帝のときであった。

武帝が即位してより、最初の六年は「建元」という。竇(とう)太后が勢力をふるっていた。

次の六年が「元光」である。陳皇后の母、館陶長公主がうしろにひかえて、目をひがらせていた。

しかし、つぎの「元朔(げんさく)」元年(前二一八)となれば、もはや武帝も二十九歳、たくましい青年皇帝に成長している。

愛する衛子夫は待望の皇子をうんだ。大きな喜びのうちに、かつての歌姫は皇后に冊立(さくりつ)せられた。

そうして元朔(げんさく)の六年と、それにつづく「元狩(げんしゅ)」の六年は、五十四年におよぶ武帝の治世のなかで、もっとも輝かしい時期となったのである。

内治は着々と整えられ、外征も大きな成果をあげた。

しかも、この間の外征に最高の武勲をたてたのが、ほかならぬ衛皇后の弟の衛青であった。

top

**************************************** |