|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18

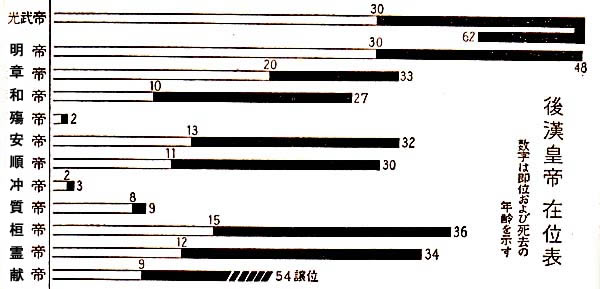

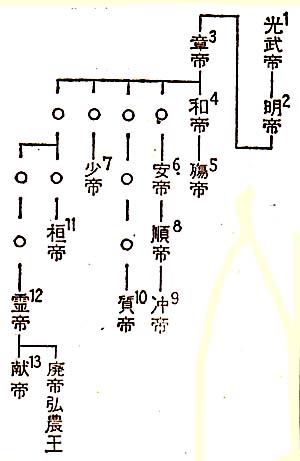

16 斜陽の帝国

1 年少の皇帝 top

後漢の皇帝は、はじめの三代を除くと、いずれも幼少にして位につき、しかもおどろくほど短命であった。わかい皇帝が即位すれば、政治の実権をにぎるのは、おおむね皇太后である。

そうして皇太后の一族、つまり外戚が勢力をふるうことになる。そのきざしは、はやくも四代目の和帝のときからあらわれた。

第二代の明帝の皇后は、建国の功臣たる馬援(ばえん)の娘であった。 |

|

美人のほまれ高く、かつ才媛(さいえん)であったが、身を持することも固く、皇太后となったのちも、馬氏の一族をおさえて、政治に口をださせなかった。

したがって三代の章帝まで、外戚のわざわいはなかった。

章帝が三十三歳のわかさで世を去ると、ついで立ったのは、十歳の和帝である。

ここで実権をにぎったのが竇(とう)太后であり、その兄の竇憲(とうけん)であった。

竇憲は、北匈奴をうって大功を立て、みずからは大将軍となったほか、父子も兄弟もそろって高官にのぼった。

その専横には、おさない和帝の目にもあまるものがあった。

こうしたとき、つねに皇帝のそばにいて相談の相手となったのが、宦官(かんがん)である。

和帝も、宦官をたよりとした。

そして、その力によって竇憲の非行をあばかせ、大将軍の地位から追放したあげく、自殺せしめたのであった。

外戚を除くことはできたが、今度は宦官の力がつよくなった。

本来ならば、宮中の奥ふかくにいて、雑用をつとめるのが宦官の役割である。

その肉体は、男としてもっとも大事なところをうしなっているのであるから、結婚もできなければ、子孫をつくることも不可能である。健全な人たちからは、人間以下のものとして軽蔑されている。

それだけに宦官のなかには、ひと一倍の権勢欲をもっている者が、すくなくなかった。

そうして、ひとたび皇帝のあつい信任をえると、つぎには政治をも左右しようとするにいたる。

政務をとるところは府中とよばれ、宮中からは、これにくちばしをいれることはできない、というのが原則である。

宦官が政治にのりだすことは、宮中と府中の別をみだすことに、ほかならなかった。

その悪例は、和帝のときにひらかれたのである。

つぎに立った殤(しょう)帝は、うまれてから百余日の乳幼児であった。

それも数ヵ月で死去し、ついで十三歳の安帝が立つ。

政権をにぎったのは、やはり皇太后と、その一族であった。

安帝が即位してから十五年(一三)、皇太后が死ぬ。

すると安帝のそばにいた宦官たちは、地方の豪族と手をむすび、外戚たる鄧(とう)氏をたおした。

またも宦官は、大きな役割をになった。

それから五年して、安帝が死んだ。皇后が政権をにぎり、安帝の皇子をさしおいて、いとこを位につけた(少帝)。

しかし、これには宮中や世間の不満も大きい。

内外の空気をさとった宦官たちは、しきりに暗躍して太后の一族をたおし、しりぞけられた皇子をむかえて即位させた。

これが順帝である。功労のあった宦官たちは、大名にとりたてられた。

2 宦官と外戚 top

宦官と外戚とは、いまや幼少の皇帝をとりまいて、わがもの顔にふるまう。

順帝が死ぬと、その子の冲帝がわずか二歳で即位した。

順帝の皇后であった梁(りょう)氏が、太后として政権をにぎった。

兄の梁糞(りょうき)がうしろにいて、これをあやつった。

冲帝が五ヵ月で死去すると、太后と梁糞とは、八歳の質帝を立てた。

こうした少年の皇帝でも、梁糞のふるまいは目についたらしい。

ある日のこと、梁糞のすがたをみかけた質帝は「跋扈(ばっこ)将軍」とよんだ。

すでに梁糞は、順帝のときに大将軍に任ぜられていたのである。

質帝は帝位につくと、わずかに一年半、梁糞のために毒殺された。

ついでむかえられたのは、遠縁の桓帝である。これも十五歳の少年であった。

即位の四年後に梁太后は死去したが、もはや梁氏の勢力はゆるがなかった。

梁冀の妹は皇后にたてられ、梁氏の一族からは、大名となる者が七人、大将軍たる者が二人、そうして高位を占める者は五十人をこえた。

まさしく後漢の朝廷は、梁氏の天下であった。

桓帝が即位してから三十年、梁皇后(梁冀の妹)が死んだ。

梁冀と宮中とをむすぶ大きな糸の一本がきれた。

その専横をにがにがしく思っていた桓帝は、かねてから宦官たちと意を通じ、機会をうかがっていたのである。

ついに、その時がきた。皇帝と宦官とのひそかな計画が、実行にうつされた。

桓帝は兵を発して梁冀の邸宅をかこませた。

さしもの梁冀も、妻とともに自殺した。梁氏の一族は、ことごとく処刑され、その死体は市場でさらしものとなった。

しかし梁氏はたおされても、かわって宦官が勢力をえた。 |

|

大功のあった五人の宦官は大名となり、将軍となり、政権をほしいままにして「五邪」とよばれるにいたる。

彼らにとって、権力につづくものは、物欲であった。

宦官たちは、その権力にまかせて、田をうばう、家をうばう。

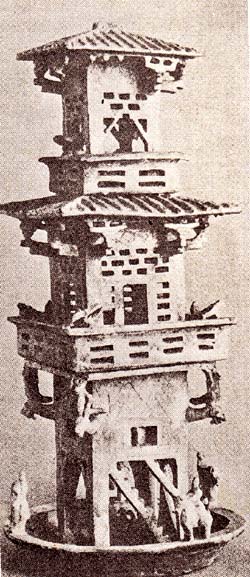

そして宏壮な邸宅をいくつもいとなむ。

そこには高楼あり、池苑(ちえん)あり、堂閣あり、いずれも美々(びび)しくかざりたてて、宮殿さながらであった。

さらに、ひとの居室をこわし、墳墓をあばいては、財宝をぬすむ。

男をかどわかしては奴隷とし、女をかすめとっては妻妾とするというありさまであった。

ところで後漢の外戚となったものは、地方の名門である。

ひろい土地を所有して羽ぶりをきかす豪族であった。

それが権力をにぎると、中央の高官となり、要職を独占した。

いっぽう宦官は、おおむねひくい身分の出身である。

みずからは肉体の一部をなくした不具者である。

それが権力をにぎると、ふだんは下づみになっている官僚や、力をのばせないでいる豪族と結託した。

彼らもまた、宦官のもとにあつまって、あまい汁をすおうとしたのであった。

中央の官界ばかりでなく、地方の官職まで、こうして宦官の息のかかった者に、独占されるようになった。

当然のこととして、反撥がおこった。

3 清流と濁流 top

後漢の朝廷において高級の官吏となるためには、儒学の教養が必須であった。中央に設けられた国立の太学は、年を追うて発展し、その学生も後漢の末ごろには三万人に達する。

地方における私塾もますますさかんとなり、なかには数百から数千の門弟をかかえるものもあった。

こうして儒学を奨励し、名節をたっとぶ傾向が、やがては極端に走ってゆく。官吏たるべき者を推挙することを、選挙(選び、あげるの意)と称したが、そうした選挙にも、また昇進にも、実務の才能はかえりみられない。

重んぜられるものは「名節」であった。 |

陶製の楼閣

|

しかも名節というものは、基準のあるものではないから、太学生たちの人気が、これを大きく左右した。

そこから、学者のなかには人気をえるために、派手な言動をする者があらわれてくる。

学生たちもまた、しきりに政治を批判し、学問よりも運動に身を投ずるという傾向がつよまってゆく。

さて儒学を勉強して、正規のコースから官界へはいった者は、清流(せいりゅう)とよばれた。

これに対して宦官や、その推挙によって官吏となった者は、濁流とよばれる。

濁流がはびこることは清流にとって、がまんのできないものにちがいなかった。

そこで気骨のある者、または名節の士として人気をえたい者は、濁流の非行をあばきたて、法にてらしてきびしく処分した。

いまを時めく宦官の一族でも、容赦はしなかった。

すると宦官のほうでも、その権力を悪用して、法の正しい適用をおこなった者を、免官にする。

さらに投獄する。さらには処刑する。清流と濁流との争いは、時とともに激しさを加えていった。

桓帝の延熹(えんき)九年(一六六)十二月、いまでいえば警視総監にあたる司隷校尉(しれいこうい)の李膺(りよう)をはじめ、二百余人に対して逮捕令が発せられた。

もちろん、宦官たちが策動した結果である。

すなわち李膺は、太学の学生たちと交遊し、こもごもゆききして徒党をつくり、朝廷を非難し、風俗を惑乱している、というのであった。

李膺こそ、いわゆる清流の中心人物として、太学生のあいだで声望が高い。

そこで先輩たる太尉(軍政長官)の陳蕃(ちんばん)から推挙をうけて、司隷校尉に任ぜられた。

さしもの宦官たちも、李膺のもとでは行動をつつしんだ。それだけに李膺は、濁流にとって目の上のコブであった。

さて逮捕令は発せられたが、これに署名することを陳蕃がこばんだ。

ほまれ高く、国をうれうる人たちを、罪名もあきらかでないのに捕えることは道理にあわぬ、というのであった。

しかし逮捕は強行された。洛陽でも、地方でも、名節の士たちは次々に検挙された。

陳蕃は桓帝に対して、このことの不当を訴えたが、かえって太尉の職を免ぜられた。

ところが捕えてはみたものの、いざ取りしらべをおこなおうとするや、李膺たちは逆に、宦官の非行を申したてる。

これには宦官たちがおそれをいだいた。

ついに取りしらべを中止し、それぞれ郷里に送りかえして、庶人(しょじん=平民)の身分におとし、こののち官吏となることができないようにしてしまった。

当時の言葉でいえば、禁錮(きんこ)の刑に処したわけである。

党派をつくったというわけで禁錮となる、それゆえに、その事件は「党錮(とうこ)の獄」とよばれた。

いわゆる党人は処分されたが、その人気は、いよいよ高まるばかりであった。

党人たちは、おのおのの郷里において、熱烈な歓迎をうけたのである。

濁流に抗して罪せられたことは、清流たるものの名誉とかんがえられたのであった。

4 空前の大獄 top

やがて垣帝が死去し、一族から霊帝がむかえられて即位した(一六七)。

この迎立には、外戚の竇武(とうぶ)の力が大きかったので、またも外戚が力をもりかえす。

竇武(とうぶ)は大将軍となり、陳幕も太尉にかえり咲いた。李膺たち党人も、禁錮をゆるされてふたたび官途についた。

まきかえしである。

陳蕃と賓武は、この勢いに乗じて、有力な宦官たちを一掃しようとくわだてた。

はかりごとは着々とすすんだ。

しかし宦官たちの結束も固い。陳・賢の上奏文が、宦官の一人にぬすみみされたのが、運のつきであった。

彼らは先手をうった。

陳蕃と竇武(とうぶ)とが天子の廃立をはかっている、と騒ぎたてたのである。

たちまち少年の皇帝をとりかこみ、近衛の軍をおさえてしまった。

急を知って宮中にかけつけた陳蕃は、宦官のひきいる兵にかこまれて、召しとられた。

そのまま獄におくられ、その日のうちに処刑された。

竇武(とうぶ)もまた、召しとりの兵にかこまれて、自殺した。

霊帝の建寧(けんねい)元年(一六八)九月のことである。

こうして宦官の天下が復活したとなれば、もはや党人たちも朝廷にとどまっているわけにはいかない。

みな、たもとをつらねて辞職し、ふたたび郷里へかえっていった。

しかし宦官たちにとって、人気のある党人どもを、そのままにしておくことはなんとしても不女であった。

またしても陰謀がめぐらされた。罪なき罪を党人にきせ、一挙にほうむってしまおうというのであった。

機会はきた。

あくる建寧二年(一六九)、党人のなかの有力な一人が「部党を立てて、社稷(しゃしょく=国家)をあやうくしようとする陰謀あり」という上奏があった。

宦官のつくりごとである。霊帝は、その部党の逮捕を命じた。

党人たちも、かくごをきめていた。今度こそ、いのちのないことは、あきらかであった。

李膚は、まわりの人たちから、逃げることをすすめられたが、「すでに六十の老齢、死生は天にゆだねよう」と語って、しずかにしばられた。

かくて獄におくられ、拷問によって殺された。

党人たちの投獄された者は、ことごとく獄中でいのちをおとした。

みずから生命を断った者もいる。たくみに逃亡した者もいる。

逃げようとおもえば、どこにでも正義を愛する士があった。よろこんでむかえられた。

しかし党人をかくまったことが発覚すれば、ただちに処刑されたのである。

こうして獄中に非業の死をとげた党人は、百人をこえた。

その妻子や一族も、あるいは殺され、あるいは辺地に流された。

二回にわたる党錮の獄は、清流のおもだった者を抹殺しつくした。

これから後の世は、まさしく濁流の天下である。

宦官にあやつられた霊帝の治世は二十一年あまり、その末期には、ついに天下の大乱がおこった。

いわゆる黄巾(こうきん)の乱である。

政治のみだれから、国家の財政はとぼしくなるばかりであり、それは年貢の増徴となって、人民の上にかかってくる。

おまけに宦官とむすんだ豪族は、その権力をかさにきて、ますます土地をひろげようとする。

たよるところのない人民の暮らしは、窮乏の極に達した。

これでは農民が反乱をおこすのも、当然であった。

中平元年(一八四)、黄巾の乱がおこった翌月(三月)のこと、宦官のなかからも党人をゆるすように、と上奏する者があった。

党錮のことでは、うらみをいだく者がすくなくない。いつまでも放置しておけば、反乱にくわわる者もでてくるであろう。

いまのうちに、手をうっておかなければ、くやんでも追いつかぬことになろう、というわけであった。

霊帝は、党人を大赦(たいしゃ)するという詔令を発した。

ゆるされた党人や、その家族たちは、歓呼の声のなかで天下に晴れの身となった。

しかし、すでに遅かったのである。後漢の王朝の命脈ももはや風の前のともしびにひとしかった。

top

**************************************** |