|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

4 覇者の出現

1 春秋の筆法 top

『春秋』という書物がある。魯(ろ)の国の年代記である。魯の隠(いん)公の即位の年(前七二二)から、哀公の十四年(前四八一)まで、二百四十二年間のことを記した。

そこで周室の東遷(とうせん、前七七〇)から後の時代は、この書名にもとづいて、春秋時代と呼ばれるようになった。

ところで『春秋』は、のちに孔子が筆を加え、編集しなおした、と伝えられている。

その文章は、きわめて簡潔であるが、そうした表現のなかにも、孔子による深い批判のきもちがこめられている、とかんがえられてきた。

「春秋の筆法」ということばが、ここからうまれた。

『春秋』の最初のところは、つぎのように書かれている。

元年、春、王正月。

三月、公及邾儀父盟于蔑。

夏五月、鄭伯克段于鄢。 |

元年、春、王の正月。

三月、公と邾(ちゅ)の儀父(ぎほ)と、蔑(べつ)に盟う。

夏五月、鄭伯(ていはく)、段に鄢(えん)に克(か)つ。 |

これだけの文章では、どういう事件だったのか、その表現にどういう意味がふくまれているのか、見当がつきかねるであろう。

そこで、いろいろな解釈の書物があらわされた。なかでも『公羊伝(くようでん)』『穀梁(こくりょう)伝』と『左氏(さし)伝』とが、もっとも重要なものとされてきた。

これを春秋の三伝という。伝とは、解説とか、注釈とか、いう意味である。

三伝のうち、その当時の歴史をくわしく述べたのが『左氏伝』であった。『左伝』ともいう。

そこで『左伝』を読めば、いわゆる春秋時代の歴史を知ることができるわけである。

さきの三行の簡潔な記述も、『左伝』によれば、つぎのような事件なのであった。

「元年、春、王」とは、周の王(平王)の暦における正月という意味である。

魯の隠公は叩位したのに、そのことを書かないのは、摂政だったからである。

「三月、隠公と邾(ちゅ)の儀父と、蔑(べつ)にて盟う」とあるが、邾の儀父とに、邾子(ちゅうし=邾の国君にして子爵との意)の克(こく)のことである。

このとき邾子は、まだ(子爵に叙(じょ)するとの)王命を受けていなかった。そこで爵位が書かれていない。

(名を記さずに)儀父という字(よびな)をもちいたのは、その人を貴(たつと)んだわけである。

ところで隠公は摂政の位につくと、友好を邾国に求めようと欲した。

そこで蔑において盟約をむすんだのである。

夏四月、(魯の大夫(だいじん)たる)費伯が軍をひきいて、郎(ろう)という邑(まち)に城をきずいた。

これが『春秋』に書いてないのは、隠公の命令によるものではなかったからである。

さて、つぎの「夏五月」の事件は、鄭という国のお家騷動にからまるものであった。

鄭の国は、東周の都たる成周(洛陽)に近く、また鄭の国君は、東周の王室の総理たる地位を占めて、もっとも重きをなしていた。

たまたま魯の隠公元年の五月、ここで騒動がおこったのである。

2 鄭の荘公 top

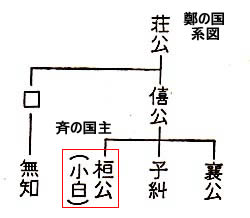

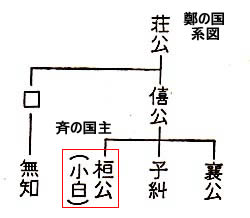

鄭の武公は、夫人の姜(きょう)氏とのあいだに、荘公と共叔段とを生んだ。

荘公は、逆児(さかご)として生まれ(寤生=ごせい)、姜氏をおどろかした。

ついに姜氏は荘公をにくみ、弟の段を愛して、これを太子に立てたいとおもい、しばしば武公に請うた。

しかし武公はゆるさなかった。

荘公が即位するにおよび(前七四四)、姜氏は段のために大きな領地をのぞんだ。

そこで京(けい)の邑を与えられた。共叔段は、京の城の弟君と呼ばれた。

ところが京の城壁たるや、およそ一キロ四方にわたり、国都にくらべて大きすぎるとて、諌言(かんげん)するものがあった。雑草でさえ、はびこってからでは取りのぞきにくい。ましてや、国君の弟君では、というのであった。しかし荘公は、母親の望みなのだ、として、諌言をしりぞけた。

「多く不義をおこなえば、かならずみずから斃(たお)れよう。しばらく、これを待て」。 |

|

やがて段は、西部や北部の地方にも手を伸ばし、その人民を配下にいれてしまった。

「国に二君あることは、ゆるされません。どうなさるおつもりですか。

国を弟君に与えるといわれるならば、そちらに仕えさせていただきましょう。

与えるおきもちがないならば、どうかわざわいを除かせてください。

民に二心を生じさせてはなりません」。

こうまでいって諌(いさ)めても、荘公は「不義をなす者は自滅する」といって、とりあわない。

ついに段は、城を修理して人民をあつめ、兵備まですっかりととのえて、鄭の国都を襲おうとするにいたった。

母の姜(きょう)氏が、国都にあって内応する手はずであった。

その計画を知って、荘公は「よろしい」といって、部下に命じ、京を討たせた。

京の民も、段にそむいた。段は鄢(えん)に逃げた。これを追って荘公は、鄢に攻めいった。

五月、ついに段は共(きょう)の国に走った。

よって共の国の、弟君(叔)たる段、すなわち共叔段と呼ばれるようになったのである。

『春秋』において「鄭伯、段に鄢(えん)に克(か)つ」と書いているのは、段が弟としての道をまもらなかったから、弟とは記さないのである。

一国に二君あるごとき状態であったから、「克(かつ)」(対等の相手にようやく勝つ)という字を用いた。

「鄭伯」と書いたのは、弟を教えみちびくことができなかったのを、そしっているわけである。

さて荘公は、母の姜氏を幽閉し、誓いを立てて、「黄泉(こうせん=地下の世、死者の行くところ)に行かぬかぎりは、お目にかかることもありますまい)といった。

しかし、のちには言い過ぎを後悔するようになった。どうしたらよいのか。

そこへ孝心のあつい男があらわれて、一策をさずけた。

泉のわきでるところまで大地をほって、地下道をつくり、そこで対面すればよい、というのであった。

さっそく、これに従った。荘公は地下の道にはいって、歌った。’

大隧(たいつい=大きな穴)の中、その楽しみや、融融(ゆうゆう)たり(のどかである)。

母の姜氏は地下の道を出て、歌った。

大隧の外、その楽しみや、洩洩(えいえい)たり(心がのびのびする)。

ついに母たり、子たること、もとのごとくになった。

こののち荘公は、鄭の国力を高めることに力をつくし、諸侯のなかで重きをなすにいたった。

周の王室においては、平王のつぎに孫の桓(かん)王が立ったが(前七一九)、鄭の力がさかんになることによって、王室の権威がそこなわれるのをおそれた。

そこで、しきりに鄭を圧迫する。

ついに荘公も怒って、王室への朝覲(ちょうきん)をやめてしまった。

ここにおいて桓王は、諸侯の軍をあつめ、みずから兵をひきいて、鄭を征した。

しかし寄せあつめの王軍は、鄭軍のためにやぶられた。

桓王も重傷を負うありさまであった。

時に王の十三年(前七〇七)、周室の東遷からわずか六十年にして、周王の権威もここまで落ちてしまったのである。

3 管仲と鮑叔(ほうしゅう)

top

鄭(てい)の国も、荘公の死(前七〇一)後は、相続あらそいがおこって、国内がみだれた。それに、まわりの諸国の利害もからみあって、中原の地には争乱がつづいた。こうして、古い伝統をもった諸国も、しだいに衰えてゆく。

かわって国力をのばしてきたのが、東方の斉(せい)であった。

斉の襄(じょう)公は、鄭を圧し、魯(ろ)を圧し、さらに紀(き)の国をほろぼした。その妹(実の妹であったのか、いとこの関係か、不明)は、魯の桓(かん)公の夫人となっていたが、とつぐ前から兄の襄公と私通していた。

魯の桓公が夫人をともなって斉をおとずれるや、またも私通をかさねた。これを知って、桓公は怒った。

すると襄公は、桓公を殺してしまった。

魯の国では、その国君が殺されても、もはや国力がちがっていたので、どうすることもできなかった。

やむなく太子を立てる。これが魯の荘公である。 |

|

ともあれ襄公には無道のふるまいが多かった。

弟たちは、その身にわざわいがおよぶことをおそれて、国外にのがれた。

糾(ちゅう)は魯にのがれ、管仲と召忽(しょうこつ)がこれをまもった。

小白(しょうはく)は、鮑叔(ほうしゅく)にまもられて、莒(きょ)の国にのがれた。

やがて襄公は、内外のうらみをうけて殺された。

公孫の無知(むち)が立てられて位についたが、これまた次の年には殺されてしまった(前六八五)。

いまや位をつぐべき者は、糾と小白である。

斉の老臣たちは、小白をむかえようとした。

糾が立つと、魯の圧力がくわわることを心配したのである。

小白は、いち早く鮑叔に守られて故国にむかった。

これを知った管仲は、ひそかに先まわりして、小白の行列を待ちうける。

車が近づくや、小白めがけて矢をはなった。

その腹に矢をうけた小白は、たまらず車から転落した。

それをみとどけて管仲は、魯へもどった。

魯の国では、糾を位につけようとして、三百台の戦車をくりだした。

魯の荘公は、みずから軍をひきいて、斉にむかった。

しかるに魯の軍が、斉の国都にせまったとき、そこで聞いたことは、すでに小白が即位したという知らせであった。

小白は生きていたのである。矢は、腹帯の留め金にあたっただけであった。

小白は、わざと車から落ち、死んだふりをして、二の矢をさけた。

そうして、まっすぐ斉の国都にいり、老臣たちにむかえられて即位した。これが斉の桓公である。

陣容をととのえた斉の軍は、魯の軍をむかえ討って、これを敗走させた。

ついで魯に、要求をつきつけた。

公子糾を魯において処刑すること。召忽と管仲を引きわたすこと。

これを聞かなければ、魯の都を包囲する、というのであった。

魯では、糾を殺した。召忽は主君に殉じて自殺した。

管仲はしばられて、糾と召忽の首とともに、斉におくられた。

もとより桓公は、管仲を殺すつもりであった。しかし鮑叔はいった。

「わが君が、ただ斉の一国を統治なさるなら、それでもよろしゅうございましょう。

しかし天下を取ろうと望まれるのならば、管仲をお用いにならねばなりません。

管仲のいる国は、国として重きをなします。かれをうしなってはなりません」。

そのことばに桓公はしたがった。

さきの恨みをわすれて、管仲をゆるし、宰相(さいしょう)としてとりたてた。

そうして鮑叔は、みずからその下風にたった。たがいに人をみる明(めい)があったのである。

のちに管仲は、述懐(じゅつかい)していった。

「かつて私が困窮していたころ、鮑叔とともに商売をした。利益をわけるとき、自分のほうが余計にとった。

しかし鮑叔は私のことを、よくばりとは思わなかった。私の貧しいことを知っていたからだ。

かつて私は鮑叔のために事業をくわだてたが、失敗していよいよ困窮した。しかし鮑叔は私のことを、おろか者とは思わなかった。時に利と不利のあることを知っていたからだ。

かつて私は三たび仕えて、三たび主君から逐(お)われたが、鮑叔は私のことを、無能だとは思わなかった。時機がわるいと判断してくれたのだ。

かつて私は三たび戦って、三たび逃走した。それでも鮑叔は私のことを、卑怯だとは思わなかった。私に老母のあることを知っていたからだ。

公子糾が敗れたとき、召忽は死んだ。私は縄目(なわめ)の辱(はずか)しめをうけた。

しかも鮑叔は私のことを、恥知らずとは思わなかった。

私が小さな節義を恥とせず、功名を天下にあらわせぬことを恥としているのを、知ってくれたからだ。

私をうんでくれた者は、父母である。私を知ってくれた者は、鮑先生である」。 |

4 斉桓の覇業(はぎょう)

top

斉(せい)の桓公は、管仲を用いて大いに治績をあげた。

農業のほかに、製塩や漁業などをさかんにして、国の財政をゆたかにし、物資の流通や、物価の安定にも力をいれた。

かつ軍隊の組織をととのえて、いわゆる富国強兵の策を実行する。

こうして、つちかわれた実力をもって、斉は覇者たるの道をすすんでいったのであった。

まず宋(そう)の国の内乱をきっかけに、まわりの国々の代表をあつめ、あたらしい宋の国君の即位をみとめた(前六八一)。

このとき、魯は代表をおくらなかったので、それを名目として魯を討った。

魯は敗れ、講和の会合が斉の領内でおこなわれた。桓公と魯の荘公とが、あい対する。

そのとき荘公にしたがってきた曹沫(そうばつ)は、にわかにすすみでて、桓公の袖をとらえ、短剣をつきつけて、斉がうばった土地をかえすよう求めた。

やむなく桓公も、したがった。

のちに桓公は、この約束をくつがえそうとしたが、管仲がいさめた。

「約束にそむいたとあっては、諸侯の信用をおとし、天下の支援を失うことになりましょう」。

そのことばにしたがって、桓公は魯に土地をかえした。

これによって桓公の信望は、いよいよ高まった。

その翌年には、さきの盟約にそむいた宋を討つ。このときには周の王室にも出兵を請い、つまり周王の名において行動した。

宋を屈服させると、その年の冬、および翌年の春の二回にわけて、宋や衛や鄭や陳などの諸侯と会同し、その盟主となった。

こうして桓公は、覇者としての実質をそなえたのである(前六七九)。

この後も桓公は、諸国のあいだの争いや内乱をしずめ、いっそう重きをなしてゆく。

ついに周の王室も桓公の実力にたよろうとするにいたり、桓公の覇者たることを公認した(前六六七)。

ところで、このころの中原には、大きな脅威があった。

北方から、狄(てき)とか戎(じゅう)とか呼ばれていた異民族が、しきりに南下してきていたからである。

燕(えん)や衛(えい)のような大きな国でさえ、北方民族の侵入をささえぎれずに、国都をすてるありさまであった。

これに桓公は力を貸す。救援の軍を発して、それぞれの国を復興させた。

それに中原とはいっても、すみずみまで開拓されていたわけではなかった。

平原のなかにも沼地がある、森林がある。そこに住むのは漢民族ではない。

未開の戎や狄が、狩猟をいとなみながら住みついていたのであった。

それが機会をうかがっては平原に下ってきて、田畑を荒らし、掠奪をする。

さらに大量の異民族が南下してくるとなれば、ゆゆしい問題であった。

そればかりではない、南方からは楚(そ)の国が北進してきた。

楚は、長江の中流域を本拠として、春秋時代の初めごろから、しだいに東方へ、また北方へと進出する。

もとは南方系の種族であったらしい。

言語も、風俗も、習慣も、漢民族とは、かなりちがっていたのであろう。

中原の人びとからは、未開の異民族とみられていた。

いまや中原の諸国は、こうした北と南からの侵略をふせがねばならなくなった。

しかも周の王室に実力がなくなっているのであれば、諸侯の国がそれぞれ力を合わせて、異民族に対抗することが必要である。

連盟のために、周の王室を尊び(尊王)、異民族をうちはらう(攘夷)というスローガンがとなえられた。

桓公こそ、尊王と攘夷の旗じるしのもと、諸侯の連盟をつくりあげた最初の人であった。

すなわち、はじめて覇者(はしゃ)となったのである。

楚の北進も、桓公によってくいとめられた。

しかし桓公の勢威も、管仲が死んでからは、しだいに衰える。

若いときから色を好み、夫人が三人もあったほか、これに類する者が六人もいた。

それぞれ子を生んだが、管仲が死ぬと、公子たちはみな競って太子に立とうとした。

二年にして、桓公も死去する(前六四三)。

さっそく相続の争いがおこった。おのおの党派をつくって攻め合った。

宮中には納棺する者もおらず、桓公の遺骸は放置されること、六十五日におよんだ。

ついに蛆(うじ)がわいて、戸の外に這(は)いだした。

斉の国は、たちまちにして覇者たるの実力をうしなってしまった。

5 晋公子の亡命十九年 top

斉の桓公が死んだ後、これにかわって諸侯の盟主になろうとしたのが、宋の襄公であった。

しかし宋の実力をもってしては、楚をおさえることはできなかった。

中原の国のなかでも、楚をおそれて、これに通ずるものもあらわれた。

鄭(てい)もまた、楚と通じた。襄公は、鄭を討つ。

すると楚が、鄭をすくうために出兵してきた。

宋軍と楚軍は、泓水(おうすい)のほとりで戦った(前六三八)。

川をはさんで対陣したが、まだ楚軍が川をわたりおえぬとき、宋の将軍(襄公の異母兄)がいった。

「敵は大軍、われは小勢であります。渡河してしまわぬうちに攻撃しましょう」。

しかし襄公は聞きいれなかった。やがて楚軍は渡りおわったが、陣立てがととのわない。

「攻めるのなら、いまのうちです」。

しかし襄公は「まだ、まだ」といって、ゆるさなかった。

楚軍の陣形が、すっかりととのった。そこで宋軍は攻撃をはじめた。

多勢に無勢のこととて宋軍は大敗し、襄公も傷をうけた。

非難の声が高まったが、襄公はいうのだった。

「君子は、ひとの窮(きゅう)しているときには苦しめない、陣形のととのわぬ敵に対しては、太鼓を打たない(攻めかけない)ものだ」。

世に、これを「宋襄の仁」という。つまらない情をかけることの喩(たと)えとなった。

しかも襄公は、このときの傷がもとで、翌年には死んだ。

これに先だって、宋の国に、晋の公子の重耳(ちょうじ)がおとずれた。

宋は敗戦のあとで困窮しており、重耳をもてなす余裕もなかった。

しかし襄公は、重耳が大器であることをみぬき、馬八十頭を贈った。

晋の献公には、太子の申生(しんせい)のほか、重耳と夷吾(いご)という公子があった。

さらに西方の戎(じゅう)を討って、戎王の娘を手にいれた。こうして奚斉(けいさい)がうまれた。

献公は若い夫人を愛するあまり、奚斉をあとつぎにしたいと望むようになった。

ついに太子の申生は自殺に追いこまれ、重耳と夷吾は国外に亡命した。

やがて献公が死ぬと(前六五一)、たちまち内乱がおこった。奚斉はころされ、夷吾がむかえられて位についた。これが恵公である。

しかし恵公は十三年の在位の間、失政をかさね、晋の国力はおとろえた。

西方からは新興の秦(しん)に圧せられ、北方からは狄(てき)の侵入をうけた。 |

泓水の戦の後、晋公子の重耳は多くの国を渡り歩き、晋の文公となる

|

晋の人びとは、ながく亡命の旅をつづけている重耳の帰国をのぞむようになった。

父の献公が即位したとき、すでに重耳は二十一歳であった。

それから二十年あまり、重耳は身の危険をさとって、北方の狄の地へのがれた。そのとき四十三歳であった。

狄の地では妻もめとり、すごすこと十二年。故国では弟の恵公が立っていたが、重耳をおそれて刺客を送った。

これを知って重耳は、斉にうつった。桓公をたよったのである。

斉には五年いた。その間に桓公も死んだ。重耳は曹にゆき、そして宋をおとずれた。

襄公からは国君の礼をもって遇された。

それから鄭(てい)にゆき、楚にゆき、また大いに厚遇された。

ついで秦におもむいた。たまたま故国では恵公が死んで、その子の懐公が立った(前六三七)。

秦は兵を発して、重耳を晋の国へおくりとどけた。

亡命十九年、かくて帰国した重耳は、懐公を殺して位についた。

ときに六十二歳であった。これが晋の文公である。

6 晋文の覇業 top

文公が位につくや、財政をととのえ、軍事を強化して、晋の国運は日ましにさかんとなる。

翌年には周室の内乱をしずめ、いよいよ重きをなした。おりから楚の国力もますます強い。

中原の諸国も、その圧力をうけて、あるいは屈服し、あるいは対抗の策をねった。

文公の即位から三年の後、楚は宋を攻めた。宋は晋の文公に救援をもとめた。

文公は、かつて宋において好遇された恩にむくいようとした。

翌年(前六三二)の春、文公は楚にくみする曹と衛とを攻め、これを味方に引きいれた。

楚も、晋に対して軍勢をさしむけた。楚の軍を前にして、晋軍は九十里だけ退いた。これには理由があったのである。

かつて文公は流遇(るぐう)のあいだに、楚においても厚くもてなされた。

そのとき「帰国されたら、返礼に何をくださるか」と問われた。文公はいった。

「もし君の力をもって、晋国にかえることを得(う)れば、晋と楚と軍勢をととのえて中原に遭(あ)いしとき、君を避(さ)くること三舎(さんしゃ)せん」。

一舎とは、軍隊が一日に歩く行程のことで、三十里(約十二キロ)にあたる。

つまり文公は、対戦のときに九十里(約三十六キロ)後退することを約束したのであった。

「三舎を避ける」(とてもかなわぬと、尻込みする)ということばは、ここに由来する。

そして文公は、かねての約束を実行したのであった。

こうして四月になった。晋楚の両軍は、城濮(じょうぼく)において対陣した。

宋と斉と秦とが、晋のために軍をだした。楚は、陳(ちん)と蔡(さい)の兵をもひきいていた。

晋軍は大いに打ってでて、 まず楚の右軍を破り、ついで左軍もくずした。

晋の大勝はさだまり、楚の北進はくいとめられた。

周の襄王は、晋の戦勝をいわうため、みずから東方におもむいた。

文公は、践土(せんど)に王宮をつくり、天子の臨御をあおいで戦利品をたてまつった。

周王は、ここに文公の覇者(はしゃ)たることを承認した。

王宮の庭では、諸侯の代表があつまって、会盟をおこなった。

文公の覇業(はぎょう)には、周の王がみずからでむいたのである。

いまや晋は、天子にかわって中原に号令する盟主となった。これより五年の後に文公は死去した。

そうして中原にむかっては、ふたたび楚の圧力が加えられるようになる。

しかし覇者たるの地位はうしなっても、依然として晋は、中原における最大の強国であった。

すなわち晋は、北方に対して勢力をのばしたのである。

それまで、しばしば中原に侵入していた狄(てき)をやぶった。

北方の山地を開拓し、領域をひろげた。

領内に住みついた狄は、これを同化し、したがわぬものは、さらに北方へと追いやった。

7 楚の荘王の覇業 top

周の桓王のとき、といえば、鄭(てい)の荘公が活躍していたころである。

斉の桓公も、まだあらわれていない。

楚の国では周の王室に対して、爵位を上げてもらいたいと要求した。周は、ゆるさなかった。

すると楚の国君は、かってに「王」を称した。これが楚の武王である。

|

銅製の鼎(西周)

|

それから九十年、晋の文公が死んでからでは十五年、楚では荘王が立った(前六一三)。

すでに楚は、宋を討ち、鄭をおさえて、その勢力は黄河の南岸にまでおよんでいた。

その勢いに乗って荘王は、洛水のほとりに軍をすすめ、周の国境において盛大な観兵式をおこなった。

ときに周の定王の元年である(前六〇六)。

定王は大夫(たいふ=大臣)の王孫満をつかねして、荘王をねぎらわせた。

会見の席で、荘王は周の王室に伝わる鼎(かなえ)について、その大小や軽重をたずねた。

これに対して、王孫満はこたえた。

「鼎の価値は、それを持つひとの徳によってきまるものであります。

鼎の大小や軽重には、かかわりありません。

持ち主が明徳であれば、小なりとも重いのです。

また持ち主が邪悪であれば、大なりとも軽いのです」。

さらに言った。周王の君臨することは

「天の命ずるところなり。周の徳は衰えたりといえども、天命いまだ改まらず。

鼎の軽重も、いまだ問うべからざるなり」。 |

いまや北に晋あり、南に楚あり。この二つの強国にはさまれて、宋や鄭や陳や蔡などの諸国は、ときどきの情勢に応じて、どちらかに従うということをくりかえした。

さて荘王が立って十五年、楚は鄭および陳と会盟した。

しかるに鄭は、晋との会盟に応じた。

怒った荘王は、その翌年(前五九七)、兵を発して鄭の国都をかこんだ。

戦うこと三ヵ月あまり、ついに鄭は屈し、鄭の襄公は肌をぬぎ、羊をひいて、楚の軍門にくだった。

晋は、鄭をすくうために大軍を発したが、黄河のほとりに達したとき、鄭の降伏を知った。

楚の軍もまた、鄭を去っていた。晋軍の司令官も、軍をかえそうとした。

しかし部将のなかには、あくまでも戦うことを主張する者があり、そのまま進んで黄河をわたった。

これを見殺しにすることもできず、晋の全軍は河をこえて南下する。楚軍もまた、軍をかえした。

荘王は使者をつかわして和議を申しいれ、晋軍のあいだでも、これに応ずる空気がつよかった。

しかし主戦派の将軍はよろこばない。かってに楚の陣営に近づいて夜襲をかけた。かくては楚軍も、大挙して攻勢に転ずる。

晋の本陣は、和議の成立を待っていた。そこへ敵の来襲である。

楚の荘王も、まっさきに進んだ。車も、兵も、まっしぐらに走った。

不意をうたれて、晋軍はなすところを知らない。総くずれとなって、しりぞいた。河をわたって、のがれようとし、舟をあらそった。

ために「舟中の指、掬(きく)すべし」という状況であった、という。

乗りおくれた者が舟べりに手をかけると、さきに乗った者が転覆をおそれて、指を切りおとしたからである。

日が暮れて、楚軍は邲(ひつ)に陣をかまえた。

晋の敗残部隊は、もはや陣をかまえることもできなかった。

夜になっても、黄河をわたりつづけた。人馬の声が夜どおし騒がしかった。

この戦勝によって、楚の勢力は完全に晋を圧倒した。

中原の諸国も、いまや楚になびかざるをえなくなった。 |

黄河のほとりでの楚と晋の戦い

|

楚の荘王は、さきの斉桓や晋文のように、ことさらに諸侯をあつめて会盟をおこなうようなことはしなかった。

しかし実力のうえでは、まさしく覇者にちがいなかった。

覇者たる者が「尊王攘夷」をスローガンとしてかかげる時代は、すでに去っていた。

かつては攘夷の対象のひとつであった楚の国が、いまや覇者なのである。

そうして、こののちも春秋時代の末まで、北の晋と南の楚とは、中原をはさんで対立し、抗争する。

top

**************************************** |