|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18

18 ブッダの国

1 ブッダの教え top

私たちの先祖は、インドを「天竺(てんじく)」という名でよんだ。

そして仏教の祖国として、親しみをもってきた。

いうまでもなく仏教は、シャカ(釈迦)によってひらかれた。

その尊称を「ブッダ」という。さとりをえた人、という意味である。

本名はシッダールタといったといわれるが、書物の上では、ガウタマという氏族の名で記されることが多い。

ブッダは、いまのネパールの国境の近くのルンビニというところで、シャカ族の国王の子として生まれた。

ぜいたくに育てられ、妃(きさき)もむかえて一子をもうけた。

しかし、この世が苦しみにみちていることに思い悩み、苦しみを克服する道をもとめて、家庭をすて、世間をはなれ、修行者となった。

これより主としてマガダ地方において、修行をつづける。

ここで、さまざまの宗教者に接したが、満足をえられない。

六年のあいた修行したのち、ブッダガヤーにおもむいた。

一本の菩提樹(ぼだいじゅ)のもとで瞑想(めいそう)にはいり、ついに悟りをひらいた、という。

はじめて教えを説いたのは、サールナートにある鹿野苑(ろくやおん)においてであった。

それから四十余年、ガンジス川の中流域をめぐり歩いて、教えをひろめ、八十歳のとき、クシナガラで入滅した。

ブッダの生涯として伝えられるものは、さまざまに潤色(じゅんしょく)がほどこされている。そのなかで仏教の書物のもっとも古い部分に見えるところによれば、上のごとくであった。

ブッダの年代についても、たくさんの説があって、決定することはむずかしい。

セイロンの伝承によれば、その死(仏滅)は西暦の紀元前四八三年とされる。また、東アジアにつたわった伝承によれば、これより約百年後という。 |

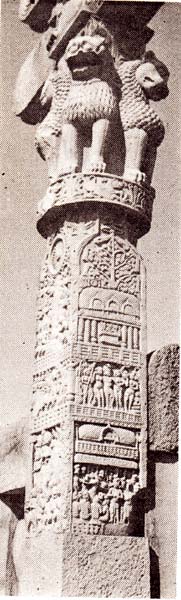

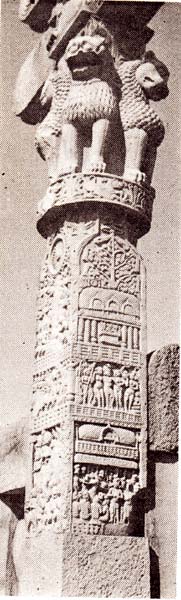

アショーカ王の菩提樹供養

|

いずれも、そのままに信拠することはできないが、セイロンの所伝のほうが史実に近いと見てよいであろう。

ここでは、ブッダを、前六世紀から五世紀前半にかけての人、と考えておきたい。

ところでブッダみずからは、新しい宗教を樹立するという考えもなく、体系化した思想を説いたわけでもなかった。

つまり、宗教的自由に達するための思索と修行とを、さまざまな言葉で述べたようである。

この教えが弟子(でし)から弟子へと、言葉で伝えられてゆく間に、ブッダがふつうの人間をこえた能力をもつ者として神格化されていった。

それとともに、その教えも整理されて、変更や増減が行われた。

また仏教が、さまざまの地方において、それぞれの地方の言葉で布教されたので、各地の伝えや環境のちがいからも、仏教徒のあいだにブッダの思想について相違があらわれた。

現存する経典のもっとも古い部分も、こうした状態になってから、まとめられたものである。

この最古の部分によれば、ブッダは、生、老、病、死をはじめとして、心身の執着があることが人間の苦の姿であり、この苦が、人間のさまざまな欲によって生まれることを知った。

こうした欲をまったくほろぽし去り、苦をなくすることが理想の宗教的境地である。

これに達するためには、この人間と世界について、どのように思索し、どのような修行をすべきかについて説いたのであった。

プッダに従った人々は、ブッダとおなじく、世俗的生活をはなれて、きびしし戒律をまもりつつ、きわめて簡素な生活のもとに修行し、遍歴して人々に教えをひろめた。

彼らは、食物を乞う人という意味で、ビクとよばれた。女の場合には、ビクニーである。

その共同に生活する単位がサンガであり、各地において指導者のもとに、修行と布教をおこなった。

ここには統制のある教団の組織はない。しかも初期の仏教は、こうしたピクによって支えられて発展したのである。

仏教では生まれよりも行為を重んずる。サンガにはいったビクのあいだでは、どのような階級の出身であるかは問題にしなかった。

そこでバラモンをはじめ、さまざまな出身の者がビクとなったのであった。

ビクのまわりには、世俗的な生活をつづけたままで仏教を信奉した人々、つまり在俗の信徒がいた。

彼らは、ブッダとその教え、およびビクに帰依(きえ)することをとなえて信徒となった。

そうして生物を殺さない、ぬすまない、妻でない女とは性の関係をもたない、うそをつかない、酒を飲まない、という戒律をまもるべきこととされた。

そのほか、このころには、宗教者をたっとんで贈りものをすることが、宗教的功徳(くどく)をもたらすという考えが、すでに一般化していた。

そこで仏教に対しても、これを支援する人々があったわけである。

このような在俗の信徒や、また支援者のなかで、とくに顕著なものは、支配階級と商人階級とてあった。

マガダ国王ビンビサーラは、プッダのもとにおもむいて、教えをきいた。

その子のアジャータシャトル王も、ブッダにむかっては最敬礼をおこなった。

祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の寄進のはなしも有名である。

コーサラ国の都、シウラーバスティー(舎衛城)にスダッタ長者という富裕な商人が住んでいた。

彼は太子がもっている土地を、黄金て買いとって、寄進したのであった。

これが祇園(ぎおん)であり、そこに精舎(しょうじゃ=僧院)を建てたわけである。

初期の経典には、こうした商人の話が、じつに多くあらわれている。

仏教は、まさしく当時の支配階級や商人階級にとって、その宗教的要求に応じうるものを持っていたのである。

2 古代のインド top

ブッダが新しい宗教的境地をひらいたころ、つまり前六一五世紀は、インドの政治や社会や、また宗教のうえでも、新しい時期を画したときであった。

このころたくさんの宗教家があらわれて、人生の究極の目的とされた宗教的自由(解脱=げだつ)を、どのようにして達成するかという問題について、さまざまな教えを説き、それぞれの教えと結びついた修行を行っていた。

ブッダもそのひとりであり、ジャイナ教の開祖マハービーラ(ジナ)もそうであった。

これらの宗教家が活躍したところは、いずれもガンジス川の中流城である。

その地方は、アーリヤ人の文化の伝統からみるならば、いわば辺境であった。

アーリヤ人が、はじめて北西インドに侵入したのは、紀元前一五○○年ごろのことと考えられている。

そこはインダス川の上流、パンジャブ地方であった。

先住の人々を征服し、あるいは駆逐して、定住の生活にはいる。

そして、彼らの神々への讃歌としてつくられたのが、「リグ・ベーダ」であった。

こうして数世紀の年月がながれた。

アーリヤ人はさらに東方へと移住をおこなう。

おそらく前一○○○年ごろには、ガンジスの上流のデリーに達した。

その後も「ベーダ」の文献は、つづいてつくられている。

そうしてガンジス上流は、バラモン教にとって神聖の地とされるに至ったのであった。

いわゆるカーストの原型ができあがったのも、このころであった。

ただしカーストとは、ヨーロッパ人のよびかたである。

インド人じしんは古くはこれをバルナ(種姓)とよんだ。

よく知られているように、その基本は四つの階級にわかれる。司祭者たるバラモン、王族や士族たるクシャトリア、庶民たるバイシナ、そして被征服民(隷民=れいみん)たるシュードラである。

さらに時代がすすむと、アーリヤ人はガンジスの中流域にも進出してゆく。

そこでは前八世紀ごろから鉄器の使用がはじまって、土地の開墾がいちじるしくすすみ、農業が急速に発達した。

これを背景として、旧来の部族体制をやぶり、王がみずから軍事と行政の制度をととのえて、領域を支配する国家があらわれる。

また部族体制を維持した国にあっても、かなり変質をとげた。

こうした諸国の都をはじめとして、都市が各地に生まれ、政治や商業の中心となった。

都市では商業と手工業がさかんとなり、商人階級が勢力をもつようになった。

このような時代なればこそ、新しい思想を説く宗教家はあらわれる。

バラモンからも、その下に属する階級からも、宗教家はあらわれる。

もちろんガンジス中流域にも、ベーダ文化はおよんでいた。

それによって、この地方の社会と文化の発展は、促進されたのであった。

しかしベーダ文化にとっては、やはり辺境にすぎず、新しい思想が成立するのをおさえることはできなかった。

ブッダも、マハービーラ(ジナ)も、王族の出身と伝えられている。彼らは氏族や部族、あるいはバルナ(カースト)をはなれて、ひとりの人間として宗教を求めた。

このような宗教者の出現は、インド史のなかで、このころはじめて可能となったのである。

彼らはシュラマナ(沙門=しゃもん、道を求める人)とよばれた。

家族から脱し、世俗的生活を捨て、人里はなれたところで、きわめて簡素な生活をして、宗教的な思索にふけり、修行をおこなった。

彼らのあいだでは、思想と修行をおなじくする人たちがいっしょになり、指導者のもとで教団をつくった。

この宗教者としてのありかたは、バラモンとはまったくちがったものであった。

これらの宗教者のあいだには、思想のうえにおいて共通した点がみられる。

彼らは、いずれも、ベーダの祭式とバラモンの宗教上の権威をみとめなかった。

ベーダは、一言でいうならば、バラモンの祭式の文献である。

この祭式はバラモンによって施行されるものであり、讃歌を誦(しょう)して、神々を祭場にまねき、聖火をともし供犠をささげて、現世的な利益を祈願するものであった。

祭式は一定の方式に厳格にしたがって行われるべきものとされ、そうでなければ祈願がかなえられないと説かれた。

こうした祭式はこの上なく魔術的な力があるものと考えられ、おのおのの祭式について煩瑣(はんさ)な規定がつくられた。

祭式を独占して施行するようになったバラモンが、閉鎖的な身分(バルナ)をつくって、宗教的権威と社会的特権を樹立したのも、このような祭式の性賂と発展があずかって力あったのであろう。

新しい宗教者たちが探求した問題は、この世界を構成している根本の原理はなんであるか、人闘はいかにして根本の原理を知って、宗教的な白由な境地に達しうるか、ということであった。

これはウパニシャッド哲学において思索された問題であって、「梵我(ばんが)一如(いちじょ)」という言葉で示されるように、宇宙の根本原理たるブラフマン(梵)と個人の根本原理たるアートマン(我)とは同じである、と説かれた。

これもひとつの解決である。

しかし、新しい宗教者たちは、おなじ問題を継承しながら、これとはちがったさまざまな解決をえたのである。

ここにおいて、彼らが避けることのできなかったものは、カルマの理念であった。

すなわち行為には、かならずしかるべき結果があり、原因と結果とはたがいに関連しているという考えである。

また、この世でよき行為をおこなえば、つぎの世ではよき生まれを得るというように、永久にカルマによって生まれかわるという、いわゆる輪廻(りんね)転生(てんしょう)の考えがあった。

これらはウパニシャッドにおいて、はじめてはっきりと説かれたものである。

これに対して、宗教者たちのあいだには、カルマの理念を否定する者もあり、これをみとめて新しい解釈を加えた者もあり、さまざまであった。

宗教的自由の境地に達するためには、修行が不可欠であると、彼らは考えた。きびしい生活規範をまもっただけでなく、一般に苦行をおこなった。

苦行は、ウパニシャッドにみえる宗教者の修行方法であって、これが継承されたのである。

ブッダは極端な苦行の意義をみとめなかったが、ジャイナ敦などでは、はげしい苦行がみとめられ、断食によって生命をおえることさえもゆるされた。

新しい宗教では、ベーダにみえる神々をみとめない。

また、みずから神をたてて礼拝することもしなかった。

のちに仏教はブッダを神格化し、ジャイナ教はマハーバーラと、それ以前の二十三人の「救済者(ティールタンカラ)」を礼拝するようになったが、いずれもその宗教の開祖、あるいは開祖と考えられた人々である。

したがって、新しい宗教においては、神に対する祭儀はいうまでもなく、バラモンが行っていたような冠婚葬祭などの儀式を、まったくおこなわなかった。

3 アショーカ王 top

さて、ブッダのころから領域をひろげつつあったマガダ国は、前四世紀の末(前三一七頃)にいたって大帝国に発展する。チャンドラグプタによって建てられたマウリヤ帝国であった。

その領域は、インド史の上でまれに見るほどの広大なものであり、首都のパータリプトラは、全インドの中心として栄えた。そうして帝国の支配のもと、ガンジス流域の高い文化が、インドの各地方につたえられ、とくに仏教の伝播はめざましかった。

有名なアショーカ王(在位前二六八〜二三二頃)は、このマウリヤ王朝の第三代の王である。アショーカ王は仏教に帰依(きえ)し、大いに仏教を保護した聖王として、仏教の書物に多くの伝説がしるされている。

そして領内の各地にたくさんの石柱をたて、また領土の辺境地方では、岩石の面をみがいて、それぞれ詔勅(しょうちょく)をきざみこんだ。

これらの刻文が発見されたところをみると、アショーカ時代のマウリヤ帝国のおおよその傾域を知ることができよう。

それは、半島の南端部をのぞく全インドと、いまのアフガニスタン南部とをおおっている。

パータリプトラ(いまのパトナ)は、ガンジス川の南岸にあり、この都をふくむガンジス中流域が、帝国の基盤であった。この地方はバラモンの文化や、仏教、ジャイナ教などがさかえていたところであり、また当時の世界でもっとも発達した農業地帯のひとつであった。

ほかの地方には、王子や一族のものを派遣して、統治させたようである。それらの任地も、刻文によってたしかめることができる。

西北インドのタクシャシラー(いまのタクシラ)や、中央インドのビッジャイニー(いまのビジャイン)は、以前から栄えてきた重要な都市であった。

東海岸のトーサリーは、カリンガ王国の旧領であった。 |

|

また南部(アーンドラの南部)のスバルナキリは、南インドにおける領土の中心をなしていた。

この地方は、農業もすすんでおり、金やダイヤモンドも産出する。

それはマウリヤ帝国にとって、大きな魅力であった。

かなり古い採鉱のあとも見いだされている。また鉄も産した。

こうしてアショーカ王の刻文が発見された地を取上げてゆくと、仏教の聖地を別にしても地方の中心都市に近いところとか、通商路にそったところとかいうように、それぞれの地に刻文がおかれた理由を推測することができる。

さらに当時の諸地方の事情を考えながら、文献や考古学などを論拠として、アショーカ王の領土を、こまかく推定することができるようになってきた。

すなわち、アショーカ王の領土は、ガンジス中流域を中核として、インドの大部分からアフガニスタンの南部にかけて、当時かなりの程度に発達していた諸地域と、それらをむすぶ交通路にそった地帯とであった。

これらの地域から、周辺に勢力をおよばしていたのであろう。

4 ダルマの勝利 top

アショーカ王は即位から九年目に、東南にあったカリンガ国を征服した。

戦闘は凄惨(いんさん)をきわめた。

十万人が戦死し、その数倍のひとが戦闘にまきこまれて殺され、十五万人が捕虜となって、他の地方へうつされたという。

しかもアショーカ王は、征服をおえた後、しみじみと戦争のむごたらしさを反省した。

いまや武力にかわって、ダルマにもとづく政治の実現を決意したのである。

ダルマという言葉は、慣習、義務、倫理、正義、法律といった多くの意味をもつ。

諸種の文献では、それぞれの意義を付与して用いられた。

アショーカのダルマも独自の意味をもっており、その宗教的信条と結びついたものであった。

アショーカ王の政治は、人民の現世および来世における幸福と安楽をめざすものであり、彼が人民に負っている債務を返済することである、とさえいっている。

それまでになかった最上の政治、と自負していた。

こうした政治理念の決意は、仏教からの影響があったにちがいない。

しかしアショーカ王のダルマは、仏教の説くところと、かならずしも同じものではない。

もちろん、彼の政治理念も、その宗教的信条だけによるものではないであろう。

いま知られているかぎりでは、カリンガ征服の後、全インドにおいて、アショーカの帝国に対抗しうる勢力はなくなった。

インドの西北方では、セレウコス朝(シリア王国)の勢力がおとろえ、バクトリアにギリシア系の王国が興ったばかりである。

これに対してアショーカ王は、まだ脅威を感ずるほどではなかった。

彼にとっては、さまざまな文化をもつ人民を、いかに平安に統治するかということが、最大の問題であったにちがいない。ここから、ダルマにもとづく政治理念が生まれたのであろう。 |

サーンチーのアショーカ王

供養南門柱

|

この政治理念を実現するため、ショーカがいかに熱心に努力したかについては、その刻文に如実に物語られている。

王みずから政治に精励して、いついかなるときでも政務をきいて処理し、みすがら領域を巡察し、また役人に領内の各地を巡回せしめて、人民にダルマの理念を説いたのであった。

宮廷のなかにおいても、それまでの慣行をやめて、かなりの程度まで生物を殺すことを禁じた。そして人民のための施策をさまざまに講じ、道路のわきに一定の距離をおいて井戸を掘り、樹木を植え、人間と動物との病院をつくった。

アショーカが人民に対して説いたダルマは、ひとりひとりの心のありかたと、社会倫理であった。

それは、彼が十数年にわたり、一貫して保持したものである。

また、その政治理念と、その実践は、詔勅(しょうちょく)あるいは命令という形で地方官から人民に伝えられ、それらをまとめたものが、領内において石柱や、岩面に刻された。

「永久にのこす」ために、刻されたわけである。

このようにして伝えられたダルマは、文化がちがった諸地域の人民のあいだに区別がなかっただけではない。

身分や階級に関しても区別がなかったし、遠くはエジプトまでの、彼の領域の外にいる人々にも伝えようとしたのであった。

ひとりひとりの心のありかたとしては、心を清浄にして平静にし、寡欲にして節制の念をもち、真実をかたり、あわれみや施しの心をもつことが説かれた。

生物を殺傷しないことや、無益な祭りをおこなわないことも教えられた。

これらはバラモンの思想よりも、仏教や、そのほか前六〜五世紀の宗教が説いたところと類似している。

たとえば、くりかえし述べられた不殺生(ふせっしょう)の思想は、ジャイナ教や仏教の教えであり、ことにジャイナ教においては、おどろくべきほど徹底して実行された。

それは「動物愛護」という考えからではなく、人間をふくめての生物の生命観に裏づけられたものであった。

社会倫理としては、父母に対する従順をはじめ、長老や師あるいは親族に対する従順が説かれた。つぎに親族や友人に対して、バラモンや宗教者に対して、また奴隷や雇傭者に対して、正しい扱いをすることが説かれた。

こうした形において社会倫理、とりわけ従順の倫理を強調することは、アショーカ王の詔勅においてきわだっている点である。

アショーカのころには、政治の理念と術策についてさまざまな論があった。

その一部が『カウティリヤのアルタシャーストラ』『マヌ法典』『マハーバーラタ』や、仏教の経典のなかにうかがわれる。

バラモンの書物においては、国王が強大な支配権をもち、バラモンの補佐をうけて、きびしいダンダ(杖)の政治をおこなうことが説かれていた。

アショーカの政治には、これといちじるしくちがった面があったのである。

しかも、彼の政治は当時のバラモンの政治論と、まったくかかわりないものではない。

むしろ、これらにうかがわれる専制的支配を、共通の根底として実現されたものであろう。

そのころのインドの観念では、国家の法は王の詔勅や命令という形で存在した。

したがってアショーカのダルマは、法としての意味をもっていた。

これは、世界史上において、まれなほどに法と倫理、さらに宗教とが一体化したものである。

王みずから領内をまわってダルマを説いただけではない。

即位十三年には、地方官に命じて、五年ごとに巡回してダルマを説き、人民がダルマを遵守(じゅんしゅ)しているかについて視察させた。

十四年にはダルマに関する大官を設けた。

そしてダルマの実現と、その監察や、さまざまの宗教を管掌する特別な職とした。

このように王は、人民に対してダルマをまもることの徹底を期したのである。

このことは、広大にして多様な領域において官吏や人民がそれぞれのところで平安をたもち、いかなる争いもおさえて、帝国の安定を維持することにほかならなかった。

この政治理念の実現は、もっぱら国王たるアショーカに依存していた。

彼が二十年ちかくにわたって、これを実施したことは、そのひじょうな努力によるものである。

それとともに、彼のもとにおける支配体制が、よくととのっていたことと、彼の政治理念が、この歴史的環境によく合っていたことを物語るものである。

アショーカのあとには、この政治理念は採用されなかった。

それは国王の宗教的信条が違っていただけでなく、歴史的条件が違ったためであろう。

また、アショーカ王は仏教を信奉して、ブッダに縁のある聖地をおとずれ、ブッダのスツーパ(塔)を増築した。

ほかの宗教に対しても、巡回に際して、保護や施しをあたえている。

人民に対しても、バラモンや宗教者に施しをあたえることを説いている。

これは、宗教に専念する人を尊敬して、施しをあたえるという考えから行われたものである。

インドにおいては、こうした考えがかなり古くから樹立されていた。

仏教の歴史にとっても、アショーカ王の時代はきわめて重要な時期であった。

アショーカの保護をえて、仏教は王の領内に飛躍的にひろまり、各地に僧院とスツーパが建てられた。

仏教が東アジアに伝播する基礎も、このときにきずかれたのである。

このころになると、ブッダの教えやビクの戒律をめぐって、考えかたのちがいが顕著になっている。

そこから諸部派が生まれた。

アショーカは、もろもろの宗教のあいだの争いをいましめるとともに、仏教徒のなかの争いをもいましめた。

さらにアショーカ王は、経典の編述を行っている。

仏教徒に対して、とくに七つの経典をあげ、読むことをすすめた。

このことからもうかがわれるように経典は、このころになってようやくつくられはじめたのであり、やがて各部派において、おびただしい数の経典が編述されるようになっていくのである。

5 デカンの石窟 top

アショーカ王が世を去ってから後は、マウリヤ帝国も衰滅の道をたどっていく。

インドの各地方に、いくつもの新しい国がおこった。そのひとつが、デカンの西部(ゴーダーバリーの上流域)にあらわれたサータバーハナ朝である。

のちの書物にはアーンドラ朝ともよばれ、わが国ではむしろこの名で知られている。

この王朝が、いつごろおこったものであるか、確実な年代はわからないが、前一世紀なかごろには、すでに存在していた。

そうして二世紀には、アラビア海からベンガル湾まで、デカン一帯を支配して、デカンの歴史のうえに大きな役割を果たした。

その保護のもとで、仏教はデカンにおいて栄えたのであった。

デカン西部には、当時つくられた仏教の石窟がたくさんのこっている。

これらによって、そのころにおける仏教の繁栄をしのぶことができよう。

石窟がつくられたところは、当時の通商路に面した丘陵の中腹(ちゅうふく)であって、主要なものは都市からあまり遠くないところ、また通商路上の要衝(ようしょう)の近くにあった。

とりわけボンベイの近くの西ガーツ山脈と、その東につらなる丘陵に多くつくられた。

この地方では、古くから海岸と内陸とをむすぶ交易が行われていた。

前五〜四世紀からは、ガンジス中流域との貿易もさかんになったし、西暦紀元の前後には、遠く地中海世界との貿易もピークに達した。

かくて都市が栄え、商人が活躍する。

この商人たちが仏教を信奉し、石窟をひらくのに多大の援助をおこなったのであった。

これらの石窟は、丘陵の中腹をひらいてつくったもので、そのような仏教石窟としては、現存する最古のものである。

すでにマガダ地方では、前六〜五世紀のころ、宗教者が修行の場として自然の石窟をもちいていた。

デカン西部の石窟は、このマガダ地方の石窟の影響をうけてつくられた。

これ以後、インドの各地方に仏教やジャイナ教や、さらに後世にはヒンズー教の石窟がつくられてゆく。

さて前五〜四世紀になると、デカン西部には部族国家ができる。

農耕もかなり発達し、ガンジス中流域との交易がさかんになった。

そしておそくともアショーカの時代(前三世紀)には、この地方にも仏教が伝わっていた。

はじめ僧侶たちは、ここでも自然の石窟をもちいていたが、ほどなく石窟の開掘(かいくつ)をはじめる。

地上の建造物を模しつつ、しだいに壮大な構造で、みごとな彫刻をほどこした石窟をつくるにいたった。

これらの石窟には、部派仏教の僧侶が生活していた。

そもそも初期の仏教において、僧侶は定まった住居をもたず、ただ雨期の三ヵ月のみ一ヵ所にとどまって修行することがゆるされたのである。

しかしデカンにおいては、すでに住房のほか、水槽、会合や食事の室、倉庫などがあって、一年を通じての生活の場所となっていたらしい。

住房は簡単な構造で、一室に二〜三人が起居し、そのいくつかが一群となって僧院をなした。

はじめは住房だけであったが、すこし後になると、前壁をのこして、まんなかに方形の広間、そのわきの三方に住房をもつ石窟がつくられ、前壁などに浮彫りをほどこしている。

スツーパ(仏塔)をまつったチャイトヤ(祀堂)は、これらの石窟のあるところにはほとんどといってよいほどみられ、石窟群の中心を占めている。

スツーバというのは、ブッダの遺骨を入れた小壺をおさめる建造物である。

ブッダが神格化されるにつれて、スツーパ崇拝はしだいにさかんになった。

北インドにあるスツーパのいくつかは、アショーカ王のころにつくられたと考えられている。

このスツーパ崇拝はデカン西部でもさかんに行われた。

そのころは、まだ仏像がつくられていない。

よってスツーパは、とりわけ在俗の信徒にとっては、仏教への信仰を具体的に表現するものとして、大きな役割を果たしたものであった。

チャイトヤ石窟は、奥部は円形で、そこにスツーバを掘りのこす。前部は長方形で、儀式などに使われる広間をなし、まわりには柱をめぐらした。

これがチャイトヤの形式として一般的なものであるが、小規模なもののなかには、円形のものもみられる。

チャイトヤのなかで、もっとも古いものは、パージャの石窟であろう。

入口には障壁(しょうへき)をのこさず、八角形の列柱のつくりが単純で、地上の木造建築を模倣した跡がいちじるしい。

天井には当時はめられた梁木(はりき)がのこっており、そこから寄進者の名を刻した二碑文が発見された。

碑文の字体から考えると、この石窟は前二世紀のものとみてよいであろう。 |

バージャのチャイトヤ(祀堂=しどう)

|

|

アジャンター石窟(川に沿った丘陵の中腹に掘られ、全部で29窟)

|

これについでつくられたのは、アジャンター第十窟や第九窟、ナーシク第十八窟などである。

これらは障壁をのこし、馬蹄(ばてい)形の明かり窓をつけており、しだいに装飾をほどこしたものになった。

この様式を完成させたものが、カールレの石窟である。

これはもっとも壮大で、前壁の男女(ミトナ)像、柱頭部の象などに乗る男女像などの彫刻も、きわめてすぐれている。

この大石窟をつくるのに、いったい何年かかったのか。

それは、想像するよりほかに道はない。百年を要したと考えた人もいる。

しかし、ほかのチャイトヤ石窟の掘りかたなどから考えると、するどい鉄器をもって容易に開掘できたようである。

寄進者の願望によって、僧侶が監督してつくったので、ふつうに考えられるよりも短い年月で開掘したものかも知れない。

これらの数多くの石窟をつくるには、多大の労働力とともに巨額の費用が必要であった。

またチャイトヤにおける儀礼の費用も、僧侶の衣食をふくむサンガの費用も必要であった。

こうした費用は、人々の寄進によってまかなわれた。

彼らの名は、石窟の柱や壁に彫られている。

そのころの仏教が、どのような階級によって支持されていたか。

これらの碑文によって知られるところでは、仏教の支持者は都市の商人と王侯とてあって、両者とも、婦人の寄進者の例がいちじるしく多い。

サータバーハナ朝(アーンドラ朝)は、ベーダの儀式をおこない、その神々を信奉して、パラモンたちに多くの土地と貨幣をほどこした。

バラモンの文化が広まりつつあったデカンにおいて、この王朝が、国王としての地位を権威づけるためにも、バラモンのイデオロギーを採用することは、自然であった。

しかしながら、このことは仏教に対する施与(せよ=ほどこし)をさまたげるものではない。

これをたしかめる刻文ものこっている。刻文では、王の妻と娘の寄進が多く、おなじことが王につぐ支配階級にもみられた。

農民については、その妻が寄進している例が一つ見いだされるにすぎない。

刻文にみえる夫の称号と、石窟を寄進する財力からいって、これは富農の妻だったのであろう。

農民のあいだには、仏教の信奉者が多くなかったのであろうか。

石窟の最大の支持者は、都市の商人階級であった。商人たちは、それぞれの都市で集団をつくり、かなり遠くまでおもむいては交易をおこなった。

金融業も発達し、また手工業も専門ごとに分化していた。

この商人階級が、熱心に石窟を寄進し、仏教の教団を援助したのである。

このことが、仏教石窟の盛況をもたらした最大の理由であろう。

商人と石窟との結びつきの、もうひとつの面は金融である。

石窟に居住する僧侶たちに寄進(きしん)された多額の貨幣は、商人にあずけられた。

商人は、これを資本として運用し、商人の支払う利息が僧侶たちの費用にあてられた。

このばあいに寄進者は、あずけ先として特定の商人集団を指定することが、しばしばであった。

また僧侶は、初期においては財物を所有することを、きびしく禁じられていた。

しかしここでは、僧侶じしんの寄進も、すくなくない。かなりの財物をもった僧侶がみられるようになっていたのである。

このような僧侶たちの変化にともなう経済活動は、商人階級にとっても好都合であった。

そのほか寄進の刻文をしらべていくと、いろいろ興味ふかい問題にぶつかる。

そのひとつは、そのころヤバナとよばれたギリシア人の寄進である。

カールレの壮大なチャイトヤ窟内の十七本の柱には、それぞれひとりずつ寄進者の名が刻されているが、そのほとんどがデーヌカーカタの人であり、ほぼ半数がヤバナであった。

デーヌカーカタは、そのころ栄えていた都市であった。

どこにあったかについては、さまざまの説があるが、カールレの西南にあるデーウガル村、とする説がよいであろう。

そこは海岸と内陸とをむすぶ要衝であった。

この都市にギリシア人やローマ人が少なからず住んで、西方とインドとの貿易だけでなく、この地方の商業に従事していた。

しかも、彼らのなかには、インド化した名をもって、仏教を信奉していた者がいたのであつた。

さてデカン西部の石窟は、三世紀になると一時おとろえたが、四〜七世紀、バーカータカ朝のとき、仏像の崇拝と大乗仏教がさかんになって、石窟のようすは一変した。もはや簡素なスツーパだけでは、人々の心を満足させることができない。それまでの石窟の壁には仏像が数多くほられ、新しく開掘されたチャイトヤでは、スツーパの前面に大きな仏像がおかれた。

もはやスツーパは、その宗教的意義を失ったのである。

僧窟では、奥に祀堂がつくられ、仏像が安置された。

このように石窟の構造や彫刻が変わっただけではない。

たとえばアジャンターにみられるように、壁面に美しい絵画がえがかれたのであった。

6 カニシカ王 top

デカンの石窟がさかんに営まれていたころ、北方におこったのがクシャーン朝であった。

クシャーンは、もと大月氏国に属した一部族である。

それが大月氏にかわって、新しい王者となる。

中国では、クシャーンのことを「貴霜」と書いた。

また、クシャーン朝のことを、むかしながらの「大月氏」の名でよぶこともあった。

一世紀の前半、クシャーンの王に、クジュラ・カドフィセースがあらわれる。

まずバクトリア地方の覇権(はけん)をにぎり、ついでヒンズークシュ山脈をこえて、アフガニスタンからガンダーラ地方にまで進出した。

その子のビマ・カドフィセースは、さらにガンジスの上流域まで勢力をのばした。

クシャーン族の文化は、元来、イラン系のものであった。

ところがバクトリアとアフガニスタンには、前四世紀にアレクサンダー大王が遠征して以来、ギリシア文化がひろまっている。

歴代の王も、ギリシア系の人たちであった。

そこでクシャーン朝が、この地方を支配するようになると、ギリシア系の文字を採用する。

またギリシアやローマの例にならって、貨幣を発行した。

クジュラ・カドフィセースが発行した貨幣の一種には、彼の立像がえがかれている。

それは、先のとがった帽子をかぶり、大きなズボンと長靴をはき、長剣をもったものであった。

こうした服装は、彫刻にあらわれたクシャーンの人々にもみることができる。

さて、ビマ・カドフィセースについで王位についたのが、カニシカ一世であった。

この王のもとで、クシャーン朝は最盛期をむかえる。

彼にはじまる暦年は、その後のクシャーン諸王によって用いられたが、いつ即位したのかということになると、いまなお未解決の問題である。

インドの学者の多くは、これをシャカ暦元年、つまり西暦七八年と考えてきた。

しかしカニシカ王の即位は、二世紀の前半であることは確かであって、一一五年ごろ、一三〇年ごろ、一四四年とする説が対立している現状である。

カニシカ一世は、ガンダーラ地方のプルシャプラを都として、ヒンズークシュの北からガンジス上流域におよぶ大領域を支配した。

彼の貨幣は、北インドのかなり広い範囲で発見されており、その通商圏の広さがうかがわれよう。

また最近には、アフガニスタンにおいて、クシャーン期の遺跡がいくつもみつかっており、ヒンズークシュ山脈の北方からはカニシカ一世の碑文が発見された。

刻文はギリシア文字で、イラン系の言葉をあらわしたものであり、まだ十分に解釈できていない。

このように、カニシカ一世の事跡については、確実なことがとぼしい。

しかし仏教の文献においては、アショーカ王につぐ仏教の保護者として、さまざまの物語がつたえられてきた。

そのなかで、ペシャワールの都の郊外に建てられた僧院は、カニシカ王の事跡として確かめられた唯一の例といえよう。

この僧院は、法顕(ほっけん)をはじめとする中国の僧侶の記述にもあらわれ、当時のインドにおける最大の僧院のひとつであった。

二十世紀になって、はなはだ不十分ながら、この遺跡が発掘された。

そこで発見された舍利(しゃり)壺には、カニシカの僧院と刻されていた。

かくて伝承が確かめられたのであった。

なおカニシカ一世が、カシミールにおいて第四回の仏典結集(けつじゅう)をおこなったという伝承があるが、今日では史実としてみとめられていない。

カニシカ一世のあと、二世紀後半にはフィビシカが三十六年以上にわたって統治した。

彼の貨幤や碑文も数多く発見されており、カニシカ時代の繁栄を維持していたことを示している。

しかし三世紀になると、イランのサーサーン朝とたたかって敗れ、これよりクシャーン朝も衰退してゆく。 |

ガンダーラの菩薩像

|

7 クシャーンの遺産 top

クシャーン朝は東西文明の接点を支配し、そのもとには諸種の民族が住んでいた。

そのため、クシャーン朝は特殊な性格をもったのであり、それは王の称号や、貨幣にみえる神々にあらわれている。

クジュラ・カドフィセースが最初にとなえた称号は「ヤブグ」であった。

これはイラン系の語である。中国では、これを「 候(きゅうこう)」と訳した。 候(きゅうこう)」と訳した。

ついでカドフィセースは、ギリシア系の王の称号たる「バシレウス」をうけつぐ。

さらにガンダーラを征服すると、この地方でつかわれていた文字(カローシュティー文字)と、インド系の言葉をあわせ用いて、マハーラージャ(大王)と、ラージャティラージャ(王の王)を称号としたのであった。

インドでは、こうした語を王の称号として用いることは、ほとんどなかったが、これ以後はさかんに用いられる。

しかも、ビマ・カドフィセースの代になると、貨幣に「全世界の王」という言葉が用いられる。

クシャーン朝においては、王の観念が神格化するほどに高められたのであった。

さらにカニシカ一世になると、あらたに「カエサル」というローマ皇帝の称号が用いられた。

「シャーノーシャ」というイラン系の称号も用いられた。

また「デーバプトラ」とも称したが、これはインドの言葉で「神の子」を意味する。

かつては中国の「天子」の訳語と考えられてきたが、最近ではイラン語のバガプウロの訳であろうといわれている。

このようにクシャーン朝は、ギリシア、ローマ、イラン、インドの言葉をあわせ用いて、王の称号とした。

そのいかめしい称号のもと、領内の諸民族に対して支配権をふるい、それとともに、王権を権威づけ、かつ神格化したのであった。

貨幣は金、銀、銅の三種であった。

銀貨はあまり発行されなかったようであるが、金貨はガンダーラ地方を中心に、きわめて広い範囲で多量に発見されている。

それはローマ貨幣を模倣したものであるが、ここでは一三二・二グレイン(約八グラム)が一貫して基準の重量であり、純金分もほとんど変わらなかった。

このことは、この流通圈において商業が活発に行われたこと、かつ金貨に対する信用が大きかったことを物語っている。

これらの貨幣には、表面に王の名と称号、および立像があり、裏面には神の像と、その名がみられる。

その神々は、二十八に整理され、ギリシア・ローマの神が六、インドの神が五、イランの神が十七である。

このように諸民族の神々の像が一王朝の貨幣にみられることは、世界史のうえでもめずらしい。

これらのうち、もっとも顕著にみられるのはイランの神々である。

イランの宗教といえばゾロアスター教が代表であるが、ここではマオやナナイアというように、イランの東部で信仰された神々が多くあらわれている。 |

クシャーン金貨 |

クシャーン朝じしんも、この神々を信奉していたのであろう。

神殿の遺跡からも、この王朝がイラン文化を保持していたことがうかがわれる。

インドの神々では、シバ神が多くあらわれており、シバ信仰の歴史に貴重な資料となっている。

ブッダはカニシカ一世の貨幣にみえるが、あまり多くは発見されていない。

僧院の建立にみられるように、クシャーン朝は仏教を保護し、援助した。

しかし、そのころの仏教の最大の支持層は、商人たちであった。

貨幣もまた、商人たちによって、もっとも多く使用されるものである。

その貨幣に、仏像のえがかれることが少なかったというのは、クシャーン朝が仏教を信仰していなかったことを示すものであろう。

それはともかく、ここではブッダの像のえがかれたことが注目されるであろう。

これまでインド人は、ブッダを人間の形であらわすことはなかった。

そのかわりに、菩提樹(ぼだいじゅ)や足跡などによってブッダの存在をあらわしていた。

しかし、西暦はじめごろになって、ガンダーラとマツラーとで、はじめて仏像がつくられるようになった。

クシャーン朝治下のガンダーラでは仏像はひじように多くつくられ、ギリシア彫刻の影響をもうけて、傑作が多い。

その伝統は中央アジアや中国をへて、わが国にもおよんでいる。

8 マハーヤーナ top

クシャーン朝の治下において、いかに仏教が栄えたか、それは多くの遺跡によってうかがうことができよう。

しかも、私たちにとって重要なことは、このころに大乗仏教が成立したことである。

大乗仏教がどのようにして成立したか、これは今日も仏教学者のあいだで論議されている大問題である。

大乗(マハーヤーナ)とは「大きな乗りもの」という意味であり、それまでの部派仏教を小乗(ヒーナヤーナ)、すなわち「小さな乗りもの」とさげすんでよんだ。

そこには、大乗の思想をすぐれたものとする意識がはたらいている。

ただし大乗という言葉は、はじめから、この新しい思想を説いた人々によって使われたわけではない。

その内容も、はっきり定まっていたわけでもなかった。

大乗仏教の経典があらわれるのは、ふつう西暦紀元前後のころといわれている。

ちょうどこのころ、ヒンズー教においては、シバ神やビシュヌ神の信仰がさかんになって、両神はバラモンの神々のパンテオンのなかに座を占め、しかも、ブラフマーとともに最高の神となった。

こうした神々の像もつくられ、その寺院も建てられた。

さらにこれらの神々の信仰をめぐって、新しい思想があらわれたのである。

これは、ふつうバラモン教と呼ばれているこれまでのバラモン文献にみえる祭式と教義とはいちじるしく違って、民衆の信仰と儀式が実(みの)ったものである。

バラモンたちは、これを自分の宗教のなかにとりいれて、新しい発展をうながした。

ヒンズー教のこの新しいあゆみと大乗仏教とは、もちろん両者のあいだにいちじるしい違いがあるけれども、その奥には共通した時代風潮のひそんでいることが、感ぜられよう。

さて大乗経典のなかで、最初につくられたものは般若(はんにゃ)経であった。

現存する般若経類のうち、最古のものとされている「小品(しょうほん)行若」は、きわめて簡潔な文章で空(くう)の教義を説いている。

このあと、次々に法華(ほけ)経、華厳(けごん)経、浄土(じょうど)三部経などの経典がつくられた。

これらは西北インドにおいて、クシャーン朝の時代につくられたものと考えられている。

空(くう)の教義を根底におき、ブッダの教えを記したものとして、万人の救済を説いている点は共通であるが、諸経典の教義は、はなはだ多様であった。

この大乗思想は、部派仏教に対する批判として生まれた。

すでに部派仏教においては、個人的な人格の完成をもとめて、教理が固定化し、かつ煩瑣(はんさ)な教学研究へと傾いてきていた。

また、人々は修行を完成しても、アラカン(阿縦漢)の域までしか達することができない、とされた。

これに対して大乗仏教においては、ブッダと同じくボサツになることができ、完全に救済されると説かれる。

これは、ブッダが救済者として偉大であり、その慈悲(じひ)が広大であると考えられるようになったことと、表裏している。

こうしたブッダ観は、スツーパ崇拝や、ブッダに関する理想化された説話を通じて生まれてきたものであろう。

この点は、大乗仏教の成立とちょうど同じころに、ブッダの像をはっきりとあらわしたこととも、無関係ではないであろう。

そして大乗仏教は、僧侶と在俗信徒とのあいだに大きなへだたりをつくらず、きびしい戒律を定めず、むしろ施(ほどこ)しをはじめとする六ハラミツ(波羅蜜)をとなえた。

大乗思想をいだいた人々は、部派教団とは別に、スツーパを礼拝した人々の集団のなかから生まれた。

彼らは都市の商人たちに支持され、この思想を説教し、経典を著作した専門的な「法師」もあらわれていた。

このような西北インドの仏教は、やがてアフガニスタンから、中央アジアをへて中国につたわった。

この伝播(でんぱ)には、クシャーン朝の広大な領地にわたる安定した支配と、そのもとでひじょうにさかんであった商業交通とが、あずかって力あったのである。

top

**************************************** |