|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

2 殷より周へ

1 殷王の権力 top

殷王のしごとは、まず巫(ふ=神がかり)や卜(ぼく=うらない)によって神意をたずね、これにしたがって祭祀(さいし)や政治をおこなうことであった。

はじめのころ、殷王は巫師(ふし)の長であり、その下に卜師(ぼくし)があった。

ところが殷代の末期になると、王みずから卜(ぼく)をおこなうようになる。

つまり王は、巫と卜とを独裁するにいたったのであった。

神としては、まず祖先神をまつった。ほかに山や川などの自然神もまつっている。

こうした自然神は、もと各地の人びとのあいだで、それぞれ最高神として、まつられていたものである。

それらの地方が、殷の支配に服すると、その祭祀までが殷王によって主宰されるにいたった。

すなわち殷王は、巫卜(ふぼく)と祭祀の権限を独占することによって、支配力を強化したのであった。

王の下では、一族の王子たちが行政や軍事をつかさどり、重要な地方を経営した。

さらに婚姻によって、妻の実家とむすび、王朝に奉仕する義務を負わせた。

王子の妻たちは、女ながら、ときに数千の軍隊をひきいた。

このように殷王の一族は、他の氏族との結びつきによって、きわめて強い支配の集団をかたちづくっていたのである。

しかも殷代の末期になると、政治や軍事の実権も、また王の手ににぎられた。

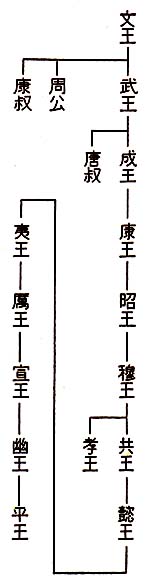

おわりの四代の王(武乙・文丁・帝乙・帝辛)が、兄弟相続をすてて、父子相続をおこなっているのも、王権の強化をしめすものといえるであろう。

武乙(ぶいつ)は無道であった。

人形をつくって、これを天神と呼び、神と博奕(すごろく)をするといって、家来に天神の代理をさせて、たたかった。

天神が負けると、それを辱(はずか)しめた。

また皮袋をつくって血を入れ、たかくかかげて、これを射て「天を射る」といったりした。

このように、天をあなどった武乙は、狩りをしているときに、雷にうたれて死んだ。

武乙から一代おいて立った帝乙(ていいつ)は、みずから天上の神をあらわす「帝」を名のった。

この「帝」こそは、殷の国にとって最高神とされていたものなのである。

ここにおいて王権は、絶頂に達した。帝乙の子が、帝辛(しん)である。すなわち紂(ちゅう)王である。

殷(いん)の記録(甲骨文)が伝える帝辛(紂)は`すこぶる祭祀に執心であった。

祖先のまつりも秩序ただしくおこなわれている。

さらに帝辛は、東方への大遠征をこころみた。

殷の国のまわりには、さまざまの異民族がいた。

そのうち東方にいたものは、夷方(いほう)または東夷(とうい)とよばれた。帝辛は、この夷方をはじめ、東夷の諸族を討ったのである。

みずから大兵をひきい、東は山東の奥地から、南は淮水(わいすい)のほとりに及ぶ。

ときには狩猟をたのしみながら、前後まる一年をついやした。殷の威勢は、大いに東方へとどろいた。

しかし、これほどの大規模な遠征によって、国力の消耗もはげしかったことであろう。

しかも帝辛が心を東方にうばわれているあいだに、西方にもおそるべき勢力がおこりつつあった。

それが「周」である。 |

|

2 周族の興隆 top

「周」の開国にまつわる物語も、また伝説につつまれている。

その始祖たる后稷(こうしょく)の母は、帝嚳(こく)の正妃であった。

ある日、野にでて巨人の足あとを見つけ、よろこんでふむと、たちまちみごもった。

そして男の子をうんだ。不吉の子として、せまい巷(ちまた)にすてたが、馬も牛も避けて通った。

氷の上にうつすと、鳥がきて羽でおおった。

ついに母も、これは神の子てあると考え、やしなって「棄(き)」(すてご)と名づけた。

やがて成人すると農耕をこのみ、よい土地を見つけては、種をまいてみのらせたので、人びとはみな、それにならった。

それを聞いて堯(ぎょう)は、かれを農師にとりたてた。

ついで舜(しゅん)は、稷(きび)の后(きみ)として大名にした。

よって号して、后稷といった。この「稷」というのは、穀物のキビのことである。

すなわち周の始祖の后視は、穀物の霊を人格化したものであり、農業の神であった、と考えられるであろう。

周の歴史は、古公亶父(たんぽ)のころから、ようやく明るみにはいってくる。

古公亶父は、また大王とも呼ばれ、后稷から十一代の後、と伝えられてきた。

もっとも周族の祖先とかんがえられるものが、殷代の後期(武丁の時代)には、殷の記録にあらわれている。

すなわち周は、殷王のもとに朝貢(ちょうこう)して(みつぎ物をささげて)、「侯」の称号をえた、というのであった。

これは大名たるものの称号であるから、前十三世紀の初めごろには、周の勢力も大きなものとなっていたに違いない。

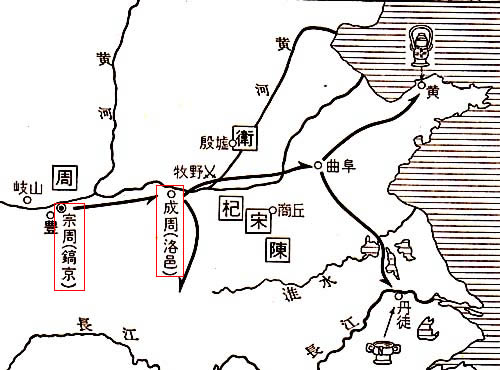

そうして古公亶父の代になると、北方の遊牧民から圧迫をうけ、それまでいた豳(ひん)の地を去って、岐山(きざん)のふもとにうつった、という。

のちの『孟子(もうし)』にも「大王は邠(ふん)をさる」と見えているから、豳(ひん)=邠(ふん)は山西の邠水(ふんすい)のほとりであって、そこから陝西(せんせい)の岐山へうつったのであろうか。

この古公亶父には、太伯・虞仲(ぐちゅう)・季歴(きれき)という三人の子があった。やがて末子の季歴は、殷の王族の女をめとって、昌(しょう)という子を生んだが、昌には生まれながらにして聖人の相があった。

古公は「わが周の世をおこすものは、昌であろう」といって、よろこんだ。

古公の意中を知った太伯と虞仲(ぐちゅう)は、そこで季歴にあとをつがせようと思い、父のもとを去って遠く荊蛮(けいばん)の地へおもむいた。 |

|

それは、いまの長江の下流、のちの「呉」の地であったという。

太伯たちは、いれずみをし、髪をきって、蛮族たちの仲間にはいった。

この太伯の子孫が、のちの「呉(ご)」の国を建てた、と伝えられるし、また日本人が太伯の子孫だ、という伝説までつくられている。

こうして周では季歴が立った。しかし季歴は、殷王のために殺された。

周の勢力が大きくなることを、殷がおそれたためであろう。ついで昌が立った。これが文王である。

のちの長安の付近の豊(ほう)に都をうつし、国力はいよいよ高まった。

殷の紂王(ちゅうおう=帝辛)は、昌に西伯の称号をさずけた。

西方の諸国をひきいる資格をあたえたわけである。

周の記録によると、殷の紂王はすこぶる暴逆であった、という。

力がつよく、すばしこく、才智もすぐれていたが、酒宴と淫楽(いんらく)をこのみ、無道のふるまいが多かった。

宮中には美女をあつめ、ことに妲己(だっき)への愛におぽれてからは、そのいうがままであった。

酒の池をつくり、肉をかけて林とし、男女をはだかにして追わせながら、日夜の別なく痛飲した。

ついには炮烙(ほうらく)の刑というものをつくる。

これは銅の柱に油をぬって、火の上にわたし、その上を罪人に歩かせる。

もちろん、すべって火のなかにおちた。いさめる者は殺された。

周の文王もいったんは捕えられたが、美女や珍奇なものをたてまつって、許された。

こうして人心は、殷をはなれた。

しかし紂王にまつわる話は、はたして事実であったのか。

これは、あくまでも周の側に伝えられた話なのである。

実際のところ、紂王のころは殷の王権もつよくなっており、その国力も充実していた。

しかし紂王は、東方の討伐に心をうばわれていた。

そのすきに周は、渭水(いすい)から黄河にそって、着々と勢力をたくわえた。

そして、その中原の一角に拠点をさだめ、付近の諸国を服属せしめつつ、殷と対立するほどの大国に発展していったのであった。 |

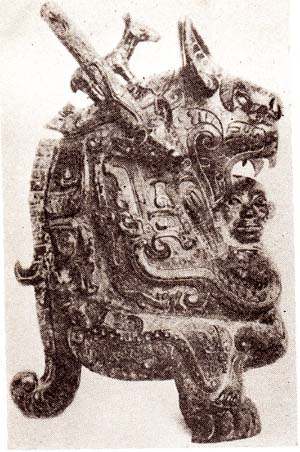

殷代の銅器:卣(ゆう=さけつぼ)

|

3 殷周の革命 top

周の文王は、いよいよ中原に兵をすすめたが、陣中で没した。

よって征服の事業は、その子の発(はつ)にひきつがれた。これが、武王である。

武王のひきいる周の軍は、殷の都にせまった。

そして都の西南、牧野(ぼくや)において、天下わけ目の決戦がおこなわれ、ついに周が勝った。

殷の軍は総くずれとなり、紂王(ちゅうおう=帝辛)は宮殿に走り入って、火をかけ、そのなかで死んだ。

こうして周の天下は定まった。

文王から武王の代にかけ、軍師として重きをなしたのが、太公望である。

その名は呂尚(りょしょう)、かつて渭水(いすい)のほとりにつり糸をたれていたところ、たまたま通りかかった文王に見いたされたという。

しかし、これも伝説にすぎない。この時代には、名もなき民が重くもちいられるようなことはなかった。

呂尚もまた、周の王室と婚姻をむすんでいた氏族の出身であった、と考えられる。

のち、呂尚は大名に取りたてられ、「斉」の国をひらいた。

また武王が兵を発するとき、伯夷(はくい)と叔斉(しゅくせい)という兄弟は、王の馬をおさえていった。

「父王が亡くなられて、葬礼(そうれい)もおこなわぬうちに、兵をおこすのは、孝といえましょうか。

臣たる身で、主君を殺そうとするのは、仁といえましょうか」。

しかも武王は殷をほろぼし、周の天下となった。

伯夷・叔斉は、これを恥として首陽山(しゅようざん)にかくれ、ワラビを食しつつ、ついに餓死した、という。

ところが、この話も事実とは認められない。

やはり後世になって(戦国時代)、つくりあげられたものとおもわれる。

武力による革命(天命をあらためること)を否定する思想から、理想の人物として、このような義人の姿がえがきだされたものであろう。

ともあれ武王は、殷をほろぼしたが、その地を直接に統治しようとはせず、紂王の子の武庚(ぶこう)を立てて、自治にまかせた。

そして弟の管叔(かんしゅく)・蔡叔(さいしゅく)・霍叔(かくしゅく)を三監として、その監督にあたらせた。

殷をたおしたものの、中原を統治するだけの力はなかったためであろう。

武王は西へもどった。そして都を鎬京(こうけい)にうつした。

この殷周の革命の時期は、最近の説によれば、前一〇二七年のことと推定されている。

まず前十一世紀の後半とかんがえられよう。

それから二年にして、武王は死んだ。もとより王朝の基礎は、まだ安定していない。

あとつぎの成王も、なお幼少であった。よって武王の弟たる周公旦(たん)が、政務をつかさどった。

ところが、たちまちにして大反乱がおこったのである。

武庚(ぶこう)が、殷の遺民をひきいて立ちあがった。

のみならず、これを監督すべき管叔や蔡叔まで、周公が位をうばったと称して、反乱に呼応した。

かつて殷に服していた東夷の諸族も、また立った。

この報に接して周公は、召公奭(せき)と力をあわせ、大軍をくりだして東へむかった。

さいわいにして周の軍は、ふたたび勝利をおさめ、武庚や管叔らは殺された。

ついで周の軍は、このたびの反乱におうじた東夷の地へすすんだ。

その足跡たるや、東は山東半島から、また南は長江をこえた江南の地(江蘇)にまでおよんだのである。

これほどの大遠征について、古典にはほとんど記すところがない。

しかし近年になって、山東や江南から、周の銅器が発見されて、その銘文(めいぶん)に、この遠征のことが、きざまれてあったのである。

いまや周の勢力のおよぶ範囲は、さきの殷の時代よりもひろまった。

殷の故地には、ふたたび反乱のおこることがないように、周公の弟の康叔が封ぜられた。

これが「衛(えい)」の国のおこりである。

しかも殷の祭祀(さいし)が絶えることのないように、殷王の一族(紂王の兄)を商邱(しょうきゅう)にうつして、あたらしい国を建てさせた。

これが「宋」の国のおこりである。

祖先のまつりというものは、その子孫たるもののほかは、おこなうことができない。

そこで、国をほろぼしても、あたらしい支配者(たとえば周)は、ほろびた国(たとえば殷)のまつりを、おこなえないのである。

まつられなければ、その祖先神は、あたらしい支配者にたたるであろう。

それをおそれて、ほろびた国の祭祀も、絶えることがないように処置されたのである。

事実かどうかはわからないが、「宋」が殷の子孫であると同じように、「杞(き)」の国は夏(か=禹)の子孫であり、「陳(ちん)」の国は舜の子孫である、と伝えられていた。

4 周公の統治 top

周の天下をひらいたのは武王であったが、その基礎をきずきあげたのは周公であった。

そうして従来は、武王ののちに成王が即位し、これを周公がたすけて、政務を摂行(せつこう=摂政)した、とかんがえられてきた。

その時期は、前十一世紀の後半にあたる(前一〇二〇年代)。

ところで中国には、世界でもっとも古い二つの古典が伝えられてきた。『書経』(尚書)と『詩経』である。

このうち『書経』の古い部分は、前十一世紀の末から前十世紀の初めにかけて、書かれたものであった(詩経は前十世紀末~六世紀初め……後述)。

『書経』は、それぞれの事件にあたって、王が発した命令や布告を、記録係である史官がまとめたものである。

そうして、もっとも古い部分は、周公と成王に関するところであった。

それが後世になって、まず周公の前後の部分がつけくわえられ、さらに堯(ぎょう)舜(しゅん)禹(う)より夏(か)殷(いん)周(しゅう)の三代をつらぬく史書として、体系づけられていった(戦国時代)。

すなわち、文王や武王の部分は、後世(春秋の末、戦国)における増補なのである。

さて『書経』をみると、周公が摂政としての地位にとどまっていた、とは考えられない、さまざまの疑問に、ゆきあたるのである。

大反乱がおこされたことからもわかるように、周公に反目した者は、けっしてすくなくなかった。

その一人に、召公がある。

これまで召公は、周公の弟とかんがえられていたが、最近の研究によって、召という氏族の長であったことが、明らかとなった。

もとより召公は、周の王朝には忠誠だったのであって、周公という個人に反目し、対立したのである。

この二人のあいだを融和しようとするこころみが、初期の『書経』の大きなテーマとなっている。

一族のなかで、ほんとうに周公に協力したのは、弟の康叔(こうしゅ)であった。

康叔が「衛」の国を建てて殷の遺民をおさめることになったとき、「王」のことばを『書経』は、つぎのように伝える。

「孟候よ、わが弟の小子封(ほう=康叔の名)よ。

さても、なんじのほまれ高き父、文王は、徳をはげみ、罰をおこなうをつつしみ、身よりのない男女をあなどらず、用うべきものを用い、敬(うやま)うべきものを敬い、威(おど)すべきものを威し、民のみちを明らかにした。……」

ここで周の「王」は、康叔のことを“弟”と呼んでいる。

しかも、この内容は周公の時代のものであった。「王」というのは、武王ではありえない。

成王であるとすれば、叔父にあたる康叔を“弟”と呼ぶわけはない。

「王」を周公とかんがえれば、矛盾はなくなるであろう。

さて反乱をしずめた後、周公は中原の支配をかためるために、都たる鎬京(こうけい)はあまり西方にかたよりすぎているので、あたらしい都を洛邑(らくゆう)につくった。いまの洛陽である。

かくて鎬京が、首都として「宗(そう)周」と呼ばれるのに対し、洛邑は第二の都として「成(せい)周」と呼ばれることになる。

こうして新都の建設がおわると、周公は鎬京にもどり、成王にむかっていった。

「わたしは子(あなた)に、明君の位をかえしましょう。王よ、みずからの才能が及ばぬように、身をつつしみなさい。

天が周をして、天下に君臨するように定めた命(めい)は、わたしが継ぎ保って、大いに東国にて、新都をつくる基礎を視察して、民の明君となりましょう」。 |

すなわち周公は、本国を支配する地位を成王にかえしたけれども、さらに重要な地とみられた新都は、これを手中におこうとしたのである。 |

|

これが召公との不和の一因であった。

やがて成王も、洛邑の新都におもむいた。

ここに百官や諸侯を会して、おごそかに天をまつった。

かくて成王は、ふたたび鎬京へかえる。そのときのこととして『書経』はしるした。

「王は、周公にあとを継ぐ(新都を支配する)ことを命じ、それを史官がつげた。

それは十二月のことであり、周公が文王・武王のうけた天命をたもつことになってから、七年目である」。

ここでは、周公の即位が前提となっていることを、うかがえるであろう。

殷の王朝では、実力のある者が立つという長老制をとって、兄弟相続がおこなわれた。

それが末期におよんで、国力が安定すると、父子相続にかわった。

周においても、初期の動乱期には、長老制があらわれたとしても、ふしぎではないであろう。

幼少の天子が即位して、摂政の制度がもちいられることは、この前後の時代には、ほかに例がない。

やはり周公は即位した。

それゆえにこそ、弟の管叔(かんしゅく)や蔡叔(さいしゅく)が、反乱にくわわった。

召公とも反目をかさね、二人のあいだは発火の寸前にまでいたっていた。

そして『書経』が、まず周公の時代を中心として成立したのは、その即位とふかい関係がある、とみられるであろう。

5 西周の天下 top

周公は曲阜(きょくふ)に封ぜられ、「魯(ろ)」の国をおこした。

太公望のおこした「斉」の国とともに、東方のおさえとなった。

召公は、いまの河北の地に封ぜられ、「燕(えん)」の国をおこして、東北へのおさえとなった。

また成王の弟たる唐叔は、いまの山西の地に封ぜられて、「晋(しん)」の国をおこした。

北方の狄(てき)に対するおさえとなった。

周の領域は、このように中原の全土におよんでいる。

しかし周の王朝も、これほどの広い領域を、くまなく統治するだけの力はない。

そこで諸侯を各地に封じて、それぞれ国を建てさせ、その国政をまかせたのであった。

周王と諸侯とは、本家と分家の関係であり、本家は全体を統率するが、分家の国の内政には干渉しなかった。

これが周の「封建(ほうけん)制度」である。

さて周の王室も、周公や成王の時代から二百年ちかくもすぎると、ようやく王権もおとろえてくる。成王から八代目の厲(れい)王は、失敗をかさねたあげく、ついに反乱がおこった。

都の人たちは王宮をおそい、厲王は逃げだした。王位は空(くう)になったのである。

そこで宰相(さいしょう)の共伯和(きょうはくか)という者が、王にかわって政務をとった。

この年は「共和」の元年と呼ばれるが、それは西暦の前八四一年にあたっている。

中国の歴史において、はっきり知りうる最古の実年代である。

共和の政治は十三年つづいた。

厲王が亡命さきでなくなり、国内の空気もおさまったので、太子がむかえられて即位した。

これが宣王である。しかし内乱のおかげで、周王の威令はおこなわれず、北にも南にも、異民族の侵攻がさかんになった。

年わかい宣王は、国内の秩序を回復するとともに、外敵の侵入をふせがねばならなかった。この、むずかしい任務を、よく宣王はなしとげたのである。

よって中興の英主(えいしゅ)とたたえられた。宣王の治世は四十六年もつづく。

その晩年には、諸侯の盟主たるべき「王」の地位にあきたらず、しだいに専制のふるまいが多くなった。それは諸侯の反感をあおった。

ついで立ったのが、幽(ゆう)王であった。

はじめ幽王は、申(しん)国から正后をむかえ、そのあいだには太子もうまれていた。

しかるに褒姒(ほうじ)という美女をえてからは、これを溺愛する。

子をうむと、申后をしりぞけたうえ、太子まで廃そうとした。かくて申国は、おおいに王をうらんだ。しかも褒姒は、笑わない女であった。

幽王はいろいろ手をつくして笑わそうとしたが、ことさらに褒姒は笑わなかった。

ところで幽王は、のろし台をつくって、外敵が攻めてきたときには、のろしをあげて急を告げることにしていた。あるとき、のろしがあがった。諸侯は、みな駆けつけてきた。

しかし虚報であって、敵はいなかった。

諸侯たちは拍子ぬけし、それを見て褒姒は、はじめて大いに笑った。幽王はよろこんだ。

それからも褒姒を笑わそうとして、たびたびのろしをあげた。

諸侯は駆けつけてきても外敵はいないので、しだいに信じないようになった。

こうしたとき、かねて王をうらんでいた申国では、北方の異民族たる犬戎(けんじゅう)などをそそのかし、ともに兵をあげて、宗周の都に攻めよせた。

のろしをあげたが、だれも集まってこない。ついに幽王は、驪山(りざん)のふもとで殺された。

都は掠奪にまかされ、財宝はうばわれて、周の天下もここにくずれさった。時に、前七七〇年である。諸侯は、かつての太子を立てて、成周の洛邑(らくゆう)で即位させた。

これが平王である。世に、これを周室の東遷といい、この後は天子の威令もほとんどおこなわれないようになった。

また、これまでの周王朝は「西周」と呼ばれ、この後は「東周」と呼んで区別する。東周は前三世紀のなかばまでつづいたが、その間がいわゆる「春秋」「戦国」の時代である。 |

周の系図

|

top

**************************************** |