|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

10 秦の始皇帝

1 奇貨居(お)くべし

top

戦っては和し、和しては戦う、それが戦国の世のすがたであった。

戦争と和平とをめぐって、めまぐるしい外交の駆けひきがあった。

それゆえに大国のあいだでは、さかんに人質が交換された。人質といっても、弱い国から強い国へさしだすものとは限らない。

強国であっても、和平を保障するために、人質をだすことがあった。

秦の荘襄王(始皇帝の父)も、わかいころは人質として趙におくられ、その前半生を邯鄲(かんたん)の都においてすごしたのである。

荘襄王は、名を子楚(しそ)という。その父は、昭襄王の太子であった。

しかも子楚の母は、ひくい身分の出身であったから、子楚が人質にえらばれたのであった。

子楚が趙にいる間、秦はしばしば趙を攻めた。よって趙の人が子楚を遇すること、きわめてつめたかった。

秦からの仕送りもじゅうぶんではなかった。子楚の日常はわびしかった。

そこに目をつけたのが、韓の大商人たる呂不韋(りょふい)である。

「これ奇貨なり、居(お)くべし」(これは、ほり出しものだ、買い入れておいたほうがよかろう)。

というのも、すでに昭襄王は老齢であり、つぎに秦王となるべき者は、子楚の父である。

呂不韋は、子楚のために大金を投じ、太子の世嗣(よつぎ)にしようと考えた。

「もし、きみの計画が成功したら、秦国をわけて、きみと共有しよう」。

子楚は頓首(とんしゅ)していった。これより呂不韋は、しきりに運動をつづけた。

ついに太子の愛妃に取りいって、その心をうごかし、子楚を世嗣と定めることに成功したのである。

呂不韋は後見を託され、これより子楚の名はようやく列国に高まった。

そのころ呂不韋は、邯鄲で一番という美女を手にいれていた。

たまたま子楚がまねかれて、その女をみると、ひと目で気にいってしまった。女をゆずってくれ、と申しでる。

呂不韋は、心のなかで怒った。しかし、すでに家産をかたむけてまで子楚のためにつくしている。

それも大利を釣るためであった。そう思いなおして、その美姫を献じた。そのとき、女は身ごもっていた。

それをひたかくしにして、女は子楚のもとにおもむいた。

やがて月はみちて(妊娠すること、十二ヶ月という)、政(せい)という子をうんだ。

この政こそが、のちの始皇帝である。

ときに昭襄王の四十八年(前二五九)であった。

その年、秦は趙を攻めて長平に勝ち、士卒四十万を穴埋めにした。

それより秦軍は、すすんで邯鄲をかこむ。ついに趙の国では、子楚を殺そうとした。

よつて呂不韋は、またも大金を投じて監視の役人を買収し、子楚を脱出させて秦へ送りとどけた。

子楚の夫人と子の政(せい)は、邯鄲の民家にかくまわれた。

それから三年の後、周の王室はほろぼされた。

秦の進出に脅威をいだいた周の赧(たん)王は、諸侯とむすんで、秦を攻めたのである。

おこった昭襄王は、ただちに周を討った。

たちまちにして周の軍は敗れ、赧王はみすがら秦に走って、罪を謝した。

ここに周の王室は、武王より三十七世、八六七年にして滅亡したのであった(前二五六)。

それからまた三年にして、昭襄王は死んだ。子楚の父が立った。孝文王である。子楚は太子となった。

それを知ると趙の国では、子楚の妻子を鄭重に送りとどけてきた。

ところが孝文王は一年にして死去し、子楚が位につく(前二五〇)。すなわち荘襄王である。

荘襄王は即位すると呂不韋を丞相(宰相と同じ)に任じ、文信候に封(ほう)じて洛陽の十万戸をあたえた。

明くる年(前二四九)には、魯もまた、楚のためにほろぼされている。

魯は、周公より三十四代、八五〇年であった。

2 呂不韋(りょふい)の功罪

top

荘襄王は、在位三年にして死去した(前二四七)。太子の政が立って、秦王となった。

まだ十三歳の少年であったから、政治は母なる太后(荘襄王の后)と呂不韋とにまかされた。

呂不韋をたっとんで相国(しょうこく=宰相と同じ)とし、仲父(ちゅうほ=叔父の意、父親に準ずる待遇)とよんだ。

ところで太后は、むかしの呂不韋の愛人である。このときになっても、太后はひそかに呂不韋と関係をつづけていた。

さて呂不韋の執政時代に、秦はいよいよ東方に進出する。

韓も魏も趙も、その領土の一角をうばわれ、ついに秦の領土の東端は斉国と接するにいたった。

しかし秦は武力に強くとも、その文化は六国におよばなかった。これを呂不韋は恥じた。

よって孟嘗君や平原君などにならい、各地から賢士をまねいて、あつく待遇した。かくて食客は三千人にたっする。

これらの食客たちに、それぞれ見聞を述べさせ、それを編集して二十余万字にのぼる書物をつくった。

あらゆる学派の説がたくみに総合され、天地・万物・古今のことが網羅(もうら)されているとして、『呂氏(りょし)春秋』と名づけられた。

自分の書にあえて「春秋」の名をつけたところには、呂不韋の意気ごみが察せられよう。

はじめて発表したとき(前二三九)、咸陽(かんよう)の市場の門前に展示し、賞金をかけて内容を批判させた。`

「一字でも増減できる者があれば、千金をあたえよう」。

もとより申しでる者はなかった。ともあれ、これが「一字千金」のおこりである。

この間に、王の政(せい)はようやく成年に近づいた。しかも母太后の淫乱(いんらん)はやまない。

呂不韋は事があらわれて、自分にわざわいのおよぶことをおそれた。

よって別の男を推挙して、太后に近づける。局部の大きな男であり、これをもって太后の気をひいたのであった。

しかし五体の満足な男性は、宮中で召しつかうことができない。よって呂不韋は、太后としめし合わせ、男に宮刑をほどこしたことにして、宦官(かんがん)に仕立てた。

こうして太后の側近に侍(はべ)らせると、寵愛すること非常なものとなり、ついに二人の子をなすにいたった。

もとより太后の出産は秘中の秘である。

太后は口実をかまえて離宮にかくれ、奥むきのことは、その男によって決裁された。

いまや秘密の情夫は長信侯の位をたまわり、下僕は数千人、食客も千余人におよんだ。

政(せい)が即位して九年(前二三九)、二十二歳にたっしたので、成人たることを示す冠礼をおこなった。

もはや親政すべき時期である。これをおそれたのが長信侯であった。

反乱をおこして王宮を攻めようとくわだてた。

しかし、このことは、すでに密告する者があって、王も事前に察知していたのである。

ただちに兵を発して一党をほろぼし、長信侯らのおもだった者は車裂(しゃれつ)の刑に処した。

太后の不義によってうまれた二子も殺された。

この事件に呂不韋も関係あることは、あきらかであった。

しかし王は、呂不韋が先王につくした大功をおもんぱかって、しばらく不問に付していた。

翌年におよんで呂不韋の職(相国)を免じ、都から追放して、洛陽の領地においた。

しかも呂不韋の声望は依然として高く、洛陽におもむく賓客は引きもきらない。

王は謀叛(むほん)をおそれ、蜀(しょく)にうつることを命じた。

ここにおよんで呂不韋は、その権勢のきわまったことを知り、みずから毒をあおって自殺した。

秦王政、のちの始皇帝は、このように数奇な運命のもとに育ったのである。

父なる王は実の父にならず、実の父は死に追いやった。

その母は淫乱に明けくれ、その同母の弟たちは殺さねばならなかった。

秦王政には、ほんとうの意味の肉親がなかったのである。

3 風、蕭蕭(しょうしょう)として

top

王政が親政を始めてより七年たった(前二三〇)。

秦はいよいよ強く、ついに韓をほろぼした。ついで秦の大軍は趙を攻めた。

二年後には、ことごとく趙の地を平定した。その都の邯鄲は、政のうまれ故郷である。

かつて母とともに暮らしたとき、母の家につらくあたった者をとらえて、すべて穴埋めにした。

とかくの品行があった母太后も、この年に死んでいる。

いまや秦は、燕にせまった。

燕の太子の丹は、かつて趙に人質となっていたことがあり、趙でうまれた秦王政とも、仲がよかった。

政が即位するや、丹は秦へ人質となる。しかし秦王の待遇はつめたく、丹はうらんで逃げかえった。

以来、報復の機をうかがっていた。

たまたま秦の将軍の樊於期(はんおき)が、罪をえて燕に逃げた。丹は、これを館舎にむかえ、あつくもてなす。

それでは秦王の怒りをまねこう、と群臣がいさめたが、太子は聞かなかった。

さらに太子は、勇士をもとめて、荊軻(けいか)という男をえた。

これを尊んで上卿(じょうけい=上席の大臣)とし、その欲するままに珍味をささげ、珍品をそなえ、ときには美女や車馬をすすめ、いたらざるところはなかった。

荊軻にもとめたのは、秦王を刺し殺すことである。

もとより生還は期しがたい。それにしても、あまりにも重大な使命であった。

荊軻は衛の人、読書と撃剣をこのみ、ものに感じやすい性格の男であった。

燕にうつってからは、町の酒飲みたちと交遊している。

酔えば歌って、ともに楽しむかと思えば、やがてともに泣き、かたわらに人なきがごとくであった。

それでいて遊歴した土地では、賢人や豪傑や長者とまじわった。

みな、荊軻が凡人でないことを知ったからである。

やがて太子は、荊軻に出発をうながした。

しかし秦へゆくにしても、秦王に近づく手だてが必要であろう。

荊軻は、樊於期(はんおき)の首と、燕の督亢(とくこう)の地図を持参したい、と願った。

督亢は燕の要地にして、いま秦がもっともほしがっているところである。樊の首、またしかり。

しかし太子は、自分をたよってきた樊を、私利のために殺すには忍びなかった。

そこで荊軻は、ひそかに樊於期に会って、うったえた。秦においては、樊の父母をはじめ、一族をすべて殺し、その首に莫大(ばくだい)な懸賞をかけている。

いま、一言にて燕国の憂いをとき、将軍のあだをむくいる策あり。

それは将軍の首をいただいて、秦王に献ずること。秦王はよろこんで自分を引見しよう。

そのとき自分は、左手に秦王の袖(そで)をとり、右手に秦王の胸を刺す。

これを聞くと樊於期(はんおき)は、片肌をぬいで腕をにぎり、みずから首はねて死んだ。

太子は駆けつけると、屍体にうちふし、大声をあげて泣いた。すでに樊於期は死んだのである。

その首を箱にいれて封じた。

また鋭利な匕首(あいくち)をもとめ、毒薬を刃にぬって人にためしたところ、血ひと筋をながすだけで、たちどころに死なぬ者とてなかった。こうして支度はととのった。

燕のうまれで秦舞陽(しんぶよう)という勇士がいた。

十三歳で人を殺したことがあり、おそれて誰ひとりさからう者がなかった。

太子は、この秦舞陽を、荊軻の副(そ)え人とした。

荊軻としては別に期待した人があったが、遠方にいてまだ帰らない。

ついに太子の催促により、秦舞陽をともなって出発することとなった。

太子をはじめ、事情を知っている者たちは、いずれも白い装束(喪服を意味する)を着て見送った。

易(えき)水のほとりまで来ると、荊軻は筑(ちく=琴に似た楽器、竹で絃を打つ)に和して歌った。

かなしい調ぺであった。人びとは、みな髪を垂れて、すすり泣いた。荊軻は進みでて、なお歌った。

風蕭蕭兮易水寒

壮士一去兮不復還 |

風、蕭蕭(しょうしょう)として易水寒し、

壮士ひとたび去って、また還らず、 |

さらに激した訓子で歌いあげると、聞く者はみな目をいからし、髪はことごとくさかだって、冠をつきあげた。

かくて荊軻は車に乗って去り、ついにふりかえることはなかった。

秦につくと、千金のねうちの贈りものを王の側近にささげ、来意を通じた。

秦王は大いによろこび、威儀をただして燕の使者を引見した。

荊珂は樊於期の首箱を持ち、秦舞陽は地図の小箱をささげた。

すすんで陛(きざはし)にいたると、秦舞陽は顔色をかえて、ふるえたした。

群臣があやしんだので、荊軻は顧みて笑い、「北方の蛮夷の鄙人(ひじん=いやしい人)、いまだ天子に見(まみ)えたことなく、ゆえにおそれ、ふるえたのでございます。願わくは大王、これをゆるさせたまえ」。

「その者の持っている地図を見せよ」。

秦王の言により、荊軻は地図の巻物を収りだして、王にささげた。

王が地図をひらき、図のおわるところ、匕首(あいくち)があらわれた。

すると荊軻は、たちまち左手に秦王の袖をとらえ、右手に匕首を持って、突きだした。

あわや、王の身にとどくかとみえたが、おどろいた王は身を引いて立ちあがった。袖が切れた。

王は剣をぬこうとした。剣は長かった。鞘(さや)をにぎった。あせった。

あわてればあわてるほど、剣が竪(たて)になって、すぐには抜けなかった。 |

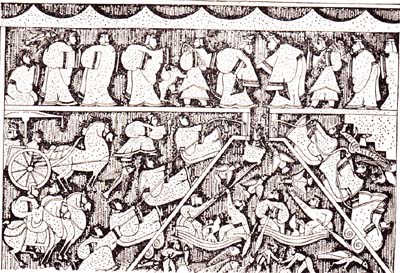

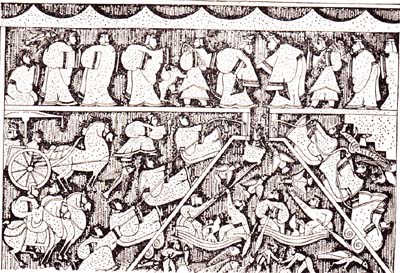

秦王(しんおう)と荊軻(けいか)――石の画像

|

荊軻は秦王を迫いかけた。秦王は柱をめぐって走った。群臣みな、不意のことにおどろき、度をうしなった。

しかも秦の法では、群臣の殿上に侍する者は、寸尺の武器も持つことをゆるされない。

武器を持った護衛の者は、階下にならんでいる。

しかし詔(みことのり)があって召されなければ、殿上にあがることはできない。

いましも危急のとき、階下の武器を召す余裕もなく、よって荊軻は秦王を追いまわした。

殿上の者は、いずれもあわてふためいて、荊軻に斬りつけることもならず、手で打ちかかるのみであった。

秦王は、なお柱をめぐって走っている。ようやく左右の者が「王よ、剣を背なかへ」といった。

剣を背おって、ついにぬいた。荊軻をうった。その左股(また)を切った。

荊軻は倒れた。とたんに匕首(あいくち)を、秦王に投げつけた。あたらなかった。銅柱にあたった。

秦王は、また荊軻に切りつけた。荊軻は、身に八ヵ所の傷をうけた。

いまや、こと成らずと知った荊軻は、柱によりかかって笑い、どっかとあぐらをかいた。

そこへ左右の者が進みでて、刺し殺した。その間、秦舞陽はおそれて伏したままだった。

ここにおいて秦正は大いに怒り、ますます兵を増派して、燕を討たせた。

十ヵ月にして燕の都の薊(けい)をぬき、燕王と太子丹は精兵をひきいて遼東にたてこもった。

秦軍の攻撃は、いよいよはげしい。太子丹は殺され、五年の後には燕王も捕えられた。

ついに燕も滅亡した(前二二二)。秦が天下を統一したのは、その翌年のことである。

4 皇帝と称する top

すでに秦は、魏をほろぼし、楚をほろぼし、そして燕をほろぽし、のこる斉もほろぼして、天下ことごとく平定した。

時に秦王政は三十九歳、即位二十六年であった(前二二一)。

天下を統一すると、王は大臣たちにむかっていった。

「わし眇眇(びょうびょう)の身(小さいからだ)をもって兵をおこし、暴乱をしずめた。

これ祖宗の神霊によるものであり、六国(りっこく)の王もみな罪に伏し、天下も大いに定まった。

いま、王の名号(みようごう)を改めなければ、この成功をたたえ、後世に伝えることもできないであろう。

よろしく議して帝号を定めよ」。

かくて定められたのが『皇帝』という尊号であった。

太古の伝説にあらわれる三皇五帝の称号を、あわせもちいたものである。

また皇帝の命(めい)を「制」、令を「詔」、その自称を「朕(ちん)」とすることも定められた。

名号においても秦の皇帝は、諸王の王であり、王の上なる尊位となった。

さらに皇帝は、制していった。諡(おくりな)は死んだ後に、生前の行為によってつける習わしである。

これは子が父を議し、臣が君を議することであり、まことにいわれなく、朕の取らざるところである。

今よりは諡の法をやめて、朕を始皇帝となし、後世は数をかぞえて二世、三世より万世にいたらしめ、無窮に伝えることにする。

これより、かつての秦王政(せい)は「始皇帝」と称せられるようになった。

つづいて広大な領土をいかにして統治するか、その方策が論ぜられた。

これまでの方式によるならば、遠隔の地には「王」を封(ほう)じ、すなわち封建の制度を用いることになろう。

しかし廷尉(ていい=司法、検察の長官)の李斯(りし)が反対した。

李斯は、楚の出身である。

荀子(じゅんし)の教えをうけて帝王の術を学び、秦におもむいて呂不韋(りょふい)につかえた。

さらに呂不韋の推挙によって、始皇帝に重用せられるにいたったものである。

法家(ほうか)の説、すなわち法にもとづく厳格な支配が、李斯の主張するところであった。

同門の秀才に韓非子(かんびし)がいる。おなじく秦国にはいって、わかき日の始皇帝にもちいられたが、李斯の両策によって無実の罪におとしいれられ、投獄されて、自殺に追いこまれた。

さて李斯(りし)は、いうのである。

周は同姓の子弟を封じて王としたが、のちには疎遠となって、攻めあうこと仇敵のごとく、天子もおさえることができなかった。

いま海内は一統され、ことごとく秦の郡県となった。諸公子や功臣は、あつく待遇すれば、それでよい。

そもそも天下に異心をいだく者のないのが安寧の術であり、諸侯をおくことは便法とはいえない。

これを始皇帝は採用した。

すなわち天下をわけて三十六郡とし、それぞれ中央から官吏を派遣して治めさせ、ことごとく皇帝の直轄とした。

郡の下は、数十の県にわけた。

一つの県はおよそ一万戸の人口があるように置かれたから、郡の戸口は数十万戸ということになろう。

こうして、始皇帝によって始められた中央集権の体制は「郡県制度」とよばれ、その後も二千年以上にわたって、ながく中国の統治方式の基本とされたのである。

かつて周の封建制度のもとにあっては、「王」たる天子と諸侯とのあいだに、画然とした身分の差はなかった。

「王」は至上なる神の代理者、すなわち天子として地上を統治する。

諸侯は「王」に服しているものの、その領土の内では王と同じ性格の統治者であった。 |

秦の量(はかり)の銘文:「皇帝」の字がある

|

だからこそ、春秋・戦国の時代になって、周の王室の権威が弱まるや、諸侯はみずから「王」と称したのである。いまや皇帝は、唯一にして絶対の専制君主である。すべての人民、すべての土地が、皇帝の統治すべきものであった。

5 天下を一にする top

統一政治をすすめるために、重要な改革がつぎつぎに実施されてゆく。

まず、度量衡の単位が統一された。

度(ものさし)も量(ます)も衡(はかり)も、これまでは国によってまちまちだったのである。

それを秦のものに一定して、国定の量(ます)や権(おもり)を全国に頒布(はんぷ)した。

ついで車輪の幅を一定にした。

黄土におおわれた中原の道では、車が通ったあと、ふかい溝(みぞ)がついてしまう。

そこで車輪の幅をおなじにしておかないと、つぎの車が通れない。

これまでは列国が分立していて、作戦などの必要から、道も車の幅もちがっていたのであった。

さらに文字を統一した。これまでは秦と六国(りっこく)とでは、ちがった文字をもちいていた。

秦の文字が大篆(だいてん)であった。

これはあまりに複雑であったから、始皇帝は李斯に命じて、あらたに小篆という書体をつくらせた。

これが今日でももちいられる篆書(てんしょ)である。しかし篆書にしても、まだ複雑であった。

そこで隷書(れいしょ)が発明され、漢代には一般に通用する文字となる。

貨幣も統一された。これまでは国によって、単位ばかりでなく、形もまちまちであった。

斉や燕など北方の国は「刀(とう)」をもちい、韓魏趙などは「布(ふ)」(農具のスキをかたどる)、楚では「貝(ばい)」、そして秦では円形の銭をもちいていた。

始皇帝は重さ半両の円形の穴あき銅貨を、標準の貨幣として定め、これを全国に通用させる。

この半両銭は、後世にいたるまで貨幣の基本の形となった。

すべての政令は、都の咸陽(かんよう)から発せられる。

いまや咸陽は全帝国の中心として、いやが上にも壮大なものでなければならなかった。

また人民が武器を持つことはゆるされない。

天下の武器をおさめて、これを城蒲にあつめ、とかして鐘鐻(しょうきょ=鐘などをかける台)金人(きんじん=銅製の大きな人形)を十二体つくった。

その重さは、おのおの千石(たん=三〇トン)もあった、という。

また天下の富豪十二万戸を咸陽に移住させた。これによって都の繁栄をはかり、かつ皇帝のひざもとに置いて、監督を便利ならしめたわけであった。

宮殿が壮麗にいとなまれたことは、いうまでもない。

各国をほろぼすごとに、その宮殿と同様のものを、咸陽につくっていった。

これらの宮殿は、みな渭水の北にあった。上林苑という大遊園地や、祖先の廟は、みな渭水の南にあった。

その間には大きな橋がかけられ、また宮殿と宮殿との間は、複道という二階建ての道路によってむすばれた。

統一の翌年から、始皇帝は巡遊をはじめた。そのためには、専用の道路をつくらせる。

それは天子の馳道(ちどう)とよばれ、幅が約七〇メートルもあって、しかも地上より高く、道の両側には約七メートルごとに松の並木をうえた。

こうしたみごとな道路が、帝国の領内に四通八達したのである。

天下の巡遊は、始皇帝の治世の終わりまで、五回にわたっておこなわれた。

東は斉の山東から、北は燕の北境、そして南は楚の地をへて、がっての越(えつ)の会稽山まで、皇帝の威光をしめしつつ、おごそかに巡った。ゆくさきざきでは、これまた盛大な儀式や宴会があった。

その間、六ヵ所に記念の石碑を建て、始皇帝の功業をしるした文を彫りこんだ。

随行した李斯が、小篆(しょうてん)の書体でしるした。

泰山と琅邪台(ろうやだい)の刻石がもっとも古く(前二一九)、断片が今日まで残っている。

刻石を建てて、名を永世に伝えようとすることも、始皇帝がひらいた例であった。

6 大遠征大工事 top

国内の制度がととのえられると、始皇帝はいよいよ外征に乗りだした。

そのころ、中国にとって強敵とみなされたのは、北方の匈奴(きょうど)である。

匈奴は、いまのモンゴル高原を占拠し、たくみな騎馬の戦術をもって、しばしば中国の北辺をおびやかしていた。

戦国時代の末、匈奴はさかんに南下して、黄河の南のオルドス地方をも占領する。

かつて趙は北方に地をひらき、黄河の北岸に長城をきずいていたのであった。

しかし匈奴は、ついに趙の長城を突破し、北辺の領土をうばったのである。

それを始皇帝が、うばいかえした。

天下の統一から六年(前二一五)、名将の蒙恬(もうてん)に三十万の軍隊をさずけ、匈奴を討たせて、オルドスの地から追いはらった。

あくる年には、さらに黄河の北方をも占領させた。そして新しい領土をまもるために、長城を修築した。

そのころの長城は、土壁を長くつらねたものである。戦国時代から各国の国境と、北辺とにきずかれていた。

それを始皇帝は、国内の長城をくずすと共に、北辺の一帯にいわゆる「万里の長城」をきずいたのであった。それにしても、万余里におよぶ長城の工事は、おそるべき大事業であった。駆りだされた人民の労苦も、想像に絶するものがあろう。

北辺をさだめた始皇帝は、つづいて南方にも兵をだした。もともと長江から南、いまの浙江から広東(カントン)・広西(カンシー)をへてベトナムにいたる地域は、「越(えつ)」という民族の住地である。

春秋時代の末に活躍した「越」は、このなかでもっとも北方に住していたため、はやくから中国人に同化したものであった。ベトナムという名も、元来は漢字で「越南(ベト・ナム)」と書かれたものである。

さて五十万の大軍は、北方の遠征と時を同じくして(前二一四)、これら越族を攻めた。

秦軍の一部は今日の広州に達し、越族の地に桂林(けいりん)・象(ぞう)郡・南海の三郡を置いた。

いまや秦帝国の版図は、当初の三十六郡から、さらに拡大し、おそらくは四十郡をこえた。

その広さも、殷や周の領域にくらべれば、二倍から三倍となった。それだけ中国民族の居住の範囲がひろまったわけである。 |

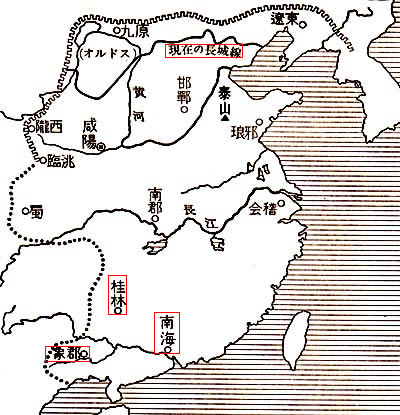

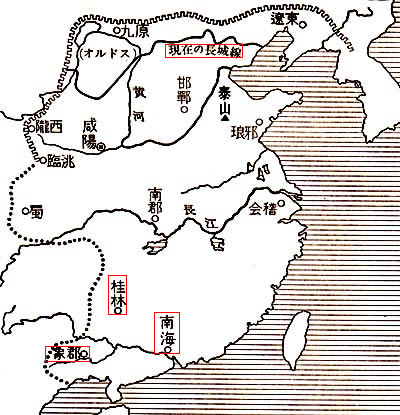

始皇帝の万里の長城は、現在の長城線の外側にあることに注意

|

実に秦帝国は、中国の行政の基礎をつくり、中国という地域の基本を定めたのであった。

たしかに始皇帝の功業は偉大であった。

しかし、偉大の上に偉大なることを望んだ始皇帝である。

内治と外征が一段落すると、咸陽の宮廷は小さすぎる、といいだした(前二二一)。

かくて渭水の南岸、上林苑のなかにいとなまれたのが阿房宮(あぼうきゅう)である。

まず前殿がつくられたが、その大きさは、東西が約七〇〇メートル、南北が約一二〇メートル、殿上には一万人をすわらせることができ、下には長さ一〇メートル以上の旗を立てることができた。

のちに項羽がこの阿房宮を焼いたとき、燃えつきるまでに三ヵ月を要した、という。

阿房宮をしのぐ規模のものが、驪山(りざん)の陵(りょう)であった。

始皇帝は王位につくや、この陵の工事をはじめた。

天下を統一するや、七十余万の罪人を使役し、地下の湧き水に達するまでの穴をほらせた。

墓室は銅でつくり、そのなかには宮殿や百官の座席をもうけた。

あらゆる珍奇の品を宮中からうつして充満させた。

工匠には機械じかけの大弓をつくらせ、地面をほって近づく者があれば、ひとりでに発射するようにした。

また水銀で大小の川や大海をつくり、機械で水銀をそそぎ送った。

墓室の上には天界の姿をそなえ、下には地上の形をそなえ、人魚(その実態は不明)の油をもって燈火となし、永遠に消えない設備をほどこした。

死後の世界も、地上にまさる豪華さをもって準備されたのである。

かくて出現した驪山陵(りざんりょう)は、高さ一〇〇メートル余り、周囲は二〇〇〇メートル、さながら巨大な丘であった。

7 仙薬を求めて top

人間の欲望にかぎりはない。死後の宮殿までつくったものの、始皇帝としても死にたくはなかった。

四十歳をこえて、もはや年をとりたくもなかった。始皇帝は不老長生の薬をもとめた。

斉(せい=山東)の海上はるかに蓬莱(ほうらい)山という山島があり、そこには不老不死の仙人がすんでいる。

その仙人から仙薬をもらってきてのめば、不老長生の効果がえられる。当時の人びとは、そのように信じていた。

といって、だれでもが仙人にあえるわけではない。

特別な術を修得した者、すなわち方士とよばれた人びとが、人間と仙人との仲だちをつとめたのであった。

斉の方士たる徐福(じょふく)らは進言した。

斎戒(さいかい=ものいみ)して童男童女をつれ、蓬莱山におもむいて、仙人をさがしてきたい、という。

そこで徐福に命じ、童男童女を数千人も船にのせて、蓬莱山におもむかせた。

徐福は、のちに日本へ達したという。よって墓が紀州の新宮にある。

この後も始皇帝は、しばしば方士たちに仙薬をもとめさせた。

しかし、ひとりとして仙薬をえた者はなかった。

楚の旧領を巡遊したときは、泗水(しすい)という川に、周の天子の象徴たる宝鼎(ほうてい)が沈んでいると聞いた。そこで千人の者に水へはいってさがさせたが、これまた、むなしかった。

ところで始皇帝は、さまざまの学派の学者たちを博士(はかせ)の官に任命して、政治の顧問としていた。

たまたま咸陽の宮殿で宴会をひらいた時(前二一三)、「陛下の威徳」をたたえる博士たちにまじって、封建の制度の復活を進言した者があった。

斉の出身の儒家であった。「古を師とせずして、よく長久たる者、聞くところにあらざるなり」というのである。

丞相(じょうしょう)として国政の中枢に立っているのが、李斯(りし)であった。皇帝の下問に応じて、いった。

「儒生は、今を師とせずして古(いにしえ)を学び、当世をそしって、人民をまどわす。 |

宝鼎(ほうてい)をひきあげる図(石の画像)

|

虚言をかざって真実をみたし、みずから学ぶところを善(よ)しとして、上の建てるところを非とす。

これを禁ぜずんば、君主の威勢は上に衰え、徒党は下に成らん」。

されば思想の統制をおこなうべし、というのであった。

公式の記録のほか、民間の書物は、ことごとくさしださせて焼きすてる。

ただし、医薬・卜筮(ぼくぜい=うらない)・種樹(農業)の書はのぞき、学問をこころざす者には法令を学ばしめ、吏(役人)をもって師とさせる。こうして実施された

のが、いわゆる「焚書(ふんしょ)」であった。統制は思想にまでおよんだ。

その翌年、方士たちのなかに、仙薬をうることができぬので、罪をおそれて逃亡する者があった。

のみならず始皇帝の悪口をいいふらす。これを聞いて始皇帝は烈火のごとく怒った。

このところ方士たちは、何ひとつ期待にかなうはたらきをしていない。

しかも咸陽にいる儒者たちを取りしらべたところ、妖言(ようげん)をいいふらして人民をまどわしている者があった。

さっそく儒者たちを捕え、きびしく追及した。

儒者たちは、たがいに罪をなすりあい、自分だけいいのがれようとする。

ついに政治を論じた者、四百六十余人をことごとく咸陽で穴埋めの刑(坑=こう)に処した。

これが「坑儒(こうじゅ)」である。

焚書とならんで、思想弾圧の典型とされているが、その動機からみれば、かならずしも思想の統制のみを目的としたものではなかった。

しかし長子の扶蘇(ふそ)は、父の皇帝をいさめていった。

「天下は平定したばかり、遠方の人民はいまだ帰服せず、学者はみな孔子の教えを奉じています。

いま陛下は法を重んじて、かれらをただされますが、かえって天下の乱れをおそれます」。

聞くと始皇帝は怒った。扶蘇を北方に追いやり、蒙恬(もうてん)の軍を監督させることにした。

8 始皇帝の崩御 top

即位して三十六年(前二一一)、星が落ちて石となった。隕石(いんせき)である。

その石の上に、「始皇帝死而地分」(皇帝が死んで地が分れる)ときざんだ者があった。

これを聞くと始皇帝は、役人をやってしらべさせたが、ついにきざんだ者をみつけだせなかった。

そこで近辺にすむ者をみなごろしにし、その石を焼いてとかした。

始皇帝は怏々(おうおう)として楽しまなかった。

三十七年(前二一○)、五回目の巡遊をおこなった。とくに末子の胡亥(こがい)も、供をねがってゆるされた。

皇帝の一行は、まず南の地方をまわったのち、北上して山東にいたる。このとき、さきに海上にでた徐福が、仙薬をえられぬままに、いつわりの上言をなした。

「蓬莱(ほうらい)の薬は求められるのですが、いつも大鮫(さめ)にくるしめられ、島までゆけません。

願わくは弓の上手をつけていただき、あらわれたならば連発の強弓で射たいと存じます」

そこで大魚がでたら、始皇帝みずから射ようと、海岸にそってすすんだ。山東の北岸の之罘(しふ)までたっしたところ、大魚がでた。その一魚を射殺した。 |

始皇帝の最後の巡遊

|

それから海岸にそって西行し、平原(へいげん)までいって、病気になった。病状は日に日に悪化した。

始皇帝は長子の扶蘇(ふそ)にたまわる詔書をつくり、「ただちに咸陽(洛陽近郊の黄河北岸)にもどって葬事をおこなえ」と命じた。

詔書は封印され、宦官の趙高(ちょうこう)にわたされた。

しかし趙高が使者を発する前に、始皇帝は沙丘において崩じた。五十歳であった。

丞相の李斯(りし)は、崩御によって天下に反乱のおこることをおそれ、喪(も)を発しなかった。

おりから七月の暑いさなかである。棺は温涼(おんりょう)車にのせられた。

車上に窓をつくり、とじれば温かく、ひらけば涼しくなるようにした車である。

かねて恩寵をうけた宦官を同乗させ、生前のように食事をたてまつった。

百官の奏上も生前のままで、その宦官に車のなかで裁決させた。

始皇帝の死を知っている者は、公子の胡亥と、趙高と、側近の宦官五、六人のみであった。

かねてより趙高は、胡亥と親しい。そこで李斯とはかって陰謀をめぐらし、扶蘇にたまわった詔書を破りすてた。

そして胡亥を立てて太子とした。

また別に、扶蘇と蒙恬(もうてん)にたまわる詔書を偽造し、皇帝の御璽(ぎょじ)を押して封じたうえ、北方の軍陣に使者を発した。

にせの詔書には、両名に「死をたまわる」としるされた。

詔書をひらくと、扶蘇は涙をながしながら、ただちに自殺した。

蒙恬は、いつわりの使者かと考えて、死のうとはしなかった。役人が引きたて、獄に投じた。

その間に、始皇帝の行列は咸陽をめざしてすすんでいた。暑さがはげしかった。

ために棺を乗せた車は臭気をはなちはじめた。そこでくさい塩づけの魚を一石あまり、車にのせた。

においをまぎらせたのであった。こうして行列は咸陽につき、はじめて喪を発した。

胡亥は位をついで、二世皇帝となった。九月、始皇帝を驪山(りざん)の陵にほうむった。

そのとき二世の命令があり、先帝の後宮にいて子のない者は、みな殉死させられた。

葬儀がおわると、工匠は内部の模様を知っているから、それが外部にもれては大事であるという意見があった。

そこで墓室に通ずる地下道の中門をとざし、ついで外門を下ろし、ことごとく工匠をとじこめて出られぬようにした。

陵の上には草木をうえて、山にかたどった。

9 帝国の落日 top

二世皇帝は即位すると、趙高の進言によって、公子たちや群臣の粛清をはじめた。

「文を師とせず、武力に決す」べきこと、というのが、趙高の意見であった。

「一族を根絶し、大臣をほろぼし、肉親を遠ざけ、先帝の遺臣は、ことごとく追放して、陛下の信任せられる者を近づけるがよろしい」。

よって二世は、法律をきびしくして、かたはしから罪におとしいれた。

十二人の公子、十人の公女が、つぎつぎに処刑された。

獄中の蒙恬(もうてん)も自殺させられた。連坐する者も数知れない。宗室の一同はふるえあがった。

群臣にしても、諌言(かんげん)すれば朝廷をそしる者とされたから、口をとざして、罪をまぬかれることをもとめるのみであった。人民もおそれ、おののいた。

さらに二世は、未完成になっていた阿房宮の工事をはじめた。

天下の人民を徴発し、また各地から食糧をはこばせた。はこぶ者の食糧は、自分で携帯せねばならなかった。

ついに七月にいたって反乱がおこった。陳勝と呉広が兵を挙げたのである。これに応じて立つ者も、あいついだ。

しかし反乱の実情を報告すると、二世は怒って投獄した。

ある使者は「群盗はつぎつぎに逮捕され、やがて尽きましょう」と答えた。二世はよろこんだ。

ついで趙高は、李斯がみずから王たらんと欲し、反乱に加担していると、まことしやかに言上した。

これを知って李斯は上書し、趙高こそ邪悪にして危険の人物なることを訴えた。

しかし二世は趙高のみを信頼しており、その進言によって李斯を獄に投じた。

判決がきまると、二世はよろこんで「もし趙君なかりせば、あやうく丞相にはがられるところであった」といった。

二年七月、李斯は咸陽の市場において、五刑を具した腰斬(ようざん)の刑(鼻を切り、耳と舌と足を切り、むち打ってから、腰を切る)に処せられることになった。

刑場におもむく時、李斯は次子をかえりみて、

「お前といま一度、あの黄犬をつれて、故郷の野で兎を追いたかった。

それも今は詮(せん)ない」といって、父子ともに声をあげて泣いた。

李斯の一族は、ことごとく殺された。

翌三年(前二〇七)、趙高は丞相に任ぜられ、事の大小を問わず、すべて趙高によって決裁せられた。

しかも趙高は自分の権力をたしかめようと思って、こころみに鹿を献上し、「これは馬でございます」といった。

二世はわらって「鹿ではないか」と、左右の近臣に問うてみたが、ある者はだまったまま、多くの者は「馬に相違ありません」と答えた。

わずかの者が「鹿でございます」と答えたが、この者たちは趙高から罪におとしいれられ、処刑された。

このころ、各地の反乱はいよいよ拡大している。

なかでも項羽の軍は大挙して函谷関にせまろうとし、劉邦の軍は南をまわって武関を突破した。

趙高は、争乱の責任を問われることをおそれた。

咸陽の令(いまの都知事)をしている閻楽(えんらく)は、趙高の婿(むこ=養女の夫であろうか)である。

これと、ひそかに謀(はか)った。

大賊が来襲したといつわり、閻楽に命じて兵卒をひきい、宮中に突入させた。

閻楽は、二世皇帝の前にすすみ、天下がそむいた責任をとって、自決せよ、とせまった。

二世は「せめて一郡の地をもらって、王になれないか」と請うたが、ゆるさなかった。

「せめて、万戸侯(一万戸の人民を領する大名)にでも」、「妻子ともども平民になるから」。

いずれも、ゆるさなかった。閻楽はいった。

「わしは丞相の命をうけ、天下のために足下を殺しにきたのだ。いくら言ってもむだだ」。

ついに二世は自殺した。これを聞くと趙高は、大臣や公子たちを召集し、御璽(ぎょじ)をとりだして身につけた。

しかし百官だれひとり従う者はなく、みずから宮殿にあがろうとすると、宮殿はこわれるほどに三たび震動した。

やむなく趙高は、二世の兄の子嬰(しえい)を立てて秦王とした。

いまや天下は秦にそむく者が多く、領土もせまくなり、皇帝と称するにふさわしくない、というわけであった。

さて子嬰は秦王となったが、病気だといって政務をみない。じぶんの居所からうごかない。

ついに趙高が、さいそくにおもむいた。その機をのがさず、その場で趙高を刺し殺した。

趙高の一族は、みなごろしの刑に処して、みせしめとした。

しかも子嬰が、秦王となってから四十六日にして、劉邦の軍が咸陽のちかくにせまったのである。`

top

**************************************** |