|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

14 史記(太子公)の世界

1 望思の悲嘆 top

かつて秦の始皇帝は、不老長生の薬をもとめて、ついにえられなかった。

漢の武帝もまた、神秘にあこがれ、神仙をたずねた。

いく組もの方士が、東海のかなたにあるという蓬莱(ほうらい)山に、つかわされた。

神仙にあうために、高楼をきずいた。天の神や地の神に対するまつりも、おこたりなくつづけられた。

しかも不死と長生はえられぬまま、武帝も老境に達した。

征和二年(前九一)の夏、すでに六十六歳になっていた武帝は、健康がすぐれぬまま、長安をはなれて、西北方にある離宮にひきこもっていた。

そのとき、思いもかけぬことを言上してきた者がある。検察官の江充(こうじゅう)であった。

「陛下のご病気は、巫蠱(ふこ)の妖術(ようじゅつ)にて、のろいをかける者がいるためでございます」。

武帝はさっそく、その摘発を命じた。

罪をでっちあげるために、あらゆる手段がもちいられ、身におぼえのない者が、次々に捕えられた。

かくて大逆の罪で処刑される者は、数万人に達したという。

しかも江充のねらいは、皇太子にあったのである。

この江充は、厳正さをもって武帝の信任をえていた。皇族でも、大臣でも、容赦しない。

皇太子までが、ささいなことから罪に問われた。それがまた、武帝の信任をあつくした。

しかし、いま武帝が死ねば皇太子が即位する。

皇太子のうらみをかっている江充は、そうなればわが身があぶない、と考えた。

捜索は宮中にまでおよんだ。あちこちが掘りかえされる。

そして、ついに皇太子の宮殿の土のなかから、桐の木でつくった人形が発見されたのである。

もちらん、江充があらかじめ人をつかって、うずめさせておいたものであった。しかし証拠はあがった。

皇太子の罪はあきらかである。もはや弁明の余地はなかった。

覚悟をきめた皇太子は、兵をあつめて合戦の準備をととのえた。

ただちに江充をとらえ、面前にひきたてて、一刀のもとに斬りすてた。

しかし皇太子は、兵をあげたのである。謀叛にちがいなかった。

武帝は、ただちに征討を命じた。みずからも離宮から取ってかえし、政府と軍隊を督励した。

五日にわたる合戦ののち、皇太子はやぶれて、長安から逃げさった。

それから二十日あまり、城外の小さな町にかくれていた皇太子は、身もとが発覚して捕り手にふみこまれると、みずから首をくくって死んだ。三十八歳であった。その二人の子も殺された。

母の衛(えい)皇后も、もはや無事ではない。皇后の地位を剥奪されたうえで、自殺を命ぜられた。

これは老いた武帝にとって、もっとも悲しい事件にちがいなかった。

しかも時がたつにつれ、皇太子に何の罪もなかったことが、しだいにわかってきたのである。

武帝は、その子の最後の地に、思子宮(子を思う宮)という宮殿をつくり、また高楼を建てて帰来望思(きらいぼうし)の台と名づけた。

太子の霊魂が帰ってくるのを望み思う、という意味である。

傷心の皇帝が最後にえらんだ太子は、六十三歳のときにうまれた末子であった。その母も、まだわかい。

武帝はひそかに心をさだめた。皇太子の命は、わずかな落度をとがめられ、死刑に処せられた。

自分が死んだのち、おさない皇帝のうしろにいる母親は、国家の害になる、というわけである。

あくまでも非情、あくまでも残忍な、専制君主の心であった。

2 任安(じんあん)に報ず

top

さきの衛太子の事件には、連坐した者がすこぶる多い。任安(じんあん)も、その一人であった。

都をまもるべき職にいながら、責任をはたさなかったとて、獄に投ぜられ、死刑を宣告されたのである。

これをきいた司馬遷(しばせん)は、数年もまえに任安から手紙をもらって、そのままになっていることを思いだした。

相手は、死をまつ身である。さっそく筆をとった。

「太史公の牛馬走(めしつかい)なる司馬遷、再拝して申しあげます。

少卿(しょうけい=任安の字(あざ))どの。

さきごろは、ありがたくもお手紙をいただき、人との交際をつつしみ、賢士を推挙することをつとめよ、とお教えいただきました。

ねんごろなおぼしめしにて、私がお教えにしたがわず、つまらぬ俗人の言葉をもちいているかのごとく、お思いのようであります。

しかし私には、決してそのような気持はありません。

私は愚鈍(ぐどん)ではありますが、それでも長者の遺風は、ほのかに聞き知っております。

ただ、ひそかに考えまするに、わが身は片輪(かたわ)にされて、けがらわしい立場にあり、何をしてもとがめられ、人のためをはかっても、かえって人をきずつけることになってしまいます。

そういうわけで、ひとり沈みこみ、心の苦しみを告げる相手もありません。

「いま少卿には、おもいもかけぬ罪をえられ、すでにひと月をすぎて、はや歳末(処刑がおこなわれる)も迫っております。

いまにして、みずからの憤懣をのべ、知る人にわかっていただかなければ、この世を去ってゆくあなたの魂魄(こんぱく)も、ながく恨みはつきぬことでありましょう。

そこで、つまらぬ胸のうちを、ひととおり述べさせていただきたいと思うのであります。

「私はわかいころ、かってなふるまいをし、長じては郷里のほまれもない身ながら、ありがたくも陛下には、亡父(談)のゆえに取りたてられ、つたない技(わざ)で朝廷への出入りをゆるされました。

それより私は、及ばずながらも不肖(ふしょう)の才力をつくそうと、日に夜に心をくだいて、職にはげみ、陛下のお気に入ろうとつとめました。

しかし、ああ、ものごとには、本当に思いがけない手遼いがおこるものであります。

「私は、李陵とは、もとから親密であったわけではありません。

それぞれ立場もちがっておりましたし、いままで酒などくみかわして、なかよく楽しんだこともありませんでした。

しかし私は、彼の人がらを見ますに、信念をもった奇士であって、親につかえて孝、士とまじわって信、金銭については廉(れん)、受授するには義、なにごとも人にゆずり、つつしみぶかく、へりくだり、つねに奮発して身をかえりみず、もって国家の急におもむこうとしていました。

私は、李陵に、国士の風(ふう)あり、と見ていたのであります。

「かつて李陵は、五千にもみたぬ歩兵をひきつれ、匈奴(きょうど)の騎馬のみなぎる地にふかく進んで、えさを虎口にたれ、あえて強敵に戦(たたかい)をいどんで、億万の軍をむかえました。

単于(ゼンウ)と連戦すること十余日、敵をたおすこと、なかばを過ぎて、匈奴の君長どもは、ことごとくふるえ、おそれました。

そこで左右の王をのこらず召しよせ、弓のたくみな兵をあつめ、国をあげて攻めかかって、李陵をかこみました。

転戦すること千里、矢はつき、道はきわまり、しかも援軍はいたらず、士卒の死傷するものは積んで山のようになりました。

けれども李陵がひとたび呼んで軍をねぎらえば、兵は身をおこして涙をながし、血をぬぐい、次々に空拳(くうけん)をふるって、白刃(はくじん)をもものともせず、北にむかって、われさきにと敵中に死んでいったのであります。

「李陵がまだやぶれぬ前は、使者がきて戦況をつたえますと、漢の公卿(こうけい)王侯たちは、みな祝杯をささげて万歳を申しあげました。

のち数日にして、李陵の敗戦の報が奏せられますと、陛下はお食事もおいしくなく、政務をとられてもよろこばず、大臣たちはおろおろして、どうしたらよいか、なす術も知りません。

私はひそかに、その卑賤の身もかえりみず、陛下のお悲しみを拝見しかね、こころから忠実に、愚見を申しあげようと思いました。

「たまたま召問がありましたので、李陵の功を推賞し、陛下のお気持をはらすとともに、群臣のとがめの言葉を封じようとしたのであります。

ところが説明が十分ならず、陛下にもご理解いただけずに、かえって私が李広利将軍をおとしいれて、李陵のために宣伝している、と考えられ、ついに獄にくだされてしまいました。

せつない忠誠も、のべることがかなわず、よって上(かみ)にいつわりを申しあげたとみなされ、衆吏の議にしたがうことになりました。

「家はまずしく、財貨をもって罪をあがなうこともできません。

友人たちも救いの手をのべてはくれず、身近の者たちも私のために、一言の弁明もしてくれませんでした。

この身は木石(ぼくせき)ではありません。

ひとり刑吏どもにかこまれ、ふかく牢獄(ろうごく)のなかにとじこめられて、だれにも訴えることのできぬ苦しさは、まさしく少卿よ、あなたもみずからごらんになった通りであります。

私のとった行動も、おなじでありました。

すでに李陵は、生きながら降伏して、その家名をおとし、そうして私は、蚕室(さんしつ=官刑をほどこす室)にくだされ、かさねがさね天下の笑いものとなりはてました。

悲しいかな、悲しいかな。このことは、なかなか俗人どもには説明できるものではありません。

3 司馬遷の心 top

「人間はかならず一度は死ぬものであります。その死が、あるいは泰山(たいざん)よりも重く、あるいは鴻毛(こうもう)よりも軽いのは、死の用いかたがことなるからであります」。

任安(じんあん)への手紙で、さらに司馬遷はのべた。

おなじ死にしても、祖先をはずかしめぬことが最上である。

下は、繩につながれることからはじまり、枷(かせ)をはめられ、はだをさらして杖(つえ)で打たれること、髪の毛をそられること、手足を断たれること、そして腐刑(ふけい=宮刑)にいたって、きわまるであろう。

「しかも私は、手足をくまされて枷(かせ)をはめられ、はだをさらして杖に打たれ、獄舎のなかに幽せられました。

このときには、獄吏をみれば頭を地につけ、牢番をみれば息をはずませます。というのも、威力でしばりつづけられて、そのようになったのでありました。この場におよんで、はずかしめられてはいない、などと言うのは、やせがまんに過ぎません。

「いま私は不幸にして早く父母をうしない、兄弟とてなく、独身で孤立しております。少卿(しょうけい)どの。私が妻子に対する態度を、どのようにごらんになりますか。

それに勇者といえども、節義のために死ぬとは限りません。

怯(きょう)者でも、節義にあこがれて、いかなる場合にも努力するものであります。私は臆病者であって、どうにかして生き延びたいと思ってはおりますが、それでも多少は出処進退の分を、わきまえております。どうして、繩目の恥辱のままに甘んじて、おめおめと生きながらえることができましょう。

「ところで奴隷や婢妾(ひしょう)でさえも、自決して果てることがあります。ましてや私のように、やむにやまれぬ気持の者が、どうして自決できぬわけがありましょう。

隠忍して、とにかく生きながらえ、糞上(ふんど)のなかに幽せられて、がまんしておりましたわけと申せば、心のなかに果たさない計画のあることをうらみ、このまま世を去って、文章が後世にあらわれぬことを、惜しんだからであります。 |

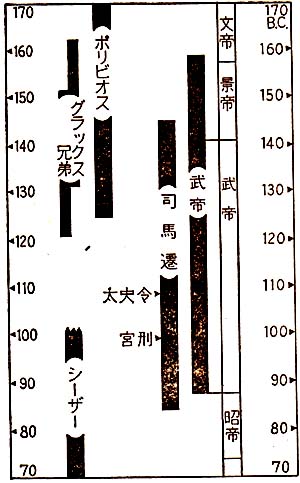

司馬遷は漢の武帝と同時代の人

苦労して中国の古代史である史記を作成した

|

「私は、おこがましくも、近ごろ、つたない文辞に、自分の考えを寄せました。

天下に散佚(さんいつ)した古い話をことごとく集めて、あらましの事実を検討し、その終始を統合し、その成敗や興亡の道理を究明して、上は黄帝より、下は現代にいたるまで、表十、本紀十二、書八章、世家(せいか)三十、列伝七十、あわせて百三十編をつくり、これによって天と人との関係をあきらかにし、古今の変遷を見とおして、一家の言をなそう、と思っておりました。

「しかるに草稿も完成しないうちに、このたびの災難にあったのであります。

このまま完成にいたらぬのを惜しめばこそ、このような極刑につきながら、怒りの色も見せませんでした。

まことに私が、この書をあらわすことができて、これを名山におさめ、大都の識者につたえることができますれば、これまでの恥辱はつぐなわれることができるわけであります。

かならず殺されましょうとも、もはや悔いることはありません。

「私は口がわざわいをなして、このような目にあいました。

おまけに郷里では笑いものとなって、先祖をはずかしめました。

もはや何の面目あって、父母の墓にまいれましょう。

百代をかさねたとて、恥辱はますますひどくなるばかりであります。

そのため、腸は一日のうち九度もねじれ、家にあっては呆然として、何ものかをうしなったごとく、外に出れば行くさきもわからなくなってしまいます。

この恥辱をおもうたびに、汗が背なかににじみ出て、着物をぬらさなかったことはありません。

「これを要するに、死ぬ日がきて、はじめて事の是非は定まるものといえましょう。

書面では意をつくすことはできませんが、あらまし卑見を申しあげました。つつしんで再拝します。

4 本紀と列伝 top

古今を通じての歴史をしるすことは、かねてから司馬談(だん=司馬遷の父)が心にいだいていたことであった。

その死にあたっては、子の遷(せん)に、かならず修史のことをとげるよう、遺言した。

そして司馬遷(しばせん)は、おもいもかけぬ災難にあいながら、むしろ、それゆえにこそ、いっそう発憤して、ついに永世にのこる大著述をなしとげたのである。

しかも司馬遷は、まったく新しい構想によって、歴史をえがいた。

その知っている世界のすべてを、太古から現代にいたるまで、みごとにえがきつくした。

まず世界の中心たるものを「本紀」にしるした。それは五帝よりはじめられ、夏(か)殷(いん)周(しゅう)の三代、および秦(しん)の歴史をのべたのち、始皇帝から武帝まで、歴代の皇帝たるものの歴史がつづく。

項羽(こうう)は皇帝ではなかった。呂后(りょこう)も皇帝ではなかった。

しかし世界の中心にあって、時代をうごかした人物である。よって「本紀」にくわえられた。

しかし「その事跡には、おなじ時代のものがあり、ことなる時代のものもあり、時代の差があきらかでない。よって十表をつくった」(太史公自序)。

これは年表である。事件の年次を、「表」のかたちでしめしたものである。

こうして、歴史を年表のかたちで示すことも、司馬遷によってはじめられたのであった。

また、社会や制度のうごきは、ながい歴史のながれを通じ、一貫してとらえなければ、理解できない。

そこで「書」をつくった。ここでは古来の重要な問題がとりあげられている。

なかでも「平準(へいじゅん)書」は、いまの言葉でいえば経済史である。

平準とは、物価を平らかにし、その標準をさだめることであり、この点から司馬遷は、経済のうごきを大観したのであった。

つづく「世家(せいか)」は、諸侯の歴史である。

かりに本紀を太陽とすれば、世家は、これをめぐる惑星(わくせい)であった。

春秋戦国の列国のうごきも、ここに記される。

ただし孔子は、諸侯ではないが、天下のために法を制し、正しい道を後世につたえた。

ゆえに世家に列した。また秦の末にあたって陳勝は兵をおこし、世をあらためる発端をなした。

ゆえに、これも世家にくわえた。

そして「列伝」は、主として個人の伝記である。

「世に処して時機をうしなわず、功名を天下に立てた」者の伝説である。

しかし列伝にあげられたのは、政治家や将軍や、学者ばかりではない。

循吏あり、酷吏あり、遊侠(ゆうきょう)あり、滑稽あり、また刺客あり、貨殖(かしょく)あり、こうした分類のたてかたは、今日においても通ずるであろう。

外国の事情も、また列伝におさめられた。

それらの国は、いずれも中華の皇帝に、臣としてしたがうべきものである。

よって個人の臣とおなじく、列伝においてえがかれた。

このなかには匈奴がある。南越(なんえつ)や、京越や、夜郎(やろう)などの西南夷(い)がある。

また朝鮮がある。大宛(だいえん)がある。

こうして外国のことを列伝におさめる書きかたは、後世までうけつがれた。

のちに、わが国のことを記した「倭人(わじん)伝」や「倭国(わこく)伝」も、やはり列伝の一節としておさめられたものである。

それだけではない。司馬遷が創案した叙述の形式は「紀伝体」とよばれ、ながく歴史書の基本形式となったのである。

かつ司馬遷の書は、はじめ『太史公書(たいしこうのしょ)』といった。

それが、のちには『史記(しき)』とよばれる。史記とは、歴史の本という意味である。

それが、とくに司馬遷の書のみをさす言葉となった。まさしく司馬遷は「歴史の父」であった。

5 簡(かん)から紙へ top

さて『史記』は、ぜんぶで百三十巻、五十二万六千五百字という。それも紙のない時代のことである。竹や木片に書いていったものであった。

したがって、その全巻は、こんにちでは想像もおよばぬほどの大量なもの、となったわけであった。

竹や木の一片は、だいたい一尺(漢代においては約二三センチ)の長さで、幅は一センチあまり。

それは「簡(かん)」とよばれた。

書物でも、手紙でも、こうした竹簡や木簡、あるいは布をもちいたのである。

二枚以上の簡にわたって書いたときは、糸でしばった。その形から「冊(さく)」という字がうまれた。

ながい文書、また書物のばあいは、たくさんの簡を糸でとじねばならぬ。

適当な量になったところでまとめ、これを巻いておいた。よって書物をかぞえるのに「巻(かん)」とよぶ。

むかし孔子は『易』をくりかえして読み、「韋編(いへん)、三たび絶つ」ありさまであった、という。

木か竹の簡をとじてあった韋(い=なめし皮)が三度もすりきれるほど読みかえした、というわけである。したがって一巻の書をしるす、ということは大変な仕事である。

百三十巻もの書といえば、その大きさは、その重さ、どれほどのものであったろうか。

ともかく何巻もの書物を、個人で私有することさえ、むずかしい。よけいに一部つくるためには、いちいち筆写しなければならないのである。 |

漢代の木簡

|

そこで書物をまなぶにあたっては、口から口ヘと暗誦しておぼえることが多かった。

鳥がくりかえし羽をうごかして飛ぶのをおぼえるように、「習(なら)」ったのである。

こうした不便さを解消したのが、紙の発明であった。

二世紀のはじめ、伝えによれば後漢の和帝の元興元年こ○五)に、宦官の蔡倫(さいりん)が、あらたに紙というものを発明して、皇帝に献上したという。それは木の皮や、麻や布などをすいてつくったものである。

もっとも「紙」という字は、ふるくからあった。

それは、なめらかな絹布のことで、やはり字を書くためにもちいていた。

蔡倫がつくった“紙”も、それまでの「紙」と似ていたので、この字がつかわれたわけである。

ただし絹布とはちがっていたから、それと区別するため、とくに「蔡候紙(さいりんし)」とよばれた。

これは文化の歴史の上における最大の発明であった。絹布の「紙」は、かるいけれども、ねだんが高い。

竹や木の簡は、安いけれども重い。この両者の欠点をおぎなったのが、あたらしい紙であった。

これより紙は、次々に改良がくわえられ、しだいに広く世におこなわれるにいたる。

ついに「紙」の宇は、あたらしい紙のことをさすようになった。

しかし、在来のものがなくなったわけではない。

重要な文書は、やはり絹布に書かれたし、書画の類は今日にいたるまで絹布をもちいることが多い。

あたらしい紙を手に入れにくいところでは、はるか後世にいたるまで、竹や木の簡(かん)をもちいた。

中国の内地でこそ、紙は四世紀ごろ(晋代)には普及している。

それが日本につたえられたのは六世紀の本ごろ(聖徳太子の時代)であった。

西方に製紙法がつたえられたのは、ずっと遅れて、唐代の八世紀なかばである。

まずアラビアにつたえられ、九世紀の末ごろ、エジプトへ、そして十二世紀にはいってから(宋代)、ようやくヨーロッパ人の知るところとなった。

top

**************************************** |