|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

13 匈奴(きょうど)と西域

1 騎馬の英雄 top

平城の下(もと) 亦 誠に苦し、

七日食せず、弓をひく能わず。 |

平城のもとでは まことに苦しんだ、

七日の間 食もなく、弓ひくこともできなんだ。 |

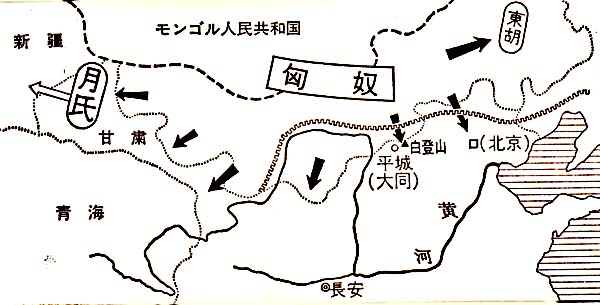

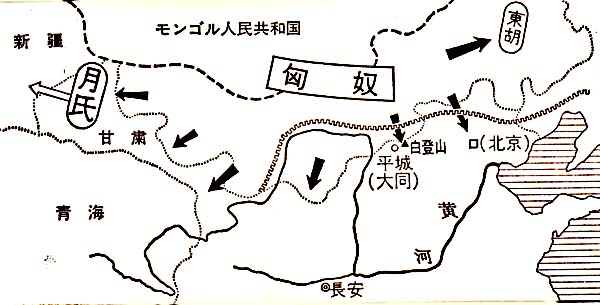

漢の高祖は、皇帝となってから三年目(前二〇〇)の冬、みずから兵をひきいて、匈奴(きょうど)を討つた。

しかし平城(へいじょう=今の大同)から白登(はくとう)山に達したところで、匈奴の兵四十万にかこまれた。

高祖は、いのちからがら逃げかえった。みごとな敗北であった。

これより漢は、皇族の女を匈奴につかわし、さまざまの贈りものをあたえて、匈奴をなだめることにつとめた。

おかげで、わずかな小ぜりあいはあったにしても、七十年あまりにわたって、北辺に平和はつづいた。

ただし漢にとっては、屈辱(くつじょく)の平和にちがいなかった。

高祖の軍をくるしめたのは、冒頓単于(ボクトツ・ゼンウ)である。

単于(ゼンウ)とは、匈奴の言葉で君主のことであり、冒頓は匈奴帝国の統一をなしとげた英雄であった。

冒頓の父を頭曼(トウマン)単于という。これまた偉大な君主であった。

秦の始皇帝とおなじ時代にあらわれ、匈奴の統一をおしすすめて、威力をふるった。

やがて頭曼は、わかい夫人のうんだ末子を愛するようになり、しだいに長子の冒頓を遠ざけるようになる。

冒頓は、その身に不安をいだいた。そこで鏑矢(かぶらや)をつくって、親愛する部下たちに命令をくだした。

「この鍋矢で射たものを、そのとおり射るのだ。射ない者は、斬る」。

でかけて鳥獣を狩りした。鏑矢で射たものを、おなじように射なければ、斬られた。

数日たった。冒頓は鏑矢をつがえて、じぶんの愛馬を射た。

はばかって射ない者があった。たちどころにその者を斬った。

つぎのときには、鏑矢で愛妻を射た。左右のなかには、すこぶるおそれて、射ようとしない者があった。

また、その者を斬った。もはや冒頓が射るところ、部下はためらわずに矢をはなった。

冐頓は、その意のままに部下たちがうごくことを知った。

ついに父の単于といっしょに狩りにでる日がきた。鏑矢が父にむかって飛んだ。

部下たちの矢も、いっせいに頭曼(トーマン)を射た。

冒頓(ボクトツ)は、継母や異母弟や、服従しない者をことごとく殺し、みずから立って単于(ゼンウ=君主)となった。

|

|

そのころ、匈奴の東方に、東胡(とうこ)とよばれる部族があった。

興安嶺のふもとにすみ、きわめて強勢であった。

冐頓が父を殺して自立したことをきくと、さっそくいってきた。

「なき頭曼どのが持っておられた千里の馬を、いただきたい」。

部下たちに相談すると、みないった。

「千里の馬は、匈奴の宝であります。あたえるわけにはまいりますまい」。

しかし冒頓は、「隣国のよしみだ、たかが馬の一頭くらい」といって、千里の馬をおくった。

しばらくすると、東胡はまた要求してきた。

「単于どのの夫人のうち、一人いただきたい」。

部下たちは、おこって反対した。しかし冒頓は「これも隣国のよしみだ。

たかが女ひとり」といって、愛する夫人の一人を東胡にあたえた。東胡は、いよいよ匈奴をみくびった。

匈奴と東胡とのあいだには、ひろい不毛の地があった。

そこに東胡は進入してきて、「この空地(あきち)を所有したい」と申しいれた。

部下たちは「どうせ捨て地です、やってもよし、やらなくてもよし」といった。

すると冒頓は、大いにおこっていった。

「土地は国の基(もとい)だ。どうして、やれるものか」。

いうなり馬にのって、命令を発した。

「われに遅れをとる者は、斬る」。

こうして東胡の不意をおそった。たちまちにして東胡をやぶり、その王を殺して、人民と家畜をうばった。

東の遠征からかえると、西に兵をすすめた。

いまの甘粛の地方には月氏(げつし)という部族がいる。

その月氏をうって、さらに西方へ追いはらった。

ついで冒頓の軍は、南へむかった。かつて秦にうばわれた地をとりかえし、さらに長城をこえた。

そして反撃してきた漢の高祖を、平城においてやぶったのであった。

2 名将ふたり top

冒頓単于(ボクトツ・ゼンウ)と、その子の老上(ろうじょう)単于の時代は、まさしく匈奴帝国の最盛期であった。

国家としての組織もととのえられ、東西にそれぞれ王をおいて、両翼をかためた。

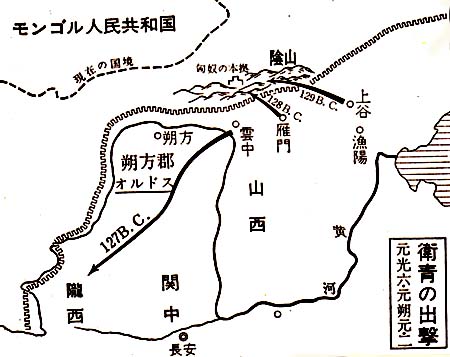

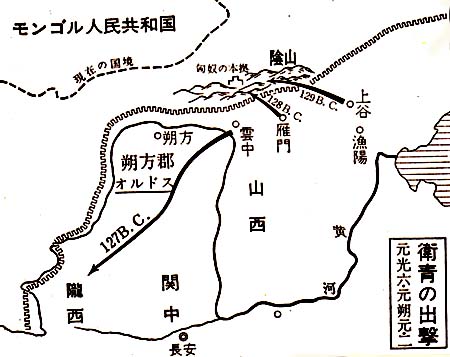

単于みずからは綏遠(すいえん)の陰山(いんざん)山中に本拠をかまえた。

やがて漢では、武帝が立つ。祖先の恥をすすぐため、いよいよ匈奴への攻撃をとろうと、計画をすすめた。

匈奴では、老上単于のあとをついで、軍臣(ぐんしん)単于の代となっていた。

元光六年(前二一九)、武帝は四人の将軍に、それぞれ一万騎をさずけて、匈奴をうたせた。

三人の将軍はやぶれたが、衛青(えいせい)のひきいる部隊は、はるかに匈奴の本拠をつき、数百の首級(しゅきゅう)と捕虜(ほりょ)とをえて帰った。

漢の軍が、長城のそとに討って出たのは、これが最初のことである。

あくる元朔(げんさく)元年(前二一八)、衛青の姉は皇子をうんで、皇后に立てられた。

その秋、そして翌年、衛青はつづいて出撃した。ついにオルドスの地をうばいかえして、そこに朔方郡をひらいたのである。かさなる大功によって、衛青は大名にとりたてられた。

元朔五年には、三万騎をもって出撃し、一万五干の捕虜をえた。その功によって衛青は、大将軍(総司令官)に任ぜられた。

翌年は十余万騎をひきい、二回にわたって討って出た。またしても一万余の戦果をあげたが、漢も三干余騎をうしない、ひとりの将軍は逃げもどり、ひとりの将軍は匈奴にくたった。

このたびは褒賞(ほうしょう)はなかった。

ただ大将軍のもとにあって、ひとり大きな功をたてた者がいる。衛青(および衛皇后)の姉の子で、十八歳の霍去病(かくきょへい)であった。

八百騎をひきいて敵中ふかくはいり、単于の一族を斬り、また捕え、首級と捕虜二千余をえた。

はなばなしい武勲を賞せられて、霍去病は大名に取りたてられた。たくましい若武者の武勲に接して、武帝の胸はますますふくらんだ。

いまや北方の匈奴に対しては、相当の打撃をあたえたのである。つぎは西方の討伐である。 |

|

地図をみれば、中国の西北方に長く、ヒョウタンの形をして西にのびている地域が、みとめられよう。

いまの甘粛(かんしゅく)省である。その地域は、かつての月氏(げつし)の住地であった。

しかし月氏は匈奴に追われ、遠く西へうつった。

したがって武帝のころ、甘粛の地を占めているのは、匈奴である。

そして甘粛の地に、いまだ中国の勢力はおよんでいない。

いまや武帝は、甘粛の平定を思いたった。

3 張騫(ちょうけん)の旅行

top

西方に対する武帝の関心は、その即位のころにさかのぼる。

月氏のことを、匈奴の捕虜から聞いたのであった。

すなわち月氏は、匈奴から追われたことを恨みにおもい、匈奴をあだとしているが、ともに同盟して討とうとする国がない、というのである。

武帝は考えた。

しからば月氏とともに、東西から匈奴を討とう。そのためには、月氏へ使者を出さねばならぬ。

匈奴の領内をとおってゆくのだから、その任務はきわめてむずかしい。

そこで、ひろく使者をつのった。これに応募してきたのが、張騫(ちょうけん)であった。

武帝は、張騫のために百人あまりの家来をつけてやった。

それをともなって、張騫は長安の都を出発した。しかし、それきり張騫の消息はきこえなかった。

張騫は、甘粛において匈奴につかまってしまったのである。単于の前につれてゆかれた。

月氏にゆく、というと、そのまま拘留(こうりゅう)された。

そうして十年あまり、その間には匈奴人の妻をあてがわれ、子まで生まれた。

すっかり匈奴の土地になじみ、監視もゆるやかになった。

ついに機会をとらえて、張騫は逃げだした。妻も仲間も、いっしょだった。

いっさんに西へと走ること、十数日、ゆきついたところが、大宛(だいえん)という国であった(今のソ連領内、フェルガール地方)。

大宛の国では、漢が物資のゆたかな国であることを知っていた。

張賽をみるとよろこんで、大いに歓迎した。

かくて張賽は、大宛の国王にたのみこんで、道案内をつけてもらい、康居(こうきょ)の国をへて、月氏の国におもむいたのである。 |

胡人(北方民族)の像:銀製

|

そこは、いまのソグディアナ(ソ連領内)であった。

そこは肥沃な土地であり、敵もなく、やすらかに暮らしていた。

匈奴へのうらみなど、すっかりわすれさっている。

しかも月氏は、南方の大夏をも属国としていて、いよいよ得意なのである。

張騫は一年あまりとどまって、漢との同盟を説いたが、効果はなかった。

張騫(ちょうけん)は、大夏へもおもむいた。いまのアフガニスタンの北部である。

この地には、かつてバクトリア王国がさかえていた。

バクトリアとは、ギリシアのアレクサンダー大王の遠征の名ごりとして、ギリシア人の建てた国である。

張賽がいたときより十年ちょっと前、このギリシア人の国は、北方からきたトラハ人にほろぼされた。

そして張騫のゆく直前、月氏に服属したのである。

だから大夏には、ギリシア文化の影響が根づよくのこっていた。

この大宛(だいえん)や大夏は、アーリヤ人の国である。

つまりヨーロッパ人と同系の、青い目の人々の国である。

いっぼう康居(こうきょ)や、その東北にいた烏孫(うそん)は、トルコ系の国であった。

また月氏は、アーリヤ系とも、トルコ系ともいわれ、定説はない。

匈奴にしても、アジア人であることはたしかだが、トルコ系なのか、モンゴル系なのか、はっきりわかっていない。

さて張騫(ちょうけん)は、月氏との同盟に成功せぬまま帰国の途についた。途中、またも匈奴につかまる。

しかし一年あまり後、軍臣単于が死んで国内に争いがおこったすきに、脱走した。

そして十三年ぶりに、長安へかえってきた。

匈奴人の妻をつれていたが、出発するとき百余人の一行は、張騫と従者との二人きりになっていた。

ときに元朔三年(前一二六)である。

張騫の報告によって、武帝の胸はいよいよ大きくふくらんだ。

北方の匈奴を討ったのちは、西方を平定せねばならぬ。

そして甘粛(かんしゅく)こそは、西域への通路であり、なお匈奴の領域である。

甘粛を征すべし。命令は霍去病(かくきょへい)にくだされた。

4 匈奴(きょうど)の落日

top

元狩二年(前一二一)の春、二十歳の霍去病(かくきょへい)は一万騎をひきいて甘粛に出撃した。

そして大いに匈奴をやぶり、斬首と捕虜は八千余、斬った者のなかには、匈奴の属国の王二名がふくまれていた。

つづいて夏、ふたたび霍去病は討ってでた。

その足跡は居延(きょえん)水から祁連山(きれんざん)をこえ、甘粛の西境をきわめた。

戦果は三万二百、そして五人の王が捕えられた。

匈奴にとって西の守りに任じていたのが、渾邪(こんや)王である。

この敗戦を、単于はおこった。単于は、渾邪王を召しよせて殺そうとした。

これを知った渾邪王は、その年の秋、漢に降伏を申しでた。

王と、その数万の軍は、霍去病がひきいて、長安におくられた。

いまや匈奴の王が、降伏して長安にきたのである。武帝にとって、まさしく晴れの盛事であった。

その恩威をしめすために、二万台の馬車が用意され、手あつくもてなした。

渾邪王は大名にとりたてられ、その兵は北辺において、もとの風俗のまま住むことをゆるされた。

もはや武帝にとって、あとは匈奴の本拠をつくことばかりである。

二年後の元狩四年(前一一九)春、最大の遠征軍が発せられた。

衛青(えいせい)と霍去病(かくきょへい)が、それぞれ五万騎をひきい、そのあとに歩兵と輜重(しちょう=輸送部隊)の数十万がつづいた。

匈奴はゴビ砂浜の北方まで軍をひきいて、漢の大軍をむかえ討った。

漢の人馬をつかれさせる作戦であった。

しかし漢軍は、ついに砂漠の北で単于の軍をとらえた。

兵力にまさった漢軍は、じりじりと単于の軍を包囲してゆく。

おりから日が没し、大風がおこった。砂や小石が顔にあたった。

暗さのなかで、両軍は入りみだれて戦った。不利と知って、単丁は西北へのがれた。

匈奴の兵も、ちりぢりになって敗北した。

これを斬り、捕えること数万、しかも衛青にくらべて、霍去病の戦果は数倍に達した。

恩賞の沙汰は霍去病およびその部下にのみくだり、衛青に沙汰はなかった。

こうして霍去病は、その地位も封禄も、まったく叔父の衛青とならぶにいだったのである。

しかし霍去病(かくきょへい)は、それから二年半の後、まだ二十四歳のわかさで世を去った。

武帝はふかく悲しみ、盛大な葬礼をもって、その軍功にむくいた。

その墓は、いとなまれつつあった武帝の陵のかたわらに、祁連(きれん)山にかたどって、つくられた。

霍去病は死んだが、その奮戦によって、すでに匈奴も往年の勢威はない。

その本拠たる陰山の地方も、漢におさえられ、いまは漠北(ばくほく=ゴビ砂漠の北)をたもつのみとなった。

武帝の目は、ふたたび西方へむけられた。

5 帝国の拡大 top

張騫(ちょうけん)は、月氏のかわりに烏孫(うそん)とむすぶことを武帝にすすめた。

その地は、かつて匈奴に追われた月氏が拠っていたところである。

それを烏孫は、匈奴のたすけをえて西方に追い、そのあとにすみついたのであった。

しかも、勢力が強くなってからは、鳥孫とて、かならずしも匈奴にしたがってばかりはいない。

そこで、いま漢が烏孫とむすべば、匈奴の右腕を切りおとすことになろう。

烏孫から西の諸国も漢に通じてくるに違いない。 |

|

かくて張騫は、烏孫への使者にたった。烏孫につくと、さらに西方の諸国へも、それぞれ部下をつかわした。

張騫の帰国にあたっては、烏孫からも数十人の使者が立てられ、数十頭の名馬をもたらした。

武帝は名馬をえて大いによろこび、天馬と名づけた。

やがて張騫が西方につかねした使者もあいついで帰ってきた。

いずれも、西方のめずらしい物産をもちかえった。

馬があった。玉(ぎょく)があった。葡萄(ぶどう)があった。葡萄からつくった酒があった。

苜蓿(もくしゅく=ウマゴヤシ)があった。これは豆科の草で、牛馬の飼料であった。

また胡桃(クルミ)があった。駝鳥(だちょう)の卵もあった。さらに奇術師をともなってきた者さえあった。

長安の宮廷には、こうした異国の珍奇な品が、うずたかくつみあげられ、その前では青い目の男がふしぎな術を演じてみせた。

やがて張騫(ちょうけん)は死んだが、その開いた道を、いく組もの探検隊が、次々に西域へとむかっていった。

西域との交通は、年ごとにさかんとなる。

いっぽう烏孫は、匈奴の圧力に対抗するため、さらに漢との接近をはかった。

そのため千頭の馬をおくって、漢の皇女を王妃にほしい、と求めてきた。

武帝は一族の娘を公主(こうしゅ=皇帝の娘)として鳥孫王へつかわした。

この姫の名が細君(さいくん)であった。

その身は皇族として生まれながら、ゆくさきは万里の西、とつぐ夫は言葉も通ぜぬ異国の老王である。

かなしい運命に泣く細君の歌は、こののちもながく人びとの口につたえられ、涙をそそった。

吾が家(いえ)は我を天の一方に嫁(とつ)がせ、

遠く託(たく)しぬ、異国の烏孫王、

穹廬(きゅうろ=弓なりにまるく張った天幕)を室(いえ)と為(な)し、旃(せん=毛織物)を牆(かべ)と為し、

肉をもって食となし、酪(らく=牛や羊の乳)を漿(しる)となす、

居常(つね)に土(くに)を思いて心の内に傷(いた)む、

願わくは黄鵠(こうこく=黄色いおおとり)となりて故郷(ふるさと)へ帰りなむ。 |

こうして漢の勢力が西方にのびるや、その通路となる甘粛地方の経営もすすめられた。

そこは匈奴(きょうど)の渾邪(こんや)王が投降してから後、すむ者もなくなっていたのである。

すなわち、まず酒泉郡がおかれ、ついで敦煌(とんこう)郡など三郡が、次々に設置されていったのであった。

ここに甘粛は、はじめて漢人の住地となる。西域との交通は、いっそう便利になった。

漢の勢力は、西方へ伸びたばかりではない。西南へも伸びた。いまの貴州から雲南の方面である。

その方面にあった小国の一つ、夜郎(やろう)では、漢の使者にむかって国王がたずねた。

「わが国と、漢とでは、どちらが大きいのか」。

井の中の蛙(かわず)と同じ意味の「夜郎自大(やろうじだい)」という言葉は、ここからうまれた。

東南の広東(カントン)地方には、南越という国があった。

その王は、もと秦の始皇帝によって派遣された地方官の子孫である。

したがって漢民族であったが、人民は土着の人たちである。

服属せよという武帝の命令に反抗した。

そこで元鼎(げんてい)六年(一一一)、違征軍がさしむけられ、たちまち南越もほろぽされた。

漢の領土は、広東から北ベトナムの地方にまでおよんだ。

それから三年後、すなわち元封三年(前一〇八)には、朝鮮半島の北半も、漢の領土にくわえられた。

いまの平壌(ピョンヤン)を中心にして、かねてから「朝鮮」と号する国が建てられていた。

それが漢に反抗して、討伐をうけたのである。

朝觧国はほろぼされ、平壌には楽浪(らくろう)郡がもうけられた。

6 悲運の将軍 top

「朝鮮」の征服から二年ののち、大将軍の衛青(えいせい)が死んだ。

その姉の衛皇后も、もはや皇帝の愛をうける年齢ではなかった。

武帝みずからが、すでに五十の坂をこえていたのである。

このころの武帝が愛したのは、李夫人であった。その家は、一族すべて芸人として立っている。

はじめ宮中へはいったのは、李夫人の兄の李延年であった。

歌舞がたくみで、とくに作曲がうまかった。あるとき李延年は、武帝の前で舞い、かつ歌った。

北方有佳人、絶世而独立、

一顧傾人城、

再顧傾人国、

寧不知傾城与傾国、

佳人難再得。 |

北方に佳人(かじん)あり、絶世にしてひとり立つ、

ひとたびかえりみれば、人の城を傾けん、

ふたたびかえりみれば、人の国を傾けん、

いずくんぞ知らざらん、傾城(けいせい)と 傾国(けいこく)と、

佳人は ふたたび 得がたきものを。 |

それが妹の李夫人であった。しかも佳人はあまりにも薄命(はくめい)であった。

皇子ひとりをうむと、たちまち病床に伏し、そのまま世を去ってしまった。

武帝は李夫人の死をいたみ、とくに皇后の礼をもってほうむった。

また夫人の兄の李延年を、舞楽の取締(とりしまり=協律都尉)に任じ、もうひとりの兄の李広利(こうり)を、将軍にとりたてた。

こうして李広利が登場する。

かねてから武帝は、西域に産する名馬をほしがっていた。

ことに大宛(だいえん)の馬は、天下一との名が高い。

よって大宛に使者をおくり、その名馬をもとめた。

しかるに大宛では、漢の使者を殺し、その財物をうばった。武帝はおおいに怒った。

かくて李広利に命じ、数万の兵をひきいて、大宛にむかわせた。ときに太初元年(前一〇四)であった。

おりから中国ではイナゴの害がひどく、西のかた敦煌(とんこう)まで飛んでいった。

その下を、大軍が進む。甘粛をとおって、玉門関を出れば、もはや漢の領域ではない。

沿道の小国は、いずれも大軍をみておそれ、城をとざして、かたく守った。

攻めくださなければ、食糧はえられない。いたずらに死傷はふえ、兵士たちは飢え、つかれた。

たおれる者、にげる者が、あいついだ。ついに李広利は、軍をかえした。

二年の後、ようやく敦煌までたどりつき、他日の再挙をはかりたい、と上申した。

武帝はおこった、「あえて玉門関をはいろうとする軍兵は、斬る」。

李広利は、敦惶に軍をとどめた。一年あまりたって、あらたに六万の兵がくりだされた。

武器もじゅうぶんに用意された。

前回に数倍する大軍に接して、こんどは沿道の国も、おとなしく食糧をさしだした。

ほとんど抵抗もなく、めざす大宛の王城に達する。

城をかこんで攻めること四十日あまり。その間に、漢からつれてきた水路工夫が、城内の水源を絶った。

ついに大宛も屈服し、その国王を殺して、和をもとめた。

最高の名馬を数十頭、ほかにも三千余頭の名馬をえて、李広利は四年ぶりに長安へもどった。

軍兵は一万余にへっていたが、武帝は万里の遠征をたたえて、李広利ほか、功あった将軍たちを大名にとりたてた。

こえて天漢二年(前九九)、李広利は匈奴(きょうど)の討伐を命ぜられ、三万騎をひきいて進発した。

すでに匈奴は漠北にしりぞいている。その息の根をとめようというのが、ねらいであった。

漢軍は甘粛から出て北に進んだ。しかし李広利の軍は匈奴の迎撃にあって、過半をうしなった。

部将の李陵も、五千の歩兵をひきいて単于(ゼンウ=匈奴の君主)の軍と戦い、その一万余人を殺傷したが、ついに刀おれ矢つきて、漢軍ほとんど全滅、李陵は捕えられた。

中島敦の名作『李陵』は、この悲運をえがいたものである。

なお、敵にくだった李陵の罪が武帝の前で論ぜられたとき、ただひとり、李陵を弁護したのが、太史公(史記)の司馬遷であった。

ために武帝の怒りにふれ、司馬遷は肉体のいちばん大事なところを切りとられる刑(宮刑)に処せられた。

その間の事情も、また『李陵』においてくわしい。

さて李広利は、その後も二回、すなわち天漢三年と、それから六年をへだてた征和二年(前九一)とに、匈奴へ出撃している。しかも三回目の遠征には、やはり戦つて利あらず、生きのこった兵をまとめて、匈奴にくだってしまった。

芸人の家からでた将軍は、あくまでも武運にめぐまれない。

匈奴では好遇されたものの、かえってねたまれ、殺されてしまったのである。

武帝が死んだのは、それから四年後の後元二年(前八七)であった。 |

新潮文庫

|

7 王昭君の話 top

武帝の死から三十余年をへた。すでに匈奴も、往年のおもかげはない。

くわうるに内乱がおこって、五人の単于(ゼンウ)がならび立つありさまとなった。

これを統一したのが呼韓邪(こかんや)単于である。

しかし、やがて兄の郅支(しっし)も立って、単于を称した。

やむなく呼韓邪は、これまでの体面をすてて、漢に降伏を申しいれた。その助力をえようとしたのであった。

ときに宣帝の代である。

その甘露三年(前五一)、呼韓邪単于はみずから長安におもむき、宣帝に謁見(えっけん)した。

単于の入朝は、もちろん漢にとって、はじめてのことである。

よろこんだ漢の朝廷は、これをあつくもてなし、諸侯王の上に位する待遇をあたえた。

郅支(しっし)単于は、西へ走った。

鳥孫(うそん)をやぶり、大宛をしたがえ、そのいきおいは西域を圧するほどとなった。

漢の軍がこれを敗死せしめたのは、つぎの元帝の建昭三年(前三六)である。

あくる年のはじめ、郅支(しっし)の首は長安でさらしものとなった。

いよいよ喜んだのは、呼韓邪である。

さらに漢への忠誠をちかい、公主(皇帝の娘)をたまわって漢の帝京の姻戚(いんせき)になりたい、と請うた。

元帝の来年(前三三)、ふたたび呼韓邪は来朝した。

このとき、呼韓邪にあたえられたのが、宮女の王昭君であった。

元帝のころ、後宮にはあまたの宮女がおり、そのすべてを皇帝が見るわけにはいかない。

そこで画工に宮女たちの姿をえがかせ、美しい者を召すことにしていた。

王昭君は、じぶんの容姿に自信があったので、画工につけとどけをしない。

したがって、せっかくの豊容(ポッチャリした美人)も、皇帝の目にとどかなかった。

さて匈奴へ女をあたえるに際し、元帝は、みにくくえがかれた昭君をえらんだ、という。

しかし、この話は、のちになってつくられたものである(晋代の『西京雑記』)。

はたして事実であったかは、うたがわしい。

呼韓邪にたまわった宮女は五人あって、王昭君はそのうちの一人にすぎなかった。

王昭君は、えらばれて宮中へはいったものの、数年たっても皇帝から召されず、うらみ悲しんでいた。

そこで、みずから望んで五人のなかに加わったのである。

さて、わ彼のために、はじめて王昭君は、元帝のまえにでた。

ここで元帝はおどろいた。まさに後宮第一の美女であろう。

呼韓邪にあたえるのが惜しまれ、とどめようと欲した。

しかし、すでに示してしまったのである。いまさら信をうしなうことをおそれた。

いっぼう呼韓邪はよろこんだ。ともない帰って一子をあげた。

しかも王昭君がとついで二年の後に、呼韓邪は世を去ったのである。

匈奴の風習では、父が死ねば、その妻妾は(母をのぞき)ことごとく子がめとる。

呼韓邪の長男が立って単于となるや、また昭君を妻とした。

これは中国の女として、たえがたい屈辱である。

母と名のつく女と通ずることは、禽獣にひとしい行為と、考えられていたのであった。

王昭君は、漢の朝廷に上書して、帰国を請うた。

しかし、ゆるされなかった。

二度目の結婚で、また二女をうんだ。そして、相手の単于も九年にして死んだ。

呼韓邪の子は次々に単于となったが、王昭君のうんだ子だけは、単于になれなかった。

あるいは、殺されたとも伝えられる。

その後の王昭君は、どうなったか。おそらくは漢の国をのぞみつつ、さびしく匈奴の地で、その数奇な生涯をおわったことであろう。

黄河の上流に、その墓と伝えられているものがあるが、もとより真偽のほどはあきらかでない。

ともあれ王昭君は、史実よりも小説によって、後世の人びとに伝えられたのである。

はやくも六朝(りくちょう)時代(四世紀)には物語がつくられ、歌曲としてうたわれた。

唐代になると、李白や杜甫も、詩のなかに詠じた。海をこえて、平安時代の日本にも伝えられた。

その曲は、雅楽にとりいれられ、その哀話は、このんで詩によまれた。

さらにくだって元(げん)の世には、戯曲にもなった。なかでも傑作が「漢宮秋」である。

ここにおける王昭君は、匈奴におくられる途中、国境の大河に身をなげて死んだ。

それは、異国の男に身をまかせまいとする、中華の女の誇りをしめしたものであった。

おりから中国は、モンゴル人に支配されていたのである。

top

**************************************** |