|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

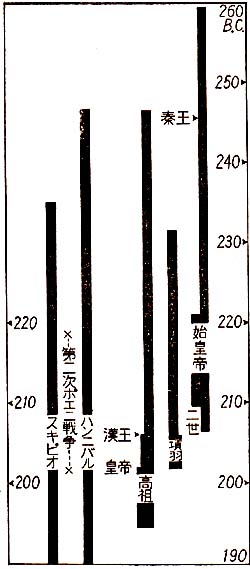

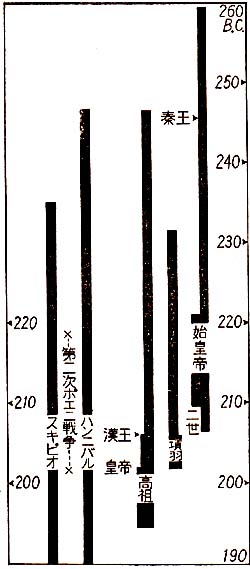

11 項羽と劉邦

1 陳勝と呉広 top

ある日のこと、のどかな昼のひとときであった。

それまで畑をたがやしていた男が、手をやすめて腰をおろし、しばらく物思いにふけっていたが、やがて雇い主に話しかけた。

「もし富貴の身になっても、たがいに忘れないようにしましょうや」。

雇い主は笑って、「お前、ひとに雇われて耕作している身が、どうして富貴の身になれるものかい」と答えた。

すると男は、ため息をついていった。

「ああ、燕雀(えんじゃく)いずくんぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや」(ツバメやスズメのような小さな鳥に、どうしてオオトリやクグイのような大きな鳥の志がわかるか)。

この男が、陳勝(ちんしょう)であった。わかいころから、気持だけは大きかった。

秦の二世皇帝の元年(前二〇九)、大きな徴発があり、遠く北のかた、長城のまもりにつかされることになった。

陳勝もこれに加えられ、一隊をひきいた。別の隊に、呉広がいた。

ところが途中で大雨にあい、道がとおれなくなった。このままでは期限におくれる。

そうすれば、秦の法律によって、みな斬罪である。陳勝と呉広は、話しあった。

「いま逃げても殺されよう。謀叛(むほん)をおこしても殺されよう。おなじ死ぬのなら、国を建てて死のうじゃないか」。

そこで引率の司令官を殺し、全員をあつめてつげた。

「君たちは期限におくれた。みな斬罪だ。たとえ処刑されなくとも、辺境の守備では十人のうち六、七人は死んでしまう。

ともあれ男子として、どうせ死ぬなら大きな名声をあげて死のうではないか。

王候将相(おう・こう・しょう・しょう=王も諸侯も、将軍も大臣も)いずくんぞ種(しゅ)あらんや(どうして血筋の別があろうか)」。

全員こぞって、命令にしたがうことを誓った。兵をあげるといっても、武器らしい武器はもっていない。

しかし近隣のものが、つぎつぎに加わって、ゆくゆく陳(ちん)についたころには、何万という大軍にふくれあがっていた。

かくて陳に入城し、ここを根拠地と定めた。陳こそは、かつて楚の国が秦にほろぼされる前、都としていたところである。

土地の有力者たちは、楚の国が回復したといって喜び、陳勝に王たらんことをすすめた。

ついに陳勝は、国号を「楚」と称し、みずから王となった。

あちこちの郡県では、いずれもその長官を殺して、陳勝に呼応した。いまや意気、大いにあがる。

総勢は数十万人に達し、その一軍は函谷関(かんこくかん)をやぶって、都の咸陽のちかくにせまり、秦の朝廷をおどろかせた。

しかし陳勝の軍も、やはり烏合(うごう)の衆にすぎなかった。

秦が本腰をいれて反撃をはじめると、たちまちにして敗れ去った。

秦軍はいよいよすすむ。いったん敗れた軍のなかは、動揺するばかりであった。呉広も、軍中で殺された。

はじめ反乱にくわわった将軍たちも、もはや陳勝をみかぎって、つぎつぎに自立する。

こうして趙(ちょう)も、魏(ぎ)も、斉(せい)も、燕(えん)も、それぞれ王をたてて独立した。

まさに戦国の再来であった。やがて秦軍は、陳勝の本拠たる陳にせまる。

救いにおもむく軍もなく、陳勝は乱軍のなかに死んだ。

王位にあること、およそ六ヵ月、鴻鵠(こうこく)の夢も、はかなく消えた。

陳勝は事が成らずして死んだ。しかし陳勝の挙兵は最初の農民蜂起(ほうき)であった。

そして陳勝と呉広の主唱によって、反秦の軍は各地におこり、秦をほろぼすにいたったのである。

2 項羽の登場 top

陳勝が殺されたころ、秦へ反旗をひるがえした者のなかで、もっとも大きな勢力をにぎっていたのは、項梁(こうりょう)である。十万の大軍をひきいていた。

項氏は代々、楚の将軍たる家柄であった。

梁の父の項燕も、名将とうたわれたが、秦の軍と戦って敗死した。

秦の世になって、項梁は、甥の項羽をともなって、呉(ご=蘇州)に住んだ。

そのころの呉は、会稽(かいけい)郡の郡治(郡役所のある所)である。

ここで陳勝の挙兵をきくと、項梁もまた兵をあげようと決意する。

項梁は、会稽の郡守(長官)のもとへゆき、項羽をよびいれた。

項羽は身のたけが八尺あまり(二メートルほど)、大力無双の男であった。このとき二十四歳。

項梁が「やれ!!」というと、たちどころに剣をぬき、郡守の首をおとした。

役所は大さわぎとなったが、項羽が数十人をうち殺したので、みなおそれてひれふし、はむかう者がなくなった。

おさないころ、項羽は文字をまなんだが、進歩しない。やめて剣術をならったが、また上達しなかった。

項梁がおこると、羽はいった。

「文字は、もって名姓(めいせい)を記するのみ。剣は一人(いちにん)に敵するのみ。学ぶに足らず、万人の敵を学ばん」。

そこで兵法をおしえると、大いによろこんで学び、あらましに通じた。

しかし、ある程度のところまでゆくと、あきてしまって、それ以上は学ぼうとしなかった。

呉におもむいてからのこと、始皇帝が会楷(かいけい)に巡幸してきた。

項梁も、項羽も、ともに行列をみた。そのとき、項羽はいった、「彼、とってかわるべきなり」。

項梁は、あわてて羽の口をおさえ、「みだりなことを言うな、一族みなごろしだぞ」と、たしなめた。

しかし、このことがあってから、梁は項羽のことを見なおすようになったという。

さて項梁は、八千の精兵をひきいて北上し、山東の薜(せつ=曲阜)にいたった。

ここで陳勝の死をきいたのである。よって各地に割拠している諸将をまねき、これからのちの方策をはかった。

沛(はい)で兵をあげた劉邦も、このときにきた。また范増(はんぞう)という老人がいた。

年すでに七十で、しかも奇策を立てることが好きであったが、これも会合にやってきた。

「かつて秦が六国(りっこく)をほろぼしたとき、いちばん抵抗しなかったのは、楚の国であった。

しかるに秦は、楚の懐(かい)王を捕えたまま返さない。楚の人は、いまにいたるまで懐王をあわれんでいる。

だから、楚は三戸となっても、泰をほろぼすものは、かならず楚なり、という人さえあるほどだ。

いま君が兵をあげ、楚の旧将たちも、あらそって君にしたがっているのは、君の家が楚の将軍であって、かならずや楚王の子孫を立てると思っているためである」。

范増の言を、項梁はもっともと考えた。さっそく楚の懐王の孫をさがしだしてきた。

民間で人にやとわれ、羊を飼っていた者である。これを立てて、祖父とおなじく懷王と称さしめた。

やがて項梁は大兵をひきいて西にすすみ、さかんに秦軍を破る。

項羽も、劉邦も、おのおの兵をひきいて各地に転戦し、勝報つづいて至った。

項梁はいよいよ秦軍を軽んじ、おごりの気配をしめした。

部将の宋義は、もと楚の大臣であり、秦軍が増強をかさねていることを指摘して、項梁の自重をうながした。

しかし項梁は聞かなかった。はたして秦は、全軍をくりだして項梁を攻めた。

不意をうたれて楚軍は大敗し、項梁も戦死してしまった。この敗戦によって、楚軍はいずれも東へしりぞいた。

かくて宋義が、懐王から上将軍に任ぜられ、全軍をひきいることになった。これが項羽には不満であった。

しかも宋義は、秦軍のうごきがさかんになっても、あえて軍を進めようとしない。

いらだった項羽が、前進をうながしても、いっこう取りあわない。

ついに項羽は、陣中において宋義を斬った。諸将はみな項羽をおそれ、さからう者はいなかった。

その知らせをうけた懐王は、あらためて項羽を上将軍に任命した。

いまや項羽は、全軍をひきいて、まっしぐらにすすむ。ときに二世皇帝の三年(前二〇七)初めであった。

3 劉邦の挙兵 top

劉邦は、沛(はい)の農家のうまれであった。

うまれつき寛仁(かんじん)で、ものごとにこだわらぬ性格であったが、家の仕事はさっぱりしない。

壮年になって下級の役人に取りたてられ、沛(はい)県の東にある泗上(しじょう)の亭長となった。

公道の要所に設けられた宿舎を管理し、そのあたりの警察事務をつかさどる、というのが亭長の役目である。

ひくい身分であったが、気ぐらいは高い。

そのころ仕役(しえき)のために、都の咸陽におもむいた。そこで始皇帝の行列をみた。

「ああ、大丈夫(だいじょうぶ)、まさにかくのごとくなるべし」。

こういう調子だから、沛県の役所の連中のことなど、頭から軽蔑しきっていた。

あるとき、呂(りょ)公という勢力家が、沛の県令(県の長官)をたずねてきた。

沛の豪族や役人たちは、みな進物をもって、あいさつにでかけた。

えらい人に会うときには、相当の進物をさしだすことが、古くからの習慣である。

たいてい、名刺に「進上幾銭」と書いて、取次(とりつぎ)の者にわたす。

その日の取次は、県の属吏たる蕭何(しょうか)であった。訪問者が多いので、蕭何はいった。

「進上手銭以下の者は、堂の下にすわっていただきましょう」。

すると劉邦は、「進上一万銭」と書いた名刺を出した。じつは一銭ももっていなかったのである。

一万銭といえば、まさに大金であった。中流の農家の全財産が、十万銭に相当していた、というころである。

名刺が奥に通されると、呂(りょ)公はおおいにおどろき、劉邦を戸口まででむかえた。

呂公は人相をみるのが好きであった。劉邦の人相をみると、さらに鄭重となり、みちびいて上座にすわらせた。

劉邦は上座にすわって、すこしも屈するところがなかった。

宴がおわり、客たちが帰っても、劉邦は引きとめられて、のこった。

そこで呂公は、娘をもらってくれまいかともちかけたのである。

こうして劉邦の妻となっだのが、のちの呂后(りょこう)であった。

やがて陳勝らの挙兵がつたえられると、沛のまちも動揺した。

県の役人だった蕭何(しょうか)や曹参(そうさん)らは、まっさきに劉邦をまねいた。

犬殺しで、力のつよい樊噲(はんかい)が、むかえにいった。劉邦は百人ばかりの手下をつれて、でかけた。

沛の人びとは、県令(県の長官)を殺して劉邦をむかえいれ、あらためて劉邦を沛公に立てた。

沛公とは、県令の尊称である。

やがて蕭何たちの奔走によって、沛の子弟二、三千人があつめられた。

その兵をもって付近を攻略し、しだいに地盤をかためていく。名将の張良が参じたのも、この間のことである。

そうして項梁が諸侯をまねいたのに応じて、その軍にくわわった。

ときに劉邦は四十歳で、項羽よりは十五歳の年長であった。

項梁が死んだのち、楚の懐王は諸将をあつめて約束した。

「まっさきに函谷関(かんこくかん)に入り、関中を平定したる者、これに王たらん」。

そして項羽には北方にむかうことを命じ、劉邦には西方から函谷関にむかうことを命じた。

劉邦の軍の進撃はめざましかった。それに秦の軍は、主力を北方にむけて、項羽の軍と対戦している。

いわば戦場のわき道をとおって、劉邦の軍は武関を突破した。

おりから秦の朝廷では、二世皇帝が殺された直後である(前二〇七)。 |

楚の将軍として、項羽と劉邦は秦と戦う。

秦が滅びてからは、項羽と劉邦が戦い、劉邦が勝って漢を打立てる。

|

武関をこえれば、もはや関中であった。軍のすすむところ、掠奪(りょうだつ)を禁じた。

秦の人びとはよろこび、秦の軍隊は戦意をうしなった。秦では三世の子嬰(しえい)が、趙高を殺した。

十月、ついに劉邦の軍は覇上(はじょう)にたっした。

秦王の子嬰に素車(飾りのない車)を白馬にひかせ、首にひもをかけ(いつでも自殺するという意を示す)、皇帝の印璽(いんじ)をささげ、城門の外に出てくだった。

位についてより四十六日目であった。

諸将のなかには、秦王を殺すべしと主張する者もあったが、劉邦はとりあわず、寛容な態度をしめした。

秦王を役人にわたして監視させ、西のかた咸陽へはいった。

豪華な宮殿をみると、とどまろうとしたが、樊噲(はんかい)と張良とにいさめられ、重宝財物の府庫(くら)に封印をしたうえ、覇上にかえって宿営した。

ところで秦の制では、十月を年の初めとしていた。劉邦もまた、これにならう。

したがって劉邦が秦王を降したときは、すでに年が改まっていたわけであった。

のち劉邦は漢の帝国を建てるが、漢においては、この年(前二〇六)をもって元年としている。

4 鴻門(こうもん)の会

top

さて関中を定(さだ)めた劉邦は、おもだった者を召しあつめ、法は三章のみにすると言明した。

「人を殺した者は死刑。人を傷つけた者、および盗みをなした者は、それ相当の罪とする」。

この告諭に、人民はよろこんだ。また劉邦の軍は規律が厳正であったから、いよいよ人望があがった。

ちょうど同じころ、項羽の大軍は函谷関に近づいている。

十二月、項羽の軍はようやく函谷関にたっした。関の門は、かたくとざされている。

そして劉邦がすでに咸陽にはいり、関中をさだめたと聞いて、大いに怒った。

ただちに函谷関を攻めやぶって、関中にはいり、鴻門(こうもん)に陣をとった。そのひきいる兵は四十万。

劉邦の部将たる苛無傷は、項羽が怒って沛公を攻めようとしていると聞き、人をやって、

「沛公は関中に王となり、子嬰を丞相として、珍宝をことごとく所有しようとしている」と告げさせた。

項羽におもねって、封侯をえようとしたのであった。

范増(はんぞう)もまた、沛公を撃つべしとすすめた。明日にも沛公を撃とう、と項羽も意を決した。

項羽の叔父に項伯という者がおり、かねてから張良と親しかった。

そこで項伯は、その夜、馬をはせて覇上の陣にゆき、張良と会って、ことの次第をつげた。かつ劉邦にすすめる。

「明朝はやく、みずから出むいて、将軍(項羽)にわびられるがよい」。

翌朝、劉邦は百余騎をしたがえて鴻門にいたり、項羽に会って、敵対する気持のすこしもないことを釈明した。

もはや項羽も、さっぱりとしていた。

「君の部下の曹無傷が言ってきたのだ。それがなければ、なんて疑ったりしよう」。

それから劉邦をとどめて、酒宴をひらいた。項羽と項伯とは、東面して上座についた。

范増は南面して次座についた。劉邦は北面して坐し、張良は西面して侍した。

范増はしばしば項羽に目くばせを送り、佩(お)びている玉器(ぎょくき)を上げて、決意をうながすこと、三度におよんだ。

項羽はむっつりとして応じなかった。范増は立って外にでて、項羽の従弟の項荘をよんだ。

剣舞をやって、はずみに沛公を撃ち、その場で殺してしまえ、というのであった。

剣舞がはじまった。すると気配を察して、項伯もまた剣をぬいて舞いはじめる。

つねに身をもつて劉邦をかばったから、項荘は撃つ機会がなかった。張良は、そっと立って軍門に行き、樊噲(はんかい)に会って、なかの模様をつげた。

間くなり樊噲は「そりゃ、あぶない。よし、はいっていって生死を共にしよう」。

たちまち剣を帯(お)び、盾をひっさげて軍門に入る。

衛士が立ちはだかると、樊噲は盾(たて)をそばだてて突き倒した。

そのまま中にはいって、幕を引きあけ、項羽の正面に立って、目をいからし、にらみつけた。

怒髪は天をつき、まなじりは裂けんばかりであった。

項羽はおどろいて剣の束に手をかけ、「何者だ」と叫んだ。張良が答えた。

「沛公の家来の樊噲と申す者にござります」。

「壮士じゃ。一献(こん)とらせよ」。

一升ほどはいる盃(さかずき)に、なみなみと酒がつがれた。

樊噲は立つたまま飲みほした。

「豚の屑肉をあたえよ」とて、一塊の肩肉がだされた。樊噲は盾を裏がえしに置き、その上に肩肉をのせて、剣をぬいて切って食べた。

「壮士よ、まだ飲むか」。

項羽が聞くと、樊噲は答えた。

「臣は、死をもおそれず。酒のごとき、なんぞ辞せんや。

いま沛公は、まず秦をやぶって咸陽に入り、いささかも犯すところなく、宮室を封閉して、軍を覇上にかえし、もって大王のきたるを待ちたり。労苦して功の高きこと、かくのごとし。しかも小人の説を聞き、有効の人を誅せんと欲す。これ、亡秦のつづきのみ。ひそかに大王のために惜しむものなり」。

項羽は返答にこまり、「まあ、すわれ」といった。

まもなく劉邦は、厠(かわや)に立った。

そして、そのまま樊噲らにまもられて、覇上にかえったのである。

軍営につくころをみはからって、項羽にあいさつするよう、張良にいいのこした。張良は、しばらく時間をすごした後、なかにはいった。

「沛公は、どこにおられるのか」と、項羽が聞いた。

「大王には、沛公をおとがめになるご意向の模様、されば身を脱して、ひとりにて去り、もはや軍営につくころでござりましょう」。

もはや、ことは終わったのである。范増は立ちあがって叫んだ。

「ああ、豎子(じゅし=小僧ども)、ともに謀るに足らず。項王の天下をうばう者は、かならず沛公なり。わが族は、いまに彼の虜(とりこ)とならん」。

劉邦は軍営に着くと、ただちに曹無傷を誅殺した。 |

|

5 楚漢の争い top

鴻門の会から数日をへて、項羽は軍を西にすすめた。

咸陽にいたるや、秦の降王子嬰(しえい)を殺し、宮殿を焼きはらった。

火は三ヵ月にわたって消えず、軍は財宝と婦女をおさめて東にかえった。

このとき項羽に対し、関中に都をおけば天下の覇者たらん、と説いた者があった。

しかし項羽は故郷を思う心が強く、

「富貴にして故郷に帰らざるは、錦(にしき)をきて夜ゆくがごとし、だれか、これを知る者ぞ」

といって、したがわなかった。そこで、ある者がいった。

「人の言に、楚の人は沐猴(もくこう)にして冠するのみ(サルが冠をつけたに過ぎず)と。はたして然(しか)り」。

これを聞いて項羽は、その男を煮殺(にころ)した。中原の人士のあいだでは、なお楚の人に対する軽蔑(けいべつ)の心がつよい。

項羽の軍の暴状をみて、その感をいっそうあらたにしたにちがいなかった。

さて項羽は、表むきこそ懐王をたっとんで、義帝という称をささげたが、やがてみずから西楚の覇王と称し、もとの梁や楚の地の九郡を領した。

これより、かってに諸侯を分封する。戦国時代の諸国は、その王族や部将を王として復活された。

関中の地は、かねての約束とちがって、項羽に降状した秦の将軍三人にわかち与えられた。そして劉邦には、漢王として、漢中および巴蜀(はしょく=四川)の地を与えた。奥地に押しこめて、中央への進出をはばもうとしたのであった。

ついで項羽は、義帝を長江のほとりにうつし、ひそかに殺させた。いまや項羽のふるまいは目にあまるものがある。

不満は日ましに高まり、たちまちにして反乱がおこった。

その機をのがさず、劉邦も立った。項羽をみかぎって、劉邦のもとに走る者もすくなくなかった。

劉邦は関中に出撃し、その三王国をほろぼした。それより函谷関をこえ、挙兵より半年にして洛陽にたっした。

ここで義帝の死を知り、天下につげて、逆賊を討とうとよびかけた。

おりから項羽は、斉における反乱をしずめようと、東方に出撃している。

そのすきをねらって、劉邦は、いっきょに項羽の本拠(彭城)を突いた。

しかし項羽もさるもの、ただちに手兵をひきいて疾風のごとく取ってかえし、漢軍のゆだんに乗じて、おおいに破った。

敗走する漢軍は雎(すい)水の岸に追いつめられ、十余万の士卒が水中におとされた。

ために雎水は死屍でうずまり、川の流れがせきとめられた。

劉邦は、数十騎とともに、ようやく脱出した。

故郷の沛によって家族をさがしたが、すでに逃げさっていて、ゆくえがわからない。

西へむかう道で、はからずも子どもたちをみつけた。

のちの恵帝と魯元(ろげん)公主(皇帝の娘)であった。いそいで自分の車にのせた。

しかし楚の騎兵が追いせまってきたので、劉邦は二人の子どもを車から突きおとした。

部下の夏候嬰(かこうえい)が、ひろいあげては車にのせ、これをくりかえすこと、三度におよんだ。

これより二年あまり、中原における攻防では、つねに楚軍が優勢であった。劉邦は、しばしば死地におちいった。

しかし漢軍のなかには、蕭何(しょうか)のごとき知謀の士があり、よく兵站(へいたん)をひきしめて、兵員や糧食の補給を欠かさなかった。

また陳平のような奇略の士があり、ときに応じて間諜をはなっては、項羽の陣営の内部を攪乱(こうらん)した。

これに乗せられて項羽は、范増までも疑い、ついに范増を去らせてしまったのである。

しかし楚の優勢をみて、諸侯の多くは楚とむすんだ。斉も、魏も、趙も、項羽の側についた。

これを、つぎつぎに破っていったのが、韓信である。

その巧妙な用兵によって、二年のあいだに山西から山東まで、北方の地をことごとく平定してしまった。

それが天下の大勢を定めたのであった。主戦場における対戦では優位をたもっていても、背後の地をうしなっては、さしもの項羽も、しだいに守勢に立たざるをえなくなった。

漢の軍は四方から追いつめていった。

6 豪雄の最期 top

項羽の兵は十万、垓下(がいか)の城にたてこもった。

これに対して漢の軍は三十万、その主力を韓信がひきいた。諸侯の軍も来り会し、ともに垓下の城をいくえにも囲んだ(前二〇二)。

おりしも冬の十一月である。ある夜、寒風にまじって、四面をかこんだ漢軍から楚の歌が聞こえてきた。

項羽はおおいにおどろいた。

「もはや漢は、楚の地をみな取ったのか。なんと楚人の多きことよ」(四面楚歌)。

項羽は夜なかに起きあがり、帳(とばり)のなかで酒を飲んだ。かたわらに美人(愛人の称)があった。

名を虞(ぐ)といった。いつも寵愛(ちょうあい)せられ、項羽にしたがっていた。また駿馬(しゅんめ)があり、名を騅(すい)といった。いつも項羽が愛乗していた。

項羽に悲歌忼慨(こうがい=心が激して嘆き悲しむ)し、詩をつくってうたった。 |

|

力抜山兮気蓋世

時不利兮誰不逝

騅不逝兮可奈何

虞兮虞兮奈若何 |

力は山を抜き、気は世を蓋(おお)う、

時に利あらず、騅(すい)逝(ゆ)かず、

騅の逝かざるは、奈何(いかん)かすべき、

虞や、虞や、なんじを奈何(いかん)せん。 |

うたうこと数回、虞美人がこれに唱和した。項羽の顔に、涙が数行、ながれた。

左右の者も、みな泣いた。だれも、顔を、あげなかった。

酒宴がおわって項羽は馬に乗った。壮士のしたがうもの八百騎、ただちに夜陰に乗じて、かこみをぬけ、南にむかって走りさった。

夜が明けて漢軍がこれを知った。五十騎が追った。

淮(わい)水をわたったとき、なお従っていた者は百余人であった。

やがて項羽は、道にまよって、大きな沼のなかに、はまりこんでしまった。漢の兵が迫いついた。

すでに従う者は、二十八騎となっていた。漢の兵は数千騎。もはや脱出できぬことを、項羽はさとった。

かくて騎首をめぐらし、漢軍のなかに駆けいった。わかれては合し、合してはわかれ、たちまち数十人を斬った。

ふたたび配下をあつめると、二騎をうしなったのみであった。

そこから項羽は東して烏江(うこう)にたっした。烏江の亭長が、船を用意してむかえた。

「江東(長江下流域の南岸地方)は小なる地でありますが、それでも千里四方はあり、衆は数十万、また王たるに足りましょう。願わくは大王、いそいでおわたりください」。

項羽はわらっていった。

「天のわれをほろぽすに、われなんぞひとりわたらん。かつわれ、江東の子弟八千人と江をわたりて西す。

いまや一人のかえる者なし。たとえ江東の父兄、あわれんでわれを王とせんも、われなんの面目あってか、これを見ん。

たとえ、かれ言わずとも、われひとり心に愧(は)じざらんや」。

かくて短い剣のみで敵に近づく。馬もすてた。項羽は手ずからあまたの漢兵を殺したが、その身にも十余の傷をうけた。

やがて知った顔をみつけ、「お前、むかしなじみじゃないか」

「きけば漢は、わしの頭に千金と万戸の邑(ゆう)をかけているそうな。お前のために恵んでやろう」。

いうなり、みずから首はねて死んだ。三十一歳であった。

項羽の首と胴体は、五人の者がわけあって取り、のちに万戸の邑をわけて与えられた。

7 劉邦の即位 top

項羽が死んで、漢の天下は定まった。ときに劉邦が漢王となってより、五年目の十一月であった(前二〇二、年始は十月)。

その年の二月、群臣のすすめによって、劉邦は皇帝の位についた。すなわち漢の高祖である。

はじめ高祖は、洛陽を都としていた。五月のある日、洛陽の南宮で酒宴をひらき、そこで群臣にたずねていった。

「わしが天下をとったのは、どういうわけだ。項氏が天下をうしなったのは、どういうわけなのだ。

なにごとでも、わしに隠すことなく、思うままに述べてみろ」。 |

すると、王陵がこたえていった。

「陛下は慢(まん=たかぶる)にして人をあなどり、項羽は仁にして人を愛す。

しかれども陛下は、人をして城を攻め、地を略さしむるや、これを降せし者にあたえ、天下と利を同じくせり。

項羽は、賢をそねみ、能(のう)をにくみ、功ある者は害し、賢なる者は疑う。

たたかいに勝つも、人に功をあたえず、地をうるも、人に利をあたえず。

これ、天下をうしないし所以(ゆえん=理由)なり」。 |

そこで高祖はいった。

「公は、その一を知って、いまだその二を知らず。はかりごとを帷幄(いあく=陣営)のうちにめぐらし、勝(かち)を千里の外に決するは、われ、張良におよばず。

国家をしずめ、百姓(ひゃくせい=人民)を撫し、糧食を給して糧道を絶(た)たざるは、われ、蕭何(しょうか)におよばず。

百万の軍をつらねて、戦えばかならず勝ち、攻むればかならず取るは、われ、韓信におよばず。

この三者は、みな人傑なり。われよく、これをもちう。これ、わが天下を取りし所以(ゆえん)なり。

項羽は一(いつ)の范増あり、しかももちいるあたわず。これ、わが擒(とりこ)となり(天下を失い)し所以なり」。 |

やがて上言する者があった。洛陽は土地がせまく、四面から敵をうけやすい。

これにくらべれば、関中は天下の要害であり、しかも非常のときには百万の大軍をそろえることができる。

たとえ関東(函谷関の東方)がみだれても、関中は完全に保つことができよう。この意見を、高祖は採用した。

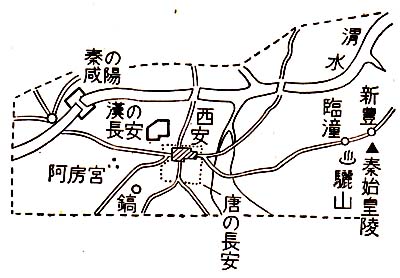

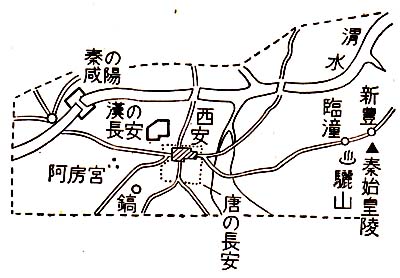

あたらしい都は長安と名づけられ、秦の咸陽の東南に宮殿がいとなまれた。

すなわち長楽宮である。漢の七年(前二〇〇)の年始(十月)には、長楽宮において拝賀の儀式がおこなわれた。

このとき、魯の儒者(公孫通=こうそんとう)が儀式の次第をつかさどった。

夜明けの前に、参内の人びとは殿内にはいる。宮殿の上下には、儀仗(ぎじょう)の兵士がいかめしく立った。

やがて皇帝が出御すると、順次にすすんで拝賀する。

ついで酒宴にうつり、また尊卑の序列にしたがって、寿をいわう酒をのんだ。 |

|

すべて整然として、おごそかに進行した。高祖は、思わずいった。

「わしは、今日こそ、皇帝の尊いことを知った」。

やがて長安城内に、みごとな未央(びおう)宮ができあがった。

あまりの壮麗さに、高祖はおどろき、丞相(じょうしょう)の蕭何をしかった。すると蕭何はいった。

「天子は四海をもって家となす、と申します。壮麗でなければ、威光をおもくすることはできません。

また後世の子孫をして、さらに豪華にはできぬよう、しておくのです」。 |

8 高祖と韓信 top

さて高祖は皇帝となるや、一族や功臣たちを王侯に封じた。

王となれば、その領地は数郡、数十県にわたり、その土地と人民とを支配して、絶大な勢力をにぎった。

劉氏(皇帝の一族)にあらずして、王たる者は、楚王韓信をはじめ、七人であった。

王のほかに、列侯があった。

その領地は一県以下、戸数は大なるものも万戸にすぎず、小なるものは数百戸であった。

高祖一代の間、功臣として列侯となった者は、百余人をかぞえた。

王侯に封ぜられた者の大半は、乱世に活躍した武将たちである。

天下が定まったとはいえ、殺伐(さつばつ)の気風は、なおみなぎっていた。

即位の年(前二〇二)の七月、はやくも燕王(蔵荼=ぞうと)が反乱をおこした。

これは、ただちに平定したが、十二月には、楚王の韓信が謀叛をくわだてている、という上書があった。

漢の暦では(十月が年始であるから)すでに六年(前二〇一)である。高祖は、陳平のはかりごとによって、南方に巡幸し、諸侯を召した。韓信もやってきた。

即座に、これを捕えた。

身におぼえのないこととて、韓信はさけんだ。 |

|

「まさしく、ことわざの通りであった。

狡兎(こうと=すばしこいウサギ)死して良狗(りょうく=よいイヌ)煮(に)られ、高鳥つきて良弓蔵(ぞう)され、敵国やぶれて謀臣ほろぶ、とか。すでに天下は平定した。わしが煮られるのも、もとより当然だろう」。

高祖は、ひややかにいった、「ある者が、公の謀叛(むほん)を密告したからだよ」。

しかし高祖は、まもなく韓信をゆるし、位を下げて淮陰(わいいん)候とした。

韓信は、じぶんの才能を高祖がおそれ、にくんでいることを知った。

こののちは、つねに病気を口実にして、朝廷にも出仕せず、行幸にもしたがわなかった。

あるとき高祖は、くつろいで韓信と語り、諸侯の品定めをしたことがある。高祖が問うた。

「わしのごときは、いくばくの兵に将たることができようか」。

韓信は答えた。「陛下は、せいぜい十万に将たる程度でございましょう」。

「君においては、いかほど」。

「臣は、多多(たた)ますます益(よ)し」(多ければ多いほど、よろしい)。

高祖はわらっていった、「多多ますます益(よ)ければ、何ゆえに我が禽(とりこ=家来)となれるや」。

「陛下は兵に将たる能(あた)わざるも、よく将に将たり。これ、すなわち信の陛下に禽とせられしゆえんなり。

かつ陛下(の才能)は、いわゆる天授にして、人力(の及ぶところ)にあらざるなり」。

この後、高祖はことごとに異姓の王侯をのぞき、そのあとに同姓(劉氏)の者を配置していった。

韓信も、いったんはゆるされたものの、趙に反乱がおこって高祖が親征すると、そのすきをねらって兵をあげようとした。

しかし呂后に探知され、宮中におびきよせられて殺された。

9 劉氏の天下 top

十二年(前一九五)初め、高祖は南方に遠征しての帰り道、うまれ故郷の沛(はい)によった。

沛では旧友や父老や子弟たちをまねき、無礼講の酒宴をもよおす。

沛の児童百二十人をあつめて、これに歌をおしえ、宴たけなわのころ、高祖は筑(ちく=琴に似た楽器、竹で絃を打つ)をうって、みずから歌った。

大風起兮雲飛揚

威加海内兮帰故郷

安得猛士兮守四方 |

大風おこって 雲は飛揚す、

威は海内に加わって 故郷に帰る、

いずくかに猛士を得て 四方を守らん。 |

児童にならわせ、高祖は立って舞うた。万感の思いが胸にせまり、涙がいく筋もながれた。

「遊子は故郷をおもうという。わしは関中に都したが、万歳ののち、わが魂魄(こんぱく=たましい)はなお沛をなつかしくおもうであろう。

わしは沛公からおこって暴逆を誅し、ついに天下をとったのだ。

されば沛の地はわしの私領とし、民の賦役(ふえき)を免じて、ながく負担のかがらぬようにしよう」。

こうして十日あまり、沛の老若男女は毎日のように楽しんで飲み、よろこんでむかしを語った。

高祖が去るにあたって、沛の者は一県総出で西の県境までおくり、さまざまの品を献上した。

高祖はまたとどまって酒宴をはること、三日におよんだ。

高祖が死去したのは、それから半年の後のことである。重病の床につくや、呂后が問うた。

「陛下が百歳ののち、蕭相国(しょうしょうこく)が死にましたら、だれにかわらせたらよろしゅうございましょう」。

「曹参(そうさん)がよかろう」と答えると、「その次は、だれが」と問うた。

「王陵がよかろう。しかし王陵はすこし愚直だから、陳平にたすけさせるがよい。

陳平の知恵はありあまるほどだが、ひとりだけにはまかせられぬ。

周勃(しゅうぼつ)は重厚だが、やわらかみがない。

しかし劉氏を安(やす)んずる者は、かならず周勃だろう。太尉(軍事長官)にするがよい」。

さらに「その次は」と問うと、「そのあとは、お前などの知ったことではない」といった。

こうして漢の十二年(前一九五)四月、高祖は長楽宮で死んだ。五十三歳であった。

高祖は皇帝たること八年、その間におこなった事業といえば、功臣をほろぼす、ということに尽きていた。

秦の始皇帝とくらべるならば、内政の改革も、大規模な外征も、何ひとつ後世に残るような事業は、していない。

しかし、そのために長い征戦に疲れはてた民力は、回復にむかうことができたのである。

そうして高祖によって樹立された劉氏の天下は、こののち四百年にわたって中国に君臨する。

それは中国の歴史において、もっとも長い王朝となった。

top

**************************************** |