|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

15 仮面の聖人

1 儒学の隆盛 top

武帝が死んで、八歳になったばかりの太子が即位した。

昭帝である。武帝の遺命によって、霍光(かくこう)が政務を取りしきった。

霍光は、かの名将たる霍去病(かくきょへい)の弟である。

謹直な人柄で、よく政治をひきしめ、財政をととのえた。

昭帝は在位すること十三年で死去し、子がなかった。いったん兄の子が即位したが、精神に異常があるというので、二十七日にして廃立せられる。

この思いきった処置をとったのも、霍光の英断であった。

あらためて武帝の曾孫にあたる十八歳の青年がむかえられた。これが宣帝である。

その祖父は、武帝に反抗して自殺した衛太子であり、その父も母も、事件のあとで殺された。

悲惨な境遇のうちに成長したのが、宣帝であった。賢明にして学をこのみ、下情にも通じていた。漢の領域が最大に達したのも、この宣帝の代(前七三〜四九)である。

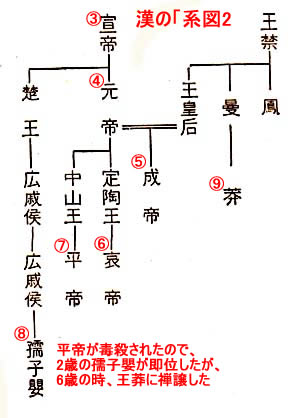

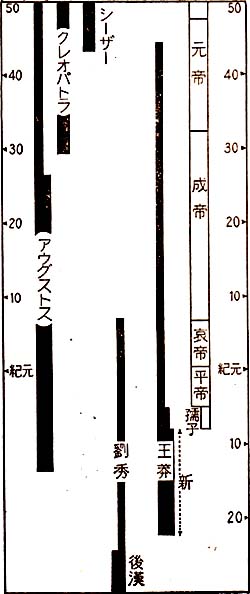

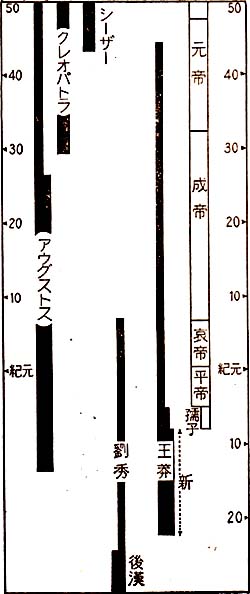

宣帝のつぎには子の元帝が立ち、元帝のつぎには、子の成帝が立った(前三三)。

元帝も成帝も、学をこのみ、とくに儒学をおもんじた。

儒学の理想を政治の上に用いようとすることは、武帝のときに始められたものである。

しかし武帝も、宣帝も、決して儒学の一本やりで政治をおごなったわけではない。

宣帝は儒学の理想を利用しつつも、刑罰をきびしくして、心にそわぬ大臣たちは、びしびし処刑した。これを皇太子(元帝)が諌(いさ)めると、おこっていった。

「わが漢の家には、もともと独自の制度(きまり)がある。覇道と王道とを、まじえて使ってきたのだ。いったい俗儒は現代を知らず、観念と現実とを取り違えておる。

国政など、まかせられるか」。 |

|

しかし元帝の代になると、実際の政治の運用も、儒学にもとづいておこなおう、とするにいたる。

この傾向は、その子の成帝におよんで、いっそう強くなった。

それとともに政府の建てた太学(だいがく)も、いよいよさかんになった。

そこには専門の博士(はかせ)がいて、それぞれ儒学の古典(五経)をおしえる。

弟子として入学すれば、租税が免ぜられた。修業がおわって官界に入れば、役人としての出世コースが約束されていた。

こうなると太学(だいがく)の学生も、本当の学者になるうとする者ばかりではない。

立身の手段としてまなぶ者も、ふえてきた。

太学には定員があったから、ここに入学できない者は、私塾にかよった。

長安でも地方でも、有名な学者のひらいた私塾には、学生が殺到した。

まことに文運はさかんであった。しかし、儒学の隆盛のかげには、その真の精神がわすれられる傾向も芽ばえていた。

もちろん、すぐれた学者もでている。劉向(りゅうこう)は、当代における最高の権威であったが、成帝の命令によって、朝廷に所蔵する古今の書物の完全な目録をつくった。

目録をつくるには、書物の内容によって分類をたてなければならない。

あらゆる学問に通じていなければ、この事業は達成できないのである。

それを劉向は仕上げた。

その整理した書物の数は六百三十四部、一万三千四百編。

しかも当時は竹や木の札に書いたものであったから、その労力たるや、今日では想像もつかぬものがあったであろう。

なお私たちが、戦国時代の思想家たちを諸子百家として、さまざまに分けているのも、劉向がたてた分類にしたがっているわけである。

劉向の事業は、子の劉歆(りゅうきん)がうけついだ。

しかし劉歆になると、もはや純粋の学者ではない。儒学をもって、政治に奉仕させる土台をつくった。

儒学の精神はまげられたのである。

2 王莽(おうもう)の登場

top

成帝が位につくと、その母の王氏(元帝の皇后)は皇太后となり、これより外戚の王氏は、にわかに権力をにぎるようになった。

皇太后の兄の王鳳は大将軍(総司令官)にして総理の職責をもかね、軍事と政務を一手に掌握する。

即位して六年目の河平二年(前二七)には、王鳳の弟たち五人が日をおなじくして大名にとりたてられ、世間をおどろかした。

王太后の兄弟のなかで王曼(まん)は早く死んだために、その子の莽(もう)は一族のなかでも不遇であった。

それだけに王莽は、だれに対しても身をひくく持(じ)し、儒学の勉強に精をだして、なりふりもかまわなかった。

ようやく三十歳のときに、王太后の口ききで、大名となる。

そして叔父たちのあとをついで、綏和(すいわ)元年(前八)には大司馬に任ぜられた。総理大臣である。ときに王莽は三十八歳であった。

その恭倹(きょうけん)と高潔(こうけつ)とは、こうした高位にのぼってもかわらなかった。

その翌年、成帝は死去した。ついで立ったのは哀帝である。

王莽(おうもう)は哀帝の外戚(丁氏と傅氏)に職をゆずって、自分の封地(ほうち)にうつってしまった。

しかし人気はいっこうに衰えない。元寿元年(前二)、日食があった。

こういう天変がおこるのは、政治がよくないからだ、というのが、そのころの迷信である。朝廷では、ふたたび王莽を起用すべしという意見がつよくなり、長安に召しかえした。

あくる年、哀帝は二十五歳のわかさで、にわかに死んだ。その当日、王太后は皇宮にのりこんで、皇帝御璽(ぎょじ)を手におさめた。 |

|

これがあれば、いかなる命令を発することもできる。

すなわち王太后は、ただちに使者をはしらせて王莽を召すとともに、宮中および長安の行政機関をおさえ、近衛兵の指揮権をもにぎった。

もはや、王太后と王莽の天下であった。

あらたに皇帝としてむかえられたのは、九歳の平帝である。成帝と哀帝の皇后は自殺を命ぜられた。

外戚たちや、王氏への反対派は、次々に追放せられ、あるいは処刑された。王莽はふたたび大司馬となった。

これより王莽(おうもう)の、儒学にもとづく政治がはじめられる。

その理想とするところは周の政治であり、理想とする聖人は、成王をたすけたという周公であった。

まさに王莽は、儒学の理想をかかげつつ、これを利用して野望をとげようとしたのであった。

そのためには、儒学の経典にも都合のよい解釈がくわえられる。

そうした演出をおこなったのが劉歆(りゅうきん=劉向の子)であった。

平帝の元始元年(西暦一年)、南方の異民族から白雉(はくち=白いキジ)が献上された。

実は、あらかじめ命じておいたものといわれる。

周公のときに南方から自雉を献じてきた、という故事を再現したのであった。

群臣は王太后に対して、王莽が漢の帝室を安定した功績をたたえ、安漢公の称号をさずけられるよう、懇願した。

太后は、これをゆるし、さらに皇帝の後見役として、太傅(たいふ)という職に任命した。

王莽は再三にわたって辞退したうえ、ようやくこれをうけた。

元始四年(西暦一年)、王莽には宰衙(さいこう)という職名がくわえられた。

むかし、殷の伊尹(いいん)は湯王の阿衙(あこう)となり、周公は成王の太宰(たいさい)となった。

王莽の功績は、この二聖人をかねる、というのであった。

王莽はいよいよ儒学の隆盛をはかり、中央の太学を拡張して、博士や学生を増員した。

その数はあわせて一万人をこし、専用の市場までもうけられた。

あくる元始五年、王莽は「九錫(きゅうせき)」をあたえられた。

これは車馬・衣服・楽器など九種の恩賜品であって、とくべつに重要な権力をゆるされた者に、天子からさずかる、という先例をひらいたものである。

のちには、九錫をさずかるということが、天下をゆずられる儀礼のようになった。

3 「新」の建国 top

その年の末に、平帝が死んだ。毒殺されたといわれる。

あとつぎにえらばれたのは、宣帝の玄孫にあたる劉嬰(りゅうえい)であった。年わずかに二歳。

ときに長安のちかくで、井戸のなかから上円下方(上が円く下が方形)の石がでてきた、という報告があった。

しかも石には「安漢公莽に告ぐ、皇帝となれ」と書いてあった。

これを王莽は、太后に報告させたが、さすがに太后もとりあわなかった。

しかし王莽の意を体した人たちは、再三にわたって太后を説得した。

ついに太后も、王莽が摂政たるまま、皇帝と称することをみとめた。

いまや王莽は服装も礼式も、まったく天子とおなじものを用い、みずからは仮皇帝と称し、臣下からは摂(せつ)皇帝とよばれるようになる。

翌年(西暦六)には、元号も居摂(きょせつ)とあらためられた。

劉嬰は皇太子に立てられ、孺子とよばれた。これも周の成王の故事にならったのである。

帝室たる劉氏の一族のなかには、たまりかねて兵をあげる者もあった。しかし、たちまち平定された。王莽は、すでに軍権をにぎっていたのである。

反乱が鎮圧されると、もはや王莽を批判する者もなくなった。年号も初始とあらためられた(西暦八)。

そして、その年の十二月、ついに王莽は真天子の位につき、国号を「新」と名づけ、翌年をもって始建胴元年とさだめた。

これには七十九歳の老太后も激怒した。

王莽が伝国の璽(高祖以来、皇帝が身につけてきた璽)をもとめても、なかなかわたそうとはしない。

そしていった。「私は漢家の老寡婦(ろうかふ)じゃ。もうじき死ぬじゃろう。死んだらこの璽と一緒に葬ってもらいますぞ」。

王莽は、力ずくで伝国の璽をとった。漢の王朝は名実ともに終わった。

王太后は、その後五年にして死去する。三十八歳で皇太后となってから、政治を左右すること四十余年であった。 |

「新」代の簿書

王莽が即位して「漢」が「新」になる

|

始建国元年(西暦九)、王莽は「新」国皇帝として朝賀にのぞんだ。五十四歳であった。

その妻は皇后となり、末子の臨が皇太子に立てられた。

王莽には四人の男子があったが、長男と次男は罪をおかして自殺させられた。

肉親とてようしゃはしないことを、天下にしめしたのであったが、実は自分の地位の保全をはかったものにちがいなかった。

そして三男は素行がわるい、というので、末子を皇太子としたわけである。

孺子嬰(じゅしえい)は、定安公に封ぜられた。このとき王莽は、おごそかにつげた。

「ああ、なんじ嬰よ。むかし皇天は、なんじの太祖をたすけ、これまで十二世、二百十年。

しかも運命は予(よ)の身にあり。詩経にも言わずや、周に侯服し(殷王の子孫が周に仕えて諸候になる)、天命日常なし、と。

なんじを封じて定安公となし、新室の賓(ひん=客分)となさん。

ああ、天の命(めい)をつつしみ、なんじの位をふんで、予の命を廃することなかれ」。

そうして王莽は、六歳になった劉嬰の手をとり、天命によって皇帝とならねばならぬことを語って、むせび泣いた。

しばらくして宦官(かんがん)が嬰をつれて宮殿をさがり、臣下としての礼をおこなわせた。

居ならぶ百官は、この光景をみて、感動しない者はなかった。

伝説によれば、むかし堯(ぎょう)は舜(しゅん)に、舜は禹(う)に、天子の位をゆずった、という。

このように、有徳の人へ位をゆずることを「禅譲(ぜんじょう)」と称する。

しかし堯舜禹の話は、あくまでも伝説にすぎない。

儒者の説にもとづいて、実際に「禅譲」の形式をもちいたのは、王莽が最初の例であった。

これまでの王朝の交替(革命)は、いずれも武力をもちいた「放伐(ほうばつ)」である。

王莽もまた十五年ののちには、放伐によって倒される。

4 理想と現実 top

さて王莽(おうもう)は、いよいよ儒学の教義にしたがって、政治の改革にのりだした。

まず土地制度である。儒学の理想とするものは「井田(せいでん)法」と称して、田地の共同耕作をたてまえとする。

そこには貧富の差もなく、不当に搾取(さくしゅ)する者もいない。

しかるに現実では、広大な土地を所有する者があらわれ、土地をうしなった農民は、身を売って奴隷となっている。

奴隷は牛馬とおなじように売買されていた。王莽は、この現状を改めようとしたのである。

天下の田を王田とよび、奴隷を私属と改称して、その売買を禁止した。

一定の基準以上に田地を所有する者は、余分の田地を親族や同郷の人にわがちあたえよ、と命じた。

この法令は、貧農や奴隷にはよろこばれたであろう。しかし豪族や大商人は、猛烈な反対をおこす。

これが実施されると、罪をえる者が無数にでてきたといわれ、ますます反感をかった。

貨幣も古式にのっとって、さまざまの種類を発行した。

そこで物価の変動がいちじるしく、経済界は大混乱をきたした。

官制もまた、古典にならって改めた。しかも、次々に改められるので、人民はもちろん、役人まで面くらった。

これでは行政も、うまく運営されない。現実に対する認識がなく、すべてが復古主義による空想の改革なのであった。

外民族に対しても、儒学の「天下に二王なし」という名分論から、それまで「王」の称号をあたえていたものを、すべて「候」とあらためた。こ

れには外民族も憤慨して、反乱をおこす。するとまた、名をあらためた。

たとえば匈奴(きょうど)単于(ゼンウ)は「降奴(こうど)服于」に、高句麗(こうくり)は「下句麗」とあらためた。

王莽は得意だったが、先方はいよいよ怒った。

王莽(おうもう)は「攘夷」のために兵をおこした。匈奴に対しては三十万、南方に対しては二十万の大軍を動員した。

しかも戦果はあがらない。軍費は増大し、農民の負担もふえるばかりである。

ついに農民たちも生活の苦しさにたえかねて、反乱をおこすにいたった。

こうして内外の混乱のまま、地皇二年(二一)となった。即位から十三年目である。

正月に王莽の皇后が病死した。彼女は長男と次男が王莽によって自殺に追い込まれ、そのたびに泣きつづけて、ついに失明していた。

しかも王莽は、妻の侍女に手をつけていたが、その女がまた皇太子とも通じていた。

事情を知っておこった王莽は、皇太子を母の葬式にも参列させなかった。

やがて殺されることをさとった皇太子は、みずから死をえらんだ。

ほぼ時をおなじくして、王莽の三男と、孫の一人が病死した。

王莽は四人の男子をすべてうしない、王家は一ヵ月にして四人の葬式をだしたのである。

儒学の理想をかざした王莽であったが、まず身を修め、家を斉(ととの)えることもできなかった。

かさなる失政に対して、各地で農民の暴動がおこった。

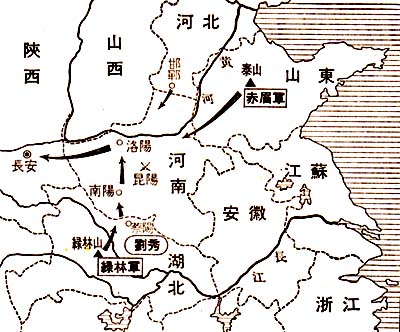

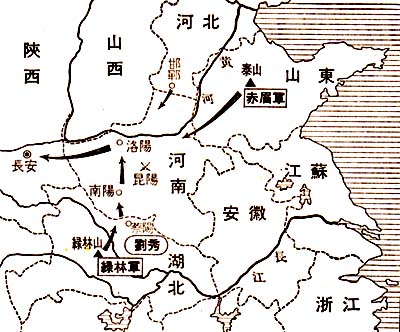

天鳳(てんぽう)四年(西暦一八)には、南方の湖北から立ちあがった農民軍が、緑林山にたてこもって、緑林軍と称した。

ついで翌年には、山東でも農民が立った。討伐の軍が発せられると、眉(まゆ)を赤くそめて、しるしとした。

よって赤眉(せきび)の賊とよばれた。鎮圧もできぬままに、反乱の規模は拡大するばかりであった。

なかでも緑林軍はもっとも強く、やがて数万の大軍となる。

劉氏の一族たる劉玄を擁し、湖北から河南へと北上した。劉玄は皇帝の位につき、年号をさだめて更始元年(西暦二三)とした。

これに対して王莽は、四十二万の軍を動員し、河南の昆陽において緑林軍とたたかう。

南軍は苦戦したが、部将の劉秀は決死の兵三千をひきいて先頭に立ち、ついに王軍の中堅をやぶった。

時に六月一日、王軍は総くずれとなって退却した。 |

|

七月、長安では王莽暗殺の計画が発覚した。信頼していた大臣たちまでが、これに加担していた。

儒者の劉歆(りゅうきん)も、この事件に関係して、自殺した。

九月、緑林軍は長安に殺到した。城門は破られ、宮門は焼かれた。

それでも王莽は、反乱の鎮定をいのりつつ、論語にある孔子の言葉をもじって、

「天は徳を予に生ぜり、漢兵それ予を如何(いかん)せん」といっていた。

反乱軍は、漢室の復興をとなえていたからである。

十月三日、緑林の兵は宮中にふみこんで、ついに王莽を殺した。

兵たちは恩賞にあずかろうとして、死骸を切りきざんで、骨や肉を持ち去った。

5 漢室の復興 top

あけて更始二年(西暦二四)の二月、劉玄は長安へはいる。

しかし、あたらしい皇帝は、享楽の生活にひたりきって、たちまち長安の人心をうしなった。

よって、さらに次の年(西暦二五)、山東の赤眉軍が西進して長安に入城してくるや、市民は歓呼してむかえたのであった。

劉玄は降伏したが、もとの部下から殺された。

ところが赤眉軍とて、農民の集団である。教育もなく、秩序もない。

またしても長安は、暴行と掠奪とに苦しまねばならなかった。

いっぽう劉秀は、劉玄から命ぜられて、河北の平定にしたがっていた。

そして各地に割拠した部隊を次々にやぶり、自立の基盤をかためていった。その人望は日ましに高まる。ついに赤眉軍の長安入城にさきだち、その年(二五)六月、諸将からおされて皇帝の位についた。

ときに三十一歳であった。年号を建武と称し、十月には洛陽にはいって、ここを都とさだめた。これが後漢の光武帝である。

その先祖は前漢の景帝の皇子であり、その家は南陽郡の蔡陽(さいよう)に住む豪族であった。

わかいころには長安に遊学して、書経などをならっている。前漢の高祖が農民の出身であり、学もなかったのとは、まったくちがっていた。

その配下の部将や文臣も、大部分は豪族の出身である。いわば後漢の王朝は、地方豪族の連合政権であった。

さて光武帝は、長安で人心をうしなった赤眉軍を討ち、これを壊滅させた(建武三年、西暦二七)。

つづいて各地に割拠した地方政権をたいらげてゆき、建武十三年(三七)には劉氏による天下の統一を完成した。王朝の基礎も、ここに確立した。

光武帝が、まず着手した政策は、ながい内戦によって混乱した社会を建てなおし、かつ民生を安定させることであった。

奴隷の解放令は六度、奴隷をほしいままに虐殺することの禁令は三度にわたって、発せられている。

これは大地主にとって、打撃となるものであったにちがいない。

豪族を基盤とする王朝としては、たしかに大胆な施策であった。

しかし豪族や大地主も、王莽政権の末期にみられた農民の大反乱には、こりていたのである。

農民たちは、結果において政権をになうことができなかったけれども、その力を大反乱にもりあげたことによって、こののちは大地主からの抑圧を、いくぶんでも緩和させることができたのであった。 |

|

といっても、田地の所有を制限したり、土地の兼併を禁止したりする政策は、とうてい実現できなかった。

豪族たちの強い反対があったからである。

光武帝は「天下を治めるに柔(じゅう)の道をもってする」と称していた。

それは人情にもとづく政治をおこなうことであると同時に、豪族の勢力にさからわず、これと妥協する政治であることに、ほかならなかった。

そうして光武帝は、儒教の復興に力をそそいだ。しかも前漢の儒学は、国家の行政を指導する理論として発展してきた。

それゆえに根本の精神がわすれられ、ついには王莽の禅譲(ぜんじょう)劇をも賛美するにいたる。こうしたにがい体験から、光武帝は、儒学のおしえによって道徳を確立することをおもんじた。役人を登用するにあたっても徳行がたかく、節操のかたい者を第一とした。

学問めふかさは第二、法律のくわしさは第三におかれた。その結果、後漢の時代においては、儒教の道徳思想がひろく一般にゆきわたり、名節(めいせつ)がとうとばれるにいたった。光武帝は帝位にあること三十三年にして、中元二年(五七)二月、六十三歳で死去した。

倭(日本)の奴(な)国王の使者が洛陽の都におもむいて、金印をたまわったのは、その年の正月のことである。

このときの金印は、江戸時代にいたって博多の志賀島(しかのしま)から発見された。 |

志賀島で発見された金印――福岡市博物館所蔵

|

top

**************************************** |